第4节 免疫调节(一)

- 格式:ppt

- 大小:2.88 MB

- 文档页数:29

《免疫调节》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解免疫系统的组成和功能。

2. 掌握免疫系统的调节机制,包括体液免疫和细胞免疫。

3. 理解免疫失调引起的疾病及其预防和治疗。

二、教学重难点1. 体液免疫和细胞免疫的过程和机制。

2. 免疫失调引起的疾病及其预防和治疗。

三、教学准备1. 准备相关的图片、视频和案例,用于诠释和演示。

2. 准备免疫调节的实验材料,如抗原、抗体、细胞等。

3. 设计互动式问题,引导学生积极参与讨论。

4. 制作PPT课件,包括图片、视频和案例等素材。

通过本课程的学习,学生将能够理解免疫系统的组成和调节机制,掌握体液免疫和细胞免疫的过程和机制,并了解免疫失调引起的疾病及其预防和治疗的方法。

四、教学过程:本节课为《免疫调节》的第一课时,为了让学生能够深入理解免疫系统的组成和功能,我们将采用以下教学方法:1. 实验探究法:通过学生动手实验,观察免疫细胞和免疫器官,进一步了解免疫系统的组成和功能。

2. 讲授法:通过教师讲解,帮助学生理解免疫调节的机制和原理。

3. 讨论法:通过小组讨论,引导学生深入思考免疫调节与人体健康的干系。

一、导入新课:起首,我们会提出一些关于免疫系统的问题,例如:“免疫系统是如何工作的?”“免疫失调会导致哪些疾病?”等等。

这些问题可以引发学生的兴趣,并激发他们对新课的探索欲望。

二、讲授新课:在实验探究的基础上,我们将通过图片和视频,介绍免疫系统的组成和功能。

然后,我们会详细讲解免疫调节的机制和原理,包括抗原的识别、T细胞和B细胞的增殖和分化等过程。

为了让学生更好地理解这些观点,我们会应用生动的语言和形象的比喻。

三、实验探究:学生将有机缘亲自观察免疫细胞和免疫器官,如淋巴细胞和脾脏等。

他们需要记录观察结果,并尝试诠释这些器官在免疫调节中的作用。

通过实验探究,学生可以更直观地了解免疫系统的运作方式。

四、小组讨论:在学生对免疫调节有了基本了解之后,我们会组织小组讨论,引导学生思考免疫调节与人体健康的干系。

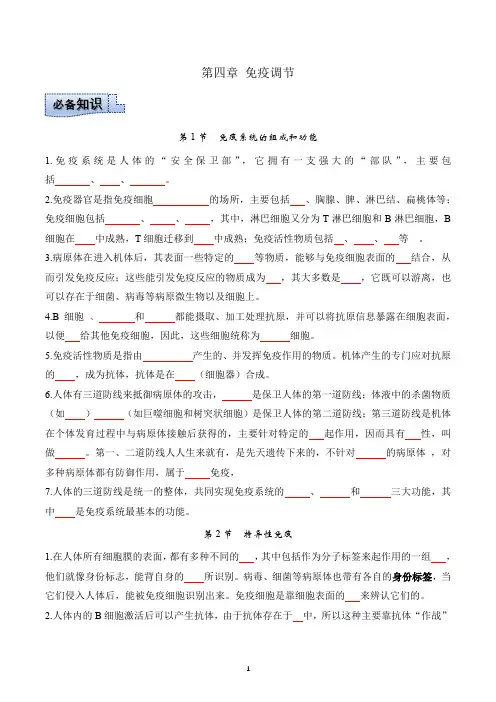

第四章免疫调节必备知识第1节免疫系统的组成和功能1.免疫系统是人体的“安全保卫部”,它拥有一支强大的“部队”,主要包括、、。

2.免疫器官是指免疫细胞的场所,主要包括、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等;免疫细胞包括、、,其中,淋巴细胞又分为T淋巴细胞和B淋巴细胞,B 细胞在中成熟,T细胞迁移到中成熟;免疫活性物质包括、、等。

3.病原体在进入机体后,其表面一些特定的等物质,能够与免疫细胞表面的结合,从而引发免疫反应;这些能引发免疫反应的物质成为,其大多数是,它既可以游离,也可以存在于细菌、病毒等病原微生物以及细胞上。

4.B细胞、和都能摄取、加工处理抗原,并可以将抗原信息暴露在细胞表面,以便给其他免疫细胞,因此,这些细胞统称为细胞。

5.免疫活性物质是指由产生的、并发挥免疫作用的物质。

机体产生的专门应对抗原的,成为抗体,抗体是在(细胞器)合成。

6.人体有三道防线来抵御病原体的攻击,是保卫人体的第一道防线;体液中的杀菌物质(如)(如巨噬细胞和树突状细胞)是保卫人体的第二道防线;第三道防线是机体在个体发育过程中与病原体接触后获得的,主要针对特定的起作用,因而具有性,叫做。

第一、二道防线人人生来就有,是先天遗传下来的,不针对的病原体,对多种病原体都有防御作用,属于免疫,7.人体的三道防线是统一的整体,共同实现免疫系统的、和三大功能,其中是免疫系统最基本的功能。

第2节特异性免疫1.在人体所有细胞膜的表面,都有多种不同的,其中包括作为分子标签来起作用的一组,他们就像身份标志,能背自身的所识别。

病毒、细菌等病原体也带有各自的身份标签,当它们侵入人体后,能被免疫细胞识别出来。

免疫细胞是靠细胞表面的来辨认它们的。

2.人体内的B细胞激活后可以产生抗体,由于抗体存在于中,所以这种主要靠抗体“作战”的方式称为免疫。

3.当流感病毒突破了机体的前两道防线,第三道防线的“部队”就会紧急动员起来,产生免疫。

第三道防线的“作战部队”主要是众多的。

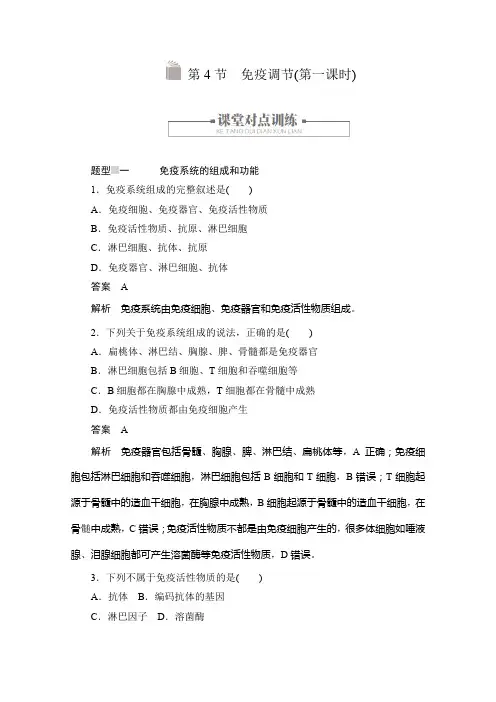

第4节免疫调节(第一课时)题型一免疫系统的组成和功能1.免疫系统组成的完整叙述是()A.免疫细胞、免疫器官、免疫活性物质B.免疫活性物质、抗原、淋巴细胞C.淋巴细胞、抗体、抗原D.免疫器官、淋巴细胞、抗体答案A解析免疫系统由免疫细胞、免疫器官和免疫活性物质组成。

2.下列关于免疫系统组成的说法,正确的是()A.扁桃体、淋巴结、胸腺、脾、骨髓都是免疫器官B.淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞等C.B细胞都在胸腺中成熟,T细胞都在骨髓中成熟D.免疫活性物质都由免疫细胞产生答案A解析免疫器官包括骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等,A正确;免疫细胞包括淋巴细胞和吞噬细胞,淋巴细胞包括B细胞和T细胞,B错误;T细胞起源于骨髓中的造血干细胞,在胸腺中成熟,B细胞起源于骨髓中的造血干细胞,在骨髄中成熟,C错误;免疫活性物质不都是由免疫细胞产生的,很多体细胞如唾液腺、泪腺细胞都可产生溶菌酶等免疫活性物质,D错误。

3.下列不属于免疫活性物质的是()A.抗体B.编码抗体的基因C.淋巴因子D.溶菌酶答案B解析免疫活性物质主要包括抗体、淋巴因子、溶菌酶等,编码抗体的基因是有遗传效应的DNA片段,不属于免疫活性物质。

题型二免疫防卫的三道防线4.下列属于人体第一道防线的是()A.吞噬细胞B.皮肤C.体液中的溶菌酶D.淋巴因子答案B解析人体有三道防线,皮肤、黏膜是保卫人体的第一道防线;体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞是保卫人体的第二道防线;第三道防线主要由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成的。

因此吞噬细胞和体液中的溶菌酶属于人体的第二道防线,A、C不符合题意;皮肤是人体的第一道防线,B符合题意;淋巴因子属于人体的第三道防线,D不符合题意。

5.胃酸能杀死病原微生物和泪液的杀菌作用,在生物学上叫做()A.第一道防线B.第二道防线C.体液免疫D.特异性免疫答案A解析人体的第一道防线是由皮肤和黏膜构成的,它们不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它们的分泌物(如乳酸、脂肪酸、胃酸和酶等)还有杀菌的作用,故泪液、胃液和唾液的杀菌作用,均属于第一道防线。

第4节免疫调节(Ⅰ)[目标导读] 1.回忆初中所学,概述免疫系统的组成和人体的三道防线。

2.通过阅读教材“资料分析”,理解艾滋病的发病原因,并进一步理解免疫系统的防卫功能。

3.阅读教材,结合教材图2-15,用框图或者文字阐明体液免疫的过程。

[重难点击]人体的三道防线、体液免疫的过程。

课堂导入方式一:一双未洗过的手上最多有80万个细菌;一克指甲垢里藏有38亿个细菌;将手洗干净还有182种细菌。

(1)细菌进入人体后,人体能不能通过神经系统感知到?答案不能。

(2)人体内是否有相应的激素能直接消灭入侵的细菌和病毒?答案没有。

解析要消灭入侵的细菌和病毒离不开免疫系统的作用,免疫系统是如何构成的呢?对于不同的细菌和病毒,免疫系统的反应都一样吗?方式二:教师:对于一个人体而言,如果发生这样的情况:内忧外患。

神经调节和体液调节对维持内环境的稳态虽然具有非常重要的作用,但是并不能直接消灭入侵的病原体;也不能直接清除体内出现的衰老、破损或异常的细胞。

对付病原体和体内出现的异常细胞,要靠什么调节呢?一、免疫系统的组成和防卫功能1.免疫系统的组成(1)免疫器官①组成:骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等。

②作用:免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所。

(2)免疫细胞①吞噬细胞:参与特异性免疫和非特异性免疫。

②淋巴细胞⎩⎪⎨⎪⎧包括:T 细胞、B 细胞,分别在胸腺和骨髓中成熟作用:参与特异性免疫(3)免疫活性物质①组成:抗体、淋巴因子、溶菌酶等。

②来源:免疫细胞或其他细胞。

2.免疫系统的防卫功能 (1)非特异性免疫 ①组成第一道防线:皮肤、黏膜。

第二道防线:体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞。

②特点:人人生来就有,不针对某一类特定病原体。

(2)特异性免疫(第三道防线)①组成:主要由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环而组成。

②作用:抵抗外来病原体和抑制肿瘤等。

③方式:体液免疫和细胞免疫。

合作探究1.免疫系统中起主要作用的是各种淋巴细胞,结合图示分析淋巴细胞的最初起源是什么?答案 骨髓造血干细胞。

2.4 免疫调节教学设计与反思(第1课时)本节为《普通高中课程标准实验教科书生物3必修稳态与环境》(人民教育出版社)第2章《动物和人体生命活动的调节》第4节《免疫调节》的第一课时。

在课程标准中对本节内容有如下说明:概述人体免疫系统在维持稳态中的作用。

一、指导思想:1、课程理念:根据国家课程标准,落实课程的四条基本理念,即提高生物素养、面向全体学生、倡导探究性学习、注重与现实生活的联系。

本节课重点落实两个理念,即提高学生的生物素养和注重与现实生活的联系。

2、教材分析:(1)教学内容:免疫系统的组成、功能、三道防线,重点是第三道防线的两种作用方式、三种免疫细胞协同作用机制,艾滋病的死因与免疫系统的受损关系。

(2)培养学生能力:关注现实生活中的热点问题,正确看待强化麻疹疫苗接种问题,提升分析、判断能力;教学中出示相关配套的图片,培养学生识图、析图能力;采用图解法梳理出体液免疫和细胞免疫的过程,对比法梳理出体液免疫和细胞免疫的相同点和不同点,培养学生获得信息和分析、概括、表达能力。

(3)情感态度、价值观培养:引导学生理解免疫系统在维持稳态的过程中所涉及的三道防线的防御机制,逐步形成生命活动平衡协调的观点。

3、学情分析:学生在初中已学过人体三道防线的具体内容,知道一些诸如淋巴结、淋巴细胞、抗体、计划免疫、艾滋病等生物学术语,但由于上海学生是在八年级第一学期学习该内容的,因此对于以上知识点的认识可能会有些模糊。

本节课在重温免疫系统的组成和三道防线的防卫机制的基础上,重点学习第三道防线中体液免疫和细胞免疫的过程、两者的相同点和不同点,理解免疫细胞在维持人体稳态中所发挥的协同作用,解释艾滋病的死因。

4、设计思路:(1)理清脉络,构建出一个完整的防御系统框架。

本节课重点是“免疫系统的防卫功能”,难点是“体液免疫和细胞免疫”,在设计教学过程时,按照“人体免疫系统的器官、细胞、活性物质等‘三维度’组成——三道防线——第三道防线中的两种免疫作用方式”的教学思路,层层深入,由表及里,帮助学生构建出比较完整的防御体系的知识框架,学会运用免疫学的原理解释免疫疾病的致病机理,形成“全面系统”的观念。

一、教材分析:本节课用教材为人教版《普通高中课程标准实验教科书生物必修3 稳态与环境》第2章第4节。

第4节免疫调节包括免疫系统的组成、免疫系统的防卫功能、免疫系统的监控和清除功能及免疫学的应用四部分内容。

分2课时学习,其中第1课时,免疫系统的组成及免疫的防卫功能。

生物体内各个器官、系统之间的协调统一,内环境稳态的维持,以及对外界刺激作出反应,都是生物体本身所具有的调节功能密切相关,神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

教材力求与现代生物科学的观点相一致,将免疫也作为一种调节方式,突出它在稳态维持中的作用,从而引导学生从个体水平上来思考生命系统的整体性。

免疫所涉及的内容在学生的日常生活中都有体现如艾滋病、过敏和接种疫苗,教材注意结合学生的实际生活和社会现实,引导学生在学习活动中,进一步理解科学、技术与社会的相互关系,在注意人文精神的培养,及形成健康的生活方式都是非常重要的。

二、学情分析:艾滋病、过敏反应以及免疫学的应用的相关知识,学生已经通过报刊杂志、广播电视网络等传播媒体有所了解。

学生在义务教育教材中学生对免疫器官有一定认识,第一、二道防线的内容也已详细的介绍。

这些学过的知识都可以作为学习新知识的铺垫。

高二的学生在学习了2本生物必修课本后,对生物学研究的方法和思维方式也有很大的提高,在图文转换,阅读,分析问题内在联系等方面也具备一定的能力。

教师做好引导工作,同时要注意引导学生形成正确的科学价值观,形成健康的生活方式。

三、教学目标的确定:在课程标准的具体内容标准中,与本节内容相对应的条目是:“概述免疫系统的组成”“概述免疫系统在维持稳态中的作用”“关注艾滋病的流行和防控”。

本节内容多而复杂,应先让学生有感性的认知。

通过学生收集泡泡男孩、艾滋病资料等一系列问题讨论展开,建立情感态度价值观,引出对免疫调节的学习,提出免疫系统的组成,免疫系统在维持稳态中的作用。

在讲述免疫系统的防卫功能中,第一、二道防线内容只做简单的回顾。

免疫调节一、教学背景分析(一)教材的地位与作用“第4节免疫调节”包括“免疫系统的组成”“免疫系统的防卫功能”“免疫系统的监控和清除功能”及“免疫学的应用”四部分内容。

分2课时学习:第1课时,免疫系统及免疫的类型;第2课时,免疫失调引起的疾病及免疫学的应用。

教材将免疫系统列为调节系统之一,突出免疫系统对于机体稳态维持的作用,意在从更深层次上揭示生命活动的整体性,对于引导学生认识生命系统结构和功能的整体性具有重要的意义。

同时也揭示了机体内各个系统之间联系的复杂性和多样性,说明了生命现象内在联系之间的普遍性。

另外,免疫学知识涉及到我们生活的方方面面,与学生的实际生活联系较多,将其放在必修模块对于全体高中学生“形成积极健康的生活方式”是不可或缺的。

(二)教学对象分析免疫调节内容在义务教育教材中就已经涉及,艾滋病、过敏反应以及免疫学的应用的相关知识,学生已经通过报刊杂志、广播电视等传播媒体有所了解。

教师的任务是要结合学生已有的认识,让学生从生物学角度作科学的了解,同时要注意引导学生形成正确的科学价值观,激发学生的责任感。

(三)对教学目标的阐述根据课程标准的要求、本节教材特点及学生的认知情况,把教学目标拟定如下:1.知识与技能目标:(1)概述免疫系统的组成。

(2)概述免疫系统在维持稳态中的作用。

(3)通过探讨分析体液免疫和细胞免疫的机制。

(4)关注艾滋病的流行和预防。

(5)培养从报刊杂志、互联网中直接获取资料或数据的能力。

2.过程与方法目标:(1)通过资料搜集、讨论的形式了解艾滋病及其防治。

(2)以图解、问题串、和讨论的方式学习免疫系统的防卫功能。

3.情感态度与价值观目标:(1)让学生了解艾滋病发展的严峻形势,以及每一个人的责任和义务。

(2)了解艾滋病的病因和预防,认识到艾滋病患者是HIV的受害者,需要得到我们的关爱。

(3)倡导关爱健康、珍爱生命的生活理念。

(四)重、难点的分析与突破据以上教材、教学目标的分析,确定免疫系统的防卫功能为本课的教学重点;体液免疫和细胞免疫过程为本课的教学难点。