2.4节免疫调节

- 格式:ppt

- 大小:4.53 MB

- 文档页数:97

第4节免疫调节(第2课时)一、教材分析生物学科核心素养主要包括:生命观念、理性思维、科学探究、社会责任几个方面。

如何在教学中落实贯彻这些观念是我们需要认真思考的。

免疫学知识涉及到我们生活的方方面面,与学生的实际生活联系较多,在这堂课的教学过程中比较能突出学科素养之生命观念和社会责任方面的培养。

《免疫调节》一节包括免疫系统的组成、免疫系统的防卫功能、免疫系统的监控和清除功能、免疫学的应用四部分内容。

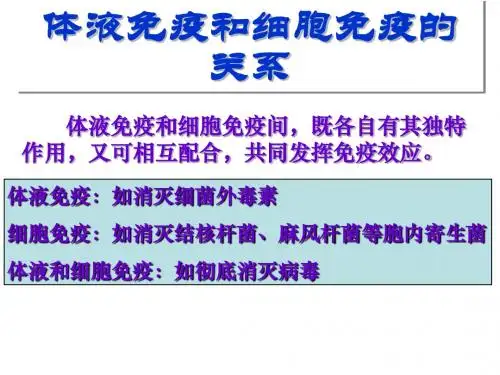

在第一课时,我们已学习了免疫系统的组成、免疫系统防卫功能的“三道防线”、体液免疫、细胞免疫的相关知识,对于免疫学的基础知识有了一定了解。

本节内容主要围绕免疫系统的防卫功能是不是越强大越好、免疫系统的监控和清除功能,免疫学的应用等反面进行展开。

在教学中要充分利用课本中的材料,配合多媒体教学,利用一些情境动画、案例分析,提高学生的感性认识,加深学生对内容的理解。

二、学情分析免疫调节的内容学生在初中阶段就已经涉及,对于人体的三道防线及免疫的功能有了初步了解,但对于特异性免疫的过程、免疫失调引发的疾病、免疫学应用方面缺乏系统的学习。

另外,免疫学的很多知识与我们的生活与健康是紧密联系的,使学生对这一节的内容有着浓厚的兴趣。

且对于免疫学方面的案例如:流行性感冒、过敏反应、艾滋病、器官移植等,学生通过实际体验或报刊、杂志、电视、网络等传播媒体也会有一定的了解。

教师通过布置学生课前查找相关资料,观看视频录像,让学生从生物学角度更科学的认识了解,同时注意引导学生形成正确的生命观念和科学价值观。

三、教学目标知识与能力目标1、通过师生交流,能够概述免疫系统的组成。

2、通过收集、查阅资料,能够概述免疫系统在维持稳态中的作用。

3、通过观看图片、资料分析,能够关注艾滋病的流行与预防。

4、通过关注器官移植所面临的问题,能够进一步探讨科学、技术与社会的关系。

学科素养1、基础知识(艾滋病的流行及预防、免疫系统在维持稳态中的作用、器官移植所面临的问题);2、基本技能(通过具体事例,指导学生以概念图的形式构建体液免疫和细胞免疫的知识网络,锻炼学生理性思维能力及总结归纳的能力);3、基本思想(过对艾滋病的致病机理、传播途径、预防措施及目前发展的严峻形势的学习,使学生认识到艾滋病患者也是HIV的受害者,需要得到我们的关爱。

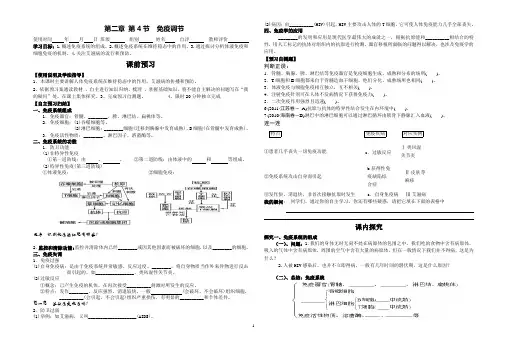

第二章第4节免疫调节使用时间年月日班级组别姓名自评教师评价学习目标:1.概述免疫系统的组成。

2.概述免疫系统在维持稳态中的作用。

3.通过探讨分析体液免疫和细胞免疫的机制。

4.关注艾滋病的流行和预防。

课前预习【使用说明及学法指导】1、本课时主要讲解人体免疫系统在维持稳态中的作用,艾滋病的传播和预防。

2、依据预习案通读教材,自主进行知识归纳、梳理,掌握基础知识,将不能自主解决的问题写在“我的疑问”处,在课上集体探究。

3、完成预习自测题。

4、限时20分钟独立完成【自主预习归纳】一、免疫系统组成1.免疫器官:骨髓、________、脾、淋巴结、扁桃体等。

2.免疫细胞:(1)吞噬细胞等。

(2)淋巴细胞:________细胞(迁移到胸腺中发育成熟)、B细胞(在骨髓中发育成熟)。

3.免疫活性物质:________、淋巴因子、溶菌酶等。

二、免疫系统的功能1.防卫功能(1)非特异性免疫①第一道防线:由、。

②第二道防线:由体液中的和等组成。

(2)特异性免疫(第三道防线)①体液免疫:②细胞免疫:思考识别抗原的细胞有哪些?2.监控和清除功能:监控并清除体内已经________或因其他因素而被破坏的细胞,以及________的细胞。

三、免疫失调1.免疫过强(1)自身免疫病:是由于免疫系统异常敏感、反应过度、________,将自身物质当作外来异物进行反击而引起的,如________________、类风湿性关节炎。

(2)过敏反应①概念:已产生免疫的机体,在再次接受__________刺激时所发生的反应。

②特点:发作________、反应强烈、消退较快,一般 (会破坏、不会破坏)组织细胞,__________(会引起、不会引起)组织严重损伤,有明显的__________和个体差异。

想一想过敏原是抗原吗?2.防卫过弱(1)举例:如艾滋病,又叫____________________(AIDS)。

(2)病因:由__________(HIV)引起,HIV主要攻击人体的T细胞,它可使人体免疫能力几乎全部丧失。

第4节免疫调节默写1.免疫系统的组成:免疫器官、免疫细胞、免疫活性物质(1)免疫器官是. 场所,包括、、、(2)免疫细胞包括和,其中后者是由骨髓中分化而来,直接在骨髓中成熟的是,迁移到胸腺中成熟的是。

(3)免疫活性物质是由产生的发挥免疫作用的物质,有、、等。

2.免疫系统的功能:。

3.人体的三道防线:(1)①第一道防线由、组成;②第二道防线由组成;③第三道防线由和借助和组成(2)前两道防线的特点:,称为免疫。

第三道防线称为免疫。

4.体液免疫、细胞免疫(1)抗原:能够引起机体产生反应的物质抗体:专门抗击相应抗原的。

由__________产生。

(2)体液免疫过程:(3)细胞免疫过程:(4)免疫细胞名称功能是否特异性识别吞噬细胞(5)既参与特异性免疫又参与非特异性免疫的细胞是;既参与细胞免疫又参与体液免疫的细胞是。

5.二次免疫的特点:抗原直接刺激记忆细胞,作用更,速度更,产生抗体的数目更多,作用更持久;6.免疫系统疾病:(1)免疫过强自身免疫病:实例:、风湿性心脏病、重症肌无力过敏反应:的机体在接受抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱,有明显的____________和_____________。

(2)免疫过弱:免疫缺陷病(艾滋病(AIDS):①是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的,遗传物质是;②主要是破坏人体的细胞,使人体丧失大部分的免疫及全部的免疫,逐渐使人体的免疫系统几乎瘫痪;③传播途径:。

)7.免疫学的应用:多次接种疫苗,使机体产生特异性免疫,从而产生更多相应的和(主要是得到),用来预防疾病。

外源器官相当于,自身细胞会对其进行攻击,第4节免疫调节默写答案1.免疫系统的组成:免疫器官免疫细胞免疫活性物质(1)免疫器官是免疫细胞生成、成熟或集中分布场所,包括扁桃体胸腺淋巴结脾骨髓(2)免疫细胞包括淋巴细胞和吞噬细胞,其中后者是由骨髓中造血干细胞分化而来,直接在骨髓中成熟的是 B细胞,迁移到胸腺中成熟的是T细胞。

2.4 免疫调节教学设计与反思(第1课时)本节为《普通高中课程标准实验教科书生物3必修稳态与环境》(人民教育出版社)第2章《动物和人体生命活动的调节》第4节《免疫调节》的第一课时。

在课程标准中对本节内容有如下说明:概述人体免疫系统在维持稳态中的作用。

一、指导思想:1、课程理念:根据国家课程标准,落实课程的四条基本理念,即提高生物素养、面向全体学生、倡导探究性学习、注重与现实生活的联系。

本节课重点落实两个理念,即提高学生的生物素养和注重与现实生活的联系。

2、教材分析:(1)教学内容:免疫系统的组成、功能、三道防线,重点是第三道防线的两种作用方式、三种免疫细胞协同作用机制,艾滋病的死因与免疫系统的受损关系。

(2)培养学生能力:关注现实生活中的热点问题,正确看待强化麻疹疫苗接种问题,提升分析、判断能力;教学中出示相关配套的图片,培养学生识图、析图能力;采用图解法梳理出体液免疫和细胞免疫的过程,对比法梳理出体液免疫和细胞免疫的相同点和不同点,培养学生获得信息和分析、概括、表达能力。

(3)情感态度、价值观培养:引导学生理解免疫系统在维持稳态的过程中所涉及的三道防线的防御机制,逐步形成生命活动平衡协调的观点。

3、学情分析:学生在初中已学过人体三道防线的具体内容,知道一些诸如淋巴结、淋巴细胞、抗体、计划免疫、艾滋病等生物学术语,但由于上海学生是在八年级第一学期学习该内容的,因此对于以上知识点的认识可能会有些模糊。

本节课在重温免疫系统的组成和三道防线的防卫机制的基础上,重点学习第三道防线中体液免疫和细胞免疫的过程、两者的相同点和不同点,理解免疫细胞在维持人体稳态中所发挥的协同作用,解释艾滋病的死因。

4、设计思路:(1)理清脉络,构建出一个完整的防御系统框架。

本节课重点是“免疫系统的防卫功能”,难点是“体液免疫和细胞免疫”,在设计教学过程时,按照“人体免疫系统的器官、细胞、活性物质等‘三维度’组成——三道防线——第三道防线中的两种免疫作用方式”的教学思路,层层深入,由表及里,帮助学生构建出比较完整的防御体系的知识框架,学会运用免疫学的原理解释免疫疾病的致病机理,形成“全面系统”的观念。