异型淋巴细胞

- 格式:ppt

- 大小:194.50 KB

- 文档页数:8

两种方法检测异型淋巴细胞结果比较目的探讨两种方法检测异型淋巴细胞结果比较。

方法收集我院2011年4月~2014年5月进行异型淋巴细胞计数的标本150例,进行人工镜检异性淋巴细胞计数的标本同时送SysmexXS-500i全自动血液分析仪检测,将结果进行统计分析。

结果SysmexXS-500i血液分析仪检测符合率明显优于人工镜检的检测符合率(P<0.05)。

结论SysmexXS-500i全自动化血液分析仪检测异型淋巴细胞总符合率明显优于人工镜检,可将检测结果及时反馈至临床,为临床治疗提供依据。

标签:SysmexXS-500i血液分析仪;人工镜检;检测;异型淋巴细胞传染性单核细胞增多症及病毒感染是由于外周血中出现异型淋巴细胞,临床上常采用血涂片染色人工分类计数的方法计数其比例[1]。

随着检验技术的发展,SysmexXS-500i血液分析仪因其诊断准确率高,具有异型淋巴细胞提示功能,在临床上被广泛的运用。

为此,本文特将两种检测技术的结果进行对比分析,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料收集我院2011年4月~2014年5月进行异性淋巴细胞计数的标本150例,其中,以单核细胞型为主的标本有50例,以幼稚型细胞为主的标本有60例,以浆细胞型为主的标本有40例。

1.2方法仪器及试剂:SysmexXS-500i血液分析仪;显微镜;乙二胺四乙酸二甲;血样采集采用硅化管抗凝。

检验方法:①人工镜检检测:将患者标本制成厚薄均一、体尾分明的涂片,采用瑞士-吉姆萨染液染色后,在显微镜观察下,选择体、尾处的血膜,计数100个白细胞。

②SysmexXS-500i全自动血液分析仪检测:人工分类计数异型淋巴细胞计数大于20%的标本20份,人工异型淋巴细胞计数大于10%,小于20%的标本30份,人工异型淋巴细胞计数大于0%,小于10%的标本40份,人工异型淋巴细胞计数为0%的标本为60份。

将人工分类的异型淋巴细胞送至SysmexXS-500i全自动血液分析仪检测,记录各标本的异型淋巴细胞提示信息。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2016 Vo1.16 No.82128·药物与临床·全血复片分类中异型淋巴细胞形态学特征及临床意义陈世元(湖北省巴东县人民医院 检验科,湖北 巴东 444300)摘要:目的总结全血复片分类发现异型淋巴细胞的存在,全自动血细胞分析仪未报或警示细胞异常,检查检验人员对复片规则的执行情况。

方法回顾性的分析2010年1月至2012 年12月在我院进行过全血细胞自动分析仪及涂片分类的患者。

利用Microsoft Excel2003 软件统计异性淋巴细胞类型。

结果利用111⑶0300 2x0612003软件统计异性淋巴细胞类型为I型(泡沬型)1468例1.9%),II型(不规则型)1620例(46.2%)III型(幼稚型)412例(11.8%)结论临床医生应高度重视白细胞分类涂片这项传统检查,同时检验工作人员必须不断提高细胞形态的诊断水平,充分认识异常淋巴细胞在外周血中出现所造成的危害。

关键词:异型淋巴细胞全自动血细胞分析仪;血涂片;复片规则中图分类号:R749.053 文献标识码:B DOI:10.3969/j.issn.1671-3141.2016.82.1070 引言全血涂片分类对于临床诊断发热及其它因素引起的外周血细胞异常,起着不可缺少的重要作用,其分类的准确与否直接影像着临床医生对患者的诊断与治疗。

进年来,不明原因的发热,白细胞数异常(增多或减少)的患者日益增多,这些病变常与各种感染,尤其与病毒感染有关[1],而病毒感染常常在血涂片分类中出现异常淋巴细胞(异淋),这种异淋细胞在血细胞计数仪上又很难被识别。

血涂片分类对确立异淋细胞的数量和形态学特征起着至关重要的作用,血细胞形态学是血常规检验的主要内容,也是检验医学技术人员必须掌握的基本功[2]。

而随着全自动血细胞分析仪的普遍使用,血细胞涂片染色,显微镜检查逐渐被忽略[3]。

异型淋巴细胞异型淋巴细胞(abnormal lymphocyte)是一种形态变异的淋巴细胞,免疫表型显示多属T淋巴细胞。

其形态变异是病毒或某些过敏原等因素刺激,T淋巴细胞反应性增生甚至发生母细胞化所致。

正常人血片中偶可见到异型淋巴细胞。

某些病毒感染,如EB病毒、巨细胞病毒、风疹病毒、肝炎病毒等均可见淋巴细胞增高,并出现数量不等的异型淋巴细胞。

其中以EB病毒感染导致的传染性单核细胞增多症表现尤为显著,异型淋巴细胞>10%,对其诊断具有一定价值。

(1)传染性单核细胞增多症传染性单核细胞增多症是EB病毒感染引起的呼吸道传染病,是淋巴细胞反应性增生性疾患中常见的类型。

淋巴细胞增高以及异型淋巴细胞的出现是机体对病毒等刺激发生的异常血象变化。

本症好发于青少年及青壮年。

患者有明显的发热和上呼吸道感染症状,全身淋巴结肿大,以颈部淋巴结肿大最为显著,常见肝、脾肿大。

WBC正常或轻度增高,多<20×109/L,发病早期常表现中性粒细胞增高,随病情进展淋巴细胞逐渐增高,可达60~90%。

异型淋巴细胞>10%。

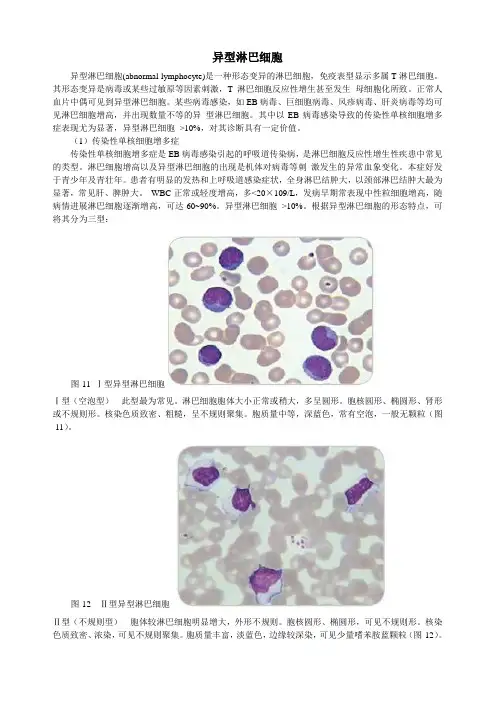

根据异型淋巴细胞的形态特点,可将其分为三型:图-11 Ⅰ型异型淋巴细胞Ⅰ型(空泡型)此型最为常见。

淋巴细胞胞体大小正常或稍大,多呈圆形。

胞核圆形、椭圆形、肾形或不规则形。

核染色质致密、粗糙,呈不规则聚集。

胞质量中等,深蓝色,常有空泡,一般无颗粒(图-11)。

图-12 Ⅱ型异型淋巴细胞Ⅱ型(不规则型)胞体较淋巴细胞明显增大,外形不规则。

胞核圆形、椭圆形,可见不规则形。

核染色质致密、浓染,可见不规则聚集。

胞质量丰富,淡蓝色,边缘较深染,可见少量嗜苯胺蓝颗粒(图-12)。

图-13 Ⅲ型异型淋巴细胞Ⅲ型(幼稚型)胞体较大,多呈圆形。

胞核大,呈圆形或椭圆形,核染色质较细致,可见1~2个核仁。

胞质量较少,呈深蓝色,多不见颗粒,可见少数空泡(图-13)。

(2)鉴别诊断虽然传染性单核细胞增多症的诊断多无难度,但由于细胞形态的变异,为明确诊断仍应与某些淋巴细胞增殖性疾病加以鉴别,以免误诊。

异型淋巴细胞检测操作规程异型淋巴细胞检测是一种重要的临床检验技术,用于评估血液中淋巴细胞的形态及数量的异常变化。

下面是一个关于异型淋巴细胞检测的操作规程,供参考。

一、实验室准备1. 准备所需设备:显微镜、染色剂(如Wright-Giemsa染色剂)、玻璃载玻片、荧光显微镜(如有必要)、计数室等。

2. 准备所需试剂:生理盐水、异型淋巴细胞检测试剂盒等。

3. 确保实验室环境符合检验要求,确保设备及试剂的清洁和有效性。

二、标本采集及前处理1. 标本采集:采集血液标本,遵循标本采集和处理的规范操作流程。

2. 标本处理:将采集到的标本转移到试验室,并按照检验前处理要求进行处理(如血液离心、血清分离等)。

三、染色1. 准备染色液:根据染色剂的使用说明,准备适量的染色液。

2. 涂片制备:将标本中的淋巴细胞制作成薄层涂片,直径一般为2-3cm。

3. 固定:用热空气对涂片进行固定,使细胞附着在载玻片上。

4. 涂染:将载玻片用染色液浸泡5-10分钟。

5. 洗涤:用生理盐水或蒸馏水洗涤载玻片,去除多余的染色剂。

6. 干燥:将载玻片晾干或用吹风机对其进行干燥。

四、显微镜检查1. 准备显微镜:打开显微镜,进行调焦和对比度调节。

2. 检查涂片:将染色后的载玻片放置在显微镜物镜下检查。

首先以低倍镜检查全涂片的结构和颜色,然后逐个细胞进行检查。

3. 异型淋巴细胞的识别:根据具体的标准和判定要求,对涂片中的细胞进行鉴定和分类。

4. 记录结果:将每个细胞的结果记录下来,并根据所采用的标准进行异型淋巴细胞的计数和分类。

五、结果判读1. 根据异型淋巴细胞的计数和分类结果,判断标本中的异型淋巴细胞情况。

2. 结果判读应根据实验室的规范和所采用的标准进行,避免主观判断和误判。

3. 需要注意不同异型淋巴细胞类型的临床意义和诊断价值。

六、质量控制1. 定期进行内部质量控制:使用已知结果的标本进行质控,确保实验结果的准确性和可靠性。

2. 参加外部质量评估:定期参加相关的外部质量评估项目,与其他实验室进行对比,提高检验水平。

异型淋巴细胞定义、分型、临床表现、散点图对检测、血涂片上形态鉴别及指标临床意义异型淋巴细胞,是一种形态变异的淋巴细胞,又叫反应性淋巴细胞,淋巴细胞(Lymphocyte)是白细胞的一种,由骨髓造血干细胞发育而来,是人体主要的免疫细胞。

主要是T细胞(83%~96%),少数是B细胞。

在EB病毒、腺病毒、人类疱疹病毒等病毒、弓形虫等原虫感染,药物反应,结缔组织病,免疫系统强应激状态或过敏原等因素刺激下胞体增大、胞质量增多、嗜碱性增强、造成细胞核母细胞。

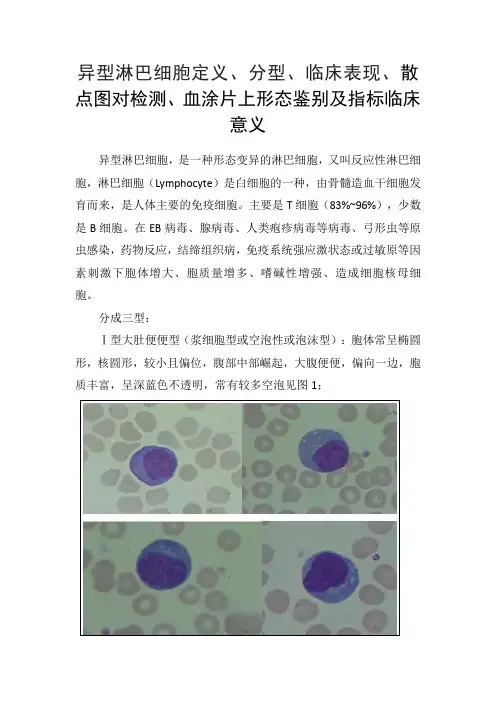

分成三型:Ⅰ型大肚便便型(浆细胞型或空泡性或泡沫型):胞体常呈椭圆形,核圆形,较小且偏位,腹部中部崛起,大腹便便,偏向一边,胞质丰富,呈深蓝色不透明,常有较多空泡见图1;图1 异型淋巴细胞Ⅰ型Ⅱ型国字脸型(不规则型或单核细胞型):胞体明显增大,外观不规则,像人的“国字脸”;胞核圆形或不规则;胞质丰富,有透明感,着色不均匀,边缘处蓝色较深,呈群边样,可以少许嗜天青颗粒,胞浆似阿米巴样伪足伸出,酷似单核细胞。

如图2;图2 异型淋巴细胞Ⅱ型Ⅲ型满月脸型或唐氏儿型(幼稚型):胞体圆形或类圆形,核亦圆形,染色质细致均匀,可见拟核仁。

图3 异型淋巴细胞Ⅲ型可见拟核仁图4 看看唐氏儿,是不是有几分相像这才是中幼红,胞浆灰蓝色,胞质中没颗粒胞浆泛红,胞核与胞质都有空泡,核染色质疏松,呈条索状、小块状胞浆中有粉灰尘样紫红色颗粒。

正常情况下,很少出现在外周血中的,当传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、流行性出血热、湿疹等病毒性疾病或过敏性疾病侵犯时,就会对抗这些入侵者。

异型淋巴细胞出现异型淋巴细胞习惯性称为病毒细胞、传染性单核细胞、刺激性淋巴细胞等,正常人群的血液中偶有少见的异型淋巴细胞(正常值为0-2.0%),只有当大量病毒感染、原虫感染、或结缔组织疾病时,这类细胞的比例才会升高, 外周血中异型淋巴细胞>5%即有临床意义,当升高幅度> 10 %~20 % 时,对诊断更有价值。

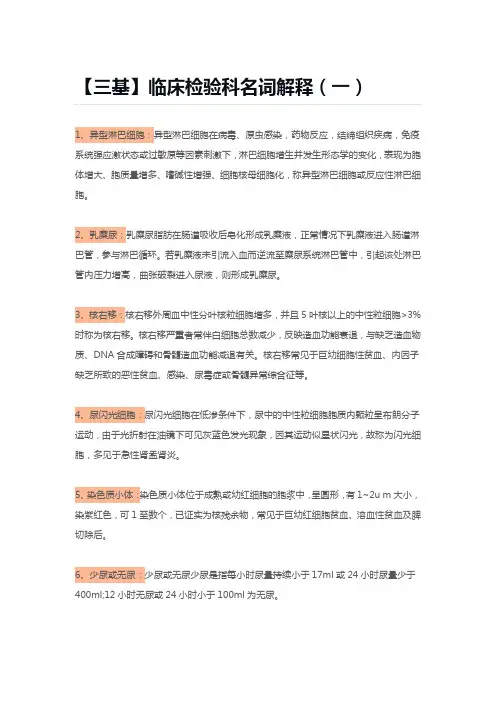

【三基】临床检验科名词解释(一)1、异型淋巴细胞:异型淋巴细胞在病毒、原虫感染,药物反应,结缔组织疾病,免疫系统强应激状态或过敏原等因素刺激下,淋巴细胞增生并发生形态学的变化,表现为胞体增大、胞质量增多、嗜碱性增强、细胞核母细胞化,称异型淋巴细胞或反应性淋巴细胞。

2、乳糜尿:乳糜尿脂肪在肠道吸收后皂化形成乳糜液,正常情况下乳糜液进入肠道淋巴管,参与淋巴循环。

若乳糜液未引流入血而逆流至糜尿系统淋巴管中,引起该处淋巴管内压力增高,曲张破裂进入尿液,则形成乳糜尿。

3、核右移:核右移外周血中性分叶核粒细胞增多,并且5叶核以上的中性粒细胞>3%时称为核右移。

核右移严重者常伴白细胞总数减少,反映造血功能衰退,与缺乏造血物质、DNA合成障碍和骨髓造血功能减退有关。

核右移常见于巨幼细胞性贫血、内因子缺乏所致的恶性贫血、感染、尿毒症或骨髓异常综合征等。

4、尿闪光细胞:尿闪光细胞在低渗条件下,尿中的中性粒细胞胞质内颗粒呈布朗分子运动,由于光折射在油镜下可见灰蓝色发光现象,因其运动似星状闪光,故称为闪光细胞,多见于急性肾盂肾炎。

5、染色质小体:染色质小体位于成熟或幼红细胞的胞浆中,呈圆形,有1~2u m大小,染紫红色,可1至数个,已证实为核残余物,常见于巨幼红细胞贫血、溶血性贫血及脾切除后。

6、少尿或无尿:少尿或无尿少尿是指每小时尿量持续小于17ml或24小时尿量少于400ml;12小时无尿或24小时小于100ml为无尿。

7、活化部分凝血活酶时间:活化部分凝血活酶时间是在体外模拟体内内源性凝血的全部条件,测定血浆凝固所需的时间,用以反映内源性凝血因子是否异常,是筛检止凝血功能最常用的试验之一。

8、功能性蛋白尿:功能性蛋白尿泌尿系统无器质性病变,尿内暂时出现轻度蛋白质。

常见于机体剧烈运动、发热、低温刺激、精神紧张、交感神经兴奋等生理状态时,引起肾血管痉挛或充血等暂时性功能性改变,使肾小球毛细血管壁通透性增高而导致。

简述异型淋巴细胞种类

异型淋巴细胞主要分为三型:

Ⅰ型淋巴细胞,也被称为泡沫型或浆细胞型。

这种细胞的特点是胞体较大,胞核偏位,呈椭圆形、分叶形或肾形,染色质呈粗颗粒状或粗网状,胞质丰富,呈深蓝色,含有大小不等的空泡或呈泡沫状,无颗粒或有少数嗜苯胺蓝颗粒。

Ⅱ型淋巴细胞,也被称为不规则型或单核细胞型。

这种细胞的特点是胞体较大,外形大多不规则,似单核细胞。

胞质丰富,呈淡蓝色或淡蓝灰色,可有少量嗜天青颗粒,一般无空泡。

核形与Ⅰ型相似,但核染质较Ⅰ型细致,亦呈网状,核仁不明显。

Ⅲ型淋巴细胞,也被称为幼稚型。

这种细胞的特点是胞体大,直径15-18μm。

胞核圆或椭圆形,染色质呈纤细网状。

通常可见1~2个核仁。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献。

小儿肺炎支原体感染时外周血中异型淋巴细胞的变化分析外周血异型淋巴细胞(异淋)增多,常见于传染性单核细胞增多症(传单)、病毒感染、淋巴細胞增殖等疾病。

近来我们观察到肺炎支原休感染(MP)的患儿外周血异淋明显增多,现将69名小儿外周血异淋结果报告如下:材料与方法1.标本来源:来自本院住院部外周血检出异淋患儿69名。

年龄0~7岁,男45名,女24名。

正常对照为本院健康体检0~7岁小儿21名。

2.方法:采末梢血涂片或抽静脉血用EDTA-K2抗凝,混匀推片用瑞氏染色,油镜下分类计200 个白细胞,计算出异淋百分率。

3.疾病诊断按《儿科学》为标准。

结果显示:69 名外周血检出异淋患儿,以支气管肺炎患者居多,其次是支原体,上感和传单。

而异型淋巴数则以传单最高、其次是支原体肺炎,其他疾病异淋数量较少。

69 名患儿外周血异淋以不规则型居多,浆细胞型次之和幼稚型异淋较少。

传单和支原体肺炎则多为不规则型异型淋巴细胞讨论:支原体感染引起的病理变化是病原体本身及其激发的免疫反应所致,故支原体感染也是自身免疫性疾病。

免疫防御功能,是说当人体受到病原微生物侵袭时,体内的白细胞就会对此种外来致病物质加以识别,并产生一种特殊的抵抗力,从而更有效地清除微生物,维护人体的健康。

产生的这种抵抗力,通常称为免疫力。

而免疫稳定功能,指的是及时清除人体内组织和细胞的正常碎片和代谢物,防止其积存体内,误作外来异物,产生自身抗体,导致如红班性狼疮等自身免疫性疾病。

此外,在正常人体内经常会出现少量的“突变”细胞。

它们可被免疫系统及时识别出来,什么是自身免疫性疾病了。

异物多由外界进入体内,机体把它视为有害物,由血液中的R淋巴细胞产生抗体来对抗。

在正常情况下,免疫系统对自身成分不会产生免疫应答,或只产生极微弱的免疫应答。

在正常人血清中可以有多种对抗自身组织成分的抗体,其效价很低,因而不足以破坏自身正常成分,但可以协助清除衰老蜕变的自身成分。

这种机体对自身组织成分产生自身抗体或致敏淋巴细胞的反应,称为自身免疫反应。