环境系统数学模型复习进程

- 格式:doc

- 大小:74.00 KB

- 文档页数:5

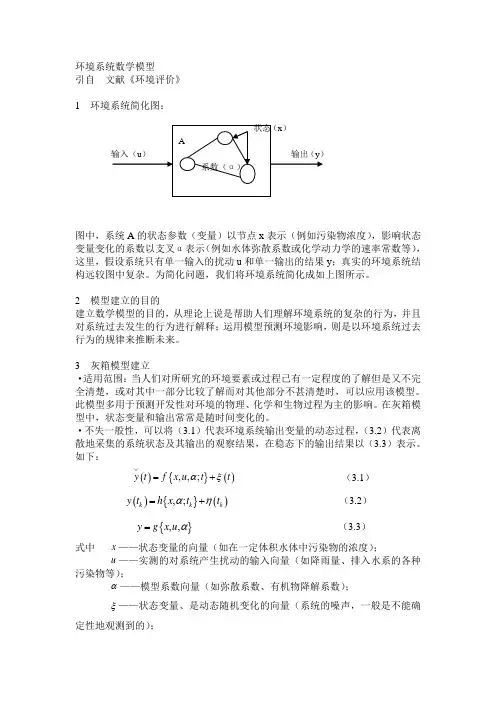

环境系统数学模型引自 文献《环境评价》1 环境系统简化图:图中,系统A 的状态参数(变量)以节点x 表示(例如污染物浓度),影响状态变量变化的系数以支叉α表示(例如水体弥散系数或化学动力学的速率常数等),这里,假设系统只有单一输入的扰动u 和单一输出的结果y ;真实的环境系统结构远较图中复杂。

为简化问题,我们将环境系统简化成如上图所示。

2 模型建立的目的建立数学模型的目的,从理论上说是帮助人们理解环境系统的复杂的行为,并且对系统过去发生的行为进行解释;运用模型预测环境影响,则是以环境系统过去行为的规律来推断未来。

3 灰箱模型建立·适用范围:当人们对所研究的环境要素或过程已有一定程度的了解但是又不完全清楚,或对其中一部分比较了解而对其他部分不甚清楚时,可以应用该模型。

此模型多用于预测开发性对环境的物理、化学和生物过程为主的影响。

在灰箱模型中,状态变量和输出常常是随时间变化的。

·不失一般性,可以将(3.1)代表环境系统输出变量的动态过程,(3.2)代表离散地采集的系统状态及其输出的观察结果,在稳态下的输出结果以(3.3)表示。

如下:(){}(),,;y t f x u t t αξ∨=+ (3.1) (){}(),;k k k y t h x t t αη=+ (3.2){},,y g x u α= (3.3)式中 x ——状态变量的向量(如在一定体积水体中污染物的浓度); u ——实测的对系统产生扰动的输入向量(如降雨量、排入水系的各种污染物等);α——模型系数向量(如弥散系数、有机物降解系数);ξ——状态变量、是动态随机变化的向量(系统的噪声,一般是不能确定性地观测到的);η——输出的观测误差向量(即测量噪声);t ——时间历程;k t ——第k 次观测的时间;y ∨——表示随着时间t 变化的输出向量y4 灰箱模型的灵敏度分析输出变量对模型的灵敏度系数'y s 定义为'y y s α∂=∂ (4.1)'y y s s y α= (4.2)式中 α——模型的系数值y ——系数值为α时的输出变量值当模型系数误差范围为%E α±时,则引起输出变量变化的范围为 ()%%y y E s E α= (4.3)5 模型的有效性统计检验(预测值和实际值)见(203页)6 黑箱模型的建立·适用范围:这是一种纯经验模型,它依据系统的输入——输出数据或各种类型输出变量数据所提供的信息,建立各个变量之间的函数关系,而完全不追究系统内部状态变化的机理。

数学模型的定义:根据对研究对象所观察到的现象和实践经验,归结成一套反映其数量关系的数学公式和具体算法,描述研究对象的规律,某个属性随时间、空间、其他属性、其他研究对象某些属性的变化特征数学模型的功能:再现历史(事件驱动的分布式参数非点源模型),预测未来,优化调控模型使用的意义:评价(回顾性评价,预测性评估),预测(社会经济发展/排放预测,环境质量预测),决策(单目标,多目标)数学模型的特征:抽象性:用数学符号表达具体事物的特征和数量关系,对研究对象的本质进行高度抽象。

局限性:对实际事物进行抽象,需要对研究对象作出简化和假设。

这些假设可能会偏离事物原来的特征,或者只反映事物的部分特征。

数学模型的分类:空间维数(零维、一维、二维、三维),变量与时间(稳态、动态(离散/连续)),变量间关系(线性模型、非线性模型),参数性质(集中式、分布式),变量变化规律(确定性模型、随机模型),模型用途(模拟模型、管理模型),研究方法(优化模型、系统动力学模型、神经网络模型、时间序列模型……),模型结构(白箱模型、灰箱模型、黑箱模型)✓白箱模型:通过逻辑演绎法建模,普遍适用,建立在模型变量的变化规律及其理论推理的基础上✓灰箱模型:介于“白”与“黑”之间,具有一定普适性,模型结构通过理论推导建立,参数取值利用实际数据确定✓黑箱模型:通过统计归纳法建模,仅适用于较窄的时空范围以反映事物客观变化的数据为基础,通过统计方法建立特定关系式来描述输入输出关系灰箱模型建立的基本过程:数据收集与处理(观测数据组1)→模型结构确定→模型参数估计→模型验证(观测数据组2)→模型应用✓数据收集与处理:收集反映研究对象特征的各种数据,与研究对象直接相关的数据(环境质量数据、污染源数据),与研究对象间接相关的数据(气象数据、社会经济发展数据)。

数据收集的途径:已有数据(二手)和现场监测数据(一手)。

对收集的数据进行整理分析,找出之间的相互关系(变量与变量、变量与时间、变量与空间,绘制变量的时间过程线、空间分布图等)✓模型结构的确定:环境模型大多属于灰箱模型,突发性污染事故的预测有时采用黑箱模型;既包含机理,又包含经验;质量守恒、能量守恒、经济理论、行为假设、反应类型、反应级数;根据研究对象内各个变量之间的物理、化学或生物过程建立起原则性的定量关系,同时引入一系列取值未知的参数。

《环境系统数学模型》课程教学大纲(Environmental System Mathematical Model)一、基本信息课程编号:C2113215课程类别:专业选修课适用层次:本科适用专业:环境工程、环境科学开课学期:7总学分:1.5总学时:24学时考核方式:考查二、课程教育目标环境系统数学模型是指用数学语言对环境系统各组成要素之间的关系进行描述,通过数学上的演绎推理和分析求解,使我们能够发掘出环境系统发展的内在规律,进而寻求到解决环境与经济之间的矛盾的有效途径。

三、教学内容与要求第一章:环境系统与数学模型(4学时)教学内容:环境系统、数学模型基本要求:了解环境系统和数学模型的定义与内在选择关系,掌握建立环境系统数学模型的思路。

重点:模型建立的过程难点:数学模型第二章:环境质量模型(4学时)教学内容:污染物运动的特征、模型的推导与解析基本要求:掌握环境质量模型的推导、建立和解析的基本原理和方法重点:模型的推导与解析难点:模型的推导与解析第三章:水质模型(8学时)教学内容:地表水一维、二维模型基本要求:掌握河流、河口、近海、湖库、排污水的水质模型的建立与解析重点:河流、湖库、排污水、近海等水质模型难点:河流三维水质模型第四章:大气质量模型(8学时)教学内容:大气污染预测模型、大气质量规划模型、大气污染扩散模型基本要求:了解大气污染预测模型和规划模型、掌握大气污染扩散模型重点:大气污染源扩散模型难点:大气污染源扩散模型四. 作业、练习的安排与要求每章留有思考题或文献阅读。

五. 各个章节学时分配六. 相关联的课程1.预修课程高等数学、大气污染控制工程、水污染控制工程2.后续课程:无七. 教材与教学参考书1.建议教材:《环境系统数学模型》郑彤、陈春云著化工出版社 2003年2.建议参考书目:《环境系统工程》侯可复北京理工大学出版社 1992年《环境系统工程方法》汤岳勇等中国环境科学出版社 1990年《环境系统分析》程声通高教出版社 1990年八.成绩评定考核的方式与方法:考查平时考核、提问为20% ;课程论文为80%编写人(签字):李光浩编写人职称:教授审阅人(签字):审阅人职称:审批人(签字):审批人职务:本大纲启用日期:年月日《环境系统数学模型》课程简介课程编号:C2113215英文名称:Environmental System Mathematical Model学分:1.5 学时:24授课对象:环境工程、环境科学课程目标:环境系统数学模型是指用数学语言对环境系统各组成要素之间的关系进行描述,通过数学上的演绎推理和分析求解,使我们能够发掘出环境系统发展的内在规律,进而寻求到解决环境与经济之间的矛盾的有效途径。

高校环境科学专业环境系统分析模型构建步骤环境科学是一门综合性学科,旨在研究和解决人类与环境之间的相互作用关系。

高校环境科学专业培养的环境科学家需要具备系统分析环境问题的能力。

环境系统分析模型是辅助环境科学家进行研究和决策的重要工具。

本文将介绍高校环境科学专业环境系统分析模型构建的步骤。

一、确定研究目标和范围构建环境系统分析模型的第一步是明确研究的目标和范围。

研究目标可以是对某一特定环境问题的分析,也可以是对整个环境系统的模拟与预测。

确定研究范围是为了确定所需的数据和模型的复杂性级别。

二、收集环境数据构建环境系统分析模型所需的第二步是收集相关的环境数据。

数据收集需要包括各种环境变量,如大气污染物浓度、水质指标、土壤性质等。

这些数据可以通过现场观测、实验室分析或者文献调研等方式来获取。

三、建立数学模型在获得环境数据之后,需要建立数学模型来描述环境系统中不同因素之间的关系。

数学模型可以选择不同的形式,如线性模型、非线性模型、动态模型等。

在建立数学模型时需要考虑模型的准确性和可行性,并根据实际情况进行参数估计。

四、模型参数校准与验证建立数学模型之后,需要将模型参数校准与验证。

校准模型参数是为了使模型的输出结果与实际观测数据尽可能吻合。

验证模型是为了检验模型的预测性能,并对模型进行调整和改进。

五、模型仿真与分析模型参数校准和验证之后,可以进行模型的仿真与分析。

通过模型的仿真可以模拟环境系统在不同条件下的行为和响应,进一步理解环境问题的本质。

模型分析可以帮助科学家定量评估不同环境因素对系统的影响,并找出优化方案。

六、模型预测与决策支持模型仿真和分析的结果可以用于环境问题的预测和决策支持。

预测可以帮助判断不同决策方案的成效,为环境管理和政策制定提供科学依据。

决策支持可以为环境问题的解决提供可行性和效果评估。

七、模型优化和改进模型优化和改进是环境系统分析模型构建的最后一步。

随着研究的深入,可能会发现模型存在不足或者需要改进的地方。

高校环境科学专业环境科学数学模型建立案例分析在高校的环境科学专业中,环境科学数学模型的建立是非常重要的一项工作。

通过建立数学模型,我们可以更好地理解环境问题,并找到解决这些问题的方法。

本文将以某个实际案例为例,介绍环境科学数学模型的建立过程。

案例背景:某个城市的空气质量受到了严重的污染,人们的健康受到了威胁。

为了改善这一问题,环境科学专业的研究团队决定建立一个数学模型,以帮助他们预测和控制空气质量。

问题定义:研究团队将问题分解为几个关键要素:污染源、大气扩散、人口分布和健康风险。

他们希望建立一个数学模型,通过这些要素的综合分析,来预测空气质量的变化,并提出相应的改进措施。

模型建立:1. 污染源分析首先,研究团队收集了该城市的污染源数据,包括工厂排放、交通尾气、建筑施工等。

然后,他们使用统计方法对这些数据进行了处理,得出了每个污染源的排放量。

2. 大气扩散模型为了了解污染物在大气中的传播规律,研究团队建立了一个大气扩散模型。

他们考虑了风速、气象条件等因素,并使用了数学方程组描述了污染物的传播和化学反应过程。

3. 人口分布分析为了评估不同人群暴露在污染物中的风险,研究团队分析了该城市的人口分布情况,并将其纳入模型。

他们考虑了不同地区居民的生活习惯、工作地点等因素,从而更精确地评估了不同人群的暴露程度。

4. 健康风险评估基于前述的污染源、大气扩散和人口分布数据,研究团队使用流行病学和毒理学的方法来评估不同人群的健康风险。

他们建立了一套风险评估模型,以量化各种污染物对人体健康的危害程度。

5. 模型验证和修正为了验证模型的准确性,研究团队将模型的预测结果与实际测量数据进行对比,进行了多轮的验证和修正工作。

通过不断地调整模型参数和算法,他们逐步提高了模型的准确性和可靠性。

结果与应用:通过以上的模型建立过程,研究团队最终得到了该城市未来一段时间内空气质量的变化趋势,并提出了一些改进措施,如减少污染源排放、优化交通组织等。

环境系统工程复习第一章掌握系统工程解决问题的基本步骤:①系统地提出问题,明确其目标和范围;②选择评价系统功能的指标或目标函数;③明确系统的组成因素,提出各种可选用的方案;④建立数学模式或进行数学模拟;⑤分析模式特点,确定选优方法,使系统最优化;⑥按选定的最优方案,建立环境污染控制系统。

掌握系统分析的过程方法:分解和综合是系统分析的基本方法;分解:研究和描述组成系统的各个要素的特征,掌握各要素的变化规律。

模型化过程,研究描述环境系统主要功能的逻辑模式(定性的)和数学模式(定量的);综合:研究各要素之间的联系和有机组合,达到系统的总目标最优。

最优化过程,利用数学模式进行最优化分析。

记住环境系统工程的定义:定义:以环境质量的变化规律、污染物对人体和生态的影响、环境自净能力以及有关环境工程技术原理为依据,运用系统工程学的理论和方法,研究如何建立起一个合理的环境污染预防/控制系统的数学模型,并研究如何利用它来分析各种污染控制过程可调因素(或各种可替换方案)对环境目标或费用、能耗等的影响,以及寻求最优决策方案。

第二章掌握数学模型的建立过程、方法:分类:白箱模型(机理模型)、黑箱模型(经验模型)、灰箱模型(半机理半经验模型)过程:数据收集-模型结构选择-参数估值-模型检验参数的估计方法:图解法、一元线性回归、多元线性性回归、最优化法模型的检验与验证:图形法、相关系数法、相对误差法灵敏度分析:状态\目标对参数的灵敏度、目标对状态的灵敏度第三章污染物在环境介质中的运动特征:推流迁移、分散(分子扩散、湍流扩散、弥散)、衰减和转化环境质量基本模型:零维模型(认为排放的污染物或其他物质进入该环境单元后,很快混合均匀,单元内污染物仅用一个平均浓度表示)、一维模型(通过对一个微小体积单元的质量平衡分析,得到一维模型。

)、二维模型基本模型的解析解:零维模型稳定排放和非稳定排放:零维模型稳态解:稳态条件:如果环境介质处于均匀稳定的条件下,且污染源稳定排放,那么污染物在环境中的分布也将稳定,也就是污染物在某一空间位置的浓度不会随时间变化。

环境系统数学模型

环境系统数学模型

引自文献《环境评价》

1环境系统简化图:

图中,系统A的状态参数(变量)以节点x表示(例如污染物浓度),影响状态变量变化的系数以支叉α表示(例如水体弥散系数或化学动力学的速率常数等),这里,假设系统只有单一输入的扰动u和单一输出的结果y;真实的环境系统结构远较图中复杂。

为简化问题,我们将环境系统简化成如上图所示。

2模型建立的目的

建立数学模型的目的,从理论上说是帮助人们理解环境系统的复杂的行为,并且对系统过去发生的行为进行解释;运用模型预测环境影响,则是以环境系统过去行为的规律来推断未来。

3灰箱模型建立

·适用范围:当人们对所研究的环境要素或过程已有一定程度的了解但是又不完全清楚,或对其中一部分比较了解而对其他部分不甚清楚时,可以应用该模型。

此模型多用于预测开发性对环境的物理、化学和生物过程为主的影响。

在灰箱模型中,状态变量和输出常常是随时间变化的。

·不失一般性,可以将(3.1)代表环境系统输出变量的动态过程,(3.2)代表离散地采集的系统状态及其输出的观察结果,在稳态下的输出结果以(3.3)表示。

如下:

(){}(),,;y t f x u t t αξ∨

=+ (3.1) (){}(),;k k k y t h x t t αη=+

(3.2) {},,y g x u α= (3.3)

式中 x ——状态变量的向量(如在一定体积水体中污染物的浓度);

u ——实测的对系统产生扰动的输入向量(如降雨量、排入水系的各种污染物等);

α——模型系数向量(如弥散系数、有机物降解系数);

ξ——状态变量、是动态随机变化的向量(系统的噪声,一般是不能确定性地观测到的);

η——输出的观测误差向量(即测量噪声);

t ——时间历程;

k t ——第k 次观测的时间;

y ∨

——表示随着时间t 变化的输出向量y

4 灰箱模型的灵敏度分析

输出变量对模型的灵敏度系数'y s 定义为 'y y s α

∂=∂ (4.1) 'y y s s y α

= (4.2)

式中 α——模型的系数值

y ——系数值为α时的输出变量值

当模型系数误差范围为%E α±时,则引起输出变量变化的范围为

()%%y y E s E α= (4.3)

5 模型的有效性统计检验(预测值和实际值)

见(203页)

6 黑箱模型的建立

·适用范围:这是一种纯经验模型,它依据系统的输入——输出数据或各种类型输出变量数据所提供的信息,建立各个变量之间的函数关系,而完全不追究系统内部状态变化的机理。

该模型用语环境预测时,只涉及到开发活动的性质、强度与其环境后果之间的因果关系。

通常,输入环境系统的干扰与输出之间存在因果关系,通过对大量实测资料的统计处理(常用多元分析、时间序列分析等方法),建立起开发活动与环境后果之间的统计关系。

该模型本身不能表示过程,在无法了解变化过程而又可以取得较多符合要求的实测数据时,可以用该模型进行环境预测。

输出和输入关系为:

(){},y t u t φ=

输出变量之间的函数关系为

(){}123

,,m y t y y y t φ=

将调查、监测的数据随机地分为两个集合,数据集Ⅰ用于建模,数据集Ⅱ用于验证。

较理想的做法是将历史数据作为数据集Ⅰ,将近期调查监测数据作为数据集合Ⅱ 。

常用的建模方法有:

回归分析法、时间序列分析法和数量化理论的回归法。

(见统计分析方法)7 环境介质中污染物运动的基本模型

包括三维模型、零维模型、一维模型、二维模型(见209——216页)。