优选食管癌的内镜治疗从消融到切除的进展

- 格式:ppt

- 大小:12.61 MB

- 文档页数:12

食管癌的内镜诊治新进展胡茂华;吕春华;王峰【摘要】@@ 随着内镜技术的迅速进步,早期食管癌的发现率明显提高.食管癌早期常无症状,到医院就诊的大多己属中晚期癌患者,往往已失去手术机会,而晚期食管癌患者由于吞咽梗阻而不能正常进食,全身情况极差,有时根本不能耐受常规放、化疗,因而食管癌的内镜下治疗显得更重要.本文就目前食管癌的内镜诊断及治疗作一回顾性综述.【期刊名称】《江西医药》【年(卷),期】2011(046)007【总页数】5页(P675-679)【关键词】食管癌;内镜;新进展【作者】胡茂华;吕春华;王峰【作者单位】343400,永新,江西省永新县人民医院内科;332300,武宁,江西省武宁县人民医院内科;332300,武宁,江西省武宁县人民医院内科【正文语种】中文【中图分类】R735.1随着内镜技术的迅速进步,早期食管癌的发现率明显提高。

食管癌早期常无症状,到医院就诊的大多己属中晚期癌患者,往往已失去手术机会,而晚期食管癌患者由于吞咽梗阻而不能正常进食,全身情况极差,有时根本不能耐受常规放、化疗,因而食管癌的内镜下治疗显得更重要。

本文就目前食管癌的内镜诊断及治疗作一回顾性综述。

1 内镜下诊断1.1 常规内镜检查常规内镜对食管癌的发现、诊断、定位及指导手术有极为重要的意义。

1.1.1 早期食管癌的内镜下表现[1](1)红区:即边界清楚的红色灶区,底部平坦;(2)糜烂灶:多为边界清楚的红色糜烂灶;(3)斑块:多为类白色边界清楚稍隆起的斑块状病灶;(4)结节:直径在1cm以内隆起的表面黏膜粗糙或糜烂状的结节病灶;(5)黏膜粗糙:指病变不规则,漫无边界的状态;(6)局部黏膜下血管网紊乱,缺失或阻断等状态。

1.1.2 进展期食管癌的内镜下表现(1)髓质型;(2)蕈伞型;(3)溃疡型;(4)缩窄型;(5)腔内型。

1.2 色素内镜检查色素内镜检查能发现大量早期食管癌、微小癌和癌前病变。

常用的方法有卢戈氏液染色法、甲苯胺蓝染色法、甲苯胺蓝—卢戈氏液或卢戈氏液—美蓝双重染色法。

早期食管癌及癌前病变的内镜治疗进展王蕾;李鹏【摘要】食管癌是世界常见的恶性肿瘤之一,中国是食管癌发病率和病死率最高的国家.内镜技术不但是早期食管癌诊断的重要手段,随着其迅速发展,已逐步取代传统外科手术,成为早期食管癌治疗的主流手段.现综述内镜治疗方法,包括内镜下黏膜切除术、内镜下黏膜剥离术、多环黏膜切除术、隧道法内镜下黏膜剥离术、射频治疗及光动力治疗等治疗早期食管癌的进展.【期刊名称】《首都医科大学学报》【年(卷),期】2016(037)005【总页数】4页(P607-610)【关键词】早期食管癌;癌前病变;内镜治疗【作者】王蕾;李鹏【作者单位】首都医科大学附属北京友谊医院国家消化系统疾病临床医学研究中心北京市消化疾病中心消化疾病癌前病变北京市重点实验室,北京100050;首都医科大学附属北京友谊医院国家消化系统疾病临床医学研究中心北京市消化疾病中心消化疾病癌前病变北京市重点实验室,北京100050【正文语种】中文【中图分类】R571食管癌是世界范围内最常见的十大恶性肿瘤之一,在恶性肿瘤中发病率位居第8位[1]。

我国是食管癌的高发区,是食管癌病死率最高的国家之一,食管癌的发病人数及死亡人数可占到世界的一半以上[2]。

按病理类型来分,食管癌可分为食管鳞癌及食管腺癌,腺癌则多发生发达国家,而鳞癌多分布在发展中国家,每年新增食管癌中,超过一半发生于我国,且病理类型多为鳞癌[3]。

目前我国比较公认的早期食管癌的定义是侵犯食管黏膜层及黏膜下层,无淋巴结转移的食管癌。

而食管上皮内瘤变称为食管癌前病变,存在恶变的可能。

目前,消化内镜为早期食管癌及癌前病变的主要诊断方法,日本食管疾病学会(Japan Esophageal Society, JESD)将食管癌的内镜下分型分为3型,分别是I型(隆起型)、Ⅱ型(平坦型)、Ⅲ型(凹陷型),其中把Ⅱ型(平坦型)又分为Ⅱa(浅表隆起型)、Ⅱb(浅表平坦型)、Ⅱc(浅表凹陷型)。

内镜治疗早期食管癌和癌前病变的现状与展望徐美东; 初元【期刊名称】《《同济大学学报(医学版)》》【年(卷),期】2019(040)005【总页数】7页(P535-541)【关键词】内镜治疗; 早期食管癌; 术前评估; 适应证; 并发症【作者】徐美东; 初元【作者单位】同济大学附属东方医院内镜中心上海200120【正文语种】中文【中图分类】R655.6早期食管癌(early esophageal carcinoma)是指局限于黏膜层的食管癌,无论有无区域淋巴结转移[1]。

传统的治疗方法包括手术及放化疗。

随着内镜治疗技术的进步和临床经验及证据的积累,早期食管癌和癌前病变的内镜治疗已被纳入食管癌的临床指南,是食管癌综合治疗的重要部分。

早期食管癌和癌前病变的内镜治疗具有创伤小、疗效确切等优点,但是在术前评估、适应证选择及并发症防治等方面仍有诸多尚待解决的问题。

本文介绍内镜治疗早期食管癌和癌前病变的方法,阐述当前诊疗中存在的问题,并提出相应对策。

1 内镜治疗早期食管癌和癌前病变的方法和疗效1.1 内镜治疗Barrett食管及早期食管腺癌内镜治疗早期食管癌可追溯至20世纪90年代,Inoue等[2]使用内镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection, EMR)技术成功切除了食管早期腺癌。

一项Meta分析显示,EMR切除Barrett食管相关肿瘤(癌前病变及腺癌)的完全缓解率可达到96.6%,复发率仅为5.8%[3]。

EMR操作简便,创伤小,在其基础上产生了各种衍生技术,包括透明帽法(EMR-C)、套扎法(EMR-L)、分片切除术(endos-copic piecemeal mucosal resection, EPMR)等[4]。

但EMR在治疗较大病变时易出现非整块切除、残留等情况,而内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection, ESD)则解决了上述问题。

内镜黏膜下剥离术治疗早期食管癌的效果观察发表时间:2019-10-11T08:50:00.017Z 来源:《医药前沿》2019年25期作者:罗善明[导读] 目的:观察早期食管癌治疗中使用内镜黏膜下剥离术的治疗效果以及安全性。

(德阳市第二人民医院四川德阳 618000)【摘要】目的:观察早期食管癌治疗中使用内镜黏膜下剥离术的治疗效果以及安全性。

方法:选取2017年4月—2019年3月在我院治疗的早期食管癌患者76例,随机数字表法将患者分为对照组和研究组,每组38例,对照组采用内镜黏膜切除术,研究组应用内镜黏膜下剥离术,对两组患者治疗效果和安全性进行比较分析。

结果:研究组手术时间比对照组长,但术中出血量明显少于对照组,研究组患者并发症发生率比对照组低,生存率比对照组高。

各项指标对比差异存在统计学意义(P<0.05)。

结论:对早期食管癌患者采用内镜黏膜下剥离术治疗,对患者损伤小,并发症发生率低,生存率及安全性高,值得临床应用。

【关键词】内镜黏膜下剥离术;内镜黏膜切除术;早期食管癌;安全性【中图分类号】R735.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)25-0038-01食管癌属于肿瘤疾病的一种,其发病率呈逐年上升趋势[1]。

一般在患病初期患者的身体无明显症状[2],当病情延展到中后期时会出现临床症状,通常表现为声音沙哑、吞咽疼痛、体重下降等等[3]。

目前对于治疗早期食管癌采用的方法为手术治疗,开胸手术在手术时视野受限,对淋巴结的清除数量受限,不仅如此,开腹对患者损伤较大,影响术后恢复,降低生活质量。

内镜黏膜下剥离术对患者创伤小、治疗率高且安全性高,因此近几年在临床中被广泛使用。

本次选取我院进行手术的早期食管癌患者76例作为对象,具体详情如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选取2017年4月—2019年3月我院收治的76例早期食管癌患者。

按照随机数字表法将其进行分为研究组和对照组,各38例,研究组男女比例为20:18,年龄分布在43~79岁,平均年龄在(68.8±5.3)岁;对照组男女比例为21:17,年龄在45~77岁,平均为(69.2±7.0)岁。

早期食管癌及癌前病变的内镜诊治研究进展摘要】食管癌是一种临床常见恶性肿瘤疾病,且患者常因缺乏典型症状而错过最佳治疗时机,确诊时已为中晚期,因而治疗的难度较大,预后相对较差。

随着消化内镜诊断技术的逐步发展完善,其在食管癌的诊断和治疗中都得到了广泛应用,并表现出了较高的应用价值。

本文就对早期食管癌及癌前病变的内镜诊治研究进展进行了分析。

【关键词】早期食管癌;癌前病变;内镜诊治【中图分类号】R730.5 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)11-0005-021.前言早期食管癌指的是粘膜下层和粘膜层发生的一种无淋巴结转移食管癌,食管癌前病变指的是食管上皮内瘤变的恶化危险。

早期食管癌患者通常缺乏典型的临床表现,仅为内镜检查偶然发现,且患者术后生存率相对较高,所以,早期食管癌及癌前病变患者的早期检查、诊断和治疗,对于患者生存率的提高和生存时间的延长具有重要意义。

2.食管癌及癌前病变的内镜诊断2.1 共聚焦显微内镜(CLE)CLE是一种传统电子内镜与共聚焦激光显微镜组合构成的检查技术,在患者的内镜检查过程中,能够适当放大图像,进而实现消化管黏膜组织的显微实时成像,并对其进行类似组织病理学的诊断。

食管黏膜细胞发生瘤变后,其CLE图像可表现为以下特征:管径粗细不等、毛细血管形态迂曲及细胞排列不规则[1-3]。

2.2 电子染色方法电子染色指的是利用特殊光学成像技术,提高异常粘膜与正常粘膜之间的对比度,从而对粘膜进行更加直观清晰的观察,现阶段,临床常用的检查方法包括I-Scan技术、智能电子分光比色内镜系统(FICE)以及窄带成像技术(NBI)等[4-6]。

2.3 内镜普通光观察早期食管癌患者大部分能够经普通光检查得以确诊,其粘膜改变通常表现为以下几点:第一,血管纹理变化,即正常的食管黏膜较为光滑,黏膜下存在清晰的血管纹理。

第二,形态变化,即食管黏膜出现结节、糜烂和粗糙等变化,或是同时发生几种变化。

消化内镜治疗的临床应用在最近20 余年中有很大进展。

消化内镜治疗侵入性小, 使消化系统许多疾病的治疗“微创伤”化, 故在许多方面对病人的利益超过了传统外科手术。

现对消化内镜治疗的临床应用及新进展综述如下。

1 胆道胰腺疾病自1974 年国际上首次采用经内镜乳头括约肌切开术( EST) 治疗胆总管结石以来, EST逐渐推广应用于各种胆胰疾病的治疗, 随着操作技术的日趋成熟, 已部分替代了传统的外科手术。

范震等人总结了583 例胆总管结石病人内镜逆行胰胆管造影( ERCP) 、EST、胆管取石治疗的经验, 2 周内排石成功率94.17%; 取石不成功者占5.83%( 34/583) , 其中25 例先放置内支架引流再行ERCP 取石成功, 转外科手术9 例; 严重并发症发生率约12.52%, 均经保守治疗后临床痊愈, 无死亡病例。

急性胆源性胰腺炎主要是由胆石等因素致壶腹部梗阻、胆汁逆流引起胰管高压所致, 病情凶险、病死率高。

范志宁等人对92 例急性胆源性胰腺炎病人行内镜取石、鼻胆管引流、胰管内支架引流,腹痛消失和血淀粉酶恢复时间、病死率、平均住院天数、住院费等, 均显著低于同期40 例保守治疗组的病人。

胰腺坏死和胰腺脓肿是急性胰腺炎的危重并发症, 外科手术治疗死亡率高, 内镜治疗更为安全、有效。

Seewald 等人在内镜超声引导下经乳头胰腺囊肿引流或经皮胃胰造瘘引流、胰腺坏死组织切除和盐水冲洗, 对13 例不适宜外科手术的胰腺坏死和胰腺脓肿病人行内镜引流治疗, 避免了急诊外科手术, 平均随访8.3 个月, 其中9 例病人完全免除了外科手术。

慢性胰腺炎的普遍特征是胰管狭窄或结石引起胰管内压增高导致腹痛和胰腺外分泌功能减退, 通过ERCP、EST、胰管内取石、胰胆管支架植入、胰腺假性囊肿引流等措施, 使病人的腹痛症状获得长期缓解, 是一种安全、有效、侵入性最小的手术疗法。

胰管扩张但ERCP 乳头插管不成功的慢性胰腺炎腹痛病人, 内镜超声引导下经皮经胃胰造瘘或经十二指肠造瘘胰管引流, 是常规途径不能缓解的胰管高压腹痛病人有效、安全的外科替代疗法。

早、晚期食管癌的内镜下微创治疗全泓霖【摘要】食管癌是一种常见的恶性消化道肿瘤,我国食管癌的发病和死亡平均水平居恶性肿瘤前列.随着内镜技术的迅速进步,早期食管癌可通过内镜下粘膜切除术(EMR)、内镜粘膜下剥离术(ESD)、隧道技术、多环套扎黏膜切除(MBM)、氩离子血浆凝固术(APC)等微创技术治疗,其效果好,创伤小,费用相对少.对于晚期或无法手术的进展期食管癌患者,食管狭窄是影响生活质量的关键因素,单纯扩张、支架置入技术、化疗药物局部注射、射频治疗等,以及联合上述治疗措施的综合疗法可缓解食管狭窄,解决进食问题,增加营养摄入,提高患者生活治疗,延长生存期.本文就目前早、晚期食管癌的内镜下微创治疗作一回顾性综述.【期刊名称】《现代医院》【年(卷),期】2013(013)011【总页数】5页(P6-10)【关键词】食管癌;内镜;治疗【作者】全泓霖【作者单位】泸州医学院四川泸州646000【正文语种】中文食管癌是一种常见的恶性消化道肿瘤,全世界每年约有30万人死于食管癌。

据世界卫生组织公布的最新资料显示,2008年度全世界食管癌发病率居全部恶性肿瘤第9位,死亡率居第8位。

中国大陆食管癌发病率居全国各类恶性肿瘤第5位,死亡率居第4位。

由此可见,我国处于世界上食管癌相对高发的地带,全国食管癌的发病和死亡平均水平居恶性肿瘤前列。

早期食管癌患者术后5年生存率可达90%,而中晚期仅为10%左右[1]。

因此,早期食管癌的早发现、早治疗显得十分重要。

随着内镜技术的迅速进步,早期食管癌的发现率明显提高,经内镜治疗早期食管癌,治疗效果并不亚于外科手术,且创伤小、风险相对低,费用相对少。

食管癌早期常无症状,因而到医院就诊的患者大多己属中晚期,对于已失去手术机会的、不能承受或不愿行外科手术治疗的晚期食管癌患者,全身情况差,多数不能耐受常规放、化疗,由于吞咽梗阻,甚至完全不能进食,生活质量降低,严重营养不良,给予内镜下治疗,改善吞咽梗阻,解决进食问题,提高生存质量,以延长生存期。

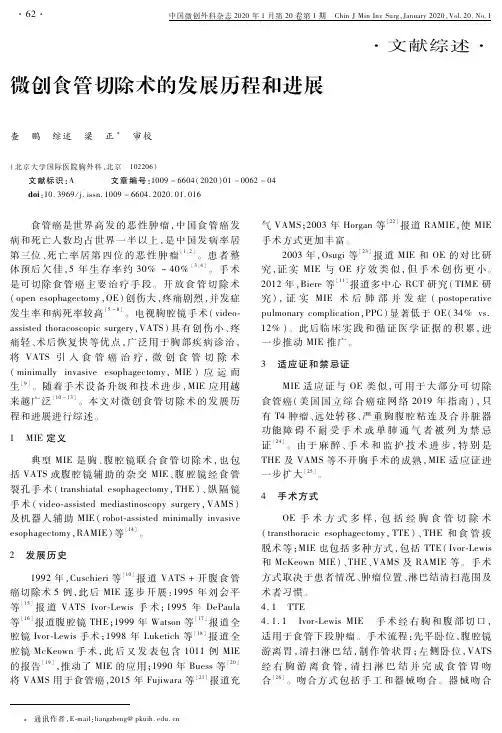

2022食管癌外科综合治疗进展(全文)摘要食管癌是世界范围内常见恶性肿瘤之一,且极具中国特色。

食管癌治疗目前仍采用以手术为主的综合诊断与治疗模式。

随着微创技术在食管癌手术中的广泛应用,食管癌手术诊断与治疗理念不断更新,特别是机器人手术在食管外科的应用,淋巴结清扫质量不断提高,全腔镜下腔内吻合技术日趋成熟。

对于局部晚期食管癌,以新辅助治疗为主的诊断与治疗模式逐渐被广大国内学者接受。

笔者结合国内外最新研究,以食管外科技术、食管外科理念及食管外科诊断与治疗模式为主题,回顾归纳食管癌外科综合治疗的近年最新进展,旨在为食管癌外科规范化治疗提供理论性指导。

关键词普通外科;食管肿瘤;微创食管癌根治术;淋巴结清扫;新辅助治疗;综合治疗食管癌是世界范围内常见的上消化道恶性肿瘤,也是“中国特色癌”,因长期不能进食引发临床症状、发现即中晚期等特性,严重影响民众生命健康。

WHO国际癌症研究中心发布的GLOBOCAN 2020数据显示:2020年全世界约有60.4万食管癌新发病例和54.4万死亡病例,发病率和病死率分别居恶性肿瘤第7位(3.1%)和第6位(5.5%),其中亚洲东部的发病率最高[1]。

我国癌症中心最新数据显示:2015年我国食管癌发病数和死亡数分别为24.6万例和18.8万例,分别位居全部恶性肿瘤的第6位(6.3%)和第4位(8.0%)[2]。

食管癌在我国分布呈现地域性差异,其中以太行山脉附近区域(河南、河北、山西、山东、安徽、江苏苏北区域)最为常见。

食管癌的发病因素多样,烟酒、暴饮暴食、快饮快食、维生素及微量元素缺乏和喜食腌制、霉变、熏烤、油炸、干硬、辣、咸及烫的食物都是食管癌危险因素[3]。

其组织病理学类型主要包括鳞状细胞癌和腺癌。

尽管近几十年北美和欧洲国家食管腺癌的发病率明显上升,但我国食管癌仍以鳞状细胞癌为主要组织病理学类型[4‑5]。

食管癌诊断与治疗技术历经近20年的发展,目前,食管癌仍是以外科为主的综合治疗模式,而食管外科的发展与其外科技术、外科理念以及外科的诊断与治疗模式发展密不可分,笔者将以上述3点为主题,重点回顾近年来食管癌外科综合治疗的最新进展。

【早期食管癌】内镜治疗指南

食管粘膜癌的内镜下黏膜切除术(EMR:endoscopic mucosal resection)已显著发展、普及。

食道粘膜癌的淋巴结转移的频率较低,以鳞状上皮癌为限定对象,病变的界限用碘染色法可以明确地指出,非常适合EMR。

EMR的治疗手段已经确定,主要有3种方式,采用任何一种都没有治疗效果的差异。

仅以黏膜癌为限,食道切除与EMR之间的治疗效果没有差异,所以对食道粘膜癌的治疗与手术放射性治疗相比,简便的EMR是首选的治疗方法,但是,虽然比较少,也有可能发生穿孔、出血、纵膈炎、狭窄等并发症及癌的残留,偶尔有淋巴结转移或远隔脏器转移引起的再发,或异时性食道癌发生的可能性。

因此,对食道癌实施EMR不仅要求一定水平以上的内镜技术,也要求有食道癌的知识、诊断以及治疗技术,此外,与患者建立良好的信赖关系也是不可缺乏的。

选自《消化内镜指南》。

收稿日期:2013-01-15基金项目:本文为院重点课题《胸腹全腔镜与传统三切口手术治疗食管癌前瞻性研究》课题资助作者简介:袁祖阳,男,硕士研究生,主要从事肿瘤学专业。

通信作者:牟巨伟,Email:qi_lin45@ ·综述·食管癌内镜及微创外科治疗进展袁祖阳综述牟巨伟审校(北京协和医学院中国医学科学院肿瘤医院,北京100021【关键词】食管肿瘤;微创外科;内镜外科【Key words】Esophageal neoplasms;Minimally invasive;Endoscopic surgical procedure 【DOI】10.13455/ki.cjcor.2014.07.43【中图分类号】R735.1【文献标识码】A尽管存在争议,但部分临床观察已经发现,与传统开放手术相比,食管微创切除手术(minimal invasive esophagecto-my,MIE)的术后并发症和病死率不增加,但能减少患者疼痛,有利于患者的术后恢复。

随着内镜设备的发展和碘染色广泛应用于上消化道内镜检查,以及内镜下切除技术的进展,早期食管癌内镜下切除术的效果也令人瞩目[1]。

掌握食管局部解剖结构和周围淋巴结引流范围对成功完成MIE是非常重要的。

一、食管局部解剖和食管癌淋巴结转移大量的研究结果表明,肿瘤组织侵及黏膜下层的早期食管癌,其淋巴结转移率可高达20% 30%。

食管癌转移的主要淋巴结有:(1)胃左淋巴结,沿胃左动脉分布。

下胸段食管癌转移至这群淋巴结最常见,而中段食管癌也可转移至此;(2)下肺韧带淋巴结,位于食管两侧,胸主动脉前方,食管癌可转移至此群淋巴结;(3)气管支气管淋巴结,上、中胸段食管癌可转移至此群淋巴结;(4)锁骨上淋巴结,中、下段食管癌可转移至此,但已属晚期。

淋巴结转移的数目和范围与食管癌患者的预后密切相关[2]。

相比于第6版分期,UICC-ATCC食管癌分期第7版最大的修订是食管淋巴结转移的N分期。

消化内镜下食管早癌的治疗受饮食结构以及生活作息等影响,现代人的肠胃出现问题的几率越来越高,肠道类疾病越来越普遍,消化道癌症的发病率也越来越高。

经研究表明,这类疾病越早发现,治疗效果越显著,因此,尽早发现并确诊是治疗此病的重要方法。

近年来,随着医疗技术水平的不断提高,消化镜内技术也越来越成熟,运用消化内镜技术,可以尽早地诊断和治疗消化道癌症,改善这类疾病的预后。

1.什么是食管早癌与消化内镜技术?食管早癌,顾名思义就是发生在食管的癌症还处在早期的阶段,是指一种仅仅局限于粘膜层的原位癌,或者是肿瘤虽然到达了粘膜肌层、粘膜固有层或者是黏膜下层,但是距离突破食管肌层以及纤维外膜还有一些距离。

早期的食管癌症不会有很明显的症状,患者可能会出现轻微的饭后不适或者是恶心呕吐等症状,部分患者可能以为这是受寒感冒而出现的身体不适,没有引发重视。

另外,根据发生肿瘤的部位,有些患者可能会出现胸骨后的不适等症状,或者伴有明显的咽食困难,此时再去诊断可能已经过了早癌阶段进入中晚期了。

因此,完全根据人体表现的某些症状来判断是否是早癌并不可取。

早期食管癌治疗的方法有内镜下切除或者是通过外科手术切除,而内镜下切除成为近年来较为常用的手段。

消化道内镜技术是目前比较常用的用于诊断和治疗食管早癌等消化道癌症的技术,指的是在光线照明的情况下,利用一种管状机械对肠胃道或者是腹腔内脏病变的检查,消化内镜会运用于消化系统(食管、胆道、十二指肠、胃、大肠和小肠等)的内窥镜治疗,我们最常用的消化内镜就是肠镜和胃镜。

相较于外科手术,在保证治疗效果相当的前提下,内镜下治疗对人体的损伤低、费用少、并发症少,且它不需要做全身麻醉,痛苦少,现在已经广泛运用于很多类型疾病的治疗。

1.内镜下食管早癌治疗的方法内镜下治疗食管早癌是指在超声胃镜下明确食管癌没有侵犯至粘膜肌层,病灶局限于粘膜层,为原位癌或者重度不典型增生,这种情况下采用内镜技术可以得到有效治疗。

早期阶段的食管癌病变范围非常有限,利用消化内镜技术,我们可以直接且很清晰的观察到消化道内的癌变情况,患者经过洗胃治疗后,通过内镜还可以观察到其中黏膜的变化。

内镜黏膜下剥离术治疗早期食管癌及癌前病变的进展

陈延方;赵晔;施瑞华

【期刊名称】《世界华人消化杂志》

【年(卷),期】2015(0)32

【摘要】食管癌的发病率在世界范围内居恶性肿瘤第8位,内镜下治疗技术的发展给早期食管癌及癌前病变的治疗带来了巨大的变革.内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosaldissection,ESD)是一种新型内镜下切除技术,可以获得更高的完全切除率和更低的复发率,目前已成为内镜下切除治疗的标准方法.本文就ESD治疗早期食管癌及癌前病变的进展情况作一综述.

【总页数】6页(P5171-5176)

【关键词】内镜黏膜下剥离术;食管癌;机器人;铥激光;临床应用

【作者】陈延方;赵晔;施瑞华

【作者单位】南京医科大学第一附属医院消化内科;东南大学附属中大医院消化内科

【正文语种】中文

【中图分类】R735.37

【相关文献】

1.内镜黏膜切除术及内镜黏膜下剥离术治疗早期食管癌及癌前病变的疗效 [J], 刘健

2.内镜下黏膜剥离术与隧道法内镜黏膜下剥离术治疗早期食管癌及癌前病变效果对

比研究 [J], 荆晓娟;龙晓奇

3.内镜下黏膜切除术与内镜下黏膜剥离术对直径为2~3cm的早期食管癌及癌前病变的疗效分析 [J], 李春;穆扎帕·依米提;边拜

4.内镜下黏膜剥离术与隧道法内镜黏膜下剥离术治疗早期食管癌及癌前病变效果对比研究 [J], 荆晓娟;龙晓奇;;

5.内镜黏膜下剥离术与内镜下多环套扎黏膜切除术对早期食管癌患者及癌前病变患者的临床效果分析 [J], 武可

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。