清代戏剧

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

清代戏曲文学作品

清代是中国历史上的一个重要朝代,也是中国戏曲文学发展的一个重要时期。

在清代,涌现了许多优秀的戏曲文学作品,代表性的作品包括:

1.《红字》:该剧是清代戏曲文学的杰作之一,由郑板桥创作。

它以明代作家南希仁的小说《红字》为基础,讲述了富家女儿的婚姻遭遇和坚贞不屈的故事。

2.《牡丹亭》:该剧是清代戏曲四大名著之一,由李时中创作。

它以唐代文学家元稹的散曲《牡丹亭》为基础,讲述了唐代女子杜丽娘与柳梅郎之间的爱情故事。

3.《长生殿》:该剧由洪昇创作,取材自元代白朴的传奇小说《长生殿》,讲述了唐代宰相杨贵妃与唐玄宗之间的爱情故事。

4.《珍珠塔》:该剧由李时中创作,以唐代作家李贺的诗歌《杨柳枝词》为基础,讲述了唐代宰相韩熙载与楚怀玉之间的爱情故事。

5.《贵妃醉酒》:该剧由李时中创作,以唐代李白的诗歌《宫中行乐词》为基础,讲述了唐代贵妃杨玉环的宫廷生活和遭遇。

这些戏曲文学作品在清代享有很高的声誉,并对后来的文化影响深远。

它们丰富了中国戏曲的题材和表现手法,传承了中国古代文学的精华,也为后来的文学艺术作品提供了重要的借鉴和启示。

清代戏剧概述3清代雅部和花部1清代戏剧概述3——清史札记之四⼗⼋我楚狂⼈⼆、清代雅部和花部1说到明清戏剧,总绕不开这样⼀对概念,那就是“雅部”和“花部”。

何谓“雅部”?所谓“雅”,是“⾼雅”的意思,也含有“正统”的含义。

雅者,正也。

归结到明清戏剧,雅部只有⼀个成员,那就是昆曲。

昆曲(Kun Opera),原名“昆⼭腔”或简称“昆腔”,是中国古⽼的戏曲声腔、剧种,现⼜被称为“昆剧”。

昆曲是汉族传统戏曲中最古⽼的剧种之⼀,也是中国汉族传统⽂化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的⼀朵“兰花”。

昆曲发源于14世纪中国的苏州昆⼭,后经魏良辅等⼈的改良⽽⾛向全国,⾃明代中叶以来独领中国剧坛近300年。

昆曲被称为百花园中的⼀朵“兰花”。

明代汉族⾳乐以戏曲⾳乐为主。

明代时称南戏为“传奇”。

明以后,杂剧形渐衰落,传奇独主剧坛,兼收杂剧⾳乐,改名“昆曲”。

昆曲发源于600多年前,由昆⼭⼈顾坚草创。

到明代嘉靖年间,杰出的昆曲⾳乐家、改⾰家魏良辅对昆⼭腔进⾏⼤胆改⾰,吸收了当时流⾏的余姚腔、⼷阳腔、海盐腔的特点,形成了新的声腔,⼴受欢迎。

因为这种腔调软糯、细腻,好像江南⼈吃的⽤⽔磨粉做的糯⽶汤团,因此起了个有趣的名字,叫“⽔磨调”,这就是今天的昆曲。

明代万历年间,昆曲出现爆发式发展,涌现了⼤量优秀的剧本,演出也⾮常繁荣。

据记载,当时仅苏州⼀地,昆曲的专业演员就有好⼏千⼈。

那时候,演出的场合也各式各样:家⾥、别墅⾥、草台乡间,甚⾄江南⽔乡的楼船上也能演昆曲。

⼀度还开了风⽓之先,允许⼥眷外出观剧。

不过,为了避免礼数不和,会搭建只允许⼥性进⼊的“⼥台”。

有的⼤型演出中,还出现了“万余⼈齐声呐喊”的盛况,就如同现在的巨星演唱会⼀样。

除了粉墨演出之外,不分年龄、职业、阶层,⼈⼈都可以参与的昆曲清唱更是风靡各地,构成了⼀种蔚为壮观的⽂化现象。

昆⼭腔开始只是民间的清曲、⼩唱,其流布区域,开始只限于苏州⼀带。

到了万历年间,便以苏州为中⼼扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流⼊北京。

清代宫廷戏剧戏本——文化瑰宝的传承与演绎清代宫廷戏剧是中国戏曲艺术的重要流派之一,以独特的风格和形式成为了中国戏曲文化的重要组成部分。

其中,清代宫廷戏剧的戏本更是具有极高的收藏价值和文化历史意义,成为清代宫廷文化瑰宝的代表。

本文从清代宫廷戏剧戏本的特色、历史背景和演绎传承等方面进行探讨。

一、清代宫廷戏剧戏本的特色清代宫廷戏曲,一般以宫廷歌舞、狮子戏、蟠桃会、审刑、行乐等为代表,戏剧形式多样,其中最具代表性的是弱音戏。

弱音戏是一种以细腻、抒情、悲凉、妩媚为特点的戏曲艺术形式。

它的表演方式以唱为主,唱腔柔和悠扬,配以精妙的舞蹈和丰富的音乐,形成了自己独特的艺术风格。

清代宫廷戏剧戏本的要求也有其独特之处。

清代宫廷戏剧注重“外部流传而不失千古永存”,在语言表达和人物刻画方面有一定的规范要求。

同时,戏本在写作中也注重传统文化的包容和融合,对于历史题材、神话传说等元素进行巧妙组合和表现。

二、清代宫廷戏剧戏本的历史背景清代宫廷戏剧戏本在清朝政治系统中有着极高的地位和重要的作用。

清朝皇帝通过宫廷戏剧御制和演出,来赢得民心和维持统治。

同时,也为中国戏曲艺术的传承和发展做出了积极的贡献。

清代宫廷戏剧戏本随着宫廷的演出而得以传承和发展。

其中,乾隆年间的宫廷戏剧创作更是达到了顶峰。

乾隆年间,清代宫廷戏剧戏本得到了很大的发展和丰富。

它不仅在舞台表演、唱腔、音乐、服饰等方面有所改进和完善,而且在文学创作和艺术表现方面也达到了新的高峰。

三、清代宫廷戏剧戏本的演绎传承清代宫廷戏剧戏本具有重要的历史文化价值和演绎传承意义。

如何进行清代宫廷戏剧戏本的演绎传承至关重要。

一方面,需要通过各种手段进行对戏本的保存和整理,另一方面,也需要通过现代戏曲艺术家的创作和演绎,将这种古老的戏曲文化传承下去。

戏曲文化是中国传统文化的重要组成部分,它体现了中国人民对美好生活的向往和追求。

在当下,随着社会进步和文化多元化,戏曲文化也面临着一些挑战和困境。

清代戏剧概述6清代花部清代戏剧概述6——清史札记之四⼗⼋我楚狂⼈⼆、雅部和花部4(⼆)清代花部清李⽃《扬州画舫录·新城北录下》:“ 两淮盐务,例蓄花、雅两部,以备⼤戏。

雅部即昆⼭腔;花部为京腔、秦腔、⼷阳腔、梆⼦腔、罗罗腔、⼆簧调,统谓之乱弹。

”乾隆中期往后,以京剧、秦腔等等为代表的“花部”戏曲逐渐崛起,唱词、剧情通俗易懂,逐渐占领了民间市场,特别是在“四⼤徽班”进京展演后,发展势头更是⼀发不可收拾。

从咸丰⾄光绪年间,京剧不断发展壮⼤,以⾄于宫廷戏曲也换做了京剧,⽽昆班已呈⽇落西⼭之势了。

花部是指昆⼭腔以外的各种传统戏曲剧种,取其花杂之义,故也称乱弹。

它们虽不为⼠⼤夫们所重视,但为下层观众所欢迎,依然在乡村⼭区及⼩城镇流⾏着,并逐步形成了⾃⼰独特的唱腔和剧本体制。

到了清代康熙年间,这些在各地流⾏的地⽅声腔的势⼒便开始发展兴盛,形成了各种地⽅戏曲蓬勃兴起的局⾯。

搬演历史故事,是花部戏的主要内容。

19世纪的中国封建社会,已是暮⾊黄昏。

在中国⼈灵魂深处普遍蕴藏着的对封建统治秩序的反叛⼼理,强烈地体现当时的戏剧中。

⽔浒戏是元明时期就有了的,地⽅戏艺⼈本着⼀股对已处末世的封建统治的挑战精神,将⼀个个逝去的草泽英雄重新举到了台上。

演的虽是宋朝旧事,却紧紧切合着清末时代的脉搏。

《打渔杀家》借⼀个年迈的⽔浒英雄,在压抑、忍让之中不得不⾛向反抗的悲壮⽽苍凉的故事,浓烈地传摹了社会政治意向和时代⽓氛。

⽗⼥在江边诀别的绵绵情意,震撼了⽆数观众的⼼。

除了明显带有反抗⾊彩的⽔浒剧⽬以外,地⽅戏中还有⼤量的三国戏,隋唐戏,杨家将戏,呼家将戏。

在三国戏⾥有波诡云谲的政治⽃争,有超凡绝伦的军事谋略;在杨家将戏⾥有忠勇与奸佞的⽐照,有孤单孀妇与驰骋沙场的呼应……。

尽管这些戏也多关及朝廷,但它们⼤半是从民间⼼理逻辑出发,表达着⾃⼰对历史的理解和揣想。

清地⽅戏还把戏剧的触⾓伸到普通⼈的平凡⽣活之中,展⽰他们的平淡和不平淡的喜怒误⽤乐。

清代戏剧概述31清代戏剧的影响之理论影响清代戏剧概述31——清史札记之四⼗⼋我楚狂⼈六、清代戏剧的影响清代戏剧对后世的影响是巨⼤的,我想从下⾯的⼏个⽅⾯来说⼀说⾃⼰的看法。

抛砖引⽟⽽已。

1.清代戏剧理论的形成和对后世的影响近些年,学术界似乎形成了这样的共识:中国的戏剧理论在明代开始形成,到清代逐步完善。

⽽这种完善,⼜似乎受到清代考据学的影响。

⽽中国古典戏剧理论的真正奠基⼈则是清代初期的李渔。

被后⼈称为“⼋⼤奇书之⾸”的《闲情偶寄》被戏剧理论学者认为是中国戏剧理论的第⼀部巨著。

有学者以为:中国古代关于戏曲艺术的,主要包括戏曲艺术原理、戏曲⽂学创作论、戏曲舞台艺术论、戏曲⾳律论、戏曲史论等;涉及的领域很⼴,包括戏曲社会学、戏曲⼼理学、戏曲美学、戏曲形态学、戏曲⽂献学、戏曲教育学等等。

⼜说:中国古代关于戏曲艺术的理论,主要包括戏曲艺术原理、戏曲⽂学创作论、戏曲舞台艺术论、戏曲⾳律论、戏曲史论等;涉及的领域很⼴,包括戏曲社会学、戏曲⼼理学、戏曲美学、戏曲形态学、戏曲⽂献学、戏曲教育学等等。

我认为,这种说法实际上是沿袭西⽅理论研究的惯性思维。

中国古典理论是不习惯于搞“系统化”的,往往是灵感式的灵光⼀现,或者是“偈⼦”式的⽂字谜语。

如李渔这样的《闲情偶寄》已经算是⾮常“系统化”的了。

我们可以从《闲情偶寄》相关部分的⽬录略知⼀⼆:词曲部:结构第⼀、词采第⼆、⾳律第三、宾⽩第四、科诨第五、格局第六。

演习部:选剧第⼀、变调第⼆、授曲第三、教⽩第四、脱套第五。

“词曲部”更多着眼于剧本创作,“演习部”更多着眼于舞台表演。

但是与上⽂所谓这个论那个论的差距还是很⼤的。

我以为,中国的理论⼯作者不能⽼跟着西⽅⼈的屁股后⾯转。

李渔之后,很多戏剧家都有⾃⼰关于戏剧的思考记录下来,但是成规模的著作不太看见。

之歌现象,直⾄清末王国维的出现,才有了“总其成”的成果。

王国维从1908年辑《曲录》起到1913年撰成《宋元戏曲史》,披沥五载,筚路蓝缕,完成了其戏曲理论的建构。

清朝的宫廷戏剧与表演清朝是中国封建王朝的最后一个朝代,其期间的宫廷文化繁荣发展,其中最重要的一部分就是宫廷戏剧与表演。

作为皇帝与皇室贵族的娱乐方式,清朝的宫廷戏剧在艺术表现形式、剧本选材和演出规模等方面都有着独特的特点。

一、艺术表现形式在清朝,宫廷戏剧的艺术表现形式主要包括京剧、雍剧和霸剧。

京剧是清朝宫廷最重要的戏曲形式,其以嗓音、表演、舞蹈和化妆等元素为基础,融合了南北戏曲的特色,形成了独特的艺术风格。

京剧不仅要求演员的演技精湛,还注重服饰、道具和舞台布置等方面的精细,以展现宫廷壮丽的氛围。

雍剧是清朝早期的一种宫廷戏剧形式,以清朝雍正皇帝命名。

雍剧的演出形式和京剧有相似之处,但更加注重音乐和舞蹈的表现形式,以及演员的形体动作的美感。

霸剧则是清朝后期独有的宫廷戏剧形式,主要在光绪年间兴盛一时。

霸剧以唱腔表现为主,注重声乐技巧和唱腔的音乐感染力,常常表演一些悲剧、爱情或历史故事。

总的来说,清朝的宫廷戏剧以其独特的艺术形式和表现手法,让观众能够感受到皇室贵族的威严气息和壮丽氛围。

二、剧本选材在剧本的选材上,清朝的宫廷戏剧主要以历史和传说题材为主。

其中,历史剧以清代历史和明清交替的历史事件为背景,凸显了清朝宫廷的崇高与辉煌。

清朝的皇帝和皇后常常是历史剧的主要角色,通过历史剧的表演,皇室贵族能够重温先祖的功业,并加强自身的合法性和追求永续性。

此外,宫廷戏剧还选材于传说故事,如《白蛇传》、《牡丹亭》等,这些故事常常涉及爱情和人性的冲突,以及对于美好生活的追求,可以满足皇室贵族对于情感世界的追求并引起对于人性的思考。

综上所述,清朝的宫廷戏剧在剧本的选材上注重展现皇室的崇高地位以及对于美好生活的向往,同时也通过历史剧和传说故事来传承和弘扬中华文化。

三、演出规模清朝的宫廷戏剧不仅在艺术表现形式和剧本选材上有独特之处,其演出规模也是庞大而盛大的。

在皇帝生日和重大节日等场合,宫廷会举行盛大的演出活动,通过剧目数量的增加和演员阵容的扩大来加大演出的规模。

论清初戏剧中的乐人形象——以《长生殿》《桃花扇》为例清代戏剧是中国戏剧发展的一个高峰期,其中《长生殿》《桃花扇》是两部代表作品。

乐人是戏剧中不可或缺的角色之一,伴奏着演员的表演,同时也承载着音乐文化的传承。

本文将以《长生殿》和《桃花扇》中的乐人形象为例,探讨清初戏剧中乐人的角色和作用。

一、乐人在戏剧中的概述二、《长生殿》中乐人形象的分析1. 乐人的身份和职责2. 乐人与主人公的关系3. 乐人的影响力和地位三、《桃花扇》中乐人形象的分析1. 乐人的角色与职责2. 乐人与主人公的互动关系3. 乐人与时代背景的关系四、清初戏剧中乐人的平面样式1. 乐人服饰的特点2. 乐人动作的形态3. 乐器的选择和演奏方式五、清初戏剧中乐人的表演技巧1. 声音的运用2. 节奏的掌握3. 灯光和舞台效果的运用六、清初戏剧中乐人的文化背景1. 乐器文化的传承2. 戏曲音乐的演变3. 乐人在宫廷文化中的地位七、乐人形象对清初戏剧的影响1. 乐人的表现方式对戏剧的整体效果有何影响2. 乐人在戏剧中所传递的价值观念3. 乐人在戏剧中的文化意义八、现代戏剧中乐人形象的转化1. 乐人形象的表现形式和样式的变化2. 乐人的角色和功能的变化3. 现代社会中乐人所承担的文化传承的角色九、结语通过对《长生殿》和《桃花扇》中乐人形象的分析,我们可以看出清初戏剧中乐人在戏剧中扮演的重要角色和他们对整个戏剧文化的影响。

并且,乐人文化作为中国传统文化的一部分,对于当代戏剧也有着重要的借鉴意义。

1. 乐人在戏剧中的概述这一部分应当简要介绍乐人在中国传统戏曲中的地位和作用,包括乐人的历史背景、职责和地位。

2. 《长生殿》中乐人形象的分析针对《长生殿》中乐人的角色和作用,分析乐人的身份、职责、与主人公的关系,以及乐人的影响力和地位,举例说明乐人在该剧中的表现方式和意义。

这部分应当具体分析剧中乐人扮演了什么角色,以及乐人通过音乐为情感和故事情节传达了什么信息。

四大古典戏剧答案是:《西厢记》、《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》等四大古典戏曲。

四大古典戏剧,也称“四大古典戏曲”。

即王实甫的《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、孔尚任的《桃花扇》和洪昇的《长生殿》。

《长生殿》和《桃花扇》是清代戏曲发展上的两个高峰,在中国戏曲中也同样具有很高的地位,与《西厢记》和《牡丹亭》并称为我国四大古典名剧,一直深得广大人民喜欢。

一、《西厢记》:实现有情人的爱之梦。

王实甫的生卒年月及生平事迹,均不可考。

但他为我们留下一部不朽的杰作《西厢记》。

《西厢记》的故事出自唐代元稹(779-831)的小说《莺莺传》。

小说叙述书生张生游学蒲州,与寄居普救寺的崔相国之女莺莺相恋,后入京赴试,将她遗弃。

王实甫改写了这个始乱终弃的悲剧,让张生与莺莺相互爱慕,为争取爱情自由,在婢女红娘的热情帮助下,共同向崔老夫人进行斗争,最后相偕出走。

剧中对青年男女幽会、私奔行为的大胆描绘,以及剧终时愿“天下有情人终成了眷属”的祝福,都明确宣告了自主婚姻的合法性,尽管它仍属于才子佳人式的一见钟情。

在封建正统观念看来,一见钟情的本身,也是十足的叛逆。

颇具说服力的团圆结局,成为中国戏曲的常用模式。

它体现了中国人热爱生活,追求理想的精神气质,对民族的文化心理构成,有着重要意义。

戏剧性与抒情性的完美结合,使《西厢记》成为一部文学价值很高的作品,被视是古代剧的一个范本。

在诗情画意的氛围中,矛盾起伏跌宕。

张生的热烈执著、莺莺的含蓄蕴藉,红娘的锋利俏皮,都写得活灵活现。

尤其是作者怀着民主思想刻划的红娘,以自已的聪明机智、泼辣爽朗,不但为莺莺张生穿针引线,传书递简,而且在私情败露的紧要关头,不畏家法挺身而出,维护着他们的爱情。

所以红娘这个晶莹亮丽的形象,在后世成了热心撮合男女恋爱婚姻者的共名。

二、《牡丹亭》:是汤显祖的代表作。

剧情是:福建南安太守杜宝的女儿杜丽娘到花园游玩,梦中与书生柳梦梅幽会。

梦醒后她为相思所苦,伤情而死。

三年后,柳梦梅去临安应试,经过杜丽娘的墓地,拾得她的自画像,和杜丽娘的鬼魂相会,并掘墓开棺,使杜丽娘起死回生,二人结为夫妇。

清代戏剧的艺术特点

清代戏剧的艺术特点主要包括以下几个方面:

1.综合性:清代戏剧是一种综合性艺术形式,它将音乐、舞蹈、表演、戏剧等多种艺术元素融合在一起,呈现出丰富多彩的艺术效果。

2.虚拟性:清代戏剧的表演具有虚拟性,演员通过程式化的表演方式,以虚拟的动作、表情和语言来表现情节和人物形象,给人以真切的感受。

3.地方性:清代戏剧具有鲜明的地域特色,不同地区的戏剧风格各异,如京剧、评剧、粤剧、川剧等,这些戏剧形式都具有浓郁的地方色彩。

4.写意性:清代戏剧的表演注重写意,演员通过细腻的表演方式,表现人物情感和内心世界,让观众在感官上得到强烈的震撼和共鸣。

5.叙事性:清代戏剧的情节安排紧凑,剧情发展合理,通过叙事的方式将故事情节展现出来,使观众在欣赏艺术的同时,也能够了解故事情节的发展。

总之,清代戏剧的艺术特点十分丰富多样,这些特点相互交织、融合,形成了独具特色的艺术风格,为后人所传颂。

第八章清代戏剧

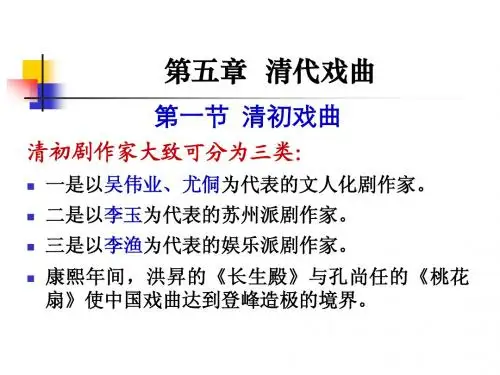

清代戏剧的声腔剧种基本上承续明代,传统的雅部声腔逐渐由盛而衰,而代表各地方剧种的花部诸声腔却日益兴旺,昆剧在清初成为最大的剧种,到十九世纪前期分化,地方戏迅速成长。

戏剧作家作品十分可观,但艺术质量每况愈下,乾隆后戏剧艺术出现雅与俗两极分化倾向。

明初戏剧创作有三种流派:以李玉为代表的苏州派,以吴伟业、尤侗为代表的文人派,以李渔为代表的形式派。

继三派之后代表清代戏剧最高成就,并代表清初感伤审美思潮重要实绩的,是被称为南洪北孔的历史剧作家洪升的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》。

苏州派:以李玉为代表明末清初活动在苏州一带的重要戏剧流派,在身份上都是出身社会中下层与科举无缘;以毕生精力从事戏剧创作的作家;题材内容上关注现实,写政治剧和时事剧;在作品形式上以生动曲折的情节排场、工巧和谐的宫调曲牌而形成适合场上搬演。

李玉最为著名的是号称一人永占的《一笠庵四种曲》,包括《一捧雪、人兽关、永团圆、占花魁》和与人合撰的政治时事剧《清忠谱》。

朱素臣《十五贯》,又名双熊梦,据宋代话本小说错斩崔宁和醒世恒言改编。

李渔戏剧理论:见于《闲情偶寄》,词曲部专论戏曲创作,演习部专论戏曲表演,对戏剧创作和表演都提出了很有见地的主张,他认为戏剧艺术是填词之设、专为登场,把是否适合场上演出作为戏剧创作的出发点;他提出结构第一、词采第二、音律第三、宾白第四、科诨第五、格局第六的创作原则,他所说的结构是指全剧的构思布局,把这个戏剧自身关键问题放在首位,表明他对前人曲论注重音律文辞偏向进行了重大修正。

对于如何搞好剧本的构思布局,在词曲部第一部分,他提出要立主脑—突出主要人物和中心事件,脱窠臼—题材内容要追求新奇、摆脱俗套,密钱线—情节紧密、前后照应;

在剧本语言方面,他注意将适应场上演出作为首要任务,他提出贵浅显—曲词要通俗浅近,重机趣—要有情致和风趣,戒浮泛—防止平庸、一般化,忌填塞—要少用古人古事和古书中现成的句子;

他还具体论述了填写曲词在声韵、宾白、科诨方面的要求,又谈到昆剧如何培养演员和进行演出,并涉及到导演艺术,他的戏剧理论相当精辟地揭示了戏剧艺术的内部规律,是中国古代戏曲理论系统化的标志。

李渔强调剧本创作要适用场上演出的目的是为了突出戏曲为市民阶层服务的娱乐消遣功能,剧本充满了喜剧色彩。

(《比目鱼》采用戏中套戏的情节,《奈何天》变生旦团圆为丑旦团圆)清代中期戏剧衰落:(1)戏曲内容被强调风化的道德说教宠罩,很多戏曲专以宣扬忠孝节烈为目的;(2)戏曲艺术本身规律被忽视,很多戏曲作家以写作诗文的思维方式和表现手法来进行戏曲创作;(3)以剧本创作为主体的戏剧活动被搬演前代剧目的舞台演出活动取代,戏曲表演的地位超过了戏曲创作的地位;(4)花部各地方戏的蓬勃兴起在很大程度上占据了戏

曲市场,使戏曲文学创作很快走向衰落。

(代表人物:唐英、方成培、蒋士铨、杨潮观,蒋士铨《冬青树》写文天祥、谢枋得忠义殉国故事,将诗歌意境运用于戏曲意境,以白居易《琵琶行》为题材的《四弦秋-秋梦》一出,具有感伤色彩的诗词名句融入唱词中)

第九章《长生殿》

洪升剧本只留传奇《长生殿》和《四婵娟》,白居易《长恨歌》、陈鸿《长恨歌传》开启了李杨爱情故事的文学创作先河。

《长生殿》通过李杨二人乐极生悲的故事,总结福祸互倚的人生哲理以垂诫来世,让李杨二人在历尽劫难、遍尝悲欢离合的人生况味后大彻大悟。

(从爱情角度热情地歌颂和赞美了李杨生死不渝之恋,从政治和社会的角度对其沉湎情欲而造成国家危难提出责难)

试述《长生殿》的艺术成就

洪昇的《长生殿》在艺术上的处理与情缘虚幻主题的表达完美地融为一体,使该剧在艺术上达到了戏曲史上一座高峰,从而赢得了“千百来曲中巨擎”的美誉。

(1)对创作素材的剪裁和提炼:作者根据自己表达情缘虚幻的主题需要,对各种材料进行了大胆的剪裁和提炼,来表现主题,塑造人物。

如历史传说中有关杨玉环有过许多淫乱的描写,洪昇为了从证明表达对李杨爱情的肯定,把她写成一个忠贞专一的情痴。

(2)宏伟严密的结构艺术:为了表现情缘虚幻的主题,作者在剧本结构方面颇具匠心,为了用爱情与政治的矛盾来说明人生的虚幻,作者有意设计了爱情和政治两条线索,其中李杨爱情线索为主线,国家政治命运为副线。

又以富有象征意义的道具,即一对金钗和一只钿盒贯穿始终,随着情节和人物命运的变化由合而分。

(3)优美抒情的曲词艺术:曲词优美抒情、流畅细致;作者善于吸收唐诗宋词元曲的语言艺术营养,创造出充满诗意的戏剧语言。