古诗中的音乐描写

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

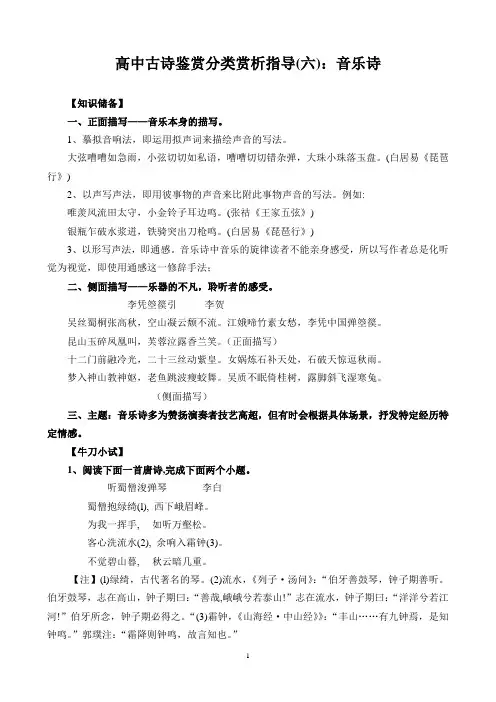

高中古诗鉴赏分类赏析指导(六):音乐诗【知识储备】一、正面描写——音乐本身的描写。

1、摹拟音响法,即运用拟声词来描绘声音的写法。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

(白居易《琵琶行》)2、以声写声法,即用彼事物的声音来比附此事物声音的写法。

例如:唯羡风流田太守,小金铃子耳边鸣。

(张祜《王家五弦》)银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

(白居易《琵琶行》)3、以形写声法,即通感。

音乐诗中音乐的旋律读者不能亲身感受,所以写作者总是化听觉为视觉,即使用通感这一修辞手法;二、侧面描写——乐器的不凡,聆听者的感受。

李凭箜篌引李贺吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

(正面描写)十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

(侧面描写)三、主题:音乐诗多为赞扬演奏者技艺高超,但有时会根据具体场景,抒发特定经历特定情感。

【牛刀小试】1、阅读下面一首唐诗,完成下面两个小题。

听蜀僧浚弹琴李白蜀僧抱绿绮(l), 西下峨眉峰。

为我一挥手, 如听万壑松。

客心洗流水(2), 余响入霜钟(3)。

不觉碧山暮, 秋云暗几重。

【注】(l)绿绮,古代著名的琴。

(2)流水,《列子·汤问》:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

“(3)霜钟,《山海经·中山经》》:“丰山……有九钟焉,是知钟鸣。

”郭璞注:“霜降则钟鸣,故言知也。

”(1)这首诗写听琴,并没有着重写弹奏技巧和琴声,而是把重点放在描写__________ , 从_______面表现音乐的高妙。

(4分)听者(或;作者自己)的惑受上;侧面。

(2)颈联两处使用典故,伯牙与钟子期的故事点明自已也是通晓音律之人,“霜钟”的传说点明物候时令,此外,这两处的用典还有更深层的寓意是_________________。

唐诗中描写音乐的三大名作唐诗中描写音乐的三大名作有“琵琶行”、“长恨歌”、“白雪歌送武判官归京”。

每个人都会被这些古诗所吸引,不过最美的还是那一抹《琵琶行》。

琵琶行唐朝著名的诗人白居易写的《琵琶行》描述了他听到琵琶声后的心理变化,读了以后,我就深深地沉醉在里面,回味无穷。

这首诗通过叙事写景,用人物独白的方式叙写了琵琶女高超的演奏技艺,使诗中主角--琵琶女的形象鲜明突出。

我还清楚地记得:夕阳西下,云霞满天,在皎洁的月光下,琵琶女拨动琴弦,似在向天地倾诉她的衷肠。

凄凉的夜色衬托着悲伤的情调,烘托了音乐的效果。

全诗从白居易的感受写起,一直到叙写琵琶女的高超技艺,构成一幅凄婉的音乐图画。

尤其是“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”两句,成为流传千古的名句。

这首诗是对现实生活的写照。

诗人回顾了自己的经历和遭遇,他原来也是一个意气风发的热血青年,曾为祖国建功立业。

可是一次又一次的贬谪,却让他经受了人间冷暖的考验,所以诗人不再有少年时的朝气蓬勃,也不再幻想什么,只求能保住小命就行。

这种心境从“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”一句中可以看出。

最后四句中,诗人感慨:像我这样贬斥在外的人,即使有幸与朋友重逢,又何必要说那些感伤的话呢?然而,“同是天涯沦落人”的两位主人公之间是有感情基础的,诗人将琵琶女的形象描绘得如此鲜明突出,正是由于她弹奏时技艺精湛的缘故。

再者,诗人所用的语言很富于表现力。

全诗无论是叙事、写景、抒情,都是为了塑造琵琶女这个形象服务的。

虽然其中没有出现“我”字,但读者从字里行间却分明感到,这是作者自身在抒情。

第二、三句中“夕阳西下”的描写,暗示了时间推移,为“千呼万唤始出来”准备了环境;结尾一句中,“犹抱琵琶半遮面”,又以景物描写突出人物的感情活动。

一位擅弹琵琶的美丽女子,在艺术享受中融进自己满腔的激情,尽情尽致地弹奏,直到曲终情竭。

可见,琵琶女的演奏已经达到了出神入化的地步。

这与封建社会中的达官贵人纵情声色、纸醉金迷的生活恰成鲜明的对照。

古诗词中的音乐描写有何特点音乐作为一门艺术形式,是人类文明的重要组成部分,与诗歌相互渗透、相互影响。

在古代中国的文化传统中,音乐描写是诗歌创作中常见的元素之一。

古诗词中的音乐描写以其独特的方式表达了作者对音乐的热爱和对美的追求,具有一些鲜明的特点。

首先,古诗词中的音乐描写富有情感色彩。

古代文人雅士对音乐的热爱常常化作对心灵深处情感的倾诉。

例如,在王之涣的《登鹳雀楼》这首脍炙人口的诗中,虽然没有直接描写音乐,但通过对雁的飞行和鸣叫的描绘,使读者能够感受到深远的情感和壮美的意境。

而在杜甫的《月夜忆舍弟》中,通过对曲笛声音的描摹,表达了作者对逝去亲人的思念之情。

古诗词中的音乐描写常常与情感交融,形成了一种深邃的艺术韵味。

其次,古诗词中的音乐描写注重形象的描绘。

古代诗人往往通过对音乐的声音、乐器的形态以及演奏技巧的描写来表达对音乐的独特感受。

苏轼的《赤壁赋》中,他以“遥听千帆远,目送孤雁低”形象地描绘了音乐的远近和乐曲所带来的情感冲击力。

这种直观的描绘方式使读者能够更加生动地感受到音乐的力量和美感。

古诗词中的音乐描写还强调了韵律与节奏的呼应。

音乐依靠韵律和节奏来表达情感,古诗词也常常通过对音乐中韵律感受的描写来表达对音乐的体验。

在李白的《月下独酌四首》中,他运用了抑扬顿挫的语调,将诗歌与节奏感的音乐完美结合,塑造出豪放激昂的境界。

这样的描写方式使读者能够通过诗歌中的音乐描写感受到旋律的旋转和节奏的起伏。

古诗词中的音乐描写还常常注重对音乐氛围的描绘。

古代文人常常以音乐的场景和环境来营造一种独特的氛围。

比如,在王之涣的《登鹳雀楼》中,通过描绘江河的广阔和鹳雀楼的高耸,使读者能够感受到音乐的庄严和辽阔。

这样的描写方式使人在阅读古诗词时,能够更加身临其境地感受到音乐的美妙和宏大。

综上所述,古诗词中的音乐描写通过丰富的情感色彩、形象的描绘、韵律与节奏的呼应以及对音乐氛围的描绘,展现出独特的艺术魅力。

这些音乐描写不仅丰富了古诗词的艺术表现力,也使古代诗人对音乐的热爱和对美的追求得以表达,成为中国古代文化的宝贵遗产。

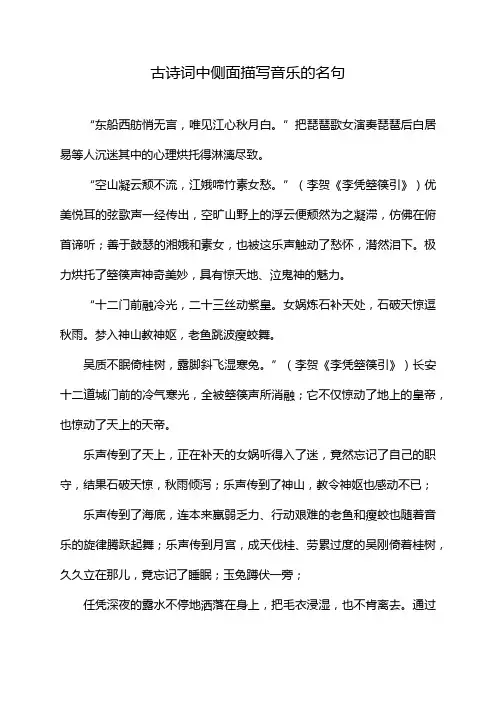

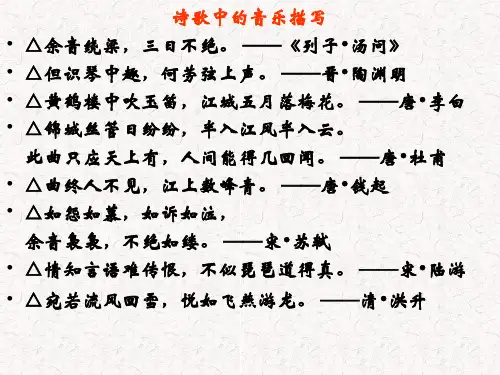

古诗词中侧面描写音乐的名句

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

”把琵琶歌女演奏琵琶后白居易等人沉迷其中的心理烘托得淋漓尽致。

“空山凝云颓不流,江娥啼竹素女愁。

”(李贺《李凭箜篌引》)优美悦耳的弦歌声一经传出,空旷山野上的浮云便颓然为之凝滞,仿佛在俯首谛听;善于鼓瑟的湘娥和素女,也被这乐声触动了愁怀,潸然泪下。

极力烘托了箜篌声神奇美妙,具有惊天地、泣鬼神的魅力。

“十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

”(李贺《李凭箜篌引》)长安十二道城门前的冷气寒光,全被箜篌声所消融;它不仅惊动了地上的皇帝,也惊动了天上的天帝。

乐声传到了天上,正在补天的女娲听得入了迷,竟然忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻;乐声传到了神山,教令神妪也感动不已;

乐声传到了海底,连本来羸弱乏力、行动艰难的老鱼和瘦蛟也随着音乐的旋律腾跃起舞;乐声传到月宫,成天伐桂、劳累过度的吴刚倚着桂树,久久立在那儿,竟忘记了睡眠;玉兔蹲伏一旁;

任凭深夜的露水不停地洒落在身上,把毛衣浸湿,也不肯离去。

通过

这些神奇的想象,把李凭弹奏箜篌的技艺烘托到了一个无以复加的高度。

有关于描写音乐的古诗词有哪些有关于描写音乐的古诗词有哪些1.临江仙秦观千里潇湘挼蓝浦,兰桡昔日曾经。

月亮风定露华清。

微波澄不动,冷浸一天星。

独倚危樯情悄,遥闻妃瑟泠泠。

新声含尽古今情。

曲终人不见,江上数峰青。

2.李凭箜篌引李贺吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

3.法曲-美列圣,正华声也白居易法曲法曲歌大定,积德重熙有馀庆。

永徽之人舞而咏,法曲法曲舞霓裳。

政和世理音洋洋,开元之人乐且康。

法曲法曲歌堂堂,堂堂之庆垂无疆。

中宗肃宗复鸿业,唐祚中兴万万叶。

法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。

以乱干和天宝末,明年胡尘犯宫阙。

乃知法曲本华风,苟能审音与政通。

一从胡曲相参错,不辨兴衰与哀乐。

愿求牙旷正华音,不令夷夏相交侵。

4.玉声如乐刘轲玉叩能旋止,人言与乐并。

繁音忽已阕,雅韵诎然清。

佩想停仙步,泉疑咽夜声。

曲终无异听,响极有馀情。

特达知难拟,玲珑岂易名。

昆山如可得,一片伫为荣。

5.杨柳枝词刘禹锡塞上梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。

请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。

6.嵩岳闻笙刘希夷月出嵩山东,月明山益空。

山人爱清景,散发卧秋风。

风止夜何清,独夜草虫鸣。

仙人不可见,乘月近吹笙。

绛唇吸灵气,玉指调真声。

真声是何曲,三山鸾鹤情。

昔去落尘俗,愿言闻此曲。

今来卧嵩岑,何幸承幽音。

神仙乐吾事,笙歌铭夙心。

7.春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情!8.赠花卿杜甫锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻。

9.册上公太常奏雅乐无名氏司乐陈金石,逶迤引上公。

奏音人语绝,清韵佩声通。

应律烟云改,来仪鸟兽同。

得贤因举颂,修礼便观风。

圣寿三称内,天欢九奏中。

寂寥高曲尽,犹自满宸聪。

10.琵琶行白居易浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋索索。

古诗中的音乐表现与意象描写古代的诗歌是中国文化的瑰宝之一,不仅富有韵律和美感,还展现了古人对于自然、人情和生活的感悟。

音乐作为一种艺术形式,与诗歌有着紧密的关系。

在古代的诗歌中,我们可以看到丰富多样的音乐表现和意象描写,这些描绘了古人对于音乐的热爱和对美的追求。

本文将从不同角度探讨古诗中的音乐表现和意象描写,带领读者感受古代音乐的魅力。

1. 古人对音乐的热爱古代的人们非常热爱音乐,他们认为音乐可以陶冶情操,舒缓心灵。

古人使用了丰富的词汇来表达他们对音乐的热爱和喜悦之情。

比如《声声慢·寻寻觅觅》中的“微情暗结,千万缕,消他人几许?”通过诗句中的“微情暗结”与“消他人几许”,形象地表达了古人被音乐的魅力所吸引的情景。

2. 音乐的节奏与律动音乐有着独特的节奏与律动,这种特性在古诗中得到了充分的表现。

比如《离骚》中的“魂销肠断若摧敝”。

这一句描写了作者内心的痛苦和激动,正如一首动人的乐曲,让人难以自持。

这样的意象描写使读者能够感受到音乐的节奏和律动,增强了诗歌的艺术效果。

3. 音乐的高低起伏音乐作品常常有着高低起伏的曲调,古诗中也可以看到对这一音乐元素的描绘。

比如《赋得古原草送别》中的“落叶聚还散,寒鸦栖复惊”。

这一句诗形象地描绘了自然界的起伏变化,正像一曲婉转动人的音乐,给人以深深的吸引力。

4. 音乐中的情感传递音乐是一种情感的表达方式,古诗中也常常通过音乐来传递情感。

比如《离骚》中的“青青子衿,悠悠我心”,描绘了思念之情。

这样的描写使读者产生共鸣,让他们能够体会到作者内心世界的涟漪,仿佛已经置身其中。

5. 音乐带来的愉悦古代的人们认为,音乐可以带来愉悦和放松。

比如《怀江南·三月雨霏霏》中的“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

”这一句描绘了星空中的牵牛星和河汉女,给人以宁静和愉悦的感觉,就像是一首悠扬的音乐在耳畔回响。

6. 音乐中的和谐美音乐是一种完美的艺术形式,古代的人们也追求音乐中的和谐美。

浅谈古诗文中的音乐描写音乐的魅力在于旋律,可是,旋律无影无形,看不见,摸不着,比之其他事物更难描写。

在唐宋作品中,有一部分描写音乐的诗词比较有名,写法独特,各有千秋,作品以声、形、效果的多角度描写,让我们感受到音乐的美妙。

运用比喻,对声音的特征进行描绘和渲染,可以把陌生的旋律变为熟悉的声音,把抽象的声音具体化、形象化。

比如李白的《听蜀僧弹琴》“为我一挥手,如听万壑松。

”这一句正面描写蜀僧弹琴。

“挥手”是弹琴的动作。

用千山万壑中的阵阵松涛比喻琴声,写出了琴声的清越宏远,铿锵有力。

又比如白居易的《琵琶行》“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拢当心画,四弦一声如裂帛。

”从“大弦嘈嘈如急雨”到“四弦一声如裂帛”共十四句,用急雨声、私语声、珠落玉盘声、莺语声、幽咽泉声、银瓶破裂声、刀枪相击声、裂帛声来比琵琶声,写它由快速到缓慢、到细弱、到无声,到突然而起的疾风暴雨,再到最后一划,戛然而止。

诗人在这里用了一系列的生动比喻,使比较抽象的音乐形象一下子变得形象生动。

它使听者时而悲凄、时而舒缓、时而心旷神怡、时而又惊魂动魄。

贴切的运用比喻,以声喻声,其声跃然纸上,使人闻其声,临其境。

通感就是把不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,“以感觉写感觉”。

“通感”将将无形之声化为可见之物,让读者“眼见”其声,历历在目。

在通感中,颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎也有了重量。

比如李贺的《李凭箜篌引》“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

”这两句正面写乐声,而又各具特色。

“昆山玉碎凤凰叫”,以声写声。

那箜篌,时而众弦齐鸣,嘈嘈杂杂,仿佛玉碎山崩,令人不遑分辨;时而又一弦独响,宛如凤凰鸣叫,声振林木,响遏行云。

“玉碎”状其声之清脆悦耳;“凤叫”,状其声之和缓悠扬。

形容音乐美妙的诗句

一、此曲只应天上有,人间能有几回闻?出处:《赠花卿》唐·杜甫翻译:如此美妙音乐,只应神仙享用,世间的平民百姓,一生能听几回?二、谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

出处:《春夜洛城闻笛》唐·李白翻译:是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声,随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

三、吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

出处:《李凭箜篌引》唐代·李贺翻译:在深秋的夜晚,弹奏起吴丝蜀桐制成的箜篌。

听到美妙的乐声,白云凝聚起来不再飘游。

四、为我一挥手,如听万壑松。

出处:《听蜀僧濬弹琴》唐·李白翻译:他为我挥手弹奏了名曲,我仿佛听到万壑松涛风。

五、泠泠七弦遍,万木澄幽阴。

出处:《江上琴兴》唐·常建翻译:泠泠的调完了七根琴弦,周边的森林越发的幽静阴凉。

描写歌声好听的古诗词

(一)

1、此曲只应天上有,人间能得几回闻。

2、大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

3、空中几处闻清响,欲绕行云不遣飞。

4、唱到竹枝声咽处,寒猿闇鸟一时啼。

5、一声河满子,双泪落君前。

6、唱得红梅字字香,柳枝桃叶尽深藏。

7、空中几处闻清响,欲绕行云不遣飞。

8、唱尽新词欢不见,红霞映树鹧鸪鸣。

9、歌韵巧共泉声,间杂琮琤玉。

10、今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

11、含羞敛态劝君住,更奏新声刮骨盐。

(二)

《赠花卿》中的“此曲只应天上有,人间能得几回闻。

”

表达了作者对美妙音乐的惊叹,认为这样的音乐只应天上才有,人间难得几回听到,形容音乐的美妙非凡。

《省试湘灵鼓瑟》中钱起的诗句“冯夷空自舞,楚客不堪听。

”以及“苍梧来怨慕,白芷动芳馨。

”

通过拟人和自然景物的描绘,传达了音乐的美妙和感动。

《长恨歌》中白居易的“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。

”

形容了音乐的力量能够惊动天地,展现了音乐的震撼和美感。

《春夜洛城闻笛》中李白的“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?”

通过描绘夜晚春风吹动下,笛声悠扬,引发人们的故园之情,展现了音乐的情感传递作用。

《听颖师弹琴》中韩愈的“昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

”等句,通过比喻和形象的描绘,展现了音乐的情感变化和力量。

描写⾳乐的古诗: 1、船夜援琴 作者:⽩居易 鸟栖鱼不动,⽉照夜江深。

⾝外都⽆事,⾈中只有琴。

七弦为益友,两⽿是知⾳。

⼼静即声淡,其间⽆古今。

2、夜琴 作者:⽩居易 蜀桐⽊性实,楚丝⾳韵清。

调慢弹且缓,夜深⼗数声。

⼊⽿澹⽆味,惬⼼潜有情。

⾃弄还⾃罢,亦不要⼈听。

3、⽉夜听卢⼦顺弹琴 作者:李⽩ 闲坐夜明⽉,幽⼈弹素琴。

忽闻悲风调,宛若寒松吟。

⽩雪乱纤⼿,绿⽔清虚⼼。

钟期久已没,世上⽆知⾳。

4、⼭夜调琴 作者:王绩 促轸乘明⽉,抽弦对⽩云。

从来⼭⽔韵,不使俗⼈闻。

5、听颖师弹琴 作者:韩愈 昵昵⼉⼥语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇⼠赴敌场。

浮云柳絮⽆根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啾百鸟群,忽见孤凤皇。

跻攀分⼨不可上,失势⼀落千丈强。

嗟余有两⽿,未省听丝篁。

⾃闻颖师弹,起坐在⼀旁。

推⼿遽⽌之,湿⾐泪滂滂。

颖乎尔诚能,⽆以冰炭置我肠! 6、张⼭⼈弹琴 作者:常建 君去芳草绿,西峰弹⽟琴。

岂惟丘中赏,兼得清烦襟。

朝从⼭⼝还,出岭闻清⾳。

了然云霞⽓,照见天地⼼。

⽞鹤下澄空,翩翩舞松林。

改弦扣商声,⼜听飞龙吟。

稍觉此⾝妄,渐知仙事深。

其将炼⾦⿍,永矣投吾簪。

7、匣中琴 作者:于邺 世⼈⽆正⼼,⾍⽹匣中琴。

何以经时废,⾮为娱⽿⾳。

独令⾼韵在,谁感隙尘深。

应是南风曲,声声不合今。

8、弹琴⾕ 作者:顾况 ⾕中谁弹琴,琴响⾕冥寂。

因君扣商调,草⾍惊暗壁。

春夜洛城闻笛[作者] 李白[朝代] 唐谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

伯牙绝弦[作者] 佚名[朝代] 未知伯牙鼓琴,锺子期听之。

方鼓琴而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。

”少选之间而志在流水,锺子期又曰:“善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水。

”锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

李凭箜篌引[作者] 李贺[朝代] 唐吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜...琴歌[作者] 李颀[朝代] 唐主人有酒欢今夕,请奏鸣琴广陵客。

月照城头乌半飞,霜凄万树风入衣。

铜炉华烛烛增辉,初弹渌水后楚妃。

一声已动物皆静,四座无言星欲稀。

清淮奉使千馀里,敢告云山从此始。

听蜀僧濬弹琴[作者] 李白[朝代] 唐蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

听弹琴[作者] 刘长卿[朝代] 唐泠泠七弦上,静听松风寒。

古调虽自爱,今人多不弹。

琵琶行[作者] 牛殳[朝代] 唐何人劚得一片木,三尺春冰五音足。

一弹决破真珠囊,迸落金盘声断续。

飘飘飖飖寒丁丁,虫豸出蛰神鬼惊。

秋鸿叫侣代云黑,猩猩夜啼蛮月明。

潏潏汩汩声不定,胡雏学汉语未正。

若似长安月蚀时,满城敲鼓声噒噒。

青山飞起不压物,野水流...听筝[作者] 李端[朝代] 唐鸣筝金粟柱,素手玉房前。

欲得周郎顾,时时误拂弦。

木兰花·晓妆初了明肌雪[作者] 李煜[朝代] 五代晓妆初了明肌雪,春殿嫔娥鱼贯列。

笙箫吹断水云间,重按霓裳歌遍彻。

临春谁更飘香屑?醉拍阑干情味切。

归时休放烛光红,待踏马蹄清夜月。

省试湘灵鼓瑟[作者] 钱起[朝代] 唐善鼓云和瑟,常闻帝子灵。

冯夷空自舞,楚客不堪听。

苦调凄金石,清音入杳冥。

《列子》载:伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!’志在流水,钟子期曰:‘善哉,洋洋若江河!’伯牙所念,钟子期必得之。

伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。

初为‘霖雨’之操,更造‘崩山’之音。

曲每奏,钟子期辄穷其趣。

伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听夫!志想象犹吾心也。

吾于何逃哉?”成语“高山流水”,比喻知己或知音,也比喻音乐优美。

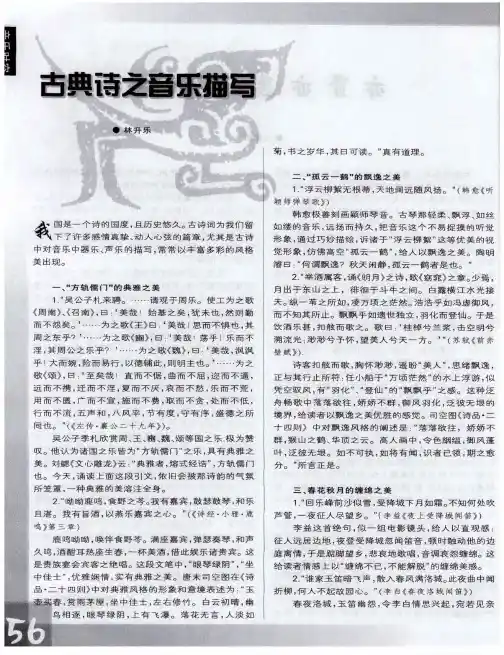

古诗中的音乐描写诗歌的发展经历了从口头创作到书面创作的过程。

最初的诗歌是在口头上传唱的,到后来的唐诗宋词元曲都与音乐密不可分。

“诗歌”本身就是“诗”与“歌”的结合体。

好的诗歌往往以其铿锵的节奏、优美的韵律给人音韵和谐的美感。

而描写音乐的诗歌更是诗中有乐、乐中有诗,两者交融,令人如闻其声、如临其境。

随手翻看几首描写音乐的古诗,发现这些作品在描写音乐时常常采用以下几种手法。

以声喻声。

这是最常见的描写手法,姑且叫“拟声法”吧。

就是用我们生活中一些常听到的声音来具体形象地比喻音乐声。

白居易的《琵琶行》堪称描写音乐的经典之作,其中作者大量运用了以声喻声的手法来描写琵琶声的复杂多变。

如“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘……银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

”这里作者妙笔描绘琴声如“急雨”般沉重舒长,如“私语”般细促轻幽,如珠落玉盘似的圆润悦耳,如“莺语”般婉转流畅,如“银瓶乍破”“刀枪鸣”似的铿锵雄壮,如“裂帛”般强烈清脆。

试想一下,如果没有这些丰富多彩的比喻句,诗歌怎会给我们带来如此摇曳多姿的美感。

再如李白的《听蜀僧浚弹琴》中的“为我一挥手,如听万壑松”,诗人以“一”与“万”对比,写出了蜀僧起始演奏的一刹那就带来了巨大浑厚的声响。

小小一支琴,仅凭指弹,却有如万壑松鸣,涛声澎湃,不能不令人惊叹蜀僧演奏技艺的高超。

后来的欧阳修在他的《秋声赋》里也运用了不少以声喻声的句子:“初淅沥以萧飒,忽奔腾而砰湃,如波涛夜惊,风雨骤至。

其触于物也,枞枞铮铮,金铁皆鸣,又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。

”以形喻声。

人的各种感觉之间是互通的,听觉的声音可以转化为视觉的形象,甚至是嗅觉的气味等等,我们称之为“通感”。

古诗中常常用视觉所见的形体去比喻听觉所闻的声音,通过由声到形的联想,使音乐声更具有质感,这样能把音乐的特点更准确更生动地表现出来。

韩愈在《听颖师弹琴》一诗中有“浮云柳絮无根蒂,天地阔远随风扬”的诗句。

“浮云柳絮”本不发声,似乎与音乐无关,但它们“无根蒂”、“随风扬”,在广阔的天地间自由飞扬,诗人取这一形态特点,比喻琴声的自由奔放。

诗中还用“跻攀分寸不可上,失势一落千丈强”的诗句来形容音乐声陡然由高到低的急剧变化。

“分寸”“千丈”这些距离长度,也属于视觉范围之内,本与听觉无关。

但诗人却用来比喻声音的变化,我们也似乎随着声音攀登到了高峰,突然又随着声音落下千丈深涧。

这样就把抑扬顿挫的琴声有形化了,把听觉与视觉沟通,使读者浮想联翩,大有身临其境之感。

中唐诗人张祜有一首写音乐的绝句《听简上人吹芦管》:“细芦僧管夜沉沉,越鸟巴猿寄恨吟。

吹到耳边声尽处,一条丝断碧云心。

”那隐隐哀伤的芦管声远远地传来,传到耳边,已越来越细,终于消失,仿佛是“一条丝断”了,诗人的“碧云心”也彻底地抛弃了。

这里把声音由细微到消失的听觉感受,比喻为可以看见的“一条丝断”,显得新颖别致。

这种化无形为有形的手法不由得使我们想起刘鹗的小说《老残游记》中写明湖居听书的情景。

先写黑妞的演唱“如新莺出谷,乳燕归巢”,后写王小玉:“唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。

那知他于那极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。

恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象……”(对音乐描写的一段美文,摘自《老残游记》正在热闹哄哄的时节,只见那后台里,又出来了一位姑娘,年纪约十八九岁,装束与前一个毫无分别,瓜子脸儿,白净面皮,相貌不过中人以上之姿,只觉得秀而不媚,清而不寒,半低着头出来,立在半桌后面,把梨花简了当了几声,煞是奇怪:只是两片顽铁,到他手里,便有了五音十二律以的。

又将鼓捶子轻轻的点了两下,方抬起头来,向台下一盼。

那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银,左右一顾一看,连那坐在远远墙角子里的人,都觉得王小玉看见我了;那坐得近的,更不必说。

就这一眼,满园子里便鸦雀无声,比皇帝出来还要静悄得多呢,连一根针跌在地下都听得见响!王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。

声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴;三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。

唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。

那知他于那极高的地方,尚能回环转折。

几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。

恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与大通;及至翻到做来峰顶,才见扇子崖更在做来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。

那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百析的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。

顷刻之间,周匝数遍。

从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。

满园子的人都屏气凝神,不敢少动。

约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。

这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。

这一声飞起,即有无限声音俱来并发。

那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞春晓,好鸟乱鸣。

耳朵忙不过来,不晓得听那一声的为是。

正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。

这时台下叫好之声,轰然雷动。

)以境显声。

诗歌描写音乐还常常通过周围景物的描写来烘托曲调的优美和演奏者技艺的高超。

盛唐诗人李颀写过一首《琴歌》:在“月照城头乌半飞,霜凄万木风入衣”的夜晚弹琴的人先弹了《渌水》,又弹了《楚妃》,“一声已动物皆静,四座无言星欲稀”,琴声一起,万籁俱寂,乌鹊不飞,林木不响,连星星也躲了起来,似乎都陶醉在琴曲之中了。

这里作者并不直接描写琴声如何动听,而通过情景的描写来烘托,你看,世间万物乃至天上的星星都听得入神了,更何况人呢?高适在《听张立本女吟》中也有“清歌一曲月如霜”的佳句。

“清歌”是什么样子人们不易想象,而“月如霜”却是人人都可以见到的。

看到了洁白如霜的月光,“清歌”的明净清凉、令人神爽的韵味就感受到了。

白居易《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”也是通过环境描写来烘托声音,达到了“此时无声胜有声”的艺术效果。

以感衬声。

描写音乐除了正面写演奏者的技艺外,还可以写听众的反映及感受,由侧面烘托,以达到烘云托月的效果。

先看李白的《春夜洛城闻笛》:“谁家玉笛暗飞声?散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

”诗中并没直接写笛声的哀怨婉转,而是通过听众的反映,情感的变化来写乐曲声:听着这暗暗飘来的《折杨柳》的玉笛声,谁能不触动怀念故乡之情呢?中唐诗人王表的《成德乐》也是采用这种手法:“赵女乘春上画楼,一声歌发满城秋。

无端更唱关山曲,不是征人亦泪流。

”赵女是“乘春”上画楼,但听众从声音里感觉到的却是“满城秋”,一声歌发竟使人感到满城皆有秋意,那歌声的悲切动人,就可想而知了。

不知为何她又唱起了以征戍为主题的《关山曲》,使得那些没有征戍生活体验的人都热泪横流了,对那有过戍边生活的人,就更不必说了。

这里没有直接写歌声,但那悲悲切切的哀怨之声,如响在耳边,令人嘘唏不已。

《琵琶行》中的“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

”不也是如此吗?听蜀僧浚弹琴蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。

为我一挥手,如听万壑松。

客心洗流水,馀响入霜钟。

不觉碧山暮,秋云暗几重。

【注解】:1、绿绮:琴名。

晋傅玄《琴赋序》:“司马相如有绿绮。

”相如是蜀人,弹者是蜀僧,故以绿绮切之。

2、一:加强语气的助词。

3、挥手:指弹琴。

4、流水:相传春秋时钟子期能听出伯牙琴中的曲意,时而是志在高山,时而是志在流水,伯牙乃许为知音。

见《列子·汤问篇》。

这句是说,客中的情怀,听了“高山流水”的曲意,为之一洗。

5、霜钟:指钟声,《山海经》:丰山“有九种焉,是知霜鸣”。

郭璞注:“霜降则钟鸣,故言知也。

”入霜钟:余音与钟声交流,兼喻入知音者之耳。

【韵译】:四川僧人抱弹名琴绿绮,他是来自巴蜀的峨嵋峰。

他为我挥手弹奏了名曲,好象听到万壑松涛雄风。

高山流水音调一洗情怀,袅袅余音融入秋天霜钟。

不知不觉青山已披暮色,秋去也似乎暗淡了几重!此诗是写听蜀地一位和尚弹琴,极写琴声之入神。

开头两句,写他来自故乡四川,表达对他的倾慕。

颔联写弹琴,以大自然的万壑松涛声作比,令人感到琴声之不凡。

颈联写琴声荡涤胸怀,使人心旷神怡,回味无穷。

尾联写聚精会神听琴,而不知时日将尽,反衬弹琴之高妙诱人。

全诗一气呵成,势如行云流水,明快畅达。

春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情!洛城就是现在河南的洛阳,在唐代是一个很繁华的都市,称为东都。

一个春风骀荡的夜晚,万家灯火渐渐熄灭,白日的喧嚣早已平静下来。

忽然传来嘹亮的笛声,凄清婉转的曲调随着春风飞呀,飞呀,飞遍了整个洛城。

这时有一个远离家乡的诗人还没入睡,他倚窗独立,眼望着“白玉盘”似的明月,耳听着远处的笛声,陷入了沉思。

笛子吹奏的是一支《折杨柳》曲,它属于汉乐府古曲,抒写离别行旅之苦。

古代离别的时候,往往从路边折柳枝相送;杨柳依依,正好借以表达恋恋不舍的心情。

在这样一个春天的晚上,听着这样一支饱含离愁别绪的曲子,谁能不起思乡之情呢?于是,诗人情不自禁地吟了这首七绝。

这首诗全篇扣紧一个“闻”字,抒写自己闻笛的感受。

这笛声不知是从谁家飞出来的,那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,并不准备让别人知道他,却不期然而然地打动了许许多多的听众,这就是“谁家玉笛暗飞声”的“暗”字所包含的意味。

“散入春风满洛城”,是艺术的夸张,在诗人的想象中,这优美的笛声飞遍了洛城,仿佛全城的人都听到了。

诗人的夸张并不是没有生活的依据,笛声本来是高亢的,又当更深人静之时,再加上春风助力,说它飞遍洛城是并不至于过分的。

笛声飞来,乍听时不知道是什么曲子,细细听了一会儿,才知道是一支《折杨柳》。

所以写到第三句才说“此夜曲中闻折柳”。

这一句的修辞很讲究,不说听了一支折柳曲,而说在乐曲中听到了折柳。

这“折柳”二字既指曲名,又不仅指曲名。

折柳代表一种习俗,一个场景,一种情绪,折柳几乎就是离别的同义语。

它能唤起一连串具体的回忆,使人们蕴藏在心底的乡情重新激荡起来。