实验7--铅铋含量的连续测定

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:3

铅铋连续测定实验报告

实验名称:铅铋连续测定实验

实验目的:掌握铅铋连续测定实验的操作方法和数据处理技能,了解铅和铋元素的测定方法和仪器原理。

实验原理:铅铋连续测定法是指在一定条件下将液态铅和铋连

续气化成气态后直接输入到质谱仪中分析,根据不同原子量的气

体在质谱中的质量数信号比值,求出样品中铅和铋的质量浓度。

实验步骤:

1. 启动质谱仪,将其预热至稳定状态。

2. 准备样品:将待分析的铅铋样品加入量杯中,在室温下将其

蒸发到干燥状态,并在炉子中将其进一步加热至液态。

3. 连接液体进样器,并通过控制器设置样品喷入频率和量。

4. 启动进样器和加热器,持续3分钟后取得前15次质谱信号。

5. 计算实验数据:根据比较标准质谱信号和样品质谱信号,计

算出样品中铅和铋的质量浓度。

实验结果:

通过实验,我们得到了以下结果:

样品编号铅浓度(mg/L) 铋浓度(mg/L)

样品1 10.23 2.08

样品2 11.05 1.98

样品3 9.87 2.12

实验结论:

通过铅铋连续测定实验,我们成功获得了三个样品中铅铋的浓

度数据。

根据实验数据,我们可以得出以下结论:

1. 实验数据的误差在可接受范围以内,表明实验操作和数据处理方法正确有效。

2. 样品1和样品2中铅含量较高,铋含量较低,可能是来自于同一种原料的产物。

3. 样品3中铅和铋的含量相对均衡,可能是来自于两种原料的混合物。

总之,本次实验为我们提供了铅铋元素测定的重要实验经验和数据基础,有利于我们进一步深入了解质谱仪的检测原理和应用方法。

铅铋连续测定实验报告铅铋连续测定实验报告引言:铅和铋是常见的金属元素,它们在环境和工业中的存在对人类健康和生态系统都有潜在的危害。

因此,准确测定铅和铋的含量对于环境保护和人类健康至关重要。

本实验旨在通过连续测定方法,确定给定样品中铅和铋的含量,并探讨实验过程中可能遇到的问题和解决方法。

实验步骤:1. 样品准备:首先,我们收集了不同来源的样品,包括水样、土壤样品和金属合金样品。

然后,将样品研磨成细粉末,并通过筛网筛选出均匀的颗粒。

2. 样品预处理:为了提高测定的准确性和灵敏度,我们采用了样品预处理步骤。

对于水样,我们使用了离子交换树脂进行预处理,以去除悬浮物和有机物。

对于土壤样品,我们使用了酸溶解和过滤的方法,以去除杂质。

对于金属合金样品,我们使用了高温熔融法,将样品转化为溶液。

3. 连续测定方法:我们选择了原子吸收光谱法作为连续测定铅和铋的方法。

首先,我们校准了仪器,使用标准溶液制备了一系列不同浓度的铅和铋溶液。

然后,将样品溶液导入原子吸收光谱仪中,通过测量吸光度来确定样品中铅和铋的浓度。

结果与讨论:通过连续测定方法,我们成功确定了给定样品中铅和铋的含量。

在水样中,铅的浓度范围为0.05 mg/L到0.1 mg/L,铋的浓度范围为0.02 mg/L到0.05 mg/L。

在土壤样品中,铅的浓度范围为10 mg/kg到20 mg/kg,铋的浓度范围为5mg/kg到10 mg/kg。

在金属合金样品中,铅的浓度范围为1%到5%,铋的浓度范围为0.5%到2%。

在实验过程中,我们遇到了一些问题,如样品预处理的时间和操作步骤较多,可能会导致误差的累积。

此外,仪器的校准和灵敏度调整也需要一定的经验和技巧。

为了解决这些问题,我们进行了多次实验重复和仪器校准,以确保结果的准确性和可靠性。

结论:通过连续测定方法,我们成功确定了给定样品中铅和铋的含量,并讨论了实验过程中可能遇到的问题和解决方法。

这些结果对于环境监测、工业生产和人类健康具有重要意义,为相关领域的研究和实践提供了有价值的参考。

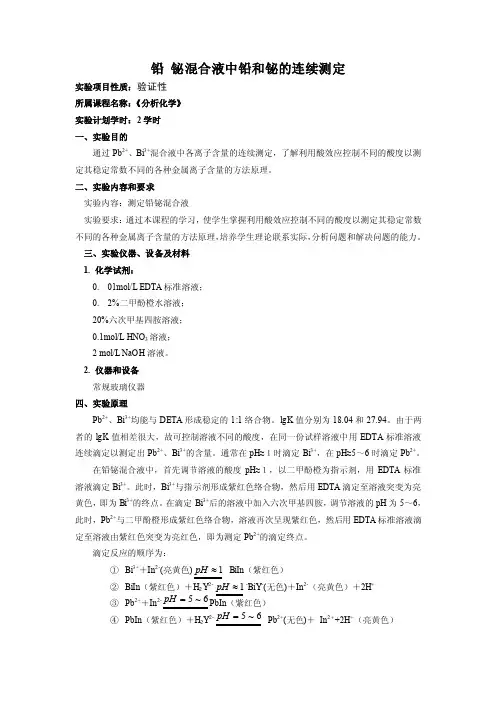

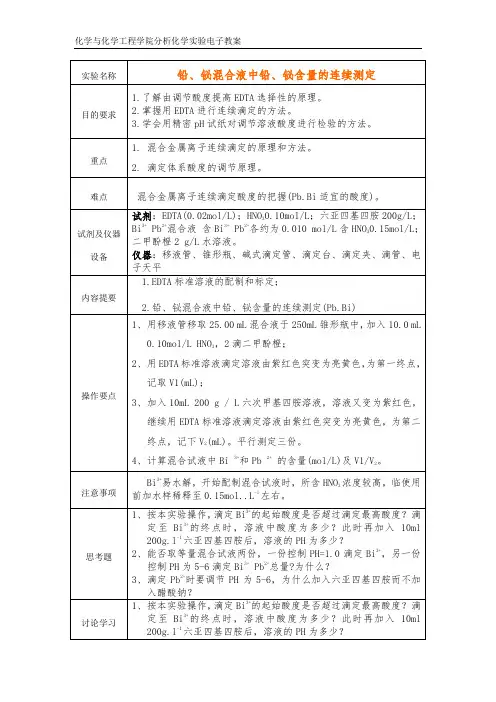

铅 铋混合液中铅和铋的连续测定实验项目性质:验证性所属课程名称:《分析化学》实验计划学时:2学时一、实验目的通过Pb 2+、Bi 3+混合液中各离子含量的连续测定,了解利用酸效应控制不同的酸度以测定其稳定常数不同的各种金属离子含量的方法原理。

二、实验内容和要求实验内容:测定铅铋混合液实验要求:通过本课程的学习,使学生掌握利用酸效应控制不同的酸度以测定其稳定常数不同的各种金属离子含量的方法原理,培养学生理论联系实际,分析问题和解决问题的能力。

三、实验仪器、设备及材料1. 化学试剂:0. 01mol/L EDTA 标准溶液;0. 2%二甲酚橙水溶液;20%六次甲基四胺溶液;0.1mol/L HNO 3溶液;2 mol/L NaOH 溶液。

2. 仪器和设备常规玻璃仪器四、实验原理Pb 2+、Bi 3+均能与DETA 形成稳定的1:1络合物。

lgK 值分别为18.04和27.94。

由于两者的lgK 值相差很大,故可控制溶液不同的酸度,在同一份试样溶液中用EDTA 标准溶液连续滴定以测定出Pb 2+、Bi 3+的含量。

通常在pH≈1时滴定Bi 3+,在pH≈5~6时滴定Pb 2+。

在铅铋混合液中,首先调节溶液的酸度pH ≈1,以二甲酚橙为指示剂,用EDTA 标准溶液滴定Bi 3+。

此时,Bi 3+与指示剂形成紫红色络合物,然后用EDTA 滴定至溶液突变为亮黄色,即为Bi 3+的终点。

在滴定Bi 3+后的溶液中加入六次甲基四胺,调节溶液的pH 为5~6,此时,Pb 2+与二甲酚橙形成紫红色络合物,溶液再次呈现紫红色,然后用EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色突变为亮红色,即为测定Pb 2+的滴定终点。

滴定反应的顺序为:① Bi 3++In 2-(亮黄色)1≈pH BiIn (紫红色)② BiIn (紫红色)+H 2Y 2-1≈pH -BiY -(无色)+In 2-(亮黄色)+2H + ③ Pb 2++In 2-6~5=pH PbIn (紫红色)④ PbIn (紫红色)+H 2Y 2-6~5=pH Pb 2+(无色)+ In 2++2H +(亮黄色)五、实验步骤准确移取25.00mLPb 2+、Bi 3+混合液于锥形瓶中,调节溶液的酸度pH≈1(边摇边向试液中滴加2mol/L NaOH 至刚出现白色浑浊,然后迅速滴加6mol/L HNO 3,使白色浑浊刚好消失,再加入0.1 mol/L HNO 3mL ,此时溶液的pH≈1)加入1~2滴二甲酚橙指示剂,用EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色突变为亮黄色,即为终点,记下所用EDTA 体积V 1。

实验七铅、铋混合液中铅、铋含量的连续测定教案课程名称:分析化学实验B教学内容:以二甲酚橙为指示剂连续测定铅、铋混合液中铅、铋含量实验类型:验证教学对象:化工、环境工程、药学、生物科学、应用化学、医学检验、制药、复合材料、生物工程、生物技术授课地点:中南大学南校区化学实验楼302授课学时:4学时一、教学目的与要求1、练习巩固移液管、滴定管的正确使用;2、了解铅、铋混合液中铅、铋含量连续测定的意义;3、巩固EDTA标准溶液的配制与标定;4、学习利用酸效应曲线进行混合液中金属离子连续滴定的条件选择;5、掌握铅、铋连续测定的原理、方法和计算;6、熟悉二甲酚橙(XO)指示剂终点颜色判断和近终点时滴定操作控制二、知识点配位反应、化学计量点、金属指示剂、指示剂的僵化和封闭现象、滴定终点、酸效应曲线、标准溶液、移液管、酸式滴定管、实验报告的撰写(数据处理三线表表格化)、有效数字三、技能点玻璃器皿的洗涤、移液管的使用、酸式滴定管的使用、标准溶液的配制与标定四、教学重点及难点重点:锌标准溶液标定EDTA标准溶液;控制酸度的办法进行金属离子连续滴定的原理;络合滴定中缓冲溶液的作用难点:控制酸度的办法进行金属离子连续滴定的原理五、教学方法任务驱动法、分组讨论法、阅读指导法、现场讲解指导等六、复习引入1、复习配位滴定法有关知识,提问学生:(1)二甲酚橙指示剂在滴定终点的颜色如何变化的?(由紫红色变成黄色)(2) EDTA配位滴定法测定铋和铅时,溶液的pH值分别控制在多少?(1和5~6)(3)EDTA配位滴定法测定铋和铅时,分别用什么溶液控制溶液的pH值?(硝酸和六次甲基四胺)[引入] EDTA配位滴定法的应用:以二甲酚橙为指示剂连续测定铅、铋混合液中铅、铋含量[引言] 铅铋合金是一种重要的材料,在许多的领域中得到应用。

在医疗领域,用做特定形状的防辐射专用挡块;在模具制造领域,用作铸造制模,模具装配调试等;在电子电气、自动控制领域,用作热敏元件、保险材料、火灾报警装置等;在折弯金属管时,作为填充物;在做金相试样时,作为嵌镶剂以及液力偶合器用。

铅铋混合液中铅铋含量的连续测定实验报告

实验目的:

本次实验旨在通过连续测定铅铋混合液中铅铋含量,探究该混合液的成分比例,为后续相关实验提供数据支持。

实验原理:

铅和铋均为常见金属元素,且其原子序数相近,因此在某些混合液中难以区分它们的含量。

本实验采用电化学分析法,通过伏安法测定铅铋混合液中的电流强度,进而计算出铅铋含量。

实验步骤:

1.准备工作:清洗电极,并将试液放在电化学池中。

2.进行电流测量:通过电极将电流流入电化学池中,记录下电流强度。

3.计算铅铋含量:根据伏安定律,计算出铅铋混合液中铅铋的含量。

实验结果:

连续测定多次后,得出铅和铋的含量比例为1:3,即铅含量占整个混合液的25%,铋含量占75%。

实验分析:

通过本次实验,我们得出了铅铋混合液的成分比例,为后续相关实验提供了数据支持。

同时,实验过程中需要注意电化学池的清洗,以及测量过程中的数据记录和计算准确性。

结论:

本次实验成功连续测定了铅铋混合液中铅铋含量,并得出了其成分比例为1:3。

该实验为后续相关实验提供了数据支持,同时也提醒我们在实验过程中注意数据的准确性和实验设备的清洗。

铋.铅含量的连续测定

一.实验原理

1.Bi3+,Pb2+均能与EDTA形成稳定的1:1络合物,对LgK分别为27.94和

18.04,可控制不同的PH值进行分别滴定。

2.在PH=1时滴定Bi3+,在PH=5时滴定Pb2+

二.实验仪器及药品

电子天平,称量瓶,容量瓶,玻璃棒,移液管,吸耳球,烧杯,锥形瓶,酸式滴定管,洗瓶,量筒。

EDTA标准液(0.10mol/L),二甲酚橙,六亚甲基四胺溶液

三.实验操作

1.用移液管分别移取25mL Bi3+-Pb2+溶液标准钙溶液于三个锥形瓶中,各加

1-2滴二甲酚橙,立即用EDTA滴定,当溶液由紫红色转变为黄色时停止滴定,记录数据V1

2.向锥形瓶中加六亚甲基四胺溶液至稳定的紫红色,再过量加5mL. 再用

EDTA继续滴定,当颜色由紫红色转变为黄色时停止滴定,记录V2四.数据记录

五.注意事项。

1.酸式滴定管,移液管均应用标准液润洗,酸式滴定管经排气泡,调零点后才能滴定。

2.移液管放液时要使其竖直,锥形瓶要倾斜,使尖端靠在锥形瓶内壁上。

3.滴定时滴定管尖端约在锥形瓶颈部处,在此过程中要不断用洗瓶冲洗锥形瓶内壁。

铅铋含量的连续测定计算公式铅铋含量的连续测定计算公式为:

铅铋含量= ([铅] × M1 × V1) / ([铋] × M2 × V2)

其中,[铅]和[铋]分别表示测得的铅和铋的质量浓度,M1和M2分别表示铅和铋的摩尔质量,V1和V2分别表示对应的体积。

需要注意的是,该公式仅适用于铅和铋在样品中的含量较低且不能相互干扰的情况下。

拓展:在实际应用过程中,为了提高测定的准确性和可靠性,通常还需要采用多种方法和技术手段,如前处理、分离富集、X射线荧光光谱、电感耦合等离子体质谱等,以实现对铅铋含量的连续、精确、快速测定和分析。

实验七铅、铋混合液中铅、铋的连续滴定教学笔记一、实验目的1、掌握用金属锌标定EDTA的方法。

2、了解在络合滴定中利用控制酸度的办法进行金属离子连续滴定的原理。

3、解络合滴定中缓冲溶液的作用。

4、掌握二甲酚橙指示剂的使用条件及性质。

二、重难点重点:金属锌标定EDTA控制酸度的办法进行金属离子连续滴定的原理;络合滴定中缓冲溶液的作用难点:控制酸度的办法进行金属离子连续滴定的原理三、实验原理Bi3+, Pb2+均能和EDTA形成稳定的1:1络合物。

logK值分别为27.04和18.04。

由于二者的logK值相差很大,故可控制不同的酸度分别进行滴定。

在Bi 3+,Pb2+混合溶液中,首先调节溶液的pH=l,以二甲酚橙为指示剂,用EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色即达到Bi3+的滴定终点,而PtT则不被滴定,在滴定Bi3+后的溶液中,加入六次甲基四胺溶液,调节溶液pH为5~6,这时Pb2+与二甲酚橙形成紫红色络合物,溶液再次呈现紫红色,然后用EDTA标准溶液继续滴定,至溶液由紫红色变为亮黄色,这是Pb2+的滴定终点。

四、仪器与试剂(1) 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA):固体,AR。

(2) 二甲酚橙:0.2%水溶液。

(3) 六次甲基四胺溶液:20%水溶液。

(4) 金属锌粒(99.9% 以上)。

(5) HCI (1:1) ,约6 mol/L 。

⑹ HNO3:0」mol/L(7) Bi 3+、PtT混合液(Bi3+、PtT各约为0.020mol/L,含HNO0.15mol/L ,pH=1)。

五、实验内容1、0.02 mol/L EDTA 标准溶液的配制与标定称取2 g乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)于50 mL烧杯中,用水溶解转移至洗净的试剂瓶中并稀释至250 mL,摇匀。

准确称取纯锌粒0.12~0.15 g —份于100 mL小烧杯中,加1:1教学心得:1、指示剂应做一份加一份。

2、滴定速度要慢,并且充分摇动锥形瓶。

实验7 铅、铋混合液中铅、铋的连续滴定

实验目的:

实验原理:

在本实验中,利用了一种名为连续滴定的技术来测定铅和铋混合液中的铅和铋的含量,这种技术有三个步骤:1)首先,混合液中的溶液通过称量得到一个适量;2)然后将适量

溶液加入一定染料以标记;3)接着,它加入一定量的滴定剂,并用滴定液进行滴定,从

而获得总体铅和铋的量。

实验材料:

本实验需要准备以下实验材料:微量称6.5g铅铋混合物溶液、10ml 0.1mol/L HCl仪表溶液、3.2 ml 10—2mol/L K2CrO4仪表溶液,25ml的0.5mol/L的NaOH滴定液和温度计、悬浮滴定漏斗等。

实验步骤:

1. 称取6.5g铅铋混合物溶液放入滴定漏斗中,加入10ml 0.1mol/L HCl仪表溶液,

混匀。

2. 然后加入

3.2 ml 10—2mol/L K2CrO4仪表溶液,持续搅拌混匀,使混合液顺利褪色。

3. 将25ml的0.5mol/L的NaOH滴定液分次加入漏斗,加入的NaOH滴定液的每一次

滴定量及PH值在每次滴定后记录,注意滴定温度应在25℃以下。

4. 在滴定完成后,观察两种金属的滴定量,计算出铅和铋的含量。

实验结果:

实验结果表明,在本次实验中,混合液中的铅含量为X,铋含量为Y。

本实验使用了连续滴定的技术测定了铅和铋混合液中的铅和铋的含量,实验结果表明,混合液中的铅的含量为X,铋的含量为Y。

该实验由此说明,连续滴定技术是准确、快速

测定铅和铋混合液中各种金属的一种有效方法。

铅、铋混合溶液中铅、铋含量的连续测定本实验利用滴定法和原子吸收分光光度法来分别测定铅、铋混合溶液中的铅、铋含量。

由于铅和铋在酸性溶液中可以与碘化钾产生沉淀,因此可以用碘量滴定来测定铅的含量,而铋则通过原子吸收分光光度法来测定。

实验用到的仪器和药品如下:仪器:分析天平、滴定管、分液漏斗、烧杯、移液管、原子吸收分光光度计;药品:0.1 mol/L 碘液、0.1 mol/L Na2S2O3溶液、0.1 mol/L HCl溶液、0.01 mg/L的Bi标准溶液、50%的 HNO3溶液。

实验步骤如下:1.准备铅、铋混合溶液:取一定量的铅、铋化合物加入到100 mL的锥形瓶中,溶于少量的浓盐酸中,用去离子水稀释至刻度线,摇匀。

2.测量铅的含量:取20 mL的铅、铋混合溶液,加入5 mL 0.1 mol/L HCl溶液,摇匀。

再加入3 mL 0.1 mol/L碘液,用去离子水稀释至50 mL。

以0.1 mol/L Na2S2O3溶液进行滴定,至混合液呈现浅黄色为止。

记录滴定过程中Na2S2O3溶液的用量V1(mL)。

每次测量重复3次,取平均值。

3.测量铋的含量:将100 mL的铅、铋混合溶液过滤,加入50%的 HNO3溶液,转移到10 mL的容量瓶中,并按标准曲线稀释至合适浓度。

采用原子吸收分光光度法进行测量,记录吸收光强值,并与标准曲线进行比较,得出铋的含量。

铅的含量为:V1 = 14.2 mL,C (Pb) = 0.1 mol/L铋的含量为:[Bi] = 0.005 mg/L实验结论:本实验利用滴定法和原子吸收分光光度法测定了铅、铋混合溶液中的铅、铋含量,得出铅的浓度为0.1 mol/L,铋的含量为0.005 mg/L,实验结果可信可靠。

该方法可以应用于医药、环保、冶金等领域的相关分析实验中。

铋、铅含量的连续测定一、预习思考1. 你是否认真阅读实验资料?是2.描述连续滴定Bi3+、Pb2+过程中,锥形瓶中颜色变化的情形,以及颜色变化的原因。

答:加入指示剂后,溶液显紫红色(Bi3+与指示剂形成紫红色络合物,但Pb2+不与二甲酚橙显色),随着滴定的进行,溶液有紫红色变为黄色即为Bi3+滴定的终点。

(Bi3+与EDTA结合)。

在滴定Bi3+后的溶液中,加入六亚甲基四胺溶液,调节溶液pH为5~6.此时Pb2+与二甲酚橙形成紫红色络合物,溶液再次呈现紫红色,然后用EDTA标液继续滴定,当溶液由紫红色变为黄色时,即为滴定Pb2+的终点。

3.为什么本实验选用锌基准物标定EDTA标准溶液?答:EDTA因常吸附0. 3%的水分且其中含有少量杂质而不能直接配制标准溶液,通常采用标定法制备EDTA标准溶液。

标定EDTA的基准物质有纯的金属:如Cu、Zn、Ni、Pb ,以及它们的氧化物。

选用的标定条件应尽可能与测定条件一致,以免引起系统误差。

如果用被测元素的纯金属或化合物作基准物质,就更为理想。

通常采用纯金属锌。

二、本次实验安全、环保、健康注意事项(查阅并写出本实验可能用到的试剂、化学品的MSDS,仪器设备安全操作注意事项,实验废弃物处置注意事项,实验人员人身防护注意事项等)六亚甲基四胺MSDS:侵入途径:吸入、食入。

健康危害:生产条件下,主要引起皮炎和湿疹。

皮疹多为多形性,奇痒,初起局限于接触部位,以后可蔓延、甚至遍及全身。

危险特性:遇明火有引起燃烧的危险。

受热分解放出有毒的氧化氮烟气。

与氧化剂混合能形成爆炸性混。

电炉:在放入工件的时候要注意,不要磕碰炉体,同时注意工件的完整性,而在加热过程中,要注意加热速度的控制,在设置升温速率时要充分考虑工件材料的物理化学性质,避免出现喷料现象,污染炉膛。

三、预习过程中,本人查阅的文献及内容摘要《铅铋混合溶液中铅、铋含量的连续测定》——黄曼(南京化工职业技术学院)摘要:本文自行设计和制作了分析专业学生所用的微型滴定装置,并用于《定量化学分析》课程实验中的铅铋混合溶液的连续测定实验,对微型滴定法与常量滴定法的平行测定结果进行了比较,结果无显著性差异,微型滴定法的精度达到常量滴定法测定水平,能满足化学分析要求。

实验七铋、铅含量的连续测定

一、实验目的

1、学会用控制酸度的方法进行金属离子的连续测定。

2、掌握连续测定铋和铅含量的原理和方法。

3、了解指示剂变色与酸度的关系,并能正确判断滴定终点。

二、实验原理

Pb2+和Bi3+均能与EDTA形成稳定的1:1络合物,lgK BiY = 27.94,lgK PbY =18.04,两者lgK相差很大,故可利用控制酸度的方法进行连续分别滴定。

通常在pH=0.7~1时测定Bi3+,在pH=5~6时测定Pb2+。

在Pb2+和Bi3+混合液中,首先用HNO3调节溶液的pH=1,以二甲酚橙为指示剂,用EDTA标准溶液滴定Bi3+至溶液由紫红色突变为亮黄色,即为测定Bi3+的终点。

然后加入六亚甲基四胺,调节溶液的pH=5~6,此时Pb2+与二甲酚橙形成紫红色络合物,继续用EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色,即为滴定Pb2+的终点。

三、仪器与试剂

1、仪器:50mL酸式滴定管1支;250mL锥形瓶3个;25mL移液管1支;10mL量杯1个;250mL烧杯1个;250mL容量瓶1个;表面皿1个;滴管1支;小滴瓶1个。

2、试剂:0.010mol·L-1EDTA标准溶液(待标定);0.10mol·L-1HNO3溶液;20%六亚甲基四胺溶液;0.2%二甲酚橙溶液;含Pb2+和Bi3+各约为0.010mol·L-1的混合待测溶液;1:1HCl溶液;纯Zn片。

四、实验内容

2、Bi3+的测定

用5.00 mL移液管移取Pb2+和Bi3+混合液于250mL锥形瓶中,加入10mL 0.1mol·L-1HNO3溶液,加入2滴0.2%二甲酚橙指示剂,用EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色,即为终点。

根据滴定时消耗EDTA标准溶液的体积V1计算混合液中Bi3+的含量。

2、Pb2+的测定

在滴定Bi3+后的溶液中,滴加20%六亚甲基四胺溶液至溶液呈稳定的紫红色后(约5mL),再加入5mL。

此时溶液的pH值约为5~6。

再用EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色,即为终点。

根据滴定时消耗EDTA标准溶液的体积V2计算混合液中Pb2+的含量。

五、问题讨论

1、用于滴定Pb2+和Bi3+混合液的EDTA标准溶液,应用何种基准物质来标定?为什么?

2、EDTA标准溶液为什么要放在酸式滴定管中?

3、滴定Pb2+时要调节溶液pH值约为5~6,为什么加入六亚甲基四胺而不加入乙酸钠、氨水、强碱等调节?

4、能否取等量混合溶液两份,一份控制pH≈1.0滴定Bi3+,另一份控制pH为5~6滴定Pb2+和Bi3+总量?为什么?

六、实验数据记录与处理。