江西美术出版社赣美版小学美术五年级下册第十册《新街古韵 》教学设计 (2)

- 格式:docx

- 大小:14.69 KB

- 文档页数:3

江西版(赣美版)小学五年级下册第十册美术教学设计教师本教学设计包含教材分析、设计理念、学情分析、知识目标、育人目标、教学重点、教学难点、教学准备、课时、教学过程、板书设计、教学反思等环节。

目录第1课雄伟壮丽的古罗马建筑第2课新街古韵第3课风光无限第4课校园新构想第6课能“变化”的蔬果第7课有生命的金属第8课会“传神”的木头第9课藏书票第10课门和窗第11课鲜花送英烈第12课点线面·黑白灰第13课色彩的和谐与对比第14课鸟语花香第15课手绘线条的图像表现第16课吉祥纹样第17课敦煌壁画第18课民间陶瓷第19课陶俑第20课爱心大行动第1课雄伟壮丽的古罗马建筑教材分析古罗马建筑是建筑艺术宝库中的一颗明珠,它承载了古希腊文明中的建筑风格,凸显了地中海地域特色,同时又是古希腊建筑的一种发展。

本课中的图片展示的都是古罗马建筑中极具代表性的建筑。

这些建筑般以厚实的砖石墙、半圆形拱券、逐层挑出的门框装饰和交叉拱顶结构为主要特点。

万神庙是罗马最古老的建筑之一。

神庙本身的建筑外形正面呈长方形,平面为圆形,内部由8根巨大拱壁支柱承荷的圆顶大厅,采用了穹顶覆盖的集中式形制。

穹顶正中有个采光圆眼,这是除大门外的唯一入光口。

这样的建筑设计巧妙地让阳光从穹顶照下来洒在殿堂内,营造了一种神圣而庄严的氛围提图斯凯旋门是罗马帝王为炫耀其侵略战争胜利而创造出的纪念性建筑物。

这一新的建筑类型强调对称,注重比例。

整个建筑用石块砌成,石块上刻有宣扬统治者战绩的浮雕。

浮雕布局和造型运用虚实相间的手法,创造出真实的空间感。

由于着意表现人物的动势,浮雕中的人物虽不多,却给人以气势宏伟之感。

设计理念本课属于“欣赏·评述”领域,着重引导学生了解古罗马建筑的风格及特征。

教师可以在教材所选作品的基础上,利用多媒体尽可能多地提供建筑作品多角度的图片供学生欣赏从而激发他们的学习积极性。

学情分析孩子对美术课有着浓厚的兴趣,但对于美术课程中的一些内容由于器材及学生素质的限制,仍然无法很好地开展教学,因此本学期仍要为学生最大限度地创造机会,提高学生的审美能力。

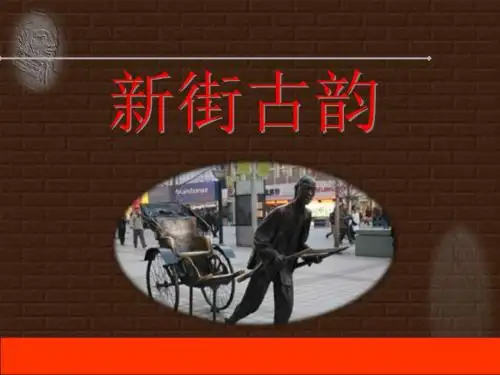

第2课新街古韵教材分析本课从介绍现代都市中步行街上的一些有“古韵”的雕塑作品导入,通过分工合作的方法,使同学们既能对泥塑的制作有一个初步的认识,又能把有创意的小泥塑作品融入到大家合作的步行街模型中去,从而增强学生的动手能力,培养学生的设计意识和应用能力本课提供了具有代表性的王府井步行街雕塑和景德镇市街头雕塑。

这些作品都反映了城市的地方特色及民俗民风,与繁华的城市相互融合,别具一格通过欣赏,可引导激发学生的创作热情,并进一步学习泥塑的方法和动手制作设计步行街模型设计理念教师在教学过程中不要过多地要求泥塑和步行街模型造型的准确性、真实性,而应该鼓励学生积极创造、大胆构思,并要让学生发挥团队合作精神,让步行街模型与有特点的小泥塑相映成趣,组成一个有创意的设计作品。

使学生在“玩”的过程中享受美,并培养热爱自己家乡的情怀。

学情分析五年级学生已经能接触过雕塑,对雕塑的内容及表现的意境已经有初步的理解能力,学生们已有一定的塑型基础,能进行简单的创作。

他们有着丰富的观察力、想象力和创造力,乐于尝试各种能表达自己情感的表现形式,在美术活动中体现出积极主动的精神。

教学目标(一)知识目标1.使学生了解街头雕塑的特点并初步掌握泥塑的制作方法。

2.通过步行街模型和泥塑的制作,提高学生的审美能力及设计、应用能力。

(二)育人目标通过欣赏作品图片,增强学生对城市历史的了解,对自己家乡的热爱。

教学重点让学生了街头雕塑的特点教学难点通过步行街模型和泥塑的制作,提高学生的审美能力及设计、应用能力。

教学准备学生泥塑工具PPT课件课时:2课时教学过程第一课时一、情境创设同学们上节课我们学了罗马的建筑以及雕塑,这节课我们把目光放回国内,看看我们国家的街上会出现什么有趣的事物吧,以介绍现代都市中步行街上的一些有“古韵”的雕塑作品为导人。

二、新知探究利用多媒体播放一些有特色的、有历史韵味的城市雕塑,当你漫步在繁华的步行街头。

尽情领略时尚气息的同时。

赣美版小学美术五年级下册《2古街新韵》教学设计一. 教材分析《2古街新韵》这一课主要让学生了解和感受赣美版小学美术五年级下册的教学内容。

通过学习,学生可以了解到古街的历史文化、艺术特色以及如何在创作中运用这些元素。

教材内容丰富,既有理论知识,又有实践操作,能够激发学生的学习兴趣,培养他们的观察力、想象力和创造力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的绘画基础和审美能力,对美术课程充满兴趣。

但部分学生可能对古街的历史文化了解不多,因此在教学过程中需要引导学生了解和感受古街的独特魅力。

同时,学生可能对如何在创作中运用古街元素存在一定的困惑,需要在教学中进行针对性指导。

三. 教学目标1.让学生了解古街的历史文化、艺术特色,提高他们的审美能力。

2.培养学生观察、思考、创新的能力,激发他们对美术的热爱。

3.引导学生学会在创作中运用古街元素,提高他们的绘画技巧。

四. 教学重难点1.重点:让学生了解古街的历史文化、艺术特色,学会在创作中运用古街元素。

2.难点:如何引导学生观察、思考、创新,以及在绘画中运用古街元素。

五. 教学方法1.讲授法:讲解古街的历史文化、艺术特色及其在创作中的运用。

2.示范法:教师示范如何在绘画中运用古街元素,引导学生模仿和实践。

3.互动法:引导学生相互交流、评价,提高他们的观察力、想象力和创造力。

4.情境教学法:创设情境,让学生在实践中感受古街的魅力,激发他们的学习兴趣。

六. 教学准备1.教师准备:了解古街的历史文化、艺术特色,准备相关教学素材和案例。

2.学生准备:携带绘画工具,提前了解古街的图片和相关资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示古街的图片,引导学生关注古街的独特魅力,激发他们的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师讲解古街的历史文化、艺术特色,让学生了解古街的价值和如何在创作中运用古街元素。

3.操练(10分钟)教师示范如何在绘画中运用古街元素,引导学生模仿和实践。

第2课新街古韵-赣美2011版五年级美术下册教案一、教学内容本课时主要内容为赣州民居建筑及其装饰艺术,学生将学习到:1.赣州民居建筑的特点和历史文化背景;2.赣州传统民居的装饰艺术及其美学价值;3.学习运用线条、形状、色彩的表现手法,创作赣州民居建筑画作。

二、教学目标1. 知识与理解1.了解赣州民居建筑的历史文化背景和特点;2.了解赣州传统民居的装饰艺术及其美学价值;3.掌握线条、形状、色彩的表现手法。

2. 技能与能力1.培养学生的观察力和绘画能力;2.让学生能够独立地完成一幅赣州民居建筑画作。

3. 情感态度与价值观1.培养学生的绘画兴趣和爱好;2.增加学生对传统文化的热爱和认识;3.让学生学会珍惜传统文化遗产。

三、教学重难点教学重点1.学生了解赣州民居建筑的特点和历史文化背景;2.学生掌握线条、形状、色彩的表现手法。

教学难点1.创作过程中要求学生运用多种表现手法,形成完整的画面;2.学生需要通过线条、形状、色彩等绘画技巧表达出赣州民居建筑的特点和美感。

四、教具准备1.画纸、颜料、画笔等绘画工具;2.模型或图片等赣州民居建筑资料。

五、教学过程第一步:导入(5分钟)引导学生了解赣州的历史与文化背景,介绍赣州传统民居建筑的特点和装饰艺术。

第二步:讲解(10分钟)通过PPT或图片等形式进行赣州民居建筑的介绍,详细讲解赣州传统民居的建筑结构、装饰艺术及其美学价值。

第三步:训练(25分钟)教师提供赣州民居建筑的模型或图片,训练学生的观察力和绘画能力,引导学生掌握线条、形状、色彩的表现手法,并运用这些技巧创作赣州民居建筑画作。

第四步:展示(10分钟)让学生逐一展示自己的作品,教师点评并给予指导。

第五步:总结(5分钟)对本节课所学内容进行总结,让学生感受到传统文化的美妙,认识到珍惜传统文化遗产的重要性。

六、作业布置让学生在家完成一幅自己所喜欢的赣州民居建筑画作。

七、教学反思本节课的教学主要侧重于赣州民居建筑的题材创作和绘画技巧的运用,适合于学生的美术素养培养和爱好兴趣的开发。

第13课色彩的和谐与对比教材分析在色彩缤纷、斑斓多变的大干世界里,色彩使宇宙万物充满情感显得生机勃勃。

人类对色彩的感知与人类自身的历史一样漫长,在新石器时代的陶器上已可见到原始人对简单色彩的自觉运用。

色彩作为一种最普遍的审美形式,存在于我们日常生活的各个方面。

衣、食、住、行、用,几乎无所不包,我们无时无刻不在与色彩发生着密切的关系。

包的设计应美观小巧,以肩包、提包、挎包为主,制作材料以彩色卡纸为主,采用折剪、卷、撕等制作方法,加工而成。

其中包的基本形可以利用纸盒、塑料盒的原有造型来确定。

比如书中“螃蟹”花纹的绿书包,它的内部就是一个小型的纸箱,外面再用红、绿两种对比色的卡纸进行装饰,达到鲜明、活泼的效果。

学生通过制作小包,既能提高学习的兴趣、锻炼动手能力,同时又能加深对色彩和谐与对比的认识。

任何色彩皆具备三个基本的重要属性:色相、明度、纯度。

这一般称为色彩三要素或色彩三属性。

将不同的色彩放在一起都会有冷暖、进退、胀缩、厚薄等感知方面的差别,让人产生和谐或对比的感觉。

不同的色彩本身也带给人不同的感受,我们常说,冷色调带来凉爽的感觉,而暖色调带来温馨浪漫的感觉。

有调查显示,当置身于不同色彩的环境时,如看到红色或看到蓝色时,感觉的温度会有3摄氏度的差别。

了解与掌握色彩的属性,将是一件非常有意义和有趣味的事情。

让我们进入色彩的领域,在跳跃的、好似音符的色调过渡中找寻最佳的表达方式。

设计理念在通过色彩对比色与和谐色的相关知识的了解,引导学生感受色彩与情感的联系,以及体验美术与生活的紧密联系。

在设计中,针对学习专业性色彩知识的活动特点,在课堂教学中除通过欣赏获得审美感受,获取知识外,还加强学生用语言、文字等进行主观能力的表述。

学情分析本课在上节课的基础上,进一步给学生讲述生活中的色彩知识,重点在于对同类色、邻近色、对比色的了解,以及体验它们带给人们的不同感受。

最后将知识点落实在包的设计制作上,其中包的色彩搭配和造型设计是本课的难点。

五年级美术教学计划学生知识能力学习习惯分析:五年级学生对美术基础知识和基本技能有一定的掌握,初步了解了中外优秀美术作品的文化价值,学习习惯比较好,对美术的学习兴趣也比较浓厚。

教学目的任务:1、注意培养和发展学生的好奇心和想象力,在教学环节和活动方式的布局上注意开放性和立体性。

2、通过启发联想训练学生的创造性思维能力。

3、在美术活动中大胆的采用各种造型方式,并借助语言表达自己的想法。

4、学习浅显的人物比例结构知识和面部表情的画法。

教学重点难点:教学重点:培养学生的创新意识和动手实践能力。

教学难点:学生逻辑思维能力的培养、空间想象能力的培养。

完成任务的措施:1、认真备课、上课。

2、做好课前的各项准备活动。

3、拓展教学思路,做到以人为本,因材施教,因地制宜,以求达到最佳教学效果。

4、运用现代化教学手段。

《风光无限》的教案设计教材分析:我国幅员辽阔、历史悠久,沧桑的历史孕育了无数的雄山秀水、人文胜迹。

一代又一代的文人墨客,尽展才华,绘尽了这一片大好河山。

本课通过学习诗配画,开拓学生眼界,锻炼学生的理解能力、想象能力和语言表达能力,培养学生的审美情趣,提高学生的审美水平和绘画技巧。

让学生从单纯的技能、技巧学习层面提高到对美术文化学习的层面,使其得到更高一层的精神上的享受。

本课的作品表现形式以线描、水墨画为主,富有浓郁的中国特色,图文并茂,充满了诗情画意。

教学课时:2课时教学目标:1.让学生了解祖国河山的壮美,激发起他们对古诗文的浓郁兴趣,培养热爱祖国优秀传统文化以及大自然的思想情感。

2.本课通过学习诗配画,锻炼学生的理解能力、想象能力和语言表达能力,提高学生的审美情趣,提高学生的绘画技巧和审美水平。

教学重点:学习诗配画,锻炼学生的理解能力、想象能力和语言表达能力,提高学生的审美情趣,提高学生的绘画技巧和审美水平。

教学难点:理解诗配画寓意,通过画笔表现出来。

教具:相关图片范画多媒体课件教学方法:情境导入启发示范练习教学过程:1导入采用情境导入,欣赏山水范画,观赏风光美景短片等,增加学生对形象的感受能力与想象能力,激发学生美术创作的兴趣。

五年级下美术教案-新街古韵-赣美版课时安排本节课的预计时长为两个课时,具体的安排如下:课时上课内容第一课时导入新知识,学习新街的基本概念和特征第二课时创作实践,完成一幅新街画作教学目标1.让学生掌握新街画在中国传统文化艺术中的地位,了解新街的特征和概念。

2.培养学生在创作过程中的观察能力,能够观察物体形态、构造、颜色等细节,并加以表现。

3.提高学生的绘画技能,让他们掌握水墨画的表现方法和技巧。

4.通过活动,培养学生的合作能力和创新能力。

教学步骤一、导入新知识1.老师首先向学生普及一下新街画的基本概念和历史渊源,让学生了解新街画在中国艺术史上的地位和作用。

2.给学生展示一些具有典型新街特征的作品,让学生通过观察、比较、分析找出新街的的共性和特点。

3.引导学生按照新街特点来尝试表现一些简单的物体或场景,如瓷瓶、花叶、小桥流水等。

4.核心概念:线条的变化来表现物体的不同形态。

二、创作实践1.将学生分组,每组选出一位领导,确定一幅作品主题,为学生提供一些简单的道具和素材,例如在画纸上用颜色铺好背景,放在墨斗杯内的梅花、丝带等。

2.学生根据主题和素材进行创作,看看能不能将新街的特点表现出来。

3.老师可以委派不同的组别来完成不同的任务,鼓励学生之间进行信息交流和协作,提高学生的创新能力和团队合作精神。

4.在课堂结束时,老师可以邀请学生展示自己的作品,让学生互相欣赏、发表见解,对学生的创作进行指导和点评。

教学重点1.理解新街画的基本特征和概念,并能够正确运用这些知识进行创作。

2.培养学生的观察和表现能力,让学生能够通过准确的线条和色彩表现出物体的形态和特点。

3.鼓励学生进行创新和尝试,提高学生的创作水平和团队合作能力。

教学方法1.以展示和讲解的方式导入新知识,让学生了解新街画的特点和概念;2.以实践和探究的方式进行创作训练,让学生逐渐掌握新街画的表现方法和技巧;3.以交流和评价的方式进行反馈和提高,鼓励学生积极参与课堂活动和课后练习,逐渐提升创作水平。

新街古韵教材分析:《新街古韵》是江西美术出版社五年级下册第二单元《美好的家乡》中的一课。

泥土是农民的“命”,也是农村孩子玩的“根”。

本课主要是利用这种土材料结合现代新农村建设给农村带来的新变化,让孩子在用泥土制作泥面具的同时感受其文化内涵。

教学目标1、使学生了解街头雕塑的特点并初步掌握泥塑的制作方法。

2、通过步行街模仿和泥塑的制作,提高学生的审美能力及设计、应用能力。

3、通过欣赏作品图片,增强学生对城市历史的了解,对自己加乡的热爱。

教学重点、难点:孩子对泥土材质的认识和泥塑造型趣味的表现。

教具与相关材料准备教师:演示课件,包括民间泥塑作品数幅,教师、学生泥塑作品等,在作业和游戏时播放的音乐,足够的黄泥土。

学生:木板、黄泥、水杯、刀等工具。

教学过程一、导入主题指导观察雕塑、你想知道什么叫雕塑吗?二、探究与表现1.观看正方体、长方体线描图,在不同的位置、角度所呈现出的透视变化。

(引导学生观察)[师生讨论、观察透视现象,强化学生空间思维的形成]2.平行透视;把物体放平,正面面对学生。

小组讨论:选举学生代表回答问题。

生:上下线和视平线保持着平行关系,平行透视有1个消失点。

生:两边的竖线与视平线垂直,两侧的边线呈倾斜状,慢慢延长向心点集中,消失于心点。

教师小结:两位同学回答都正确;方形物体的一组边,如果与我们成平行状,那么它的另一组边则逐渐消失于心点,离我们近的线段就长,离我们远的线段就短,这种现象就是平行透视。

学生学习兴趣浓厚,争先恐后地上台验证,学生上台将斜线延长,延长线集中于心点,线描图正确。

3.成角透视;物体的一角对着学生。

生:上下边和左右边的线变的倾斜了,延长线分别向视平线左右两点集中,成角透视有2个消失点。

生:没有平行线,都垂直于水平面。

教师小结:回答的很正确;物体的一角与我们正对,倾斜线延长并向视平线上的左右两点消失,这种透视现象叫成角透视。

4.以游戏、谈话方式导入。

交流课前观察新农村建设下古街的面貌。

《风光无限》教学设计一、教材分析:诗意盎然是我国古代诗歌特有的传统“诗中有画、画中有诗”,情景交融。

我国古代诗歌是我国传统文化的重要组成部分,为诗配画、给画提诗,是中国古代文人文化艺术修养的体现。

诗配画,不仅是诗的形象的解说图,更是诗的意境的再创造。

抓住诗中的一两处关键,根据个人对诗的理解和生活体验,将诗的意境画出来。

本课教学不但激发学生参与背诵古诗、了解诗意,更注重营造轻松愉悦的艺术氛围,促进学生对古诗的欣赏和想象绘画能力。

因此本课在教学活动中,要使学生明确古诗是中国传统文化,配画应体现出中国传统文化精神,抓住古诗意境和相应的手法进行表现。

本课充分发挥学生的想象能力和形象思维能力,通过诗歌的文字形象语言与绘画的视觉造型语言互补、融合而创作情景交融的作品,激发培养学生热爱祖国民族文化遗产的情感,从中得到美的启蒙、美的陶冶、美的感受。

诗配画属于命题创作画,它是美术创作教学中较之添画和记忆画要求较高的绘画形式。

二、学情分析:五年级学生已经能背诵多首古诗,对古诗的内容及表现的意境已经有初步的理解能力,学生们已有一定的绘画基础,能进行简单的创作。

他们有着丰富的观察力、想象力和创造力,乐于尝试各种能表达自己情感的表现形式,在美术活动中体现出积极主动的精神。

三、教学目标:1、通过本课的学习,提高学生的绘画能力,提高他们的艺术修养。

2、学习《诗情画意》,培养学生的绘画创作兴趣,培养和提高学生的想象能力和形象思维能力和创作能力。

3、了解中国传统优秀文化,激发学生的按国情感和民族自豪感。

四、教学设计一、情境导入1、师:同学们,之前我们已经学过了很多古诗。

我国是一个诗的国度,有着悠久的历史,这中间有许多我们熟悉的诗人及作品,我想请同学们背一背自己熟悉的古诗。

(请两个学生背一背古诗)2、短短的几行字,体现了一种意境。

今天,老师也为大家带来了一首古诗,我想请一个同学把它大声的朗读出来。

(朗读古诗:晓出净慈寺送林子方(杨万里)毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

赣美版美术五年级下册《第2课新街古韵》教学设计3一. 教材分析《新街古韵》是赣美版美术五年级下册的第2课,通过本课的学习,让学生了解和感受中国传统建筑的艺术魅力,学会用绘画的方式表现古建筑的特点和氛围。

教材以图片和文字的形式展示了不同地区、不同风格的古建筑,为学生提供了丰富的视觉和思维素材。

二. 学情分析五年级的学生已有一定的绘画基础,对美术感兴趣。

但他们对于古建筑的了解可能局限于生活中的所见所闻,对于古建筑的内涵和文化价值还需进一步引导。

此外,学生对于绘画技巧的掌握程度不同,需要在教学过程中因材施教。

三. 教学目标1.让学生了解古建筑的基本特点和艺术风格,提高审美能力。

2.培养学生运用绘画表现古建筑的能力,发展创新能力。

3.引导学生了解我国古建筑的文化内涵,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:了解古建筑的特点和艺术风格,学会用绘画表现古建筑。

2.难点:如何把握古建筑的比例、结构以及画面的氛围。

五. 教学方法1.欣赏法:通过展示图片,让学生感受古建筑的美。

2.讲解法:分析古建筑的特点,引导学生理解古建筑的艺术价值。

3.实践法:让学生动手绘画,提高绘画技巧。

4.评价法:对学生作品进行评价,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.教师准备:古建筑图片、视频资料、绘画材料。

2.学生准备:绘画材料、笔记本。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和视频资料,展示不同地区、不同风格的古建筑,引导学生关注古建筑的特点和魅力。

2.呈现(10分钟)分析古建筑的特点,如建筑结构、装饰风格等,让学生了解古建筑的艺术价值。

3.操练(10分钟)学生动手绘画古建筑,教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(5分钟)学生展示作品,相互评价,教师总结学生在绘画过程中的优点和不足。

5.拓展(5分钟)引导学生思考如何将古建筑融入现代建筑设计中,提高创新能力。

6.小结(5分钟)总结本节课的学习内容,强调古建筑的特点和艺术价值。

7.家庭作业(5分钟)要求学生课后收集更多关于古建筑的资料,了解古建筑的文化内涵。

第2课新街古韵-赣美2011版五年级美术下册教案一、教学目标1.了解江西省赣州市独具特色的古老街巷——新街和其文化底蕴。

2.感受江南水乡的古韵,体验传统文化的魅力。

3.学习用画笔描绘古老建筑、远古民居及其地面铺装等构件。

二、教学内容1.新街的发展历程及其文化底蕴。

2.古建筑和地面铺装的描绘方法三、教学重点和难点1.理解新街文化的含义。

2.掌握古建筑和地面铺装的描绘方法。

四、教学准备教师:课件、绘画工具(布纹纸、素描纸、彩绘纸、铅笔、印泥、刷子、颜料等)学生:铅笔、橡皮、绘画工具五、教学过程1.导入(5分钟)1.今天我们要学习赣州市的新街文化,大家知道什么是新街文化吗?(让学生自由发言并提供解释)2.您可能听说过江南水乡,当我们到江南水乡时,最先映入眼帘的是那股满江红的老味道。

现在我们就要来感受江南水乡的古韵。

2.讲解新街文化(20分钟)1.让学生先看一组照片,学生可以从照片中观察并描述出新街的特征。

2.讲解新街文化的含义、历史、文化特征,让学生了解新街风貌、民俗、文化、古建筑等内容。

同时学习新街地面铺装方法。

3.绘图实践(50分钟)1.观察老式建筑的形态,要注意建筑内部和外部的形态比例。

2.学习地面铺装的构件、材料,包括砖、石、地砖、青石板、硬木板和古铜等。

3.要求学生在绘图时注意构图和比例,有条不紊地进行绘画。

4.分享与展示(10分钟)1.分组进行作品分享,让每组都可以展示出来自己的作品。

2.让每组进行点评和总评,以提高学习效果。

6.作业布置(5分钟)1.要求学生回家认真观察身边的古老民居,体验古韵。

2.让学生自由绘制自己喜欢的古老建筑、远古民居或者地面铺装的构件。

六、教学评价1.在教案的每一部分中,教师都应该全面掌握教学内容和谨慎掌控不同学生的学习特点。

2.要特别注意每一位同学(即使是初学者),并且在课后及时反馈学生练习情况,不断促进和发掘学生的潜力。

3.要发挥主观能动性,设置合理难度,引导学生主动地思考,激发学生潜能,促进学生成才。

江西美术出版社五年级美术下册教案江西美术出版社五年级美术下册教案1 宏伟壮丽的古罗马建筑教学目标:1、知识目标:了解古罗马建筑的艺术特色及风格。

2、能力目标:让学生以艺术的眼光欣赏古罗马建筑,并用适当的语文自主评述。

3.情感目标:通过欣赏提高学生的审美能力,激发学生对生活的热爱之情。

教学方法:讲解法教学课时:一课时教学过程:一、谈话导入清点班级人数,师生问候。

谈话:你知道古罗马吗?介绍古罗马的相关知识点,引入到建筑。

二、欣赏图片,介绍建筑特色。

1.欣赏书中图片,感受建筑艺术的特色。

学生读资料,谈自己的感受,了解建筑风格及特征。

教师补充自己相关的历史知识。

2.补充图片,相互谈论自己的感受。

三、拓展:古罗马文化不仅有建筑,还有其他,例如《荷马史诗》等文化知识。

鼓励学生多读书,多去书店看绘画、雕塑、建筑、音乐、历史、科学等方面的书籍。

四、评述对学生的课堂表现进行生生评述。

2 新街古韵一、教材分析:《新街古韵》是江西美术出版社五年级下册第二单元《美好的家乡》中的一课。

泥土是农民的“命”,也是农村孩子玩的“根”。

本课主要是利用这种土材料结合现代新农村建设给农村带来的新变化,让孩子在用泥土制作泥面具的同时感受其文化内涵。

二、教学目标:1.激发学生热爱家乡建设家乡的情感;2.运用搓、挖、按、贴等方式和运用夸张、变形的表现手法制作新街事物。

3.在游戏和制作泥塑的活动中体验造型、“猜猜像谁”游戏的快乐。

4.培养学生善于发现的眼睛,发现新农村建设下家乡的新面貌及古建筑。

三、教学重点、难点:孩子对泥土材质的认识和泥塑造型趣味的表现。

四、课时:1课时五、教具与相关材料准备教师:演示课件,包括民间泥塑作品数幅,教师、学生泥塑作品等,在作业和游戏时播放的音乐,足够的黄泥土。

学生:木板、黄泥、水杯、刀等工具。

六、教学过程:1. 以游戏、谈话方式导入。

交流课前观察新农村建设下古街的面貌。

(课件展示罗江乡新旧面貌)欣赏:用课件展示几幅生动有趣的泥塑,让孩子更深入地了解泥塑,进一步提高制作的兴趣,拓展孩子们的视野。

赣美版小学美术五年级下册《2古街新韵》说课稿一. 教材分析《2古街新韵》这一课是赣美版小学美术五年级下册的教学内容。

本课旨在让学生通过了解古街的建筑风格、文化内涵以及现代艺术的融合,培养学生的审美能力和创新意识。

教材以图片和文字的形式展示了古街的美丽景色和特色,为学生提供了丰富的视觉和思维素材。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的美术基础和观察能力,他们对于色彩、线条和形状等元素有了一定的认识。

然而,对于古街的文化内涵和现代艺术的融合可能还不够了解。

因此,在教学过程中,我需要通过生动的语言、形象的图片和实际操作等方式,激发学生的兴趣,帮助他们深入理解和感受古街的魅力。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够了解古街的建筑风格和文化内涵,通过观察和分析,学会用现代艺术的手法表现古街的美丽。

2.过程与方法:学生通过欣赏、讨论和实际操作,培养审美能力和创新意识,提高表现力。

3.情感态度与价值观:学生增强对传统文化的认识和理解,培养对家乡的热爱之情,激发对美术的兴趣和热情。

四. 说教学重难点1.重点:学生能够了解古街的建筑风格和文化内涵,通过观察和分析,学会用现代艺术的手法表现古街的美丽。

2.难点:学生能够运用现代艺术的手法,创作出具有个性和创新的古街作品。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用启发式、讨论式和参与式的教学方法,引导学生主动观察、思考和创作。

2.教学手段:利用多媒体展示古街的图片,通过生动的语言和形象的比喻,激发学生的想象力和创造力。

六. 说教学过程1.导入:通过展示古街的图片,引导学生观察和描述古街的景色和特点,激发学生对古街的兴趣和好奇心。

2.讲解:介绍古街的建筑风格和文化内涵,解释现代艺术与古街的融合,帮助学生深入理解和感受古街的魅力。

3.示范:通过示范创作古街作品,讲解创作步骤和技巧,引导学生学会用现代艺术的手法表现古街的美丽。

4.练习:学生分组进行实际操作,创作古街作品,教师巡回指导,给予鼓励和建议。

《新街古韵》教学设计教学目标:1、使学生了解老街的建筑特点以及街头雕塑的特点并掌握其基本制作方法。

2、通过老街建筑和泥塑的制作,提高学生的审美能力以及设计应用能力。

3、通过欣赏作品图片,增强学生对城市历史的了解,对自己家乡的热爱。

教学重、难点:教学重点了解街道与城市历史,了解老街道建筑以及新街道雕塑的特点教学难点掌握泥塑的基本制作方法,以及学生的动手创新能力课前准备:教师:多媒体,教学课件,古街模型,范作模型等。

学生:彩色卡纸,KT板,双面胶,剪刀,陶泥,陶泥工具。

教学过程:一、课程导入师:今天老师要带领同学们来一趟穿越古代之旅,快点跟着老师来看一看。

(展示图片《清明上河图》)问:你们知道这是什么作品吗?上面都画了什么呢?(通过图片,让学生了解古时代街道景观)师:这是名画《清明上河图》,让我们看到了宋朝京城汴梁及汴河两岸的繁华和热闹的街道景象。

师:一起看一看现在的街道,这些现代街道有什么特别的地方?(展示现代街道上的仿古建筑以及雕塑作品,通过让学生找一找,锻炼其观察能力,并为本课内容做好铺垫)今天,我们一起来学习《新街古韵》这节课。

二、讲授新课1、展示老街图片师:首先,让我们通过图片一起来了解一下老街,你发现老街上的特点么?(通过图片观察,让学生发现老街道房子建筑不一样,招牌有特点,大街上的人也不同)2、归纳老街特点(1)建筑的特色师:古色古香的木质建筑,还有具有特色的一砖一瓦,融入了中国民间建筑艺术的技巧和智慧,商铺的特色招牌昭示着老街的繁华。

(结合建筑图片,归纳其显著特点,为学生接下来的房屋制作环节打好基础)(2)人物商贩的不同师:老街上的人物有着那个时代的印记,我们来看一看。

展示老街上的商贩以及老行当。

师:这是那个年代的老行当,随着时间的变迁和社会的发展,他们已经渐渐淡出人们的视野,但是也是我们文化的一部分。

展示老行当(让学生了解过去老行当的特色特点,为学生接下来的陶泥雕塑制作打好基础)(3)街道的历史文化师:中国是个幅员辽阔的国家,民族融合,历史悠久,每个城市都有属于自己的历史,而城市里街道也沉淀着这座城市的历史文化。

《新街古韵》教学设计

教学目标:

1.知识与技能:使学生了解街头雕塑的特点并初步掌握泥塑的制作方法。

2.过程与方法:通过步行街模型和泥塑的制作,提高学生的审美能力及设计、应用能力。

3.情感、态度、价值观:通过欣赏作品图片,增强学生对城市历史的了解,对自己家乡的热爱。

教学重点:让学生了街头雕塑的特点

教学难点:实际操作

教学时间:2课时教学模式:新授教学方法:讲授法、练习法教学手段:利用薄改美术器材-学生泥塑工具

教学过程:

第一课时

一、情境创设

同学们上节课我们学了罗马的建筑以及雕塑,这节课我们把目光放回国内,看看我们国家的街上会出现什么有趣的事物吧,以介绍现代都市中步行街上的一些有“古韵”的雕塑作品为导人。

二、新知探究

利用多媒体播放一些有特色的、有历史韵味的城市雕塑,当你漫步在繁华的步行街头。

尽情领略时尚气息的同时。

常常会看到一些耐人寻味的雕塑作品。

这些雕塑与步行街相映成趣,既重现了历史的陈迹,也使“新街”增添了古韵。

介绍重庆、苏州、沈阳等一些地域跨度大、有特色的历史名城,了解它们的城市背景。

了解一下城市的历史,发挥你的想象力,为步行街设计和制作一个有创意的小泥塑。

第二课时

学生在教师的统一安排下(准备泥土),并分小组,发放学生泥塑工具,进行泥塑的设计制作和步行街模型的合作。

1.通过欣赏,可引导激发学生的创作热情,并进一步学习泥塑的方法和动手制作设计步行街模型。

2.通过有分工有合作的方法,使同学们既能对泥塑的制作有一个初步的认识,又能把有创意的小泥塑作品融入到大家合作的步行街模型中去,从而增强学生的动手能力,培养学生的设计意识和应用能力。

在制作过程中,要让学生多尝试捏、搓、团、卷、贴等泥塑技法。

把想表现的步行街模型中的小雕塑充分地表现出来。

最后可安排全班同学在自己设计的步行街上展示自己的小泥塑。

进行评价的同时,教师要对本课内容进行完整的小结,对学生的作品要多鼓励和肯定,增强学生的学习兴趣,让学生在以后的生活中积极地去关注域市的美,提高审美意识。

三、课堂小结

组织学生讨论这些作品与周围的城市环境是如何统一在一起的。

充分了解作品所表现的艺术特点和城市特点。

四、板书设计

《新街古韵》

五、布置作业

大家评一评,哪位同学的小泥塑与大家合作的步行街模型结合得最好?

六、课后反思

教师不要过多地要求泥塑和步行街模型造型的准确性、真实性,而应该鼓励学生积极创造、大胆构思。

并要发挥团队合作精神,让步行街模型与有特点的小泥塑相映成趣,组成一个有创意的设计作品。

使学生在“玩”的过程中享受美,并培养热爱自己家乡的情怀。

学生是否初步掌握泥塑的基本制作方法,对小泥塑进行评定。

学生在构思与创作过程中,能否表现出积极的创作热情和团队合作精神。

学生在设计过程与评价过程中能否用流畅的语言表达对作品的理解和感受。