新生儿呼吸机相关性肺炎的病原菌分析及临床体会

- 格式:pdf

- 大小:158.40 KB

- 文档页数:2

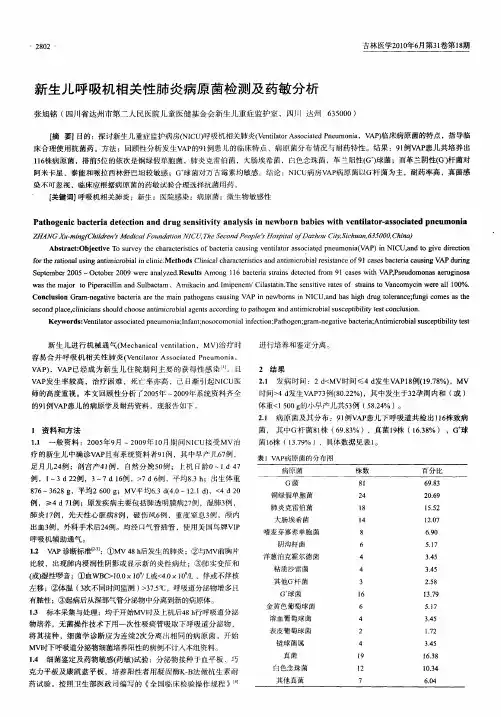

小儿呼吸机相关性肺炎的临床特征与病原菌的耐药性分析摘要:目的探讨呼吸机相关性肺炎患儿临床特征及病原菌耐药性,为提高此类患儿疗效提供可靠依据,保障其生活质量及生命安全。

方法采用一次性吸痰管实施无菌负压吸痰采集痰液后,放入微生物实验室进行需氧细菌培养,观察病原菌分布情况及耐药性。

记录痰液实验室检查结果,给予统计学分析后得出结论。

结果呼吸机相关性肺炎患儿体内病原菌主要为肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌以及铜绿假单胞菌,所占比例分别为44.00%、27.00%及20.00%,对比结果具有统计学意义(P关键词:小儿;呼吸机相关性肺炎;特征;病原菌;耐药性本文将选取我院自2012年1月1日~12月31日前来就诊的200例呼吸机相关性肺炎患儿进行临床研究,从而探讨呼吸机相关性肺炎患儿临床特征及病原菌耐药性,为提高此类患儿疗效提供可靠依据,保障其生活质量及生命安全,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料共选取我院2012年发生呼吸机相关性肺炎的100例患儿进行本次研究,其中男性57例、女性44例,年龄3个月~12岁,平均年龄(5.16±1.09)岁,机械通气持续时间2~14d,平均持续时间(5.66±1.27)d,原发疾病:胎粪吸入综合症7例、肺透明膜病22例、病毒性脑炎41例、重症肌无力4例、神经根炎3例、脊髓炎2例、脑挫伤7例、瑞氏综合征12例、坏死性小肠结肠炎2例。

1.2方法指定1~2名具有专业知识及丰富经验的临床检查医师对100例呼吸机相关性肺炎患儿进行痰液标本检查。

采用一次性吸痰管实施无菌负压吸痰采集痰液后,放入微生物实验室进行需氧细菌培养,观察病原菌分布情况及耐药性。

记录痰液实验室检查结果,给予统计学分析后得出结论。

1. 3统计学方法所有数据均使用SPSS13.0软件包进行统计学分析,对于计量资料用x±s 表示,采用t检验,计数资料采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

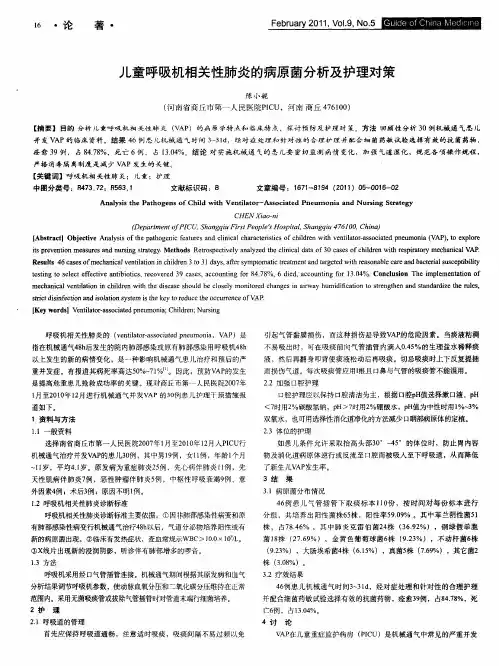

早产儿呼吸机相关性肺炎病原菌及药敏分析【摘要】目的探讨早产儿呼吸机相关性肺炎病原菌分布及药物敏感性特点,指导临床合理用药。

方法回顾性分析2008年3月至2010年7月56例发生呼吸机相关性肺炎早产儿的病原菌谱及药物敏感性情况。

结果检出病原菌13种,革兰氏阴性菌占71.43%,革兰氏阳性菌占23.21%,真菌占5.36%。

革兰氏阴性菌对美罗培南、亚胺培南西司他丁的敏感性最高;革兰氏阳性菌对万古霉素敏感性最高;真菌应用氟康唑治疗有效。

结论早产儿呼吸机相关性肺炎病原菌多为院内感染的耐药性较高的致病菌,临床医师根据药敏结果合理选择抗生素同时应积极采取有效的防治措施,减少发生率。

【关键词】早产儿;呼吸机相关性肺炎;病原菌;院内感染随着我国医疗卫生事业的不断发展,越来越多的早产儿得以救治,且救治的早产儿孕周越来越小[1]。

随之而来,需要呼吸机辅助通气(MV)治疗的早产儿越来越多,呼吸机相关性肺炎(V AP)亦随之增加,成为增加早产儿死亡的一种原因。

本文对我院2008年3月至2010年7月发生呼吸机相关性肺炎的56例早产儿进行了病原及药敏分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料56例早产儿男35例,女21例,孕周28~36周,体质量830~2400 g。

上机的主要疾病为肺透明膜病23例,重度窒息13例,新生儿肺炎11例,呼吸暂停5例,肺出血4例。

入院后即行经口气管插管,采用同步间歇指令+压力支持(SIMV+PS)通气模式机械通气,通气时间3~10 d(包括二次上机)。

1.2 诊断标准[2]根据中华医学会呼吸学分会制定的《医院获得性肺炎诊断和治疗指南》,V AP诊断标准为:使用MV 48 h后或撤机拔管48 h内X线胸片出现新的或进行性增大的肺部浸润性阴影,肺部实变体征和(或)可闻及湿啰音,并同时具备下列条件之一:外周血WBC总数增高(>10.0×109/L);体温>37.5℃;呼吸道有脓性分泌物;从支气管分泌物中分离出新的病原菌。

新生儿呼吸机相关性肺炎病因学研究及用药分析2200字呼吸机相关性肺炎(VAP)是指患者在住院期间因应用有创性机械通气而发生的肺部感染。

VAP是仅次于败血症的第二感染性疾病,它是造成患儿死亡和住院时间延长的关键原因。

随着医疗技术的不断发展和进步,机械通气应用越来越广泛,新生儿的VAP发生率也不断上升。

本文对新生儿呼吸机相关性肺炎病因学进行了研究,同时对用药情况进行了统计和分析,为临床实践和相关指南的制定提供参考。

毕业新生儿;呼吸机相关性肺炎;病因研究;用药分析R269.4 B 1672-3783(2017)11-03-0-01呼吸机相关性肺炎,英文缩写为VAP,是指机械通气48小时后至拔管后48小时内出现的肺炎,它是机械通气过程中常见而又严重的并发症之一,患者一旦发生VAP,就会造成脱机困难,严重者威胁患者的生命,直接导致病人死亡。

本文主要对新生儿呼吸机相关性肺炎的病因学进行了研究,同时对VAP患儿的用药情况进行了统计和分析,具体研究报道如下。

1 概述有数据统计,全球VAP的死亡率为20%到70%,我国的VAP患病率约为43%,病死率为50%。

由于VAP的致病菌和临床治疗与一般的肺炎并不相同,VAP的病死率很高,因此VAP的研究成为热点和难点,并且受到了诸多学者的关注和重视[1]。

呼吸机相关性肺炎是医院获得性肺炎的重要类型,它的一些特点具有地方性,同时它的一些特征又类似于流行病,它的病原由于地区的不同而产生一定的差别,同时与基础疾病、抗生素治疗、传播途径、病原菌的来源等多种因素有密切关系。

对于新生儿而言,由于新生儿的自身解剖和免疫特点,加之机械通气造成粘膜损伤,导致病原微生物更易进入下气道,因此VAP发生率更高[2]。

2 新生儿的VAP病因学研究2.1 病原微生物目前,真菌的感染比例正在逐渐增大,病原体中以细菌最为多见,其比例可达到90%以上,其中革兰阴性杆菌占50%~70%,具体包括铜绿假单孢菌、变形杆菌属、不动杆菌属等。

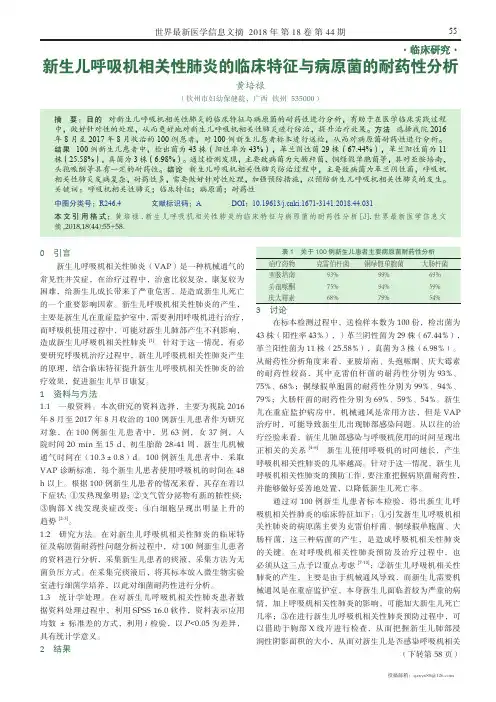

世界最新医学信息文摘 2018年 第18卷 第44期55投稿邮箱:sjzxyx88@·临床研究·新生儿呼吸机相关性肺炎的临床特征与病原菌的耐药性分析黄培禄(钦州市妇幼保健院,广西 钦州 535000)0 引言新生儿呼吸机相关性肺炎(VAP )是一种机械通气的常见性并发症,在治疗过程中,治愈比较复杂,康复较为困难,给新生儿成长带来了严重危害,是造成新生儿死亡的一个重要影响因素。

新生儿呼吸机相关性肺炎的产生,主要是新生儿在重症监护室中,需要利用呼吸机进行治疗,而呼吸机使用过程中,可能对新生儿肺部产生不利影响,造成新生儿呼吸机相关性肺炎[1]。

针对于这一情况,有必要研究呼吸机治疗过程中,新生儿呼吸机相关性肺炎产生的原理,结合临床特征提升新生儿呼吸机相关性肺炎的治疗效果,促进新生儿早日康复。

1 资料与方法1.1 一般资料。

本次研究的资料选择,主要为我院2016年8月至2017年8月收治的100例新生儿患者作为研究对象,在100例新生儿患者中,男63例,女37例,入院时间20 min 至15 d ,初生胎龄28-41周,新生儿机械通气时间在(10.3±0.8)d 。

100例新生儿患者中,采取VAP 诊断标准,每个新生儿患者使用呼吸机的时间在48 h 以上。

根据100例新生儿患者的情况来看,其存在着以下症状:①发热现象明显;②支气管分泌物有新的脓性痰;③胸部X 线发现炎症改变;④白细胞呈现出明显上升的趋势[2-3]。

1.2 研究方法。

在对新生儿呼吸机相关性肺炎的临床特征及病原菌耐药性问题分析过程中,对100例新生儿患者的资料进行分析,采集新生儿患者的痰液,采集方法为无菌负压方式。

在采集完痰液后,将其标本放入微生物实验室进行细菌学培养,以此对细菌耐药性进行分析。

1.3 统计学处理。

在对新生儿呼吸机相关性肺炎患者数据资料处理过程中,利用SPSS 16.0软件,资料表示应用均数±标准差的方式,利用t 检验,以P<0.05为差异,具有统计学意义。

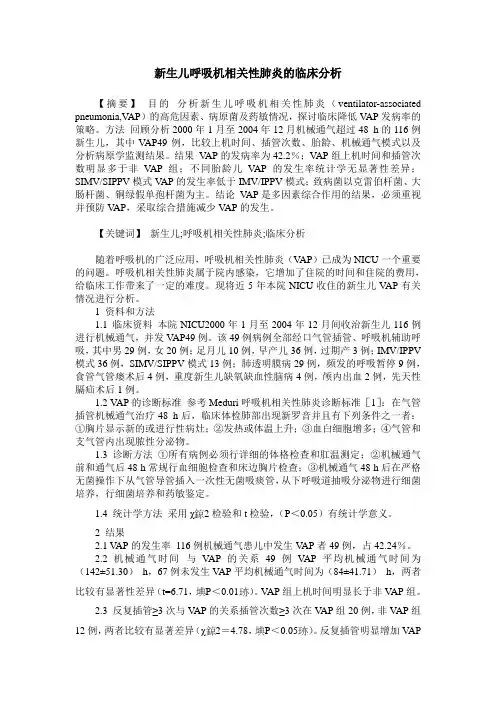

新生儿呼吸机相关性肺炎的临床分析【摘要】目的分析新生儿呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,V AP)的高危因素、病原菌及药敏情况,探讨临床降低V AP发病率的策略。

方法回顾分析2000年1月至2004年12月机械通气超过48 h的116例新生儿,其中V AP49例,比较上机时间、插管次数、胎龄、机械通气模式以及分析病原学监测结果。

结果V AP的发病率为42.2%;V AP组上机时间和插管次数明显多于非V AP组;不同胎龄儿V AP的发生率统计学无显著性差异;SIMV/SIPPV模式V AP的发生率低于IMV/IPPV模式;致病菌以克雷伯杆菌、大肠杆菌、铜绿假单孢杆菌为主。

结论V AP是多因素综合作用的结果,必须重视并预防V AP,采取综合措施减少V AP的发生。

【关键词】新生儿;呼吸机相关性肺炎;临床分析随着呼吸机的广泛应用,呼吸机相关性肺炎(V AP)已成为NICU一个重要的问题。

呼吸机相关性肺炎属于院内感染,它增加了住院的时间和住院的费用,给临床工作带来了一定的难度。

现将近5年本院NICU收住的新生儿V AP有关情况进行分析。

1 资料和方法1.1 临床资料本院NICU2000年1月至2004年12月间收治新生儿116例进行机械通气,并发V AP49例。

该49例病例全部经口气管插管、呼吸机辅助呼吸,其中男29例,女20例;足月儿10例,早产儿36例,过期产3例;IMV/IPPV 模式36例,SIMV/SIPPV模式13例;肺透明膜病29例,频发的呼吸暂停9例,食管气管瘘术后4例,重度新生儿缺氧缺血性脑病4例,颅内出血2例,先天性膈疝术后1例。

1.2 V AP的诊断标准参考Meduri呼吸机相关性肺炎诊断标准[1]:在气管插管机械通气治疗48 h后,临床体检肺部出现新罗音并且有下列条件之一者:①胸片显示新的或进行性病灶;②发热或体温上升;③血白细胞增多;④气管和支气管内出现脓性分泌物。

新生儿呼吸机相关性肺炎病原菌50例分析随着呼吸机在新生儿重症监护室(NICU)的广泛应用,新生儿呼吸机相关性肺炎(VAP)日益增多,成为影响高危新生儿抢救成功率的重要原因之一。

文献报道,10%-65%的机械通气病人可发生呼吸机相关性肺炎(VAP),VAP的死亡率为37.2%,而没有VAP的机械通气病人的死亡率为8.5%[1]。

本文对我院2008年8月-2010年8月NICU中收治的呼吸衰竭需要呼吸机辅助呼吸且并发VAP的患儿共50例进行回顾性分析。

1资料与方法1.1一般资料:50例发生呼吸衰竭需要呼吸机治疗且并发VAP的新生儿中,男38例,女12例,早产儿34例(其中极低出生体重儿12例),足月儿16例;机械通气前原发病:肺透明膜病25例,重度窒息7例,感染性肺炎5例,反复呼吸暂停4例,肺出血4例,外科术后3例,先天性心脏病1例。

1.2机械通气:呼吸机型:newborne360和美国鸟牌(VIP)。

全部经口插管,根据原发病及血气分析调节呼吸机参数。

机械通气时间22-362h,平均78.5h。

1.3呼吸道分泌物采集方法:撤机时无菌操作下用一次性吸痰管吸收下呼吸道分泌物作培养。

药敏试验用微量肉汤稀释法。

2结果2.1呼吸机相关性肺炎的发生率:98例需要呼吸机通气的患儿中50例符合呼吸机相关性肺炎的诊断标准[2]:接受机械通气48h后符合以下条件:①胸部χ线片出现新的或进行性肺侵润影;②发热;③血白细胞增多;④气道内有脓性分泌物。

本文VAP的发生率为51.0%,其中极低出生体重儿12例及机械通气≥7d者均发生VAP。

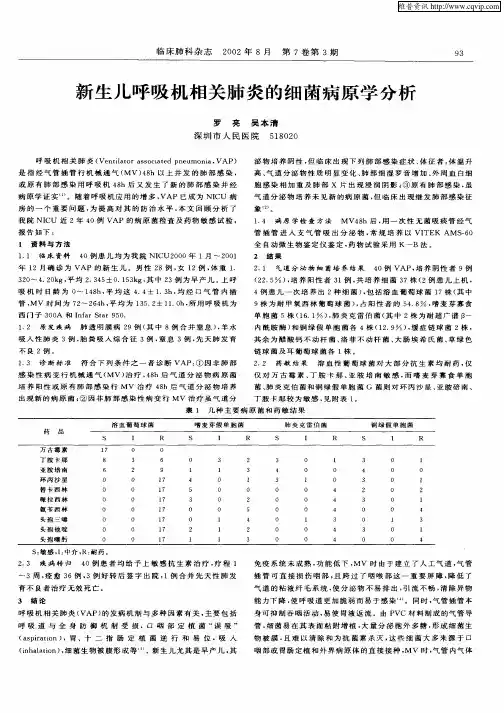

2.2病原菌及药敏:50例VAP患儿中41例下呼吸道分泌物检出病原菌,阳性率82%,病原菌主要为G-菌,其中以肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌及铜绿假单胞菌为主。

见表1.药敏结果见表2.。

革兰阴性杆菌敏感药物前五位依次是亚胺培南/西司他丁(泰能),环丙沙星,丁胺卡那,哌拉西林他唑巴坦,头孢他啶。

表皮葡萄球菌对万古霉素100%敏感。

新生儿呼吸机相关性肺炎的病原菌分析目的:探讨新生儿呼吸机相关性肺炎(V AP)的病原菌分析,为临床诊断治疗提供参考。

方法:选取笔者所在医院2011年7月-2014年3月收治的57例使用呼吸机机械通气时间≥48 h的V AP患儿,提取下呼吸道分泌物送检,作致病微生物培养及药物敏感试验,对标本进行病原菌分布及抗生素敏感率分析。

结果:检出病原菌61株,其中革兰阴性菌占88.52%,革兰阳性菌占4.92%,两种菌检出率比较差异有统计学意义(P<0.05),其他真菌占6.56%;最主要的病原菌均为革兰阴性菌:肺炎克雷伯菌(24.59%)、大肠埃希菌(19.67%)、阴沟肠杆菌(14.75%)、鲍氏不动杆菌(13.11%);四种主要革兰阴性菌(肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、阴沟肠杆菌、鲍氏不动杆菌)对阿米卡星、环丙沙星、亚胺培南敏感率为79.55%、77.27%、86.36%,具有高度敏感性,对头孢类抗生素敏感性较低。

结论:新生儿呼吸机相关性肺炎病原菌以革兰阴性菌为主,临床治疗新生儿V AP应根据各自地区的病原菌分布及耐药性特点,合理有效地使用抗生素治疗。

标签:新生儿;呼吸机相关性肺炎;病原菌分析随着现代急救技术不断发生,新生儿机械通气得到了广泛的应用,造成新生儿呼吸机肺炎的发病率也呈上升趋势[1]。

V AP是目前临场第二大院内感染性疾病,仅次于败血症。

有研究结果显示,V AP在国外的发病率大概在3%~28.3%,而在国内发病率达到42.2%~60.9%,受到医学界的广泛关注[2]。

由于V AP病原菌分布构成及耐药性存在明显的地方差异,并且病原菌本身也存在时代的变迁,所以现在对V AP病原菌及耐药性的研究存在不同的分析报道[3-4]。

本文就笔者所在医院新生儿V AP患者进行统计分析,探讨其病原菌的分布情况及药敏情况,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年7月-2014年3月在笔者所在医院新生儿监护病房接受呼吸机治疗的57例新生患儿,其中男32例,女15例,胎龄28~42周,平均胎龄(38.26±1.09)周,入院时间0.5 h~5 d,体重1.5~4.0 kg,平均体重(2.76±0.31)kg。

新生儿呼吸机相关肺炎的病原菌分析【摘要】目的:探讨新生儿呼吸机相关肺炎(V AP)的病原学和药物敏感情况,指导临床用药。

方法:符合V AP诊断标准的31例患儿的气道分泌物培养和药敏试验进行回顾性分析。

结果:16例痰培养阳性,共检出细菌23株,其中革兰阴性杆菌12株,球菌6株,霉菌5株。

结论:V AP的病原菌以革兰阴性菌为主,对亚胺硫霉素较敏感,其次为环丙沙星、头孢吡肟。

混合感染和多重耐药是V AP的病原学特点。

【关键词】新生儿;呼吸机相关肺炎;病原菌随着医学的发展,呼吸机在新生儿疾病中的广泛应用,新生儿呼吸机相关肺炎(V AP)的发生率越来越高,V AP的治疗成为新生儿病房中的一个重要问题。

为了解新生儿V AP的病原学和药敏情况,对我院2002~2007年收住新生儿使用呼吸机治疗符合V AP诊断标准的31例患儿的气道分泌物的培养和药敏试验进行回顾性研究,旨在指导临床更加合理地应用抗菌药物。

1 资料与方法1.1 临床资料:以我院2002~2007年度符合V AP诊断标准的31例患儿为研究对象,开始机械通气年龄20分钟~23天,平均日龄为2.85天,胎龄32+5~42+2周,平均为36.8周,产重1 445~4 135 g,平均2 555.6 g,机械通气时间2~10天,平均3.06天。

男21例,女10例,足月儿24例,早产儿7例;通气持续时间2~4天28例;超过4天3例。

住院2~25天,平均9.32天。

1.2 方法:V AP患儿取深部气管分泌物,作细菌培养及药物敏感试验。

2 结果2.1 治疗与转归:V AP 31例,治愈17例,好转8例,死亡1例,放弃5例。

2.2 通气持续时间与痰培养结果:通气持续2~4天共28例,痰培养阳性11例(占39.3%);通气时间超过4天共3例,痰培养阳性2例(占66.7%)。

2.3 细菌培养结果及分类:31例V AP中细菌培养阳性16例,其中6例为混合感染,其分离出的细菌23株,其中革兰阴性杆菌12株(52.2%),革兰阳性球菌6株(26.1%),真菌5株(21.7%)。