多因素方差分析讲解

- 格式:docx

- 大小:79.83 KB

- 文档页数:9

体育统计与SPSS读书笔记(八)—多因素方差分析(1)具有两个或两个以上因素的方差分析称为多因素方差分析。

多因素是我们在试验中会经常遇到的,比如我们前面说的单因素方差分析的时候,如果做试验的不是一个年级,而是多个年纪,那就成了双因素了:不同教学方法的班级,不同年级。

如果再加上性别上的因素,那就成了三因素了。

如果我们把实验前和试验后的数据用一个时间的变量来表示,那又多了一个时间的因素。

如果每个年级都是不同的老师来上,那又多了一个老师的因素,等等等等,所以我们在设计试验的时候都要进行充分考虑,并确定自己只研究哪些因素。

个人收集整理勿做商业用途下面用例子的形式来说说多因素方差分析的运用。

还是用前面说单因素的例子,前面的例子说了只在五年级抽三个班进行不同教学方法的试验,现在我们还要在初二和高二各抽三个班进行不同教学方法的试验。

形成年级和不同教学法班级双因素。

个人收集整理勿做商业用途分析:1.根据实验方案我们划出双因素分析的表格,可以看出每个单元格都是有重复数据(也就是不只一个数据),年级不同教学方法的班级定性班定量班定性定量班五年级(班级每个人)(班级每个人)(班级每个人)初中二年级(班级每个人)(班级每个人)(班级每个人)高中二年级(班级每个人)(班级每个人)(班级每个人)2.因为有重复数据,所以存在在数据交互效应的可能。

我们来看看交效应的含义:如果在A因素的不同水平上,B因素对因变量的影响不同,则说明A、B两因素间存在交互作用。

交互作用是多因素实验分析的一个非常重要的内容。

如因素间存在交互作用而又被忽视,则常会掩盖因素的主效应的显著性,另一方面,如果对因变量丫,因素A与B之间存在交互作用则已说明这两个因素都丫对有影响,而不管其主效应是否具有显著性。

在统计模型中考虑交互作用,是系统论思想在统计方法中的反映。

在大多数场合交互作用的信息比主效应的信息更为有用。

根据上面的判断。

根据上面的说法,我也无法判断是否有交互作用,不像身高和体重那么直接。

多因素方差分析结果解读多因素方差分析(MultivariateAnalysisofVariance,简称MANOVA)是一种用于检验多个自变量对一个因变量的影响的统计分析方法,它主要应用于研究多个自变量的整体影响,以及多个自变量之间的交互影响。

在多因素方差分析中,研究者需要对自变量、因变量、因素、水平、抽样设计和拟合统计模型等参数进行合理安排并给出具体分析方法、统计检验方法以及分析结果解读方法,以便得出准确的分析结果。

本文主要就如何正确解读多因素方差分析结果做一个讨论。

首先要明确的是,多因素方差分析结果从两个角度进行解读:整体的影响和交互的影响。

在解读多因素方差分析结果的整体影响时,关键是检验多个自变量对因变量的影响,这通常是通过检验拟合模型的F统计量来实现的,如果F统计量达到显著性水平(一般认为是α=0.05),则可以得出多个自变量对因变量有统计学意义的整体影响的结论,但不能准确判断具体哪个自变量对因变量最有影响力,需要进一步解读它们之间的交互影响。

多因素方差分析的另一个重点是检验多个自变量之间的交互影响,它是检验多个自变量对因变量的影响的补充,可以更精确地判断出多个自变量之间的某种特定关系。

这里有几种常用的检验交互影响的方法:F检验、Wilks’检验、Hotelling-Lawley Trace检验以及Bartlett-Box F检验、Roy’s大F检验等,其中F检验用于检验各个因素与交互因素之间的关系;Wilks’检验和Hotelling-Lawley Trace检验用于检验因素之间以及因素与交互因素之间的关系;Bartlett-Box F检验和Roy’s大F检验则用于检验因素、交互因素与因变量之间的关系。

总的来说,在解读多因素方差分析结果时,要同时检验多个自变量对因变量的影响和多个自变量之间的交互影响,不仅要给出准确的分析方法和统计检验方法,而且要根据检验结果准确解读分析结果,以便正确地概括出多个自变量对因变量的整体影响及多个自变量之间的具体关系,以达到准确仿真分析实际情况的目的。

SPSS操作多因素方差分析

一、多因素方差分析简介

多因素方差分析(ANOVA)是一种统计学方法,利用它可以检验两个

或多个样本的总体均值是否相同。

它的基本假设是,多个样本取自同一总

体的正态分布,样本之间的差异是根据其中一种因素的变化而产生的,而

不是随机变化。

多因素方差分析一般用于检验不同变量的数据间的差异性。

二、多因素方差分析SPSS使用步骤

1、打开并登录SPSS:在Windows桌面找到SPSS图标,双击打开,

输入用户名和密码即可进入SPSS主界面。

2、导入数据:在SPSS主界面点击【文件】,再点击【导入数据】,

从计算机中找到需要导入的数据文件,打开,确定即可将数据文件导入到SPSS中。

3、运行多因素方差分析:在SPSS主界面点击【分析】,再点击【多

因素方差分析】,它会弹出一个多因素方差分析窗口,在窗口中配置多因

素方差分析的模型,一般情况下,前三步不需要修改,点击【下一步】;

第四步,需要在【变量】框中选择要分析的变量,点击【下一步】;第五步,需要在【因子】框中添加本次分析的因子,双击所选变量,添加到

【因子】框中,确定添加无误后,点击【下一步】;第六步,设定多因素

方差分析的显著性水平,点击【完成】,结束设置。

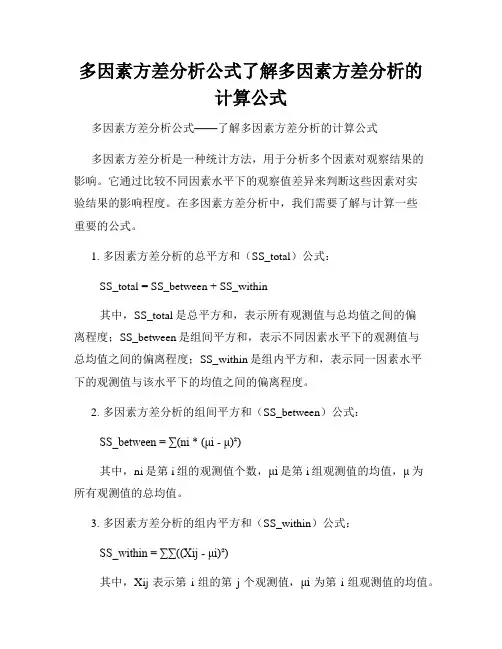

多因素方差分析公式了解多因素方差分析的计算公式多因素方差分析公式——了解多因素方差分析的计算公式多因素方差分析是一种统计方法,用于分析多个因素对观察结果的影响。

它通过比较不同因素水平下的观察值差异来判断这些因素对实验结果的影响程度。

在多因素方差分析中,我们需要了解与计算一些重要的公式。

1. 多因素方差分析的总平方和(SS_total)公式:SS_total = SS_between + SS_within其中,SS_total是总平方和,表示所有观测值与总均值之间的偏离程度;SS_between是组间平方和,表示不同因素水平下的观测值与总均值之间的偏离程度;SS_within是组内平方和,表示同一因素水平下的观测值与该水平下的均值之间的偏离程度。

2. 多因素方差分析的组间平方和(SS_between)公式:SS_between = ∑(ni * (μi - μ)²)其中,ni是第i组的观测值个数,μi是第i组观测值的均值,μ为所有观测值的总均值。

3. 多因素方差分析的组内平方和(SS_within)公式:SS_within = ∑∑((Xij - μi)²)其中,Xij表示第i组的第j个观测值,μi为第i组观测值的均值。

4. 多因素方差分析的组间平均平方(MS_between)公式:MS_between = SS_between / (k - 1)其中,k为不同因素水平的个数。

5. 多因素方差分析的组内平均平方(MS_within)公式:MS_within = SS_within / (N - k)其中,N为总观测值的个数。

6. 多因素方差分析的F统计量公式:F = MS_between / MS_withinF统计量用于判断不同因素水平的均值之间的差异是否显著。

若F 值大于某个临界值,则认为不同因素水平的均值存在显著差异。

通过以上公式,我们可以计算出组间平方和、组内平方和、组间平均平方、组内平均平方和F统计量,从而进行多因素方差分析。

多因素方差分析的重要公式解析在统计学中,方差分析是一种重要的统计分析方法,用于检验多个变量对于一个因变量的影响是否显著。

而多因素方差分析则是对多个自变量对因变量产生的影响进行分析和比较。

在进行多因素方差分析时,我们需要了解和掌握一些重要的公式,以便正确、准确地进行分析和研究。

一、总平方和(SS_T)总平方和是指因变量的总变异程度,它包括各个观测值与所有观测值的平均值之差的平方和。

总平方和可以用以下公式来计算:SS_T = Σ((X_ij - X_bar)^2)其中,X_ij表示第i个处理条件下的第j个观测值,X_bar表示全部观测值的平均值,Σ表示求和。

二、因素平方和(SS_A、SS_B、SS_AB、SS_E)在多因素方差分析中,我们通常需要考虑多个因素对因变量的影响。

因素平方和是指各个因素对总平方和的贡献,可以用以下公式来计算:SS_A = n * Σ((X_bar_i - X_bar)^2)SS_B = m * Σ((X_bar_j - X_bar)^2)SS_AB = Σ((X_ij - X_bar_i - X_bar_j + X_bar)^2)SS_E = SS_T - SS_A - SS_B - SS_AB其中,n表示第一个自变量的水平数,m表示第二个自变量的水平数。

三、均方(MS_A、MS_B、MS_AB、MS_E)均方是指因素平方和除以相应的自由度。

均方可以用以下公式来计算:MS_A = SS_A / df_AMS_B = SS_B / df_BMS_AB = SS_AB / df_ABMS_E = SS_E / df_E其中,df_A、df_B、df_AB、df_E分别代表因素A、因素B、交互作用AB和误差的自由度。

四、F值(F_A、F_B、F_AB)F值是用来判断各个因素是否对因变量的影响具有统计显著性。

F 值可以用以下公式来计算:F_A = MS_A / MS_EF_B = MS_B / MS_EF_AB = MS_AB / MS_E根据所得的F值,我们可以参照F分布表,找出对应的临界值,从而判断因素的显著性。

多因素方差分析结果解读多因素方差分析是一种统计学方法,用于衡量研究变量之间的统计关系,以了解不同变量之间的交互作用。

多因素方差分析(ANOVA)可以使科学家、工程师和其他研究者探索并发现不同因素(变量)之间的关系,以便对有效的解释和可视化的信息进行解读。

本文将讨论多因素方差分析结果解读的基本概念,以及基于多因素方差分析数据分析结果正确解读的重要性。

首先,需要了解多因素方差分析的基本知识和步骤。

“多因素方差分析”是一种在统计学中用来确定多个变量之间关系的统计方法。

它可以在每个变量之间检测不同水平的均方差,以了解变量之间的交互作用。

这种分析通过定义变量并应用严格的统计标准来识别和分析变量之间的关系。

多因素方差分析的结果解释是有价值的,因为它们可以帮助研究者了解不同变量之间的关系,从而推断其中的交互作用。

多因素方差分析结果的正确解读可以帮助科学家和其他研究者更好地了解和探究变量之间的关系,以便建立准确有效的模型。

进行多因素方差分析时,最重要的是执行正确的统计分析,以便对数据进行准确描述。

多因素方差分析结果解释也是一种重要的工具,可以帮助研究者确定变量之间的关系,从而建立有效的模型。

正确的解释需要考虑变量之间的相关性,以及它如何影响整个分析的结果。

多因素方差分析的结果可以很好地说明变量之间的关系。

研究者可以根据结果检查各个变量之间的相关性,以及每个变量如何影响研究结果。

多因素方差分析结果解释可以帮助研究者更好地识别和分析变量之间的关系,从而建立有效的模型。

多因素方差分析结果解释的重要性在于它可以帮助研究者更加准确地了解研究问题,并对不同变量之间的相互作用做出准确的推断。

多因素方差分析的结果可以帮助研究者了解具体的研究内容,从而更好地回答研究问题。

总之,多因素方差分析结果解释在研究变量之间关系的统计学中十分重要,可以帮助研究者更加准确地了解研究变量之间的关系,并对不同变量之间的相互作用做出准确的推断。

正确理解和使用多因素方差分析结果解释,可以帮助研究者更好地利用和分析其研究结果,从而产生更有效的解决方案。

多因素方差分析的重要公式详解多因素方差分析是一种常用的统计分析方法,可以用于研究实验设计中多个自变量对因变量的影响。

它通过计算各种不同因素所引起的变异程度来确定因素之间的差异是否显著。

本文将详细解析多因素方差分析中的重要公式,帮助读者更好地理解和运用这一方法。

1. 总变异(SST)公式总变异是指因变量整体的变异情况,可以通过计算各观测值与总体均值之间的离差平方和来得到。

总变异公式如下:SST = Σ(yij - ȳ..)^2其中,yij表示第i个处理水平下的第j个观测值,ȳ..表示所有观测值的均值。

2. 处理效应(SSA)公式处理效应是指不同因素水平对因变量的影响程度,可以通过计算各处理水平下观测值与总体均值之间的离差平方和来得到。

处理效应公式如下:SSA = rΣ(ȳi. - ȳ..)^2其中,ȳi.表示第i个处理水平下的观测值均值,r表示每个处理水平下的观测次数。

3. 误差(SSW)公式误差是指无法被因素解释的随机因素引起的变异,可以通过计算各观测值与其所在处理水平均值之间的离差平方和来得到。

误差公式如下:S SW = Σ(yij - ȳi.)^24. 自由度(df)公式自由度是指数据集中独立变动的观测个数。

在多因素方差分析中,自由度的计算有以下几个关键公式:- 总自由度(dft) = 总处理次数 - 1 = I - 1- 处理自由度(dfa) = 处理水平数 - 1 = a - 1- 误差自由度(dfe) = 总观测次数 - 总处理次数 = N - I其中,I表示总处理次数,a表示处理水平数,N表示总观测次数。

5. 均方(MS)公式均方是指各来源变异的均值,可以通过总平方和除以相应的自由度来得到。

均方公式如下:- 处理均方(MSA) = SSA / dfa- 误差均方(MSE) = SSW / dfe6. F比值公式F比值是判断因素之间差异是否显著的依据,可以通过处理均方除以误差均方来计算。

多因素被试间、被试内混合实验方差分析本次实验为多因素被试间、被试内混合实验设计,如A因素采用被试间设计,A因素各个程度不是使用同一组被试,A因素各个程度之间的数据是不相关的。

B因素采用被试内设计,在A因素的某一程度下,B因素的各个程度那么是使用一样的被试。

每一被试B因素的各程度的实验都做,因此B因素各程度之间的数据为相关数据。

一、目的、通过测定“知道结果〞对画线准确性的影响,验证实验中的自变量、因变量和控制变量。

二、被试:本批被试为某大学学生〔年龄在23~40岁之间〕分两组:实验组〔有反应〕;控制组〔无反应〕三、实验材料3.1.画有标准线段的卡片3.2.挡板、短尺〔最小刻度单位mm〕3.3.每名被试三张记录纸,记录画线结果四、实验程序4.1.前测:4.1.1. 参照标准线段画20条一样长的线段,被试只能看标准线段,不能看自己画的线和画线的手,主试用挡板遮挡。

4.2.练习阶段:. 实验组:继续画100条线段,每次画完给反应:4.2.2. 误差2mm反应“正好〞,误差5mm反应“稍长〞或“稍短〞,大于5mm反应“长了〞或“短了〞4.2.3. 控制组:继续画100条线段,没有反应,如前测。

4.3.后测:4.3.1. 考察练习效果,参照标准线段画20条一样长的线段,没有反应。

五、A2S5B5混合实验设计模型表A2S10B5混合设计模型在这个实验中A因素是采用的被试间设计,A1、A2分别采用不同的被试组S1~S5和S6~S10,A1 、A2 的数据各自独立。

而B因素的五个程度是用被试内设计,在A1 程度的下面B因素的五个程度是用被试组〔S1~S5〕,在A2 程度的下面B因素的五个程度是用被试组〔S6~S10〕,分别按拉丁方顺序采集的数据,B1 B2 B3 B4 B5的数据是相关的。

六、变异来源分析A因素为被试间设计,分A因素组间均方MS A 组内均方MS S(A)、MS S(A)含有被试的个体差异和实验和实验偶尔误差带来的变异。

方差分析(Analysis of Variance,简称ANOVA),又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。

由于各种因素的影响,研究所得的数据呈现波动状。

造成波动的原因可分成两类,一是不可控的随机因素,另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。

多因素方差分析:

(一)多因素方差分析基本思想

多因素方差分析用来研究两个及两个以上控制变量是否对观测变量产生显著影响。

这里,由于研究多个因素对观测变量的影响,因此称为多因素方差分析。

多因素方差分析不仅能够分析多个因素对观测变量的独立影响,更能够分析多个控制因素的交互作用能否对观测变量的分布产生显著影响,进而最终找到利于观测变量的最优组合。

例如:

分析不同品种、不同施肥量对农作物产量的影响时,可将农作物产量作为观测变量,品种和施肥量作为控制变量。

利用多因素方差分析方法,研究不同品种、不同施肥量是如何影响农作物产量的,并进一步研究哪种品种与哪种水平的施肥量是提高农作物产量的最优组合。

多因素方差分析多因素方差分析是对一个独立变量是否受一个或多个因素或变量影响而进行的方差分析。

SPSS调用“Univariate”过程,检验不同水平组合之间因变量均数,由于受不同因素影响是否有差异的问题。

在这个过程中可以分析每一个因素的作用,也可以分析因素之间的交互作用,以及分析协方差,以及各因素变量与协变量之间的交互作用。

该过程要求因变量是从多元正态总体随机采样得来,且总体中各单元的方差相同。

但也可以通过方差齐次性检验选择均值比较结果。

因变量和协变量必须是数值型变量,协变量与因变量不彼此独立。

因素变量是分类变量,可以是数值型也可以是长度不超过8的字符型变量。

固定因素变量(Fixed Factor)是反应处理的因素;随机因素是随机地从总体中抽取的因素。

[例子]研究不同温度与不同湿度对粘虫发育历期的影响,得试验数据如表5-7。

分析不同温度和湿度对粘虫发育历期的影响是否存在着显著性差异。

表5-7 不同温度与不同湿度粘虫发育历期表数据保存在“DATA5-2.SAV”文件中,变量格式如图5-1。

1)准备分析数据在数据编辑窗口中输入数据。

建立因变量历期“历期”变量,因素变量温度“A”,湿度为“B”变量,重复变量“重复”。

然后输入对应的数值,如图5-6所示。

或者打开已存在的数据文件“DATA5-2.SAV”。

图5-6 数据输入格式2)启动分析过程点击主菜单“Analyze”项,在下拉菜单中点击“General Linear Model”项,在右拉式菜单中点击“Univariate”项,系统打开单因变量多因素方差分析设置窗口如图5-7。

图5-7 多因素方差分析窗口3)设置分析变量设置因变量:在左边变量列表中选“历期”,用向右拉按钮选入到“Dependent Variable:”框中。

设置因素变量:在左边变量列表中选“a”和“b”变量,用向右拉按钮移到“Fixed Factor(s):”框中。

可以选择多个因素变量。

单因素方差分析与多因素方差分析在统计学中,方差分析是一种常用的统计方法,用于比较多个样本或组之间是否存在显著性差异。

它分为单因素方差分析和多因素方差分析两种类型。

本文将对这两种分析方法进行详细讲解,并探讨其应用场景及步骤。

一、单因素方差分析单因素方差分析适用于只有一个自变量(或称因素)的情况。

它的目的是通过比较组间的差异,确定各组之间是否存在显著性差异。

以下是进行单因素方差分析的步骤:1. 设定假设:在进行方差分析之前,首先需要设定空假设和备择假设。

空假设(H0)通常假设各组的总体均值相等,备择假设(Ha)则假设至少有一组的总体均值与其他组不同。

2. 收集数据:收集与研究对象相关的数据,确保样本的选择具有代表性,并满足方差分析的基本要求。

3. 计算平方和:根据收集到的数据,计算总平方和(SST),组内平方和(SSW)和组间平方和(SSB)。

总平方和表示总体误差的方差,组内平方和表示各组内部误差的方差,组间平方和表示不同组之间的差异。

4. 计算均方:根据平方和计算均方,即总均方(MST),组内均方(MSW)和组间均方(MSB)。

均方是指平方和除以自由度。

5. 计算F值:通过计算方差比(F值)来检验组间差异的显著性。

F值越大,说明组间差异越显著。

6. 进行假设检验:基于计算的F值和设定的显著性水平,进行假设检验。

如果计算得到的F值大于临界值,则拒绝空假设,认为组间存在显著差异。

7. 进行事后比较:如果拒绝了空假设,需要进一步进行事后比较,确定具体哪些组之间存在显著差异。

一般常用的事后比较方法有Tukey、LSD等。

二、多因素方差分析多因素方差分析适用于有两个以上自变量的情况。

它能够同时考察多个自变量对因变量的影响,并进一步分析这些自变量之间的交互效应。

以下是进行多因素方差分析的步骤:1. 设定假设:与单因素方差分析一样,需要设定空假设和备择假设。

2. 收集数据:收集与研究对象相关的数据,确保样本的选择具有代表性,并满足方差分析的基本要求。

多因素方差分析

定义:

多因素方差分析中的控制变量在两个或两个以上,研究目的是要分析多个控制变量的作用、多个控制变量的交互作用以及其他随机变量是否对结果产生了显著影响。

前提:

1总体正态分布。

当有证据表明总体分布不是正态分布时,可以将数据做正态转化。

2变异的相互独立性。

3各实验处理内的方差要一致。

进行方差分析时,各实验组内部的方差批次无显著差异,这是最重要的一个假定,为满足这个假定,在做方差分析前要对各组内方差作齐性检验。

多因素方差分析的三种情况:

只考虑主效应,不考虑交互效应及协变量;

考虑主效应和交互效应,但不考虑协变量;

考虑主效应、交互效应和协变量。

一、多因素方差分析

1选择分析方法

本题要判断控制变量“组别”和“性别”是否对观察变量“数学”有显著性影响,而控制变量只有两个,即“组别”、“性别”,所以本题采用双因素分析法,但需要进行正态检验和方差齐性检验。

2建立数据文件

在SPSS17.0中建立数据文件,定义4个变量:“人名”、“数学”、“组别”、“性别”。

控制变量为“组别”、“性别”,观察变量为“数学”。

在数据视图输入数据,得到如下数据文件:

3正态检验(P>0.05,服从正态分布)

正态检验操作过程:

“分析”→“描述统计”→“探索”,出现“探索”窗口,将因变量“成绩”放入“因变量列表”,将自变量“组别”、“性别”放入“因子列表”,将“人名”放入“标注个案”;

点击“绘制”,出现“探索:图”窗口,选中“直方图”和“带检验的正态图”,点击“继续”;点击“探索”窗口的“确定”,输出结果。

因变量是用户所研究的目标变量。

因子变量是影响因变量的因素,例如分组变量。

标注个案是区分每个观测量的变量。

带检验的正态图(Normality plots with test,复选框):选择此项,将进行正态性检验,并生成正态Q-Q概率图和无趋势正态Q-Q概率图。

正态检验结果分析:

表1 控制变量为“组别”的正态性检验结果,Shapiro-Wilk的p值0.884、0.793、0.343都大于0.05,因而我们不能拒绝零假设,也就是说没有证据表明各组的数据不服从正态分布(检验中的零假设是数据服从正态分布)。

即p值≥0.05,数据服从正态分布。

表2 控制变量为“性别”的正态性检验结果,Shapiro-Wilk的p值0.165、0. .575都大于0.05,

因而我们不能拒绝零假设,也就是说没有证据表明各组的数据不服从正态分布(检验中的

零假设是数据服从正态分布)。

即p值≥0.05,数据服从正态分布。

情况一只考虑主效应:(包括4、5步)(区别用下划线)

4多因素方差分析操作过程

“分析”→“一般线性模型”→“单变量”,出现“单变量”窗口,将因变量“成绩”放入“因变量列表”(因变量只能选一个),将自变量“组别”和“性别”放入“固定因子”列表;点击“模型”,出现“单变量:模型”窗口,点击“设定”,在“构建项”选择“主效应”,将“组别”和“性别”分别放入“模型”列表,点击“继续”,回到主对话框;点击“绘制”,出现“单变量:轮廓图”,将“组别”放入“水平轴”,将“性别”放入“单图”,点击“添加”,点击“继续”,回到主对话框;点击“两两比较”,将“组别”和“性别”放入“两两比较检验”列表,选择“LSD”和“S-N-K” 、“Dunnett’s C”,点击“继续”,回到主对话框;点击“选项”选择“方差同质性检验”和“描述性”,点击“继续”,回到主对话框;点击“单变量”窗口的“确定”,输出结果。

5多因素方差分析结果分析

表1 主体间因子

N

组别 1 10

2 10

3 10 性别0 15

1 15

齐,事后多重比较用“Dunnett’s C ”;S-N-K法多重比较结果为无差别表达方式,即把差别没有显著性意义的比较组在同一列里)

,说明“组别”的主效应极显著;

有显著性差异。

SNK法多重比较结果是把差别没有显著性意义的比较组在同一列里,有差异的放在不同列里。

每一列最下面有一个“显著性”P值,表示列内部水平的差异的P值;检验水准α=0.05,不同列间差异有显著意义,同列间各组差异无显著意义。

我的前三个浓度之间无显著差异,倒数2-5个浓度之间无差异。

情况二考虑交互效应:(包括4、5步)(区别用下划线)

4多因素方差分析操作过程

“分析”→“一般线性模型”→“单变量”,出现“单变量”窗口,将因变量“成绩”放入“因变量列表”(因变量只能选一个),将自变量“组别”和“性别”放入“固定因子”列表;点击“模

型”,出现“单变量:模型”窗口,点击“设定”,在“构建项”选择“交互效应”,将“组别”和“性别”分别放入“模型”列表,再同时选定“组别”和“性别”放入“模型”列表,点击“继续”,回到主对话框;点击“绘制”,出现“单变量:轮廓图”,将“组别”放入“水平轴”,将“性别”放入“单图”,点击“添加”,点击“继续”,回到主对话框;点击“两两比较”,将“组别”和“性别”放入“两两比较检验”列表,选择“LSD”和“S-N-K” 、“Dunnett’s C”,点击“继续”,回到主对话框;点击“选项”选择“方差同质性检验”和“描述性”,点击“继续”,回到主对话框;点击“单变量”窗口的“确定”,输出结果。

5多因素方差分析结果分析

表1 主体间因子

N

组别 1 10

2 10

3 10

性别0 15

1 15

表4 主体间效应的检验,“组别”P=0.000<0.01,说明“组别”的主效应极显著;“性别”P=0.394>0.05,说明“性别”的主效应不显著;考虑“性别”和“组别”的交互效应,P=0.301>0.05,说明“组别”和“性别” 的交互相应不显著。

由于“性别”只有两个水平,所以没有“性别”的事后多重比较。

表5 多个比较,组1和组2的P=0.060>0.05,说明组1和组2无显著性差异;组1和组3的P=0.000<0.01,说明组1和组3有极显著性差异;组2和组3的P=0.001<0.01,说明组2和组3有极显著性差异。

成绩

组别N

子集

1 2

Student-Newman-Keuls a,,b 3 10 67.30

2 10 81.80

1 10 89.60

Sig. 1.000 .060

已显示同类子集中的组均值。

基于观测到的均值。

误差项为均值方 (错误) = 77.984。

a. 使用调和均值样本大小 = 10.000。

b. Alpha = .05。

表6 为S-N-K多重比较结果,说明组1和组2无显著性差异,组1和组3有显著性差异,组2和组3有显著性差异。

SNK法多重比较结果是把差别没有显著性意义的比较组在同一列里,有差异的放在不同列里。

每一列最下面有一个“显著性”P值,表示列内部水平的差异的P值;检验水准α=0.05,不同列间差异有显著意义,同列间各组差异无显著意义。

我的前三个浓度之间无显著差异,倒数2-5个浓度之间无差异。

从均数图可以发现,在不同组中,不同性别学生的数学成绩是不一样的。

学生组2±A

学生组3±B

注:不同的小写字母间,差异显著;不同的大写字母间, 差异极显著。

组1数学成绩± ;组1数学成绩± ;组1数学成绩± 。

组1和组2无显著性差异,组1和组3有显著性差异,组2和组3有显著性差异。

多重比较有几种的方法:符号标记法、标记字母法、列梯形表法、划线法

注:与学生组1比较,*P≤0.05,差异显著;** P<0.01,差异极显著。

注:不同的小写字母间,差异显著;不同的大写字母间, 差异极显著。