《纯弯曲时的正应力》教案

- 格式:doc

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:8

![实验七 纯弯曲梁的正应力实验[DOC]](https://uimg.taocdn.com/7a921bac03d276a20029bd64783e0912a2167c9f.webp)

实验七纯弯曲梁的正应力实验[DOC]

实验目的:研究梁的中间点和两端点载荷作用下,现对象梁的变形和应力响应关系;测量梁的悬臂梁跨度;实现双轴载荷下梁的变形和应力的测量。

实验原理:该实验中的梁采用的是纯弯曲(非支承梁),根据应力方程和变形方程,可将变形和应力计算出来;悬臂梁跨径由始及终支点的水平位移量和圆半径决定。

实验仪器:梁材、载荷架、千分表、探头等测试器具。

实验步骤:

1. 将测试材料准备好,将梁安放到载荷架上,并调节支点的位置,使梁跨径恒定。

2. 调节载荷架,给两端点施加线性载荷,以产生纯弯的梁曲线。

3. 使用千分表和探头记录梁曲线的支点位置,从而计算梁跨径。

4. 根据应力方程和变形方程,计算梁中间点和两端点处的应力和变形量。

实验结果:

通过测量和计算,实验获得以下结果:

梁跨度:397 mm

中间点应力:234 MPa

两端点应力:110 MPa。

实验六纯弯曲梁的正应力实验一、实验目的1. 梁在纯弯曲时横截面上正应力大小和分布规律;2. 验证纯弯曲梁的正应力计算公式;3. 测定泊松比μ;4. 掌握电测法的基本原理;二、实验设备1. 材料力学多功能实验台;2. 静态数字电阻应变仪一台;3. 矩形截面梁;4. 游标卡尺;三、实验原理1. 测定弯曲正应力本实验采用的是低碳钢制成的矩形截面试件,当力F 作用在辅助梁中央A 点时,通过辅助梁将压力F 分解为两个集中力2/F 并分别作用于主梁(试件)的B 、C 两点。

实验装置受力简图如下图所示。

根据内力分析,BC 段上剪力0=S F ,弯矩Fa M 21=,因此梁的BC 段发生纯弯曲。

在BC 段中任选一条横向线(通常选择BC 段的中间位置),在离中性层不同高度处取5个点,编号分别为①、②、③、④、⑤,在5个点的位置处沿着梁的轴线方向粘贴5个电阻应变片,如下图所示。

D C B a F/2F/2E a ⑥ ⑤ ①② ④ ③ hb根据单向受力假设,梁横截面上各点均处于单向应力状态,应用轴向拉伸时的胡克定律,即可通过测定的各点应变,计算出相应的实验应力。

采用增量法,各点的实测应力增量表达式为:i i E 实实εσ∆=∆式中:i 为测量点的编号,i =1、2、3、4、5;i 实ε∆ 为各点的实测应变平均增量;为各点的实测应力平均增量; 纯弯梁横截面上正应力的理论表达式为:z i i I y M ⋅=σ ; 增量表达式为: zi i I y M ⋅∆=∆σ 通过同一点实测应力的增量与理论应力增量计算结果比较,算出相对误差,即验证纯弯曲梁的正应力计算公式。

以截面高度为纵坐标,应力大小为横坐标,建立平面坐标系。

将5个不同测点通过计算得到的实测应力平均增量以及各测点的测量高度分别作为横坐标和纵坐标标画在坐标平面内,并连成曲线,即可与横截面上应力理论分布情况进行比较。

2. 测定泊松比在梁的下边缘纵向应变片⑤附近,沿着梁的宽度方向粘贴一片电阻应变片⑥(电阻应变片⑥也可贴在梁的上边缘),测出沿宽度方向的应变,利用公式εεν'=,确定泊松比。

实验七 纯弯曲梁的正应力实验一、实验目的1.测定梁纯弯曲时的正应力分布规律,并与理论计算结果进行比较,验证弯曲正应力公式。

2.掌握电测法的基本原理。

二、实验设备1.纯弯曲梁实验装置。

2.静态电阻应变仪。

三、实验原理已知梁受纯弯曲时的正应力公式为z I y M ⋅=σ 式中M 为纯弯曲梁横截面上的弯矩,z I 为横截面对中性轴Z 的惯性矩,y 为横截面中性轴到欲测点的距离。

本实验采用铝制的箱形梁,在梁承受纯弯曲段的侧面,沿轴向贴上五个电阻变应片,如图7-1所示,1R 和5R 分别贴在梁的顶部和低部,2R 、4R 贴在 4H y ±=的位置,3R 在中性层处。

当梁受弯曲时,即可测出各点处的轴向应变实i ε(i=1、2、3、4、5)。

由于梁的各层纤维之间无挤压,根据单向应力状态的胡克定律,求出各点的实验应力为:实i σ= ⋅E 实i ε(=i 1、2、3、4、5)式中,E 是梁材料的弹性模量。

这里采用的增量法加载,每增加等量的载荷△P ,测得各点相应的应变增量为△实i ε,求出△实i ε的平均值实i ε∆,依次求出各点的应力增量△实i σ为:△实i σ = ⋅E 实i ε∆ (7-1)把△实i σ与理论公式算出的应力增量:i σ∆理 = zi I y M ⋅∆ (7-2) 加以比较从而验证理论公式的正确性。

从图 7-l 的试验装置可知,a P M ⋅∆=∆21 (7-3)图7-1 纯弯曲梁装置四、实验步骤1.拟定加载方案。

在0~20kg 的范围内分4级进行加载,每级的载荷增量kg P 5=∆。

2. 接通应变仪电源,把测点1的应变片和温度补偿片按半桥接线法接通应变仪,具体做法是:将测点1的应变片接在应变仪的A 、B 接线柱上,将温度补偿片接在B 、C 接线柱上。

调整应变仪零点(或记录应变仪的初读数)。

3.每增加一级载荷(kg P 5=∆),记录引伸仪读数一次,直至加到20kg 。

注意观察各级应变增量情况。

实验七纯弯曲梁的正应力实验

(doc)

实验七纯弯曲梁的正应力实验:

目的: 1、利用纯弯曲梁的正应力实验,测量出梁材的断面系数和位移系数。

2、通过观察变形情况,了解梁材的本构关系。

原理:纯弯曲梁的正应力实验是一种测定梁材的断面系数和位移系数的实验方法。

在梁材处于纯弯曲状态时,其纵向挠度受支承限制,梁材只能在竖直方向变形,而水平方向处于不变形状态,因此,该实验就是利用纯弯曲梁的竖直变形进行测量。

实验步骤: 1、将梁材设置在实验装置上,并确定梁材的长度和断面尺寸; 2、将梁材中部悬空,并用负载支撑梁材的两端; 3、将负载按照实验要求的步进单位,逐步增加; 4、在每种负载状态下,记录梁材竖直变形的量值; 5、用记录的数据,计算梁材的断面系数和位移系数。

实验五 纯弯曲梁正应力实验一、试验目的1、熟悉电测法的基本原理。

2、进一步学会静态电阻应变仪的使用。

3、用电测法测定钢梁纯弯曲时危险截面沿高度分布各点的应力值。

二、试验装置1、材料力学多功能实验装置2、CM-1C 型静态数字应变仪三、试验原理本试验装置采用低碳钢矩形截面梁,为防止生锈将钢梁进行电镀。

矩形截面钢梁架在两支座上,加载荷时,钢梁中段产生纯弯曲变形最大,是此钢梁最危险的截面。

为了解中段危险截面纯弯曲梁应力沿高度方向分布情况,采用电测法测出加载时钢梁表面沿高度方向的应变情况,再由σ实=E ε实得到应力的大小。

试验前在钢梁上粘贴5片应变片见图5—1,各应变片的间距为4h,即把钢梁4等分。

在钢梁最外侧不受力处粘贴一片R 6作为温度补偿片。

图5—1 试验装置示意图对于纯弯曲梁,假设纵向纤维仅受单向拉伸或压缩,因此在起正应力不超过比例极限时,可根据虎克定律进行计算:σ实=E ε实E 为刚梁的弹性模量,ε实是通过电测法用电阻应变仪测得的应变值。

四、电测法基本原理1、电阻应变法工作原理电测法即电阻应变测试方法是根据应变应力关系,确定构件表面应力状态的一种实验应力分析法。

将应变片紧紧粘贴在被测构件上,连接导线接到电桥接线端子上 当构件受力 构件产生应变 应变片电阻值随之变化 应变仪内部的惠斯登电桥将电阻值的变化转变成正比的电压信号电阻应变仪内部的放大、相敏、检波电路转换显示器读出应变量。

2、电阻应变片1)电阻应变片的组成由敏感栅、引线、基底、盖层和粘结剂组成,其构造简图如图5—2所示。

敏感栅能把构件表面的应变转换为电阻相对变化。

由于它非常敏感,故称为敏感栅。

它用厚度为0.002~0.005mm的铜合金或铬合金的金属箔,采用刻图、制版、光刻及腐蚀等工艺过程制成,简称箔式应变。

它粘贴牢固、散热性能好、疲劳寿命长,并能较好的反映构件表面的变形,使测量精度较高。

在各测量领域得到广泛的应用。

图5—2 电阻应变片构造简图2)电阻应变片种类电阻应变片按敏感栅的结构形状可分为:单轴应变片:单轴应变片一般是指具有一个敏感栅的应变片。

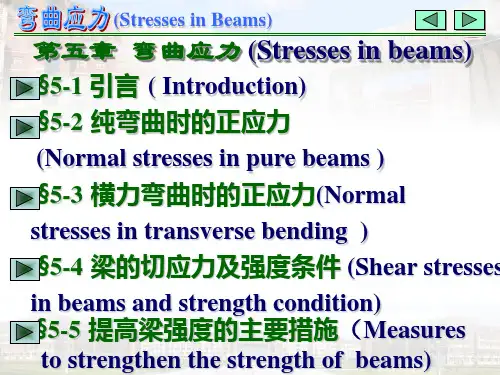

第6章弯曲应力教学目的:在本章的学习中要求熟练掌握梁纯弯曲时横截面上正应力计算公式的推导过程,理解推导过程中所作的假设。

掌握中性层、中性轴等基本概念和含义。

弯曲正应力和剪应力强度条件的建立和相应的计算。

理解横力弯曲正应力计算仍用纯弯曲公式的条件和近似程度。

从弯曲强度条件出发,掌握提高弯曲强度的若干措施。

教学重点:纯弯曲梁横截面上正应力公式的分析推导;横力弯曲横截面上正应力的计算,最大拉应力和最大压应力的计算;弯曲的强度计算;弯曲横截面上的剪应力。

教学难点:弯曲正应力、剪应力推导过程和结果以及弯曲中心的概念。

教具:多媒体。

教学方法:采用启发式教学,通过提问,引导学生思考,让学生回答问题。

教学内容:梁纯弯曲和横力弯曲时横截面上的正应力;梁横力弯曲时横截面上的切应力;提高弯曲强度的若干措施。

教学学时:6学时。

教学提纲:6.1 梁的纯弯曲1、几个基本概念(1)平面弯曲和弯曲中心变形后梁轴线的位移方向沿着加载方向的弯曲情况,称为平面弯曲。

怎样加载才能产生平面弯曲?若梁的横截面有对称平面时,载荷必须作用在对称平面内,才能发生平面弯曲。

若梁的横截面没有对称平面时,载荷的作用线必须通过截面的弯曲中心。

什么叫弯曲中心?当载荷的作用线通过横截面上某一点特定点时,杆件只产生弯曲而无扭转。

这样的特定点称为弯曲中心。

关于弯曲中心位置的确定及工程上常见图形的弯曲中心位置。

①具有两个对称轴或反对称的截面,如工字形、圆形、圆环形、空心矩形截面等,弯曲中心与形心(两对称轴的交点)重合,如图(a),(b),(c)所示。

②具有一个对称轴的截面,如槽形和T形截面,弯曲中心必在对称轴上,如图(d)、(e)所示。

③如果截面是由中线相交于一点的几个狭长矩形所组成,如L形或T形截面,则此交点就是弯曲中心,如图(e)、(f)所示。

④不对称实心截面的弯曲中心靠近形心。

这种截面在荷载作用线通过形心时也将引起扭转,但由于这种截面的抗扭刚度很大,弯曲中心与形心又非常靠近,故通常不考虑它的扭转影响。

梁弯曲时的正应力

一、教学内容

知识目标:掌握纯弯曲和横力弯曲的概念;

理解梁纯弯曲时横截面上的正应力公式的推导过程;

掌握梁横截面上正应力的分布规律;

掌握弯曲正应力公式及其应用。

能力目标:具备使用弯曲正应力公式计算梁指定横截面上某点的正应力。

二、教学重难点

重点:梁横截面上正应力的分布规律;

弯曲正应力公式及其应用。

难点:梁纯弯曲时横截面上的正应力公式的推导过程。

三、教学方法

采用线上线下混合式教学法、小组讨论法、举例分析等方法。

四、教学实施

课前:教师利用云课堂APP部署任务,学生在课前观看正应力计算公式的线上ppt 讲解视频,并答复教师在云课堂APP中提出的相关问题。

课中:教师首先讲解梁纯弯曲时横截面上的正应力公式的推导过程。

然后结合视频ppt内容讲解梁弯曲时横截面上的正应力计算公式及其应用。

再请学生以小组为单位,每组部署一道练习题,讨论分析求解练习题,之后请各个小组将讨论求解的结果派代表进行论述,小组进行互评打分,最后老师点评。

课后:教师通过云课堂APP部署相关知识点的作业,要求学生按时完成,教师对作业进行批改,总结学生学习的缺乏。

五、教学小结

学生通过云课堂APP进行本次课程学习效果的评价;教师总结课程内容,并进行下次课程任务部署。

课时授课计划第三十五次课【教学课题】:§3-7纯弯曲的梁的正应力【教学目的】:掌握纯弯曲的梁的正应力【教学重点及处理方法】:纯弯曲的梁的正应力处理方法:详细讲解【教学难点及处理方法】:纯弯曲的梁的正应力的应用处理方法:结合例题分析讲解【教学方法】: 讲授法【教具】:【时间分配】:引入新课5min新课80 min小结、作业5min第三十五次课【提示启发引出新课】在上次课中已经讨论剪力图和弯矩图的绘制及他们之间的关系。

在这次课中讨论纯弯曲的梁的正应力的计算。

【新课内容】§3-10 纯弯曲时梁的正应力在平面弯曲时,工程上近似地认为梁横截面上的弯矩是由截面上的正应力形成的,而剪力则由截面上的切应力所形成。

本章将在梁弯曲时的内力分析的基础上,导出梁弯曲时的应力与变形的计算,建立梁的强度和刚度条件。

为了研究梁横截面上的正应力分布规律,取一矩形截面等直梁,在表面画些平行于梁轴线的纵线和垂直干梁轴线的横线。

在梁的两端施加一对位于梁纵向对称面内的力偶,梁则发生弯曲。

梁任意横截面上的内力只有弯矩而无剪力,这种弯曲称为纯弯曲,这种梁称为纯弯曲梁。

通常从变形的几何关系、物理关系和静力平衡条件三个方面来推导出纯弯曲梁横截面上的正应力公式。

一、实验观察梁发生弯曲变形后,我们可以观察到以下现象:1、横向线仍是直线且仍与梁的轴线正交,只是相互倾斜了一个角度2、纵向线(包括轴线)都变成了弧线。

3、梁横截面的宽度发生了微小变形,根据上述现象,可对梁的变形提出如下假设:① 平面假设:梁弯曲变形时,其横截面仍保持平面,且绕某轴转过了一个微小的角度。

② 单向受力假设:设梁由无数纵向纤维组成,则这些纤维处于单向受拉或单向受压状态。

可以看出,梁下部的纵向纤维受拉伸长,上部的纵向纤维受压缩短,其间必有一层纤维既不伸长也木缩短,这层纤维称为中性层。

中性层和横截面的交线称为中性轴,即图中的Z轴。

梁的横截面绕Z轴转动一个微小角度。

《纯弯曲时的正应力》教案

南京航空航天大学刘荣梅

一、教学目标

1.明确纯弯曲和横力弯曲的概念,理解基本假设。

2.掌握纯弯曲正应力公式的推导方法。

3.掌握弯曲正应力公式的应用,解决工程问题。

4.运用问题探索研究式教学方法,激发学生的求知欲和探索动机;锻炼学生分析问题解决问题的能力;培养学生应用实践能力。

二、教学重点和难点

1.纯弯曲和横力弯曲

(1)纯弯曲杆件横截面上仅有弯矩,而无剪力的状态称为纯弯曲。

(2)横力弯曲杆件的横截面上既有弯矩又有剪力的状态称为横力弯曲。

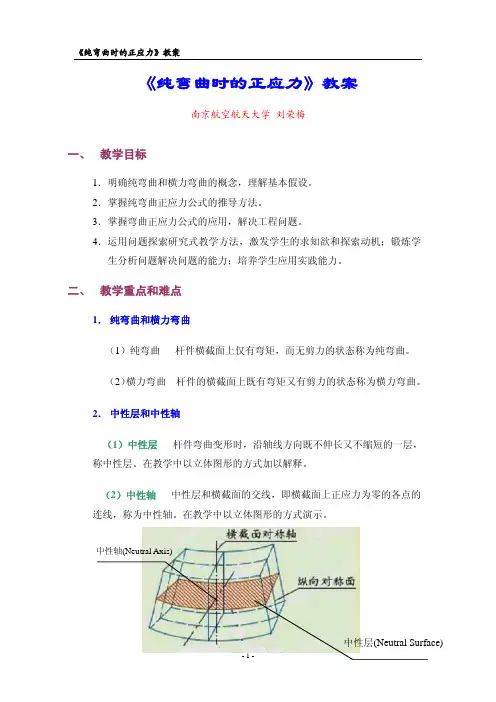

2.中性层和中性轴

(1)中性层杆件弯曲变形时,沿轴线方向既不伸长又不缩短的一层,称中性层。

在教学中以立体图形的方

式加以解释。

(2)中性轴中性层和横截面的

交线,即横截面上正应力为零的各点

的连线,称为中性轴。

在教学中以立

体图形的方式演示。

(3)中性轴的位置纯弯曲时,直梁的中性轴通过横截面的形心且垂直于载荷作用面。

强调这一结论是在轴力为零的情况下得到的。

z

M y I σ=

m ax M W

σ=

3.直梁横截面上弯曲正应力公式

横截面上任一点正应力的大小和该点至中性轴的距离成正比,中性轴一侧为拉应力,另一侧则为压应力。

横截面上最大正应力

其中W 为抗弯截面模量,几种常见横截面的W 计算公式:

(1) 矩形截面 2

6

bh W =

(2) 实心圆截面 3

32

d

W π=

(3) 空心圆截面 3

4

(1)

32

D

W πα

=

- (4) 型钢 查型钢表或用组合法求。

注意:如果中性轴不是横截面对称(如T 形钢),m ax y 有两个,对应W

也应有两个。

三、 教学手段

综合运用演示实验、多媒体课件等教学手段。

四、 教学方法

问题探索研究式教学方法。

五、 解决方案及时间安排

(一)概述(10')

1.以火车车轮轴上的应力计算及横截面设计的问题作为引例,调动学生学习兴趣,并介绍纯弯曲及横力弯曲的概念,从而引入纯弯曲时的应力分析。

2.以模型演示的方式,引导学生观察实验现象,自己总结出纯弯曲变形特征;并引出基本假设。

(二)推导纯弯曲时横截面上的正应力公式(25')

1.利用变形几何关系推导出横截面上的应变。

2.由物理关系得到横截面上应力的分布规律。

3.利用静力平衡方程得到横截面上正应力计算公式,并由轴力N=0确

定中性轴的位置。

4.导出

σ的表达式、抗弯截面模量W的定义及常用横截面W的表达m ax

式。

5.例题讲解,在例题的讨论中回答引例提出的问题,达到首尾呼应的

目的。

(三)结论与讨论(15')

1.首先回顾本堂课的内容,作小结;

2.提出四个讨论题

讨论1:给学生灌输正确的力学观念:弯曲正应力与材料弹性模量无关。

以后在做科学研究时,可以用便宜的材料代替贵的材料,所得到的弯曲正应力的结果可直接应用。

讨论2:从古代建筑中梁构件出发,博古引今,调动学生积极性,利用刚学习的知识去解决实际问题并考证前人总结的经验。

讨论3:叠梁问题,有一定的难度,启发学生积极思考,鼓励学生以小论文的方式展开讨论。

讨论4:承上启下,引出如何

计算横力弯曲时的正应力,为下堂

课的内容埋下伏笔。

六、教学内容。