九年级化学下册第6章溶解现象第3节物质的溶解性第1课时影响物质溶解性的因素习题课件沪教版

- 格式:pptx

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:20

化学九年级下沪教版第六章溶解现象基础知识点第六章溶解现象一、物质在水中的分散:溶液:物质相互分散,形成均一的、稳定的混合物。

1、混合物状态不同: 悬浊液:存在固体小颗粒(不均一,不稳定,会形成沉淀)乳浊液:存在液体小颗粒(不均一,不稳定,会分层) ※ “均一”是指溶液各组成成分和性质完全相同。

※ “稳定”是指当条件不变是,长时间放置,溶液中的溶质和溶剂也不会出现分离的现象。

2+2+※ “颜色”不是判定溶液的标准:如溶液中含有Cu会显蓝色;含有Fe(亚铁)的溶液显浅绿色;显3+黄色的溶液中一般存在Fe,高锰酸钾(紫红色)、2、物质的溶解是构成物质的离子或分子分散的过程。

※ 像氯化钠NaCl、氢氧化钠NaOH等物质溶解是由于在水分子的作用下电离出的阴阳离子。

+-+- NaCl = Na + Cl ; NaOH = Na + OH※ 像蔗糖的物质,它们是由分子构成的,溶于水只是其分子脱离晶体表面,分散到水中的道理。

硝酸铵NHNO的溶解使溶液温度下降(吸热) 433、溶解现象: 像氯化钠NaCl等物质的溶解不会造成溶液温度发变化氢氧化钠NaOH、浓硫酸HSO、生石灰CaO溶解时放热,造成溶液温度上升。

244、洗洁精能使难溶于水的油以小液滴均匀悬浮在水中形成乳浊液,这称为乳化现象。

乳化的应用:油污清洗、洗涤剂和化妆品的配制、石油开采、污水处理、制剂合成及纺织印染。

※ 用纯碱、汽油和洗涤剂的水溶液都能除去衣物上的油污,其实它们的原理各不相同: 纯碱是与油污中的物质发生化学反应 ; 汽油是将油污溶解 ;洗涤剂是和油污发生乳化作用。

5、较快溶解物质的方法:?用玻璃棒搅拌;?提高溶解的水温;?使固体变成粉末颗粒二、水溶液的性质:1、物质溶于水后,溶液的凝固点下降,沸点升高;※ 冬天厨房中最易结冰的是( ) A、酱油 B、米酒 C、食醋 D、水※ 寒冬里,为什么水缸往往会冻裂,而装有腌制食品的水缸却不会冻裂, ※为什么建筑工地向水泥砂浆中掺入氯化钙可以防冻,※沸腾的汤的温度为什么比沸腾的水温度高,三、溶液的组成:1、溶液是由溶质和溶剂组成的:m(溶液) = m(溶质) + m(溶剂); V(溶液) < V(溶质) + V(溶剂) ——分子间有间隙;.2、溶质可以是气体、液体,也可以是固体:如氯化氢气体的水溶液,盐酸、氨气的水溶液,氨水(NHHO);32液体做溶质:稀硫酸,酒精的水溶液;固体做溶质:碘酒、食盐。

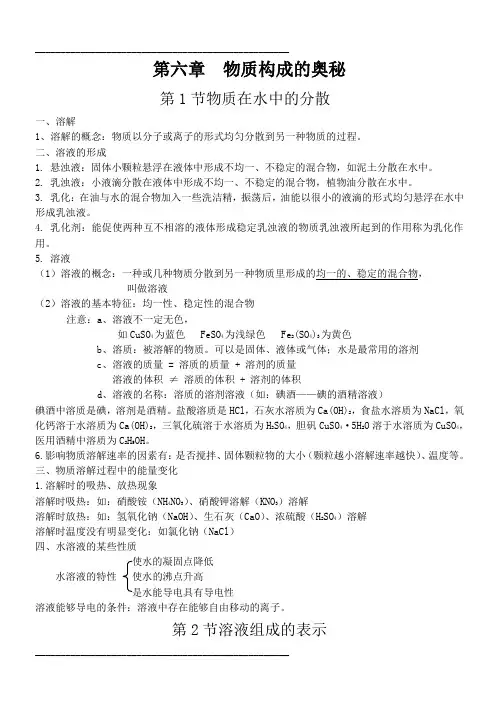

第六章物质构成的奥秘第1节物质在水中的分散一、溶解1、溶解的概念:物质以分子或离子的形式均匀分散到另一种物质的过程。

二、溶液的形成1.悬浊液:固体小颗粒悬浮在液体中形成不均一、不稳定的混合物,如泥土分散在水中。

2.乳浊液:小液滴分散在液体中形成不均一、不稳定的混合物,植物油分散在水中。

3.乳化:在油与水的混合物加入一些洗洁精,振荡后,油能以很小的液滴的形式均匀悬浮在水中形成乳浊液。

4.乳化剂:能促使两种互不相溶的液体形成稳定乳浊液的物质乳浊液所起到的作用称为乳化作用。

5.溶液(1)溶液的概念:一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一的、稳定的混合物,叫做溶液(2)溶液的基本特征:均一性、稳定性的混合物注意:a、溶液不一定无色,如CuSO4为蓝色 FeSO4为浅绿色 Fe2(SO4)3为黄色b、溶质:被溶解的物质。

可以是固体、液体或气体;水是最常用的溶剂c、溶液的质量 = 溶质的质量 + 溶剂的质量溶液的体积≠溶质的体积 + 溶剂的体积d、溶液的名称:溶质的溶剂溶液(如:碘酒——碘的酒精溶液)碘酒中溶质是碘,溶剂是酒精。

盐酸溶质是HCl,石灰水溶质为Ca(OH)2,食盐水溶质为NaCl,氧化钙溶于水溶质为Ca(OH)2,三氧化硫溶于水溶质为H2SO4,胆矾CuSO4·5H2O溶于水溶质为CuSO4,医用酒精中溶质为C2H5OH。

6.影响物质溶解速率的因素有:是否搅拌、固体颗粒物的大小(颗粒越小溶解速率越快)、温度等。

三、物质溶解过程中的能量变化1.溶解时的吸热、放热现象溶解时吸热:如:硝酸铵(NH4NO3)、硝酸钾溶解(KNO3)溶解溶解时放热:如:氢氧化钠(NaOH)、生石灰(CaO)、浓硫酸(H2SO4)溶解溶解时温度没有明显变化:如氯化钠(NaCl)四、水溶液的某些性质使水的凝固点降低水溶液的特性使水的沸点升高是水能导电具有导电性溶液能够导电的条件:溶液中存在能够自由移动的离子。

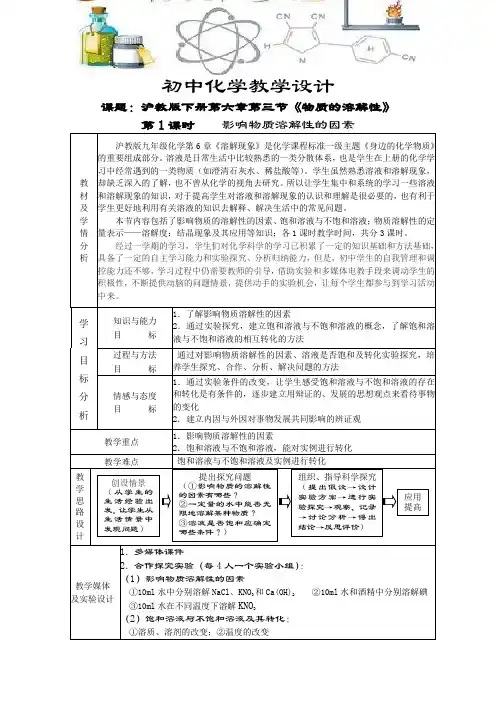

初中化学教学设计课题:沪教版下册第六章第三节《物质的溶解性》教材及学情分析沪教版九年级化学第6章《溶解现象》是化学课程标准一级主题《身边的化学物质》的重要组成部分。

溶液是日常生活中比较熟悉的一类分散体系,也是学生在上册的化学学习中经常遇到的一类物质(如澄清石灰水、稀盐酸等)。

学生虽然熟悉溶液和溶解现象,却缺乏深入的了解,也不曾从化学的视角去研究。

所以让学生集中和系统的学习一些溶液和溶解现象的知识,对于提高学生对溶液和溶解现象的认识和理解是很必要的,也有利于学生更好地利用有关溶液的知识去解释、解决生活中的常见问题。

本节内容包括了影响物质的溶解性的因素、饱和溶液与不饱和溶液;物质溶解性的定量表示——溶解度;结晶现象及其应用等知识;各1课时教学时间,共分3课时。

经过一学期的学习,学生们对化学科学的学习已积累了一定的知识基础和方法基础,具备了一定的自主学习能力和实验探究、分析归纳能力,但是,初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的引导,借助实验和多媒体电教手段来调动学生的积极性,不断提供动脑的问题情景,提供动手的实验机会,让每个学生都参与到学习活动中来。

学习目标分析知识与能力目标1.了解影响物质溶解性的因素2.通过实验探究,建立饱和溶液与不饱和溶液的概念,了解饱和溶液与不饱和溶液的相互转化的方法过程与方法目标通过对影响物质溶解性的因素、溶液是否饱和及转化实验探究,培养学生探究、合作、分析、解决问题的方法情感与态度目标1.通过实验条件的改变,让学生感受饱和溶液与不饱和溶液的存在和转化是有条件的,逐步建立用辩证的、发展的思想观点来看待事物的变化2.建立内因与外因对事物发展共同影响的辨证观教学重点1.影响物质溶解性的因素2.饱和溶液与不饱和溶液,能对实例进行转化教学难点饱和溶液与不饱和溶液及实例进行转化教学思路设计教学媒体及实验设计1.多媒体课件2.合作探究实验(每4人一个实验小组):(1)影响物质溶解性的因素①10ml水中分别溶解NaCl、KNO3和Ca(OH)2②10ml水和酒精中分别溶解碘③10ml水在不同温度下溶解KNO3(2)饱和溶液与不饱和溶液及其转化:①溶质、溶剂的改变;②温度的改变创设情景(从学生的生活经验出发,让学生从生活情景中发现问题)提出探究问题(①影响物质的溶解性的因素有哪些?②一定量的水中能否无限地溶解某种物质?③溶液是否饱和应确定哪些条件?)组织、指导科学探究(提出假设→设计实验方案→进行实验探究→观察、记录→讨论分析→得出结论→反思评价)应用提高现象:10ml水和酒精中分别溶解碘“为什么呀?”糖是我们熟悉的物质,为什么再加糖也不会更甜方案①:方案②:通过以上实验,再次强调条件,从而得出结论(板书);;。

第1课时影响物质溶解性的因素【教学目标】1.知识与技能了解饱和溶液、不饱和溶液的涵义,了解影响物质溶解性的因素。

2.过程与方法学会判定饱和溶液、不饱和溶液的方法。

饱和溶液、不饱和溶液加以转化。

3.情感、态度与价值观培养学生用科学态度认识客观事物的能力。

【教学重点】饱和溶液、不饱和溶液的涵义。

【教学难点】影响物质溶解性的因素。

【教学方法】实验、探究、讲授、讨论、练习。

一、导入新课设置疑问:溶质是否可以无限制地溶解在一定量的溶剂里呢?根据你的所见所闻,举出例子,说出你的想法。

二、推进新课活动1影响物质溶解性的因素【提出问题】影响硫酸铜晶体在水中溶解快慢的因素有哪些?【实验假设】有可能影响硫酸铜晶体溶解快慢的因素是:假设1:温度假设2:溶质颗粒的大小假设3:搅拌【设计实验】使三个因素中的两个因素保持不变,只改变一个因素,来比较硫酸铜晶体溶解的快慢。

(其他实验条件相同,如烧杯的大小、溶剂的质量等)【实验内容】【实验结论】见下表:【注意事项】(1)设计实验验证假设时,要保证“设计条件的公平性”。

(2)影响溶质溶解快慢的因素。

影响溶质溶解快慢的因素有:是否搅拌、固体颗粒物的大小、温度的高低等。

搅拌可以加快物质的溶解速率;固体颗粒物的体积越小,物质的溶解速率越快;温度越高,物质的溶解速率越快(多指固体物质)。

【强化练习】引导学生完成P11《状元导练》“课堂导学”知识点1的相关内容。

活动2:饱和溶液和不饱和溶液【复习提问】通过上节课的学习我们知道,不同物质在同一溶剂中,溶解性不同;同一物质在不同溶剂中,溶解性也不同。

那么一种物质在一种溶剂中能否无限溶解下去呢?【活动与探究】请同学们按教材P17“活动与探究”进行实验1、实验2、实验3,并观察记录实验现象。

【交流现象】由一组同学描述现象、结论,其他各组提出异议。

【分析小结】实验现象:实验1中留有硝酸钾晶体的硝酸钾溶液中,分别加入2 g硝酸钾晶体,不会溶解;实验2中加入5 mL水,未溶解的硝酸钾又继续溶解了;实验3中加热B烧杯,未溶解的硝酸钾继续溶解。

第六章溶解现象第一节物质在水中的一、溶解1、定义:一种或几种物质分散到另一种物质里形成的均一、稳定的混合物2、特征:均一性:溶液内各部分性质完全相同稳定性:外界条件不变时(即温度或压强不改变,溶剂不蒸发),溶液长时间放置不会分层,也不会析出固体物质;混合物:至少包含两种物质3、说明:均一稳定的不一定是溶液,如水、酒精等溶液不一定是无色的,如FeCl3溶液是黄色的,KMnO4溶液是紫红色的4、溶液的微观形成过程:溶质分子(或离子)在溶剂分子的作用下扩散到溶剂中的过程,溶质在溶液中以分子或离子的形式均一地分散在溶剂中,如图NaCl溶于水的微观过程5、水溶液的某些性质:导电性,一些物质在水中溶解时能生成自由移动的离子,使溶液能够导电,例如食盐水、硫酸溶液、氢氧化钠溶液;蔗糖溶于水后,以分子形式存在与水中,不能形成自由移动离子,因此蔗糖水溶液很难导电二、溶液形成中的能量变化1、物质的溶解过程扩散过程(了解):溶质的分子(或离子)向水中扩散,这一过程吸收热量如:硫酸铵水合过程(了解):溶质的分子(或离子)和水分子作用,生成水合分子(或水合离子)这一过程放出热量如:硫酸、氢氧化钠、氧化钙与水反应放热溶于水温度不变的物质:氯化钠三、乳化现象1、乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物;特点:不稳定,静置分层2、悬浊液:一种物质以固体小颗粒的形态分散到液体里形成的不均一、浑浊的混合物,如泥与水混合用力振荡后得到的不均一、不稳定、不透明的液体就是悬浊液;悬浊液不稳定,静置一段时间后,其中的固体小颗粒会沉淀下来,故悬浊液可用过滤法分离3、乳化(1)概念:洗涤剂能使植物油在水中分散成无数细小的液滴,而不聚集成大的油珠,从而使油和水不再分层,所形成的乳浊液稳定性增强的现象(2)乳化作用在生活中的应用→洗涤:用乳化剂(洗涤剂)可以将衣服、餐具上的油污洗掉→农药的使用:将农药加入一定量的乳化剂后,再溶解在有机溶剂里,混合均匀后制成的透明液体叫乳油→生活中常用的乳化剂有肥皂、洗洁精等乳化现象第二节溶液组成的表示一、溶质的组成1、溶质:被溶解的物质(溶质可以是固体、液体、气体)溶剂:起溶解作用的物质(通常是水,也可以是其他液体,如:酒精、汽油、氯仿等)溶液:溶解了某种溶质的混合物判断溶质、溶剂:(1)若气体、固体溶于液体,则气体、固体为溶质,液体为溶剂;如食盐水、高锰酸钾溶液、盐酸(2)若液体溶于液体,质量少的为溶质,质量多的为溶剂;如碘酒(3)有水存在的溶液,无论水多少,水都为溶剂;如酒精溶液(4)如有化学反应,则应根据反应情况判断溶质、溶剂二、溶质浓度的表示——溶质质量分数1、定义:溶质质量与溶液质量之比2、表达式:溶质的质量分数= =溶液的质量(g)=溶液的体积(mL)×溶液密度(g。