第三节物质的溶解性第二课时)

- 格式:ppt

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:44

第二课时:饱和溶液与不饱和溶液一、教材分析饱和溶液与不饱和溶液是在学习了溶液之后进一步研究溶质在溶剂中溶解的情况。

学好饱和溶液才能真正理解溶解度的概念,饱和溶液教学的成功与否直接关系着溶解度的理解,同时也为下面学习有关溶质质量分数的计算及混合物的分离提供了基础。

二、学情分析学生已学了溶液的形成、溶液的定义,虽然对于一般物质溶解后形成溶液的现象比较熟悉,但是从定量的角度去认识物质的溶解性以及溶液的种种状态却很少思考。

所以本节课通过一些生活中的现象引入,学生比较感兴趣,由于饱和溶液的概念比较抽象,学生在学习时容易忽略概念定义的三个条件,所以我精心设计了几个连贯且逐渐深入的实验,通过不断的探究加深对概念的理解,同时也激发学生的学习热情。

三、教学目标知识与技能:1、理解饱和溶液和不饱和溶液的概念;了解二者的转化2、了解溶液的饱和与不饱和跟溶液的“浓”、“稀”的关系与区别过程与方法:通过实验,培养学生观察实验、分析问题和解决问题的能力。

情感态度与价值观:利用实验和数据结合,培养学生区分不同概念的比较能力和分析思维能力。

四、重难点重点:1、饱和溶液和不饱和溶液的涵义。

2、饱和(不饱和)溶液与浓(稀)溶液的关系。

3、饱和溶液与不饱和溶液间的转化。

难点:对饱和溶液和不饱和溶液的理解。

五、教学流程创设情景,提出问题————一杯水里能否无限地溶解食盐?↓实验探究一、二————饱和溶液和不饱和溶液↓实验探究三——————饱和溶液和不饱和溶液的相互转化↓知识拓展——————浓稀溶液及与饱和溶液不饱和溶液的关系↓总结巩固——饱和溶液、不饱和溶液的概念及相互转化溶液饱和与否跟溶液浓稀之间的关系↓课堂检测——————检测反馈六、教学过程教学反思:本节饱和、不饱和概念通过实验与日常生活经验相结合后学生理解接受起来比较容易,两者之间的转化关系用实验也能很好的接受,但它们与浓、稀溶液之间的关系部分用实验解释时间有点太长,最好用微视频解决。

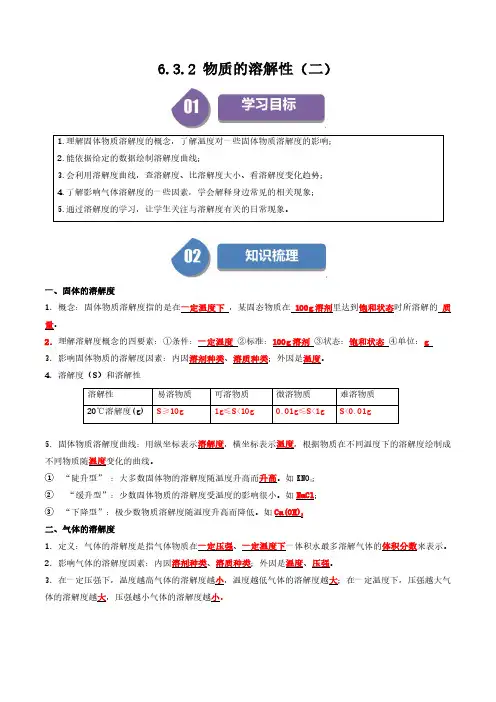

6.3.2物质的溶解性(二)1.理解固体物质溶解度的概念,了解温度对一些固体物质溶解度的影响;2.能依据给定的数据绘制溶解度曲线;3.会利用溶解度曲线,查溶解度、比溶解度大小、看溶解度变化趋势;4.了解影响气体溶解度的一些因素,学会解释身边常见的相关现象;5.通过溶解度的学习,让学生关注与溶解度有关的日常现象。

一、固体的溶解度1.概念:固体物质溶解度指的是在一定温度下,某固态物质在100g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

2.理解溶解度概念的四要素:①条件:一定温度②标准:100g 溶剂③状态:饱和状态④单位:g 3.影响固体物质的溶解度因素:内因溶剂种类、溶质种类;外因是温度。

4.溶解度(S)和溶解性5.固体物质溶解度曲线:用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,根据物质在不同温度下的溶解度绘制成不同物质随温度变化的曲线。

1“陡升型”:大多数固体物的溶解度随温度升高而升高。

如KNO 3;2“缓升型”:少数固体物质的溶解度受温度的影响很小。

如NaCl ;3“下降型”:极少数物质溶解度随温度升高而降低。

如Ca(OH)2二、气体的溶解度1.定义:气体的溶解度是指气体物质在一定压强、一定温度下一体积水最多溶解气体的体积分数来表示。

2.影响气体的溶解度因素:内因溶剂种类、溶质种类;外因是温度、压强。

3.在一定压强下,温度越高气体的溶解度越小,温度越低气体的溶解度越大;在一定温度下,压强越大气体的溶解度越大,压强越小气体的溶解度越小。

溶解性易溶物质可溶物质微溶物质难溶物质20℃溶解度(g)S≥10g1g≤S<10g0.01g≤S<1gS<0.01g►问题一固体物质的溶解度【典例1】(山东省淄博市桓台县2022-2023上学期期末)下列对于“20℃时,氯化钠的溶解度是36g”的认识正确的是A.20℃时,100g 氯化钠的饱和溶液中含有36g 氯化钠B.20℃时,饱和氯化钠溶液的溶质质量分数是36%C.20℃时,饱和氯化钠溶液中溶质和溶剂的质量比是9:25D.20℃时,饱和氯化钠溶液中下部溶液的浓度要更大一些【答案】C【详解】A、20℃时,氯化钠的溶解度是36g,含义是:20℃时,100g 水中溶解36g 氯化钠达到饱和状态,即136g 饱和氯化钠溶液中含有36g 的氯化钠,错误;B、根据溶解度的含义,20℃时,136g 饱和氯化钠溶液中含有36g 氯化钠,20℃时,氯化钠饱和溶液中溶质的质量分数为:36g100%36%36g+100g⨯<,错误;C、20℃时,氯化钠的溶解度是36g,含义是:20℃时,100g 水中溶解36g 氯化钠达到饱和状态,20℃时氯化钠饱和溶液中溶质与溶剂质量比=36g:100g=9:25,正确;D、溶液具有均一性,20℃时,饱和氯化钠溶液各部分溶液的浓度相同,错误。

![物质在水中的溶解第二课时[1]](https://uimg.taocdn.com/4fe1517f7fd5360cba1adb4a.webp)

第三节 物质的溶解性一、学习目标1、知识与技能目标: ①了解影响物质溶解性的因素②学生主要通过学习认识溶液可分为饱和溶液与不饱和溶液③在学习溶解性与饱和溶液的基础上继续学习并了解固体溶解度的概念、影响固体溶解度的因素,并知道可以用溶解度曲线表示某物质在一定温度时的溶解度。

④通过探究活动了解结晶现象并知道结晶在生产生活中的广泛应用。

2、过程与方法目标:通过学生分组实验,培养从现象到本质的认识事物的科学方法。

3、情感、态度与价值观目标:通过学生分组实验,培养实事求是的科学态度和与人合作的精神。

二、学习重点:①建立饱和溶液和不饱和溶液的概念,知道两者相互转化的方法。

②知道影响物质溶解性与固体溶解度的因素。

③学会描绘和使用溶解度曲线。

三、学习难点:①学会用控制变量法来研究问题 ②饱和溶液概念的建立。

③了解固体溶解度的含义及其影响的因素。

四、课时安排:2课时 五、预习导航:1. 大量实验表明影响物质溶解性的因素有 、、 。

2.在一定的温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的的溶液,叫做这种溶质的 ,还能继续溶解某种溶质的的溶液,叫做这种溶质的 ,六、学习过程:第一课时 影响物质溶解性的因素3..交流讨论,完善转化方法 大多数情况下:(三)系统总结:通过本节课的学习,你有什么收获?关于物质的组成,你还有什么困惑的地方?补充、相互启发、使思维有更深入的卷入与批判,识、1、小明陪妈妈去医院输液,不小心把护士手中的盘子打翻,棉球上的碘酒落在了小明的白衬衣上,白衬衣上立刻出现了一大块紫黑色痕迹,小明回家后用水清洗衣服,但怎么也清洗不掉,你认为应该采用的方法是2、在一个大萝卜上挖了个空,向其中注入饱和的食盐水,一段时间后将食盐倒出。

在相同温度下,发现倒出的溶液还可溶解少量的食盐,这说明倒出的溶液是 (填饱和/不饱和)溶液。

3、将一杯20摄氏度的硝酸钾饱和溶液变为不饱和溶液,可采用的方法是( )。

A.降低温度 B.加入溶剂C.倒去一半溶液 D.蒸发溶剂4、学完溶液的知识后,小松回家做了几个小实验。

物质的溶解性第二课时教学目标:1、知道溶解度曲线是表示物质的溶解度随温度变化的曲线。

根据该物质的溶解度曲线变化,知道这种物质的溶解度随温度变化的规律。

2、能根据物质的溶解度曲线找到获得这种物质的结晶方法。

3、会根据溶解度曲线比较不同物质在同一温度下溶解度的大小等。

对不同物质的混合物进行分离。

教学过程:课前小测:举例说明影响物质溶解性大小的因素有那些?他们是如何影响的?固体物质的溶解度是如何规定?气体的溶解度与那些因素有关?这些因素是如何影响气体溶解度的?二、溶解度曲线学生对照课本几种物质的溶解度曲线图,回答下列问题:1、氯化钠在20°时的溶解度是;硝酸钾在20°时的溶解度是;氢氧化钙在20°时的溶解度是;2、大多数固体物质的溶解度随温度变化的规律是。

3、你还能发现那些规律?少数物质的溶解度受温度影响变化不大,如氯化钠。

还有极少数物质的溶解度随温度的升高而减小,如氢氧化钙。

所以我们将饱和溶液与不饱和溶液进行转化,如果需要改变温度,要注意具体的物质。

例如将接近饱和的氯化钠溶液变为饱和溶液,较好的方法是增加溶质和蒸发溶剂,而降温则不理想。

将接近饱和的氢氧化钙溶液变为饱和溶液,改变温度不是降温,而是升高温度。

这些问题子啊具体的操作中应该引起注意,否则就容易出现错误。

4.溶解度曲线的应用:①判断某物质在不同温度时溶解度的大小②比较不同物质在相同温度使溶解度的大小③判断物质的溶解度随温度变化的趋势④判断如何通过改变温度将不饱和溶液变为饱和溶液⑤判断如何通过改变温度或蒸发溶剂使溶质结晶析出。

5、降温结晶阅读课本多识一点,体会如何从溶液中较快地获得硝酸钾晶体。

教材分析6、结晶固体从它的饱和溶液中以晶体的形式析出的过程叫做结晶。

结晶是分离混合物的方法。

练习:课本挑战自我123。

第2课时物质的溶解性分子的手性课程目标1.了解物质的溶解度与分子结构的关系。

2.了解“相似相溶”规律。

3.能够判断简单的手性分子。

图说考点基础知识[新知预习]一、溶解性1.外界条件对物质溶解性的影响(1)影响固体溶解度的主要因素是________,大多数固体的溶解度随________的升高而增大。

(2)影响气体溶解度的主要因素是________和________,气体的溶解度随________的升高而降低,随________的增大而增大。

2.相似相溶规律(1)含义:非极性溶质一般溶于_________溶剂,极性溶质一般能溶于________溶剂。

(2)①在极性溶剂里,如果溶剂和溶质之间存在________,则溶解性好,且________越大,溶解性越好。

如果溶质分子不能与水分子形成氢键,在水中溶解度就比较小,如NH3极易溶于水,甲醇、乙醇、甘油、乙酸等能与水互溶,就是因为它们与水形成了分子间氢键。

②“相似相溶”还适用于分子结构的相似性。

例如,乙醇的结构简式为CH3CH2—OH,其中的________与水分子中的________,因而乙醇能与水互溶(当然,乙醇分子由于—OH的极性较大,易与水分子形成氢键也是其互溶的原因)。

而戊醇CH3CH2CH2CH2CH2—OH中的烃基________,其中的—OH跟水分子中的—OH的相似因素________,因而它在水中的溶解度明显减小。

③如果溶质与________能发生化学反应,也会增大溶质的溶解度。

如SO2与水发生的反应生成H2SO3,而H2SO3可溶于水,因此,将增大SO2的溶解度。

二、分子的手性1.手性异构体具有完全相同的________和________的一对分子,如同左手与右手一样互为________,却在三维空间里________,互称手性异构体。

2.手性分子有手性异构体的分子叫做________。

如:乳酸()分子。

[即时性自测]1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)CS2在水中的溶解度很小,是由于其属于非极性分子。

第六章第三节(第2课时)物质的溶解度【知识整理】1.人们常用来定量描述物质溶解性的强弱。

固体物质的溶解度是指。

理解该概念要把握如下几个要点:(1)在下;(2)在g溶剂里(一般为水);(3)达到状态;(4)溶解度指的是所溶解的质量(单位可以是g,也可以是Kg)。

固体物质的溶解度常用(字母)表示。

影响固体物质溶解度的主要因素:①外在因素:;②内在因素:、。

2.10℃的氯化铵的溶解度是33g。

这句话的含义是。

3.已知在t℃时,某固体物质的溶解度为S g。

根据固体物质溶解度的定义,可以得到如下结论:在t℃时,g固体物质能溶解在100g水中恰好形成g该物质的饱和溶液。

因此在t℃时,某固体物质的饱和溶液的溶质质量分数a%与其溶解度S的关系为:a%= (用S表示)。

【知识巩固】4.判断下列说法是否正确:(1)硝酸钾的溶解度为31.6克。

()(2)硝酸钾在20℃时的溶解度是31.6。

()(3)硝酸钾在20℃时的溶解度是31.6克。

()(4)在20℃时,100克水中溶解了10克氯化钠,则氯化钠的溶解度为10克。

()(5)20℃时,硝酸钾的溶解度为31.6克,即100克溶液中含有31.6克硝酸钾。

()(6)20℃时,5克A放入50克水中溶解达到饱和,0℃时,5克B放入100克水中溶解达到了饱和,则A比B的溶解能力强。

()5.下列与固体物质的溶解度无关的因素是()A.溶质的种类B.溶剂的种类C.溶质.溶剂的多少D.温度的高低6.某校化学探究性学习小组为了测定在一定温度时某物质的溶解度,则待测液必须是该温度下该物质的()A.浓溶液B.稀溶液C.不饱和溶液D.饱和溶液7.在室温(20℃)时,把0.05g某物质溶于100g水里,即达到饱和,则一般把这种物质划为()A.易溶物质B.可溶物质C.微溶物质D.难溶物质8.下列方法中,能够使硝酸钾在水中的溶解度增大的是()A.增加水的质量B.在水中增加硝酸钾的质量C.降低水的温度D.升高水的温度9.生活中的下列现象,能说明气体的溶解度随压强变化而变化的是()A.夏季,鱼塘中的鱼常常会浮在水面呼吸B.喝了汽水以后,常常会打嗝C.打开汽水瓶盖,有大量气泡冒出D.烧水时,沸腾前水中有气泡产生10.20℃时,硝酸钾溶解度为31.6g,下列说法正确的是()A.20℃时,100g硝酸钾饱和溶液中含有31.6g硝酸钾B.20℃时,硝酸钾饱和溶液的溶质质量分数是31.6%C.20℃时,100g水中最多溶解31.6g硝酸钾D.100g水中达饱和状态时溶解了31.6g的硝酸钾11.20℃时,50g水里最多溶解5g甲物质,60℃时,100g水里最多溶解10g乙物质。