第3节物质的溶解性

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:20

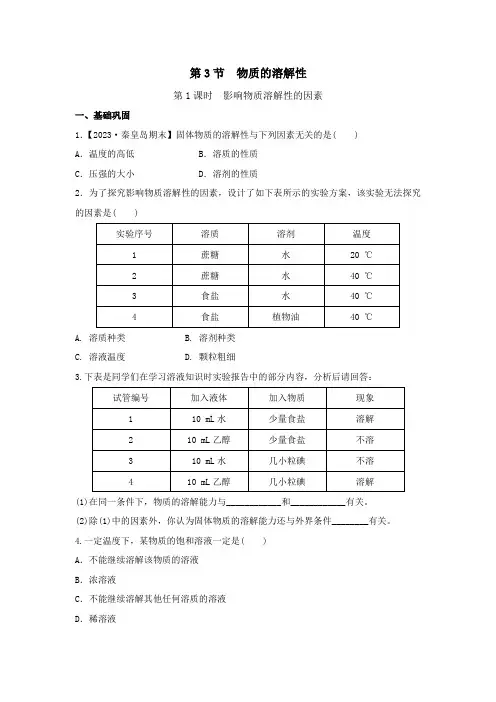

第3节物质的溶解性第1课时影响物质溶解性的因素一、基础巩固1.【2023·秦皇岛期末】固体物质的溶解性与下列因素无关的是( )A.温度的高低 B.溶质的性质C.压强的大小 D.溶剂的性质2.为了探究影响物质溶解性的因素,设计了如下表所示的实验方案,该实验无法探究的因素是( )A. 溶质种类B. 溶剂种类C. 溶液温度D. 颗粒粗细3.下表是同学们在学习溶液知识时实验报告中的部分内容,分析后请回答:(1)在同一条件下,物质的溶解能力与____________和____________有关。

(2)除(1)中的因素外,你认为固体物质的溶解能力还与外界条件________有关。

4.一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( )A.不能继续溶解该物质的溶液B.浓溶液C.不能继续溶解其他任何溶质的溶液D.稀溶液5.【2022·吉林模拟】下列溶液一定是该温度下的饱和溶液的是( )A.①B.②C.③D.④6.【2023·重庆模拟】要使不饱和溶液变成饱和溶液,下面的方法中一定可行的是( ) A.加溶剂 B.加溶质C.升高温度 D.降低温度7.【2023·聊城期末改编】下列关于溶液的叙述正确的是( )A.溶液是均一、稳定的化合物B.浓溶液不一定是饱和溶液C.稀溶液一定是不饱和溶液D.饱和溶液就是不能再继续溶解任何溶质的溶液二、能力提升8.【2023·苏州】向5 mL碘的水溶液(黄色)中加入2 mL汽油(无色),振荡后静置,实验现象如图所示。

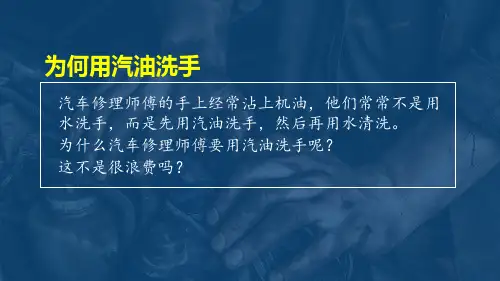

由该实验不能得出的结论是( )A.汽油的密度比水小,且难溶于水B.汽油易挥发,沸点比水低C.碘在汽油中的溶解性比在水中强D.碘在不同溶剂中形成的溶液颜色可能不同9.氢氧化钙的溶解能力随温度的升高而减小。

把一瓶接近饱和的石灰水变成饱和溶液的具体措施有:①加入氢氧化钙;②升高温度;③降低温度;④加入水;⑤蒸发水;⑥通入少量CO2气体。

其中正确的是( )A.①②④ B.①③④ C.③⑤⑥ D.①②⑤10.【2023·郴州模拟】室温时,取一定质量的氯化钠固体放入烧杯中,按图所示加水并搅拌,使之充分溶解。

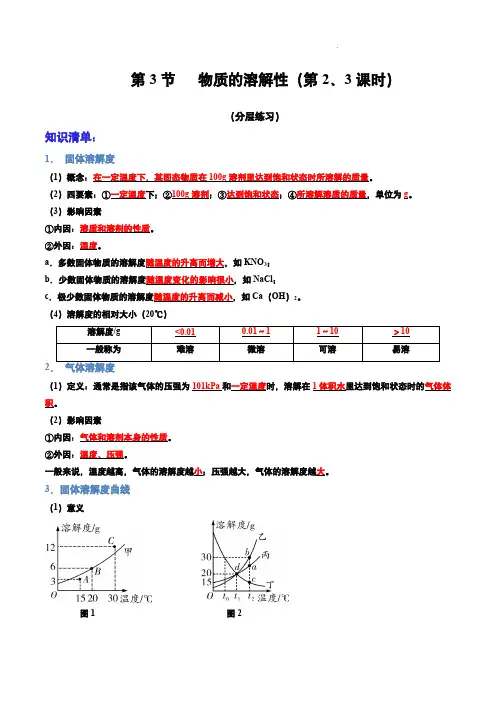

第3节物质的溶解性(第2、3课时)(分层练习)知识清单:1.固体溶解度(1)概念:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

(2)四要素:①一定温度下;②100g溶剂;③达到饱和状态;④所溶解溶质的质量,单位为g。

(3)影响因素①内因:溶质和溶剂的性质。

②外因:温度。

a.多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,如KNO3;b.少数固体物质的溶解度随温度变化的影响很小,如NaCl;c.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,如Ca(OH)2。

(4)溶解度的相对大小(20℃)溶解度/g<0.010.01~11~10>10一般称为难溶微溶可溶易溶2.气体溶解度(1)定义:通常是指该气体的压强为101kPa和一定温度时,溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积。

(2)影响因素①内因:气体和溶剂本身的性质。

②外因:温度、压强。

一般来说,温度越高,气体的溶解度越小;压强越大,气体的溶解度越大。

3.固体溶解度曲线(1)意义图1图2内容意义曲线(如图1曲线甲)表示物质的溶解度受温度影响的变化趋势曲线上方的点(如图1点C )表示溶液饱和且有未溶解的固体曲线下方的点(如图1点A )表示溶液为不饱和溶液曲线上的点(如图1点B )表示物质在对应温度时的溶解度曲线交点(如图2点d )表示几种物质在某温度时的溶解度相等(2)应用①判断某物质在不同温度下的溶解度。

②比较不同物质在同一温度时的溶解度。

③比较不同物质的溶解度受温度变化影响的大小。

④判断物质的溶解度受温度影响的变化趋势。

⑤判断某物质的饱和溶液与不饱和溶液的转化方法。

⑥确定混合物的分离、提纯方法。

4.结晶蒸发结晶(蒸发溶剂):适用于溶解度受温度变化不大的固体降温结晶(冷却热饱和溶液):适用于溶解度随温度变化较大的固体(1)对于所有固体溶质的溶液,都可用“蒸发溶剂法”;(2)对于形如的溶质的溶液,还可用“降温结晶法”;(3)对于形如的溶质的溶液,一般只采用“蒸发溶剂法”;(4)对于形如的溶质的溶液,还可用“升温结晶法”。

第三节 物质的溶解性一、学习目标1、知识与技能目标: ①了解影响物质溶解性的因素②学生主要通过学习认识溶液可分为饱和溶液与不饱和溶液③在学习溶解性与饱和溶液的基础上继续学习并了解固体溶解度的概念、影响固体溶解度的因素,并知道可以用溶解度曲线表示某物质在一定温度时的溶解度。

④通过探究活动了解结晶现象并知道结晶在生产生活中的广泛应用。

2、过程与方法目标:通过学生分组实验,培养从现象到本质的认识事物的科学方法。

3、情感、态度与价值观目标:通过学生分组实验,培养实事求是的科学态度和与人合作的精神。

二、学习重点:①建立饱和溶液和不饱和溶液的概念,知道两者相互转化的方法。

②知道影响物质溶解性与固体溶解度的因素。

③学会描绘和使用溶解度曲线。

三、学习难点:①学会用控制变量法来研究问题 ②饱和溶液概念的建立。

③了解固体溶解度的含义及其影响的因素。

四、课时安排:2课时 五、预习导航:1. 大量实验表明影响物质溶解性的因素有 、、 。

2.在一定的温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的的溶液,叫做这种溶质的 ,还能继续溶解某种溶质的的溶液,叫做这种溶质的 ,六、学习过程:第一课时 影响物质溶解性的因素3..交流讨论,完善转化方法 大多数情况下:(三)系统总结:通过本节课的学习,你有什么收获?关于物质的组成,你还有什么困惑的地方?补充、相互启发、使思维有更深入的卷入与批判,识、1、小明陪妈妈去医院输液,不小心把护士手中的盘子打翻,棉球上的碘酒落在了小明的白衬衣上,白衬衣上立刻出现了一大块紫黑色痕迹,小明回家后用水清洗衣服,但怎么也清洗不掉,你认为应该采用的方法是2、在一个大萝卜上挖了个空,向其中注入饱和的食盐水,一段时间后将食盐倒出。

在相同温度下,发现倒出的溶液还可溶解少量的食盐,这说明倒出的溶液是 (填饱和/不饱和)溶液。

3、将一杯20摄氏度的硝酸钾饱和溶液变为不饱和溶液,可采用的方法是( )。

A.降低温度 B.加入溶剂C.倒去一半溶液 D.蒸发溶剂4、学完溶液的知识后,小松回家做了几个小实验。

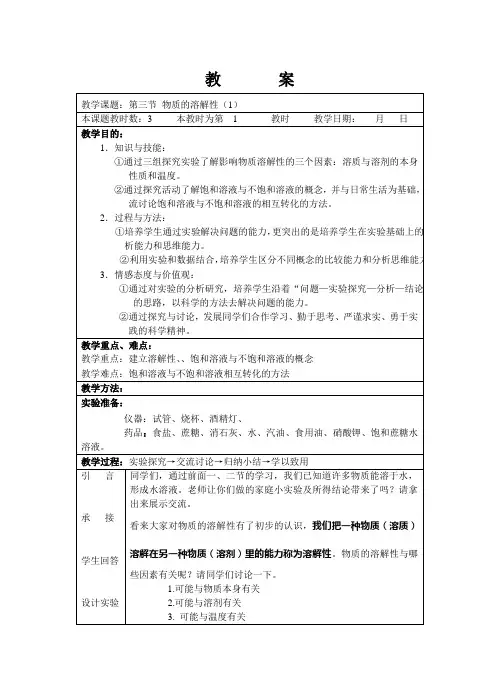

第三节物质的溶解性一、教材及学情分析鲁教版五四制九年级化学第一单元第三节《物质的溶解性》是化学课程标准一级主题《身边的化学物质》的重要组成部分。

溶解度是初中化学的一个重要概念,是引领学生从定量的角度认识物质的溶解性,是饱和溶液知识的延伸。

本课以物质的溶解度为核心展开,从定量角度介绍物质的溶解性,这样从定性研究到定量研究,知识内容加深了,研究方法提高了,使学生的学习过程从被动的接受转为主动的研究比较,充分调动了学生的学习积极性,因此对学生的能力要求升了一个层次。

经过八年级一年的学习,学生们对化学科学的学习已积累了一定的知识基础和方法基础,具备了一定的自主学习能力和实验探究、分析归纳能力。

在第一节学生已经学习了饱和溶液,已从定性的角度认识了溶液的组成和基本特征,但从定量的角度去认识物质的溶解性及溶液的种种状态却很少思考,不知道如何准确地表示物质溶解性的差异。

初中学生的自我管理和调控能力还不够,学习过程中仍需要教师的引导,借助实验和多媒体电教手段来调动学生的积极性,不断提供动脑的问题情景,提供动手的实验机会,让每个学生都参与到学习活动中来。

二、学习目标分析知识与能力目标1.了解溶解性的概念及影响固体物质溶解性的因素。

2.理解溶解度的概念及其含义,学会运用溶解度来描述不同物质的溶解性。

3.初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息。

过程与方法目标1.通过对影响固体物质溶解性因素的实验探究,学会采用控制变量法设计实验方案,培养学生探究、合作、分析、解决问题的方法。

2.通过观察溶解度曲线得出溶解度随温度变化的规律,培养学生处理数据并从数据总结规律的能力。

情感与态度目标1.引领学生从定量的角度认识物质。

2.建立内因与外因对事物发展共同影响的辨证观。

三、教学重点1.影响物质溶解性的因素。

2.初步认识溶解度曲线,并能从中获得有关信息。

四、教学难点理解溶解度的概念及其含义。

五、教学思路设计六、教学媒体及实验设计1.多媒体课件。