第七章:魏晋南北朝考古

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:28

060103考古学第一篇:060103 考古学业务培养目标:本专业培养具备考古学基础知识与基本技能,有进一步培养潜能的高层次专门人才和能在考古、文物、博物馆等事业单位及国家机关从事研究、教学、管理等实际工作的考古学高级专门人才。

业务培养要求:本专业学生主要学习考古学的基本理论、方法与技能,了解考古学的多学科交叉发展趋势和世界考古学发展概况,熟悉中国考古学的发展历史、研究现状;在中国历史、世界历史、博物馆学、文物学理论、文化人类学、民族学、古代汉语、史料学、地理学、第四纪环境学、古人类学等方面受到基本训练毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握马克思主义的基本原理和考古学的基本理论、知识、方法与技能;2.能够从事田野考古发掘、整理及编写考古报告;3.掌握博物馆管理技能;4.掌握文献检索、资料查询的基本方法和手段;5.了解国内外考古学界最重要的理论前沿和发展动向;6.具有从事考古学及历史学研究的初步能力。

主干学科:历史学主要课程:中国通史、世界上古史、中国考古学、考古学导论、旧石器时代考古、新石器时代考古、夏商周考古、战国秦汉考古、三国两晋南北朝考古、隋唐考古、宋元考古、博物馆学概论、文物学理论、考古绘图、田野考古学概论等主要实践性教学环节:教学实习安排3~5个月。

修业年限:四年授予学位:历史学学士相近专业:历史学、博物馆学、民族学开设院校:西北大学山西大学郑州大学北京大学吉林大学南京大学厦门大学山东大学武汉大学中山大学四川大学中国科学技术大学等第二篇:中国考古学中国考古学(上-1)(旧石器时代考古)一、基本目的本课程是考古系本科生必修的专业基础课。

通过课堂讲授和教学实习,要求学生掌握旧石器时代考古的基础知识和方法,了解旧石器时代文化的内涵和特征,人类体质特征的发展和演化,能进行一般的旧石器考古田野调查工作,辨别真假石器,为进一步从事旧石器时代考古研究打下基础。

二、内容提要第一章序论和基础知识第一节序论第二节基础知识第二章旧石器时代早期第一节中国境内最早的人类化石和旧石器文化第二节北京直立人及其文化第三节其他重要的直立人类化石和遗址第四节旧石器时代早期自然环境与人类的经济生活第三章旧石器时代中期第一节概述第二节重要的人类化石和遗址第三节过渡时期的文化特征第四章旧石器时代晚期第一节概述第二节重要的人类化石和遗址第三节旧石器时代晚期之末的细石器第四节旧石器时代晚期自然环境的变化和文化的发展三、教学方式课堂授课为主,结合教学参观和实习。

魏晋南北朝——工艺美术鉴赏1.魏晋南北朝玉石艺术魏晋南北朝是玉器发展的低潮期,对这一时期遗物的考古发掘,发现的玉器很少,其中很多器物的风格同汉代一致,可能是汉代遗玉;新的玉器品种和新的类型,只是个别现象。

因此,玉器总体面貌,表现为仅是汉代玉器的延续,总量大减,且少有创新品类出现;甚至“真玉”作品相对有减,代之以滑石、绿松石、青金石等的雕刻。

这些都表现出此时期属玉器发展史上的低潮期。

这种局面形成的主要原因是:自三国曹魏时起朝廷明令禁止厚葬。

以往以玉器作为葬礼的做法受到限制;战争连绵不绝,交通不畅,玉材来源受阻,数量不足,动摇了玉器制作的物质基础;魏晋时期玄风大盛,贵族、上大夫着力突破传统礼教的樊篱致使礼仪玉器制作很少;佛教文化及其艺术品异军突起,大量佛像石刻如云冈、龙门石窟之兴建,可能吸引去众多的玉器工匠,而影响玉器的创作;道教推崇“食玉”很多玉料被食用而遭浪费。

但这个时期出品的玉石瑞兽最富时代气息和艺术感染力,品格极高,成为中国传统雕塑史及玉器史的光辉篇章。

从中国艺术发展上看,社会战乱除了是文化艺术相对停滞的原因外相反地,也会促使艺术之树结出奇花异果。

因为,只有超凡超常的作品,才好反映时代风云与脉搏。

魏晋南北朝的艺术思想,受社会战乱的影响,艺术风格上常强调直观的描绘(刻),不尚深造的作风以及浅直的表现手法与率真的情感抒发,完全表现了时代的雄拔之风,世人的骁能之气。

故此玉石瑞兽才以雄健有力的线条,来表现它们傲骨不屈、高风跨俗的社会精神风貌。

但是尽管如此,玉兽们还是被归入“瑞意”之中、作为吉祥文化的象征物加以褒扬,这仍是汉代玉器在神话宗教基础上的吉祥文化的遗泽。

魏晋南北朝从公元220年至公元589年,369年间共有30余个王朝在这个阶段存在。

其间社会动荡不安,战乱纷起,政权更替频繁。

处在这样的社会条件下,玉文化的发展受到了抑制,从汉代玉器的辉煌期进入到了玉器发展的低潮期。

中国玉器发展史也从此告别了“王玉时代”,玉器逐渐以装饰玉、实用赏玩玉为主,并走进了商品流通领域。

魏晋南北朝时期墓葬考古魏晋十六国墓葬魏晋十六国时期,一般指曹魏黄初元年篡汉起至北魏攻灭北凉统一北方止(220~439)。

这期间,淮河、秦岭以北的中国北部地区,各政权各民族间相互攻伐,战乱不息,社会经济调敝,反映在埋葬方面,一般表现为简埋薄葬,与秦汉墓比较,已大为逊色。

曹魏西晋的统治者,迫于经济困难,无力营建宏大陵寝,又为防止死后陵墓被盗掘,往往“依山为陵,不封不树”,不建寝殿,不设园邑,不设神道,地面上不留任何痕迹,考古探觅较难。

十六国时期,入居中原的少数民族统治者,为防止坟墓被盗掘,大多沿用本族流行的“潜埋”而不起坟的葬法,所以他们的坟墓也不易被发现。

但是,帝陵以外的一般魏晋十六国墓葬,并不受此限制。

1915 年,英国斯坦因盗掘新疆阿斯塔那古墓群,从已发表的资料看,至少有六座墓属于十六国时期的墓葬。

本世纪上半叶,日本人鸟居龙藏、驹井和爱等人先后多次在辽阳一带发掘汉魏晋壁画墓。

1944 年,西北科学考察团在敦煌佛爷庙墓地发掘十多座魏晋墓。

还有,自本世纪初以来,魏晋墓志不断在洛阳出土,其中有晋贾充妻郭槐墓志、武帝贵人左棻墓志、晋中书侍郎荀岳夫妇墓志。

这些墓志为研究这一地区的魏晋墓,特别是西晋帝陵的位置,提供了重要线索。

中华人民共和国成立后,各地的魏晋十六国墓葬不断被发现,就北部地区来说,河南的洛阳、偃师、郑州、延津、焦作、安阳、南阳,陕西的西安,河北的石家庄,北京市,山东的苍山、诸城,辽宁的辽阳、北票、锦州、义县、旅顺、朝阳、本溪,甘肃的敦煌、酒泉、嘉峪关、张掖、永昌、武威、崇信,青海的大通,新疆的吐鲁番,都发现了这个时期的墓葬。

在这个时期的大中型墓中,往往有纪年墓砖或其他带有纪年的器物随葬,还有记录墓主姓名身份的碑形墓志、印章和壁画题记,这些都为墓葬断代、器物编年以及墓主身份的研究提供了可靠依据,这是先秦两汉时期所无法比拟的。

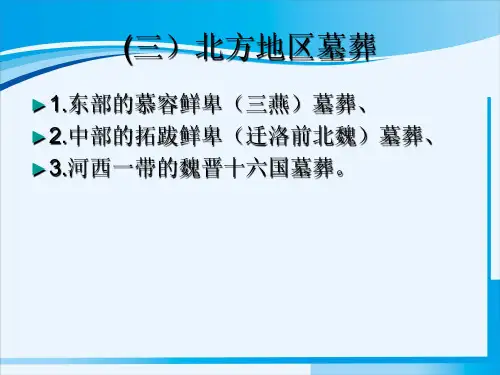

由于北部地区的地理环境、民族传统等方面的原因,各地墓葬所反映的文化面貌不尽一致。

《魏晋南北朝考古》读书笔记阅读日期:2014-03-02至2014-03-30一.本书介绍1.魏晋南北朝即三国两晋南北朝,为公元220至公元589,这一时期经历了369年。

南北朝时期,南方的形势比较稳定,经济发展较好,文化、艺术与科学都有新的成就,此为隋唐两代开辟了财源以及促进其更好的发展奠定了巨大的基础。

至此,中国的经济中心开始在南北方之间发生了转变。

2.魏晋南北朝的考古发现特点:其地方特色比较浓厚、边远地区遗物遗迹发现增多、民族特色和文化交流的文物更引人注目、佛教遗迹和艺术品的发现说明外来宗教获得了广泛和充分地传播。

二.读书笔记(一)魏晋南北朝时期发现的文物有各种时期的以及中原地区。

解放后有较多重大的考古发现,如城址——河北省临漳县曹魏邺城邺南城朱明门发掘、墓葬——北燕冯素弗墓,玻璃器,为中土所无之器物、窑址——南方地区极流行青瓷烧造,从已发现的窑址、窑具成品来看,青瓷烧造已形成专业、地上遗址包括石刻、栈道、宗教寺院等等。

山西大同方山,文明皇后永固陵,1968年偶然发现墓志。

山西大同石家寨司马金龙墓,漆器屏画——目前发现最早的屏风,绘有二十四孝故事情节;文房四宝;石柱础一个,上有非常繁缛的雕刻纹样,内容多和西域有关。

还有河北安阳、山西太原等等墓葬。

早期瓷教出土许多陶器品,南朝墓葬青瓷精美;南京栖霞山,带有褐斑釉的瓷器,最早可至东吴时期。

栈道险要处架木道以通行人的道路。

宗教寺院方面开凿石窟。

三大石窟有敦煌莫高窟,洛阳龙门石窟,大同云冈石窟。

其中敦煌莫高窟最为人欣赏,不过亦被盗走大量珍贵壁画等。

(二)魏晋南北朝考古特点:当时社会动乱,大变革,各地文化发展水平不平衡,考古资料差异大。

这时期特点主要由社会分裂造成。

前期有东汉遗风,后期隐含隋唐一统伏笔。

当时各民族大融合,北方,东北,西北地区少数民族相继攻入中原,建立政权,将本族文化带入中原,对汉文化产生极大影响。

如匈奴、鲜卑等少数民族。

他们原本为游牧民族,逐水草而居,进入中原后生活方式发生变化,生活较为安定,由畜牧转为农耕。

魏晋南北朝时期的文化遗产和历史文物魏晋南北朝时期是中国历史上一个非常特殊的时代,该时期是中国历史上几个连绵不断的政权转换时期之一。

这一时期的文化遗产和历史文物不仅代表了中国古代文化的辉煌和精髓,也为后世的文化遗产和历史文物研究提供了珍贵的资源。

本篇文章将从几个方面介绍魏晋南北朝时期的文化遗产和历史文物。

一、艺术和文学魏晋南北朝时期是中国古代文学艺术最繁荣的时期之一。

该时期诗歌、词曲、小说、绘画等艺术形式均有不俗的发展。

比如,王羲之创立了“八分书法”,并享有非常高的声望;王献之绘制了“洛神赋图”,成为中国绘画史上的经典之作;曹操、陶渊明、王勃等几位文学巨匠更是在中华文学史上留下了不可磨灭的印记。

此外,一些文学经典和艺术创作在魏晋南北朝时期的文化中走红,并被后来的人们所传颂。

例如《世说新语》、《左传》、《离骚》等,这些文学经典及其作者不仅在艺术史上有重要地位,同时也在古代社会、思想文化中具有特殊的意义。

二、建筑在魏晋南北朝时期,中国的建筑艺术也有了很大的发展。

主要的表现在两个方面:一是官方建筑风格和建筑的功能发生了转变;二是皇家园林和私人庭院的建设在此期间愈发繁盛。

例如,灵鹫宫、云龙寺、虎丘、灵岩寺等知名景点都是在魏晋南北朝时期修建的,并至今保存完整,成为了后人研究魏晋南北朝时期建筑艺术的重要资料。

此外,悬空寺、保国寺、佛国寺等也是此时期出现的具有代表性的建筑。

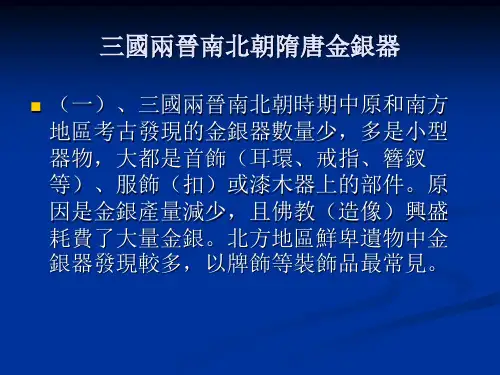

三、青铜器和陶器在魏晋南北朝时期,中国的青铜器和陶器手工艺得以发扬光大。

文化交流的成功和经济的繁荣共同助推了这一领域的发展,而这些青铜器和陶器从艺术价值、工艺技术和历史价值等方面都具有重大意义。

例如,山西的晉侯墓出土的《四牛图》就是魏晋时期青铜器制作技术的高峰之作;同一时期出土的红土陶、黑土陶及其他各种精美的陶器,也是这一时期文化的一个重要元素。

四、汉画魏晋南北朝时期也是中国绘画发展的重要时期。

较早的汉画在这一时期发生了深刻变化,主要是表现从单一的写实风格转向更注重表达情感、形象及色彩的感性方式。

考古学概论导言: 原始社会的考古夏商周时期的考古春秋战国(东周)时期的考古秦汉时期的考古三国两晋南北朝时期的考古一、考古学的意义及其研究对象 : 1]考古学的意义:考古学一词是从希腊文中翻译过来的,英文为“Archeaology”,它出自于古希腊字“Dpycos”(古代)和“Aolyos”(科学),意为“古代的科学”。

在国外有“古迹学”、“古物学”等一些译法,我国将之译为“考古学”。

何谓考古学呢?简而言之,考古学就是根据实物的历史材料研究人类历史过去的科学。

2]考古学研究的对象和范围 : 考古学研究的对象必须是物质,而且主要是社会物质,只有少量的自然物质。

具体来讲,一类是人类本身的化石、遗骨,以及与当时人类共存的动、植物遗骸,二是经过人类制造或加工的物质,即物质史料,它是考古学研究对象中最主要、数量最多的一部分,但有一些物质史料不属于考古学研究的范围,如太平天国的武器、印玺以及一些革命文物。

在我国,考古学研究的历史范围上迄原始社会,下至于元代,明清不属于考古学研究的范围,这是因为明清留下的遗址、遗物相当多,记载周详,有史可查、有物可证,但是明清的瓷器又属于考古学的范围,明清的有些遗物也要视其价值的高低来确定其是否属于考古学的范围,如陵墓。

3]考古学的分类: 考古学的分类方法很多,至今无法统一。

按物质形态分,可分为石器时代的考古、青铜器时代考古、铁器时代考古;按社会形态分,可分为原始社会考古、奴隶社会考古、封建社会考古;同时为了研究的方便,考古工作者往往将考古学分为普通考古学和专门考古学,前者包括考古学通论以及各方面材料和考古方法的一般知识等,后者为较深一步的考古学研究,它又分为众多的种别,如铭刻学、古钱学、印章学等等。

二、考古学与历史科学的关系及学习考古学的必要性: 1.考古学为历史科学的重要组成部分 2.考古学可以订正历史文献资料之谬误三、考古学与其它学科的关系 : 1.考古学与社会科学的关系 2.考古学与自然科学的关系 3.考古学与应用技术及工艺的关系四、中国考古学发展概况: 1.中国考古之发生至以金石学为主要部门的考古时代 2.西方考古学者来华时期 3.科学考古学的建立和发展4.中国考古之发生至以金石学为主要部门的考古时代:1].中国考古行为的原始时代:自商周之际开始,经过两周秦汉魏晋南北朝至隋唐约千余年长久时间方始具规模,人们称之为考古学的发生时代。

中国考古学三国两晋南北朝卷中国是一个历史悠久的国家,拥有众多古代文化遗产。

考古学是一门通过对物质遗存的研究来重建和理解人类历史的学科。

在中国,考古学发展得非常迅速,为我们揭示了许多古代文明的面貌。

本文将围绕中国考古学发展的一个重要时期——三国、两晋、南北朝,来探讨这段历史时期的考古发现以及对中国历史研究的影响。

一、三国时期的考古发现三国时期是中国历史上重要的时期,也是著名的文学作品《三国演义》的背景。

在三国时期的考古发现中,最具代表性的就是三国吴国的建筑遗址。

在江苏省无锡市的马山上,发现了吴国的都城遗址。

这个遗址定名为古灯山,是一处修建于三国时期的古都城。

在考古发掘中,人们发现了大量的砖石遗迹、城墙、宫殿等。

这些遗迹以及出土的文物为我们提供了关于吴国都城的重要资料。

在另一个吴国都城遗址——苏州木渎遗址,也有类似的考古发现。

木渎遗址是一处砖石建筑群,拥有完整的城墙、城门、府宅等。

考古人员在遗址内发现了大量的青瓷器物、铜器、石刻等,这些文物为我们了解吴国的社会、文化等方面提供了重要线索。

通过对三国时期的考古发现,我们可以了解到吴国的社会、城市规模以及吴国人的生活方式。

这对于研究三国时期的历史以及三国演义中所描述的人物和事件都具有重要意义。

二、两晋时期的考古发现两晋时期是中国历史上一个动荡的时期,也被称为六朝时期。

在两晋时期的考古发现中,最引人注目的是两晋文化的代表性建筑——东晋时期的禅宗寺庙——麓山寺。

麓山寺位于湖南省岳阳市岳阳楼区,是中国现存最古老的佛教寺庙之一。

这个寺庙始建于东晋时期,至今已有1500多年的历史。

在考古发掘中,人们发现了大量的佛像、经筒以及寺庙建筑的遗迹。

这些考古发现为我们了解两晋时期的佛教文化、建筑风格以及宗教信仰提供了重要线索。

此外,在江西省庐山上也有许多与两晋时期相关的考古发现。

庐山是著名的风景名胜区,同时也是两晋时期文人墨客的聚集地。

在庐山的山中山际,人们发现了很多两晋时期文人的墓葬,这些墓葬中出土了许多文物,如书画、文房四宝等。

魏晋南北朝考古读书笔记魏晋南北朝是中国历史上一个重要的时期,这段时间内发生了许多重大的政治、经济和文化变革。

为了更好地了解这一时期的历史和文化,我们可以通过考古学来探索。

以下是我的魏晋南北朝考古读书笔记。

魏晋南北朝时期,中国经历了动荡不安的政治局势和社会转型。

各地出现了许多遗址和文物,它们为我们了解这一时期的人们生活和思想提供了宝贵的线索。

在考古学的帮助下,我们可以通过发掘和研究这些遗址和文物来还原这一时期的历史面貌。

在魏晋南北朝考古研究中,我发现了许多有趣的发现。

例如,在洛阳的魏晋陵墓中,考古学家们发现了大量的陶俑和文物。

这些陶俑形态各异,包括官员、士兵、马车和动物等,生动地展现了当时社会的各个层面。

此外,还发现了许多精美的玉器和青铜器,这些器物不仅考古学家们提供了关于手工艺技术的重要信息,也揭示了当时人们的审美和生活方式。

除了墓葬和文物,魏晋南北朝时期的建筑也给我们留下了许多线索。

在南京的建康城遗址中,考古学家们发现了大量的宫殿、庙宇和城墙等建筑遗迹。

这些遗迹不仅揭示了当时城市规划和建筑风格,也反映了魏晋南北朝时期的政治、宗教和文化状况。

此外,墓志铭和碑文也为我们研究魏晋南北朝提供了重要的资料。

墓志铭记录了当时人们的家庭背景、成就和贡献等,为我们了解当时社会提供了珍贵的信息。

而碑文则记载了当时的政治事件、文化思想和传统价值观等。

通过对这些墓志铭和碑文的研究,我们可以深入了解魏晋南北朝时期人们的生活和思想。

另外,在魏晋南北朝时期的艺术领域也有许多令人称奇的考古发现。

瓷器、壁画和雕塑等艺术品为我们展现了当时艺术家的创作才华和审美追求。

特别是石窟艺术,在南北朝时期达到了巅峰。

著名的龙门石窟就是一个典型的例子,其中有丰富多样的壁画和雕塑,描绘了佛教故事、历史事件和社会风俗等,具有重要的艺术和历史价值。

总结而言,魏晋南北朝考古研究为我们了解这一时期的历史和文化提供了宝贵的线索。

通过发掘和研究墓葬、建筑、文物、碑文和艺术品等,我们可以还原这一时期的社会面貌和人们的思想。

魏晋南北朝时期瓷窑和瓷器考古作者:杨梓绮来源:《收藏与投资》2024年第05期摘要:魏晋南北朝时期,我国瓷器之风盛行。

一时之间,全国出现众多瓷窑和瓷器。

对当时的瓷窑和瓷器进行考古,可以帮助人们深入了解瓷器文化。

关键词:魏晋南北朝;瓷器考古;越窑青瓷当代古陶瓷学者在研究瓷器时,会将出土的瓷器按照不同时期、不同地域进行分类,不同时期的瓷器花纹和样式不同,反映了当时的风俗文化,对研究历史和古代社会生活有极大的帮助。

瓷器反映和承载历史,是古代留下的供后人参考和学习的实物资料。

之前考古学界将所有的陶瓷进行混称,这样的标准持续了很长时间。

提出陶器和瓷器标准,被认为是考古学界的重大改变。

在这个标准之下,真正的瓷器开始出现于东汉。

在南方地区瓷器大力发展的时候,北方战乱不断,民生凋敝,没有足够的经济实力支撑瓷器的烧制,同时因为地域原因,北方地区相对于南方地区的自然环境不佳,并不适合烧制瓷器。

最迟至统一北方之后,瓷业才开始发展。

所有目前可看到的东汉时期出土的瓷器,多是在南方专门设置的瓷窑里烧制的。

南方有许多知名瓷窑盛产瓷器,瓷窑烧制瓷器促进了当时的经济和社会文化发展。

现今考古发现的三国两晋南北朝的南方瓷窑,主要分布在浙江和宜兴一带,在江西、湖南、四川、福建等省境内也有零星发现。

在这些地区当中,浙江是主要产区之一,浙江地区最负盛名的是越窑青瓷。

越窑青瓷不仅烧造的时间最早,并且从出土数量来看,当时浙江窑区产品数量最多的仍然是越窑青瓷,其不仅质量上乘,还远销全国其他地区。

三国魏晋南北朝时期,浙江一带制瓷业发展迅速,这得益于浙江得天独厚的地理优势。

仅仅上虞一地,就已经发现了30多处东吴时期的窑址、60多处西晋窑址,可见浙江上虞在东吴时期制瓷业发展迅猛,窑址眾多。

这些窑址产出的瓷器质量很高,成色上乘。

曹娥江沿岸的帐子山等地,是当时烧造青瓷器的重要场地,这里盛产烧瓷专用的瓷土。

充足的瓷土供给使得瓷窑的原材料丰富,结合当时的制作工艺,大量瓷器被生产出来,它们数目繁多,种类各异。

硕士研究生入学统一考试《文博综合》科目大纲(科目代码:348)学院名称(盖章):文史学院学院负责人(签字):编制时间:2011年3月18日《文博综合》科目大纲(科目代码:348)一、考核要求《文博综合》是历史学专业的一门必修基础课。

课程内容主要包括文物、博物馆和考古学3部分。

本科目要求考生对文物博物馆和考古学的基本理论、基本知识、基本方法等有一个比较全面的把握,有比较扎实的专业知识、专业理论基础以及专业技能。

例如,有关文物、博物馆和考古学的基本概念,发展简史,历代著名文物收藏家、考古学家,法律法规,重要文物遗存及其保护,博物馆的现状,不同时期考古学的发现和研究状况,国外文博、考古的状况,有关的理论方法等等。

同时,特别要求学生掌握相关的技术和操作技能,能够从事文博、考古的发掘、鉴定、修复、保护等。

重视实际操作技能是本课程的特点。

二、考核评价目标《文博综合》主要考查学生掌握基础知识、理论和技能的程度。

要求掌握基本概念、理论、法规,不同文物的特点,博物馆的功能,不同时代考古学的发现和研究状况,中国考古学的发展现状和未来趋势,重大考古发现的价值等等,以便为将来的学习、工作和研究打下比较坚实的基础。

本科目的考试命题,根据教学大纲规定的课时比例来组配试卷,掌握好试题的重点、内容覆盖面、能力层次和难易度。

考试采取闭卷笔试的方式,题型主要有名词解释、简答、论述、阅读理解等,可酌情组合,以测试学生的综合能力为主要考核评价目标。

试卷满分为300分,考试时间为180分钟。

试题量以中等考生能在规定时间内答完全部试题为限度。

三、考核内容(一)文物绪论文物的定义;文物的价值和作用;文物保护与研究的历史发展概况;文物的科学研究;文物保护和管理。

第一章文物概论文物价值;文物作用;文物鉴定;文物分类;文物管理。

第二章文物保护史中国古代的文物保护;近现代的文物保护;历代文物研究;历代文物收藏家;文物管理;中国文物法规;文物管理机构;文物保护管理;文物出版机构;文物图书出版;学术团体;人物。

魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛读后感魏晋南北朝唐宋时期是中国历史上一个重要的时期,这一时期的文化、政治、经济等各方面都有着深远的影响。

而考古学作为一门重要的学科,通过发掘出土的实物,为我们研究这一时期提供了重要的实证资料。

因此,魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛对于我们了解这一时期的历史和文化意义重大。

这本文稿辑丛收录了大量有关魏晋南北朝唐宋时期的考古研究成果,涵盖了各个方面的内容。

其中包括了古代建筑、陶瓷、铜器、玉器、墓葬等多个领域的研究成果。

通过对这些实物的研究,我们可以了解到当时的社会经济发展水平、人们的生活方式、思想观念等方面的信息。

比如,通过对古代建筑的研究,我们可以了解到当时的建筑工艺和风格。

魏晋南北朝唐宋时期的建筑多采用木结构,屋顶多为歇山式,墙壁多为夯土墙。

而唐宋时期的建筑则发展出了独具特色的唐风和宋风。

这些建筑风格不仅反映了时代的审美追求,也代表了当时的社会文化水平。

另外,通过对陶瓷和铜器的研究,我们可以了解到当时的工艺水平和艺术风格。

魏晋南北朝时期的陶瓷以北方灰陶和南方青瓷为主,而唐宋时期的陶瓷则以唐三彩和宋青瓷为代表。

这些陶瓷制品不仅具有实用价值,还展示了当时的艺术造诣和审美观念。

铜器则是当时的贵族阶层喜爱的器物,通过对铜器的研究,我们可以了解到他们的生活方式和审美偏好。

此外,通过对墓葬的研究,我们可以了解到当时的葬礼习俗和社会等级制度。

墓葬中出土的文物和殉葬品,能够反映出墓主人的身份、地位和社会地位。

魏晋南北朝唐宋时期的墓葬往往比较豪华,其中有些墓葬还发现了珍贵的文物,如金银器、玉器等,这些都为我们了解当时的社会风貌提供了重要的线索。

通过阅读魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛,我们可以全面了解到这一时期的历史和文化。

考古学作为一门学科,通过对实物的研究,能够为我们还原当时的社会面貌,揭示历史的真相。

这些研究成果不仅为学术界提供了重要的参考资料,也为广大读者了解中国古代历史和文化提供了便利。