陶行知简介_陶行知与湘湖师范

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

中国近代大教育家陶行知简介你了解这位对我国教育的现代化做出了开创性的贡献的教育家陶行知吗?如果你对这个人了解的话,可不要错过这篇文章哟,赶紧和小编我一起来了解这个人吧!个人简介陶行知(1891年10月18日-1946年7月25日),安徽省歙县人,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

1908年十七岁时他考入了杭州广济医学堂。

1917年秋回国,先后任南京高等师范学校、国立东南大学教授、教务主任等职。

1926年起发表了《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言》。

1929年圣约翰大学授予他荣誉科学博士学位,表彰他为中国教育改造事业作出的贡献。

1931年主编《儿童科学丛书》。

1935年,在中国共产党“八一宣言”的感召下积极投身抗日救亡运动。

1945年当选中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员,兼教育委员会主任委员。

1946年7月25日上午,因长期劳累过度,不幸逝世于上海,享年55岁。

人物贡献陶行知先生毕生致力于教育事业,对我国教育的现代化做出了开创性的贡献。

他不仅创立了完整的教育理论体系,而且进行了大量教育实践。

细考陶行知的教育思想,创新犹如一根金钱,贯串于陶行知教育思想的各个部分。

创新在这里指革除不适应时代发展需要的“旧”,创立与社会、历史进步相符的“新”。

创新还具有打破偶像,破除迷信,挣脱教条的束缚,从僵化习惯性思维中走出来的含义。

陶行知教育思想的创新,也表现在培养目标上。

他针对旧教育把培养“人上人”作为目标的现象,指出新教育应培养全面发展的“人中人”。

早在他创办南京安徽公学时就为这所学校提出三个教育目标:研究学问,要有科学的精神;改造环境,要有审美的意境;处世应变,要有高尚的道德修养。

人物评价陶行知以赤子之忱表达的思想和实践,代表了近代中国先进文化的前进方向。

近代中国的危机多难,又使“教育救国”成为许多知识分子的梦想,陶行知正是其中最为杰出的人物之一。

陶行知的资料1891年10月18日(农历9月16日)生于安徽省歙县西乡黄潭源村。

乳名和尚,学名文浚。

父,陶位朝。

母,曹翠仂。

1916年25岁:三子陶刚出生。

1920年29岁:4月,主持接待杜威到南京高师讲授教育哲学、试验伦理学、哲学史等课程。

夏,在南高师举办第一次暑期学校,各省选送学员1300多人,讲习1个多月,以提高全国教育行政人员及中小学教师、科研及工作水平。

为全国高等学校开办暑期学校之始。

1921年30岁:7月,欢送杜威回国。

与范源濂、蔡元培、张伯岑、严修、袁希涛等在北京组织实际教育调查社,推范为社长、蔡为副社长,决定聘请美国教育家盂禄来华调查科学教育实际情况,并讲学。

陪同盂禄在上海、南京、苏州、杭州、广州等地调查、讲演,并任口译。

11月,被推为第七届全国教育联合会中国新学制起草委员会之一。

12月,新教育共进社、《新教育》杂志社、实际教育调查社合并,成立中华教育改进社。

以调查教育实况,研究教育学说,力谋教育改进为宗旨。

1922年31岁:1月3日至8日,中华教育改进社第一届年会在济南举行。

作社务报告:改进社办事有两种精神:(一)互助精神,(二)分析精神。

学术部内又分研究、调查、编译、推广四科。

研究方面:由张仲述博士任中学课程改造之研究。

初等教育委员会任小学课程改造之研究。

推士博士科学教学之研究,麦柯尔博士任心理测试之研究。

调查方面有全国教育的调查。

因在济南举行又称济南年会。

2月,受聘为中华教育改进社主任干事。

4月,与胡适、凌冰合作编译的盂禄的中国教育讨论出版。

5月,与蔡元培、王宠惠、李大钊、胡适等16人联名发表《我们的政治主张》。

12月6日,南京高等师范并入东南大学。

任东南大学教授、教育科主任和教育系主任。

1923年32岁:7月28日,致函东南大学代理校长刘伯明,请辞教育科主任、教育系主任之职。

8月底,东南大学准其辞职。

以后专任改进社总干事。

8月20日至25日,中华教育改进社第二届年会在北京清华学校举行。

陶行知,生于1891年10月18日,于1946年7月25日逝世,汉族,徽州歙县人,原名文濬,大学期间推崇明代哲学家王阳明的“知行合一”学说,取名“知行”。

毕业于金陵大学(1952年并入南京大学)文学系,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

曾任南京高等师范学校教务主任,中华教育改进社总干事。

先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

郭沫若曾赞道:“二千年前孔仲尼,二千年后陶行知”。

为了纪念人民教育家陶行知,安徽、南京、上海于上世纪八十年代经省(市)委、省(市)政府批准修建了陶行知纪念馆。

[1]人物生平1891年10月18日生于徽州歙县西乡黄潭源村一个贫寒的教师之家陶行知,生于1891年10月18日,于1946年7月25日逝世,汉族,徽州歙县人,原名文濬,大学期间推崇明代哲学家王阳明的“知行合一”学说,取名“知行”。

毕业于金陵大学(1952年并入南京大学)文学系,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

曾任南京高等师范学校教务主任,中华教育改进社总干事。

先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

郭沫若曾赞道:“二千年前孔仲尼,二千年后陶行知”。

为了纪念人民教育家陶行知,安徽、南京、上海于上世纪八十年代经省(市)委、省(市)政府批准修建了陶行知纪念馆。

[1],祖籍浙江绍兴。

1897年,曾在邻居家厅堂玩耍,看见厅堂墙上挂着对联,坐在地上临摹起来,被邻村方庶咸秀才看见,以为神童,免费为其开蒙。

后入家乡蒙童馆吴尔宽处就读。

1927年3月在南京北郊晓庄创办乡村师范学校晓庄学校,创办第一个乡村幼稚园燕子矶幼稚园。

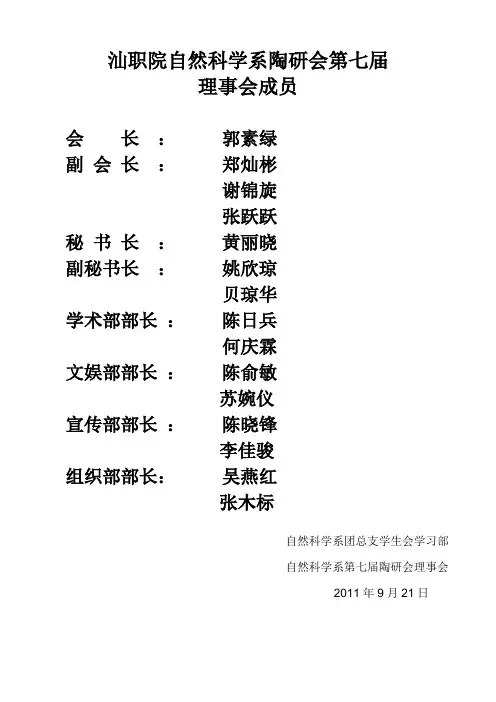

汕职院自然科学系陶研会第七届理事会成员会长:郭素绿副会长:郑灿彬谢锦旋张跃跃秘书长:黄丽晓副秘书长:姚欣琼贝琼华学术部部长:陈日兵何庆霖文娱部部长:陈俞敏苏婉仪宣传部部长:陈晓锋李佳骏组织部部长:吴燕红张木标自然科学系团总支学生会学习部自然科学系第七届陶研会理事会2011年9月21日陶行知先生生平简介一、陶行知资料陶行知,原名文浚,安徽省歙县黄潭源村人,生于1891年10月18日,是我国现代伟大的人民教育家,思想家、大众诗人、革命战士。

1914年,陶行知在南京金陵大学毕业典礼上,宣读了毕业论文《共和精义》,其中有这样的句子:“人民贫,非教育莫与富之;人民愚,非教育莫与智之;党见,非教育不除;精忠,非教育不出。

”同年8月,赴美留学于加州伊利偌大学攻读市政学,期间曾任学生会干事。

次年获政治硕士学位,并转入哥伦比亚大学师范学院读教育科学,师事杜威、孟禄等名家。

1918年在南京高师校务会议上提出主张将“教授法”改为“教学法”。

1919年2月发表《试验主义与新教育》一文中,他提出反对“沿袭陈法,仪型他国”,林伯渠曾赞他是“反洋化教育”、“反传统教育”的旗手。

1920年12月他与朱其慧、晏阳初等发起成立中华平民促进会。

由于受王阳明“知行合一”哲学思想的影响,故用名“行知”。

1921年10月29日,陶行知同哥伦比亚大学师范学院教务长、教授孟禄博士(他美国时的老师)到广州进行科学教育性实际调查情况,他当翻译。

这是他生平第一次来祖国南大门广州市;同年12月成立中华教育改进社,他任主任干事。

1923年6月他和黄炎培等人组建了南京平民教育促进会,编写《平民千字课》课本。

早在20年代,陶行知就认识到普及教育的重点应当在农村。

1927年在南京创办晓庆师范。

在20世纪30年代,陶行知在上海大夏大学发表了《创造的教育》演说, 1932年成立“中国普及教育助成会”,开展“即知即传”的普及教育运动。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

陶行知简介,陶行知的教育名言,名言警句陶行知(1891年10月18日-1946年7月25日),安徽省徽州歙县人,祖籍绍兴。

中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

19xx年十七岁时他考入了杭州广济医学堂。

1917年秋回国,先后任南京高等师范学校、国立东南大学教授、教务主任等职。

1926年起发表了《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言》。

1931年主编《儿童科学丛书》。

1935年,在中国共产党"八一宣言"的感召下积极投身抗日救亡运动。

1945年当选中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员,兼教育委员会主任委员。

1946年7月25日上午,因长期劳累过度,不幸逝世于上海,享年55岁。

1、智仁勇三者是中国重要的精神遗产,过去它被认为‘天下之达德’,今天依然为个人完满发展之重要指标。

2、“追求真理做真人”,不可丝毫妥协,决不向虚伪的社会学习或妥协。

3、滴自己的汗,吃自己的饭,自己的事自己干,靠人,靠天,靠祖上,不算是英雄好汉。

4、因为道德是做人的根本。

根本一坏,纵然使你有一些学问和本领,也无甚用处。

5、处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

6、爱情之酒甜而苦。

两人喝,是甘露;三人喝,是酸醋;随便喝,要中毒。

7、我们在教育界任事的人,如果想自立、想进步,就须胆量放大,将试验精神,向那未发明的新理贯射过去,不怕疲倦,不怕障碍,不怕失败,一心要把那教育的奥妙新理,一个个的发现出来。

8、民之所好好这,民之所恶恶之。

管众人之事者,拜众人为老师。

9、忽略健康的人,就是等于在与自己的生命开玩笑。

10、要解放孩子的头脑、双手、脚、空间、时间,使他们充分得到自由的生活,从自由的生活中得到真正的教育。

11、先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。

12、以教人者教已,在劳力上劳心。

13、有发明之力者虽旧必新,无发明之力者虽新必旧。

陶行知陶行知(1891.10.18--1946.7.25),安徽歙县人,中国人民教育家、教育思想家,民主主义战士,伟大的共产主义战士,爱国者。

是中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

曾任南京高等师范学校教务主任,继任中华教育改进社总干事。

先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

著作有:《中国教育改造》、《古庙敲钟录》、《斋夫自由谈》、《行知书信》、《行知诗歌集》。

陶行知-人物简介陶行知(1891.10.18—1946.7.25),本名文濬,安徽省歙县人。

我国伟大的人民教育家、教育思想家,伟大的爱国者,伟大的民主主义战士,伟大的共产主义战士,是中国民主同盟和中国人民救国会的主要领导人之一。

生平1891年生于安徽省歙县西乡黄潭源村一个贫寒的教师之家。

6岁蒙馆,14岁入歙县基督教内地会所办的崇一学堂。

1910年靠教会资助入南京金陵大学文科。

受辛亥革命影响,在校积极参加爱国活动,主编《金陵光》学报中文版,宣传民族、民主革命思想。

1914年留学美国入伊利诺大学获政治硕士学位,后入哥伦比亚大学研究教育,师从杜威。

1917年秋回国,先后任南京高等师范学校、东南大学教授、教务主任等职。

开始他富于创意而又充满艰辛的教育生涯。

研究西方教育思想并结合中国国情,提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”等教育理论。

他特别重视农村的教育,认为在3亿多农民中普及教育至关重要。

1921年底,与蔡元培等发起成立中华教育改进社,主张反对帝国主义文化侵略,收回教育权利,推动教育改进。

1923年与晏阳初等人发起成立中华平民教育促进会总会,后赴各地开办平民识字读书处和平民学校,推动平民教育运动。

1927年3月在南京北郊晓庄创办乡村师范学校晓庄学校,创办第一个乡村幼稚园燕子矶幼稚园。

1930年4月遭国民党通缉被迫流亡日本,崇尚科教救国的思想。

陶行知先生简介家境清寒。

陶行知自幼聪明好学,但因生活贫困无力入私塾读书,6岁时蒙馆塾师方庶咸秀才视其资质聪颖,为其免费开蒙。

8岁到万安镇经馆伴读,11岁又回到黄潭源自学,有时也帮父母参加田间劳动。

15岁进入歙县教会学校——崇一堂学校读书。

因陶母在本校帮佣,英人校长唐进贤喜欢勤劳聪明的陶行知,准其免费读书。

17岁崇一堂毕业后独自远离家乡,考取了杭州广济医学堂,因不满该校歧视非教徒学生,入学三天后便愤而退学。

18岁考入南京汇文书院,后直接升入金陵大学文科就读,是该校的首届学生。

在校学习期间,担任金大学报《金陵光》中文版主编。

四年后,陶行知以总分第一名的成绩毕业于金陵大学。

毕业典礼上,他以优异毕业生的资格,宣读了毕业论文《共和精义》,其中有这样的句子:“人民贫,非教育莫与富之;人民愚,非教育莫与智之;党见,非教育不除;精忠,非教育不出。

”论文表露出了他最初的教育救国的思想。

1914年(23岁)陶行知在大学校长包文先生的鼓励和亲友的赞助下赴美留学,考入美国伊利诺斯大学攻读市政。

第二年便获政治学硕士学位。

但他没有在伊利诺斯大学读完,便于1915年9月转入哥伦比亚大学师范学院攻读教育。

原因是,他深信没有真正的公众教育,就不可能建立真正的民主共和国,而且他认为第一流的哥伦比亚大学是他攻读教育的最好的学校。

他决心将来为祖国教育的改革、发展奉献终身。

他理解到“教育苟良,则人民生计必能渐臻满意。

可见教育实建设共和最重要之手续。

”1917年在哥大获“都市学务总监资格”文凭毕业回国,他说“我要使全中国人都受到教育”。

毕业回国后即1917年9月应聘担任南京高等师范学校教员,从此开始了他长达30年的教育生涯。

为方便起见,我们分几个阶段向大家介绍一下陶行知的从教经历。

(一)反对旧式教育,主张教育改革1918年任南京高师教务主任,1921年任东南大学教授、教育系主任,同年12月中华教育改进社成立,他任主任干事。

其间他反对“沿袭陈法,仪型他国“,主第将“教授法”改为“教学法”。

陶行知:情系母语、献身乡村教育的伟人在“浙派语文”的历史中,陶行知是无法绕开的话题。

其一,陶行知虽出生于安徽歙县,但祖籍是浙江绍兴的陶堰。

《绍兴市志》的“人物篇”中,此事赫然在编。

其二,陶行知的一生虽奉献给平民教育运动,普及乡村教育,为中华民族大多数的贫苦农民服务,但论其主要内容却是从识字断文入手,在传播母语文化的同时滋养国民精神。

他的教育思想“生活即教育,社会即学校”“教学做合一”等等,也主要渗透在用以传播母语的识、读、写中,以便实现普及乡村教育运动、改造中国乡村社会的伟大目标。

其三,他的著名弟子金海观(浙江诸暨人)仿效陶行知的教育思想和办学精神,于民国21年(1932)任浙江省立湘湖乡村师范学校校长,薪火接力的依然是乡村教育运动,该校被认为是与晓庄师范齐名的一所浙江名校。

别的不说,光在抗日战争的艰难时期,学校迁址松阳、庆元、景宁等地,在坚持办学的同时还积极开展社会教育,仅松阳古市一地,湘师师生就办了民校91所、147班,男女学员达到4300人。

金海观校长还设计了“教学担”,让师生挑担上山送教。

历年来学校践行陶行知教育思想,培养了大批合格的小学教师,其中极大多数工作在浙江小学语文教师的岗位上,成为当代奋斗在浙派语文第一线的骨干教师、浙派名师……如此等等,数不胜数。

因此,“浙派语文”的发展史上又怎能缺失了陶行知这个情系母语、献身乡村的教育伟人的身影!笔者认为,他对浙江语文教育的理论建设和实践引领,在以下一些方面更是因居功至伟而足以彪炳史册。

一、奉行儿童为本儿童是人类社会的未来一代,他们承载着祖国的希望、世界的企盼。

教育从本质上说,就是对下一代健康成长的关爱。

但是,在陶行知先生那个年代,儿童不仅得不到真正的关爱,而且成了最苦难的一代。

社会发展、文明进步,首先得从尊重儿童开始。

成人决不能认为儿童是啥也不懂的孩子,而不予以平等对待。

陶行知在自编的识字教材《老少通千字课》中就自创了一首诗:“人人都说小孩小,谁知人小心不小。

人物简介陶行知,1891年生,原名文濬,后改知行,又改行知。

安徽歙(shè)县人。

毕业于金陵大学文学系。

后留学美国,曾从实用主义教育家杜威学习。

回国后,任南京高等师范学校教务主任,继任中华教育改进社总干事,推动平民教育运动,最早注意到乡村教育问题。

陶行知原籍浙江绍兴府会稽县陶家堰,后迁居安徽古溪地方,不久又移居古城徽州(歙县)城西黄潭源村。

陶行知的父亲名位朝,字槐卿。

接管了祖上的一片酱园,后因社会经济萧条而破产倒闭。

母曹翠(Lè)。

陶行知生活的年代,是祖国的危难之际,多事之秋。

1926年起发表了《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言》。

1927年创办晓庄学校。

1932年创办生活教育社及山海工学团。

宣传生活教育,提倡教学做合一及小先生制,要求教育与实际结合,为人民大众服务。

设想以教育为主要手段来改善人民的生活。

一二·九运动后,在中国共产党的帮助和影响下,积极宣传抗日,参加民主运动,进一步认识到教育应为民族革命和民主革命服务。

先后创办育才学校和社会大学,培养出不少革命人才。

并曾帮助一些进步青年前往革命根据地。

1945年加入中国民主同盟。

1946年7月25日病逝于上海,享年55岁。

著作有:《中国教育改造》、《古庙敲钟录》、《斋夫自由谈》、《行知书信》、《行知诗歌集》。

作品《陶校长的演讲》选入苏教版小学语文教材第9册,《自立立人歌》四首中前两首选入北师大版小学语文教材第10册。

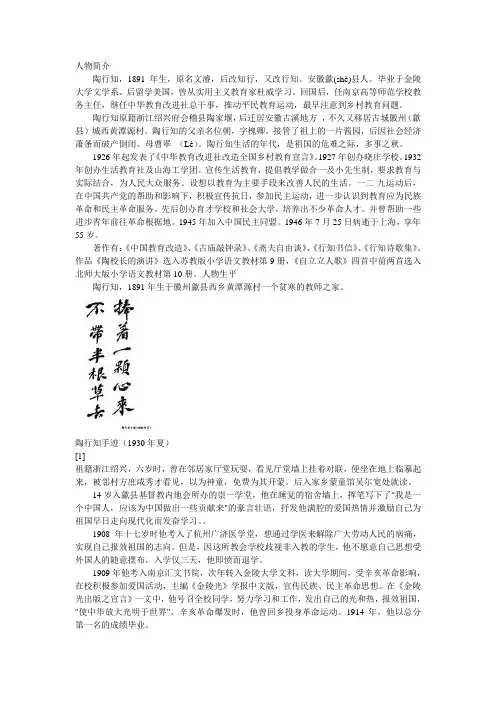

人物生平陶行知,1891年生于徽州歙县西乡黄潭源村一个贫寒的教师之家。

陶行知手迹(1930年夏)[1]祖籍浙江绍兴,六岁时,曾在邻居家厅堂玩耍,看见厅堂墙上挂着对联,便坐在地上临摹起来,被邻村方庶咸秀才看见,以为神童,免费为其开蒙。

后入家乡蒙童馆吴尔宽处就读。

14岁入歙县基督教内地会所办的崇一学堂,他在睡觉的宿舍墙上,挥笔写下了"我是一个中国人,应该为中国做出一些贡献来"的豪言壮语,抒发他满腔的爱国热情并激励自己为祖国早日走向现代化而发奋学习。

【名人故事】陶行知的故事――拜人民为师陶行知,字佩芬,号三湘,号子虚,又号三舍,是中国近现代教育家、作家、文学家,也是中国民主政治家。

陶行知出生在湖南省长沙县(今长沙市)东南郊。

他的父亲陶怀沅,官至湖南按察使;母亲刘筠。

陶行知自幼聪颖,勤奋好学。

1893年至1896年,陶行知先后在长沙县第三小学读书。

1898年至1902年,他在长沙县立初级中学读书。

1902年至1904年,他在长沙县立中学读书。

1904年,他考入山东府官立一中,后又转至长沙南风中学。

1905年,他赴京师根式学堂学习。

1906年,陶行知因参加慈善会活动,被学校开除,不得不回家。

随后,他通过自学成为一名教师。

1908年,他应聘到长沙县补笔小学做学监。

1909年,他考取湖南省立高等小学。

1913年,他考入清华学校(清华大学的前身),后三年为重修。

1917年,他赴美国留学。

先在康奈尔大学预科学校读书,后在康奈尔大学法律学院就读。

1919年,他获法学士学位。

同年夏,他回国。

1920年,陶行知在长沙创办岳麓书院。

1927年,他在北京创办秋石书院。

同年,他与张潜、冯景鸣等人创办星期刊。

1928年,他受该刊主编。

陶行知创办岳麓书院是中国近代史上第一所由私人兴办的学校,是现代中国小学的鼻祖。

岳麓书院的办学宗旨是“发扬民族学校,发挥民族精神,增强民族力量”。

其特点是融汇古今中外教育精华,按照学生养身体、治学问、稻精神三大教育原则培养学生。

后在湖北蕲春、长沙、桂阳等地陆续创办了数十所分校,使岳麓书院成为中国现代小学教育的一面旗帜。

陶行知在岳麓书院中主要从事教育和文学工作,他的文学作品以散文为主,体裁新颖多样。

他的代表作品有《醒世词》、《三月光》、《背影》、《子夜》、《伤心秋雨》等。

他的教育著作有《说岳麓书院之办学》、《论三湘教育果实及其继续前进》等。

陶行知主张:教育要讲求启发式教学,以培养学生的创新精神。

1928年《星期刊》发表他的名言:“学习是什么呢?学习当然是拿人家的长处来学,把人家的毛病、缺点加以克服,必须拜人民为师,向人民负责。

行知先生陶行知(1891~1946),原名文浚,后改名知行、行知。

祖籍绍兴会稽,生于安徽歙县。

家贫,幼入私塾,15岁入歙县崇一学堂。

光绪三十四年(1908)考入杭州教会办广济医学堂。

当得悉要入教会之学生方可去医院免费实习时,愤而退学。

宣统二年(1910),考入南京金陵大学文学系。

民国三年(1914)毕业后考取公费留学,先后获美国伊利诺斯大学和哥伦比亚大学科学和文学硕士学位,成为美国著名实用主义教育家杜威之学生。

六年回国,任南京高师(后改东南大学)教授、教务长兼教育专修科主任。

在“五四”运动影响下,于八年7月提出教育要“自新、常新、全新”和“自主、自立、自动”之主张,并参加《新教育》杂志编辑工作,后任该杂志主编。

十二年发起组织“中华平民教育促进会”,编写《平民千字课本》,推广平民教育。

十五年发表《中华教育改进社改造全国乡村教育宣言书》,倡导乡村教育运动。

次年3月在南京创办“晓庄试验乡村师范学校”,提出“生活即是教育、社会即是学校”等理论;10月在萧山湘湖创办“浙江省立乡村师范学校”。

二十年发起“科学下嫁”运动,从事科学普及工作。

次年组织生活教育社,创办山海工学团,倡导“教学做合一”教育活动。

“一二·九”运动后,积极投入抗日救亡运动,提倡国难教育、战时教育,在重庆先后创办育才学校和社会大学。

三十四年加入中国民主同盟,当选为中央委员兼民主教育委员会主任委员,主办《民主》周刊。

三十五年7月病逝于上海。

毛泽东同志题词“伟大的人民教育家”。

著有《中国教育改造》、《中国大众教育问题》、《古庙敲钟录》等。

现已出版《陶行知教育文选》、《陶行知全集》等。

《中国近现代人名大辞典》等有录。

陶行知介绍300字陶行知,字渭南,号寒松子,湖南湘阴人,是中国近代教育家、思想家、政治家、人道主义者。

他在中国教育改革和现代化进程中起到了重要的推动和影响作用。

陶行知生于1879年,1906年毕业于京师大学堂,后赴美国留学深造。

回国后,他先后任职于京师大学堂和北京师范大学,并积极参与中国的教育改革工作。

他主张以学生为中心的教育思想,提倡培养学生的独立思考能力和实践能力,强调教育的本质是培养人的全面发展。

陶行知的教育理念对于当时中国封建教育的改革和现代化教育的建设起到了重要推动作用。

陶行知在思想上主张实用主义和人文主义的结合。

他认为,教育应该关注学生的综合素质培养,注重培养学生良好的品格、社会责任感和公民意识。

他提倡从实际出发,关注学生的生活经验和兴趣爱好,通过实践活动来激发学生的学习动力和创造力。

他追求的是一种注重个体发展的教育方式,他认为每个学生都是独立而有价值的个体,应该受到平等对待和充分尊重。

除了在教育领域的贡献外,陶行知还积极参与了政治和社会改革运动。

他关注农民问题,提出“以农业为中心”的发展思路,并亲自到农村调研和宣传。

他关心妇女权益,倡导性别平等和妇女教育,积极参与妇女运动。

他还关注弱势群体的权益,主张反对歧视和剥削,为社会正义和人道主义事业做出了积极贡献。

陶行知不仅在教育和社会运动方面有着广泛的影响力,他的人格魅力和崇高品格也深深感染着人们。

他一生坚持自己的理想和信念,为中华民族的独立和进步事业奋斗不息,成为了中国近代以来的一位光辉人物。

陶行知的著作有《我的母亲和我的家庭教育》、《教育》等。

其中,《教育》是他的代表作之一,这本书集中了他的教育理念和思想,对中国教育改革和现代化进程起到了重要的引导作用。

这本书中的许多观点和理论至今仍然具有重要的启示意义,对于教育者和教育工作者来说,是一本必读的经典之作。

陶行知的影响不仅限于中国,他的教育思想和理念也受到了国际教育界的关注和肯定。

他的实践教育理念对现代化教育的发展具有普遍的指导意义,因此他被认为是中国现代教育运动的奠基人之一。

陶行知简介陶行知(1891.10.18--1946.7.25),汉族,安徽歙陶行知县人,毕业于金陵大学(1952年并入南京大学)文学系,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。

曾任南京高等师范学校教务主任,中华教育改进社总干事。

先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。

提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。

著作有:《中国教育改造》、《古庙敲钟录》、《斋夫自由谈》、《行知书信》、《行知诗歌集》。

早年经历1891年10月18日,陶行知出生于中国安徽歙县。

1906年,15岁就读内地会传教士唐俊贤在歙县小北街兴办的崇一学堂,开始学习西方科学文化知识。

1909年,陶行知考入美以美会在南京所办的汇文书院博习馆(即预科)。

次年,汇文书院合并宏育书院更名金陵大学,从汇文书院预科升入金陵大学文科。

曾任《金陵光》中文版主笔。

1914年,陶行知从金陵大学毕业,毕业论文题为《共和精义》。

全家从歙县迁南京,与汪纯宜结婚。

1914年,陶行知赴美国留学,先入伊利诺伊大学攻读市政学,次年获政治学硕士学位。

1915年,入哥伦比亚大学教育学院,其间哲学家、教育家约翰·杜威“教育即生活,学校即社会”的观点对陶行知产生了很大的影响。

教育生涯191陶行知7年8月,陶行知应南京高等师范学校校长郭秉文之聘,提前回国,在南京高师主讲教育学、教育行政、教育史、教育心理等。

1918年3月,任南京高等师范学校教务长;5月,南京高师成立教育专修科,任教育科主任。

1919年,与刘伯明等组织南京学界联合会筹备会,同年当选为会长;作为南京高师代表参与新教育改进社、《新教育》月刊。

1919年2月,发表《教学合一》,同年在南京高师将“教授法”改为“教学法”,不久为全国教育界所采用。

4月,发表《第一流的教育家》,率先提出创造精神的教育思想。

陶行知的简介陶行知(1891-1958),中国一位著名的改革家,他被尊为“中国教育家”。

他是中国教育、早期社会主义运动和商业部门改革的先鋒,他也曾在过去几十年里影响中国社会。

一、个人背景陶行知是江苏宜兴(Yixing)人,1901年出生在一个中等收入的小乡村家庭,1910年考取进入上海西南政法学堂(Puyi),这里的人则引起他关注社会问题的思想,他还接受了很多美国早期新教派的思想。

二、人生经历陶行知曾担任过上海的新民主主义者的领袖,当时他是中国社会学会的会长。

1923年,他到日本留学,专攻福楼拜,社会学和戏剧,学习社会民主思想以及日本知识文化。

回到中国后,为留学团担任副团长,参加了改造中国教育。

三、其贡献①教育改革陶行知将很多早期的美国文教思想引进中国,改革了中国的教育制度,提倡革新教育理念。

陶行知认为只有有效的教育改革才能建立一个新的中国。

他还持续支持他所创办的《学术新思维》(Shidexinxi)小报来推进全国教育改革进程。

②早期社会主义运动1914年,陶行知在上海以主事身份同刘少奇、周恩来等共同创办了《新民主主义》(Xinmin Zhuyi),下文书籍《新民主主义刚哪》(Xinminzhuyi Gangna),这个杂志将实行社会主义的思想引入中国,他的作品也是影响中国共产党早期思想的重要贡献者。

③商业部门改革陶行知担任了近50年的国民党中央委员会商业部长,领导了许多商业改革:规定商业工作室的营业条件,规范商品交易环节;规章商业术语,推动票据制度的发展……都是陶行知的贡献,为促进中国经济的发展起了重要作用。

四、其作品陶行知在《新民主主义刚哪》中写下了优秀的作品《无产阶级的民主主义》,论述了无限制的民主,参加了中国民主革命运动;还参与了中国新文学研究,撰写了一本名为《新文学研究》和《社会科学思想》的书籍,在教育事业上他还写下了《当代教育实验研究》《当代中国教育报告》等。

五、总结陶行知是一位伟大的改革家,他的改革思想对中国的新时代的发展中起了重要的作用:他改变了中国教育体系、展开早期社会主义运动以及改革商业部门,其作品也受到了很多人的赞扬。

介绍陶行知陶行知,字行知,号桃李洞主,清末民初时期思想家、教育家、文学家、革命家,与张伯苓合称“陶张派”,其中陶行知更是中国一届又一届政治家及思想家所认可及尊敬的杰出人物,时也是早已消失的新文化运动的重要领军人物。

陶行知于1861年出生于山东淄博。

其祖宗是山东淄博财富的地主,自他的父亲仕宦出身的家庭,给他提供了完善的教育环境。

他就读于济南应用学校,曾就读北大、清华大学,并后继而去日本留学,在京都大学取得哲学博士学位。

陶行知出身于家庭传统文化,吸收西方和日本的思想,利用丰富的经验,把三者融合在一起,让自己成为了研究中国文化和实践中国教育的中心人物。

他一直集中力量去发展中国传统文化,坚持“立人之本,育贤之道”的教育观,强调以培养学生的人格来改善中国的政治和文化,重视学生的素质教育和艺术教育,发起“健康中国派”,向传统文化反抗。

他推行“全民教育”理念,力图改善当时的封建教育体系,在教育课程上言出必行,更以其著名的《尽可能选择》,深受中国学生的仰望。

陶行知在政治上的理念也是他的倡导多样化文化思想的一个重要组成部分。

他主张和平改革,反对暴力革命,以求政治的和谐;反对奴隶制,希望阶级的和谐与革新;倡导宽容,反对种族主义、宗教偏见和政治歧视,倡言追求建立自由、民主、公平的新社会。

1899年,陶行知去世,终年38岁,至今他在教育、文学和政治上的思想仍是一代代中国人所崇敬的,他的思想在中国新文化运动中,具有重要的影响力。

因此,他被认为是中国社会转型过程中的“象征人物”,也是中国走过“传统”到“近代”的改革过渡的重要缔造者。

时至今日,陶行知的思想仍然影响着中国的政治、教育、文学,他的作品和思想仍然被研究、被传颂,他的名字也被用在政治宣言、教育促进中。

陶行知的思想对于当今的中国有着深远的影响,也将继续将他的思想传播出去,成为中国文化复兴的先声。

陶行知与湘湖师范

1927年,为了探索改造中国教育,进而改造中国的道路,陶行知先生在南京郊外农村创办了南京试验乡村师范学校,即晓庄师范,震动了全国。

当时中国实行大学区制,主管浙江教育的是国立第三中山大学,即后来的浙江大学。

校长蒋梦麟、社会名流刘大白和沈定一等,有意在浙江也办一所晓庄师范这样的学校。

1928年2月25日,召开了浙江乡村师范第一次筹备会议,会后与会人员去南京晓庄师范参观,陶行知先生亲自接待并介绍了有关办学情况。

1928年4月1日,陶行知先生应邀到浙江大学参加了乡村师范第二次筹备会。

会上决定委托陶行知先生创办浙江省立乡村师范学校。

6月24日召开了第三次筹备会议,确定校长由陶行知先生推荐。

6月27日,陶先生带着晓庄的学生操震球、程本海、王琳一起到杭州筹划具体的办学事宜。

7月3日陶行知先生带领著名的建筑师朱葆初先生,一起勘定了“风景优美不亚于西湖,物产丰富要超过西湖”的萧山湘湖定山为校址。

1928年10月1日,在陶行知先生的亲自指导和参与创办下,浙江省立乡村师范学校(即湘湖师范学校)正式开学了。

第一任校长是陶行知推荐的晓庄毕业生操震球。

第一批教师(当时称指导员)也都是晓庄师范的毕业生,有程本海、王琳、李楚材、董纯才等。

初创的湘湖师范带有明显的晓庄特色。

学校的校歌暂用陶行知作词的《锄头舞歌》,校训是“教学做合一”。

开学典礼上师生宣誓的誓词是陶行知先生的《我们的信条》18条,其中有“我们深信教育是国家万年根本大计”、“我们深信乡村教育应当做改造乡村生活的灵魂”、“我们深信如果全国教师对于儿童都有‘鞠躬尽瘁,死而后已’的决心,必能为我们民族创造一个伟大的新生命”。

湘湖师范,是陶行知先生创办晓庄师范后,悉心营造的第二块乡村师范教育和生活教育的实验园地。

学校开学后40天, 1928年11月10日,陶行知先生又亲临学校指导,和全校师生座谈“教学做合一”。

座谈会记录《湘湖教学做讨论会记》经陶行知亲自校阅后,发表在校刊《湘湖生活》第1、2期上,后被全国许多报刊转载。

这篇文章是陶行知生活教育思想形成过程中的一篇重要经典性文献,也为湘湖师范的办学奠定了重要的思想理论基础。

这次来校陶先生还为教师办公室和定山小学

题写了“教学做合一”、“教学相长”等条幅。

离校后,陶行知先生又来信鼓励大家发扬晓庄精神,但不可照搬过分,希望大家“认清目标,把握旨趣,认真苦干,努力不懈,将来自有成就”,他还为校刊《湘湖生活》重新题写了刊名。

1932年5月14日,陶行知先生再次来到湘湖师范作了“生活教育”和“儿童科学教育”的讲座,对师生演示了科学实验。

1934年4月4日陶行知先生第三次来到湘湖师范作了推广“小先生制”的讲座。

1935年4月,陶先生给湘湖师范寄来了为教室题写的匾额“工学馆”三个字,还题写条幅赠送老师,勉励师生:“不做老爷、要流汗干事”。

在陶行知先生的关心指导下,他的学生操震球、方与严、黄质夫、金海观等相继担任湘湖师范校长,特别是第六任校长金海观先生在抗日战争期间带领师生流亡办学,转辗于浙南山区和浙闽边界一带,八年时间七易校址,在顽强的苦斗中创造性地实践陶行知教育思想,使湘湖师范的办学取得了引人瞩目的辉煌业绩,被誉为“浙江的晓庄”,受到了联合国教科文组织的关注,成为浙江近现代教育史上的一所名校。

湘湖师范在近八十年的办学历史中一直遵循着陶行知先生的办学理念,并在实践中不断发扬光大。

(程小林)

(《杭州科技职业技术学院院报》 2012年6月,总第11期,第2版)。