9食品气味化学

- 格式:ppt

- 大小:392.50 KB

- 文档页数:43

引言概述:食品化学是研究食品中的化学物质组成、性质和变化规律的学科。

风味化学是食品化学中的一个重要分支,主要研究与食品的味觉相关的物质。

本文将介绍食品化学领域中涉及风味化学的资料,重点探讨食品中的香味物质和味觉物质。

正文内容:一、香味物质1.香味物质的分类香味物质可分为天然香料和人工香料。

天然香料主要来自于植物和动物,包括花草植物的挥发油、树脂、香脂等。

人工香料是通过化学合成或改性天然香料得到的,分为单一香料和复合香料两种。

2.香味物质的提取和分离提取和分离香味物质是食品化学的重要研究内容。

主要方法包括蒸馏、萃取、萃取剂等。

蒸馏是将含香味物质的食材加热,通过蒸气冷凝得到香味物质。

萃取是使用溶剂从食材中提取香味物质。

3.香味物质的影响因素香味物质的和稳定性受到多种因素的影响,包括温度、pH值、氧气、酶等。

了解这些因素对香味物质的影响,可以优化食品的味道和储存条件。

二、味觉物质1.味觉的基本类型人类的味觉可分为五种基本类型:甘、酸、苦、咸和鲜。

每种味觉基本类型都对应着不同的物质,如糖对应甘味,柠檬汁对应酸味等。

2.味觉物质的感知机制味觉物质的感知机制是味蕾中的感受器与味觉物质分子相互作用所产生的结果。

味觉物质分子与味蕾感受器结合后,会触发信号传递到大脑,产生相应的味觉感受。

3.味觉物质的检测和评价方法味觉物质的检测和评价方法主要包括感官评价和仪器分析两种。

感官评价是通过人类感官进行味觉感知,如舌尖试尝法。

仪器分析是使用各种仪器设备对味觉物质进行定量分析。

三、香味物质和味觉物质在食品加工中的应用1.香味物质在食品加工中的应用香味物质在食品加工中起到了重要作用,能够提升食品的口感和风味。

例如,使用香草精提高面包的香气,使用咖啡因增强咖啡的苦味等。

2.味觉物质在食品加工中的应用味觉物质的应用广泛,可以在食品加工中调整食品的口味,满足消费者的口味偏好。

例如,添加甜味剂调节饮料的甜度,添加酸味剂增加果酱的酸味等。

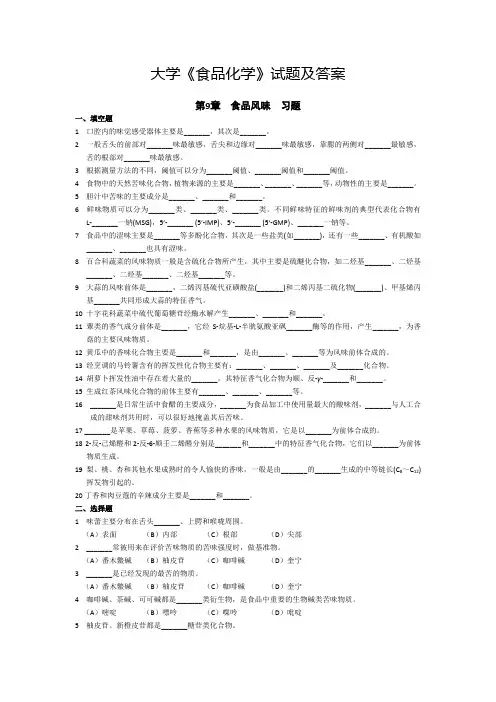

大学《食品化学》试题及答案第9章食品风味习题一、填空题1 口腔内的味觉感受器体主要是_______,其次是_______。

2 一般舌头的前部对_______味最敏感,舌尖和边缘对_______味最敏感,靠腮的两侧对_______最敏感,舌的根部对_______味最敏感。

3 根据测量方法的不同,阈值可以分为_______阈值、_______阈值和_______阈值。

4 食物中的天然苦味化合物,植物来源的主要是_______、_______、_______等,动物性的主要是_______。

5 胆汁中苦味的主要成分是_______、_______和_______。

6 鲜味物质可以分为_______类、_______类、_______类。

不同鲜味特征的鲜味剂的典型代表化合物有L-_______一钠(MSG),5′-_______ (5′-IMP)、5′-_______ (5′-GMP)、_______一钠等。

7 食品中的涩味主要是_______等多酚化合物,其次是一些盐类(如_______),还有一些_______、有机酸如_______、_______也具有涩味。

8 百合科蔬菜的风味物质一般是含硫化合物所产生,其中主要是硫醚化合物,如二烃基_______、二烃基_______、二烃基_______、二烃基_______等。

9 大蒜的风味前体是_______,二烯丙基硫代亚磺酸盐(_______)和二烯丙基二硫化物(_______)、甲基烯丙基_______共同形成大蒜的特征香气。

10 十字花科蔬菜中硫代葡萄糖苷经酶水解产生_______、_______和_______。

11 蕈类的香气成分前体是_______,它经S-烷基-L-半胱氨酸亚砜_______酶等的作用,产生_______,为香菇的主要风味物质。

12 黄瓜中的香味化合物主要是_______和_______,是由_______、_______等为风味前体合成的。

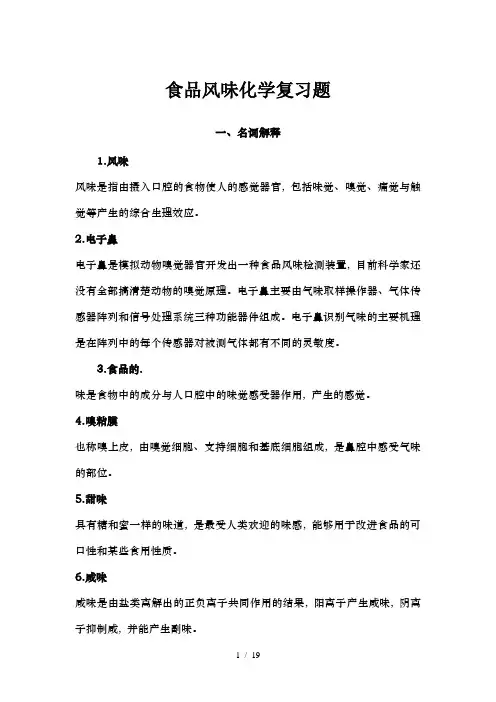

食品风味化学复习题一、名词解释1.风味风味是指由摄入口腔的食物使人的感觉器官, 包括味觉、嗅觉、痛觉与触觉等产生的综合生理效应。

2.电子鼻电子鼻是模拟动物嗅觉器官开发出一种食品风味检测装置, 目前科学家还没有全部搞清楚动物的嗅觉原理。

电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。

电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度。

3.食品的.味是食物中的成分与人口腔中的味觉感受器作用, 产生的感觉。

4.嗅粘膜也称嗅上皮, 由嗅觉细胞、支持细胞和基底细胞组成, 是鼻腔中感受气味的部位。

5.甜味具有糖和蜜一样的味道, 是最受人类欢迎的味感, 能够用于改进食品的可口性和某些食用性质。

6.咸味咸味是由盐类离解出的正负离子共同作用的结果, 阳离子产生咸味, 阴离子抑制咸, 并能产生副味。

7.酸味酸味是有机酸、无机酸和酸性盐产生的氢离子引起的味感。

8.苦味咖啡碱、苯基脲等苦味物质形成的味感。

9.脂味脂肪在味蕾中水解成脂肪酸, 引起具有脂味受体的味觉细胞兴奋, 形成的味感。

脂肪吸收后的作用除了产生满意感和饱腹感外, 还能够增强对脂类的长期偏好。

10.鲜味主要是指类似谷氨酸钠(味精)的味道。

11.风味增强.呈现鲜味的化合物加入到食品中, 含量大于阈值时, 使食品鲜味增加;含量小于阈值时, 即使尝不出鲜味, 也能增强食品的风味, 所以鲜味剂也被称为风味增强剂。

12.麻味麻味被认为是痛觉和收敛味的复合感觉, 不属于基本味觉。

13.辣味食物成分刺激口腔黏膜、鼻腔黏膜、皮肤、和三叉神经而引起的一种痛觉和温觉的复合味。

14.涩.当口腔黏膜的蛋白质被凝固时, 所引起的收敛感觉就是涩味, 涩味也不是食品的基本味觉, 而是刺激触觉神经末梢造成的结果。

15.味蕾味蕾位于舌的味觉乳突(菌状乳突、叶状乳突和轮廓乳突)上, 每个味蕾大约含有50-150个味觉细胞, 还有支持细胞和基细胞。

《食品化学》课程试卷(A卷)参考答案及评分标准课程代码:090900417本试卷用于生化系2007级食品质量与安全专业、食品科学与工程方向本科学生(时量:120分钟总分100分)注意:1、答案必须填写在答题纸上,填写在试卷上的无效。

2、答卷必须写明题目序号,并按题号顺序答题。

3、请保持行距,保持卷面整洁。

一、选择题(选出正确答案,每小题1分,共10分)1、属于自由水的有(BCD )。

A. 单分子层水B. 毛细管水C.自由流动水D. 滞化水。

2、糖类的生理功能是:( A )(A) 提供能量(B) 蛋白聚糖和糖蛋的组成成份(C) 构成细胞膜组成成分(D) 血型物质即含有糖分子3、必需fatty acid(FA)有(ABD )。

A、α-亚麻酸B、亚油酸C、油酸D、花生四烯酸4、油脂氢化时,碳链上的双键可发生( A )。

A、饱和B、位置异构C、几何异构D、不变5、、PH值为( A )时,PRO显示最低的水合作用。

A、PIB、大于PIC、小于PID、PH9~106、作为有效的起泡剂,PRO必须满足的基本条件为( A )A、能快速地吸附在汽-水界面B、易于在界面上展开和重排C、通过分子间相互作用力形成粘合性膜D、能与低分子量的表面活性剂共同作用7、属于碱性食品的有(AB )。

A.苹果B. 黄瓜C. 大米D. 鸡肉8、属于水溶性维生素有(AC )A. 维生素B1(硫胺素)B. 维生素AC. 维生素B2(核黄素)D. VD9、马铃薯、稻米、小麦面粉、芦笋、荸荠等在碱性条件下烹煮而呈黄色,这是由于其类黄酮生成黄色的( D )型结构。

A.叶酸 B. 萘醌 C. 鞣花酸 D. 查耳酮10、水解麦芽糖将产生:( A )(A)仅有葡萄糖(B)果糖+葡萄糖(C)半乳糖+葡萄糖(D)甘露糖+葡萄糖(E)果糖+半乳糖二、判断题(每题1分,共10分,选错不扣分)11、脂类氧化的速率与水活度关系曲线同微生物生长曲线变化不同(√)12、通过单分子层水值,可预测食品的稳定性。

食品风味化学分析总结一.名词解释1.RI值:即保留指数,保留指数仅与固定相的性质、柱温有关,与其它实验条件无关。

其准确度和重现性都很好。

它通常以色谱图上位于待测物质两侧的相邻正构烷烃的保留值为基准,用对数内插法求得。

计算公式:RI值计算公式:RI=100×n + 100×(ta-tn) /(tn+1-tn)。

式中:ta为样品a的保留时间;tn为正构烷烃Cn的保留时间(样品a的保留时间落在正构烷烃Cn和Cn+1之间)。

2.FD因子:是初始萃取物中香味化合物的浓度与稀释到GC-O不能再闻到这种香味化合物香气时浓度的比值。

即通过GC-O能检测到气味成分的最高稀释倍数。

3气味化合物:挥发性的,分子量大于10000,只有很小一部分挥发性化合物具有气味活性。

食品中某低浓度下能够被觉察到的挥发性成分,且有很低的气味觉察阈。

4气味觉察阈odor detection threshold某种气味被闻到的最低浓度,人与人之间差别很大,受温度和样品基质的影响,大多为ppm甚至ppb级别的。

5只有吸入的空气的5~15%能够达到嗅感细胞;其速度很快(0.1秒);通过口腔和鼻子两种途径进入嗅感细胞。

三.简述题1. (1)GC-O:将气相色谱结合嗅闻仪的GC-O技术是一种从复杂混合物中筛选出香味活性组分非常有效的方法。

即以人的鼻子来嗅闻从气相色谱柱中流出的组分。

AEDA是将香气提取物原液分别在两种不同极性的气相色谱柱(一般在极性的DB-W ax 柱以及非极性的DB-5柱)上进行GC-O分析,找出所测食品的主要香气成分。

然后将香气提取物原液按3n进行系列稀释,稀释9倍,27倍,81倍…,然后将每次稀释的样液进行GC-O分析,直到GC-O不再检测到这种香味物质的存在则停止稀释。

找出所嗅出的每种气味活性化合物对所测食品的香气贡献程度。

(2)在对食品风味分析时,检测到的挥发性化合物并非都是香味活性物,通过GC-O 技术可以确定这些挥发性物质是不是对食品整体香气有贡献的香味活性物。

第9章气味和呈香物质学习目标第一节气味概述一、气味的形成二、香气值和主体香三、气味的特性和影响因素第二节食品气味形成的基本途径一、生物代谢中产生的气味二、酶作用产生的气味三、烹调加热是化学反应产生的气味四、其他变化产生的气味第三节食品原料的风味一、蔬菜的气味二、水果的气味三、水产品的气味四、肉类的气味五、其他一些烹饪原料的气味第四节加工食品的香气一、烹调加热食品的香气二、发酵食品的香气*本章小结思考与练习第9章气味和呈香物质学习目标掌握香气值、风味酶等概念掌握气味形成的基本途径熟悉一些常见烹饪原料的气味了解肉加热香气的形成原理第一节气味概述一、气味的形成食品的气味是食品风味的一个重要组成部分。

气味是挥发性物质刺激鼻腔嗅觉神经所产生的一种嗅感觉。

令人喜爱的、能被接受的叫香;令人生厌、不能被接受的叫臭。

动物及人能辨别气味并非全是为了择食,它还有通信、联系等功能,但几乎每种食品都多少有些气味,仅通过这些气味,人就能辨别出它们来,所以长期的生物进化和适应,人与其食物之间已形成一种固定的联系。

食品的气味成了判别、评价食品的一个重要手段,也成了加工烹制食品的一个目的,更成为饮食品尝中不可缺少的内容。

气味的形成需要两个基本条件:一是人的嗅觉器官;二是能达到嗅觉器官的挥发性气体成分。

(一)气味形成的生理基础人的嗅觉是非常复杂的生理和心理现象。

嗅觉依赖于分布于鼻腔上部嗅上皮的嗅觉受体(嗅细胞)。

吸入鼻腔的挥发性风味成分可从外鼻道和内鼻道进入鼻腔(见图9—1)刺激嗅细胞一端的嗅纤毛,使神经产生冲动,嗅细胞能感受到挥发性物质刺激的强度和质量,并给出信息编码。

嗅细胞的另一端连接嗅神经纤维,能将信息传到大脑,从而产生对气味的印象。

图9—1 人鼻与口腔构造图(二)气味分子的化学结构+能够具气味的分子,一般是分子量较小的分子,并且具有一定的水溶性或亲水性。

气味分子的分子量多在20~300之间,沸点在- 60~300℃。

无机物中除S02、N02、NH3、H2S等气体具强刺激处,大都为无味。

第9章气味和呈香物质学习目标第一节气味概述一、气味的形成二、香气值和主体香三、气味的特性和影响因素第二节食品气味形成的基本途径一、生物代谢中产生的气味二、酶作用产生的气味三、烹调加热是化学反应产生的气味四、其他变化产生的气味第三节食品原料的风味一、蔬菜的气味二、水果的气味三、水产品的气味四、肉类的气味五、其他一些烹饪原料的气味第四节加工食品的香气一、烹调加热食品的香气二、发酵食品的香气*本章小结思考与练习第9章气味和呈香物质学习目标掌握香气值、风味酶等概念掌握气味形成的基本途径熟悉一些常见烹饪原料的气味了解肉加热香气的形成原理第一节气味概述一、气味的形成食品的气味是食品风味的一个重要组成部分。

气味是挥发性物质刺激鼻腔嗅觉神经所产生的一种嗅感觉。

令人喜爱的、能被接受的叫香;令人生厌、不能被接受的叫臭。

动物及人能辨别气味并非全是为了择食,它还有通信、联系等功能,但几乎每种食品都多少有些气味,仅通过这些气味,人就能辨别出它们来,所以长期的生物进化和适应,人与其食物之间已形成一种固定的联系。

食品的气味成了判别、评价食品的一个重要手段,也成了加工烹制食品的一个目的,更成为饮食品尝中不可缺少的内容。

气味的形成需要两个基本条件:一是人的嗅觉器官;二是能达到嗅觉器官的挥发性气体成分。

(一)气味形成的生理基础人的嗅觉是非常复杂的生理和心理现象。

嗅觉依赖于分布于鼻腔上部嗅上皮的嗅觉受体(嗅细胞)。

吸入鼻腔的挥发性风味成分可从外鼻道和内鼻道进入鼻腔(见图9—1)刺激嗅细胞一端的嗅纤毛,使神经产生冲动,嗅细胞能感受到挥发性物质刺激的强度和质量,并给出信息编码。

嗅细胞的另一端连接嗅神经纤维,能将信息传到大脑,从而产生对气味的印象。

图9—1 人鼻与口腔构造图(二)气味分子的化学结构+能够具气味的分子,一般是分子量较小的分子,并且具有一定的水溶性或亲水性。

气味分子的分子量多在20~300之间,沸点在- 60~300℃。

无机物中除S02、N02、NH3、H2S等气体具强刺激处,大都为无味。