食品中的色香味化学

- 格式:ppt

- 大小:123.50 KB

- 文档页数:34

烘焙食品色、香、味、形的知识烘焙食品色、香、味、形的知识烘焙食品中的色、香、味、形是构成食品质量的重要组成部分。

烘焙食品的熟制过程是烘焙食品中各种物质发生复杂的物理、化学及生物学变化的过程。

这些变化不仅使食物易于被人体吸收,还会发生色泽、香气、滋味和形态的变化。

在烘焙实践中,如何保持和赋予食品良好的色、香、味、形,是烘焙师们应掌握的专业理论知识。

一、食品中的色泽食品中的色泽是鉴定食品质量的重要感观指标。

食品色泽的成因主要来源于两个方面:一是食物中原有的天然色素,二是食品加工过程中配用的合成色素。

1.食品的着色料——食品的着色料依据其来源可分为天然色素和人工合成色素两大类。

(1)天然色素——食用天然色素都是从动物组织中提取出来的,是食品的天然成分。

其存在形式有两种,一种是在新鲜原料中眼睛能看到的有色物质,另一种是食品原料本来是无色的,但在食品原料加工过程中,由于化学反应而呈现出有颜色的食品。

食用天然色素主要有叶绿素、?-胡萝卜素、姜黄素、甜菜红、红曲色素、虫胶色素及焦糖色等。

食用天然色素使用安全,不受剂量限制,是着色料的发展方向。

(2)人工合成色素——目前食品生产使用人工合成色素比较普遍。

人工合成色素较天然色素色彩鲜艳,坚牢度大,性质稳定,着色力强,可以任意调色。

但合成色素多以煤焦油为原料,通过化学合成而得,有程度不同的毒性。

因此,在食品卫生标准中,对使用人工合成色素有严格要求,目前,允许使用的色素只有5种,即苋菜红、胭脂红、柠檬黄、靛蓝和日落黄。

2.食品在加工和熟制过程中色泽的变化——食品在熟制过程中的色泽变化是极其复杂的,它与食品的组成成分、加热介质的性质、温度等因素有密切的关系。

(1)褐变——褐变是食品比较普通的一种变色现象。

当食品原料进行加工、贮存、受到机械损伤后,易使原料原来的色泽变暗,或变成褐色,这种现象称为褐变。

在食品加工过程中,有些食品需要利用褐变现象,如面包、糕点等在烘烤过程中生成的金黄色。

食品色香味化学

食品色香味化学,是指通过研究食物各种物质的安排、变化及其香气、口感、口味、色泽

等性质,使食物的质量和风味有质的飞跃,满足不同群体的口味需求。

食品色香味化学是研究与利用食品物质及其互相转化、作用有关的化学科学,其主要研究

内容包括:食品原料和添加剂的分析研究,食品加工过程中物质变化、发酵及发酵产物的

研究及食物品质分析等。

食物色泽、香气、口感等特性,是决定人们对食物是否认可的重要因素,包括物质的构成、结构、反应在内,都会影响到食物的口感品质。

例如,传统的茶香的特征主要来源于喝茶过程中,利用茶本身的芳香物质作用而形成的,而茶香在茶叶收获时就已经形成,大致由茶叶各种芳香物质和酸、糖、醇等物质组成。

食品色香味化学研究和开发,主要是为了满足不同群体的口味需求,在食物的安全及健康

的基础上,最大限度地提高其口感、质量。

同时,在新食品的开发中,更多地灵活利用食

品色香味化学的原理,更有效的改变食物的特性,以及提升食物的品质和口感,撑起我国

食品行业的发展,同时也更有效的服务于消费者。

第三章色、香、味一、色〈一〉视觉心理:增食欲色泽---红、橙、绿;抑食欲色泽---黄绿、紫。

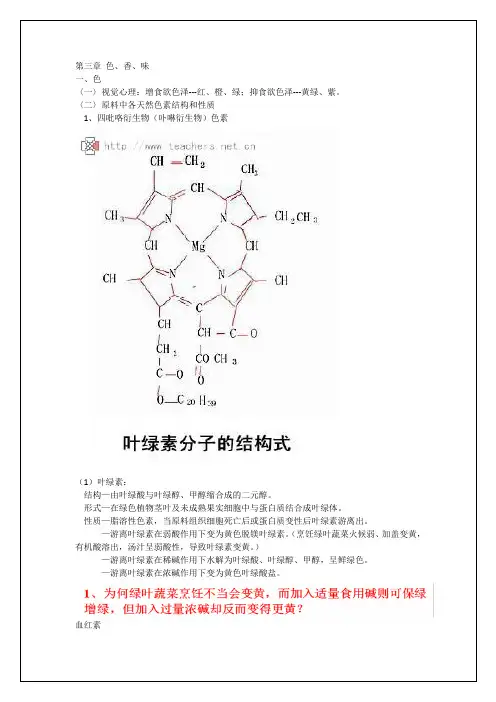

〈二〉原料中各天然色素结构和性质1、四吡咯衍生物(卟啉衍生物)色素(1)叶绿素:结构—由叶绿酸与叶绿醇、甲醇缩合成的二元醇。

形式—在绿色植物茎叶及未成熟果实细胞中与蛋白质结合成叶绿体。

性质—脂溶性色素,当原料组织细胞死亡后或蛋白质变性后叶绿素游离出。

—游离叶绿素在弱酸作用下变为黄色脱镁叶绿素。

(烹饪绿叶蔬菜火候弱、加盖变黄,有机酸溶出,汤汁呈弱酸性,导致叶绿素变黄。

)—游离叶绿素在稀碱作用下水解为叶绿酸、叶绿醇、甲醇,呈鲜绿色。

—游离叶绿素在浓碱作用下变为黄色叶绿酸盐。

血红素(2)血红素:分布于动物的肌肉和血液中的色素结构—铁原子+卟啉环—铁卟啉化合物形式—在动物血液及肌肉中与蛋白质结合为血红蛋白(Hb)和肌红蛋白(Mb)。

性质—新鲜肉内部含肌红蛋白Mb(Fe2+)呈暗红色,切口Mb(Fe2+ )遇氧气变为鲜红氧合肌红蛋白Mb(Fe2+)O2,久置于空气中由于Mb(Fe2+ )O2中的Fe2+变为Fe3+而变为褐色变肌红蛋白。

2、如何根据肉切口色泽判断肉的新鲜度,试分析其原理所在?—新鲜肉加热蛋白质变性,血红素与蛋白质分离,肉的表面有氧气Mb中的Fe2+被氧化为Fe3+而呈褐色,肉的内部无氧气,Mb中Fe2+保持还原状而呈粉红色。

—肉中加入亚硝酸盐等还原剂则能保持鲜红色,但亚硝酸盐与肉中仲胺反应产生致癌性亚硝酸胺。

硝酸盐亚硝基化菌亚硝酸盐+乳酸亚硝酸分解亚硝基+肌红蛋白亚硝基肌红蛋白(鲜红色)+胺类物质亚硝胺类物质(致癌)2、类胡萝卜素:分布—红、黄、绿果蔬及鱼皮、甲壳动物虾、蟹壳中。

形式—与蛋白质结合为稳定的络合物性质—虾青素(青色)△虾红素(红色)3、花色苷:植物界分布最广一类色素,极易受理化因素影响而变色或退色。

(1)花青素:分布于植物花、叶、果中,为水溶性色素,随PH变化而变色。

(2)花黄素:分布于植物花、叶、果、种子中,为无物质,但遇碱变黄。

食品中的色香味化学天然色素应用技术推广实验室aingw@人们检验一种食品好坏的直观标准是“色、香、味”,区区三个字,其中有很多的化学科学道理。

大脑的信息源是人体的五个感官,它们提供的信息量(%)分别为:视觉83,听觉11,嗅觉3.5,触觉 1.5,味觉1.0,也就是色、香、味、音。

这些感官的综合效果就是我们通常所说的食品的风味,它是食品在摄入的、后刺激人的感官而产生的各种感觉的综合。

它们也就构成了生活美的要素。

食品的色香味能使人们在感官上有愉快的享受,直接影响食物的消化吸收。

本章主要介绍食品的色香味方面的基本知识,有助于我们了解食品的化学组成及在加工贮藏等过程中可能出现的变化以及如何合理选择食品,合理摄取营养,防止有害物质在体内蓄积,使我们吃得更好、更健康。

1 食品的色素化学食品的色素作为食品添加剂已有相当长的时间。

自远古时代起,色素就被用来使食品的外观更加吸引人。

人们为了解决“色”的问题,通常在食品中加入各种颜色的添加剂,使其具有艳丽、鲜亮、增强食欲的颜色,这种添加剂就是“色素”,“色素”目前应用广泛,早已经超出食品工业的范畴,涉及到日用化工、医药等领域。

1.1 天然色素天然色素是指在新鲜原料中能被识别的有色物质或本来无色,但经过加工发生化学反应而呈现颜色的物质。

1.天然色素的分类⑴按来源不同可分为:①植物色素如蔬菜的绿色(叶绿素)、胡萝卜的橙红色(胡萝卜素)、草毒及苹果的红色(花青素)等。

②动物色素如牛肉、猪肉的红色色素(血红素)及虾、蟹的表皮颜色(类胡萝卜素)等。

③微生物色素如红曲色素。

⑵按化学结构不同可分为:①四吡咯衍生物,如叶绿素、血红素;②异戊二烯衍生物,如类胡萝卜素;③多酚类衍生物,如花青素、花黄素(黄酮素)、儿茶素宁等;④酮类衍生物,如花曲色素、姜黄素等;⑤醌类衍生物,如虫胶色索、胭脂虫红等。

⑶按溶解性质不同可分为:①水溶性色素。

②脂溶性色素。

2.重要的天然色素指未加工的自然界的花、果和草木等的色源,重要的主要有:⑴血红素为含铁的卟啉配合物,呈红色。

前言社会主义生产的目的是为了不断提高和满足人民物质生活需要。

民以食为天,吃仍是占第一位。

随着科学进步,改革开放,经济建设发展,购买力不断增长,不仅要求有足够数量食品外,而且要求食品的质量应是色、香、味俱佳,卫生、安全、营养和保健作用,所以色、香、味是评价食品质量的一个重要因素。

在现代生活中,对食品的色香味要求越来越高,这是因为色、香、味能使人在感官上享受到真正的愉快,而且还直接影响着人们对食品的消化吸收。

因为色香味能刺激食欲,巴甫洛夫指出“食欲即消化液”。

没有食欲就不可能有消化液的分泌,从而食品的消化吸收就会缓慢甚至受到阻碍。

倘若食品的颜色悦目,香气诱人和滋味可口,那么,只要见到活嗅到这种食品,甚至只要想到它,就会引起条件反射,消化器官就分泌出大量的消化液,帮助人体对食品的消化吸收。

所以学习研究食品的色、香、味是基于提高人体对食品的消化率,同时通过色香味变化,可以用感官直接鉴定食品鲜度、成熟度、加工精度、品种特征及其发展变化。

即使是在现代检测技术已广泛应用于食品质量坚定的今天,仍不可能完全代替又快又省的感官鉴定。

但鉴定必须具备色香味化学方面知识,因此,学习和研究对提高食品质量有实际意义。

主要内容:食品中存在的各种与色香味有关的化学成分及色香味形成机理,它在加工、烹调和贮藏过程中可能出现变化,如何促进有利变化和防止不利变化作了一些说明。

第一章食品的颜色及其变化一、食品颜色的产生与其结构关系食品的颜色是人们评价食品感官品质的一项重要指标。

因为在日常生活中,颜色与人类有着密切都关系,如:红色有较强的刺激性,人凝视着红色,大脑皮层就会处于兴奋状态,橙黄色或黄色能刺激胃口,增强食欲,绿色虽能减轻疲劳,但能减弱食欲,黄绿色又使人感到温柔舒适,白色具有很强的反射能力,使人感到亮堂爽静。

蓝色能使人心情安静。

很多天然食品有鲜艳的颜色,但经过加工处理,贮藏过程中,容易发生褪色或变色现象,为了改善食品的色彩,了解食品颜色的产生与其结构关系,对抑制或控制食品在加工或贮藏中颜色的变化很有好处。