肠易激综合征发病机制简述

- 格式:doc

- 大小:173.01 KB

- 文档页数:6

肠易激综合征的病因与发病机制作者:孔庆建张辉孙波张德军关键词肠易激综合征;发病机制;发病因素肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变(腹泻、便秘)为特征的功能性肠病,须经检查排除可引起这些症状的器质性疾病,是一种生物-心理-社会病症。

IBS也是一种最常见的功能性疾病,其发病率相当高,患者生存质量下降,治疗困难,因而被逐渐引起重视,但其病因和发病机制仍未完全明了。

目前认为,IBS的病理生理学基础是胃肠动力学异常和内脏感觉异常,但造成这些变化的机制复杂,尚未完全阐明。

主流观点认为是由于遗传(基因)和环境(如社会压力)等因素造成中枢神经和肠神经丛的调节失衡,从而导致肠运动力和感觉异常,引起症状。

IBS还是一种多因素引起的疾病,目前对其病因和发病机制的研究也从多方面开展,提出不同观点,如肠道动力和肠道平滑肌功能障碍、内脏感觉异常、脑-肠轴学说、精神心理因素、消化道激素及全肠道感染等。

本文对上述几种观点做一概述。

1 肠道动力和平滑肌功能障碍胃肠动力异常与IBS发病密切相关。

正常时,结肠的基础电节律为慢波频率6次/min,而3次/min的慢波频率则与分节收缩有关。

IBS患者中以便秘、腹痛为主者,3次/min慢波频率增加。

正常人结肠高幅收缩波主要出现在进食或排便前后,与肠内容物长距离推进性运动有关。

腹泻型IBS(D-IBS)高幅收缩波明显增加,且回肠推进性蠕动的增多可使多数患者产生腹痛。

放射性核素显像技术显示,D-IBS口-盲肠通过时间较正常人明显增快,而便秘型相反。

胃肠动力异常除了小肠、结肠动力障碍外,还发现有些IBS患者有下食管括约肌静息压下降,收缩频率增加,胃排空速度减慢等改变。

IBS患者为什么会有二种完全不同的胃肠动力异常表现,仍需进一步研究解决。

2 内脏感觉异常肠道高敏感性是IBS发病的重要原因,IBS患者的排便与痛觉阈值均明显低于正常对照组。

肠易激综合征的形成机制分析肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome,IBS)是一种常见的消化系统疾病,其主要症状包括腹痛、腹泻、便秘和排便不适等。

然而,尽管IBS的症状被广泛认可,其具体的形成机制仍然不完全清楚。

本文将以细胞水平和神经肠道调控为主线,对肠易激综合征的形成机制进行分析。

一、肠道菌群失衡肠道菌群失衡是导致肠易激综合征形成的重要原因之一。

正常情况下,肠道内存在着大量有益菌和有害菌的平衡状态,这种平衡状态对于维持肠道的稳定和健康非常重要。

然而,当肠道菌群失衡时,有益菌的数量会减少,有害菌会增多,导致肠道的炎症反应增加,从而引发IBS的症状。

二、肠道黏膜屏障功能障碍肠道黏膜屏障是肠道粘膜表面的一层保护屏障,它通过紧密连接的上皮细胞和黏液层的存在,起到阻止有害物质和微生物侵入肠道壁的作用。

然而,当肠道黏膜屏障功能发生障碍时,有害物质和微生物会穿过黏膜屏障,刺激肠道壁的神经末梢,导致肠易激综合征的出现。

三、神经肠道调控失调神经肠道调控失调也是肠易激综合征形成的重要机制之一。

消化系统内存在着丰富的神经网络,这些神经通过调控肠道的蠕动和分泌,维持肠道的正常运动和功能。

然而,在肠易激综合征患者中,神经肠道调控失调,导致肠道蠕动的速度和协调性受到影响,进而引起腹痛、腹泻和便秘等症状。

四、炎症反应的参与最近的研究表明,炎症反应也参与了肠易激综合征的形成过程。

在肠道黏膜屏障破损的同时,损伤释放的细胞因子和化学物质会引起炎症反应,进一步刺激肠道壁的神经末梢,导致肠易激综合征的症状加重。

总结起来,肠易激综合征的形成机制涉及多个方面。

肠道菌群失衡、肠道黏膜屏障功能障碍、神经肠道调控失调和炎症反应的参与都可能对疾病的发生起到重要的作用。

然而,需要进一步的研究来探索这些机制之间的相互关系,并为肠易激综合征的治疗提供更有效的方法。

希望通过深入的研究,能够更好地理解肠易激综合征的形成机制,以便针对性地进行预防和治疗。

肠易激综合症概述肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)指的是一组包括腹痛、腹胀、排便习惯改变和大便性状异常、粘液便等表现的临床综合征,持续存在或反复发作,经检查排除可以引起这些症状的器质性疾病。

本病是最常见的一种功能性肠道疾病,在普通人群进行问卷调查,有IBS症状者欧美报道为10%-20%,我国北京一组报道为8.7%。

患者以中青年居多,50岁以后首次发病少见。

男女比例约1:2。

病因和发病机制肠易激综合征(IBS)的病因尚不明确,找不到任何解剖学的原因,可能与多种因素有关。

情绪因素,饮食,药物或激素均可促发或加重这种高张力的胃肠道运动.有些患者有焦虑症,尤其是恐惧症,成年抑郁症和躯体症状化障碍.然而,应激和情绪困扰并不总是伴有症状的发作和反复.有些IBS患者表现有一种有获得性的异常病理行为,比如,他们倾向于将精神上的困扰表达为消化道的主诉,通常是腹痛.内科医生在评估IBS,尤其是有顽固性症状的患者时,应了解其有否无法解决的心理问题,包括性虐待和躯体恶习.一、胃肠动力学异常在生理状况下,结肠的基础电节律为慢波频率6次/分钟,IBS以便秘、腹痛为主者3次/分钟慢波频率明显增加。

二、内脏感知异常直肠气囊充气试验表明,IBS患者充气疼痛阈明显低于对照组。

三、精神因素研究认为,本病症状发作或加重均与情绪紧张有关,焦虑、抑郁、激动、恐惧等情绪不安因素刺激机体,影响了植物神经功能,从而引起结肠和小肠的运动功能改变及分泌功能的失调。

四、遗传因素肠易激综合症有明显的家族集聚倾向。

国外33%的患者有家族史,国内与此接近,而且同一家族中肠易激综合症患者的临床表现雷同。

五、感染因素约1/4肠易激综合症患者的症状起自胃肠炎、痢疾或其它直接影响胃肠功能的疾病。

研究认为各种细菌、病毒感染因素可引起肠粘膜下巨细胞或者其它炎性细胞所释放的细胞因子,可能引起肠道功能紊乱而发生肠易激综合症。

六、饮食因素食物本身并不引起肠易激综合症。

肠易激综合征病因病机

*导读:近年来,肠易激综合征发病率越来越高,很多人都

想知道肠易激综合征的病因及预防措施,及早预防,免得疾病缠身,影响身体健康,影响工作,影响家庭。

肠易激综合征病因病机有哪些呢?……

近年来,肠易激综合征发病率越来越高,很多人都想知道

肠易激综合征的病因及预防措施,及早预防,免得疾病缠身,影响身体健康,影响工作,影响家庭。

*肠易激综合征病因病机有

哪些呢?下面养生疾病库编辑为大家介绍一下。

肠易激综合征是一种肠道功能紊乱的疾病,主要症状有六种,第一是腹泻,第二是腹痛,第三是便秘,第四是大便性状改变,第五是排便习惯改变。

在中医看来,肠易激综合征病因主要有饮食不当、外邪所伤、情志不遂、劳损体衰;在西医看来,肠易激综合征病因主要有遗传因素、精神因素,肠道感染、胃肠道动力紊乱、内脏感觉异常。

中医和西医关于肠易激综合的病因看法有什么不同之处呢?中医和西医都认为饮食会伤及胃肠道,导致胃肠道受各种病原感染,出现肠功能紊乱,另外,还认为焦虑、抑郁等心理应激对胃肠道有重要影响,会诱发肠易激综合征。

中医和西医关于肠易激综合征的病因看法不一样之处在于中医认为六邪伤及脾胃会引

起腹泻,疲劳过度、劳损体衰会引起腹泻,而西医认为内脏感染

异常会引起腹泻,食物纤维发酵过多会引起腹泻。

肠易激综合征患者病因不同,治疗的方法也有所区别,患者在治疗之前最好先咨询药店的医师或者医院的医生,免得用错药治疗,导致病情加重,治疗越来越麻烦,治疗时间越来越长。

如果大家还有什么关于“肠易激综合征病因病机”的相关疑问,欢迎咨询养生疾病库肠易激综合征专栏的医生,医生将会耐心为您解答。

肠易激综合征是什么原因造成的肠易激综合征是一种常见的肠道功能紊乱性疾病,很多人可能都经历过它带来的困扰,比如腹痛、腹胀、腹泻或便秘等症状。

那到底是什么原因导致了肠易激综合征的发生呢?这可得好好说道说道。

首先,肠道感染是一个常见的诱因。

如果肠道曾经受到过细菌、病毒或寄生虫等的感染,即便感染被治愈了,肠道的敏感性可能也会发生改变。

就好像经历了一场风暴的洗礼,即使风暴过去了,土地也可能变得脆弱。

肠道在感染后,其神经和肌肉的功能可能会失调,从而增加了患上肠易激综合征的风险。

饮食因素也不容忽视。

有些人对某些食物特别敏感,比如辛辣的食物、高脂肪食物、乳制品、咖啡因或者酒精等。

一旦摄入这些食物,肠道可能就会“闹脾气”,引发肠易激综合征的症状。

还有,食物不耐受也是个问题。

比如,对麸质过敏的人,如果不小心吃了含麸质的食物,肠道就可能会出现异常反应。

精神心理因素在肠易激综合征的发生中起着重要作用。

现代生活节奏快,压力大,焦虑、抑郁、紧张等不良情绪都可能影响到肠道的功能。

想象一下,当我们心情糟糕时,是不是常常会觉得胃口不好或者肚子不舒服?这是因为我们的情绪和肠道之间有着密切的联系,通过神经和内分泌系统相互影响。

长期的精神压力会导致肠道的敏感性增加,肠道蠕动也可能变得不规律,从而引发肠易激综合征。

肠道菌群失调也是一个重要原因。

我们的肠道里居住着大量的微生物,它们被称为肠道菌群。

这些菌群就像是一个小小的生态系统,维持着肠道的平衡和健康。

当这个生态系统被打破,比如使用了抗生素、饮食不均衡或者生活环境发生变化,肠道菌群的种类和数量发生改变,就可能导致肠道功能紊乱,引发肠易激综合征。

遗传因素也可能在其中“插了一脚”。

如果家族中有亲属患有肠易激综合征,那么自己患上这种病的可能性可能会比其他人高一些。

这就像是家族的“遗传密码”,在某些情况下被激活,增加了发病的风险。

另外,一些人的胃肠道动力异常也可能导致肠易激综合征。

比如,肠道蠕动过快,就可能导致腹泻;而蠕动过慢,则可能导致便秘。

第二节肠易激综合征肠易激综合征(irritable bowel syndrome,I:BS)是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征的功能性肠病,经检查排除可引起这些症状的器质性疾病。

本病是最常见的一种功能性肠道疾病,在普通人群进行问卷调查,有IBS症状者欧美报道为10%~20%,我国北京和广州的报道分别为7.3%和5.6%。

患者以中青年居多,50岁以后首次发病少见。

男女比例约1:2。

【病因和发病机制】本病病因和发病机制尚不清楚,与多种因素有关。

目前认为,IBS的病理生理学基础主要是胃肠动力学异常和内脏感觉异常,而造成这些变化的机制则尚未阐明。

据认为肠道感染后和精神心理障碍是IBS发病的重要因素。

(一)胃肠动力学异常在生理状况下,结肠的基础电节律为慢波频率6次/分钟,而3次/分钟的慢波频率则与分节收缩有关,IBS以便秘、腹痛为主者3次/分钟的慢波频率明显增加。

正常人结肠高幅收缩波主要出现在进食或排便前后,与肠内容物长距离推进性运动有关,腹泻型IBS 高幅收缩波明显增加。

使用放射性核素显像技术显示腹泻型。

IBS口一盲肠通过时间较正常人明显增快,而便秘型正好相反。

(二)内脏感觉异常直肠气囊充气试验表明,IBS患者充气疼痛阈值明显低于对照组。

回肠运动研究发现,回肠推进性蠕动增加可使60%IBS患者产生腹痛,而在健康对照组仅17%。

【三)精神因素心理应激对胃肠运动有明显影响。

大量调查表明,IBS患者存在个性异常,焦虑、抑郁积分显著高于正常人,应激事件发生频率亦高于正常人。

但研究还发现,因症状而求医与有症状而不求医者相比,有更多的精神心理障碍,对应激反应更敏感和强烈。

因此,有关精神因素在IBS发病学上有两种观点,一种认为IBS是机体对各种应激的超常反应,另一种认为精神因素并非直接病因,但可诱发和加重症状,而使患者就医。

(四)感染研究提示,部分患者I:BS症状发生于肠道感染治愈之后,其发病与感染的严重性及应用抗生素时间均有一定相关性。

肠易激综合征Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】肠易激综合征写在课前的话肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是最常见的一种功能性肠道疾病,调查显示,有IBS症状者欧美报道为10%-20%,我国北京一组报道为%。

患者以中青年居多,50岁以后首次发病少见。

男女比例约1:2。

其最主要的临床表现是腹痛与排便习惯和粪便性状的改变。

它的发病于饮食习惯、社会心理因素等多种因素相关。

下面就从病因、发病机制、治疗等方面对其进行全面介绍。

什么是肠易激综合征IBSIBS是一类十分常见的胃肠道感觉运动敏感性疾病。

属于慢性、亚慢性胃肠功能紊乱。

IBS的主要症状包括腹痛、腹部不适和排便功能的改变,便秘、腹泻或两种情况的间断发作。

IBS是一组以腹痛、不适、排便习惯及大便性状异常而缺乏形态学和生化异常改变的症状群。

IBS是功能性胃肠疾病的典型代表,临床非常常见,研究也很多。

患病率,人群患病率是约9%-12%,男性%%,女性是%%,这百分比取决于诊断、判定的标准。

1. 心理障碍:忧虑、悲观、抑郁、人际关系的敏感、睡眠障碍等等,都是IBS的常有的伴随表现。

精神紧张可改变肠道的MMC,IBS较正常人更容易出现MMC的异常。

抑郁延缓全肠道通过的时间,而忧虑则促进小肠的转运。

IBS发病与儿童期身心受虐待有关,大约占到20%-30%。

IBS及普通人群MMPS的研究结果,也就是明尼苏达多项人格测验,IBS和非IBS进行比较,它分了三个方面,一个是疑病倾向,第二个抑郁倾向,第三个癔病倾向。

这三个,在IBS病人中分别占到了50%、30%和50%,而非IBS病人分别占到25%、15%和30%,统计学两者有显着性差异,P值均小于。

2. 应激事件与IBS发病有关。

就业、婚姻、家庭的变故、人际关系、诉讼或者手术、疾病等等。

健康志愿者急性应激扰乱了正常餐后运动模式,可以促进小肠的运转。

IBS发病机制1.肠道动力异常排便异常或大便性状异常为IBS主要症状之一,因此胃肠动力异常一直为IBS病理生理研究的重点.Hutchinson等[1]用核素显像技术对IBS患者口-盲肠通过时间进行研究,发现IBS划着口-盲肠平均通过时间为103min,较对照组174min明显加快,而D-IBS患者的通过时间又明显快于C-IBS患者。

近年来对全消化系动力的研究发现[2,3]除结肠外, IBS患者的食管、胃、小肠甚至胆囊等在一定程度上也存在动力学异常。

对于引起胃肠动力异常的原因也是有多种因素相互作用,例如: 神经系统, 这涉及到中枢神经、脑-肠轴、肠神经系统功能的紊乱, 也许还有自主神经系统的参与; 炎症, 多种炎症介质通过多种机制影响到胃肠动力, 包括感染后的胃肠道功能紊乱;还有现在引起重视的神经内分泌系统等多种因素参与了IBS患者胃肠道动力异常的发生.2 内脏感觉异常IBS患者在有腹泻或便秘症状的同时常伴有腹痛或腹部不适,提示仅用肠道动力异常很难解释。

1973年, Ritchie首次用直肠内球囊扩张实验表明IBS患者结肠感觉存在异常, 并提出了“内脏感觉过敏”的概念[4]. Mertz[5]提出对直肠内球囊扩张的敏感性增高可作为IBS患者的生物学标志之一。

目前对其敏感性改变的原因,机理还未完全解释清楚。

近年来的研究热点主要集中在患者肠道神经丛、脊髓及中枢神经系统存在结构或功能的异常。

2.1 ENS与内脏高敏感性相关研究表明[6]IBS患者对机械性刺激具有高度敏感性,提示其高度敏感性的初级反应部位位于肠壁的机械性受体,并由肠壁的初级传入纤维把放大的内脏感觉信息传入中枢.除了感受器的致敏外,初级传入神经末梢的致敏也是可能的原因之一.有研究报道[7]与正常人相比,IBS患者交感神经活动增强和副交感神经活动减弱,自主神经系统可激活肥大细胞,可释放大量的分泌颗粒,包括HA,5-HT,前列腺素等,这些过敏介质又可以反过来刺激MC脱颗粒.众多的过敏介质导致神经末梢敏感性增高,对疼痛刺激的反应增强.此外,自主神经系统可通过作用于ENS引起平滑肌细胞紧张性改变,导致内脏传入纤维的传入冲动增加.2.2脊髓与内脏高敏感性致敏的初级传入神经纤维传入脊髓背角后,通过如谷氨酸,p物质类似的神经肽类释放增加,可以使神经元兴奋性增加,使脊髓强兴奋性持续存在[8].提示了IBS患者的内脏高敏感性与脊髓之间存在一定关系.2.3CNS与内脏高敏感性国内学者利用功能性磁共振(MRI)分析直肠扩张试验[9]颅内痛觉功能区扣带前皮质(ACC),脑岛皮质(IC),额前皮质(PFC)及丘脑(THAL)的激活面积和强度,发现两种亚型IBS患者中枢的IC,PFC与THAL在直肠注气刺激时大脑痛觉功能区的兴奋面积和强度均增高,提示了大脑皮层的敏化参与了内脏敏感性的发生机制.但对于IBS患者接受直肠扩张刺激时的中枢定位并没有完全统一.3.其他影响因素3.1 脑-肠轴脑-肠轴在胃肠道感觉和运动的调控中有着极其重要的作用.并且通过双向信息传递将胃肠道功能于中枢的情绪认知中心联系在一起.外部或内在的感受信息可影响胃肠道感觉,运动,分泌和炎症.胃肠道的信息也会影响痛觉中枢,情绪和行为.精神心理因素在IBS发病机制中的作用也被认为是IBS脑-肠作用的证据之一.3.2 免疫反应与炎症刺激有研究显示[10]: IBS患者外周血CD4+ T细胞水平较正常对照组降低, 腹泻型及腹泻、便秘交替型患者CD8+ T均值较正常组增高,便秘型下降.进一步提示免疫细胞与IBS有一定联系. IBS作为功能性肠道疾病, 长期以来认为不存在形态学的改变, 但近来的一些研究改变了这一说法[11], 认为肠道的急性感染可以增加IBS的发病概率,但是并不是所有IBS患者都存在炎症. 炎症导致IBS产生的可能机理有[12](1)肠道内的炎症刺激可能引起促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)增加, 而持续的CRF分泌增加可引起结肠运动加快和内脏感觉异常. (2)肠道的炎症反应可能会削弱肠道黏膜的屏障作用, 使得黏膜通透性增加. (3)炎症刺激导致MC活化脱颗粒,从而导致的胃动力异常与感觉异常如前所述.3.3社会心理因素已有不少研究显示精神与生活压力对于胃肠道功能都有长期或慢期的影响[13],长期暴露在压力之下会导致脑-肠轴的功能改变,从而最终导致一系列的胃肠道功能异常,包括炎性肠病(IBD)与IBS等其他功能性疾病. 有研究报道IBS患者焦虑抑郁总积分和回盲部肠黏膜MC数目、MC脱颗粒比率之间具有正相关性(14),而MC细胞在IBS发病机制中起着重要的作用。

肠易激综合征的致病机制及整合治疗肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome,IBS)是一种常见的功能性胃肠疾病,其特征是腹部疼痛或不适,并伴有排便习惯的改变,如腹泻、便秘或两者交替出现。

这种疾病对患者的生活质量产生了显著影响,但由于其复杂的致病机制,治疗常常具有挑战性。

一、致病机制1、肠道动力异常肠道蠕动的异常是肠易激综合征的一个重要因素。

在某些患者中,肠道可能蠕动过快,导致腹泻;而在另一些患者中,肠道蠕动过慢,引发便秘。

这种肠道动力的改变可能与神经调节失衡、激素水平变化以及肠道平滑肌的功能异常有关。

2、肠道微生态失衡肠道中存在着大量的微生物群落,它们与宿主之间保持着微妙的平衡。

在肠易激综合征患者中,这种平衡常常被打破,有益菌的数量减少,有害菌增多。

肠道微生物的变化可能影响肠道的免疫反应、神经信号传导以及代谢过程,从而导致症状的出现。

3、肠道炎症和免疫反应虽然肠易激综合征并非典型的炎症性疾病,但一些患者的肠道可能存在低度炎症。

肠道免疫系统的异常激活可能导致炎症介质的释放,损伤肠道黏膜屏障,影响肠道的感觉和运动功能。

4、精神心理因素心理压力、焦虑、抑郁等精神心理因素在肠易激综合征的发生和发展中起着关键作用。

大脑与肠道之间通过神经内分泌免疫网络相互联系,精神心理的变化可以影响肠道的功能,反之,肠道的不适也可能加重心理问题,形成恶性循环。

5、饮食因素某些食物成分,如高脂肪、高纤维、辛辣食物、咖啡因、酒精等,可能刺激肠道,引发或加重肠易激综合征的症状。

此外,食物过敏或不耐受也可能与疾病的发生有关。

6、遗传因素遗传因素在肠易激综合征的易感性中也可能发挥一定作用。

虽然尚未确定明确的致病基因,但家族聚集性的现象提示遗传因素可能影响个体对环境因素的反应和肠道功能的调节。

二、整合治疗1、饮食调整饮食管理是肠易激综合征治疗的基础。

患者应避免食用已知的触发食物,增加膳食纤维的摄入,但对于便秘型和腹泻型患者,膳食纤维的摄入量可能需要有所区别。

肠易激综合征的病因及综合治疗一、肠易激综合征的病因介绍肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一种常见的消化系统功能性疾病,其主要特征为腹痛、腹泻或便秘以及排便习惯改变。

虽然肠易激综合征的确切病因尚不清楚,但许多因素可能与其发生相关。

下面将介绍几个被认为与肠易激综合征有关的重要病因。

1. 高敏感性胃肠道:某些人具有超敏感胃肠道,在遇到正常食物和饮料时可能引起过度反应。

2. 肠道动力异常:肠道运动紊乱被视为成年人和儿童患上肠易激综合征的一个重要原因。

这种运动紊乱可能导致食物传输速度过快或过缓,从而导致腹泻或便秘。

3. 神经调节失衡:神经系统对消化功能的正常调控非常重要。

在某些情况下,神经调节失衡可能导致胃肠道功能紊乱,促使肠易激综合征的发生。

4. 食物不耐受:某些食物或添加剂可能会引起肠道不适。

人们对乳糖、麸质和人工甜味剂等食物成分的不耐受性在肠易激综合征发病中具有一定关联。

二、肠易激综合征的综合治疗方法1. 改善饮食习惯饮食是治疗肠易激综合征的重要方面。

可以通过以下方式改善饮食习惯来缓解IBS症状:(1)增加膳食纤维摄入量:摄入足够膳食纤维可以增加粪便体积,促进正常排便。

建议每天摄入25-30克膳食纤维,如水果、蔬菜和全谷类。

(2)避免刺激性食物:辛辣食品、咖啡因和可乐等可能刺激胃肠道,诱发或加重症状。

避免或减少食用这些刺激性食物可以有助于控制症状。

(3)遵循适当的进餐习惯:避免暴饮暴食,注意咀嚼食物,以减轻肠胃负担。

定时进餐和避免过度饥饿或过饱也是重要的。

2. 缓解压力和焦虑压力和焦虑可能会加重肠易激综合征的症状。

因此,通过以下方法缓解心理压力对治疗IBS非常重要:(1)正念冥想:通过正念冥想来训练关注当下,并在身心放松中减轻压力。

(2)运动:适度的运动可以释放紧张情绪和压力,并促进血液循环。

选择适合自己的运动方式,如散步、跑步、瑜伽等。

(3)寻求支持:与家人、朋友或专业人员分享并寻求支持能够帮助缓解心理压力。

肠易激综合征病因知多少作者:暂无来源:《家庭医学(上半月)》 2021年第2期主任医师罗光荣(荆州市第二人民医院湖北荆州 434000)有的人情绪容易激动,喜怒无常。

还有的人肠子容易“激动”,便秘、腹泻时常出现。

后者属于一种疾病,临床上叫“肠易激综合征”(IBS)。

这个名字不太好理解,于是有的医生就给病人解释为“肠子容易激动”。

这个解释生动有趣、通俗易懂。

肠易激综合征是一组持续或间歇发作,以腹痛、腹胀、排便习惯和(或)大便性状改变为主要临床表现,无器质性病变的肠道疾病,属于功能性肠病。

患者以中青年人为主,发病年龄多在20~60岁,女性较男性多见,有家族聚集倾向,常与其他胃肠道功能紊乱性疾病(如功能性消化不良)并存。

按照大便的性状,临床上将IBS分为腹泻型(IBS-D)、便秘型(IBS-C)、混合型(IBS-M)和不定型四种类型,我国以腹泻型多见。

IBS的病因和发病机制尚不十分清楚,多认为与胃肠动力异常、内脏感觉异常、肠道感染、肠道菌群失调、食物敏感性、遗传因素和精神心理因素等有关。

1.肠道动力异常。

人体肠管有5~6米长,盘曲于腹腔内。

正常情况下,肠管沿着一个方向有节律地蠕动。

如果肠管蠕动太慢或不蠕动,肠管就会胀气,患者腹胀难受,容易便秘,甚至数天都解不出大便;如果有一段肠管绷得太紧,患者会感觉腹痛难受或腹部不适,甚至可摸到绷紧的肠管,以为是肿块;如果肠管蠕动太快,患者就会表现为肚子咕咕叫,排便次数及肛门放屁较多。

肠道动力紊乱是引起肠易激综合征的重要病理基础。

腹泻型患者往往表现为肠道动力亢进,小肠传输时间明显比正常人短,而结肠动力和收缩力明显加快;便秘型患者恰与之相反,肠道动力往往处于不足状态。

2.内脏高敏感性。

内脏高敏感性就是有些人胃肠道比较“娇气”,肠管蠕动稍有异常,就容易引起不适症状。

比如说有些人喝了10杯啤酒,肚子胀得像个球,但他还说不涨,还能继续喝几杯,这些人肠管敏感性低,能耐受;有些人只喝了一两杯,就说肚子胀得厉害,不能再喝,这些人就是高敏感性。

关键词肠易激综合征;发病机制;发病因素肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变(腹泻、便秘)为特征的功能性肠病,须经检查排除可引发这些症状的器质性疾病,是一种生物-心理-社会病症。

IBS也是一种最多见的功能性疾病,其发病率相当高,患者生存质量下降,医治困难,因此被逐渐引发重视,但其病因和发病机制仍未完全明了。

目前以为,IBS的病理生理学基础是胃肠动力学异样和内脏感觉异样,但造成这些转变的机制复杂,尚未完全阐明。

主流观点以为是由于遗传(基因)和环境(如社会压力)等因素造成中枢神经和肠神经丛的调节失衡,从而致使肠运动力和感觉异样,引发症状。

IBS 仍是一种多因素引发的疾病,目前对其病因和发病机制的研究也从多方面开展,提出不同观点,如肠道动力和肠道光滑肌功能障碍、内脏感觉异样、脑-肠轴学说、精神心理因素、消化道激素及全肠道感染等。

本文对上述几种观点做一概述。

1 肠道动力和光滑肌功能障碍胃肠动力异样与IBS发病密切相关。

正常时,结肠的基础电节律为慢波频率6次/min,而3次/min的慢波频率则与分节收缩有关。

IBS患者中以便秘、腹痛为主者,3次/min慢波频率增加。

正常人结肠高幅收缩波主要出此刻进食或排便前后,与肠内容物长距离推动性运动有关。

腹泻型IBS(D-IBS)高幅收缩波明显增加,且回肠推动性蠕动的增多可使多数患者产生腹痛。

放射性核素显像技术显示,D-IBS口-盲肠通过时间较正常人明显增快,而便秘型相反。

胃肠动力异样除小肠、结肠动力障碍外,还发现有些IBS患者有下食管括约肌静息压下降,收缩频率增加,胃排空速度减慢等改变。

IBS患者为何会有二种完全不同的胃肠动力异样表现,仍需进一步研究解决。

2 内脏感觉异常肠道高敏感性是IBS发病的重要原因,IBS患者的排便与痛觉阈值均明显低于正常对照组。

中山大学附属第一医院应用灌注导管测压也发现IBS患者对快速扩张感觉阈值显著下降,但症状严重程度与直肠运动和感觉功能无相关性[1]。

肠易激综合征的发病机制闫江屏【期刊名称】《实用医技杂志》【年(卷),期】2008(015)011【摘要】肠易激综合征(irritable bowel disease,IBS)是以腹痛、腹部不适伴排便习惯和大便性状改变为主要临床症状的一种胃肠功能性疾病。

本征十分常见,西方国家成人的IBS的发病率为10%~15%,我国1996年北京的一份调查显示人群患病率为7%,其中有20%患者频繁就诊。

IBS反复发作或持续存在,经各种检查结果正常可排除引起这些症状的器质性疾病。

有关IBS的病因和发病机制尚不十分清楚,目前多数认为各种因素造成中枢神经和肠神经丛的调节失衡,从而导致肠运动和感觉异常,引起症状。

传统的治疗主要是缓解排便习惯的改变出现的症状,效果不甚理想。

故而明确其发病机制成为治疗IBS的关键。

下面结合自己的体会,谈谈IBS的发病机制。

1流行病学有统计资料表明:IBS患者中,女性发病率约为男性2倍,青壮年居多。

患病率在各年龄段、职业及城乡间分布差异无显著性;以腹泻为主型最常见,占74.1%。

消化门诊患者中IBS患者约占10%。

上海第二医科大学调查发现,IBS发病有季节性,春季高发。

2病因及发病机制2.1概述目前还未曾发现IBS与何种病原体相关[1]。

由于本征症状多样且缺乏特异性,本病的发病与多种因素有关,近年来越来越多地...【总页数】2页(P1488-1489)【作者】闫江屏【作者单位】乡宁县人民医院,山西,乡宁,042100【正文语种】中文【中图分类】R574【相关文献】1.肠易激综合征发病机制及中医药干预作用的研究进展 [J], 王嵩;曹伊媛;黄思捷;郤庆;李国文2.小肠细菌过度生长在肠易激综合征发病机制中的作用 [J], 潘鑫;刘茜;张晓岚3.Toll样受体在肠易激综合征发病机制中的作用 [J], 牛冰玉;魏薇;姚树坤4.肥大细胞及杯状细胞在肠易激综合征发病机制中的作用 [J], 赵勋念5.基于脑-肠轴探析肠易激综合征发病机制 [J], 周晓凤;王晓妍;曹志群因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

肠易激综合征的患病原因肠易激综合征这种疾病也是因为肠胃出现某些“故障”导致的,患者在患病期间会表现出腹痛等间断性的症状,还会影响到患者本身的排便。

所以,这种疾病的判断是很简单的,此外,肠易激综合征患者精神上会出现问题也可以作为此病的依据。

那么,这种疾病的患病原因是什么呢?病因1.胃肠道动力紊乱肠易激综合征患者小肠消化间期移行性复合运动异常,周期明显缩短,空肠出现较多离散的丛集收缩波,且腹痛发作者中多数与之有关,这些变化在应激和睡眠中更为明显。

2.内脏感觉异常研究发现肠易激综合征患者多数具有对管腔(直肠)扩张感觉过敏的临床特征,其平均痛觉阈值下降,直肠扩张后的不适程度增强或有异常的内脏-躯体放射痛,提示脊髓水平对内脏感觉信号处理的异常。

3.精神因素心理应激对胃肠道功能有显著影响,它在肠易激综合征症状的诱发,加重和持续化中起重要作用,相当一部分患者伴有心理障碍,其中以焦虑,抑郁为主。

4.肠道感染部分肠易激综合征患者在发病前有肠道感染史,在由各种病原(包括细菌,病毒,寄生虫)感染引起的胃肠炎患者中有部分发生肠功能紊乱,有10%可发展为感染后肠易激综合征。

5.其他部分肠易激综合征患者的症状与食物有关,可加重其症状,食物中的纤维发酵可能是过多气体产生的原因,此外,肠道菌群的紊乱可能也是产生症状的原因之一。

肠易激综合征根据主要症状分为:腹泻主导型;便秘主导型;腹泻便秘交替型。

精神,饮食,寒冷等因素可诱使症状复发或加重。

看完的描述,想必大家对肠易激综合征的患病原因有了一定的了解。

这个疾病跟患者自身的兴趣也有一定的关系,希望患者在患病期间一定要保持镇静的心态,不要让情绪影响到疾病的恢复,再者,日常饮食也要格外注意,尽量去医院进行治疗。

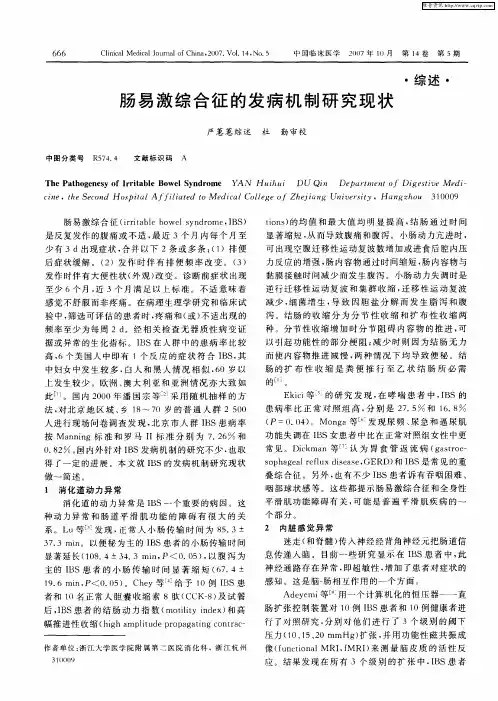

UEGW“六解”肠易激综合征发病机制来源:中国医学论坛报上海交通大学医学院附属瑞金医院袁耀宗钱爱华2010年10月23-27日,第18届欧洲消化疾病周(UEGW)在西班牙巴塞罗那举行。

在本届年会上,关于肠易激综合征(IBS)的最新研究主要涉及其发病机制方面的基础研究及临床治疗方面的新进展。

本期D2~D3版将其中关于IBS发病机制方面的研究主要内容介绍如下。

图 IBS发病的相关机制示意图神经肽S受体1(NPSR1)使肠屏障透过率增加,使肠上皮内分泌细胞释放的5-羟色胺(5-HT)的再吸收受到影响;肠上皮通透性增加,导致肠腔内细菌等可以大量通过肠黏膜。

1. 细菌过度生长在IBS患者中,小肠细菌过度生长的发生率为45.5%,而在非IBS患者中,该发生率仅为12.5%。

目前,小肠细菌过度生长仍是IBS发病机制中的一个存在争议的问题。

在本届年会上,希腊学者报告了1项关于小肠细菌过度生长与IBS发病关系的队列研究结果。

该研究自2009年起连续纳入150例接受上消化道内镜检查的患者,其中IBS患者55例(符合罗马Ⅲ诊断标准)和非IBS患者95例。

所有患者均无艾滋病病毒、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染,也无肝硬化及胃肠道出血。

经内镜采集所有患者十二指肠第二部的肠液,并在体外需氧环境下进行细菌定量培养。

采用API20E系统鉴定革兰阴性菌。

小肠细菌过度生长的定义为肠源性细菌量达到103个菌落/毫升。

结果显示,在纳入的150例患者中,有37例(24.7%)患者存在小肠细菌过度生长。

在55例IBS患者中,有25例(45.5%)存在小肠细菌过度生长,而在95例非IBS患者中,仅12例(12.5%)存在小肠细菌过度生长(P<0.0001)。

IBS患者发生小肠细菌过度生长的比值比(OR)为5.76(P<0.0001)。

对十二指肠液进行细菌培养及菌种鉴定的结果显示,在IBS患者中,大肠杆菌感染有7例(12.7%),肠球菌属6例(10.9%),其他肠杆菌科10例(18.2%)。

在非IBS患者中,大肠杆菌感染3例(3.1%),肠球菌属6例(6.1%),其他肠杆菌科6例(6.1%)。

IBS 患者与非IBS患者间存在显著差异(P<0.0001)。

多元回归分析显示,IBS与小肠细菌过度生长间存在较强的相关性(OR=6.09,P& lt;0.0001)。

研究者认为,IBS患者具有较高的小肠细菌过度生长发生率,IBS与小肠细菌过度生长之间可能存在紧密联系。

2. 肠道屏障功能改变IBS患者肠上皮细胞紧密连接蛋白表达明显降低;肥大细胞类胰蛋白酶介导了肠上皮通透性的增加。

最近,越来越多证据表明肠道通透性的改变和肠屏障功能的缺陷在IBS发病中起一定作用,但具体机制还不是很明确。

IBS患者紧密连接蛋白表达显著降低在正常情况下,肠上皮细胞间的间隙是由连接复合物封闭,其中最重要的是紧密连接。

紧密连接由多种紧密连接蛋白分子组成,包括跨膜蛋白occludin、claudin、连接黏附分子(JAM)和胞质带状闭合蛋白ZO等(见图)。

肠道通透性增加是IBS重要的病理生理机制,而肠道通透性增加可能与肠道上皮细胞间紧密连接蛋白的改变密切相关。

在本届UEGW上,法国学者交流了1项比较IBS患者和健康对照组结肠黏膜紧密连接蛋白表达差异的前瞻性研究。

该研究共纳入23例IBS患者(女性20例,平均46.22岁,均符合罗马Ⅲ诊断标准)和20名对照(女性12名,平均为59.65岁)。

在 23例IBS患者中,9例为腹泻型(IBS-D),6例为便秘型(IBS-C),8例为腹泻便秘交替型(IBS-A)。

在23例IBS患者中,3例(13%)是感染后IBS (PI-IBS)。

对照组均接受肠镜筛查。

采用视觉模拟量表(VAS)量化IBS症状的严重程度。

抽提结肠活检组织蛋白,并通过蛋白质印迹分析检测紧密连接蛋白(claudin1、ZO-1和occludin)的表达。

结果显示,与对照组相比,IBS患者的3种紧密连接蛋白的表达水平明显降低,其中腹痛VAS评分高于6分的IBS患者紧密连接蛋白 claudin1和 occludin的表达水平最低(P<0.05)。

同时,与病程1年以上的IBS患者相比,最近诊断IBS患者的claudin1和 occludin的表达水平更低(P<0.05)。

该研究提示,IBS患者结肠组织紧密连接蛋白(claudin1、ZO-1和occludin)表达明显下降,这可能是导致IBS患者肠上皮通透性改变的主要因素。

肠上皮通透性增加肥大细胞类胰蛋白酶作用大IBS患者肠道肥大细胞明显增多,这些肥大细胞是否介导了IBS患者肠屏障受损?爱尔兰学者报告,肥大细胞和类胰蛋白酶在IBS患者肠道上皮完整性的受损中起关键作用。

紧密连接对维持上皮细胞屏障功能发挥重要作用,其紧密程度则可由跨上皮电阻来反映。

人结肠癌细胞系Caco-2 是分化较完全的、具有刷状缘和功能性紧密连接的极性单层细胞系,Caco-2 细胞系通常被用来作为体外肠道分泌和屏障功能的一种研究模型。

爱尔兰学者采用人结肠癌上皮细胞系Caco-2与人肥大细胞共培养体系, 探讨肥大细胞的蛋白酶和类胰蛋白酶对Caco-2细胞间通透性和紧密连接的影响。

研究者采用异硫氰酸荧光素(FITC)标记-葡聚糖通量和跨上皮电阻变化来评估上皮完整性,采用免疫印迹及共聚焦显微镜检测Caco-2 单层细胞间的紧密连接蛋白(Claudin1-3、JAM-A、occludin及E-钙黏素)的表达情况。

结果显示,类胰蛋白酶(0.015 U)作用4小时后,单层细胞通透性增加,跨上皮电阻较对照组降低45%(P<0.05),荧光素标记葡聚糖通透性也明显增加(P<0.05)。

JAM-A和E-钙黏素表达分别下降40%和30%,相反,occludin、 claudin3和 claudin1的表达则分别增加5倍、2.5倍和1.3倍。

在Caco-2与肥大细胞共培养体系中,肥大细胞脱颗粒处理6小时即可导致跨上皮电阻下降约30%(P<0.05),与类胰蛋白酶作用结果一致。

同时,JAM-A表达水平下降30%,而occludin 、claudin2表达分别增加了20%和25%。

该研究显示,类胰蛋白酶参与了胃肠道上皮屏障功能的受损,伴有紧密连接蛋白表达的改变。

肥大细胞和类胰蛋白酶在IBS患者肠道上皮屏障损害方面发挥十分关键的作用。

3. 果糖不耐受果糖吸收不良现象在IBS患者中的发生率较高,特别是在腹泻型IBS患者中。

在本届年会上,乌克兰学者报告了有关果糖吸收不良在IBS发病中作用的研究结果。

该研究纳入14例IBS患者(符合罗马Ⅲ标准,其中IBS-D 8例,IBS-C 6例)和14名健康对照。

采用氢呼气试验检测研究对象对不同剂量(25 g和50 g)果糖的耐受性。

结果显示,服用25 g 果糖后,13名健康志愿者氢呼气试验阳性,但均无腹部症状。

而服用50 g果糖后,11名健康志愿者氢呼气试验阳性,同时出现腹部症状,其中8名出现轻中度腹胀、腹痛,3名出现腹泻。

所有IBS患者在服用50 g果糖后氢呼气试验均阳性,其中7例IBS-D患者出现恶心、中重度腹痛和腹胀,6例出现腹泻。

IBS-C患者也出现类似症状。

另外,6例IBS-D和3 例IBS-C患者在服用25 g果糖后,氢呼气试验阳性(与健康对照组相比,P=0.01)。

服用25 g果糖后,IBS-D患者均有轻中度腹痛、恶心及腹胀,3例出现腹泻;另外所有IBS-C患者均有腹部不适,但均无腹泻。

该研究提示,健康受试者可耐受 25 g的果糖,部分健康受试者不能耐受50 g果糖(会出现不完全吸收,并有症状)。

所有IBS 患者均不能耐受50 g果糖,并有严重的腹部症状。

因此,服用25 g果糖的氢呼气试验结合腹部症状可提高果糖吸收不良诊断特异性,尤其是对于IBS患者。

果糖吸收不良在IBS患者中的发生率较高,特别是在IBS-D患者中。

4. 肥大细胞肥大细胞活化不仅与腹泻型IBS患者肠黏膜上皮细胞紧密连接受损有关,还与Toll样受体(TLR)信号下调有关。

紧密连接与肥大细胞西班牙学者1项关于黏膜肥大细胞介导紧密连接障碍与IBS-D患者疾病严重程度的相关性研究显示,与健康受试者相比,IBS-D患者紧密连接蛋白(claudin1、claudin2和claudin4)和胞质带状闭合蛋白(ZO-1和ZO-3)的mRNA和蛋白质表达水平均明显下降(P<0.05)。

共聚焦显微镜和透射电镜的定位研究显示,与健康对照者相比,IBS-D患者黏膜细胞顶部细胞膜紧密连接蛋白的染色明显减弱,并通过细胞质弥散。

有趣的是,IBS-D患者的这些生物学变化与肥大细胞活化及临床表现(腹痛、粪便性状)显著相关。

TLR及相关基因表达该研究小组的另1项研究显示,IBS患者在接受肥大细胞脱颗粒抑制剂色甘酸二钠治疗后症状的改善与肥大细胞介导的TLR信号下调相关。

该研究纳入16例IBS-D患者(符合罗马Ⅱ标准)和7名健康志愿者。

16例IBS-D患者被随机分为2组[非治疗组(8例)和口服色甘酸二钠组(DSCG- IBS 组,8例,200 mg/ 8 h)。

6个月后,取得空肠活检组织。

通过实时逆转录聚合酶链反应检测TLR2、TLR4、类胰蛋白酶及调控TLR信号相关分子的表达,还检测黏膜肥大细胞、TLR2和TLR4阳性细胞。

结果显示,IBS患者类胰蛋白酶、TLR2、TLR4基因表达显著增加,而DSCG-IBS 治疗组在明显降低。

TLR相互作用分子热休克蛋白(HSP)27、HSP70、A20蛋白和过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)γ表达的变化与TLR非常类似。

这些TLR分子及TLR相关分子的表达与类胰蛋白酶的表达呈正相关IBS患者肠道组织中类胰蛋白酶阳性的细胞并未共表达TLR4,但少量共表达 TLR2。

与健康对照组相比,IBS患者肠道组织TLR2阳性细胞密度明显增加,这些细胞主要分布于固有层,并与肥大细胞毗邻。

上述免疫相关基因的下调与临床症状改善平行。

研究者认为,肠道黏膜肥大细胞的稳定有助于一些免疫相关分子的表达正常化,减少肠道局部内在免疫分子的激活可能会改善IBS-D患者的症状。

5. 基因多态性5-羟色胺2A受体基因和5-羟色胺再摄取转运蛋白基因是IBS患者发病相关的潜在候选基因。

遗传学及相关基因与IBS病因及发病机制的关系正逐渐被关注。

希腊学者报告了1项关于希腊IBS患者中5-羟色胺2A受体和5-羟色胺再摄取转运蛋白基因多态性的研究。

该研究共纳入124例IBS患者(符合罗马Ⅲ标准)和238名健康对照。

研究者采用聚合酶链反应-限制性内切酶片断长度多态性分析方法检测研究对象5-羟色胺2A受体1438位(G/A)和102位(C/T)基因多态性,采用聚合酶链反应-侧翼引物分析5-羟色胺再摄取转运蛋白基因启动子区缺失/插入的多态性。