中医经络学说概述(第一部分)

- 格式:doc

- 大小:5.12 MB

- 文档页数:11

第一章经络总论前言经络、经络学说的含义

同学们,经络这个词大家都听说过吧,可能都是从电视剧看来的,特别是武侠电视剧里面,经常会说“打通任督二脉”这个任督二脉就属于经络的一种。

而经络到底是什么,我来给大家解释下。

一经、络

经络,是人体运行气血的通道,可以联络脏腑、沟通内外,它是由2个部分构成的,经脉和络脉。

“经络”的名词出现是在“筋脉”、“血脉”、“脉道”之后的,

“经”,指经脉,有路径的含义,为直行的主干,较大。

“络”指络脉,有网络的含义,为经脉别出的分支,较小。

经与络纵横交错,遍布全身。

二、经络学说

经络学说,是研究人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的一种学说。

经络学说的形成途径是多方面的,但整体的形成必然是腧穴与经络的相互影响、相互促进、相互补充、相互完善的过程。

经络学说形成的基础有以下几个因素:

1.针灸等刺激机体所出现的经气感应与传导等现象的观察。

2.腧穴主治功效归纳分析,发现的有序排列。

3.内脏疾病在体表相应部位所出现的病理现象,如循经压痛、结节、丘疹、色泽变化等。

从这些体表病理现象的推理

4.人体解剖知识与生理现象的补充,并由此得到启发。

中医经络学说概述第一节、经络的含义和内容经络是“经脉”和“络脉”的统称,是人体内气血运行的通路。

“经”有经络的意思,为纵行主干;“络”有网络的意思,是从“经”分出而遍布的小支。

“经”和“络”虽有区别,但循行、分布是紧密相连,彼此衔接,沟通人体的上下、内外,构成一个有机整体,经络分为经脉和络脉两大类,包括:十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五络脉、十二经筋、十二皮部和难以计数的孙络等。

一、经脉经脉可分为十二经脉、十二经别和奇经八脉三种。

(一)十二经脉十二经脉是经络系统的主体,故又名十二正经。

它是以手足阴阳定名,并根据在体表左右对对称的分布位置和它所络属的脏腑,计有手、足阳经各三对。

在上、下肢体内侧的经脉为属脏的阴经,称手三阴和足三阴,联络相为表里的腑;在上、下肢外侧的经脉为属腑的阳经,称手三阳和足三阳,联络相为表里的脏。

十二经脉的循行和分布都有一定的规律。

循行方向为:手三阴从胸走手,手三阳从手走头,足三阳从头走足,足三阴从足走胸或腹。

在它的循行路线上,各分布着许多穴位,称为经穴。

为治疗本经脉所主治的和所络属脏腑的有关疾病的治疗点。

十二经脉在体表的分布和循行见附表1-1、1-2、图1-1、1-2、1-3.手足三阴和手、足三阳根据脏腑生理和病理的特性,构成了太阴与阳明、厥阴与少阳、少阳与太阳的表里关系,这种关系对临床上的诊断和治疗都具有指导意义。

又根据十二经脉的主治性能,在治疗上可按照本经取穴和异经取穴,本经取穴,是病在某经,可取该经的有关穴位,异经取穴,可取与该经有关的经脉(如相为表里的经脉)进行治疗。

表1-2 十二经脉循行与分布足太阳膀胱经体内体表属膀胱,络肾,与脑联系从目内眦→头颅→头后→背→腿后外侧→足小趾足三阴经足太阴脾经足厥阴肝经足少阴肾经体内体表体内体表体内体表属脾,络胃,与心、舌联系从大趾→腿内侧中间→大腿内侧前胸缘→腹、胸属肝,络胆,与肺、胃、眼、头顶联系从大趾→腿内侧→腹、胸胁属肾,络膀胱,与脊柱、肝、肺、心、喉、舌根联系从小趾→足心→腿内侧后缘→腹、胸(二)十二经别十二经别是从十二经脉中的同名经分出的纵行支脉。

经络学说概述经络学说呀,整体来看是中医理论里很神奇又很重要的一部分。

大致分这几个部分吧。

首先得知道经络的概念,经络呢就像是身体里的交通网络,我们人体内部的气血就是顺着这些经络的线路在全身游走的。

比如说任督二脉,这是大家在武侠小说里经常耳闻的,在经络学说里这是两条很重要的经脉。

督脉像我们后背的一条线,被称为阳脉之海,它主一身之阳气,阳气就像身体里的小太阳,能够给我们温暖,让身体有活力;任脉在前面正中线的位置,是阴脉之海,和女性的生育之类的生理功能有着密切关系。

经络系统主要包括经脉和络脉。

经脉里十二正经是特别重要的核心内容。

那这十二正经呢,包括手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经。

它们循行的路线啊,就像规划好的轨道,手三阴经是从胸到手,手三阳经从手到头,足三阳经从头向足,足三阴经从足到腹胸。

这里我以前就有困惑,这么复杂的路线怎么就刚好是这样的循行顺序呢?后来我想明白了,人体是一个有机的整体,这样的循行顺序连接了身体上下、内外,让气血能够有序地周流全身以维持平衡。

还有络脉,络脉就是经脉的分支就像树木的枝桠。

它纵横交错,是对经脉的补充。

这么看来,经络系统像一张大网一样覆盖我们的全身哦。

经络的生理功能也是一个重点。

从气血的运行来讲,经络就像是管道,气血沿着经络运行到身体各个器官和组织当中,给它们带去营养物质。

举个例子,我们的眼睛能看到东西,不仅是眼睛本身的结构功能重要,气血通过经络不断地滋养眼睛也是很关键的因素。

还有经络在联系身体各个部分的作用,我们身体的脏腑、肢节等虽然看上去是独立存在,但其实都是通过经络联系起来的。

比如说,心经就与心脏相联系,当我们心慌失眠的时候,可能就是心经气血不畅导致的。

经络学说在临床上的应用也超级广泛。

比如中医的针灸、推拿等治疗方法,就是利用经络这个系统。

针灸的时候,大夫会根据病症找到合适的穴位,这些穴位就分布在经络上。

扎针刺激穴位,就能够调整经络里气血的运行状态,从而达到治疗疾病的目的。

经络学说概述◎要点1.经络的基本概念经络,是经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑形体官窍,沟通上下内外,感应传导4言息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。

经脉是经络系统中的主干,是气血运行和信息传导的主要通道;络脉是经脉的分支,网络全身。

《灵枢•本藏》说:“经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。

”《灵枢•海论》说:“夫十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节。

”说明经络是运行气血、沟通联系脏腑肢节的通路。

在经络中运行的气称为经络之气,简称经气。

经气是一身之气分布到经络的部分,与脏腑之气相通。

经气是信息的载体,有感应和传导信息的作用,是经络沟通联络脏腑形体官窍的中介。

2.经络系统的组成人体的经络系统由经脉、络脉及其连属部分组成(1)经脉是经络系统的主干,主要有正经、经别和奇经三大类。

正经有十二,故又称“十二正经”或“十二经脉”,包括手三阴经、足三阴经、手三阳经、足三阳经。

十二正经是气血运行的主要通道,在肢体的分布及走向有一定的规律,相互之间有表里关系,与脏腑有直接的属络关系。

奇经丿I脉是十二经脉以外的重要经脉,包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉,有统率、联络和调节十二经脉的作用。

十二经别是从十二经脉别出的经脉,有加强十二经脉中相为表里的两经之间联系的作用。

(2)络脉包括别络、浮络和孙络三部分。

别络是十二经脉及任、督各分出一支别络, 加脾之大络,共十五支,有加强十二经脉表里两经在体表的联系和渗灌气血的作用。

浮络是浮现于体表的络脉。

孙络是最细小的络脉。

(3)连属部分十二经脉对内连属脏腑,对外连于筋肉、皮肤。

经筋,是十二经脉之气濡养和支持筋肉骨节的体系,为十二经脉的附属部分,具有约束骨骼,屈伸关节的作用。

皮部,是十二经脉及其所属络脉在体表的分区,经气布散之所在,具有保卫机体,抗御外邪的作用,并能反映十二经脉的病证。

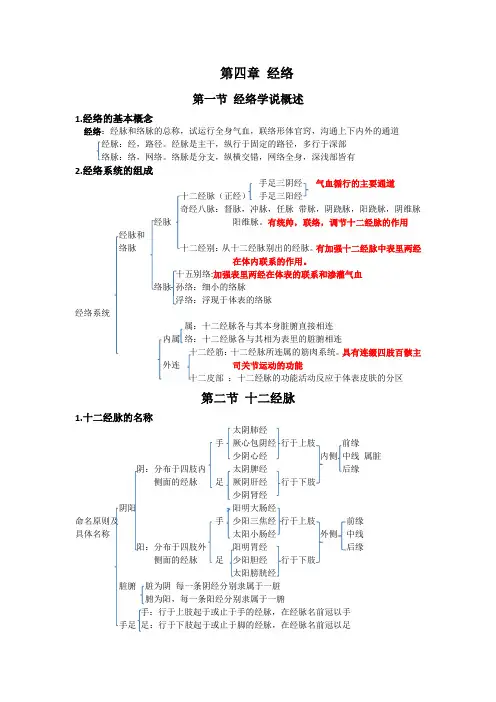

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

中医基础理论—经络总论经络学说是阐述人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的一门学说。

经络理论是古人在长期临床实践的基础上总结出来的,是中医学理论的重要组成部分,它对中医各科,特别是对针灸的临床辩证和治疗,有着极为重要的指导意义。

第一节经络的概念经络是经脉和络脉的总称,是人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的径路。

经和络组成经络系统。

“经,”有路径的含义,是直行的主干;“络,”有网络的含义,是经脉的细小分支。

经络纵横交错,遍布于全身。

经络在生理、病理、诊断、治疗等方面的重要意义,对中医各科临床均有普遍指导作用。

在针灸的临床辩证、确定治法、循经取穴、针刺补泻等方面,无不以经络为理论依据,所以,经络学说是针灸学的理论基础。

第二节经络系统的命名和组成一、经脉的命名(一)十二经脉十二经脉的命名主要依据阴阳消长所衍化的三阴三阳、经脉分别循行于上肢和下肢的部位特点、经脉与脏腑的属络关系等三个方面来确定。

如手太阴肺经,其循行于上肢而冠以手,其阴气最盛而成为太阴,经络连属于肺脏而加用该脏名称。

(二)奇经八脉奇经八脉包括督、任、冲、带、阴硚、阳硚、阴维、阳维八条经脉。

二、经络系统的组成(一)十二经脉十二经脉即手三阴经(肺、心包、心)、手三阳经(大肠、三焦、小肠)、足三阳经(胃、胆、膀胱)、足三阴经(脾、肝、肾)的总称,它们是经络系统的主体,又称“正经”。

(二)奇经八脉(三)十五经络十二经脉和督、任二脉各自别出一络,加上脾之大络,总计15条,称为十五络脉。

(四)十二经别十二经别是十二正经离、入、出、合的别行部分,是正经别行深入体腔的支脉。

分布特点:多从四肢肘膝关节以上的正经别出(离),经过躯干深入体腔与相关脏腑联系(入),浅出于头项部(出),阳经经别合于本经经脉,阴经经别合于相表的阳经经脉(合)。

由此,十二经别根据阴阳表里相合为六组,称为“六合”。

十二经别离、入、出、合的循行分布,加强了经脉与脏腑之间的联系途径,密切了表里经间的关系,并沟通了阴经与头面五官的联系,扩大了阴经腧穴的主治范围。

中医经络学说概述第一节、经络的含义和内容经络是“经脉”和“络脉”的统称,是人体内气血运行的通路。

“经”有经络的意思,为纵行主干;“络”有网络的意思,是从“经”分出而遍布的小支。

“经”和“络”虽有区别,但循行、分布是紧密相连,彼此衔接,沟通人体的上下、内外,构成一个有机整体,经络分为经脉和络脉两大类,包括:十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五络脉、十二经筋、十二皮部和难以计数的孙络等。

一、经脉经脉可分为十二经脉、十二经别和奇经八脉三种。

(一)十二经脉十二经脉是经络系统的主体,故又名十二正经。

它是以手足阴阳定名,并根据在体表左右对对称的分布位置和它所络属的脏腑,计有手、足阳经各三对。

在上、下肢体内侧的经脉为属脏的阴经,称手三阴和足三阴,联络相为表里的腑;在上、下肢外侧的经脉为属腑的阳经,称手三阳和足三阳,联络相为表里的脏。

十二经脉的循行和分布都有一定的规律。

循行方向为:手三阴从胸走手,手三阳从手走头,足三阳从头走足,足三阴从足走胸或腹。

在它的循行路线上,各分布着许多穴位,称为经穴。

为治疗本经脉所主治的和所络属脏腑的有关疾病的治疗点。

十二经脉在体表的分布和循行见附表1-1、1-2、图1-1、1-2、1-3.手足三阴和手、足三阳根据脏腑生理和病理的特性,构成了太阴与阳明、厥阴与少阳、少阳与太阳的表里关系,这种关系对临床上的诊断和治疗都具有指导意义。

又根据十二经脉的主治性能,在治疗上可按照本经取穴和异经取穴,本经取穴,是病在某经,可取该经的有关穴位,异经取穴,可取与该经有关的经脉(如相为表里的经脉)进行治疗。

表1-2 十二经脉循行与分布足太阳膀胱经体内体表属膀胱,络肾,与脑联系从目内眦→头颅→头后→背→腿后外侧→足小趾足三阴经足太阴脾经足厥阴肝经足少阴肾经体内体表体内体表体内体表属脾,络胃,与心、舌联系从大趾→腿内侧中间→大腿内侧前胸缘→腹、胸属肝,络胆,与肺、胃、眼、头顶联系从大趾→腿内侧→腹、胸胁属肾,络膀胱,与脊柱、肝、肺、心、喉、舌根联系从小趾→足心→腿内侧后缘→腹、胸(二)十二经别十二经别是从十二经脉中的同名经分出的纵行支脉。

它是在四肢肘膝以上部位分出,然后由浅入深,进入体腔内部,同各经所络属的脏腑相联系,再浅出于体表。

阳经经别在浅出于体表到头、颈等部位时,仍旧入同名的经络,而阴经经别在浅出体表后,则于其相为表里的阳经经别相会合。

这种关系,进一步密切了十二经脉与脏腑的表里联系,并可使十二经脉的分布和联系部位更为周密。

(三)奇经八脉奇经八脉是指任脉、督脉、冲脉、带脉、阳蹻、阴蹻、、阳维、阴维等八脉,其中任、督两脉是单线分布,有纵行于四肢,也有横行分布于躯干,它即不同于十二经脉,也不同于十二经别,故称为奇经八脉。

任脉行于胸腹,对阴经有调节作用,故有“阴脉之海”和“总任一身之阴经”之称。

督脉又有调节月经、孕育胎儿的作用,故有“任主胞胎”之称;督脉行于脊中,对阳经有调节作用,故有“阳脉之海”和总督一身之阳经“之称;督脉属脑络肾,肾生髓,脑为髓海,故督脉使脑、脊髓与内生殖器官相联系,反映了脑脊髓的生理、病理状况。

由于任督两脉都有自己的独立穴位,故和十二经脉全称十四经。

二、络脉络脉分为十五络脉、络脉、孙络、浮络、血络等。

(一)十五络脉十五络是由十二经脉的络脉(称十二络脉)加上任、督两脉的络脉和脾的大络所组成,为较大的别络。

十二络脉是从十二经脉中的同名经分出,成为相为表里的两条经脉之间的通道。

它的分布特点是:从阳经分出的脉络都走向其相表里的阴经,从阴经分出的络脉都是走向其相表里的阳经,有些络脉还深入体内,同有关的脏腑相联系。

任、督两脉的络脉和脾的大络的分布特点是:任脉的络脉从剑突下分出,散布于腹部,联络各条阴经;督脉的络脉从尾骨下分出,散布于头部,并与背部两侧的足太阳膀胱经联系,联络各条阳经;脾的大络是从腋下分出,散布于胸胁部,其分支细脉,网络全身,是十五络脉的统属,故称为大络。

(二)络脉、孙络、浮络、血络络脉、孙络、浮络、血络都是从十五络脉分出的支脉,络脉是从十五络脉分出的横斜散布的脉,孙络是从络脉分出的细小支脉;浮脉是浮现于体表的脉;血络即系皮下的细小血管。

三、十二经筋和十二皮部十二经筋就是将全身的经筋分为十二个部分,十二皮部就是将全身的皮肤分为十二个部分,它们基本上同十二经脉的分布部位一致,都分属于十二经脉。

经筋分布于四肢末端、腕、踝、肘、膝、躯干和头部等处,一般结聚于四肢关节和骨髓附近,不入内脏。

经筋相当于肌、腱、筋膜等组织。

皮部的分布,缺乏具体的记载,一般认为可参考十二经脉的分布范围。

第二节经络的功能和应用经络系统是密切联系人体的各种器官和组织,是一种”内属脏腑、外络肢节“的联络体系,对生理功能、病理变化以及诊断、治疗方面起着重要的作用。

一、生理功能(1)运行气血的功能:根据祖国医学的理论,经络有运行气血、濡养全身的作用。

气是指生理功能活动的力量,血是指濡润滋养的泉源,气血经过经络的传输而弥散全身,才能使每一器官和各种组织得到必要的营养供给,以维持正常生理功能的活动。

(2)联系作用;经络是内联脏腑,外通肢节,使人体的五脏六腑、内外、上下、左右、前后互相贯通,成为一个有机的整体。

(3)有调节和维持人体机能相对平衡的作用。

二、反映病理的变化由于经络有运行气血和联系功能,当人体某一脏器发生功能失失调时,就能通过经络反映到体表所属的经脉,当体表感受到病邪时,就能通过经络影响到内脏,当某一脏器发生病变时,还能通过经络而影响其它脏器,但正常的器官对功能失误、调的器官或组织,可以通过经络起着调节的作用。

三、临床应用经络学说是体现人体内外各部门的一个有机的整体观念,它具三个方面的联系特点,即对体表各部之间有特定的联系;对一定的脏腑之间有特殊的联系,这些相互联系对临床诊断和治疗具有实际应用的意义。

(一)诊断方面当人患病时,表现出各种症状,有的搂全身性的,有的为局限性的,有的表现在体表,有的表现在内脏或内部的某一组织,这些症状或症候群都可根据经络的循行作出诊断。

比如头痛,如痛在额部属阳明经,痛在颞部属于少阳经,痛在枕部属太阳经;亦可从病变的远之离部位所出现的反应而推断病变的所在位置。

近来运用经穴测定或耳穴测来推断病变部位,这是经络学说在诊断学上的发展。

(二)治疗方面经络学说应用在祖国医学的治疗上是很广泛的,临床各科可以根据经络学说进行辩证施治。

在中药学上还有药物归经的理论和引经药物的应用,而在针灸治疗上应用更为广泛,如上病下取,上病上取,中病旁取,前后同取,左右交叉限及远道取穴等方法;根据经络的表里和络属关系、经络的主治作用选取穴位;有的还可在病的所在部位进局部取穴。

因此,在针灸治疗方面基本上是依据经络学说的理论进行选穴的,近年来,根据针剌某些穴位的镇痛作用,应用针剌麻醉进行手术;采用电针、穴位注射和穴位埋线等方法来提高疗效等,这些都是经络学说在治疗上的新发展。

第三节关于经络实质的研究概况一、研究概述经络学说在临床上的应用,积累了丰富的经验,但它的实质是什么,古代医学家没有给予解决。

毛主席教导:“感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。

这些问题的解决,一点也不能离开实践”。

解放以来,特别是无产阶级文化大革命以来,广大医学科研人员和临床医务人员,在党的一元化领导下,通过临床实践和动物实践,进行了大量的经络理论研究工作,如针感走向与经络循行路线的关系的观察,发现有不少的“经络敏感人”,少数例子出现了十二经、或十四经、或十二经和奇经八脉的循经传导现象;穴位形态学观察,发现经络穴位与周围神经、血管、淋巴管有关,在穴位的皮下,筋膜、肌肉等各层组织内有丰富的神经末梢、神经丛和神经束,有的穴位下有血管或一至数条淋巴管,穴位与大脑皮层、与内脏的关系;穴位的皮肤电现象;穴位的特异性和敏感性等等。

这些研究为今后深入探讨经络实质问题,提供了宝贵的资料。

二、对经络实质的一些见解目前,根据研究和发现,已对经络实质问题提出了不少的见解,主要有以下几个方面:(一)经络与周围神经系统相关说通过穴位形态的观察结果以及十二经脉分布范围都和一定的神经、神经节相联接;针剌穴位时,有的剌在神经干上,有的剌在神经感受器而引起的神经反射活动,因此认为周围神经是经络要外周的物质基础。

(二)经络与神经、体液调节机能相关说这一学说是比较普通,认为针剌穴位是对神经的剌激而引起反射,反制的传出途径,可通过神经或神经、体液的综合活动而达到效应器官;如破坏(切断或阻滞麻醉)其反射孤后,这种剌激作用就消失。

当神经系统机能发生改变时,针剌有关穴位,可以通过某些调节途径进行调整,而使神经机能状态亢进的减弱,减弱的增强,最后使之渐趋于正常,这种调节作用是神经和体液参与的结果。

(三)经络与类传导说通过实验,发现经络系统即与神经系统有密切关系,而又是一个独立的类传导系统,这个类传导系统,据认为就是经络分布在体表的、严整而有规律的、有相对独立的系统,它受神经系统的调节,具有特异的生理、理化特性,可被某种物质所阻断,很可能是进化较古老的、分化较低级的传导系统。

(四)其它此外还提出了经络与中枢神经机能相关说、经络与神经节段相关说、经络—内脏—皮层相关说、经络与生物电相关说、经络与血管和淋巴系统相关说、传入系统相互作用说、生物控制论中的“黑箱方法”所作出的关于人体内部的“正则表象”等等,都有各自的论点。

综上所述,经络实质问题尚存在着许多不同见解,有待我们坚持党的基本路线,在党的一元化领导下,用辩证唯物主义观点,进行反复的实践,深入的研究,使认识不断深化,为解决经络实质问题作出更大的贡献。