中医基础理论 8-经络学说

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:50

中医行业中的专业技能和知识中医作为中国传统医学的重要组成部分,拥有丰富的专业技能和知识体系。

以下将从中医的基础理论、诊断方法、治疗技术和药物运用等方面来探讨中医行业中的专业技能和知识。

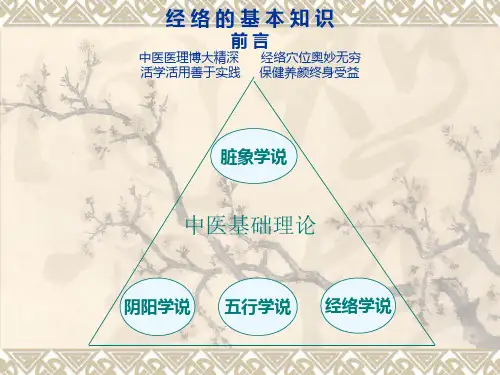

一、中医基础理论1. 中医四大基本理论中医的基础理论包括阴阳学说、五行学说、经络学说和脏腑学说。

阴阳学说强调事物的相对性和互补性,五行学说强调事物间的相互关系和相克关系,经络学说认为人体的生理活动通过经络进行,脏腑学说是研究人体脏器功能的理论基础。

2. 中医辨证论治中医辨证论治是中医临床的核心技术之一,通过辨别病人的症状和体征,确定病因病机,从而制定个体化的治疗方案。

常用的辨证方法有望闻问切,包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

二、中医诊断方法1. 望诊中医望诊是通过观察病人的外在表现,如面色、舌苔、舌质、脉象等来判断病情。

不同的面色、舌苔、舌质和脉象反映了不同的脏腑功能和病理变化。

2. 闻诊中医闻诊是通过听病人的声音、咳嗽、呼吸等声音来判断病情。

声音的变化可以反映病情的轻重和病机的转变。

3. 问诊中医问诊是通过与病人的沟通和询问,了解病人的病史、症状、体质等方面的信息。

询问的内容包括疾病的起因、发展过程、症状的出现规律等。

4. 切诊中医切诊是通过触摸病人的脉搏来判断脏腑功能和病理变化。

中医将脉搏分为浮、沉、缓、数、细、滑、紧等不同的状态,通过触诊脉搏来判断病情和用药。

三、中医治疗技术1. 中药治疗中药治疗是中医最重要的治疗技术之一,中药是一种通过中药材的组方运用来治疗疾病的方法。

中药根据药性和功效的不同可以分为寒凉药、温热药、滋补药、清热药等,不同的中药组合可以用于调节和平衡人体的阴阳平衡。

2. 针灸疗法针灸是中医另一重要的治疗技术,通过刺激人体的穴位来调节脏腑功能和恢复健康。

针灸被广泛应用于疼痛疾病的治疗和康复,具有很好的临床疗效。

3. 推拿按摩推拿按摩是中医的一种物理治疗方法,通过手法的刺激和按摩来调节和改善人体的脏腑功能。

1. 使学员掌握中医基础理论的基本概念、基本原理和基本技能;2. 培养学员具备中医辨证思维,提高临床诊疗水平;3. 提高学员对中医文化的认识和传承意识。

二、培训对象1. 中医临床医生、中医爱好者;2. 中西医结合医师;3. 中医药院校学生;4. 其他对中医基础理论感兴趣的学员。

三、培训时间1. 总学时:2000学时(具体安排根据实际情况调整)2. 学制:2年四、培训内容(一)中医基础理论1. 阴阳五行学说- 阴阳的概念、分类、相互关系- 五行的概念、分类、相互关系- 阴阳五行在中医学中的应用2. 脏象学说- 脏腑的生理功能、病理变化- 脏腑之间的关系3. 经络学说- 经络系统的组成、功能- 经络的循行分布、交接规律- 经络与脏腑的关系4. 气血津液学说- 气的概念、生成、分布、功能- 血的概念、生成、分布、功能- 津液的概念、生成、分布、功能- 气血津液之间的关系5. 病因学说- 六淫、七情、劳逸、饮食等病因的分类- 病因与疾病的关系6. 诊断学- 望、闻、问、切四诊的基本方法- 八纲辨证、脏腑辨证、经络辨证等基本理论(二)中医临床技能1. 中药学的应用- 中药的基本概念、分类、性能、功效- 中药的配伍原则、禁忌- 中药煎制方法、用药禁忌2. 方剂学的应用- 方剂的基本概念、分类、组成- 方剂的配伍原则、加减变化- 方剂的煎制方法、用药禁忌3. 针灸学的应用- 针灸的基本概念、操作方法- 针灸的适应症、禁忌症- 针灸的穴位定位、针刺手法4. 推拿学的应用- 推拿的基本概念、操作方法- 推拿的适应症、禁忌症- 推拿的穴位定位、手法技巧五、培训方式1. 集中授课:邀请知名中医专家进行授课,讲解中医基础理论、中医临床技能等内容。

2. 自学:学员根据培训大纲要求,结合自身实际情况,进行自学。

3. 临床实践:组织学员到中医医院、诊所等机构进行临床实践,提高临床诊疗水平。

4. 交流研讨:定期组织学员进行学术交流、研讨,分享学习心得、临床经验。

上部总论第一章经络概论针灸经络学上部总论总纲1.经络概念及经络学说。

经、络、脉三者之不同,含义。

2.经络的起源,与内气运行、腧穴的关系。

3.经络命名的含义:《灵·脉度》:“气之不得无行也,如水之流,如日月之行不休,故阴脉营其脏,阳脉营其府,如环之无端,莫知其纪,终而复始。

”《灵·五乱》:“经脉十二者,以应十二月,十二月者,分为四时,四时者,春秋冬夏,其气各异。

”4.经络系统的组成、内容5.十二经脉概说——内行外行,流注,表里,分布,循行6.经络的功能:《灵·经脉》经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。

第一章经络概论一、经络的概念及其涵义针灸虽几经磨难,但现在依然生机勃蓬的原因,其中之一就是因为经络系统的精确及完善。

从体表至内脏其理论皆反映真正的人体变体,虽来自于解剖,但却高于解剖,更符合人体功能活动的实质。

通过对现代解剖及古代经络理论的对比,可以发现,经络体系是非常完善,是在当时哲学思想指导下的完整理论体系。

而这种思维方法是相当超前的,即使是在现在亦是先进的。

1.什么是经络?经络:经络是经脉和络脉的总称,是指人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯串上下的径路。

《十四经发挥》:“谓之经者,以血气流行,经常不息者而言。

谓之脉者,以血理分行邪体者言也。

”经络学说:阐述人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的一门学说。

即是探讨经络内容的学说。

经络名称的出处在《内经》中多是将经、络分称,如经脉、络脉等,但亦有将经络合称。

针灸经络学《灵枢·本输》:“凡刺之道,必通十二经络之所终始,络脉之所别处,五输之所留,六府之所与合,四时之所出入,五藏之所溜处,阔数之度,深浅之状,高下所至,愿闻其解。

”《灵枢·邪气脏腑病形篇》:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。

”《灵枢·阴阳二十五人》:“切循其经络之凝濇,结而不通者,此于身皆为痛痹。

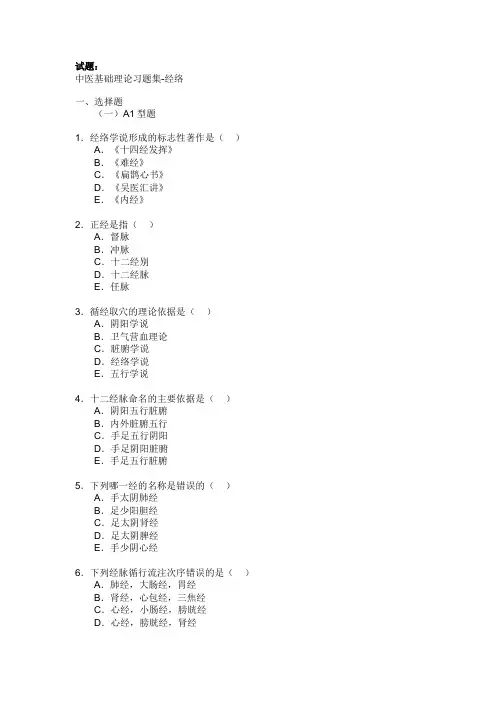

试题:中医基础理论习题集-经络一、选择题(一)A1型题1.经络学说形成的标志性著作是()A.《十四经发挥》B.《难经》C.《扁鹊心书》D.《吴医汇讲》E.《内经》2.正经是指()A.督脉B.冲脉C.十二经别D.十二经脉E.任脉3.循经取穴的理论依据是()A.阴阳学说B.卫气营血理论C.脏腑学说D.经络学说E.五行学说4.十二经脉命名的主要依据是()A.阴阳五行脏腑B.内外脏腑五行C.手足五行阴阳D.手足阴阳脏腑E.手足五行脏腑5.下列哪一经的名称是错误的()A.手太阴肺经B.足少阳胆经C.足太阴肾经D.足太阴脾经E.手少阴心经6.下列经脉循行流注次序错误的是()A.肺经,大肠经,胃经B.肾经,心包经,三焦经C.心经,小肠经,膀胱经D.心经,膀胱经,肾经E.三焦经,胆经,肝经7.经脉的分支是()A.奇经八脉B.经筋C.皮部D.络脉E.气街8.分布于四肢外侧、头面和躯干的经脉是()A.阴经B.带脉C.奇经D.阴维脉E.阳经9.手三阴经在上肢的分布规律是()A.太阴在前,厥阴在中,少阴在后B.太阴在前,少阴在中,厥阴在后C.厥阴在前,太阴在中,少阴在后D.少阴在前,厥阴在中,太阴在后E.厥阴在前,少阴在中,太阴在后10.十二经脉中阴经与阳经的交接部位在()A.头面B.手足C.胸腹D.上肢E.下肢11.手足阳明经的交接部位在()A.食指端B.小指端C.鼻翼旁D.目内眦E.目外眦12.手足三阳经在四肢的分布规律是()A.阳明在前,少阳在中,太阳在后B.阳明在前,太阳在中,少阳在后C.少阳在前,阳明在中,太阳在后D.少阳在前,太阳在中,阳明在后E.太阳在前,阳明在中,少阳在后13.足太阳膀胱经所络的内脏是()A.心C.肾D.肝E.小肠14.具有“主胞胎”功能的奇经是()A.冲脉B.任脉C.督脉D.带脉E.阴维脉15.除下列哪项外,均属十二经表里相合关系()A.手太阴经与手阳明经B.足阳明经与足太阴经C.足太阳经与足少阴经D.足少阳经与足厥阴经E.手厥阴经与手太阳经16.奇经八脉中,起于季胁,环行腰间一周的是()A.冲脉B.任脉C.督脉D.带脉E.阳维脉17.关于奇经八脉的名称,下列哪项说法不正确()A.督有统率、总管之意B.任有总任、担任及妊养之意C.跷有轻健矫捷之意D.维有维系、连接之意E.带指妇女白带18.绕阴器,至小腹的经脉是()A.任脉B.肝经C.阴维脉D.脾经E.肾经19.行于背部正中线的经脉是()A.任脉B.督脉C.肾经D.膀胱经20.脾之大络分出部位的穴位是()A.丰隆B.内关C.大包D.公孙E.列缺21.内踝上八寸处以下,循行于下肢内侧前缘的经脉是()A.足太阴脾经B.足阳明胃经C.足厥阴肝经D.足少阳胆经E.足少阴肾经22.十二经脉气血流注形式为()A.直线贯注B.循环贯注C.手足贯注D.左右贯注E.上下贯注23.下列各组经脉中,从手指末端走向头面部的是()A.胃、大肠、胆经B.心、脾、胆经C.小肠、三焦、胃经D.大肠、小肠、三焦经E.胆、大肠、三焦经24.奇经八脉中与脑、髓、肾关系密切的是()A.带脉B.冲脉C.任脉D.督脉E.阴跷脉25.与月经关系最密切的奇经是()A.冲脉、任脉B.冲脉、督脉C.任脉、带脉D.阴维脉、阳维脉E.阴跷脉、阳跷脉26.十二经脉气血充盛有余时,则渗注于()A.经别C.奇经D.督脉E.浮络27.头痛的部位在前额者,病变多在()A.少阳经B.阳明经C.太阳经D.厥阴经E.督脉28.在头面部,行于头侧部的经脉是()A.少阳经B.少阴经C.阳明经D.太阳经E.厥阴经29.行于腹面正中线的经脉是()A.手少阴心经B.任脉C.足阳明胃经D.足太阴脾经E.督脉30.以下经脉入于上齿中者为()A.手太阳小肠经B.手阳明大肠经C.足阳明胃经D.手少阳三焦经E.足少阳胆经(二)B1型题31.起于足大趾爪甲后丛毛处的经脉是()A.足厥阴肝经B.足太阴脾经C.足少阴肾经D.足少阳胆经E.手少阴心经32.起于足小趾下,斜行于足心的经脉是()A.足少阴肾经B.足厥阴肝经C.手太阳小肠经D.督脉E.足阳明胃经33.出于额,上达巅顶的经脉是()34.沿头部正中线,经头顶的经脉是()A.冲脉B.任脉C.督脉D.阴跷脉E.阴维脉35.称为“血海”的经脉是()36.称为“十二经脉之海”的经脉是()A.能约束纵行诸脉B.加强相为表里的两条经脉在体内的联系C.抗御外邪、感应和传递相关信息D.约束骨骼,有利于关节的屈伸运动E.参与女性的特殊生理活动37.经筋的主要功能是()38.皮部的主要功能是()A.足太阳经B.足少阳经C.足阳明经D.手太阳经E.手少阳经39.起于目内眦的经脉是()40.起于目外眦的经脉是()(三)X型题41.经络学说的产生与哪些医疗实践的关系最密切()A.熨法B.针灸C.气功D.推拿E.敷药42.经络能联络组织器官,沟通表里上下,主要表现在()A.内脏之间的联系B.内脏与五体之间的联系C.经脉之间的联系D.内脏与五官九窍之间的联系E.气血与津液之间的联系43.循行于下肢内侧中线的经脉是()A.足厥阴经B.足太阴经C.足少阴经D.足太阳经E.足阳明经44.环绕口唇后到两目眶下的经脉是()A.督脉B.任脉C.冲脉D.带脉E.阴维脉45.循行于人体背部的经脉是()A.肾经B.膀胱经C.任脉D.督脉E.胃经46.下列有别络分出的经脉有()A.任脉B.督脉C.胃经D.冲脉E.脾经47.络脉主要包括有()A.十五别络B.十二经筋C.孙络D.十二皮部E.浮络48.以经络学说指导临床诊疗,主要用于()A.局部用药B.药物归经C.按摩D.针灸E.推拿49.十二经别的循行特点,概括起来为()A.离B.散C.入D.出E.合50.在目内眦(睛明穴)相交会的经脉有()A.手太阳小肠经B.足太阳膀胱经C.足阳明胃经D.阴跷脉E.阳跷脉二、词语解释1.经络2.经络学说3.经别4.经筋5.皮部6.循经取穴7.引经药8.奇经9.六合10.诸阳之会11.十二皮部12.足三阳经13.任主胞胎14.十五别络15.一源三歧三、填空题1.()能总督一身之阳气,称为阳脉之海。

中医执业医师考点笔记总结一、中医基础理论。

1. 阴阳学说。

- 阴阳的基本概念:阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括。

- 阴阳的特性:相关性、普遍性、相对性(可分性、转化性)、规定性。

- 阴阳的相互关系:对立制约(如“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”)、互根互用(“孤阴不生,独阳不长”)、交感互藏(阴阳二气在运动中相互感应而交合,相互依存,相互蕴藏)、消长平衡(此消彼长、此长彼消、此消彼消、此长彼长)、相互转化(“重阴必阳,重阳必阴”)。

- 在医学中的应用:阐释人体的组织结构(如上部为阳,下部为阴;体表为阳,体内为阴等)、生理功能(物质属阴,功能属阳,物质与功能的阴阳互根)、病理变化(阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损等)以及疾病的诊断(色泽鲜明为阳,晦暗为阴等)和治疗(“阳病治阴,阴病治阳”等)。

2. 五行学说。

- 五行的概念:木、火、土、金、水五种基本物质及其运动变化。

- 五行的特性:木曰曲直(生长、升发、条达、舒畅)、火曰炎上(温热、上升、光明)、土爰稼穑(生化、承载、受纳)、金曰从革(沉降、肃杀、收敛)、水曰润下(滋润、下行、寒凉、闭藏)。

- 五行的相生相克关系:相生(木生火、火生土、土生金、金生水、水生木),相克(木克土、土克水、水克火、火克金、金克木)。

- 五行制化:五行之间既相互资生又相互制约,维持平衡协调的关系。

如木生火,火生土,而木又克土,这种生中有克的关系就是制化。

- 在医学中的应用:阐释五脏的生理功能及相互关系(如肝属木,心属火,木生火,即肝藏血以济心等)、病理变化(如相生关系的传变包括母病及子和子病及母,相克关系的传变包括相乘和相侮)以及疾病的诊断和治疗(如根据五行相生规律确定的治法有滋水涵木、益火补土等,根据相克规律确定的治法有抑木扶土、培土制水等)。

3. 藏象学说。

- 五脏。

- 心:主血脉(心气推动血液在脉中运行)、主神明(又称心藏神,主宰人体的生命活动和精神意识思维活动)。

中医学理论体系的形成与发展中医的哲学基础:气一元论,阴阳五行学说气一元论:气是物质实体,是构成宇宙天地以及天地万物的最基本元素,具有运动的属性。

气的运动是气内部的相互作用,是事物发展变化的源泉,气和形以及两者的相互转化是物质世界存在和运动的基本形式。

【注:感觉类似于波粒二象性,粒子是构成物质的基本元素,粒子既有波的性质,又有粒子的性质,粒子具有运动的性质,能量与实体】阴阳学说:阴阳对立,代表两种对立的特定属性,代表两种对立的特定的运动趋向或状态。

五行学说:任何一个十五的内部包含着具有木、火、土、金、水五种功能属性的成分或因素,并且按一定规律互相联系形成整体功能结构。

中医医学理论体系核心:脏象学说。

脏象、经络、气血精津液。

脏象学说:研究人脏腑活动规律及相互关系。

人体以心、肝、脾、肺、肾五脏为中心,以胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦六腑相配合,以气血精津液为物质基础,通过经络使内而脏腑,外而五官九窍、四肢百骸构成一个有机整体并与外界环境相统一。

气血精津液学说:气、血、精、津液既是腑脏功能活动的物质基础,又是腑脏功能活动的产物。

气血精津液学说主要探讨生命的物质组成以及生命活动的物质基础。

泛言之,气血精津液学说应包含于脏象学说之中。

体质学说:研究人类的体质特征、类型和变化规律,及其与疾病的发生、发展关系的学说。

体质是人体在遗传性和获得性基础上表现出来的功能和形态上的相对稳定的固有特征,与健康和疾病有着密切关系。

经络学说:研究人体经络系统的组成、循行分布及生理功能、病理变化以及指导临床治疗的理论。

经络是人体运行气血的通道,纵横交贯,网络全身,将人体内外、脏腑、肢节练成一个有机的整体。

病因病机病因病机学说是中医关于疾病的理论知识,包括病因、发病与病机三部分内容。

病因学说:研究各种致病因素的性质和致病特点的学说。

中医认为基本的发生是致病因素作用于人体后正常生理活动遭到破坏导致腑脏经络、阴阳气血失调所致。

病因分为六淫(风、寒、暑、湿、燥、火),疫疠、七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),饮食失宜,劳逸适当,外伤,胎传等。

中医学理论体系的形成与进展中医的哲学基础:气一元论,阴阳五行学说气一元论:气是物质实体,是组成宇宙天地和天地万物的最大体元素,具有运动的属性。

气的运动是气内部的彼此作用,是事物进展转变的源泉,气和形和二者的彼此转化是物质世界存在和运动的大体形式。

【注:感觉类似于波粒二象性,粒子是组成物质的大体元素,粒子既有波的性质,又有粒子的性质,粒子具有运动的性质,能量与实体】阴阳学说:阴阳对立,代表两种对立的特定属性,代表两种对立的特定的运动趋向或状态。

五行学说:任何一个十五的内部包括着具有木、火、土、金、水五种功能属性的成份或因素,而且按必然规律彼此联系形成整体功能结构。

中医医学理论体系核心:脏象学说。

脏象、经络、气血精津液。

脏象学说:研究人脏腑活动规律及彼此关系。

人体以心、肝、脾、肺、肾五脏为中心,以胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦六腑相配合,以气血精津液为物质基础,通过经络使内而脏腑,外而五官九窍、四肢百骸组成一个有机整体并与外界环境相统一。

气血精津液学说:气、血、精、津液既是腑脏功能活动的物质基础,又是腑脏功能活动的产物。

气血精津液学说要紧探讨生命的物质组成和生命活动的物质基础。

泛言之,气血精津液学说应包括于脏象学说当中。

体质学说:研究人类的体质特点、类型和转变规律,及其与疾病的发生、进展关系的学说。

体质是人体在遗传性和取得性基础上表现出来的功能和形态上的相对稳固的固有特点,与健康和疾病有着紧密关系。

经络学说:研究人体经络系统的组成、循行散布及生理功能、病理转变和指导临床医治的理论。

经络是人体运行气血的通道,纵横交贯,网络全身,将人体内外、脏腑、肢节练成一个有机的整体。

病因病机病因病机学说是中医关于疾病的理论知识,包括病因、发病与病机三部份内容。

病因学说:研究各类致病因素的性质和致病特点的学说。

中医以为大体的发生是致病因素作用于人体后正常生理活动受到破坏致使腑脏经络、阴阳气血失调所致。

病因分为六淫(风、寒、暑、湿、燥、火),疫疠、七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),饮食失宜,劳逸适当,外伤,胎传等。

中西医结合基础理论中西医结合是指结合中国传统医学和西方现代医学的一种医疗模式。

它综合了中医和西医的优势,以维护和改善人体健康为目标。

中西医结合基础理论是实现中西医结合的重要前提,本文将以此为主题展开论述。

一、中医基础理论中医基础理论是中医学的核心,包括了中医的基本概念、理论体系和诊断方法等。

中医基础理论主要包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑学说等。

1.阴阳五行学说阴阳五行学说是中医学的基础理论之一,它认为宇宙万物都是由阴阳和五行所构成的。

阴阳相互依存、相互制约,通过平衡来维持人体健康。

五行包括金、木、水、火、土五种,它们之间相互作用,表现在五脏和五腑的功能活动上。

2.经络学说经络学说是指人体经络系统的理论体系,它认为人体内存在着一套络脉系统,通过经络进行气血运行和调节,维持人体的正常生理功能。

经络包括十二经络和八脉,通过调理经络可以调节阴阳平衡,促进健康。

3.脏腑学说脏腑学说是中医学的核心理论之一,它是基于对人体内脏腑的认识和研究。

中医认为人体内有五脏六腑,包括心、肝、脾、肺、肾、胃、胆等,它们相互联系,通过相应的经络进行调节和协调。

二、西医基础理论西医基础理论是现代医学的基石,它主要包括解剖学、生理学、病理学和药理学等。

西医基础理论以科学、客观和实证为特点,通过研究人体解剖结构、生理功能、疾病机理以及药物治疗等方面,来揭示人体的生命活动过程。

1.解剖学解剖学是研究人体结构的科学,包括骨骼、肌肉、器官等各个方面。

通过解剖学的研究,可以了解人体内部结构和器官的位置、形态和功能等。

2.生理学生理学是研究人体生命活动的科学,包括人体的各个生理系统和器官的功能。

通过生理学的研究,可以了解人体的呼吸、循环、消化、代谢等生活活动过程。

3.病理学病理学是研究疾病的发生、发展和变化等方面的科学,通过对组织和细胞的病理变化进行研究,来揭示疾病的机理和病变过程。

4.药理学药理学是研究药物对生物体产生作用和影响的科学,通过对药物的性质、作用机理、代谢和副作用等进行研究,来指导药物的使用和治疗。

中医基础理论第一章中医学理论体系概述第一节中医学理论体系的形成和发展第二节中医学理论体系的组成第二章中医学的哲学基础第一节气一元论第二节阴阳学说第三节五行学说第四节气一元论、阴阳学说、五行学说的关系第三章脏象第一节五脏第二节六腑第三节奇恒之府第四节形体官窍第五节脏腑之间的关系第六节人体的生命活动与五脏调节第四章精、气、血、津液第一节精第二节气第三节血第四节津液第五节气血精津液的关系第五章经络第一节经络的概念和经络系统第二节十二经脉第三节奇经八脉第四节经别、络脉、经筋、皮部第五节经络的生理功能第六节经络学说的应用第六章体质第一节体质的基本概念第二节体质的形成第三节体质的分类第四节体质学说的应用第七章病因第一节外感病因第二节内伤病因第三节病理性因素第四节其他病因第八章病机第一节发病机理第二节基本病机第三节内生五气病机第四节脏腑病机第五节经络病机第六节疾病的传变第七节疾病的转归第九章养生与防治第一节养生第二节预防第三节治则[附]五运六气第一节运气学说的基本内容第二节标本中气第三节运气学说在医学上的应用第一章中医学理论体系概述中医学是在中国古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,断积累,反复总结而逐渐形成的具有独特风格的传统医学科学,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,具有数千年的悠久历史,是中国传统文化的重要组成部分。

它历史地凝结和反映了中华民族在特定发展阶段的观念形态,蕴含着中华传统文化的丰富内涵,为中华民族的繁衍昌盛和保健事业作出了巨大贡献,是中国和世界科学史上一颗罕见的明珠。

中医基础理论旨在研究阐发中医学的基本观念、基本概念、基本理论和基本原则,它在整个中医学科中占有极其重要的地位,是中医学各分支学科的理论基础。

第一节中医学理论体系的形成和发展一、中医学理论体系的形成(一)中医学与中医学理论体系1.中医学:医学是研究人类生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,属于自然科学范畴:中医学是研究人体生理、病理、疾病的诊断与防治,以及摄生康复的一门传统医学科学,它有独具特色的理论体系。

中医基础理论表解-第四章经络第四章经络【⽬的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成;2.掌握⼗⼆经脉的名称、⾛向交接规律、分布规律、表⾥关系、流注次序和⼤体循⾏路线;3.掌握奇经⼋脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循⾏和基本功能;4.掌握经络的⽣理功能;5.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循⾏路线和基本功能;6.了解经别、别络、经筋、⽪部的基本概念和功能;7.了解经络学说的临床应⽤。

第⼀节经络学说概述【知识点表解】⼀、经络的基本概念运⾏全⾝⽓⾎联络形体官窍的通道。

经络的基沟通上下内外本概念经脉:经,路径。

经脉是主⼲,纵⾏于固定的路径,多循⾏于深部。

络脉:络,⽹络。

络脉是分⽀,纵横交错,⽹络全⾝,深浅部皆有。

⼆、经络学说的形成《内经》奠定了经络学说和中医学理论体系的基础。

《难经》⾸创“奇经⼋脉”⼀词。

晋·皇甫谧·《针灸甲⼄经》——第⼀部针灸学专著。

经络学说宋·王惟⼀·铸造经络⽳位模型“铜⼈”两具,著《铜⼈腧⽳针灸图经》。

的形成元·滑寿·《⼗四经发挥》——⾸次提出“⼗四经”名称。

明·李时珍·《奇经⼋脉考》——探讨经络学说起源。

明·杨继洲·《针灸⼤成》——对经络、⽳位针刺⼿法与适应症论述有创意。

清·陈惠畴《经络图考》等——对经络线路及⽳位正确标⽰起⼀定作⽤。

三、经络系统的组成⼿⾜三阴经⼿⾜三阳经有统率、联络、调节⼗⼆经脉经脉与络脉的作⽤。

经络系统内外连属第⼆节⼗⼆经脉【知识点表解】⼀、⼗⼆经脉的名称太阴经阴:分布四肢内侧⾯的经脉少阴经厥阴经阳明经阳:分布四肢外侧⾯的经脉太阳经命名原则少阳经脏为阴,每⼀条阴经分别⾪属于⼀脏。

腑为阳,每⼀条阳经分别⾪属于⼀腑。

⼿:⾏于上肢,起于或⽌于⼿的经脉,在经脉名前冠以⼿。

⾜:⾏于下肢,起于或⽌于⾜的经脉,在经脉名前冠以⾜。

太阴肺经⼿厥阴⼼包经⾏于上肢少阴⼼经前缘太阴脾经 * 内侧中线属脏。

普通高等教育全日制五年本科《中医基础理论》课程教学大纲(供中医药类专业用)《中医基础理论》教材编委会2001年9月28日通过全国高等中医药教材建设研究会2001年10 月23日审定前言中医基础理论课程属于中医学的专业基础课。

通过对该课程的学习,要求学生掌握本课程中有关中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法,包括中医学的哲学基础(精气、阴阳、五行学说)、中医学对人体生理的认识(藏象、精气血津液神、经络、体质)、中医学对疾病及其防治的认识(病因、发病、病机、防治原则),为继续学习中医诊断学、中药学、方剂学、中医经典著作和临床各科打好基础。

该课程以课堂讲授为主。

各院校可根据实际情况,结合实验教学和多媒体教学,以增强学生对中医基础理论知识的认知能力,培养学生的动手能力及发现问题和解决问题的能力。

该课程教学大纲,既充分考虑了大学一年级学生的认知能力和在学习方法方面的适应能力,又充分体现了中医基础理论的继承、发展和创新,反映了中医现代化的要求。

本课程按90学时设计。

各院校可根据实际情况适当调整,但不得少于72学时。

实验课及其所用学时可由各院校根据实际情况另行安排。

正文绪论【目的要求】1.掌握中医学理论体系的主要特点。

2.了解中医学、中医基础理论、中医学理论体系的基本概念,中医学的学科属性,中医学理论体系的形成和发展概况等。

【主要内容】一、中医学的学科属性中医学属融入人文社会科学知识的自然科学;受古代哲学思想的深刻影响;是多学科融合的产物。

二、中医学理论体系的形成与发展(一)中医学理论体系的形成(二)中医学理论体系的发展(三)中医学理论的继承与创新三、中医学理论体系的主要特点(一)整体观念:人体是一个有机整体;人与自然环境的统一性;人与社会环境的统一性;整体观与现代医学模式。

(二)辨证论治:病、证、症的基本概念;辨证论治的基本概念;同病异治与异病同治;辨证与辨病相结合。

四、中医基础理论课程的主要内容【课时与方法】课堂讲授。