中医基础理论经络学说

- 格式:ppt

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:68

中医行业中的专业技能和知识中医作为中国传统医学的重要组成部分,拥有丰富的专业技能和知识体系。

以下将从中医的基础理论、诊断方法、治疗技术和药物运用等方面来探讨中医行业中的专业技能和知识。

一、中医基础理论1. 中医四大基本理论中医的基础理论包括阴阳学说、五行学说、经络学说和脏腑学说。

阴阳学说强调事物的相对性和互补性,五行学说强调事物间的相互关系和相克关系,经络学说认为人体的生理活动通过经络进行,脏腑学说是研究人体脏器功能的理论基础。

2. 中医辨证论治中医辨证论治是中医临床的核心技术之一,通过辨别病人的症状和体征,确定病因病机,从而制定个体化的治疗方案。

常用的辨证方法有望闻问切,包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

二、中医诊断方法1. 望诊中医望诊是通过观察病人的外在表现,如面色、舌苔、舌质、脉象等来判断病情。

不同的面色、舌苔、舌质和脉象反映了不同的脏腑功能和病理变化。

2. 闻诊中医闻诊是通过听病人的声音、咳嗽、呼吸等声音来判断病情。

声音的变化可以反映病情的轻重和病机的转变。

3. 问诊中医问诊是通过与病人的沟通和询问,了解病人的病史、症状、体质等方面的信息。

询问的内容包括疾病的起因、发展过程、症状的出现规律等。

4. 切诊中医切诊是通过触摸病人的脉搏来判断脏腑功能和病理变化。

中医将脉搏分为浮、沉、缓、数、细、滑、紧等不同的状态,通过触诊脉搏来判断病情和用药。

三、中医治疗技术1. 中药治疗中药治疗是中医最重要的治疗技术之一,中药是一种通过中药材的组方运用来治疗疾病的方法。

中药根据药性和功效的不同可以分为寒凉药、温热药、滋补药、清热药等,不同的中药组合可以用于调节和平衡人体的阴阳平衡。

2. 针灸疗法针灸是中医另一重要的治疗技术,通过刺激人体的穴位来调节脏腑功能和恢复健康。

针灸被广泛应用于疼痛疾病的治疗和康复,具有很好的临床疗效。

3. 推拿按摩推拿按摩是中医的一种物理治疗方法,通过手法的刺激和按摩来调节和改善人体的脏腑功能。

中医临床必学知识点总结中医临床是中医学的一个重要分支,它以中医理论为基础,以诊断与治疗中医疾病为主要内容,是中医学教育的重要组成部分。

中医临床必学知识点涉及中医基础理论、中医诊断、中医治疗、中医预防等内容。

以下是中医临床必学知识点的总结。

一、中医基础理论1. 中医基本理论:包括阴阳五行学说、经络学说、气血津液学说、脏腑学说、精气神学说等基本概念和原理。

2. 中医病因病机学说:了解疾病的发生、发展和转归原理,包括外感病、内伤病、情志病、寒热病、湿病、瘀病等病因病机学说。

3. 中医诊断学:掌握望、闻、问、切的四诊方法,包括望诊、闻诊、问诊和切诊的基本技能和要点。

4. 中医病证分类及辨证施治:掌握中医病证分类方法、辨证论治的原则和方法,包括辨证与施治、辨证与用药等内容。

5. 中医养生保健:了解中医养生学的基本理论和方法,包括饮食调养、起居调摄、情志调摄、运动保健等内容。

6. 中医药原理:了解中药药性、归经、功效、剂量等基本原理和知识,包括中药药物学、药理学等内容。

以上是中医基础理论的主要内容,这些理论知识是中医临床工作的基础,对于提高临床工作能力和水平具有重要的意义。

二、中医诊断1. 望诊:望诊是中医诊断的重要方法之一,主要包括面色、舌象、身体形态等方面的观察,通过观察来辨别疾病的病情和病证,从而指导治疗。

2. 闻诊:闻诊是通过听取病人的言语和呼吸、腹音、心音等生理和病理声音,以及感觉病人的气味、口臭、汗臭等状况来辨别疾病的病情和病证。

3. 问诊:问诊是通过询问病人的病史、症状、感觉和生活方式等方面的内容,来了解疾病发病的原因、症状的变化和病证的特点,以便确定病情和辨别证候。

4. 切诊:切诊是通过中医脉诊、舌诊等诊断方法,观察脉搏和舌苔等生理指标,来辨别疾病的病证和病情,从而指导治疗。

以上是中医诊断的基本方法,这些诊断方法是中医医生进行临床诊断和辨证的重要工具,对于确诊疾病和指导治疗具有重要的意义。

三、中医治疗1. 中药治疗:中药治疗是中医的主要治疗方法之一,包括中药的选方、煎煮、用药等内容,需要掌握中药的知识和技能,以便进行有效的治疗。

一是经络为病邪由表传里和反映病变的途径。

外邪可通过经络从皮毛腠理而内传脏腑。

如风寒袭表人里犯肺等。

二是经络亦为脏腑间病变相互影响的途径。

如足厥阴肝经挟胃,注肺中,故肝病可犯胃、犯肺;足少阴肾经入肺,络心,故肾虚水泛可凌心、射肺;如心火可下移小肠;大肠实热,腑气不通,可致肺热壅滞而喘咳胸满等。

三是通过经络的传导,内脏病变可反映于体表,表现于某些特定的部位或与其相应的孔窍。

如肝气郁结常见两胁、少腹胀痛;真心痛,常放射至上肢内侧尺侧缘;胃火上炎可见牙龈肿痛;肝火上炎可见目赤等,皆为经络传导之反映。

2.指导疾病诊断

一是根据疾病症状出现的部位,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,以分经诊断疾病。

如两胁疼痛,多为肝胆疾病;缺盆中痛,常为肺病。

又如头痛,痛在前额,多与阳明经有关;痛在头两侧,多与少阳经有关;痛在后头部及项部,多与太阳经有关;痛在头巅顶,则多与厥阴经有关。

二是在经络循行部位,或在经气聚集的某些穴位处,可有明显的压痛或有结节状、条索状反应物,或局部皮肤出现某些形态变化,常有助于疾病的循经诊断。

如肺病可在俞穴出现结节或中府穴有压痛;肠痈可在阑尾穴有压痛等。

3.指导疾病治疗

如针灸、按摩,可在其病变的邻近部位或经络循行的远隔部位取穴。

其经穴的选取,亦是根据病属何经,再进行“循经取穴”。

又如药物治疗,亦以经络为通道,通过经络的传导转输而使药到病所,发挥治疗效应。

如治头痛,属太阳经者可用羌活,属少阳经者可用柴胡,属阳明经者可用白芷,并可引导其他药物归人上述各经,以发挥治疗作用。

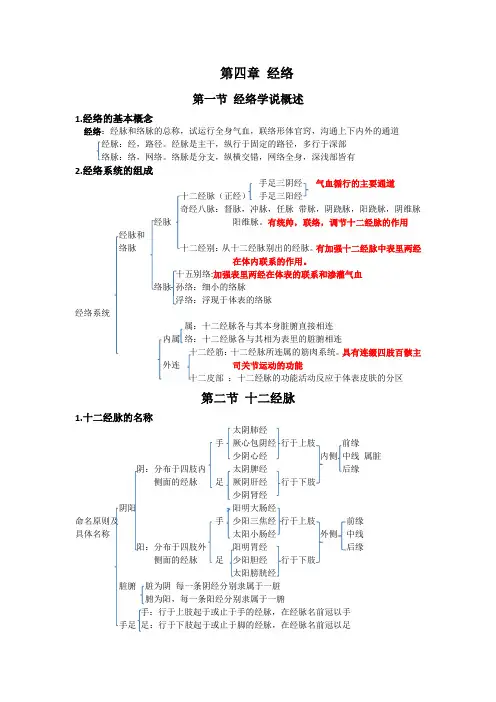

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

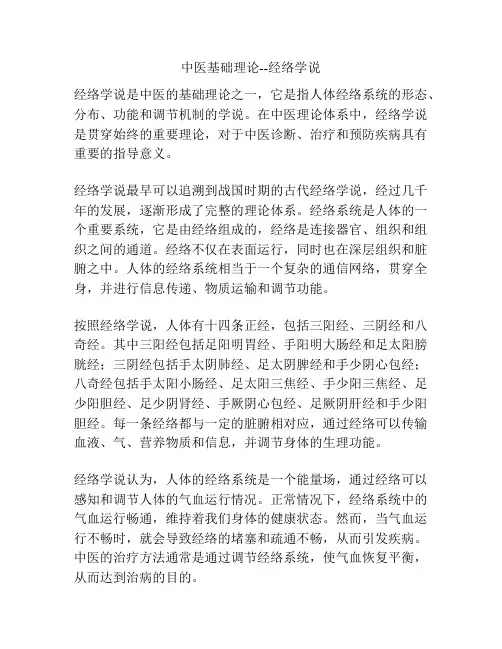

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

中医基础理论-经络学说经络是经脉和络脉的总称。

经,有路径之意。

经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统的主干。

络,有网络之意。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

经络内属于脏腑,入络于肢节,沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑、组织、器官联结成为一个有机的整体,并借此行气血、营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。

研究经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑之间的关系的理论,称为经络学说。

是中医学分析人体生理、病理和对疾病进行诊疗的主要依据之一。

“经络”一词首先见《内经》,《灵枢·邪气脏腑病形》说:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。

”又如《灵枢·脉经》中说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”经络学说的内容十分广泛,包括经络系统各组成部分的循行部位、生理功能、病理变化及其表现,经络中血气的运行与自然界的关系,经脉循行路线上的穴位及其主治作用,经络与脏腑的关系等等。

经络学说的形成,是以古代的针灸、推拿、气功等医疗实践为基础,经过漫长的历史过程,结合当时的解剖知识和藏象学说,逐步上升为理论的,其间受到了阴阳五行学说的深刻影响。

《黄帝内经》的问世,标志着经络学说的形成。

《内经》中系统地论述了十二经脉的循行部位、属络脏腑。

......经络学说的临床应用经络学说在临床上可以应用于解释病理变化、协助疾病诊断,以及指导临床治疗三个方面。

1、解释病理变化经络与疾病的发生、传变有密切的关系。

某一经络功能异常,就易遭受外邪的侵袭,既病之后,外邪又可沿着经络进一步内传脏腑。

经络不仅是外邪由表入里的传变途径,而且也是内脏之间、内脏与体表组织间病变相互影响的途径。

2、协助疾病诊断由于经络有一定的循行部位和脏腑络属,可以反映所属脏腑的病证。

因而在临床上,就可以根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为临床诊断的依据。

如胁痛,多病在肝胆,胁部是肝经和胆经的循行之处。

中医基础理论中医学是中国传统医学的重要组成部分,其基础理论是中医医学体系的根基。

中医基础理论包括阴阳五行学说、气血津液学说、脏腑学说、经络学说以及八纲辨证等内容。

在这篇文章中,我们将对中医基础理论进行详细介绍。

一、阴阳五行学说阴阳五行学说是中医学的核心理论,将自然界万物的发展变化和人体生命活动归纳为阴阳和五行两个方面。

阴阳是二元对立的哲学概念,代表事物的两个相对面,如寒热、虚实、内外等。

五行包括木、火、土、金、水,它们相互制约、相互依存,反映了事物之间的相互关系。

二、气血津液学说气血津液学说是中医理解人体生命活动的重要理论基础。

气包括天然之气和后天之气,血是人体内流动的液体,津液是人体体液的总称。

中医认为,气血津液的运行和相互作用影响着人体的生理和病理变化。

三、脏腑学说中医的脏腑学说将人体的生理机能分为五脏和六腑。

五脏包括心、肝、脾、肺、肾,六腑包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。

脏腑相互关联、相互作用,共同维持着人体的正常生理功能。

四、经络学说经络学说是中医理解人体生命活动的重要理论之一。

中医认为,人体内存在着一套络脉系统,通过经络传导气血和营养物质,保持人体的生命活动。

经络学说也是中医诊断和治疗的重要依据。

五、八纲辨证中医的八纲辨证是中医诊断和治疗的基本方法。

八纲指的是寒热、虚实、表里、内外等八个方面。

通过观察病人的外部表现和症状,中医医师可以判断疾病的病机和归属,并采取相应的治疗方法。

中医基础理论是中医学的理论基础,它对中医的诊断和治疗都有着重要的指导意义。

理解和掌握中医基础理论不仅可以帮助医生更好地开展中医临床工作,还可以让普通人了解中医学的特点和优势。

中医学的专业介绍

中医学是中国传统医学的一门学科,注重人体整体的健康观念和治疗方法。

中医学的专业介绍包括以下几个方面:

1. 中医基础理论:包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑学说等。

中医基础理论是中医学的理论基础,通过研究人体的整体健康观念和调节机制,以及疾病的发生发展规律,指导中医临床治疗。

2. 中医诊断学:包括四诊法(望、闻、问、切)和辨证施治。

中医诊断学通过观察、听诊、询问和脉诊等方法,全面了解患者的症状、体征和病史,辨别疾病的病机,为治疗提供依据。

3. 中医药学:包括中药学和中药制剂学。

中药学研究中草药的性味归经、功效等特点,中药制剂学研究中药的炮制方法和制剂制备技术,为中医治疗提供药物支持。

4. 中医临床学:主要包括中医内科、中医外科、中医妇科、中医儿科等。

中医临床学通过辨证施治,采用针灸、推拿、中药等综合治疗手段,调节人体的阴阳平衡和气血流通,达到治疗疾病的目的。

5. 中医养生学:中医养生学研究人体的生理、病理变化规律,指导人们保持健康和预防疾病。

包括中医饮食调养、中医气功养生、中医按摩养生等。

中医学是一门综合性学科,旨在通过整体观念和个体化治疗方法,

维护人体的健康平衡,预防和治疗疾病。