高中生物《单克隆抗体的制备》

- 格式:ppt

- 大小:630.00 KB

- 文档页数:21

高中生物单克隆抗体教案一、教学目标:1. 了解单克隆抗体的定义和原理。

2. 掌握单克隆抗体的制备方法。

3. 了解单克隆抗体在医学领域的应用。

二、教学重点和难点:1. 单克隆抗体的定义和原理。

2. 单克隆抗体的制备方法。

三、教学内容:1. 什么是单克隆抗体?单克隆抗体是通过克隆技术从单一免疫细胞中获得的一种抗体,具有针对单一抗原的高度特异性。

2. 单克隆抗体的原理:单克隆抗体主要是通过以下几个步骤实现的:1)从免疫细胞中选择单一细胞。

2)通过融合技术获得单克隆抗体的DNA序列。

3)在合适的宿主中转染获得大量的单克隆抗体。

3. 单克隆抗体的制备方法:1)形成克隆之前的免疫工作:包括抗原注射、制备细胞悬液等准备工作。

2)细胞融合技术:将B细胞与癌细胞融合,形成杂交瘤细胞。

3)单克隆抗体的筛选和生产:通过ELISA等方法对杂交瘤细胞进行筛选,获得单克隆抗体。

四、教学方法:1. 理论讲解:通过PPT或实物示范,介绍单克隆抗体的定义、原理和制备方法。

2. 实验演示:可进行单克隆抗体的制备实验,让学生亲自操作并体验整个制备过程。

3. 讨论交流:鼓励学生针对单克隆抗体在医学领域的应用展开讨论,提高学生的思维能力和问题解决能力。

五、教学评价:1. 单选题:什么是单克隆抗体的定义?A. 通过克隆技术获得的一种抗体B. 通过激素技术获得的一种抗体C. 通过杂交技术获得的一种抗体D. 通过转基因技术获得的一种抗体2. 判断题:以下哪个步骤不是单克隆抗体制备的关键步骤?A. 形成克隆之前的免疫工作B. 细胞融合技术C. 单克隆抗体的筛选和生产D. 抗原注射六、教学延伸:1. 邀请专业人员进行讲解:邀请生物专家或医生到讲堂上分享单克隆抗体在医学领域的应用。

2. 实地考察:组织学生参观实验室或医疗机构,让学生近距离感受单克隆抗体的制备和应用过程。

以上为高中生物单克隆抗体教案范本,希朓对您有所帮助。

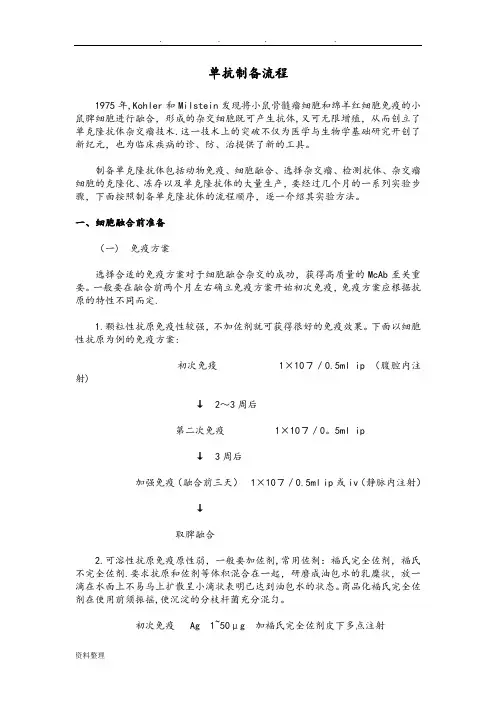

单抗制备流程1975年,Kohler和Milstein发现将小鼠骨髓瘤细胞和绵羊红细胞免疫的小鼠脾细胞进行融合,形成的杂交细胞既可产生抗体,又可无限增殖,从而创立了单克隆抗体杂交瘤技术.这一技术上的突破不仅为医学与生物学基础研究开创了新纪元,也为临床疾病的诊、防、治提供了新的工具。

制备单克隆抗体包括动物免疫、细胞融合、选择杂交瘤、检测抗体、杂交瘤细胞的克隆化、冻存以及单克隆抗体的大量生产,要经过几个月的一系列实验步骤,下面按照制备单克隆抗体的流程顺序,逐一介绍其实验方法。

一、细胞融合前准备(一) 免疫方案选择合适的免疫方案对于细胞融合杂交的成功,获得高质量的McAb至关重要。

一般要在融合前两个月左右确立免疫方案开始初次免疫,免疫方案应根据抗原的特性不同而定.1.颗粒性抗原免疫性较强,不加佐剂就可获得很好的免疫效果。

下面以细胞性抗原为例的免疫方案:初次免疫1×107/0.5ml ip (腹腔内注射)↓2~3周后第二次免疫1×107/0。

5ml ip↓3周后加强免疫(融合前三天)1×107/0.5ml ip或iv(静脉内注射)↓取脾融合2.可溶性抗原免疫原性弱,一般要加佐剂,常用佐剂:福氏完全佐剂,福氏不完全佐剂.要求抗原和佐剂等体积混合在一起,研磨成油包水的乳糜状,放一滴在水面上不易马上扩散呈小滴状表明已达到油包水的状态。

商品化福氏完全佐剂在使用前须振摇,使沉淀的分枝杆菌充分混匀。

初次免疫 Ag 1~50μg 加福氏完全佐剂皮下多点注射│(一般0.8~1ml 0.2ml/点)↓3周后第二次免疫剂量同上,加福氏不完全佐剂皮下或ip│(ip剂量不宜超过0.5ml)↓3周后第三次免疫剂量同上,不加佐剂,ip│(5~7天后采血测其效价,检测免疫效果)↓2~3周后加强免疫,剂量50~500μg为宜,ip或iv↓3天后取脾融合目前,用于可溶性抗原(特别是一些弱抗原)的免疫方案也不断有所更新,如①将可溶性抗原颗粒化或固相化,一方面增强了抗原的免疫原性,另一方面可降低抗原的使用量。

高中生物单克隆抗体的制备过程高中生物课本中描述单克隆抗体的制备过程是怎么样的?下面是店铺为大家整理的高中生物单克隆抗体的相关知识点,希望对大家有所帮助!高中生物:杂交瘤技术制备单克隆抗体的具体过程1、免疫动物免疫动物是用目的抗原免疫小鼠,使小鼠产生致敏B 淋巴细胞的过程。

一般选用6-8周龄雌性Balb/c小鼠,按照预先制定的免疫方案进行免疫注射。

抗原通过血液循环或淋巴循环进入外周免疫器官,刺激相应B淋巴细胞克隆,使其活化、增殖,并分化成为致敏B淋巴细胞。

2、细胞融合采用眼球摘除放血法处死小鼠,无菌操作取出脾脏,在平皿内挤压研磨,制备脾细胞悬液。

将准备好的同系骨髓瘤细胞与小鼠脾细胞按一定比例混合,并加入促融合剂聚乙二醇。

在聚乙二醇作用下,各种淋巴细胞可与骨髓瘤细胞发生融合,形成杂交瘤细胞。

3、选择性培养选择性培养的目的是筛选融合的杂交瘤细胞,一般采用HAT选择性培养基。

在HAT培养基中,未融合的骨髓瘤细胞因缺乏次黄嘌呤-鸟嘌呤-磷酸核糖转移酶,不能利用补救途径合成DNA 而死亡。

未融合的淋巴细胞虽具有次黄嘌呤-鸟嘌呤-磷酸核糖转移酶,但其本身不能在体外长期存活也逐渐死亡。

只有融合的杂交瘤细胞由于从脾细胞获得了次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,并具有骨髓瘤细胞能无限增殖的特性,因此能在HAT培养基中存活和增殖。

4、杂交瘤阳性克隆的筛选与克隆化在HAT培养基中生长的杂交瘤细胞,只有少数是分泌预定特异性单克隆抗体的细胞,因此,必须进行筛选和克隆化。

通常采用有限稀释法进行杂交瘤细胞的克隆化培养。

采用灵敏、快速、特异的免疫学方法,筛选出能产生所需单克隆抗体的阳性杂交瘤细胞,并进行克隆扩增。

经过全面鉴定其所分泌单克隆抗体的免疫球蛋白类型、亚类、特异性、亲和力、识别抗原的表位及其分子量后,及时进行冻存。

5、单克隆抗体的大量制备单克隆抗体的大量制备重要采用动物体内诱生法和体外培养法。

(1)体内诱生法取Balb/c小鼠,首先腹腔注射0.5ml液体石腊或降植烷进行预处理。

【高中生物】高中生物知识点:单克隆抗体单克隆抗体:1、抗体:一个B淋巴细胞只分泌一种特异性抗体。

从血清中分离出的抗体产量低、纯度低、特异性差。

2、单克隆抗体的制备(1)制备产生特异性抗体的B淋巴细胞:向免疫小鼠体内注射特定的抗原,然后从小鼠脾内获得相应的B淋巴细胞(2)获得杂交瘤细胞①将鼠的骨髓瘤细胞与脾细胞中形成的B淋巴细胞融合;②用特定的选择培养基筛选出杂交瘤细胞,该杂种细胞既能够增殖又能产生抗体。

(3)克隆化培养和抗体检测(4)将杂交瘤细胞在体外培养或注射到小鼠腹腔内增殖(5)提取单克隆抗体:从细胞培养液或小鼠的腹水中提取3、单克隆抗体的应用(1)作为诊断试剂,具有准确、高效、简易、快速的优点。

(2)用于治疗疾病和运载药物。

血清抗体与单克隆抗体的比较:名称产生特点血清抗体由B淋巴一般从血清中分离,产量低、纯度低、特异性差单克隆抗体由杂交瘤细胞分泌特异性强,灵敏度高,能大量制备知识点拨:1、融合的结果是有很多不符合要求的;如有2个B淋巴细胞融合的细胞等,所以要进行筛选。

2、筛选出能够分泌所需抗体的杂种细胞。

3、杂交瘤细胞的特点:既能大量繁殖,又能产生专一的抗体。

4、单克隆抗体的优点:特异性强,灵敏度高,并能大量制备。

5、单克隆抗体的作用:作为诊断试剂:准确识别各种抗原物质的细微差异,并跟一定抗原发生特异性结合,具有准确、高效、简易、快速的优点。

用于治疗疾病和运载药物:主要用于治疗癌症治疗,可制成“生物导弹”,也有少量用于治疗其它疾病。

知识拓展:制备单克隆抗体过程中的筛选:筛选是将未融合的B淋巴细胞、骨髓瘤细胞以及BB融合、瘤瘤融合的细胞通过选择培养基淘汰,筛选出B瘤融合的细胞。

筛选是将产生特定抗体的B瘤细胞通过细胞培养用相应抗原检测的办法筛选出来。

因为从体内取免疫过的B淋巴细胞时取出很多种,形成的杂交瘤细胞有很多种,所以需筛选出产生特定抗体的杂交瘤细胞。

相关高中生物知识点:植物体细胞杂交技术植物体细胞杂交技术:1、植物体细胞杂交技术:就是将不同种的植物体细胞原生质体在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成完整植物体的技术。

单抗的课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单克隆抗体的概念、结构及功能,掌握其制备的基本原理。

2. 使学生了解单克隆抗体在医学、生物学研究及临床应用中的重要性。

3. 帮助学生掌握单克隆抗体的应用领域,如疾病诊断、治疗及生物技术。

技能目标:1. 培养学生通过查阅资料、进行实验设计,提高科学研究和解决问题的能力。

2. 培养学生动手操作能力,能够独立完成单克隆抗体制备的实验操作。

3. 提高学生的团队合作能力和实验数据分析能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对生物学科学的兴趣,激发其探索生命奥秘的欲望。

2. 培养学生严谨的科学态度,使其遵循实验操作规范,注重实验安全。

3. 增强学生的环保意识,使其在实验过程中关注生物伦理问题,遵循可持续发展原则。

课程性质:本课程为生物学科选修课程,针对具有一定生物学基础的高中生。

学生特点:学生具备一定的生物学知识,具有较强的学习能力和动手能力,对实验课程有较高的兴趣。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,通过启发式教学和实验操作,使学生能够全面掌握单克隆抗体的相关知识,提高其科学素养。

在教学过程中,关注学生的学习进度,及时调整教学策略,确保课程目标的实现。

将课程目标分解为具体的学习成果,以便后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 单克隆抗体的概念与特性- 单克隆抗体的定义- 单克隆抗体与多克隆抗体的区别- 单克隆抗体的结构及功能特点2. 单克隆抗体的制备原理及方法- 制备原理:杂交瘤技术- 制备流程:细胞融合、筛选、克隆化培养、抗体检测- 常用制备方法:小鼠腹腔注射法、体外培养法3. 单克隆抗体的应用- 医学诊断:病原体检测、疾病诊断- 生物技术:重组蛋白制备、免疫组化- 临床治疗:靶向治疗、免疫调节4. 实验操作技能培训- 杂交瘤细胞的制备与筛选- 克隆化培养与抗体检测- 单克隆抗体制备实验操作注意事项5. 教学内容的安排与进度- 第1课时:单克隆抗体的概念与特性- 第2课时:单克隆抗体的制备原理及方法- 第3课时:单克隆抗体的应用- 第4课时:实验操作技能培训教材章节:《生物》选修3 第7章 免疫学原理及其应用教学内容依据课程目标,结合教材章节进行选择和组织,保证科学性和系统性。

单克隆抗体制备的三次筛选科学家们是如何做到运用特定的培养基将肉眼无法观察的细胞筛选出来的呢?在动物细胞工程的教学中,设计到非常重要的应用——单克隆抗体的制备过程,这个过程技术很成熟了,但这个技术背后的原理教材上只是做了非常简单的描述,这个过程真的有点复杂,主要是化学物质的名称有点拗口,很多同学甚至老师都不明白。

DNA合成的两条途径:核酸的合成有两条途径:一条是全合成途径,即从一些小分子物质先合成为嘌呤、嘧啶,最后合成代谢必需的核酸,氨基蝶呤(aminopterin,A)能够阻止DNA全合成途径。

另一条是应急途径,可直接利用外源核苷酸合成 DNA。

次黄嘌呤—鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)和胸苷激酶(TK)是应急途径中的两种重要酶。

HGPRT的作用是将次黄嘌呤、鸟嘌呤转变成次黄嘌呤核苷酸、鸟嘌呤核苷酸参与 DNA 合成。

TK 的作用是将胸腺嘧啶核苷转化为脱氧胸腺嘧啶核苷一磷酸(dTMP),再进一步合成 DNA。

HAT培养基筛选杂交瘤细胞是将融合的细胞放入 HAT选择培养基中,该培养基有三种关键成分:次黄嘌呤(hy-poxanthine,H)、氨基蝶呤(aminopterin,A)和胸腺嘧啶核苷(thymidine,T)。

氨基蝶呤可阻断骨髓瘤细胞利用全合成途径合成 DNA,使骨髓瘤细胞致死。

在这样的培养基上,细胞就只剩下一条应激途径可以合成DNA了。

B细胞和骨髓瘤细胞都只剩下这一条路径了,B细胞无法增殖——死亡,骨髓瘤细胞、骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合的细胞怎么区分呢?第一次筛选——诱导应激路径有缺陷的骨髓瘤细胞通过突变诱导次黄嘌呤—鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺陷型(HGPRT-)或胸苷激酶缺陷型(TK-)骨髓瘤细胞,并经过毒性培养基筛选出的HGPRT-或 TK-骨髓瘤细胞。

具体方法是将诱导突变的骨髓瘤细胞放入含氮鸟嘌呤或6-硫代鸟嘌呤的鸟嘌呤类似物培养基上,含HGPRT-的骨髓瘤细胞会将氮鸟嘌呤或6-硫代鸟嘌呤转变成相应的核苷酸形式参与 DNA 合成而发生毒性作用,使细胞致死。

第2课时 动物细胞融合技术与单克隆抗体[学习目标] 1.阐明动物细胞融合技术的概念,举例说出诱导动物细胞融合的方法。

2.概述单克隆抗体的制备过程。

一、动物细胞融合技术1.概念:使________或________动物细胞结合形成________的技术。

2.原理:________________。

3.诱导融合的方法⎩⎪⎨⎪⎧PEG 融合法 法法4.意义:细胞融合技术突破了________的局限,使________成为可能。

5.应用(1)成为研究细胞________、细胞________、肿瘤和培育________等的重要手段。

(2)用于制造________。

判断正误(1)与植物原生质体融合相比,动物细胞融合特有的诱导因素有聚乙二醇(PEG)、灭活的病毒( )(2)灭活的含义是用物理或化学手段使病毒或细菌失去感染能力,但并不破坏它们的抗原结构( )任务一:动物细胞融合和植物体细胞杂交的比较1.19世纪30年代,科学家曾在患肺结核、天花和麻疹等疾病的病人的病理组织中,观察到多核细胞。

如何解释这一现象?2.比较动物细胞融合技术和植物体细胞杂交技术(1)动物细胞融合和植物体细胞杂交技术的原理分别是什么?(2)两者在方法上有什么异同?(3)两者在最终结果上有什么不同?1.(2022·天津市高二月考)如图表示仙台病毒诱导动物细胞融合的部分过程,下列叙述正确的是()A.细胞A和细胞B必须为同种细胞才能融合B.细胞C同时有细胞A和细胞B的遗传物质C.该融合过程体现了细胞膜具有选择透过性D.此过程的原理是动物细胞具有全能性2.对比动物细胞融合和植物体细胞杂交技术,下列论述合理的是()A.均可使用PEG、电融合或灭活病毒诱导细胞融合B.两者都可以跨越种属间的生殖隔离C.两者都可以体现细胞的全能性D.在适宜的条件下,均可产生完整个体二、单克隆抗体及其应用1.传统抗体的获得(1)方法:向动物体内反复注射某种______,使动物产生抗体,然后从动物血清中分离所需________。

单抗制备的详细步骤单抗,也被称为抗体药物,是一种能够识别和结合特定分子的抗体衍生物。

制备单抗的过程通常涉及从动物源中获得特异性抗体、制备抗原以及进行抗体组装和纯化等步骤。

下面是单抗制备的详细步骤:第一步:抗原选择与制备抗原是单抗开发的基础,因此抗原选择至关重要。

一般来说,抗原可以是多肽、蛋白质、细胞表面蛋白或其他重要的识别物质。

抗原的制备可以通过合成化学方法或从相关生物样本中提取制备。

第二步:免疫化学动物一旦获得了抗原,下一步是选择合适的实验动物,并进行免疫化学动物。

常见的实验动物包括小鼠、兔子、狗、大猩猩等。

免疫化学动物的目的是刺激动物的免疫系统产生特异性抗体。

第三步:抗体筛选与克隆在动物体内完成免疫程序后,需要收集动物的血浆或脾细胞等样本,进行抗体的筛选和克隆。

常用的抗体筛选方法包括ELISA、免疫磁球分离等。

选出具有高效结合抗原且具有特异性的单克隆抗体细胞,并将其单克隆化。

第四步:抗体生产与纯化一旦获得了单克隆抗体细胞,接下来就需要进行大规模的抗体生产。

最常用的方法是将单克隆抗体细胞悬浮于培养基中,并使用细胞培养技术进行大规模培养。

培养时间可以根据需要进行调整,通常需要数天至数周。

之后,可以通过离心、滤过等方法收集抗体,然后进行纯化。

第五步:抗体表征为了确保获得的单克隆抗体质量良好,需要进行抗体的表征。

常用的表征方法包括西方印迹分析、免疫组化等。

这些方法可以检验抗体在特定条件下的表达水平、特异性和亲和力等相关特性。

第六步:药物开发与临床研究一旦获得了具有良好特性的单克隆抗体,接下来就可以进行药物开发和临床研究。

在这个阶段,需要进行药物的安全性和疗效评估,以及大规模生产和制药工艺的优化。

单抗制备是一个复杂而严谨的过程,涉及到多个步骤和技术。

制备出高质量的单抗药物对于疾病治疗和生物医学研究具有重要意义。

随着技术的不断进步,单抗制备的效率和质量将不断提高,为医药领域带来更多机会和挑战。

高中生物《单克隆抗体的制备》单克隆抗体是一种专一性极强的抗体,是由一种单一的淋巴细胞或细胞群体产生的,仅能特异性的识别和结合一种抗原。

在医学、生物科学、免疫学等领域中得到了广泛的应用。

本文将介绍单克隆抗体的制备方法。

单克隆抗体制备方法:一、免疫原制备制备单克隆抗体的关键是选取质量优良的免疫原,一般来说,免疫原应是纯化、特异性强和含有多个抗原表位的物质。

二、小鼠免疫将经充分清洗的免疫原,加入无菌纯水中混合悬浮后,与适量的氢氧化铝混合,制成疫苗。

将经过筛选的小鼠作为进行免疫的实验动物,并用疫苗进行免疫,使小鼠产生多克隆抗体。

免疫期一般在5-8周之间,不宜过短或过长,以免影响产生的抗体的质量。

三、脾细胞制备在小鼠免疫期结束后,将小鼠的脾脏取出,用PBS缓冲液冲洗,得到脾细胞。

脾细胞是制备单克隆抗体时的重要材料,需要在取出脾脏后尽快处理,以保证细胞数量和活性的充足。

四、瘤细胞融合将脾细胞与瘤细胞进行混合,经过某些药物的刺激,使两种细胞融合成杂交瘤细胞。

杂交瘤细胞的特点是生长速度快,细胞寿命长,抗体分泌能力强,是单克隆抗体的制备过程中不可或缺的一环。

五、分选单克隆细胞将杂交瘤细胞进行分离和筛选,筛选出能够产生特异性单克隆抗体的细胞。

六、培养细胞产生抗体将分选出来的单克隆细胞培养在含有特定物质的培养基中,经过数次分离和筛选,获取产生大量单克隆抗体的细胞系。

七、提取单克隆抗体将细胞培养物通过旋转离心等方法,将单克隆抗体从培养液中提取出来,并进行进一步的纯化和检测。

对提取出来的单克隆抗体进行检测,包括其特异性、纯度、抗原特异性等指标的检测,确保单克隆抗体的质量。

总结:单克隆抗体制备的流程繁琐,但制备出的单克隆抗体优异的特异性和高度的纯度,尤其在生物医学和免疫学领域中得到广泛的应用。

单克隆抗体的制备及应用心得体会200字单克隆抗体既具有高度均一性、同时又具有针对性。

由于单克隆抗体的制备方法是杂交瘤技术,所以,研究的动物对象不需要不断地进行免疫。

为此单克隆抗体技术受到现代科技青昧和世人嘱目。

因此,在高中生物中给学生介绍一些单克隆抗体技术及应用,有利于诱导他们对生命科学的探究,也有利于他们形成生物科学发展的核心素养。

很多人因疾病而备受煎熬,疾病是人类的“天敌”,人类无时无刻不在对疾病的预防和治疗进行科学研究。

众所周知,现在最大的杀手“肿瘤”疾病的治疗成为生命科学的重要研究对象。

当今,科研人员采用单克隆抗体技术对疾病进行治疗进展显著,其中将单克隆抗体同药物的藕联,然后与病原体或肿瘤的特异抗原结合技术起到很好的疗效,并成为常态。