离子阱质谱和四极杆质谱的原理

- 格式:docx

- 大小:14.53 KB

- 文档页数:2

质谱都有几种工作模式:SIM,SRM,MRMSIM :单离子检测扫描(single ion monitoring)SRM :选择反应检测扫描(selective reaction monitoring)MRM :多反应检测扫描(multi reaction monitoring)质谱都有几种工作模式:(1)Full Scan:全扫描,指质谱采集时,扫描一段范围,选择这个工作模式后,你自己来设定一个范围,比如:150~500 amu。

对于未知物,一定会做这种模式,因为只有Full Scan了,才能知道这个化合物的分子量。

对于二级质谱MS/MS或多级质谱MSn时,要想获得所有的碎片离子,也得做全扫描。

(2)SIM:Single Ion Monitor,指单离子监测,针对一级质谱而言,即只扫一个离子。

对于已知的化合物,为了提高某个离子的灵敏度,并排除其它离子的干扰,就可以只扫描一个离子。

这时候,还可以调整一下分辨率来略微调节采样窗口的宽度。

比如,要对500 amu的离子做SIM,较高高分辨状态下,可以设定取样宽度为1.0,这时质谱只扫499.5~500.5 amu。

还有些高分辨率的仪器,可以设定取样宽度更小,比如0.2 amu,这时质谱只扫499.9~500.1 amu。

但对于较纯的、杂质干扰较少的体系,不妨设定较低的分辨率,比如取样宽度设为2 amu,这时质谱扫描499~501 amu,如果没有干扰的情况下,取样宽度宽一些,待测化合物的灵敏度就高一些,因为噪音很低;但是有很强干扰情况下,设定较高分辨,反而提高灵敏度信噪比,因为噪音降下去了。

(3)SRM:Selective Reaction Monitor,指选择反应监测,针对二级质谱或多级质谱的某两级之间,即母离子选一个离子,碰撞后,从形成的子离子中也只选一个离子。

因为两次都只选单离子,所以噪音和干扰被排除得更多,灵敏度信噪比会更高,尤其对于复杂的、基质背景高的样品。

离子阱质谱的原理与应用离子阱质谱是一种分析化学技术,广泛应用于药物研发、环境监测、生物医学和材料科学等领域,具有高灵敏度、高分辨率、高选择性和高准确性等特点。

本文将介绍离子阱质谱的基本原理、仪器结构、质谱图解析和应用实例,以便读者了解离子阱质谱的基本知识和实际应用。

一、基本原理离子阱质谱的基本原理是利用质谱法将化合物分离和检测。

其基本流程是将样品分子在真空条件下电离为离子,然后用电场将离子加速到高速,再将其分离为不同质荷比的离子,最后将它们逐一检测,形成质谱图。

离子阱质谱是基于保持离子在三维电场(一个交变和两个直流)中往返运动的圆柱形离子阱专利技术开发而成,以保持离子在三维电场中往返运动并用射频电场稳定离子运动的方式,有效避免了离子在质谱内部的其他组件中打开。

这种技术被称为“恶魔组合”,也被称为“保护电位”。

恶魔组合可用于分析多种离子,包括蛋白质分子、药物分子、有机化合物和无机化合物等,从而为分析化学和生命科学领域提供了高灵敏度和高分辨率的解决方案。

二、仪器结构离子阱质谱的仪器结构由样品进样系统、离子源、质谱区、检测器、和数据处理系统等部分组成。

离子源通常由电离器、加速器和导向系统等组成,可以将样品分子转化为离子,如常见的有电子轰击、化学电离、电喷雾、飞行时间和四极杆电压等方法。

质谱区由三个组成部分组成:1)一个射频电极、它的排列方向垂直于离子阱轴的周向;2)两个等离子点电极,它们在轴向排列并沿离子阱的轴对称;和3)恶魔组合的减速电子,它们沿离子阱轴方向射入,以便减慢无序运动的离子并使其稳定的运动。

三、质谱图解析离子阱质谱图是通过检测离子在离子阱内的运动而得到的。

质谱图具有丰富的信息,可以通过分析质谱图来确定样品的组成和结构。

根据质荷比的不同,质谱图可以分为飞行时间质谱图(TOF)和质谱分析图(MS/MS)。

TOF质谱图基于离子飞行时间与质谷之间的关系,可以确定样品分子的分子量和碎片结构。

MS/MS质谱图是基于开裂离子的分子离解,并通过发射碎片离子的质谱图来推断分子结构和配对分子。

离子阱类质谱仪的基本工作原理离子阱类质谱仪(ion trap mass spectrometer)是一种广泛应用于科学研究和工业应用中的质谱仪。

它通过将带电粒子困在一个电场中,通过控制电场参数,可以使得不同质量的离子在电场中稳定悬浮或循环运动。

该质谱仪具有以下特点:高分辨率、高灵敏度、相对简单的电子支持底座、易于控制、可进行多次扫描等。

1.离子产生:样品经过电离过程,可以通过电子轰击、光子电离、化学电离等方式将分子中的一个或多个电子剥离,形成带电离子。

常用的离子阱类质谱仪有电子轰击离子源、化学电离源、光解电离源等。

2.离子注入:离子生成后,通过引入与分析区连接的离子注入孔口将离子注入分析区(离子阱)内。

注入方法通常有直接注入和时间聚焦注入两种方式。

直接注入通过电场作用将离子注入到分析区,时间聚焦注入则利用离子的动能和速度分布差异,通过调整时序来选择只有特定方向和速率的离子被注入。

3. 离子控制:离子进入离子阱后,通过调整电场控制参数,使得离子在分析区内作稳定运动,常见的离子阱类型有线性离子阱(linear ion trap)和三维离子阱(3D ion trap)。

线性离子阱是由两个平行的极板和一个夹持离子的圆柱形电极构成,通过调整极板电压和夹持电势,使得离子在轴向上做一维运动,产生稳定的轨道;三维离子阱则引入了额外的射频电场,使得离子在径向上也进行稳定的悬浮旋转运动。

4.离子激发:离子在离子阱内运动时,可以通过外加电场、光子激发或碰撞等方式,对其进行激发,使得离子达到能级跃迁。

激发过程可以产生对应于激发态的离子信号,从而间接地确认样品中其中一种化合物的存在。

5.质谱检测:离子阱类质谱仪的检测采用非破坏性检测方式,通过监测离子在离子阱内运动的轨迹和特性来获得离子的质荷比和数量信息。

常见的检测方法有周转时间法、振荡电子法等。

利用这些技术,可实现离子的质量分离、质荷比测量、质谱图谱等信息的获取。

总的来说,离子阱类质谱仪通过控制离子的运动轨迹和电场参数,使得离子在离子阱内稳定悬浮或循环运动,从而实现离子的分离、激发和检测。

质谱仪是怎么分类的质谱仪工作原理质谱仪的分类方法很多,下面列举一些不同方法的分类:1、常用的是依照质量分析器的工作原理可分为:磁偏转(单/双)聚焦质谱、四极杆质谱、离子阱质谱(包括线性离子阱和轨道离子阱)、飞行时间质谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱等五大类;除此之外,还有下面很多种分类方法:2、按质量分析器的工作模式可分为:静态质谱仪(磁偏转(单/双)聚焦质谱)和动态质谱仪(四极杆质谱、离子阱质谱、飞行时间质谱和傅里叶变换离子回旋共振质谱)两大类;3、按分析物质的化学成份性质可分为:无机质谱仪(元素分析)和有机质谱仪(有机分子分析及生物大分子分析);也有人把生物质谱单独分出来;4、按离子源的电离方式可分为:电子轰击电离质谱仪、化学电离质谱仪、场/解析电离质谱仪、快原子轰击电离质谱仪、辉光/电弧/激光电离质谱仪、基质辅佑襄助激光解吸电离质谱仪、电喷雾电离质谱仪等。

5、按分析的应用领域可分为:试验室分析质谱仪、专用质谱仪、工业质谱仪、医疗质谱等;6、按辨别率高处与低处可分为:低辨别质谱仪、中辨别质谱仪和高辨别质谱仪。

7、按与其它分析仪器联用方式可分为:气相色谱—质谱联用仪(气质联用仪)、液相色谱—质谱联用仪(液质联用仪)、光谱—质谱联用仪、毛细管电泳质谱联用仪等;8、按多个质量分析器组合模式可分为:单级质谱仪和多级(串级)质谱仪;串级质谱仪又分时间串级(离子阱)质谱和空间串级质谱(三重四极杆质谱和四极杆—飞行时间质谱仪);9、按仪器外观可分为:台式质谱仪和落地式质谱仪;小型质谱仪和大型质谱仪。

质谱仪中的离子源怎么清洗?1、降低接口温度、离子源温度、四极杆温度(以四极杆质谱仪为例),关闭质谱仪电源。

2、打开卸压阀,缓慢卸压到常压。

3、打开离子源舱门(此步骤开始可以佩带口罩以及不掉毛手套)。

4、使用专用工具依照拆卸步骤将离子源整体取出放置在的清洗台面。

5、使用专用工具将离子源各部件一一拆开,分类整齐放置在清洗台面,不需要抛光打磨的部件(如加热快、绝缘体等)分开放置。

质谱仪各种质量分析器的工作原理2015-4-30 16:37:43 来源: 互联网上一篇| 下一篇53899收藏到BLOG质谱的基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,天生不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进进质量分析器。

在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。

质量分析器将带电离子根据其质荷比加以分离,用于纪录各种离子的质量数和丰度。

质量分析器的两个主要技术参数是所能测定的质荷比的范围(质量范围)和分辨率。

质谱仪不同的质量分析器有着不同的功能,这三张图将让你秒懂质谱仪各类质量分析器的工作原理。

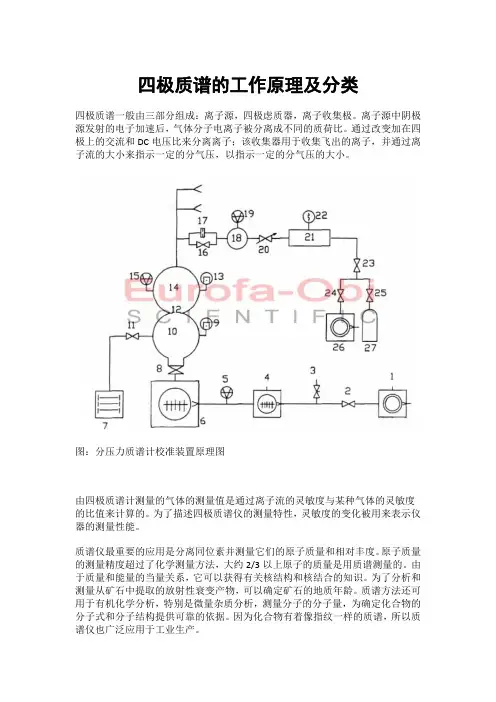

三重四极杆(Triple Quadrupole)全扫描用于检测离子源产生的离子流中,各种离子的m/z和强度。

从全扫描得到的信息可以知道目前色谱中的组分状态。

这时对简单的成份可以直接定量;对于复杂的成分可以做进一步的分析。

由于ESI离子源能够产生许多m/z大于3000的离子,但是三重四极杆的m/z上限一般达不到3000,所以并不是所有离子都被检测出来。

在仪器内部,可以使用Q1或者Q3做全扫描,两者的差别是混合离子的离子束是否通过了碰撞室Q2。

如果使用Q3作为扫描,离子会在Q1、Q2中损失一部分,灵敏度会有一些下降。

通常Q3扫描只是用来标定Q3的质量轴的。

不过我们倒是经常使用Q3做全扫描,因为我们需要把Q1开到高分辨模式,Q3开到Unit,Q3的灵敏度反而高一些。

离子阱(Ion trap)离子阱由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。

在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。

逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。

因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。

离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。

四极质谱的工作原理及分类四极质谱一般由三部分组成:离子源,四极虑质器,离子收集极。

离子源中阴极源发射的电子加速后,气体分子电离子被分离成不同的质荷比。

通过改变加在四极上的交流和DC电压比来分离离子;该收集器用于收集飞出的离子,并通过离子流的大小来指示一定的分气压,以指示一定的分气压的大小。

图:分压力质谱计校准装置原理图由四极质谱计测量的气体的测量值是通过离子流的灵敏度与某种气体的灵敏度的比值来计算的。

为了描述四极质谱仪的测量特性,灵敏度的变化被用来表示仪器的测量性能。

质谱仪最重要的应用是分离同位素并测量它们的原子质量和相对丰度。

原子质量的测量精度超过了化学测量方法,大约2/3以上原子的质量是用质谱测量的。

由于质量和能量的当量关系,它可以获得有关核结构和核结合的知识。

为了分析和测量从矿石中提取的放射性衰变产物,可以确定矿石的地质年龄。

质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量,为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。

因为化合物有着像指纹一样的质谱,所以质谱仪也广泛应用于工业生产。

固体火花源质谱:高纯度材料的杂质分析。

可应用于半导体材料、有色金属和建材部门;气体同位素质量谱:稳定同位素碳、氢、氮、氧、硫和放射性同位素铷、锶、铀、铅、钾、氩的测量,可应用于地质石油、医学、医药、环保、农业等部门。

Eurofa-Obi是智能检漏行业领导者!致力于提供先进的气体(含氦气)检漏回收及稀释提纯技术方案!使我们全球用户更高效!更节能!更领先!有机质谱仪有机质谱仪的基本工作原理:以电子轰击或其他方式使被测物质电离,形成各种离子(M/E)离子,然后利用电磁科学的原理测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。

有机质谱仪主要用于有机化合物的结构化鉴定。

它可以提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。

它分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。

有机质谱仪的发展对使用各种联用仪器(气相色谱、液相色谱、热分析等)非常重要。

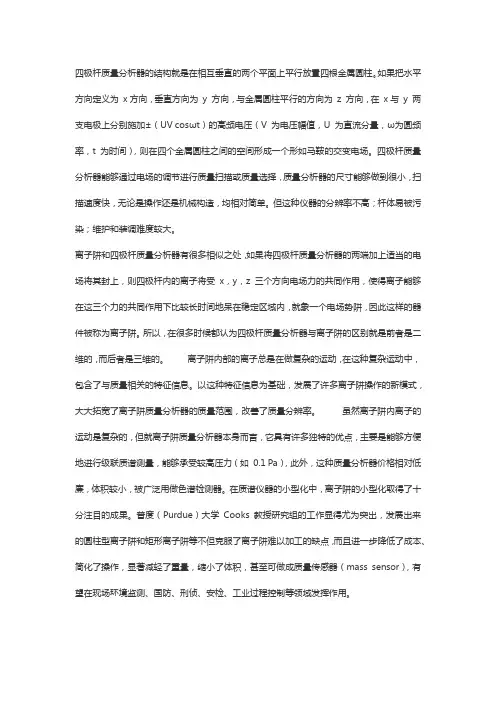

四极杆质量分析器的结构就是在相互垂直的两个平面上平行放置四根金属圆柱。

如果把水平方向定义为x方向,垂直方向为y 方向,与金属圆柱平行的方向为z 方向,在x与y 两支电极上分别施加±(UV cosωt)的高频电压(V 为电压幅值,U 为直流分量,ω为圆频率,t 为时间),则在四个金属圆柱之间的空间形成一个形如马鞍的交变电场。

四极杆质量分析器能够通过电场的调节进行质量扫描或质量选择,质量分析器的尺寸能够做到很小,扫描速度快,无论是操作还是机械构造,均相对简单。

但这种仪器的分辨率不高;杆体易被污染;维护和装调难度较大。

离子阱和四极杆质量分析器有很多相似之处,如果将四极杆质量分析器的两端加上适当的电场将其封上,则四极杆内的离子将受x,y,z 三个方向电场力的共同作用,使得离子能够在这三个力的共同作用下比较长时间地呆在稳定区域内,就象一个电场势阱,因此这样的器件被称为离子阱。

所以,在很多时候都认为四极杆质量分析器与离子阱的区别就是前者是二维的,而后者是三维的。

离子阱内部的离子总是在做复杂的运动,在这种复杂运动中,包含了与质量相关的特征信息。

以这种特征信息为基础,发展了许多离子阱操作的新模式,大大拓宽了离子阱质量分析器的质量范围,改善了质量分辨率。

虽然离子阱内离子的运动是复杂的,但就离子阱质量分析器本身而言,它具有许多独特的优点,主要是能够方便地进行级联质谱测量,能够承受较高压力(如0.1 Pa),此外,这种质量分析器价格相对低廉,体积较小,被广泛用做色谱检测器。

在质谱仪器的小型化中,离子阱的小型化取得了十分注目的成果。

普度(Purdue)大学Cooks 教授研究组的工作显得尤为突出,发展出来的圆柱型离子阱和矩形离子阱等不但克服了离子阱难以加工的缺点,而且进一步降低了成本、简化了操作,显著减轻了重量,缩小了体积,甚至可做成质量传感器(mass sensor),有望在现场环境监测、国防、刑侦、安检、工业过程控制等领域发挥作用。

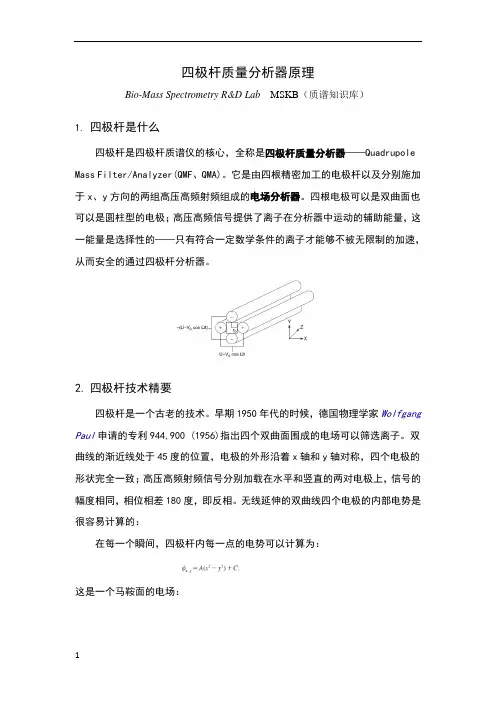

四极杆质量分析器原理Bio-Mass Spectrometry R&D Lab MSKB(质谱知识库)1.四极杆是什么四极杆是四极杆质谱仪的核心,全称是四极杆质量分析器——Quadrupole Mass Filter/Analyzer(QMF、QMA)。

它是由四根精密加工的电极杆以及分别施加于x、y方向的两组高压高频射频组成的电场分析器。

四根电极可以是双曲面也可以是圆柱型的电极;高压高频信号提供了离子在分析器中运动的辅助能量,这一能量是选择性的——只有符合一定数学条件的离子才能够不被无限制的加速,从而安全的通过四极杆分析器。

2.四极杆技术精要四极杆是一个古老的技术。

早期1950年代的时候,德国物理学家Wolfgang Paul申请的专利944,900 (1956)指出四个双曲面围成的电场可以筛选离子。

双曲线的渐近线处于45度的位置,电极的外形沿着x轴和y轴对称,四个电极的形状完全一致;高压高频射频信号分别加载在水平和竖直的两对电极上,信号的幅度相同,相位相差180度,即反相。

无线延伸的双曲线四个电极的内部电势是很容易计算的:在每一个瞬间,四极杆内每一点的电势可以计算为:这是一个马鞍面的电场:射频电压伴随着时间的改变,四极杆电场的强度和相位在发生着变化:U是四极杆电极上的最大直流电压,而V是电极上的最大射频交流电压。

离子就在这一变化的电场中运动。

这个电场的特点是:1.沿着x和y轴对称。

2.等电势面是一个马鞍面。

3.(0,0)点电势为0V,而且是等电势马鞍面的鞍点。

4.带电粒子在其中受到的x方向的作用力与粒子和x轴的距离成正比。

第四点是非常重要的性质,这表明四极杆内部的电场在x或者y的方向具有像弹簧一样回复力,可以拴住离子的运动范围。

3.四极杆的加工技术由于实际试验中不可能使用无限大、无限长的电极,所以通常我们取四个电极内接圆半径r0的2倍加工,并且长度一般在r的50倍左右(这样四个杆子之间的空隙视角仅有1度)。

四极杆飞行时间质谱和离子阱质谱的区别四极杆飞行时间质谱(quadrupole time-of-flight mass spectrometry, Q-TOF)和离子阱质谱(ion trap mass spectrometry, IT-MS)是常见的质谱技术,它们之间有以下区别:

1.原理:四极杆飞行时间质谱和离子阱质谱的原理不同。

四极杆飞行时间质谱是利用电磁场对离子进行加速、聚焦和分离,然后测定其飞行时间,从而确定其质量;离子阱质谱是通过电场将带电粒子聚集在一个空间内,然后利用外加电场进行激发和检测,从而得到粒子的质荷比。

2.离子捕获能力:离子阱质谱具有较强的离子捕获能力,可以在较长时间内稳定地存储大量离子,而四极杆飞行时间质谱则不能存储离子。

3.灵敏度:离子阱质谱的灵敏度通常比四极杆飞行时间质谱高,特别是在低质量分析方面具有更好的表现。

4.分辨率:四极杆飞行时间质谱的分辨率通常比离子阱质谱高,能够分析更复杂的样品。

5.适用范围:离子阱质谱主要用于小分子化合物的分析,而四极杆飞行时间质谱则适用于大分子和蛋白质等生物大分子的分析。

离子阱质谱仪工作原理离子阱质谱仪是一种利用离子在磁场和电场中运动、分离和检测的仪器,应用于分析化学、生物医学、环境监测等领域。

其工作原理是将样品分子转化为离子之后,加速并注入至离子阱中,经过一系列与电场和磁场的交互作用,使离子被分离并检测出其质荷比的信息。

以下分别展开介绍离子阱质谱仪的工作原理。

1. 离子的生成离子的生成方式有多种,例如电离源、化学离子化、激光离解等。

电离源是离子阱质谱仪最常用的离子化方式。

离子源通常采用电子轰击或化合物蒸发,使得样品分子失去电子并形成离子。

离子源有多种类型,包括电子轰击离子源、化合物蒸发离子源、喷雾离子源等。

2. 离子的加速和注入离子通过离子源生成后,需要经过一个加速过程,通过使用电场或加速电压使离子获得一定能量,以便进入离子阱。

离子注入离子阱需要采用强磁场和强电场的方式。

通常采用电磁换流器或供气孔注入。

离子阱中的离子正、负电荷的数量通过调节离子源和离子阱间的电压来控制。

3. 离子的分离和检测离子注入离子阱之后,它们在磁场和电场的作用下开始运动,离子的运动轨迹是可以用数学公式描述的。

离子的质荷比不同,运动轨迹也不同,因此可以通过这个特性将离子分离开来。

例如,通过改变磁场的强度和方向,可以将产生的离子按照不同的质荷参数分开。

离子在离子阱内不断反弹,并最终落入检测器中。

离子阱的检测器可用于测量每个离子的质量和数量,输出谱图。

离子阱质谱仪的检测器有多种类型,包括离子多极分析器、反射时间飞行质谱仪、离子阱阱式质谱仪等。

综上所述,离子阱质谱仪的工作原理是将样品分子转化为离子后加速并注入离子阱中,通过磁场和电场的作用将离子分离并检测其质荷比,输出离子质谱图谱。

该技术具有高分辨率、灵敏度高、检测速度快等优点,广泛应用于化学分析、生物分析、环境分析等领域。

四极杆、离子阱、飞行质谱和各种离子源比较单四极质量分极器Q由四根严格平行并与中心轴乖间隔的圆柱形或双曲面柱状电极构成正负两组电极,其上施加直流和射频电压,产生一动态电场子有全扫描和选择离子检测方式SIM,后者比前者灵敏度提高几个量级,但在不熟识测量物质的情况下,有可能造成误判三重四极杆QQQ是由三组四极杆串接起来,第一和第三组是质量分析器,第二组是活化室。

如果第二个质量分析器不加电压,QQQ就可以作用Q使用。

当然也在第一个质量分析器后加一个检测器。

作为Q使用有子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描和多反应选择扫描MRM,MRM扫描主要用于定量分析,比单极的SIM灵敏度更高。

离子阱分析器它是由环行电极和上、下两个端盖电极构成的三维四极场。

原理:将离子储存在阱里,然后改变电场按不同质荷比将离子推出阱外进行检测。

离子阱有全扫描和选择离子扫描功能,同时利用离子储存技术,可以选择任一质量离子进行碰撞解离,实现二级或多级MSn分析功能。

但离子阱的全扫描和选择离子扫描的灵敏度是相似的。

广泛应用于蛋白质组学和药物代谢分析。

飞行时间质谱TOF-MS,它与离子的飞行速度和质量相关,线性同轴的飞行时间质量分析器由一段无场的飞行管构成。

离子束被高压加速以肪冲方式推出离子源进入飞行管,自由漂移到达检测器,由于分了质量不同,获得的加速度不同,质量小的离子比大的具有较高速度,离子选到达检测器。

TOF理论上不存在质量上限,因此在高分子量分析应用中重要性是无敌的,目前主要应用在生物质谱领域。

扇形场质量分析器:在离子源中生成的离子被几千伏高压加速,以一定的的曲率半径通过电场、磁场,其运动轨道半径取决于离子的动量、质荷比、加速电压、磁场强度,不同质量离子在变化的电、磁场或加速电压下被分离。

配置和功能质量范围:质谱仪器能检测的最低和最高质量。

注:质谱检测是m/z,所以如果检测物带的电荷z比较多,就算它分子量大于4000,四极杆也是能检测的。

质谱鉴定原理

质谱鉴定原理是一种基于分子质量和离子群的分析方法,用于确定化合物的结构、成分和杂质。

它通过将待测样品中的化合物分子与电子轰击产生的离子碎片进行分离和测量,进而得到质谱图。

质谱图是以质量-电荷比(m/z)为横坐标,离子强度

为纵坐标的图谱。

在质谱鉴定原理中,首先将待测样品转化为气态或溶液态,然后通过电子轰击、化学电离或激光解析等方式,将分子转化为离子。

离子经过加速、分离和聚焦,最终进入质谱仪中的质量分析器。

质谱仪中常用的质量分析器有质量过滤器、四极杆、飞行时间和离子阱等。

在质量分析器中,通过电场、磁场或一起作用的力场,对质量和电荷相互影响的离子进行分析和分离。

分析器将离子按照质量-电荷比进行分离,并对其强度进行检测。

这些离子被依次记录下来,并以图谱的形式进行展示。

质谱图中,不同的峰代表不同的离子,其位置和相对峰强度与化合物的质谱特征有关。

结合质谱数据库的匹配,可以确定化合物的结构和组成。

质谱鉴定原理的关键是确定离子的质量-电荷比,可通过质量

分析器中的电场、磁场和离子加速电压等参数进行调节。

同时,还可以通过对质谱谱图的解析,根据信号强度和分子碎片的质量差异来推测分子的结构和组成。

总的来说,质谱鉴定原理是一种基于离子分析的方法,通过离子质量和相对丰度的测量,可以确定化合物的结构和组成。

这一技术在化学、生物、环境等各个领域都有广泛的应用。

离子阱与四级杆的区别离子阱(Ion Trap)和四级杆(Quadrupole Mass Spectrometer)是质谱仪里面两种常用的离子操控方法,它们分别采用了不同的离子捕捉技术。

这篇文章将针对离子阱和四级杆这两种离子捕捉方法,从结构、工作原理、优缺点等方面进行详细地介绍和比较。

一、离子阱离子阱主要由四个部分组成:电极,封闭区,偏置电压和检测器。

1. 电极离子阱是由三个电极组成。

一个环形稳定电极和两个端盖电极。

通常情况下,稳定电极和一个端盖电极是相对地接到高频交流电源上的。

在离子阱中加上这个高频电压可以产生一个旋转的电场。

稳定电极的环状形能够在中心悬浮并使离子在一个空间中运动而不会被失去。

另外一端的端盖电极与较低的静态电位相关联。

2. 离子封闭区封闭区是离子阱实际上存在的空间。

每个离子在其中旋转并被维持在环形稳定电场上。

封闭区的大小取决于离子所处的高频电压和频率,通常以毫米为单位。

3. 偏置电压离子阱中第三个电极是一个稳定电势电极,称为偏置电极。

偏置电极上加上如此高的电位是为了使离子保持在封闭区,不受位移影响。

4. 检测器检测器与离子阱的封闭区相连。

检测器稳定地地捕捉在封闭区中旋转的离子,然后将它们转化为电流的形式进行检测以测量它们的质谱信息。

二、四级杆四级杆由四根圆柱形电极构成,这四个电极分别排列在两个互相垂直的平面内,两个平面间隔着一个相等的距离。

其中两个矩形加秒杆呈90度交叉,形成一个“十”字形。

每根电极都交替地接到正或负电源上。

质谱离子穿过四根电极,受到一系列的射频电压和直流电压控制,最终只有部分离子能够穿过所有的电极,在检测器侧被检测到。

1. RF选通器RF 选通器是四级杆中的第一个电极,由于其工作原理与离子阱类似,同样需要加上高频电压,产生旋转或者交替偏转的效果,以实现选择离子通过的目的。

2. 直流电极四级杆中直流电极的电压为正负交替,控制是否让击中该电极的离子穿越四级杆。

3. RF辅助电极RF 辅助电极可以增加四级杆的选择性。

离子阱(Ion trap):由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(endcap electrode)组成。

在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。

逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。

因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。

离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。

在质谱的使用过程中,离子阱被认为做定性方面有较大优势;而四极杆在定量方面有优势。

离子阱在做多级MS方面有性能(非常容易就能做到3级以上的MS)和成本(只用一个阱就能做)上的优势;而四极杆只能做到二级MS(三重四极杆仪器),且价格较贵。

离子阱并不是一个很新颖的装置,早在50年代末它就被应用于改进光谱测量的精确度。

设法提高光谱精确度是每个从事原子光谱研究的科学家所追求的「圣杯」,有人曾这么比喻:如果哪一天上帝允诺帮每个人实现一个愿望,十个原子光谱学家中,大概有九个都会希望上帝做同一件事──以他伟大的神力把一个原子或分子一动也不动地固定在空间中某一点,好让这些科学家把光谱线量到无比精确。

这当然只是一个梦想,一个在真实世界中永远无法实现的愿望。

由于测不准原理的作祟,DE不可能无限小,所以谱线不可能量到无限准。

但是如果我们能使Dt够大,DE还是可以很小,换言之,想要量到更精准的谱线,测量时间必须拉长,因此必须设法局限住待测物体。

于是离子阱因应而生,它的原理十分简单:利用电荷与电磁场间的交互作用力来牵制带电粒子的运动,以达到将其局限在某个小范围内的目的。

GC 气相色谱MS 质谱GC 把化合物分离开然后用质谱把分子打碎成碎片来测定该分子的分子量一、气相色谱的简要介绍气相色谱法是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就。

这是一种新的分离、分析技术,它在工业、农业、国防、建设、科学研究中都得到了广泛应用。

离子阱质谱和四极杆质谱的原理

分析质荷比的原理

四极杆(Quadrupole):由四根带有直流电压(DC)和叠加的射频电压(RF)的准确平行杆构成,相对的一对电极是等电位的,两对电极之间电位相反。

当一组质荷比不同的离子进入由DC和RF组成的电场时,只有满足特定条件的离子作稳定振荡通过四极杆,到达监测器而被检测。

通过扫描RF场可以获得质谱图。

四极杆成本低,价格便宜,虽然目前日常分析的质荷比的范围只能达到3000,但由于分析器内部可容许较高压力,很适合在大气压条件下产生离子的ESI离子化方式,并且,ESI电离最突出特点是产生多电荷,蛋白质和其他生物分子电喷雾电离所产生的电荷分布一般在3000以下,所以四极杆广泛地与ESI联用。

另外,三重四极杆由于可以做多级质谱,定量也方便,使用极为广泛。

离子阱(Ion trap):由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。

在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。

逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。

因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。

离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。

我们单位就用的ESI-四极杆分析多肽,请问三重四极杆原理又是什么?

说来比较复杂,我有相关的文献,需要的话我可以发信给你。

有本英文的书"Practical aspects of ion trap mass spectrometry" Thomas Cairns主编的,很详细,可以到国家图书馆借到。

简单得说,离子阱能囚禁的离子质量与所用射频的频率的平方成反比,与其幅度成反比。

通常是固定频率,从小到大扫描幅度,其囚禁的离子以质量从小到大的次序就出来了。

简单得说,离子阱能囚禁的离子质量与所用射频的频率的平方成反比,与其幅度成反比。

通常是固定频率,从小到大扫描幅度,其囚禁的离子以质量从小到大的次序就出来了。

----------------------------------------------------------------

还有点我不明白:就是SIM scan或MS/MS模式isolating ions时m/z大于要监测的离子的是怎么被eject的?还有Endcap上的tailored RF waveform和resonance eject RF都是什么样的电压,怎么作用的?

“还有点我不明白:就是SIM scan或MS/MS模式isolating ions时m/z大于要监测的离子的是怎么被eject的?”

我来试试看解释一下这个问题

其实加载到四级杆上的DC和RF电压使得四级杆内产生一个变化的电场,而变化的电场又产生变化的磁场(电磁感应现象)。

带点离子通过的时候,其实就是切割磁力线的匀速运动。

在选定的m/z下,这个能量场只允许某一个或某一范围内的m/z离子通过。

更大的m/z离子因为场给予的能量不足将逐渐减速而从四级杆空隙跑出。

更小的m/z离子因场能大于其自身能量,而加速飞离四级杆。

故而最后达到检测器的仅是你选定的m/z离子

第一个问题,对于三重四极杆,因为是空间分离,很容易理解。

对于离子阱,小于的就按照RF扫描抛出,大于的,利用加在端盖电极上的共振电压,将大于的离子利用共振抛出。

第二个问题,我估计你只能理解一部分。

这些电压都是具有一定频率的射频电压,每个离子都有特征频率产生共振。

频率是用Mathieu方程计算。