四年级上册17课长城

- 格式:ppt

- 大小:3.75 MB

- 文档页数:15

长城课文《长城》是人教版四年级上册语文第17课一篇看图学文的课文,由两幅长城的图片和一篇短文组成。

作品描写了长城的雄伟壮观和高大坚固,赞美了我国古代劳动人民智慧和力量,抒发了作者的民族自豪感和对祖国的热爱之情。

现整理分享原文、段落大意及长城资料。

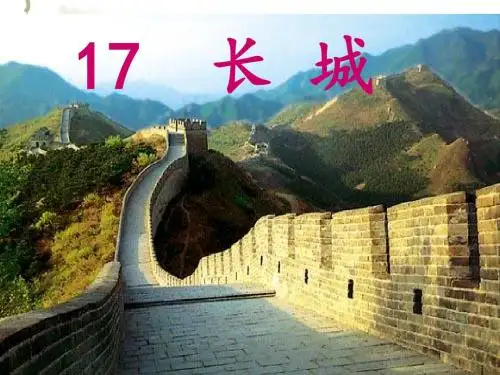

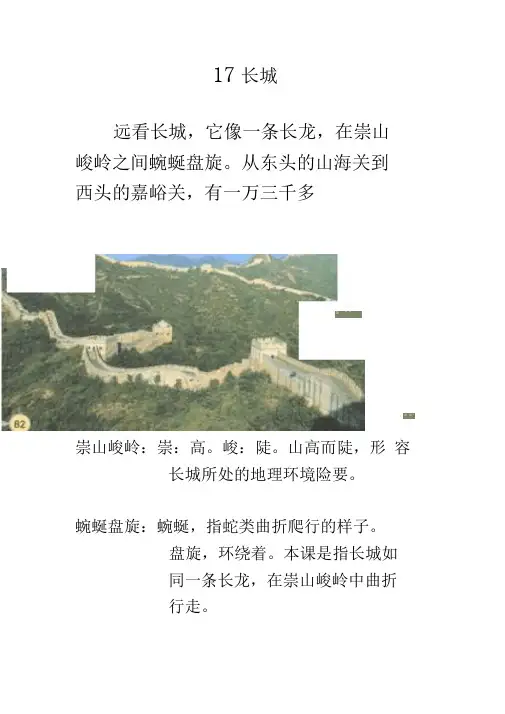

长城远看长城,它像一条长龙,在崇山峻岭之间蜿蜒盘旋。

从东头的山海关到西头的嘉峪关,有一万三千多里。

从北京出发,不过一百多里就来到长城脚下。

这一段长城修筑在八达岭上,高大坚固,是用巨大的条石和城砖筑成的。

城墙顶上铺着方砖,十分平整,像很宽的马路,五六匹马可以并行。

城墙外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上有方形的瞭望口和射口,供瞭望和射击用。

城墙顶上,每隔三百多米就有一座方形的城台,是屯兵的堡垒。

打仗的时候,城台之间可以互相呼应。

站在长城上,踏着脚下的方砖,扶着墙上的条石,很自然地想起古代修筑长城的劳动人民来。

单看这数不清的条石,一块有两三千斤重。

那时候没有火车、汽车,没有起重机,就靠着无数的肩膀无数的手,一步一步地抬上这陡峭的山岭。

多少劳动人民的血汗和智慧,才凝结成这前不见头、后不见尾的万里长城。

这样气魄雄伟的工程,在世界历史上是一个伟大的奇迹。

【段落大意】《长城》全文共分四部分:第一部分(第1自然段):写长城的概貌。

第二部分(第2自然段):写长城的构造。

第三部分(第3自然段):写由长城展开的联想,指出长城是劳动人民创造的。

第四部分(第4自然段):写长城在世界历史上的地位。

【长城资料】长城(The Great Wall),又称万里长城,是中国古代的军事防御工事,是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣,用以限隔敌骑的行动。

长城不是一道单纯孤立的城墙,而是以城墙为主体,同大量的城、障、亭、标相结合的防御体系。

长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名典故“烽火戏诸侯”就源于此。

春秋战国时期,列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。

17长城

远看长城,它像一条长龙,在崇山

峻岭之间蜿蜒盘旋。

从东头的山海关到

西头的嘉峪关,有一万三千多

■・ T F ,

■ ■+

崇山峻岭:崇:高。

峻:陡。

山高而陡,形容

长城所处的地理环境险要。

蜿蜒盘旋:蜿蜒,指蛇类曲折爬行的样子。

盘旋,环绕着。

本课是指长城如

同一条长龙,在崇山峻岭中曲折

行走。

从北京出发,不过一百多里就来到 长城脚下。

这一段长城修筑在八达岭上, 高大坚固,是用巨大的条石和城砖筑成 的。

城墙顶上铺着方砖, 很宽的马路,五六匹马可以

并行。

城墙 外沿有两米多高的成排的垛子,垛子上 有方形的瞭望口和射口,供瞭望和射击 ,每隔三百多米

就有一座

方形的城台,是屯兵的堡垒。

打仗的时 候,城台之间可以互相呼应。

射口:指齿形墙上用来射箭的洞。

垛子:指城墙顶上外侧建筑的两米多高的齿 形

墙。

瞭望口:指齿形墙凹下去的部分。

分平整,像 用。

城墙顶

站在长城上,踏着脚下的方砖,扶着墙上的条石,很自然地想起古代修筑长城

的劳动人民来。

单看这数不清的条斤石,一块有两

车、汽车,没有起重机,就靠着无数的肩膀无数的手,步一步地抬这陡峭

重,那时候没有火的山岭。

多少劳动人民的血汗和智慧,

屋* *

< 届J

才凝结成这前不见头、后不见尾的万里

长城。

这样气魄雄伟的工程,在世界历史是一个伟大的奇迹。