全国教资统考高中语文学科知识与能力试题答案

- 格式:docx

- 大小:11.08 KB

- 文档页数:5

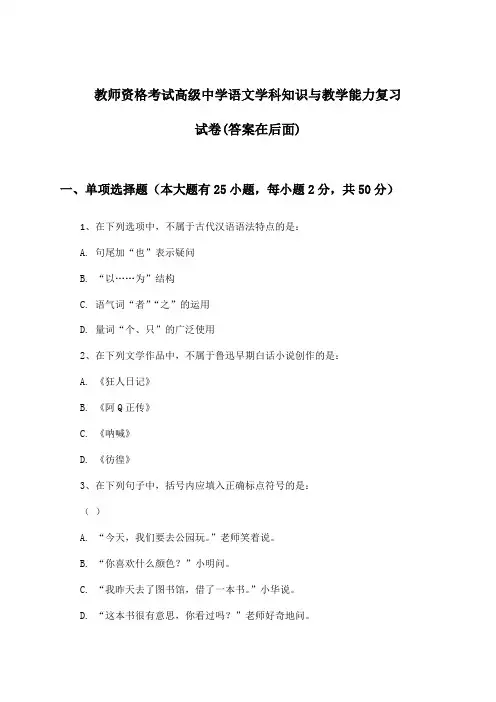

教师资格考试高级中学语文学科知识与教学能力复习试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、在下列选项中,不属于古代汉语语法特点的是:A. 句尾加“也”表示疑问B. “以……为”结构C. 语气词“者”“之”的运用D. 量词“个、只”的广泛使用2、在下列文学作品中,不属于鲁迅早期白话小说创作的是:A. 《狂人日记》B. 《阿Q正传》C. 《呐喊》D. 《彷徨》3、在下列句子中,括号内应填入正确标点符号的是:()A. “今天,我们要去公园玩。

”老师笑着说。

B. “你喜欢什么颜色?”小明问。

C. “我昨天去了图书馆,借了一本书。

”小华说。

D. “这本书很有意思,你看过吗?”老师好奇地问。

4、下列词语中,字形、字音都正确的一组是:()A. 赋闲(fù xián)、遨游(áo yóu)、陶醉(táo zuì)、翻山越岭(fān shān yuè lǐng)B. 赋闲(fù xián)、遨游(áo yóu)、陶醉(táo zuì)、翻山越岭(fān shān yuè lǐng)C. 赋闲(fù xián)、遨游(áo yóu)、陶醉(táo zuì)、翻山越岭(fān shān yuè lǐng)D. 赋闲(fù xián)、遨游(áo yóu)、陶醉(táo zuì)、翻山越岭(fān shān yuè lǐng)5、题干:在语文教学中,教师应如何处理教材与学生的关系?A. 以教材为中心,忽略学生的兴趣和需求B. 以学生为中心,完全脱离教材内容C. 以教材为基本依据,尊重学生的主体地位,激发学生的学习兴趣D. 忽视教材,以学生的兴趣为导向,自由发挥6、题干:在《荷塘月色》一文中,作者通过哪些手法描绘了荷塘的美丽景色?A. 借景抒情、动静结合B. 借景抒情、情景交融C. 抒情叙事、情景交融D. 抒情叙事、动静结合7、在高中语文课堂教学中,以下哪种教学策略最符合“激发学生兴趣,提高学生阅读理解能力”的教学目标?A. 采用教师主导式教学,详细讲解课文内容B. 引导学生自主探究,鼓励学生提出问题C. 采取“满堂灌”的教学方式,确保学生掌握所有知识点D. 以学生为中心,让学生自由发挥,教师只做辅导8、下列关于文学作品鉴赏的说法,正确的是:A. 《红楼梦》中贾宝玉的形象具有多面性,但总体上是一个悲剧人物B. 《呐喊》中的短篇小说都体现了鲁迅的“批判现实,追求光明”的文学主张C. 《围城》通过描绘主人公方鸿渐的生活经历,反映了当时社会的“黑暗面”D. 《三国演义》是一部历史演义小说,其人物形象具有高度的历史真实性和艺术典型性9、根据《普通高中语文课程标准(2017年版)》的“学科核心素养”要求,下列不属于语文学科核心素养的是:A. 语言建构与运用B. 思维发展与提升C. 文化传承与理解D. 生命意识 10、在高中语文教学中,以下哪项不属于文学鉴赏的方法?A. 文学背景分析B. 文学结构分析C. 文学风格分析D. 文学主题分析11、在下列句子中,下列哪个词的使用是错误的?A. 他的成绩突飞猛进,让人刮目相看。

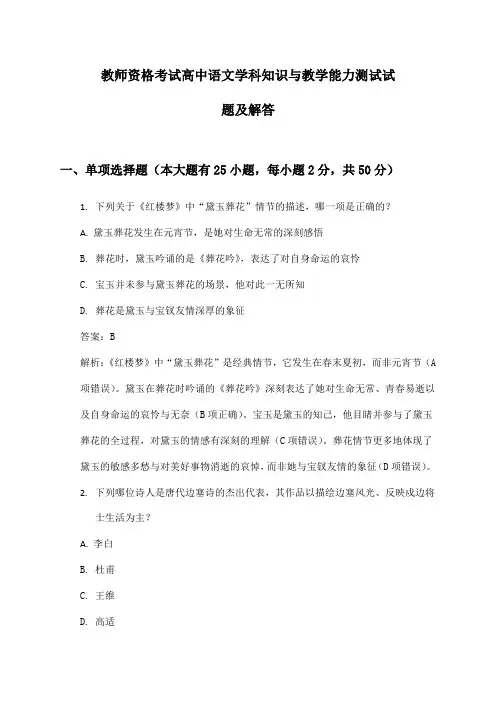

教师资格考试高中语文学科知识与教学能力测试试题及解答一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1.下列关于《红楼梦》中“黛玉葬花”情节的描述,哪一项是正确的?A. 黛玉葬花发生在元宵节,是她对生命无常的深刻感悟B. 葬花时,黛玉吟诵的是《葬花吟》,表达了对自身命运的哀怜C. 宝玉并未参与黛玉葬花的场景,他对此一无所知D. 葬花是黛玉与宝钗友情深厚的象征答案:B解析:《红楼梦》中“黛玉葬花”是经典情节,它发生在春末夏初,而非元宵节(A 项错误)。

黛玉在葬花时吟诵的《葬花吟》深刻表达了她对生命无常、青春易逝以及自身命运的哀怜与无奈(B项正确)。

宝玉是黛玉的知己,他目睹并参与了黛玉葬花的全过程,对黛玉的情感有深刻的理解(C项错误)。

葬花情节更多地体现了黛玉的敏感多愁与对美好事物消逝的哀悼,而非她与宝钗友情的象征(D项错误)。

2.下列哪位诗人是唐代边塞诗的杰出代表,其作品以描绘边塞风光、反映戍边将士生活为主?A. 李白B. 杜甫C. 王维D. 高适答案:D解析:高适是唐代著名的边塞诗人,他的作品如《燕歌行》、《别董大》等,都以描绘边塞风光、反映戍边将士的英勇生活和思乡之情为主要内容(D项正确)。

李白虽也有描写边塞的诗篇,但并非其主要创作方向(A项错误)。

杜甫的诗作多反映社会现实和人民疾苦,边塞诗并非其主要特色(B项错误)。

王维则以山水田园诗著称,边塞诗非其主要创作领域(C项错误)。

3.下列关于《论语》中“学而时习之,不亦说乎?”的解读,哪一项是正确的?A. 学习新知识后,时常复习它,就会感到快乐B. 学习了知识,就要经常练习,这样才能感到高兴C. 学习的目的是为了时常复习,这样才能感到满足D. 学习和实践相结合,才能体会到真正的快乐答案:A解析:“学而时习之,不亦说乎?”这句话出自《论语》,意思是学习新知识后,时常复习它,就会感到快乐。

这里的“习”指的是复习、温习,而非单纯的练习或实践(A项正确,B、D项错误)。

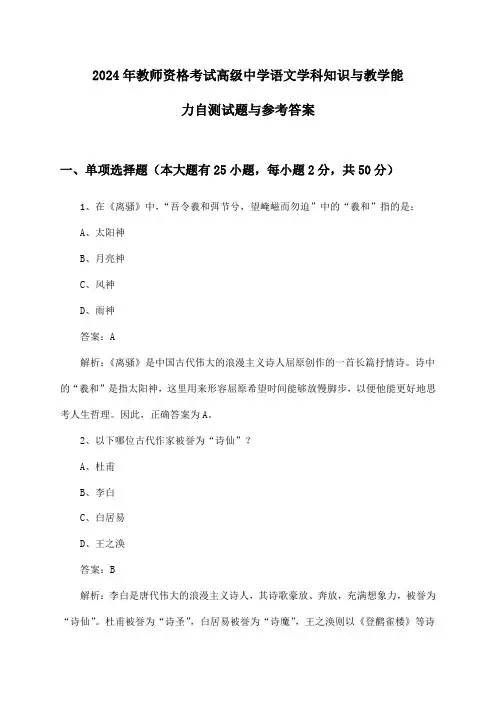

2024年教师资格考试高级中学语文学科知识与教学能力自测试题与参考答案一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、在《离骚》中,“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫”中的“羲和”指的是:A、太阳神B、月亮神C、风神D、雨神答案:A解析:《离骚》是中国古代伟大的浪漫主义诗人屈原创作的一首长篇抒情诗。

诗中的“羲和”是指太阳神,这里用来形容屈原希望时间能够放慢脚步,以便他能更好地思考人生哲理。

因此,正确答案为A。

2、以下哪位古代作家被誉为“诗仙”?A、杜甫B、李白C、白居易D、王之涣答案:B解析:李白是唐代伟大的浪漫主义诗人,其诗歌豪放、奔放,充满想象力,被誉为“诗仙”。

杜甫被誉为“诗圣”,白居易被誉为“诗魔”,王之涣则以《登鹳雀楼》等诗作闻名。

因此,正确答案为B。

3、下列关于《红楼梦》中“金陵十二钗”的表述,错误的是:A、林黛玉是金陵十二钗正册之首,才华横溢,性情真率B、薛宝钗是金陵十二钗中唯一与贾宝玉成婚的女子,端庄贤淑C、王熙凤是金陵十二钗副册中的人物,精明强干,心狠手辣D、贾元春是金陵十二钗正册之一,身份尊贵,因贤孝才德被选入宫中答案:C解析:《红楼梦》中的“金陵十二钗”是书中最重要的女性角色集合,分为正册、副册、又副册。

林黛玉、薛宝钗、贾元春等人均位列正册,而王熙凤实际上并非副册中的人物,而是正册中的第九位,以她的精明强干、心狠手辣而著称。

因此,选项C中的“王熙凤是金陵十二钗副册中的人物”表述错误。

4、在《论语》中,孔子强调“学而时习之,不亦说乎?”这句话所体现的教育思想是:A、重视道德教育B、提倡独立思考C、强调实践应用D、追求知识广博答案:C解析:孔子在《论语》中的这句话“学而时习之,不亦说乎?”意思是学习并时常复习,不是很快乐吗?这里的“习”字,不仅指复习已学过的知识,还包括将所学知识应用于实践,即强调知识的实践应用。

因此,这句话所体现的教育思想是强调实践应用,选项C正确。

选项A“重视道德教育”虽然也是孔子的教育思想之一,但与此句话无直接关联;选项B“提倡独立思考”在《论语》中也有所体现,但并非此句话的重点;选项D“追求知识广博”则与这句话无关。

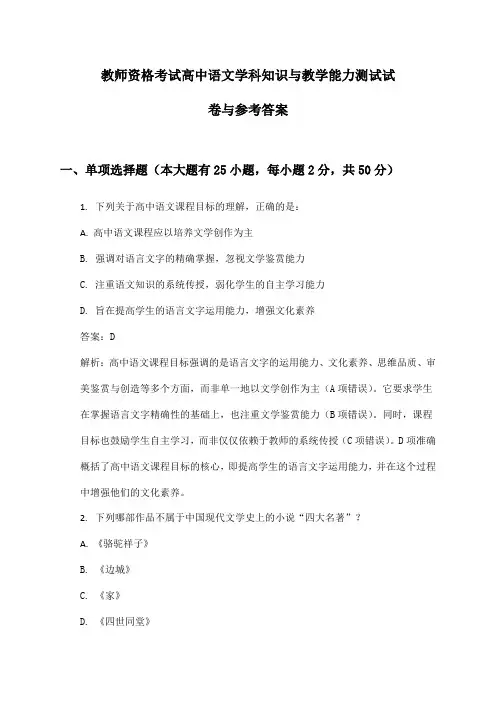

教师资格考试高中语文学科知识与教学能力测试试卷与参考答案一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1.下列关于高中语文课程目标的理解,正确的是:A. 高中语文课程应以培养文学创作为主B. 强调对语言文字的精确掌握,忽视文学鉴赏能力C. 注重语文知识的系统传授,弱化学生的自主学习能力D. 旨在提高学生的语言文字运用能力,增强文化素养答案:D解析:高中语文课程目标强调的是语言文字的运用能力、文化素养、思维品质、审美鉴赏与创造等多个方面,而非单一地以文学创作为主(A项错误)。

它要求学生在掌握语言文字精确性的基础上,也注重文学鉴赏能力(B项错误)。

同时,课程目标也鼓励学生自主学习,而非仅仅依赖于教师的系统传授(C项错误)。

D项准确概括了高中语文课程目标的核心,即提高学生的语言文字运用能力,并在这个过程中增强他们的文化素养。

2.下列哪部作品不属于中国现代文学史上的小说“四大名著”?A. 《骆驼祥子》B. 《边城》C. 《家》D. 《四世同堂》答案:B解析:中国现代文学史上的小说“四大名著”通常指的是老舍的《骆驼祥子》、巴金的《家》、老舍的《四世同堂》以及钱钟书的《围城》。

而《边城》是沈从文的代表作,虽然也是中国现代文学的经典之作,但并不属于这一传统意义上的“四大名著”之列。

3.下列对高中语文教材中古诗词教学的理解,不恰当的是:A. 强调对古诗词意境的体会和感悟B. 注重古诗词诵读,培养语感C. 只需了解诗词大意,无需深入探究作者背景D. 引导学生学习古诗词的修辞手法和表达技巧答案:C解析:古诗词教学在高中语文教学中占据重要地位,它要求学生不仅能够理解诗词的大意,还需要深入探究作者的创作背景、时代背景以及诗词所蕴含的深层含义和意境(C项错误)。

同时,教学也强调对古诗词的诵读,以培养语感和节奏感;引导学生体会诗词的意境和美感;以及学习诗词中的修辞手法和表达技巧(A、B、D 项均正确)。

4.下列关于高中语文阅读教学策略的说法,错误的是:A. 鼓励学生进行批判性阅读,培养独立思考能力B. 强调整体感知与局部分析相结合的阅读方法C. 阅读教学应以教师为中心,教师主导课堂D. 注重阅读过程中的情感体验和审美鉴赏答案:C解析:高中语文阅读教学策略强调学生的主体地位,鼓励学生积极参与阅读过程,进行批判性阅读,培养独立思考能力(A项正确)。

全国教师资格统考《语文学科知识与能力(高中)》及答案报考正式编制教师。

教师招聘考试又称教师入编考试,是由地区教育局或人事局统一组织的教师上岗考试。

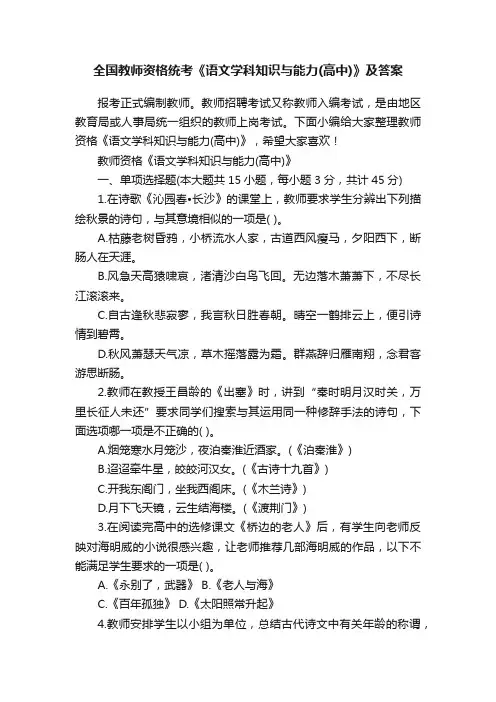

下面小编给大家整理教师资格《语文学科知识与能力(高中)》,希望大家喜欢!教师资格《语文学科知识与能力(高中)》一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共计45分)1.在诗歌《沁园春•长沙》的课堂上,教师要求学生分辨出下列描绘秋景的诗句,与其意境相似的一项是( )。

A.枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

B.风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

C.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

D.秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

群燕辞归雁南翔,念君客游思断肠。

2.教师在教授王昌龄的《出塞》时,讲到“秦时明月汉时关,万里长征人未还”要求同学们搜索与其运用同一种修辞手法的诗句,下面选项哪一项是不正确的( )。

A.烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

(《泊秦淮》)B.迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

(《古诗十九首》)C.开我东阁门,坐我西阁床。

(《木兰诗》)D.月下飞天镜,云生结海楼。

(《渡荆门》)3.在阅读完高中的选修课文《桥边的老人》后,有学生向老师反映对海明威的小说很感兴趣,让老师推荐几部海明威的作品,以下不能满足学生要求的一项是( )。

A.《永别了,武器》B.《老人与海》C.《百年孤独》D.《太阳照常升起》4.教师安排学生以小组为单位,总结古代诗文中有关年龄的称谓,全班交流分享,下列总结正确的是( )。

A.总角之宴,言笑晏晏(《诗经•氓》)总角:婴儿一两岁B.既加冠,益慕圣贤之道(《送东阳马生序》)加冠:男子二十岁C.粉淡香清自一家,未容桃李占年华(《梨花》)桃李年华:女子十五岁D.余自束发读书轩中(《项脊轩志》)束发:少年七八岁5.学习完《窦娥冤》一课后,为了调动学生去探索不同悲剧艺术的积极性,引导学生进行课后阅读,以下不符合的是( )。

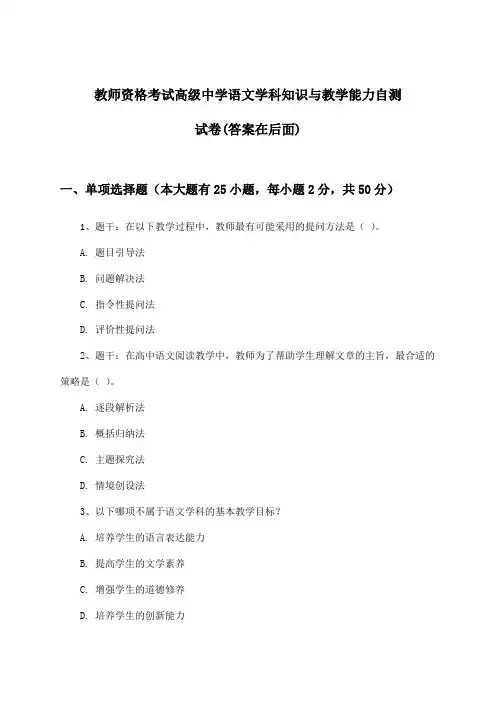

教师资格考试高级中学语文学科知识与教学能力自测试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、题干:在以下教学过程中,教师最有可能采用的提问方法是()。

A. 题目引导法B. 问题解决法C. 指令性提问法D. 评价性提问法2、题干:在高中语文阅读教学中,教师为了帮助学生理解文章的主旨,最合适的策略是()。

A. 逐段解析法B. 概括归纳法C. 主题探究法D. 情境创设法3、以下哪项不属于语文学科的基本教学目标?A. 培养学生的语言表达能力B. 提高学生的文学素养C. 增强学生的道德修养D. 培养学生的创新能力4、在语文教学中,以下哪项不属于教学方法的范畴?A. 讲授法B. 演示法C. 案例分析法D. 教学大纲5、下列关于高中语文课程中“整本书阅读与研讨”学习任务群的说法,不正确的是:A、本任务群旨在引导学生通过阅读整本书,拓展阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,促进学生对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的深入学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观。

B、整本书阅读,应以学生利用课内外时间自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主,要避免教师的讲解代替或限制学生的阅读与思考。

C、教师可根据需要,从课外阅读指导书目中推荐阅读书目,也可从各类优秀读物中自主选择合适的读物,但不应鼓励学生自主选择阅读书目。

D、整本书阅读,应以学生的语文实践活动为主体,鼓励学生自主阅读、探究阅读、合作阅读,创设多样化、有层次、有实效的读书活动,充分利用信息技术手段,拓展学生的阅读空间。

6、下列对高中语文教材中古代文学作品的教学建议,不恰当的是:A、应重视作品的文化内涵,通过诵读、讲解、讨论等方式,引导学生深入理解作品的意蕴,体会作品所蕴含的民族精神和时代精神。

B、应注重古代文学知识的系统传授,如文体、流派、风格、修辞等方面的讲解,以帮助学生更好地理解和欣赏古代文学作品。

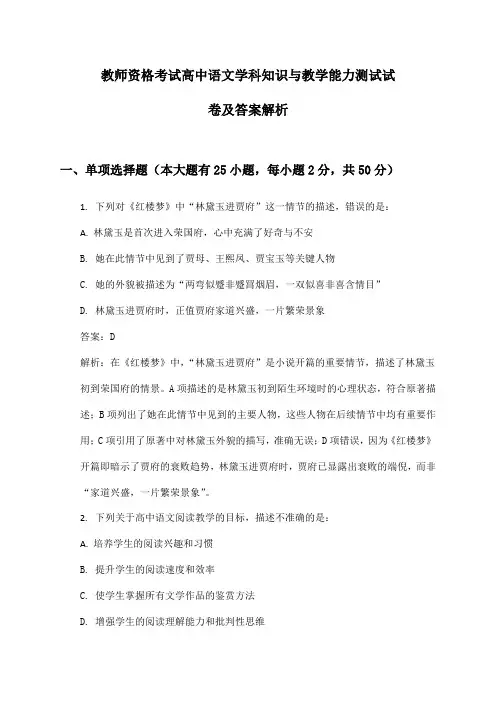

教师资格考试高中语文学科知识与教学能力测试试卷及答案解析一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1.下列对《红楼梦》中“林黛玉进贾府”这一情节的描述,错误的是:A. 林黛玉是首次进入荣国府,心中充满了好奇与不安B. 她在此情节中见到了贾母、王熙凤、贾宝玉等关键人物C. 她的外貌被描述为“两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目”D. 林黛玉进贾府时,正值贾府家道兴盛,一片繁荣景象答案:D解析:在《红楼梦》中,“林黛玉进贾府”是小说开篇的重要情节,描述了林黛玉初到荣国府的情景。

A项描述的是林黛玉初到陌生环境时的心理状态,符合原著描述;B项列出了她在此情节中见到的主要人物,这些人物在后续情节中均有重要作用;C项引用了原著中对林黛玉外貌的描写,准确无误;D项错误,因为《红楼梦》开篇即暗示了贾府的衰败趋势,林黛玉进贾府时,贾府已显露出衰败的端倪,而非“家道兴盛,一片繁荣景象”。

2.下列关于高中语文阅读教学的目标,描述不准确的是:A. 培养学生的阅读兴趣和习惯B. 提升学生的阅读速度和效率C. 使学生掌握所有文学作品的鉴赏方法D. 增强学生的阅读理解能力和批判性思维答案:C解析:高中语文阅读教学的目标涉及多个方面,旨在全面提升学生的语文素养。

A 项提到的培养阅读兴趣和习惯是阅读教学的基础目标;B项关于提升阅读速度和效率也是阅读教学的重要目标之一;D项强调了阅读理解能力和批判性思维的培养,这是阅读教学的高级目标。

然而,C项中的“使学生掌握所有文学作品的鉴赏方法”过于绝对,因为文学作品种类繁多,鉴赏方法也因人而异,不可能有一种通用的方法适用于所有文学作品。

3.下列诗句中,不属于李白所作的是:A. “床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”B. “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

”C. “会当凌绝顶,一览众山小。

”D. “人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

”答案:C解析:本题考察的是对古代文学作品的作者识别能力。

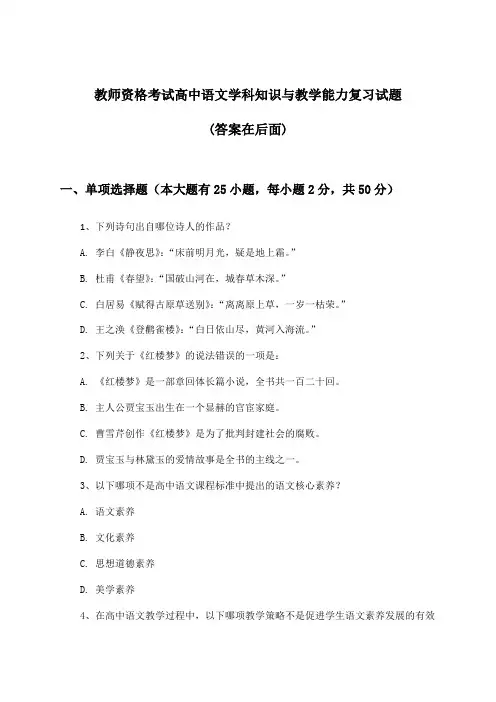

教师资格考试高中语文学科知识与教学能力复习试题(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、下列诗句出自哪位诗人的作品?A. 李白《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。

”B. 杜甫《春望》:“国破山河在,城春草木深。

”C. 白居易《赋得古原草送别》:“离离原上草,一岁一枯荣。

”D. 王之涣《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。

”2、下列关于《红楼梦》的说法错误的一项是:A. 《红楼梦》是一部章回体长篇小说,全书共一百二十回。

B. 主人公贾宝玉出生在一个显赫的官宦家庭。

C. 曹雪芹创作《红楼梦》是为了批判封建社会的腐败。

D. 贾宝玉与林黛玉的爱情故事是全书的主线之一。

3、以下哪项不是高中语文课程标准中提出的语文核心素养?A. 语文素养B. 文化素养C. 思想道德素养D. 美学素养4、在高中语文教学过程中,以下哪项教学策略不是促进学生语文素养发展的有效方法?A. 注重文本解读,引导学生深入理解文本B. 鼓励学生进行创造性写作,提升语言表达能力C. 通过多媒体教学,增加课堂趣味性D. 强调背诵,提高学生的记忆力5、下列诗句出自哪位诗人的作品?“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。

”A. 杜甫B. 李白C. 纳兰性德D. 苏轼6、在语文教学中,为了提高学生的阅读理解能力,最有效的教学方法是:A. 让学生大量背诵课文B. 引导学生分析文章结构和作者意图C. 只讲解文章中的生字词D. 要求学生默写全文7、题干:在高中语文教学中,以下哪项不属于培养学生阅读能力的方法?A. 鼓励学生进行自主阅读B. 引导学生进行合作学习C. 强调学生背诵经典文学作品D. 鼓励学生进行批判性阅读8、题干:在高中语文课程中,以下哪项不属于语文课程的核心素养?A. 语言运用能力B. 思想品德教育C. 科学素养D. 文化传承意识9、在高中语文教学中,以下哪项不属于“文学鉴赏”的教学目标?A. 培养学生对文学作品的理解和欣赏能力B. 提高学生运用文学理论分析作品的能力C. 培养学生运用现代技术手段进行文学研究的能力D. 培养学生对中国传统文化的认识和传承 10、以下哪项教学策略不符合高中语文教学的特点?A. 注重培养学生独立思考、自主学习的能力B. 注重培养学生对中国传统文化的认识和传承C. 注重培养学生的审美情趣和人文素养D. 注重引导学生进行大量的机械背诵11、在高中语文教学中,教师引导学生进行“朗读法”教学时,以下哪种方法最符合“朗读法”的特点?A. 让学生自由朗读课文,不做任何指导B. 教师范读,然后让学生跟读,纠正发音C. 学生分组朗读,每组选一名代表朗读,其余学生听D. 教师播放课文录音,学生跟读并模仿语音语调12、在高中语文课堂教学中,教师为了激发学生的创造性思维,可以采取以下哪种教学方法?A. 重复讲解课文内容,强化记忆B. 组织学生进行角色扮演,模拟情境C. 强调学生遵循教材,不得随意发挥D. 限制学生提问,确保课堂秩序13、在高中语文课堂教学中,以下哪种教学策略有助于培养学生的批判性思维?A. 传授式教学B. 案例分析法C. 问答式教学D. 重复式教学14、在高中语文课堂教学中,以下哪种教学方式有助于提高学生的阅读理解能力?A. 精讲多读B. 多讲少读C. 讲读结合D. 朗读为主15、【题目】在高中语文教学中,教师引导学生进行合作学习时,以下哪种方法最有利于培养学生的自主学习能力?A. 教师直接分配学习任务,学生按任务分组B. 教师提出问题,学生分组讨论后汇报C. 教师布置作业,学生独立完成D. 教师组织竞赛,激发学生学习兴趣16、【题目】在高中语文阅读教学中,教师为了提高学生的阅读理解能力,采用了以下哪种教学方法?A. 逐字逐句解读文本B. 阅读指导,注重阅读策略C. 引导学生背诵课文D. 以问题为导向,让学生自主探究17、在高中语文教学中,教师引导学生进行诗歌鉴赏时,以下哪种方法最能够培养学生的想象力和创造力?A. 逐字逐句解读诗句B. 分析作者生平和创作背景C. 创作与诗歌内容相关的绘画作品D. 对比阅读不同诗人的同类作品18、在高中语文教学过程中,以下哪种教学方式有助于提高学生的思维品质?A. 重复练习B. 竞赛答题C. 小组讨论D. 课堂提问19、在高中语文课堂教学中,教师运用“情境教学法”的主要目的是什么?A. 培养学生的阅读能力B. 增强学生的课堂参与度C. 提高学生的审美情趣D. 促进学生理解和掌握知识 20、以下哪种教学策略最适合于培养学生的批判性思维能力?A. 讲授法B. 案例分析法C. 问答法D. 小组讨论法21、在以下哪个文学流派中,鲁迅的作品《阿Q正传》最为突出?A. 现实主义B. 浪漫主义C. 现代主义D. 唯美主义22、在高中语文教学中,以下哪种教学策略最适合培养学生的学习兴趣?A. 严格的教学大纲B. 互动式教学C. 单调的讲授法D. 过分强调考试成绩23、题干:以下哪个教学策略能够有效提升学生阅读理解能力?A. 讲授法B. 提问法C. 讨论法D. 演示法24、题干:在高中语文教学中,以下哪种教学方法有助于培养学生的创新思维能力?A. 背诵法B. 讨论法C. 讲授法D. 案例分析法25、下列关于高中语文教学方法的描述,不正确的是:A. 引导学生自主学习,培养独立思考能力B. 鼓励学生合作学习,提高团队协作能力C. 重视学生情感体验,关注学生个性发展D. 运用多媒体技术,丰富教学手段,提高教学效果二、简答题(本大题有3小题,每小题10分,共30分)第一题请结合高中语文学科的特点,谈谈如何在教学中培养学生的文学鉴赏能力。

选择题在高级中学语文教学中,以下哪部作品不属于中国古代四大名著?A. 《红楼梦》B. 《西游记》C. 《水浒传》D. 《儒林外史》(正确答案)下列哪位诗人是唐代的“诗圣”?A. 李白B. 杜甫(正确答案)C. 王维D. 白居易高级中学语文课程中,关于文言文教学,以下哪种方法不符合新课程标准的要求?A. 强调字词句的机械记忆B. 注重学生文言阅读能力的培养C. 引导学生理解文言文的文化内涵D. 鼓励学生将文言文与现代生活相联系(正确答案)下列哪部作品是鲁迅的散文集?A. 《呐喊》B. 《朝花夕拾》(正确答案)C. 《野草》D. 《故事新编》在高中语文教学中,关于文学鉴赏的教学目标,以下哪一项不是重点?A. 培养学生的审美情趣B. 提高学生的文学批评能力C. 强调对文学作品主题的单一解读(正确答案)D. 引导学生理解作品的多元意义下列哪位作家是现代主义文学的代表人物?A. 巴金B. 鲁迅C. 张爱玲D. 卡夫卡(正确答案)在高级中学语文教学中,关于写作教学的目标,以下哪一项描述不准确?A. 培养学生的创造性思维能力B. 提高学生的文字表达能力C. 强调写作格式的刻板遵循(正确答案)D. 引导学生关注社会现实下列哪部作品是曹雪芹的著作?A. 《三国演义》B. 《水浒传》C. 《红楼梦》(正确答案)D. 《西游记》在高中语文教学中,关于古诗词的教学,以下哪种做法不符合新课程标准?A. 引导学生理解诗词的意境和情感B. 强调诗词的背诵和默写C. 忽视诗词创作背景的介绍(正确答案)D. 鼓励学生进行诗词创作尝试。

教师资格高中语文学科知识与教学能力真题附答案一、选择题部分1. 下列哪个不是古代修辞手法中的“四修”?A. 夸张B. 比喻C. 排比D. 对偶答案:D2. 标志着“文化大革命”的真正开始是:A. 发动“四清”运动B. 中共九大C. 《五一六通知》的发表D. 春季大风暴爆发答案:C3. 下列关于甲午战争的叙述,不正确的是:A. 是中日战争的开端B. 中国的船只数量远远超过日本C. 中国军队战败D. 促使康有为等人发表《戊午维新书》答案:B4. 下面哪个不是汉字的书写原则?A. 横竖撇捺按照固定的顺序B. 笔画间要有适度的间隔C. 汉字书写要平稳流畅D. 楷书背能流利书写答案:D5. 下列哪一位属于唐代的文学家?A. 曹操B. 曹操之妻C. 曹操之子D. 曹操的朋友答案:C二、判断题部分1. 《红楼梦》的创作年代是明代。

答案:错误2. 《西游记》以唐僧玄奘的取经之旅为故事主线。

答案:正确3. 《骆驼祥子》是余华的代表作之一。

答案:错误4. 五四新文化运动是中国现代文学史上具有里程碑意义的事件。

答案:正确5. 诗经是中国最早的一部诗歌总集。

答案:正确三、填空题部分1. 以下哪个是中国古代四大名著之一《红楼梦》的作者?答案:曹雪芹2. 在文言文中,通常用什么词来表示疑问语气?答案:何3. 京剧的四大名旦分别是梅兰芳、程砚秋、尚桂芳和谭鑫培,其中“坛主”指的是谁?答案:梅兰芳四、简答题部分1. 简述古代诗歌中的五言绝句。

答案:五言绝句是我国古代诗歌的一种形式,每句由五个字组成。

它起源于唐代,对后世的诗歌创作产生了深远的影响。

五言绝句结构简洁,用字精炼,形象生动,往往能通过简洁的语言表达出丰富的意境和感情。

2. 简述《论语》中的“为政以德”原则。

答案:《论语》中的“为政以德”原则强调在治国理政的过程中,应该以德行为基础。

这一原则提出了统治者应具备的君子德行和道德修养。

根据这一原则,一个好的统治者应当以身作则,依德行治国,用德治民,通过自己的榜样效应来影响和引导民众,实现社会的和谐与进步。

教师资格考试高中语文学科知识与教学能力自测试题(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、在高中语文教学中,以下哪种教学方法最符合“以学生为中心”的教学理念?A. 讲授法B. 读书指导法C. 小组讨论法D. 课堂练习法2、在阅读教学中,教师引导学生分析文章结构,下列哪种方法最为恰当?A. 预习法B. 串讲法C. 概括法D. 分段法3、下列哪个选项不属于高中语文教学中的文学鉴赏方法?A. 文学背景分析B. 人物性格分析C. 现代文阅读技巧D. 文学手法分析4、在高中语文教学中,以下哪种教学策略不利于培养学生的创造性思维?A. 鼓励学生提出不同观点B. 引导学生进行发散性思维训练C. 强调学生对标准答案的掌握D. 鼓励学生进行小组讨论5、题干:在以下哪个语境下,使用“恰好”这个词最为恰当?A. 小明:你今天穿这件衣服真好看。

小红:谢谢你,这件衣服是我今天特意搭配的。

B. 老师说:“请大家认真听讲,今天要讲的内容非常重要。

”小明:老师,我听不懂。

C. 小李:昨天我去图书馆借了一本关于历史的书。

小王:哦,恰好我也想看关于历史的书。

D. 学校组织去郊游,学生们兴奋地说:“今天天气真好。

”6、题干:以下哪个成语用错了对象?A. 画蛇添足B. 鹏程万里C. 一举两得D. 画龙点睛7、题干:在高中语文教学中,教师引导学生分析诗歌《登高》中的意象时,以下哪种方法最为恰当?A. 直接讲解诗歌的意象及其象征意义B. 让学生先自由朗读,然后分组讨论意象的运用C. 让每个学生写出自己心目中的意象,再全班分享D. 要求学生背诵诗歌,并逐一解释每个意象的含义8、题干:以下哪一项不属于高中语文课程标准中提出的“语言文字运用”方面的教学目标?A. 提高学生的语言表达能力B. 培养学生的阅读理解能力C. 增强学生的文化素养D. 提高学生的文学鉴赏能力9、在高中语文教学中,以下哪种教学方法最适合培养学生的批判性思维?A. 演讲法B. 讨论法C. 讲授法D. 角色扮演法 10、在高中语文教学中,教师如何有效地运用多媒体技术辅助教学?A. 随意插入图片和视频,增加课堂趣味性B. 选择与教学内容相关的多媒体资源,合理运用C. 仅使用PPT展示教学内容,避免多媒体过度使用D. 不使用多媒体,以传统教学方式为主11、教师在教学过程中,针对《赤壁赋》这篇课文,以下哪种教学策略最符合“情境教学”的理念?A. 直接向学生讲解《赤壁赋》的历史背景和作者生平B. 利用多媒体展示赤壁古战场的景象,引导学生进行想象C. 让学生根据课文内容进行角色扮演,模拟古代文人吟诗作赋D. 逐句翻译课文,讲解词句含义和修辞手法12、在高中语文课堂教学中,教师如何运用提问技巧,以促进学生的深度思考?A. 提问要简单直接,避免复杂难懂的问题B. 提问要具有开放性,鼓励学生从不同角度思考问题C. 提问后立即给出答案,避免学生思考D. 提问要频繁,确保每个学生都能回答13、在高中语文课堂教学中,教师应该注重以下哪项能力的培养?A. 学生的写作能力B. 学生的阅读理解能力C. 学生的文学鉴赏能力D. 学生的信息处理能力14、以下哪项不属于高中语文课程标准中规定的语文课程目标?A. 培养学生的语言运用能力B. 培养学生的思维品质C. 培养学生的道德品质D. 培养学生的审美情趣15、在高中语文教学中,以下哪一项不属于《普通高中语文课程标准(2017年版)》中规定的“核心素养”?A. 语文素养B. 思想道德素养C. 科学素养D. 文化素养16、下列关于文学作品的表述,错误的是:A. 《红楼梦》是清代作家曹雪芹创作的一部长篇小说B. 《呐喊》是鲁迅创作的短篇小说集,其中包括《狂人日记》C. 《悲惨世界》是法国作家雨果创作的一部现实主义小说D. 《老人与海》是美国作家海明威创作的一部现代主义小说17、在以下哪个教学活动中,最能培养学生的阅读理解能力和文学鉴赏能力?A. 课堂讲解B. 小组讨论C. 课堂提问D. 课堂练习18、教师在教学过程中,应如何处理教材与课外阅读的关系?A. 以教材为主,课外阅读为辅B. 以课外阅读为主,教材为辅C. 教材与课外阅读并重D. 教材与课外阅读完全脱离19、下列关于诗歌意象的说法,正确的是:A. 诗歌意象是诗人直接表达情感的载体B. 诗歌意象是诗歌中用来描绘自然景物和社会生活的具体形象C. 诗歌意象是诗歌中用来表达哲理和思想的符号D. 诗歌意象是诗歌中用来传递道德观念的工具 20、关于语文教学过程中,教师对学生进行阅读指导的方法,以下哪项不正确?A. 引导学生关注作者的创作背景B. 鼓励学生提出问题并引导学生分析问题C. 强调阅读速度,提高学生的阅读效率D. 帮助学生理解文本内容,提高阅读理解能力21、在高中语文教学中,教师引导学生分析《荷塘月色》一文时,下列说法正确的是:A. 文章以荷塘为中心,通过描写月光、荷叶、荷花等景物,展现了作者对自然美景的喜爱。

1[单选题]学习《祝福》后,学生阅读鲁迅同一小说集的其他作品,下列合适的是()。

A.《铸剑》B.《坟》C.《五猖会》D.《伤逝》正确答案:D解析:《祝福》出自鲁迅的小说集《彷徨》。

《彷徨》是鲁讯所著的著名短篇小说集,收入鲁迅1924年至1925年所作的小说11篇。

包括《祝福》、《高老夫子》、《孤独者》、《伤逝》等名篇。

故选D项。

A项《铸剑》出自鲁迅的小说集《故事新编》;B项,《坟》是鲁迅的一部杂文集;C项,《五猖会》出自鲁迅的散文集《朝花夕拾》。

2[单选题]某版教材设置了“******”单元,以加深学生对传统文化的理解。

下列入选篇目不适合的是()。

A.《墨子·兼爱》B.《老子》四章C.《论语》十二章D.《淮南子要略》正确答案:D解析:A项,《墨子·兼爱》出自《墨子》。

《墨子》是战国时期百家中墨家的经典著作,提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同等墨家思想,属于先秦诸子散文,作者是墨子、墨子的弟子及再传弟子。

B项,《老子》又名《道德经》,是春秋时期百家中道家是经典著作,是道家哲学思想的重要来源,主题思想是道法自然,作者是老子(李耳),属于先秦诸子散文。

C项,《论语》是春秋时期百家中儒家的经典著作,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想.道德观念.教育原则等,作者是孔子弟子及再传弟子,属于先秦诸子散文。

D项,《淮南子,要略》是《淮南子》中的一篇,《淮南子》是西汉淮南王刘安招致宾客主持下编纂的。

成书时期为西汉,并非先秦,且不属于诸子散文。

3[单选题]教学《林教头风雪山神庙》,教师用多媒体展示”沧州遇旧图" ****等图片,配上音乐,让学生对照图片讲述故事情节,对教师做法的表述,下列合适的是()。

A.图片提示了一些线索,帮学生理解课文内容B.通过深度学习交流和分享,提升了学生阅读质量C.设置开放式学习情境,训练学生的口语交际能力D.利用多媒体,以引导学生欣赏课文中的人物形象正确答案:A解析:教师在教学《林教头风雪山神庙》时,多媒体展示的图片是故事线索,让学生在图片线索的基础上讲述故事情节,目的是以加深对文本的理解。

2024年教师资格考试高级中学语文学科知识与教学能力自测试题(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、下列诗句中,哪一句出自唐代诗人杜甫的作品?A. 江畔何人初见月B. 会当凌绝顶,一览众山小C. 两岸青山相对出,孤帆一片日边来D. 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海2、下列哪部作品不属于四大古典小说之一?A. 《红楼梦》B. 《水浒传》C. 《西游记》D. 《聊斋志异》3、题干:在语文教学中,以下哪项不是培养学生语文学科素养的有效途径?A. 丰富学生的词汇量B. 提高学生的阅读理解能力C. 强化学生的语法知识D. 培养学生的文学鉴赏能力4、题干:以下哪位作家的作品体现了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪放风格?A. 苏轼B. 辛弃疾C. 李清照D. 杜甫5、下列选项中,哪一项不属于《红楼梦》中的“金陵十二钗”正册?A. 贾元春B. 林黛玉C. 薛宝钗D. 妙玉E. 史湘云6、在教学过程中,教师使用提问的方式激发学生的思考兴趣,并引导学生深入理解文本内容的方法被称为:A. 讲授法B. 讨论法C. 提问启发式教学D. 案例分析法E. 角色扮演法7、在下列教学案例中,教师最有可能运用的是哪一种教学方法?A. 教师讲解,学生听课B. 教师提问,学生回答C. 教师指导,学生自主学习D. 教师示范,学生模仿8、下列关于语文教学目标制定的说法,正确的是?A. 教学目标应该只关注学生的知识学习B. 教学目标应该只关注学生的技能训练C. 教学目标应该关注学生的知识、技能和情感态度价值观D. 教学目标应该根据学生的兴趣爱好制定9、下列关于古代文学作品《红楼梦》的说法中,哪一项是错误的?•A、《红楼梦》是清代小说家曹雪芹创作的一部章回体长篇小说。

•B、《红楼梦》又名《石头记》,是中国古典四大名著之一。

•C、《红楼梦》主要讲述了贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧故事。

•D、《红楼梦》的后四十回是由高鹗续写完成,这部分与前八十回风格完全一致。

2019年3月全国教资统考高中语文学科知识与能力试题答案二、案例分析题(本大题共3小题,第16题20分,第17题8分,第18题12分,共40分)16.参考答案(1)教师使用音乐资源充分利用教学设备,是非常实用的。

首先,使用音乐资源体现了教学方式的新颖性,充分利用多媒体,更为契合高中学生的认知特点;其次,音乐资源能够很好的调动学生学习的积极性,引起学生共鸣,使学生快速地融入到课堂里面来;再次,音乐混合了风声和箫声,将传统音乐文化和学生的教育课堂有机结合,体现了教育教学的综合性;最后,设置的音乐内容和所讲课文《寒风吹彻》紧密联系,能够更好的切入到本节所学习的内容中来。

(2)作者使用多样化的教学方法,环环相扣、层层深入地引导学生来体验作者的生命意识的。

首先,教师以问答的教学方式,提问学生原文中“寒风”吹来了哪些痛苦的事情,学生从文本中得到直观的答案,并顺势更进一步提问学生的感悟,得到了学生对文本多维度的情感认知,并且给出肯定性评价;其次,教师引导学生圈点勾画出关键词句,并进行朗读来感悟作者情感,加深了学生对作者的认同;再次,以多媒体呈现的方式直观展示删除的文段,并再次让学生进行朗读,从中体悟作者情感。

并且从课内走向课外,引导学生在面对人生“寒冬”时树立正确的人生观和价值观;最后,再次回到文本中来,引导学生学习文本,作者在面对人生一个又一个的“寒冬”时如何去做的,从文本中来,到文本中去,紧扣文本来进行教学。

总之,教师的教学环节及其方法设置是非常符合高中学生认知特点的,是值得提倡的。

17.参考答案错别字:“住足”改为“驻足”,“急驰”改为“疾驰”。

病句:“这些细节闪耀着自然的光辉,使我们跌倒时重振旗鼓的力量源泉”缺少谓语,可改为“这些细节闪耀着自然的光辉,使我们跌倒时获得重振旗鼓的力量源泉”。

18.参考答案优点:该文在论证时使用引用论证,说服力强,且文章语言表达优美流畅;如文章在开头引用着名作家川端康的名言以引出本文的论点,给人开门见山的阅读感受;文章中间部分引用古代着名作家陶渊明的名言,紧扣文章论点,文章结尾处引用着名作家木心的名言作结,既总结全文又首尾呼应;全文词汇优美,给人诗意的月度感受。

教师资格考试高级中学语文学科知识与教学能力试卷及答案指导(2025年)一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)1. 下列加点字注音全都正确的一项是()A. 暮气沉沉(mù qì chén chén)皓月当空(hào yuè dāng kōng)悲天悯人(bēi tiān mǐn rén)B. 没落(mò luò)寥落(liáo luò)倾颓(qīng tuí)峥嵘(zhēng róng)C. 苍白(cāng bái)沧海(cāng hǎi)哲理(zhé lǐ)缀学(zhuì xué)D. 接踵而至(jiē zhǒng ér zhì)的重逢(chóng féng)没世(mò shì)饮恨而终(yǐn hèn ér zhōng)2. 下列成语中,没有错别字的一项是()A. 螳臂当车怙恶不悛咄咄逼人狗尾续貂B. 投桃报李指鹿为马滥竽充数倾筐倒庋C. 胸无城府满腹经纶温文尔雅风雨同舟D. 鹤立鸡群鹏程万里虎头蛇尾兔死狗烹3. 下列诗句,属于《诗经》的是()A. 山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

B. 大道如青天,我独不得出。

C. 兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

D. 西风残照,汉水临流。

4. 下列作家属于“山药蛋派”的是()A. 巴金B. 艾青C. 赵树理D. 丁玲5. 下列文学作品中,属于现实主义文学的是()A. 《红楼梦》B. 《西游记》C. 《三国演义》6. 下列文学作品中,属于浪漫主义文学的是()A. 《骆驼祥子》B. 《边城》C. 《九歌》D. 《围城》7. 下列文学作品中,属于象征主义文学的是()A. 《呐喊》B. 《彷徨》C. 《野草》D. 《故事新编》8. 下列文学作品中,属于存在主义文学的是()A. 《围城》B. 《四世同堂》C. 《在细雨中呼喊》D. 《百年孤独》9. 下列文学作品中,属于魔幻现实主义文学的是()B. 《边城》C. 《在细雨中呼喊》D. 《百年孤独》10. 下列文学作品中,属于女性文学的是()A. 《围城》B. 《边城》C. 《庐山谣》D. 《玉炉三涧雪》11. 下列文学作品中,属于乡土文学的是()A. 《围城》B. 《边城》C. 《呐喊》D. 《彷徨》12. 下列文学作品中,属于都市文学的是()A. 《围城》B. 《边城》D. 《彷徨》13. 下列文学作品中,属于工业文学的是()A. 《围城》B. 《边城》C. 《呐喊》D. 《彷徨》14. 下列文学作品中,属于农业文学的是()A. 《围城》B. 《边城》C. 《呐喊》D. 《彷徨》15. 下列文学作品中,属于历史文学的是()A. 《围城》B. 《边城》C. 《呐喊》D. 《彷徨》30分)16. 古代文学中的“六义”,指的是______、______、______、______、______、______。

2024年下半年教师资格考试高中语文学科知识与教学能力测试试题及解答一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、下列选项中,对“学习文言文,要诵读”的理解正确的一项是()。

A. 学习文言文,只要诵读B. 学习文言文,除了诵读别无他法C. 学习文言文,诵读是重要方法D. 学习文言文,诵读时不必理解文意答案:C解析:本题考察的是对“学习文言文,要诵读”这一表述的理解。

选项A,“只要诵读”表述过于绝对,学习文言文并非仅有诵读一种方法,故A项错误。

选项B,“除了诵读别无他法”同样表述绝对,学习文言文的方法多样,诵读只是其中之一,故B项错误。

选项C,“诵读是重要方法”准确理解了题干中的意思,诵读在学习文言文中确实占据重要地位,是理解和掌握文言文的有效手段,故C项正确。

选项D,“诵读时不必理解文意”表述有误,诵读的目的是为了更好地理解文意,两者相辅相成,故D项错误。

综上所述,正确答案是C。

2、下列对“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程”理解不正确的是()。

A. 语文课程的目标是使学生掌握语言文字知识B. 语文课程应致力于学生语言文字运用能力的培养C. 语文课程应紧密联系学生的生活实际D. 语文课程的基本特点是综合性与实践性答案:A解析:本题考察的是对“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程”这一理念的理解。

选项A,“语文课程的目标是使学生掌握语言文字知识”表述有误,语文课程的目标不仅在于使学生掌握语言文字知识,更重要的是培养学生语言文字的运用能力,故A项错误。

选项B,“语文课程应致力于学生语言文字运用能力的培养”正确理解了语文课程的核心目标,即培养学生的语言文字运用能力,故B项正确。

选项C,“语文课程应紧密联系学生的生活实际”符合语文课程综合性、实践性的特点,即语文课程应与学生的生活实际紧密结合,通过实践活动提高学生的语文能力,故C项正确。

选项D,“语文课程的基本特点是综合性与实践性”准确概括了语文课程的基本特点,即综合性与实践性,故D项正确。

2024年教师资格考试高中语文学科知识与教学能力复习试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1、在以下教学策略中,不属于布鲁姆认知目标分类中的“理解”层次的是:A. 解释概念的形成过程B. 列举文学作品的作者和时代背景C. 识别诗歌的韵律类型D. 分析人物性格发展2、在高中语文教学中,以下哪种教学方法最有利于培养学生的批判性思维能力?A. 传授式教学B. 案例分析法C. 问答式教学D. 演示法3、题干:以下关于古代文学作品的描述,不正确的是()A. 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集B. 《楚辞》是屈原创作的一部长篇叙事诗C. 《三国演义》是罗贯中创作的章回体小说D. 《红楼梦》是我国古典小说的巅峰之作4、题干:以下关于文学常识的说法,正确的是()A. 《红楼梦》的作者是曹雪芹,原名曹沾B. 《西游记》的作者是吴承恩,原名吴承宇C. 《水浒传》的作者是施耐庵,原名施复恩D. 《三国演义》的作者是罗贯中,原名罗贯仁5、以下哪项不属于高中语文教学过程中应遵循的原则?A. 知识性原则B. 思想性原则C. 科学性原则D. 灵活性原则6、在高中语文教学中,以下哪种方法有助于提高学生的审美能力?A. 传授知识法B. 案例分析法C. 审美体验法D. 传授技能法7、下列关于文学体裁特点的说法,不正确的是:A. 小说以塑造人物形象为中心,通过情节展开B. 诗歌以抒情为主,讲究节奏和韵律C. 戏剧以对话和表演为主要表现手段D. 散文以自然流畅的文字描绘景物和抒发感情8、教师在讲授《离骚》时,以下哪种教学策略最能体现“启发式教学”?A. 直接向学生传授《离骚》的文学背景和作者生平B. 提供多份不同版本的《离骚》文本,让学生自行分析比较C. 全部讲解《离骚》中的比喻和象征意义D. 要求学生背诵《离骚》全文,并每周进行一次默写9、下列对《红楼梦》描述错误的一项是:A. 作者是清代作家曹雪芹。

2019年3月全国教资统考高中语文学科知识与能力试题答案

二、案例分析题(本大题共3小题,第16题20分,第17题8分,第18题12分,共40分)

16.参考答案

(1)教师使用音乐资源充分利用教学设备,是非常实用的。

首先,使用音乐资源体现了教学方式的新颖性,充分利用多媒体,更为契合高中学生的认知特点;

其次,音乐资源能够很好的调动学生学习的积极性,引起学生共鸣,使学生快速地融入到课堂里面来;

再次,音乐混合了风声和箫声,将传统音乐文化和学生的教育课堂有机结合,体现了教育教学的综合性;

最后,设置的音乐内容和所讲课文《寒风吹彻》紧密联系,能够更好的切入到本节所学习的内容中来。

(2)作者使用多样化的教学方法,环环相扣、层层深入地引导学生来体验作者的生命意识的。

首先,教师以问答的教学方式,提问学生原文中“寒风”吹来了哪些痛苦的事情,学生从文本中得到直观的答案,并顺势更进一步提问学生的感悟,得到了学生对文本多维度的情感认知,并且给出肯定性评价;

其次,教师引导学生圈点勾画出关键词句,并进行朗读来感悟作者情感,加深了学生对作者的认同;

再次,以多媒体呈现的方式直观展示删除的文段,并再次让学生进行朗读,从中体悟作者情感。

并且从课内走向课外,引导学生在面对人生“寒冬”时树立正确的人生观和价值观;

最后,再次回到文本中来,引导学生学习文本,作者在面对人生一个又一个的“寒冬”时如何去做的,从文本中来,到文本中去,紧扣文本来进行教学。

总之,教师的教学环节及其方法设置是非常符合高中学生认知特点的,是值得提倡的。

17.参考答案

错别字:“住足”改为“驻足”,“急驰”改为“疾驰”。

病句:“这些细节闪耀着自然的光辉,使我们跌倒时重振旗鼓的力量源泉”缺少谓语,可改为“这些细节闪耀着自然的光辉,使我们跌倒时获得重振旗鼓的力量源泉”。

18.参考答案

优点:该文在论证时使用引用论证,说服力强,且文章语言表达优美流畅;如文章在开头引用着名作家川端康的名言以引出本文的论点,给人开门见山的阅读感受;文章中间部分引用古代着名作家陶渊明的名言,紧扣文章论点,文章结尾处引用着名作家木心的名言作结,既总结全文又首尾呼应;全文词汇优美,给人诗意的月度感受。

缺点:该文论证的层次不够清晰,结构不够完整,文章第④段到第⑥段均在论证“如何关注细节之美”,但是文章前文对“细节之美是什么,为什么要关注细节之美”的论证明显不足,前后文之间缺乏内在的逻辑关系,使文章结构不够完整。

三、教学设计题(本大题共3小题,第19题20分,第20题20分,第21题25分,共65分)

19.参考答案

1.教学目标:

①能正确、流利、有感情地朗读古诗文,理解文章大意,体会诗歌意境。

②通过品词析句和小组讨论,把握诗歌中的表现手法,体会想象、夸张的艺术特色。

③领略作者为我们描绘的秦蜀道路上的奇丽惊险的山水,感受作者对国家命运的忧虑。

2.确立依据:

①根据《普通高中语文课程标准(2017年版)》的要求,高中语文课程要让学生在学习中受到美的熏陶,培养自觉的审美意识和高尚的审美情趣,培养学生核心素养;语文课程应该引导学生感受作者创作时的真情实感。

结合单元教学要求、本课的特点及学生情况,制定以上教学目标。

②根据单元教学要求,这个单元指导学生学习唐代诗歌。

中国是一个诗的国度,古典诗歌发展到唐代,迎来了一个巅峰时期,诗体完备,名家辈出,风格多样,堪称前无古人,后无来者。

诗歌创作浪漫而新奇,创作题材广泛。

所以设置了:领略作者为我们描绘的秦蜀道路上的奇丽惊险的山水,感受作者对国家命运的忧虑,这一教学目标。

③古典诗歌解读应以文本为本位,进行细读,在学生整体感知后,由教师引导分层分析诗句,将诗歌压缩的内容展开,充分调动学生的生活积淀和思考,只有理解了诗歌的字面意义,文本的深入才有了基础和前提,体会诗歌的方法精髓在于文本细读,所以在“细读文本”部分重点是梳理字句,析词解句是诗歌解读的最为基本的方法,所以设置了:通过品词析句和小组讨论,把握诗歌中的表现手法,体会想象、夸张的艺术特色,这一教学目标。

20.参考答案

根据教学目标②“通过品词析句和小组讨论,把握诗歌中的表现手法,体会想象、夸张的艺术特色”设计片段教学。

1.小组合作,问题探究。

(1)从课文可知,李白对“蜀道难”一咏三叹,试概括三叹的内容。

明确:一叹蜀道之高险,二叹蜀道之惊险,三叹蜀道之凶险。

(2)说说全诗为什么反复咏叹“蜀道之难,难于上青天”。

明确:首先明确这是反复(复沓形式)的表现手法,结合形式结构和诗歌主题──“蜀道之难,难于上青天”,既是作者咏叹的主题,也是诗意转折和抒情变化的标志。

它在第一段出现,像晴天霹雳震撼人心,开启出一篇“奇之又奇”的文字;在第二段出现,承前启后──承接前面的“畏途巉岩不可攀”,引发后面的“其险也如此”;在第三段出现,曲终奏雅,再三致意,其殷切关心之意,溢于言表。

从形式上看,每次呼出这句话,都完成了一种韵律的转换,即抒情、议论和描写之间的交替。

(3)请结合具体文本,谈谈这首诗的艺术特色?

明确:丰富的想象,奇特的比喻,夸张扬厉的笔法,流转华美的韵律。

2.创设情境,学生表演。

方法:PPT播放视频,想象自己身处诗人身边,学生在组内练习,推选小组代表上讲台表演。

明确:进一步体会古诗情感主旨及表达技巧。

21.参考答案

活动名称:穿越时空,读心李白。

活动形式:两人为一组,一人饰演李白,一人饰演殷璠,“李白”读诗,“殷璠”说“奇”。

活动过程:我们与李白和殷璠相隔甚远,今天让我们一起穿越回那个鼎盛的时代,从艺术想象的角度看看殷璠说的“奇之又奇”是为什么。

在第一段中,诗人展开的艺术想象是非常丰富的。

(1)对蜀王开国的遥想,“蚕丛及鱼凫,开国何茫然!”

(2)对“五丁开山”的叙述,“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

”

(3)对蜀道山高水急的描绘,“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

”

(4)诗人善于借助历史传说和神话故事展开想象,“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

”给“蜀道难”的命题增添了神秘色彩;

(5)运用了夸张的手法,夸大险情,令人触目惊心。

用飞鸟猿猱来做陪衬,“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

”写它们的无计可施,来反衬人行的艰难。

由于想象丰富和写法独特,就创造出了一个“奇之又奇”的艺术世界。

活动总结:李白是浪漫主义诗人,他的诗歌有一个很明显的艺术特点就是艺术想象奇特。

看来,大家与诗评家的想法是一致的。