《红星照耀中国》思维导图1-03大汉的子孙

- 格式:pdf

- 大小:347.23 KB

- 文档页数:1

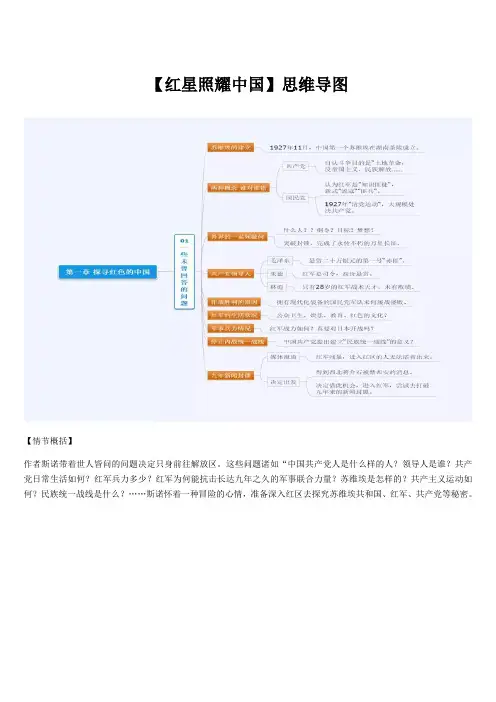

【红星照耀中国】思维导图【情节概括】作者斯诺带着世人皆问的问题决定只身前往解放区。

这些问题诸如“中国共产党人是什么样的人?领导人是谁?共产党日常生活如何?红军兵力多少?红军为何能抗击长达九年之久的军事联合力量?苏维埃是怎样的?共产主义运动如何?民族统一战线是什么?……斯诺怀着一种冒险的心情,准备深入红区去探究苏维埃共和国、红军、共产党等秘密。

【情节概括】斯诺带着一系列的未解之谜,怀着冒险和兴奋的心情,打了几针预防疫苗,从“一致抗日”游行中的北京出发,乘坐慢车途径郑州,前往西安。

列车上同行的两人表达了对共产党不同的态度,青年人认为共产党不是好人,杀人太多;老者觉得“杀的太少了”。

在西安城,斯诺先拜访了杨虎将军,杨将军却不愿和斯诺谈及政治。

之后又访问了陕西省邵力子主席,认为中国不具备抗战的实力。

【情节概括】住在西安的某旅馆里等待一位叫王牧师(董健吾)的来方安排。

董健吾介绍了西安的局势,以及自己在西安给张学良工作时的情况,自己曾借张学良的飞机前往延安,陪同张学良到延安见到周恩来,达成停战抗日的协定。

董健吾介绍邓发和斯诺认识,邓发是工作在敌后的红军特务首领,他们一起在西安城外的汉朝古城遗址见面,邓发负责安排斯诺去陕北的路程。

【情节概括】黎明时分,斯诺经过“金门”离开西安,经渭河,宿洛川,漫漫黄沙,翻穿土丘,见到了陕西的窑洞。

斯诺雇来的骡夫带着行李(一个小铺盖,一点食物,两具照相机,二十四卷胶片。

),越过两军之间的无人地带,到达一个黄土的村落。

穷人会会长的年轻人“刘龙火”知道斯诺的身份后,热情款待,并安排斯诺如何进入安塞。

【情节概括】穷人会会长派密使送斯诺和骡夫去安塞,途径小村庄,密使将斯诺二人交给了穷人会分会主席,夜宿村庄小屋,门板当床。

第二天,池塘边遇姚战士,他送斯诺三人安全到达安塞。

安塞百家坪红军的卞指挥告诉斯诺,一路上斯诺三人被白匪尾随(却不知道),是他率红军缴灭了白匪。

路边,邂逅周恩来用英语问斯诺:“你们在找什么人吗?”【情节概括】斯诺在百家坪初识周恩来,斯诺在吃饭时与红小鬼发生的有趣故事。

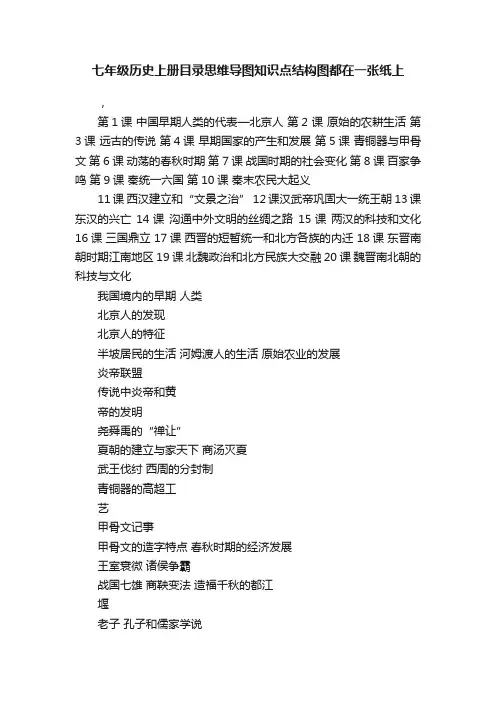

七年级历史上册目录思维导图知识点结构图都在一张纸上,第1课中国早期人类的代表—北京人第2 课原始的农耕生活第3课远古的传说第4课早期国家的产生和发展第5课青铜器与甲骨文第6课动荡的春秋时期第7课战国时期的社会变化第8课百家争鸣第9课秦统一六国第10课秦末农民大起义11课西汉建立和“文景之治” 12课汉武帝巩固大一统王朝 13课东汉的兴亡14课沟通中外文明的丝绸之路15课两汉的科技和文化16课三国鼎立 17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 18课东晋南朝时期江南地区 19课北魏政治和北方民族大交融 20课魏晋南北朝的科技与文化我国境内的早期人类北京人的发现北京人的特征半坡居民的生活河姆渡人的生活原始农业的发展炎帝联盟传说中炎帝和黄帝的发明尧舜禹的“禅让”夏朝的建立与家天下商汤灭夏武王伐纣西周的分封制青铜器的高超工艺甲骨文记事甲骨文的造字特点春秋时期的经济发展王室衰微诸侯争霸战国七雄商鞅变法造福千秋的都江堰老子孔子和儒家学说秦灭六国确立中央集权制度巩固统一的措施秦朝的暴政表现陈胜、吴广起义楚汉之争西汉建立:休养生息文景之治推恩令的实施罢黜百家,独尊儒术盐铁专卖光武中兴外戚宦官交替专权黄巾起义张骞通西域丝绸之路对西域的管理造纸术的发明张仲景和华佗官渡之战赤壁之战三国鼎立.西晋的建立八王之乱 .北方游牧民族的内迁南朝的政治江南地区的淝水之战北魏孝文帝改革北方地区的民族交融冲之、圆周率贾思勰、《齐民要术》郦道元、《水经注》法、绘画与雕塑元谋人,云南省元谋县,是我国已知的最早古人类。

北京人,北京西南周口店龙骨山上,人头骨的发现为复原北京人的特征和生活状况提供了重要证据。

山顶洞人北京周口店龙骨山顶部半坡居民黄河流域的陕西半地穴式圆形房屋因为雨水少河姆渡人长江流域的浙江干栏式房屋因为雨水多炎黄联盟:打破界限,促进交流融合,为华夏族形成奠定基础。

打败蚩尤部落。

禅让制的实质:民主推选部落联盟首领的制度。

禹建夏,阳城为都,启继位世袭制代替禅让制夏桀暴政致夏亡夏朝建立意义:中国历史上第一个王朝,标志中国早期国家产生(原始社会结束,奴隶社会开始)汤灭夏建商亳为都城商王盘庚时迁都到殷商纣王暴政致商亡。

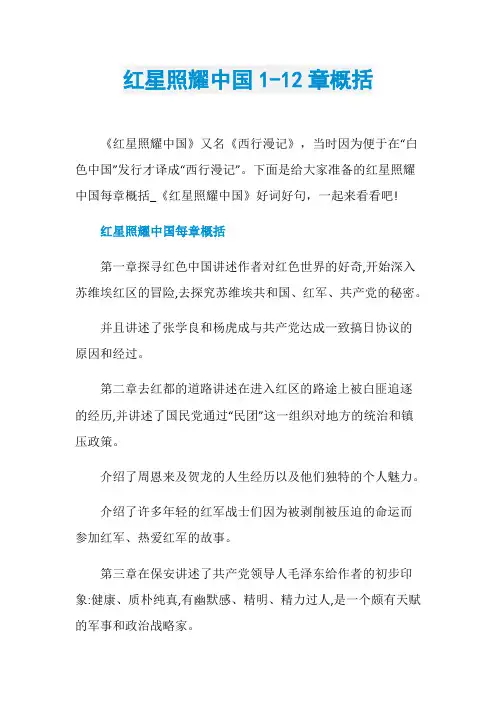

红星照耀中国1-12章概括《红星照耀中国》又名《西行漫记》,当时因为便于在“白色中国”发行才译成“西行漫记”。

下面是给大家准备的红星照耀中国每章概括_《红星照耀中国》好词好句,一起来看看吧!红星照耀中国每章概括第一章探寻红色中国讲述作者对红色世界的好奇,开始深入苏维埃红区的冒险,去探究苏维埃共和国、红军、共产党的秘密。

并且讲述了张学良和杨虎成与共产党达成一致搞日协议的原因和经过。

第二章去红都的道路讲述在进入红区的路途上被白匪追逐的经历,并讲述了国民党通过“民团”这一组织对地方的统治和镇压政策。

介绍了周恩来及贺龙的人生经历以及他们独特的个人魅力。

介绍了许多年轻的红军战士们因为被剥削被压迫的命运而参加红军、热爱红军的故事。

第三章在保安讲述了共产党领导人毛泽东给作者的初步印象:健康、质朴纯真,有幽默感、精明、精力过人,是一个颇有天赋的军事和政治战略家。

谈到了共产党的基本政策是反帝反封。

红军大学开展的各项课程以及红军剧社开展的宣传工作。

第四章一个共产党员的由来*讲述了共产党领导人毛泽东的人生经历、思想变改以及成长为红军领导人的过程。

第五章长征讲述了红军长征的艰难过程。

着生记叙了第五次大围剿,以及长征中强渡大渡河、过大草原等艰难英勇的事迹。

第六章红星在西北讲述了刘志丹开创西北苏区的历程,西北大灾荒和苛捐杂税给人民带来的苦难。

苏维埃社会、政治、经济、文化、货币各方而政策。

第七章去前线的路上讲述了普通农民对红军的拥护,对苏区工业的繁荣以及苏区工人身上具有的乐观活泼的社会主义工业精神第八章同红军在一起讲述了作者深入到真正的红军内部,了解他们年轻、精神饱满、训练严格、纪律严明、装备出色、政治觉悟高,才使得他们成为铁打的军队。

并且讲述了促使司令员彭德怀走上革命道路的悲惨童年经历,以及他独特的个人魅力。

红军采用游击战术的原因和策略。

红军战士健康丰富的生活。

第九章同红军在一起(续)共产党军事领导人徐海东的人生历程以及中国残酷的阶级战争给老百姓带来的杀戮和苦难。

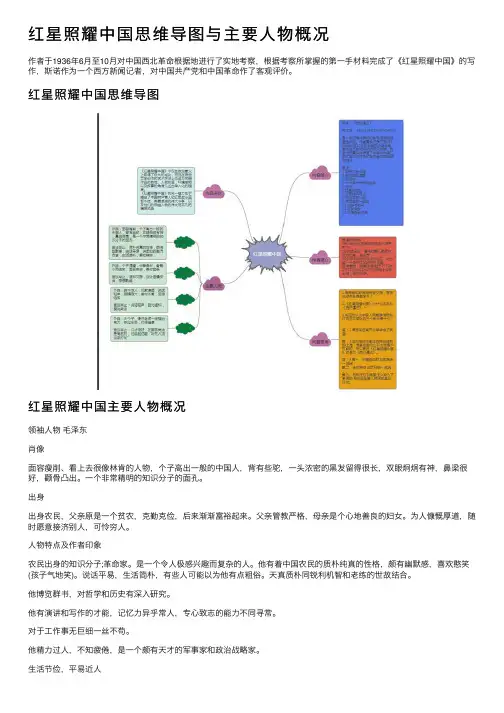

红星照耀中国思维导图与主要⼈物概况作者于1936年6⽉⾄10⽉对中国西北⾰命根据地进⾏了实地考察,根据考察所掌握的第⼀⼿材料完成了《红星照耀中国》的写作,斯诺作为⼀个西⽅新闻记者,对中国共产党和中国⾰命作了客观评价。

红星照耀中国思维导图红星照耀中国主要⼈物概况领袖⼈物⽑泽东肖像⾯容瘦削、看上去很像林肯的⼈物,个⼦⾼出⼀般的中国⼈,背有些驼,⼀头浓密的⿊发留得很长,双眼炯炯有神,⿐梁很好,颧⾻凸出。

⼀个⾮常精明的知识分⼦的⾯孔。

出⾝出⾝农民,⽗亲原是⼀个贫农,克勤克俭,后来渐渐富裕起来。

⽗亲管教严格,母亲是个⼼地善良的妇⼥。

为⼈慷慨厚道,随时愿意接济别⼈,可怜穷⼈。

⼈物特点及作者印象农民出⾝的知识分⼦;⾰命家。

是⼀个令⼈极感兴趣⽽复杂的⼈。

他有着中国农民的质朴纯真的性格,颇有幽默感,喜欢憨笑(孩⼦⽓地笑)。

说话平易,⽣活简朴,有些⼈可能以为他有点粗俗。

天真质朴同锐利机智和⽼练的世故结合。

他博览群书,对哲学和历史有深⼊研究。

他有演讲和写作的才能,记忆⼒异乎常⼈,专⼼致志的能⼒不同寻常。

对于⼯作事⽆巨细⼀丝不苟。

他精⼒过⼈,不知疲倦,是⼀个颇有天才的军事家和政治战略家。

⽣活节俭,平易近⼈使⼈感动他有⼀种在必要时当机⽴断的魄⼒。

他是个认真研究哲学的⼈,是⼀个有相当深邃感情的⼈。

朱德外貌与⾔谈举⽌在长征的红军中,⼈们经常可以看到⼀个年已五旬、⾯容坚毅⽽⼜慈祥的指挥员,在队伍中激励⼴⼤指战员。

这就是红军总司令朱德。

由于他年纪已⼤,⾐着与战⼠⼀样破旧,⼈们给他起了个绰号叫“伙夫头”,⽽他本⼈也以这个绰号为荣,因为这体现了⼈民军队官兵⼀致的精神。

出⾝与家庭贫苦农民家庭出⾝。

⽗亲彭民⾔,早年⾝体健壮,靠贩茶为⽣,后来因劳累得了哮喘病,不能下地耕种了,只能以给⼈家装殓死⼈挣⼝饭吃。

受教育的情况朱德从⼩在私塾念书,还上了⼩学、中学,后来考⼊了成都的⾼等师范学校体育科。

他逐渐接受了⾰命反帝的思想,思考怎样救国救民,⼀直没有明确的答案。

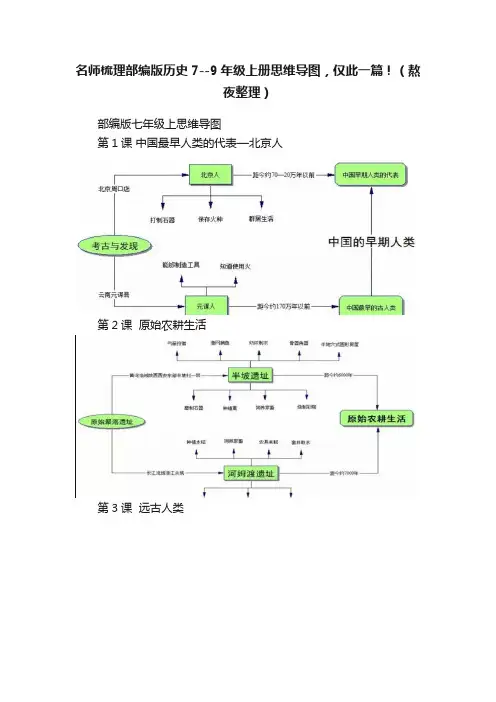

名师梳理部编版历史7--9年级上册思维导图,仅此一篇!(熬

夜整理)

部编版七年级上思维导图

第1课中国最早人类的代表—北京人

第2课原始农耕生活

第3课远古人类

第4课早起国家的产生和发展

第5课青铜器与甲骨文

第6课动荡的春秋时期

第7课战国时期的社会变化

第8课百家争鸣

第9课秦统一中国

第10课秦末农民大起义

第11课西汉的建立和“文景之治”

第12课汉武帝巩固统大一统王朝

第13课东汉的兴亡

第14课沟通中外文明的“丝绸之路”

第15课两汉的科技和文化

第16课三国鼎立

第17课西晋的短暂统一和北方各民族的内迁

第18课东晋南朝时期江南地区的开发

第19课北魏统治和北方民族大交融

第20课魏晋南北朝的科技与文化

部编版八年级上思维导图

部编版九年级上思维导图

文章来源:。

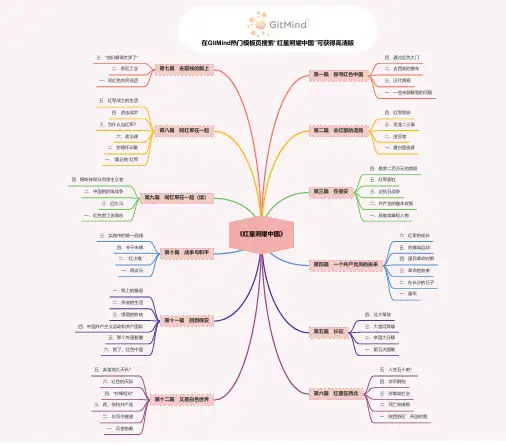

《红星照耀中国》

第一篇 探寻红色中国

四.通过红色大门

二.去西安的慢车三.汉代青铜

一.一些未获解答的问题

第二篇 去红都的道路

四.红军旅伴三.贺龙二三事二.造反者一.遭白匪追逐

第三篇 在保安

四.悬赏二百万元的首级

五.红军剧社

三.论抗日战争

二.共产党的基本政策一.苏维埃掌权人物

第四篇 一个共产党员的由来

六.红军的成长五.苏维埃运动四.国民革命时期三.革命的前奏二.在长沙的日子

一.童年

第五篇 长征

四.过大草地三.大渡河英雄二.举国大迁移一.第五次围剿

第六篇 红星在西北

五.人生五十始!四.货币解剖

三.苏维埃社会二.死亡和捐税

一.陕西苏区:开创时期

第七篇 去前线的路上

三.“他们唱得太多了”

二.苏区工业

一.同红色农民谈话

第八篇 同红军在一起五.红军战士的生活

四.游击战术

三.为什么当红军?

六.政治课二.彭德怀印象一.“真正的”红军

第九篇 同红军在一起(续)

四.穆斯林和马克思主义者

二.中国的阶级战争

三.四大马

一.红色窑工徐海东

第十篇 战争与和平

三.实践中的统一战线

四.关于朱德二.“红小鬼”一.再谈马

第十一篇 回到保安

一.路上的邂逅二.保安的生活三.俄国的影响

四.中国共产主义运动和共产国际

五.那个外国智囊六.别了,红色中国

第十二篇 又是白色世界

五.友谊地久天长?

六.红色的天际四.“针锋相对”三.蒋、张和共产党

二.总司令被逮一.兵变前奏

在GitMind 热门模板页搜索“红星照耀中国”可获得高清版。

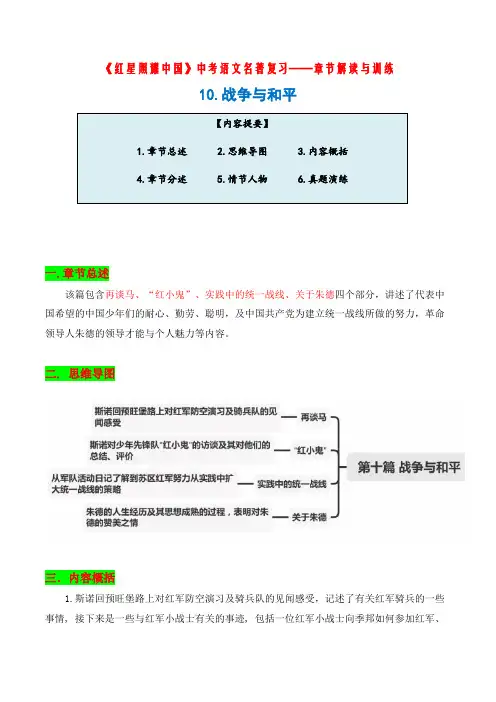

《红星照耀中国》中考语文名著复习——章节解读与训练10.战争与和平一.章节总述该篇包含再谈马、“红小鬼”、实践中的统一战线、关于朱德四个部分,讲述了代表中国希望的中国少年们的耐心、勤劳、聪明,及中国共产党为建立统一战线所做的努力,革命领导人朱德的领导才能与个人魅力等内容。

二. 思维导图三.内容概括1.斯诺回预旺堡路上对红军防空演习及骑兵队的见闻感受,记述了有关红军骑兵的一些事情, 接下来是一些与红军小战士有关的事迹,包括一位红军小战士向季邦如何参加红军、红军如何帮助他们家人,少先队员的英勇事迹, 他们的精神状态等。

红色中国的少年们耐心、勤劳、聪明、努力学习,代表着中国的希望。

2.讲述斯诺从军队活动的日记中了解到苏区红军是如何努力从实践中扩大统一战线的策略,以便团结一切可以团结的人进行抗日。

3.重点叙述了朱德同志的事迹, 包括他对红军的杰出领导、他夫人的情况、他对部下的爱护、天性极端温和又十分负责任、喜欢读书, 然后是朱德的一些早年经历以及如何参加革命工作, 以及他与毛泽东的合作:朱、毛的联合不是相互竞争的,而是相辅相成的。

四.章节分述1、再谈马主要简述了斯诺回预旺堡路上对红军防空演习及骑兵队的见闻感受。

(1)红军在韦州县得红城子进行修正和“巩固”新区,甘肃南部得马鸿逵国军部下一整个师向红军投诚。

(2)红军转移路上逼真的防空演习。

(3)对回汉骑兵队高超缜密得战术得赞叹和对骑兵得敬意。

2、“红小鬼”主要简述来斯诺对少年先锋队“红小鬼”的访谈及其对他们得总结、评价。

(1)福建漳州一位十五岁红军号手得故事,“山西娃娃”得故事,十五岁瘦少年“宣传员”得故事,十四岁上海无线电学生的故事,李克农通讯员“向季邦”纠正自己名字的故事。

尽管他们来历弄不清楚,但他们的故事流传很多,从他们身上斯诺更加深刻认识到他们参加红军的原因和目的。

(2)少年先锋队:共产主义青年团组织的,苏区有约四万人,每一个驻军地都有一个“模范连”,年龄约十二岁至十七岁,来自各地。

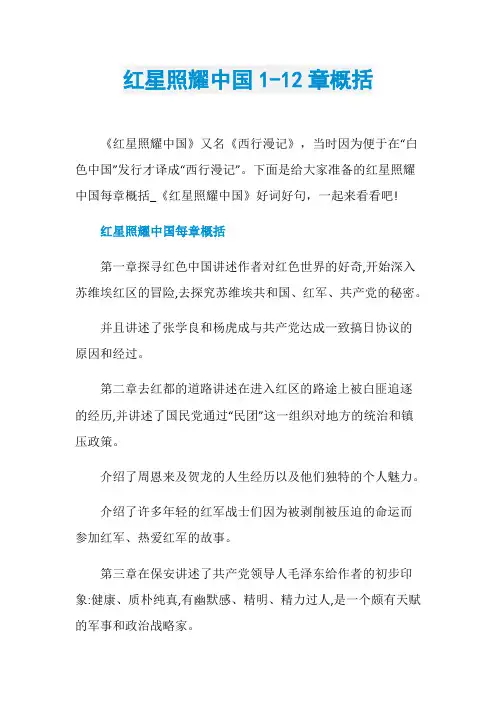

红星照耀中国1-12章概括《红星照耀中国》又名《西行漫记》,当时因为便于在“白色中国”发行才译成“西行漫记”。

下面是给大家准备的红星照耀中国每章概括_《红星照耀中国》好词好句,一起来看看吧!红星照耀中国每章概括第一章探寻红色中国讲述作者对红色世界的好奇,开始深入苏维埃红区的冒险,去探究苏维埃共和国、红军、共产党的秘密。

并且讲述了张学良和杨虎成与共产党达成一致搞日协议的原因和经过。

第二章去红都的道路讲述在进入红区的路途上被白匪追逐的经历,并讲述了国民党通过“民团”这一组织对地方的统治和镇压政策。

介绍了周恩来及贺龙的人生经历以及他们独特的个人魅力。

介绍了许多年轻的红军战士们因为被剥削被压迫的命运而参加红军、热爱红军的故事。

第三章在保安讲述了共产党领导人毛泽东给作者的初步印象:健康、质朴纯真,有幽默感、精明、精力过人,是一个颇有天赋的军事和政治战略家。

谈到了共产党的基本政策是反帝反封。

红军大学开展的各项课程以及红军剧社开展的宣传工作。

第四章一个共产党员的由来*讲述了共产党领导人毛泽东的人生经历、思想变改以及成长为红军领导人的过程。

第五章长征讲述了红军长征的艰难过程。

着生记叙了第五次大围剿,以及长征中强渡大渡河、过大草原等艰难英勇的事迹。

第六章红星在西北讲述了刘志丹开创西北苏区的历程,西北大灾荒和苛捐杂税给人民带来的苦难。

苏维埃社会、政治、经济、文化、货币各方而政策。

第七章去前线的路上讲述了普通农民对红军的拥护,对苏区工业的繁荣以及苏区工人身上具有的乐观活泼的社会主义工业精神第八章同红军在一起讲述了作者深入到真正的红军内部,了解他们年轻、精神饱满、训练严格、纪律严明、装备出色、政治觉悟高,才使得他们成为铁打的军队。

并且讲述了促使司令员彭德怀走上革命道路的悲惨童年经历,以及他独特的个人魅力。

红军采用游击战术的原因和策略。

红军战士健康丰富的生活。

第九章同红军在一起(续)共产党军事领导人徐海东的人生历程以及中国残酷的阶级战争给老百姓带来的杀戮和苦难。

红星照耀中国每章内容概括400字《西行漫记》又名《红星照耀中国》。

作者埃德加·斯诺,于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1、第一章探寻红色中国讲述作者对红色世界的好奇,开始深入苏维埃红区的冒险,去探究苏维埃共和国、红军、共产党的秘密。

并且讲述了张学良和杨虎成与共产党达成一致搞日协议的原因和经过。

2、第二章去红都的道路讲述在进入红区的路途上被白匪追逐的经历,并讲述了国民党通过“民团”这一组织对地方的统治和镇压政策。

介绍了周恩来及贺龙的人生经历以及他们独特的个人魅力。

介绍了许多年轻的红军战士们因为被剥削被压迫的命运而参加红军、热爱红军的故事。

3、第三章在保安讲述了共产党领导人毛泽东给作者的初步印象:健康、质朴纯真,有幽默感、精明、精力过人,是一个颇有天赋的军事和政治战略家。

谈到了共产党的基本政策是反帝反封。

红军大学开展的各项课程以及红军剧社开展的宣传工作。

4、第四章一个共产党员的由来本章讲述了共产党领导人毛泽东的人生经历、思想变改以及成长为红军领导人的过程。

5、第五章长征讲述了红军长征的艰难过程。

着重记叙了第五次大围剿,以及长征中强渡大渡河、过大草原等艰难英勇的事迹。

6、?第六章红星在西北讲述了刘志丹开创西北苏区的历程,西北大灾荒和苛捐杂税给人民带来的苦难。

苏维埃社会、政治、经济、文化、货币各方而政策。

7、第七章去前线的路上讲述了普通农民对红军的拥护,对苏区工业的繁荣以及苏区工人身上具有的乐观活泼的社会主义工业精神8、第八章同红军在一起讲述了作者深入到真正的红军内部,了解他们年轻、精神饱满、训练严格、纪律严明、装备出色、政治觉悟高,才使得他们成为铁打的军队。

并且讲述了促使司令员彭德怀走上革命道路的悲惨童年经历,以及他独特的个人魅力。

红军采用游击战术的原因和策略。

红军战士健康丰富的生活。

9、第九章同红军在一起(续)共产党军事领导人徐海东的人生历程以及中国残酷的阶级战争给老百姓带来的杀戮和苦难。

部编版:七上历史《全册思维导图》第1课中国最早人类的代表—北京人

第2课原始农耕生活

第3课远古人类

第4课早起国家的产生和发展

第5课青铜器与甲骨文

第6课动荡的春秋时期

第7课战国时期的社会变化

第8课百家争鸣

第9课秦统一中国

第10课秦末农民大起义

第11课西汉的建立和“文景之治”

第12课汉武帝巩固统大一统王朝

第13课东汉的兴亡

第14课沟通中外文明的“丝绸之路”

第15课两汉的科技和文化

第16课三国鼎立

第17课西晋的短暂统一和北方各民族的内迁

第18课东晋南朝时期江南地区的开发

第19课北魏统治和北方民族大交融

第20课魏晋南北朝的科技与文化。

《红星照耀中国》中考语文名著复习——章节解读与训练06.红星在西北一.章节总述该篇包含陕西苏区:开创时期、死亡和捐税、苏维埃社会、货币解剖、人生五十始五个部分,讲述了刘志丹的人生经历和在西北开创苏维埃的历程等内容。

二. 思维导图三.内容概括斯诺重点介绍了刘志丹这个传奇式的人物在陕西苏区开创和发展壮大的事迹。

刘志丹于一九三一年举起一面红旗,在保安着手组织了一支独立的军队,攻占了保安和中阳两县,在陕北迅速展开活动。

刘志丹在一九三六年三月领导突击队袭击敌军工事时受了重伤,不幸牺牲,他葬在瓦窑堡,苏区把红色中国的一个县份改名志丹县来纪念他。

斯诺认为,虽然西北这些苏区是围绕着刘志丹这个人物发展壮大的,但不是刘志丹,而是生活条件本身产生了他的人民这个震天撼地的运动。

斯诺在这一章主要分析了共产主义得到农民拥护的原因。

他介绍了西北苏维埃的种种政策措施,重新分配土地、取消高利贷、取消苛捐杂税、消灭特权阶级,而这也是农民拥护共产主义运动的经济基础。

因为红军没有像其他军队那样对农民强加压迫和剥削,所以,农民对于共产主义都非常欢迎。

斯诺认为,合作化运动的大力推广也为集体化做了初步的教育工作。

四.章节分述1、陕西苏区:开创时期主要讲述了刘志丹在西北开创苏维埃的历程及其自己的人生经历。

a、刘志丹,出生于保安中农之家,榆林上学→黄埔军校→汉口→上海→陕西。

1929、1932年生涯犹如一个万花筒,失败、挫折、捣乱、冒险、死里逃生、官复原职等,有“刀枪不入”的神话,是现代侠盗罗宾汉。

b、1933年初组织成立陕西第一个苏维埃,之后红军壮大,成立了陕西省苏维埃政府,苏区有了自己的银行、邮局、钞票、邮票等。

c、1935年7月25日,整编为红十五军团,徐海东任总司令,刘志丹任副总司令兼陕西晋革命军市委员会主席。

→被张胖子“审问”之后复职→1936年过黄河进山西指挥“抗日”东征,途中不幸牺牲,葬在瓦尔堡,后来把保安改为“刘志丹县”以纪念他。