第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 格式:ppt

- 大小:306.00 KB

- 文档页数:8

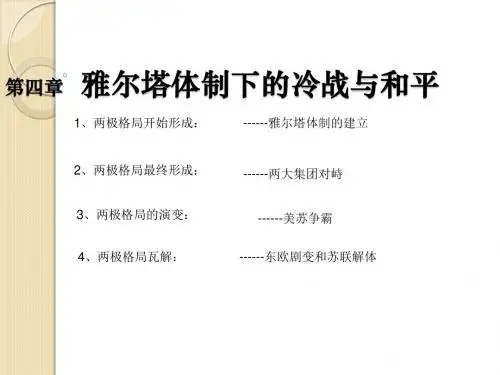

单元总结(四)知识导图思维整合一、两极格局的形成1.条件(1)第二次世界大战后,西欧各国普遍衰落,美国的政治、经济实力膨胀,确立了资本主义世界的霸主地位。

(2)社会主义越出一国范围,苏联的政治军事力量不断壮大,社会主义阵营逐渐形成。

2.过程(1)从二战后期开始,美苏等国按照雅尔塔等会议确立的原则,重新划分势力范围,形成新的国际关系体系——雅尔塔体系。

(2)随着美苏同盟关系的破裂,美国对苏联实行冷战政策,推行杜鲁门主义,实施马歇尔计划,组建北约组织;苏联采取一系列对抗措施,建立情报局,成立经互会,组建华约组织。

欧洲出现了两大军事集团对峙的局面,两极格局正式形成。

二、两极格局的演变1.从20世纪50年代中期开始,两极对峙演变为美苏之间的争霸。

从20世纪50年代中期到60年代初,双方既有紧张的对峙,如柏林墙的修筑、古巴导弹危机,也有缓和,如戴维营精神的出现,但战略优势仍在美国方面。

2.从20世纪60年代中期到70年代,美国开始调整全球战略,由全面扩张转为战略收缩,在与苏联搞“缓和”的同时,积极推行“和平演变”策略。

苏联奉行霸权主义政策,在世界范围内到处出击。

3.从20世纪80年代起,美国重新强硬,步步进逼,而苏联无法承受全球争霸带来的沉重负担,开始主动同美国“缓和”。

三、两极格局的结束1.戈尔巴乔夫改革引起苏联和东欧局势混乱。

2.20世纪80年代末90年代初,东欧剧变、苏联解体,冷战结束,美苏两极对峙的局面宣告结束。

四、冷战的发展:美苏争霸中三阶段的较量1.第一阶段的较量(1)特点:表面上的短暂“和解”;实际上是争夺世界霸权最为剑拔弩张的时期。

(2)重大事件:“和解”——1959年的赫氏访美与戴维营会谈;美国艾森豪威尔的两手政策。

争夺——第二次柏林危机和柏林墙的修建;激烈的核军备竞赛;最具代表性的是1962年的古巴导弹危机。

2.第二阶段的较量页 1 第(1)特点:双方以“缓和”为主(尼克松主义的外交方针和勃列日涅夫的麻痹西方的缓和战略——70年代外交政策的首位),也有对抗。

13. 雅尔塔体系下的冷战与和平武汉市弘桥中学 汪学毅 曾 芳【导学指南】二次大战后,出现了美苏两极对峙的雅尔塔体系,形成长期“冷战”的局面。

在新的历史条件下,争取世界和平,避免核战争的灾难,是国际社会最关注的重大问题。

20世纪下半叶,新的世界大战虽然没有爆发,但局部战争连绵不绝,地区冲突此起彼伏,国际危机层出不穷,世界并不太平。

学习这个专题,我们应当:1.了解美苏两极对峙格局的形成,了解美苏冷战局面形成的主要过程,认识冷战局面形成的原因和特点。

认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。

2.了解美苏争霸的发展过程。

3.了解朝鲜战争与越南战争,以及中东战争等局部战争。

【材料选读】材料一 杜鲁门主义在目前世界历史中,几乎所有国家都必须在两种生活方式中选择一种。

……必须支持各国自由人民,他们正在抵制武装的少数集团或外来压力所试行的征服活动。

……世界各国的自由人民都在期待美国的支持,以维护他们的自由,伟大的责任已经降临到美国头上。

……我相信,这是美国外交政策的转折点,它现在宣布,不论在什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都与美国安全有关。

——杜鲁门在国会关于援助希腊和土耳其演说(1947年3月12日)我们必须强硬对付俄国人,他们不知行止,好似水牛闯进瓷器店。

他们建立政府只有21年,我们已逾百年,英国更是有数百年悠久历史。

我们必须教导他们如何知行知止……我们赢得的胜利把领导世界的重担持续放到了美国人民的肩上,全世界都应该采取美国的制度,不管我们喜欢与否,未来的经济格局将取决于我们。

——杜鲁门的演说(1947年3月),转引自基辛格《大外交》材料解读“世界各国的自由人民都在期待美国的支持……伟大的责任已经降临到美国头上。

”也就是向世界宣布美国现在的责任已经不在只是针对美国本土,而是对世界扩张,这种扩张其目的是把苏联的势力“遏制”在其本土和东欧的范围内,不准苏联染指其他地区的事务。

“美国外交政策的转折点”是指美国全面开始全球扩张的外交政策。

高中历史第四单元雅尔塔体制下的“冷战”与和平4.14“冷战”的缘起素材岳麓版选修3第14课冰冻三尺非一日之寒——“冷战”的缘起素材1.雅尔塔体制的确立第二次世界大战末期美、英、苏三国首脑在苏联克里木半岛雅尔塔举行的会议。

1945年初,德国法西斯临近灭亡,反法西斯战争接近最后胜利,美、英、苏之间的矛盾日益明显暴露。

为加强相互信赖,协调战略计划,尽快结束战争,安排战后国际事务,维护战后和平,三国首脑富兰克林·德拉诺·罗斯福、温斯顿·伦纳德·斯宾塞·丘吉尔和约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林于1945年2月4—11日在雅尔塔举行会议。

会议的主要内容有:①战后处置德国问题,决定由美、英、法、苏四国分区占领德国和德国必须交付战争赔偿以及彻底消灭德国军国主义和纳粹主义的一般原则。

②波兰问题,三国决定波兰东部边界大体上以寇松线为准,在若干区域作出对波兰有利的5—8公里的逸出,同意波兰在北部和西部应获得新的领土,其最后定界留待和会解决;关于波兰政府的组成经过激烈争论,同意以卢布林的波兰临时政府为基础进行改组,容纳国内外其他民主人士。

③远东问题,苏联承诺在欧洲战争结束后2—3个月内参加对日作战,其条件是:维持外蒙古的现状,库页岛南部及邻近岛屿交还苏联,大连商港国际化,苏联租用旅顺港为海军基地,苏、中共同经营中东铁路和南满铁路,千岛群岛交予苏联;④联合国问题,同意苏联的乌克兰和白俄罗斯加盟共和国为联合国创始会员国,决定美、英、法、苏、中五国为安理会常任理事国,规定实质性问题常任理事国一致同意的原则。

此外,会议还讨论了希腊、南斯拉夫、意大利等欧洲国家的有关问题。

会议签署了《雅尔塔协定》,通过了《被解放的欧洲的宣言》和《克里米亚宣言》等文件。

此次会议巩固和维护了三国战时联盟,对协调盟国对德、日作战,加速反法西斯战争的胜利进程和促进战后和平稳定局面的形成起到重要积极作用,为联合国的建立奠定了基础。

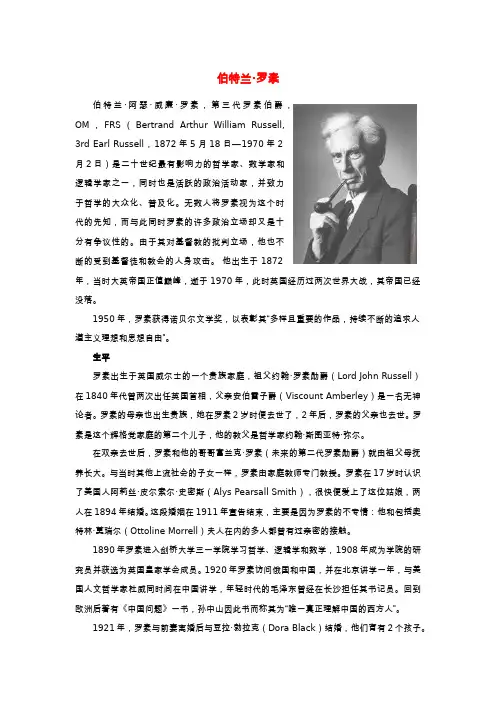

伯特兰·罗素伯特兰·阿瑟·威廉·罗素,第三代罗素伯爵,OM,FRS(Bertrand Arthur William Russell,3rd Earl Russell,1872年5月18日—1970年2月2日)是二十世纪最有影响力的哲学家、数学家和逻辑学家之一,同时也是活跃的政治活动家,并致力于哲学的大众化、普及化。

无数人将罗素视为这个时代的先知,而与此同时罗素的许多政治立场却又是十分有争议性的。

由于其对基督教的批判立场,他也不断的受到基督徒和教会的人身攻击。

他出生于1872年,当时大英帝国正值巅峰,逝于1970年,此时英国经历过两次世界大战,其帝国已经没落。

1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。

生平罗素出生于英国威尔士的一个贵族家庭,祖父约翰·罗素勋爵(Lord John Russell)在1840年代曾两次出任英国首相,父亲安伯雷子爵(Viscount Amberley)是一名无神论者。

罗素的母亲也出生贵族,她在罗素2岁时便去世了,2年后,罗素的父亲也去世。

罗素是这个辉格党家庭的第二个儿子,他的教父是哲学家约翰·斯图亚特·弥尔。

在双亲去世后,罗素和他的哥哥富兰克·罗素(未来的第二代罗素勋爵)就由祖父母抚养长大。

与当时其他上流社会的子女一样,罗素由家庭教师专门教授。

罗素在17岁时认识了美国人阿莉丝·皮尔索尔·史密斯(Alys Pearsall Smith),很快便爱上了这位姑娘,两人在1894年结婚。

这段婚姻在1911年宣告结束,主要是因为罗素的不专情:他和包括奥特林·莫瑞尔(Ottoline Morrell)夫人在内的多人都曾有过亲密的接触。

1890年罗素进入剑桥大学三一学院学习哲学、逻辑学和数学,1908年成为学院的研究员并获选为英国皇家学会成员。

和平演变定义和平演变是西方资本主义国家对于社会主义国家所采取的一种"超越遏制战略",以促使社会主义国家崩溃瓦解。

“和平演变〞就是一种非暴力的衍生变化过程。

西方资本主义国家在利用武力侵略不能将社会主义国家消灭的情况下,通过采用技术交流、文化交往等方式影响社会主义国家人们的心理、行为方式,进而使社会主义国家的生活方式、国家运行变成资本主义式的,从而在不动声色中消灭社会主义国家。

渊源这个词汇出现于二战后5-60年代的冷战时期,由美国国会议员杜勒斯在20世纪50年代初提出。

由于它所进行的过程中并没有发生战争,所以叫"和平演变". 西方国家以贷款、贸易、科技等各种手段诱压东欧国家,促使它们向西方靠拢,向资本主义“和平演变〞。

按照尼克松的解释,“和平演变〞战略的一个根本思路是“寻找一种方法越过、潜入和绕过铁幕〞,在两制度之间进行一场“和平竞赛〞,“这种竞赛将会促进他们的制度发生和平演变〞,以使“共产主义从内部解体〞。

从以往的实践来看,和平演变大致有以下几条途径:第一个途径是进行以资产阶级意识形态为核心的思想渗透。

美国在西欧设立两个专门对东欧和苏联社会主义国家进行政治和文化渗透的大型播送电台——“自由欧洲电台〞和“自由电台〞。

这两个电台公开成认,其主要任务和目的是从美国利益出发,通过向苏联、东欧国家的人民特别是青年“传播国际以及苏联、东欧国家内发生的重大信息〞,介绍西方社会的成就、生活及价值观念,促进苏联、东欧的“言论自由〞和“人权原那么受到尊重〞,即“尊重人权和民主原那么、尊重言论自由〞“促进自由交流思想〞。

第二个途径是分化瓦解,诱压兼施,煽动民族情绪,支持社会主义国家内部的反对派,并且运用经济手段来诱压社会主义国家接受西方条件,动辄以“经济制裁〞相威胁。

美国等西方国家随时密切注视着东欧、苏联等国的内部动向,例如,当1980年波兰团结工会成立以后,“美联社〞“路透社〞“自由欧洲电台〞等都大加吹捧。