神经肌肉阻滞的基础与临床

- 格式:pdf

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:47

何谓去极化肌松药Ⅰ相阻滞与Ⅱ相阻滞【术语与解答】Ⅰ相阻滞与Ⅱ相阻滞简述如下:1. Ⅰ相阻滞是去极化肌松药(琥珀胆碱)特有的神经-肌肉阻滞效应,因琥珀胆碱分子构型与乙酰胆碱(ACh)神经递质相似,ACh与神经-肌肉接头后膜的N2型胆碱能受体(AChR)结合后,可使终板膜产生去极化效应,骨骼肌先成束状收缩,而后呈现肌肉松弛,该终板膜持续性去极化称为Ⅰ相阻滞。

此外,终板膜的持续性去极化,致使AChR对来自神经-肌肉间隙的Ach不再被激活,从而终板膜形成持续性去极化阻滞。

Ⅰ相阻滞的特征为:①首次静脉注射去极化肌松药(琥珀胆碱)后,在骨骼肌松弛之前一般先出现肌纤维成束状收缩;②对强直刺激或四个成串刺激不出现衰减征象;③无强直刺激后易化现象;④去极化肌松药产生的去极化阻滞效应不能被抗胆碱酯酶药(新斯的明)所逆转。

需要指出的是,若大剂量或长时间持续性应用去极化肌松药(琥珀胆碱),神经-肌肉接头后膜去极化阻滞的性质易演变为非去极化阻滞,其肌松时效可明显延长,此时已由Ⅰ相阻滞演变为Ⅱ相阻滞。

演变为Ⅱ相阻滞后,采用四个成串刺激可出现衰减征象,强直刺激出现易化现象,患者肌力恢复往往延迟,同时表现为呼吸抑制延长。

2. Ⅱ相阻滞①去极化肌松药Ⅱ相阻滞(简称Ⅱ相阻滞,也称非去极化阻滞,还称之为脱敏感阻滞或双向阻滞)是指给予去极化肌松药(琥珀胆碱)后的一段时间内机体出现另外一种状态的神经-肌肉传导阻滞;②Ⅱ相阻滞通常发生于大剂量或长时间以及反复应用琥珀胆碱之后,也可出现血浆假性胆碱酯酶异常患者应用正常剂量的琥珀胆碱之后。

也有学者认为是神经-肌肉接合部存在过多的琥珀胆碱分子,致使接头后膜的AChR反复开放,从而导致接头后膜电位失衡;③琥珀胆碱长时间静脉输注,其终板膜持续性去极化,有可能因其他因素引起AChR的离子通道和构型发生改变而产生Ⅱ相阻滞;④如琥珀胆碱与酯类局麻药普鲁卡因同为血浆胆碱酯酶水解,早年的普鲁卡因静脉复合麻醉(琥珀胆碱与普鲁卡因复合)则可促成琥珀胆碱在终板膜上的去极化效应转变为非去极化,即Ⅱ相阻滞;⑤正常情况下,应用临床剂量的琥珀胆碱所呈现的是去极化阻滞(Ⅰ相阻滞),而使用琥珀胆碱期间出现Ⅱ相阻滞(非去极化阻滞)其作用机制目前尚未完全明确,故Ⅱ相阻滞是一种颇为复杂的现象;⑥去极化肌松药所产生的Ⅱ相阻滞,能对强直刺激和四个成串刺激出现衰减,神经-肌肉接头终板膜的去极化已演变为非去极化,从理论上讲,Ⅱ相阻滞能被胆碱酯酶抑制药所逆转,但出现Ⅱ相阻滞能否用胆碱酯酶抑制药拮抗至今还有争议,有人认为Ⅱ相阻滞是一个过程,全身各肌肉之间或同一肌肉不同肌纤维所产生的Ⅱ相阻滞有可能不在同一程度,若是典型的Ⅱ相阻滞,则可以用新斯的明拮抗。

神经肌肉阻滞药的名词解释神经肌肉阻滞药是一类药物,常用于麻醉手术中,能够通过阻止神经与肌肉之间的化学传导,达到松弛肌肉、减轻疼痛,并促进麻醉效果的目的。

这类药物的应用范围广泛,从常规外科手术到整形手术等各种类型的手术过程中都被广泛使用。

在手术中,神经肌肉阻滞药可以通过阻断神经末梢与肌肉之间的信号传输,使肌肉无法产生收缩反应,从而达到松弛的效果。

这对于外科手术来说非常重要,因为它可以减少手术切口的张力,使手术操作更加顺利,并减少手术过程中对患者的不适感。

神经肌肉阻滞药的作用机制涉及神经肌肉接头部位的作用。

在正常情况下,神经末梢通过释放乙酰胆碱来激活肌肉收缩。

而神经肌肉阻滞药会阻断乙酰胆碱的释放或作用,从而使肌肉失去收缩能力。

根据作用方式的不同,神经肌肉阻滞药可分为两类:非去极化型和去极化型。

非去极化型药物主要通过占据乙酰胆碱受体的位置,阻断其与乙酰胆碱结合,从而达到阻滞效果。

去极化型药物则是通过阻止乙酰胆碱受体的活性,从而使药物本身产生与乙酰胆碱相反的效应,导致肌肉无法收缩。

除了在麻醉手术中的应用,神经肌肉阻滞药也可以用于其他领域,如急诊医学、康复治疗等。

在急诊医学中,一些疼痛性骨折或关节脱位的患者可能需要肌肉阻滞来减轻疼痛并促进复位。

而在康复治疗中,神经肌肉阻滞药可以用于治疗痉挛或肌肉疼痛,提供短期的缓解效果。

然而,神经肌肉阻滞药并非没有风险。

在使用过程中,一些患者可能出现不良反应,如过敏反应、低血压和呼吸抑制等。

因此,医生在应用神经肌肉阻滞药时必须严格掌握药物的剂量和使用方法,确保患者的安全。

此外,还需要注意的是,神经肌肉阻滞药并非能够治疗疾病的药物,它只是在特定情况下用于临时松弛肌肉、减轻疼痛的工具。

因此,在使用神经肌肉阻滞药之前,医生需要进行全面的评估,确保其适用于特定患者,并与其他药物或治疗计划相互配合。

总之,神经肌肉阻滞药是一类用于麻醉手术和其他医学领域的药物。

它通过阻断神经与肌肉之间的信号传导,使肌肉无法收缩,从而达到松弛肌肉、减轻疼痛的效果。

腹横肌平面、髂腹下和髂腹股沟神经阻滞一、解剖和阻滞范围腹部的皮肤、肌肉由T7~L1神经支配。

这些躯干神经走行于腹内斜肌与腹横肌的“腹横平面”内。

而在髂前上棘水平,该肌间平面走行髂腹下和髂腹股沟神经。

在腹横平面内注射局麻药,可以阻滞单侧腹部皮肤、肌肉和壁层腹膜。

而局麻药输注入髂腹下和髂腹股沟神经水平,可阻滞下腹部、腹股沟、大腿上部内侧、会阴区前部。

二、适应证超声引导技术的应用开展,使得无运动神经纤维的体表神经阻滞得到了快速的发展,在超声直视下可准确定位神经,即便无法直视神经时,从图像上也可观察药物扩散以判断注射点是否需要调整。

因此,超声引导下的腹横平面、髂腹下和髂腹股沟神经阻滞目前已成为临床常用的区域神经阻滞技术。

腹横平面阻滞可用于剖腹手术、阑尾手术、腹腔镜手术、腹壁手术等,但该方法的腹部阻滞范围尚未得到一致结论。

尽管有个案报道显示,单独的腹横平面阻滞用于腹部手术,如髂腹下和髂腹股沟神经阻滞可用于腹股沟疝修补的开放手术。

但临床中并不是每次阻滞都能得到完全的效果,且腹部手术对内脏牵扯造成的不适,影响了该法的广泛应用。

因此,腹横平面内阻滞目前常用于前腹部手术后的术后镇痛。

三、标志和患者体位(一)腹横平面阻滞主要体表标志为肋下缘和髂棘腋前线区域。

患者仰卧位,暴露出操作区域皮肤。

(二)髂腹下和髂腹股沟神经阻滞主要体表标志是髂前上棘。

患者仰卧位,暴露出操作区域皮肤。

四、操作技术(一)腹横平面阻滞标记肋下缘和髂棘,消毒后使用高频线阵探头于腋前线水平显示腹外斜肌、腹内斜肌及腹横肌短轴切面图像。

辨认三层肌肉结构,采用平面内进针技术,将局麻药注入腹内斜肌与腹横肌之间的腹横平面。

结构辨识不清时,可注射0.5ml局麻药观察针尖位置及筋膜扩张。

可按需要在脐水平上下做多点注射以扩大阻滞范围,每侧输注局麻药20ml。

(二)髂腹下和髂腹股沟神经阻滞标记髂前上棘,消毒后使用高频线阵探头于髂前上棘内侧显示腹外斜肌、腹内斜肌及腹横肌短轴切面图像。

超声引导下的神经阻滞温州医学院附属第二医院麻醉科325027 徐旭仲李挺传统上神经阻滞需要借助于局部解剖的体表标志、动脉搏动、针刺感觉异常及神经刺激器探查定位技术寻找神经。

但是,超声技术正使神经阻滞的方式发生根本性变革,麻醉医师已经能够通过超声成像技术直接观察神经及周围的结构,在实时的超声引导下直接穿刺到目标神经周围,实施精确地神经阻滞。

还可通过超声观察局麻药的注射过程,从而保证局麻药均匀的扩散到神经周围。

一、超声技术的基础知识在进行超声引导神经阻滞前,我们需要了解超声的基础物理知识。

从临床观点考虑,其中有两个重要的概念,即穿透性与分辨率。

任何形式的波,包括声波及超声波,都有特定的波长与频率。

频率与分辨率相关,波长与穿透性相关。

临床应用的超声频率在2.5-20MHz之间,高频率超声(>10MHz)可较好的显示神经结构,但只有当神经结构位于表浅的位置(如斜角肌间隙的臂丛神经)才能通过高频超声看到神经。

另外,当频率提高时,波长便降低,因此分辨率(频率)提高时,穿透性(波长)便降低,这时高频超声不能显像深部的神经。

在临床上为了能够清楚的观察斜角肌间隙、锁骨上区域及腋窝的臂丛神经,我们一般选择探头频率在8MHz以上,最好在12-14MHz。

而对于锁骨下、喙突区神经,其频率在6~10MHz之间较为适合。

这种低频可获得更好的穿透性,并能更精确的进行神经定位。

深部神经的超声引导应与神经区域的局部解剖学相结合。

超声的多普勒技术可以清楚地区分血管及血管中的血流速度,从而提高对于局部解剖的观察。

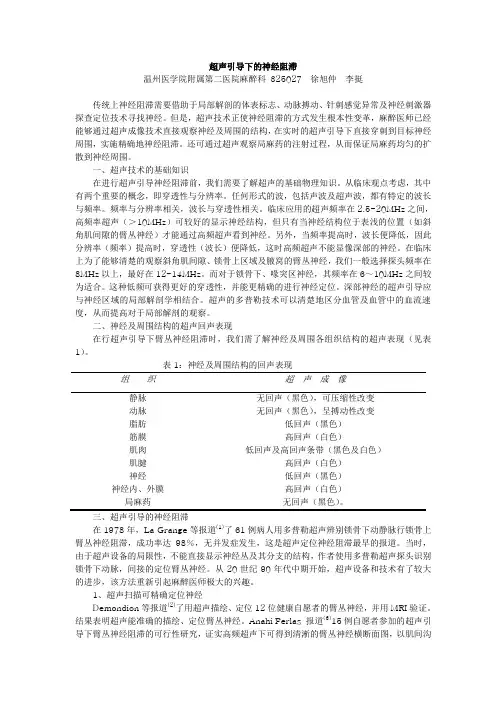

二、神经及周围结构的超声回声表现在行超声引导下臂丛神经阻滞时,我们需了解神经及周围各组织结构的超声表现(见表1)。

表1:神经及周围结构的回声表现组织超声成像静脉无回声(黑色),可压缩性改变动脉无回声(黑色),呈搏动性改变脂肪低回声(黑色)筋膜高回声(白色)肌肉低回声及高回声条带(黑色及白色)肌腱高回声(白色)神经低回声(黑色)神经内、外膜高回声(白色)局麻药无回声(黑色)。

·综述·腰方肌阻滞的解剖基础及其作用机制黄文锋 栗村瑞 【摘要】 随着加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)和舒适化医疗的快速发展,区域神经阻滞技术在围术期疼痛管理中越来越受到关注。

超声引导下腰方肌阻滞(quadratus lumborum block,QLB)作为一种新兴的躯干神经阻滞技术,在临床上广泛应用。

目前QLB的镇痛机制尚不明确,镇痛效果有较大的差异,QLB在ERAS中是否扮演重要角色仍存争议。

该文就QLB的相关解剖学、可能的镇痛机制、入路和临床应用进行综述,为QLB更好地应用于临床提供理论依据。

【关键词】 腰方肌阻滞;作用机制;加速康复外科【引用本文】 黄文锋,栗村瑞.腰方肌阻滞的解剖基础及其作用机制[J].上海医学,2020,43(2):124-128.DOI:10.19842/j.cnki.issn.0253-9934.2020.02.016 作者单位:400037 重庆,中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院麻醉科通信作者:栗村瑞,电子邮箱为617184071@qq.com 超声引导下腰方肌阻滞(quadratuslumborum block,QLB)是一种新兴的躯干神经阻滞技术。

随着加速康复外科(enhanced recoveryafter surgery,ERAS)和舒适化医疗的快速发展,QLB在围术期疼痛管理中的应用越来越受到关注。

目前QLB的镇痛机制尚不明确,镇痛效果差异较大。

以下综述QLB的相关解剖学、可能的镇痛机制、入路和临床应用,为QLB更好地应用于临床提供理论依据。

1 QLB的解剖基础1.1 肌肉 腰方肌是位于腹后壁脊柱两侧的两块深在的不规则的扁肌,起自第12肋骨下缘和第L1至L4横突尖,止于髂嵴上缘。

腰方肌内侧为腰大肌,后方为竖脊肌群,两者之间隔有胸腰筋膜(thoracolumbar fascia,TLF)[1]。

神经阻滞麻醉神经阻滞麻醉是一种用于局部麻醉的方法,通过阻滞神经传导来产生麻痹效果。

它被广泛应用于手术和疼痛管理领域,具有很多优点和适用场景。

本文将讨论神经阻滞麻醉的原理、技术和临床应用。

原理神经阻滞麻醉通过注射麻醉药物或导管放置,将药物输送到特定神经周围,阻断神经传导,从而产生局部麻痹的效果。

这种麻醉方法可以使患者在手术过程中无痛或减少疼痛感觉,并提供较好的手术可控性。

神经阻滞麻醉的药物通常是局部麻醉药物,如利多卡因或布比卡因。

这些药物能够干扰神经纤维的传导功能,从而阻断疼痛信号的传递。

通过合理的药物选择和剂量控制,可以达到理想的麻醉效果。

技术神经刺激定位神经刺激定位是神经阻滞麻醉的关键步骤,其目的是确定准确的注射位置。

常用的神经刺激定位方法包括:1.神经电刺激法:通过在神经附近插入电极,传递脉冲刺激神经,观察患者是否有相应的肌肉收缩反应,以确定神经位置。

2.神经定位仪:利用超声波或电磁定位技术,实时地显示神经和与之相关的血管、组织结构,提供可视化的定位引导。

麻醉药物注射确定了注射位置后,可以开始注射麻醉药物。

常见的注射技术包括:1.单次注射法:将麻醉药物一次性注射到神经周围组织,快速起效。

2.持续输注法:通过导管放置,将麻醉药物缓慢输注到神经周围,能够维持较长时间的麻醉效果。

相关考虑在进行神经阻滞麻醉之前,有一些相关的考虑需要注意:1.患者评估:需要对患者进行全面评估,了解患者的健康状况、病史以及对药物的过敏情况。

2.麻醉药物选择:根据手术类型和部位选择适当的麻醉药物和剂量,以达到安全有效的麻醉效果。

3.麻醉监测:在神经阻滞麻醉过程中需要密切监测患者的生命体征,包括心率、血压、氧饱和度等指标。

临床应用神经阻滞麻醉被广泛应用于各个外科手术领域,尤其在术前、术中和术后的疼痛管理方面具有重要作用。

以下是一些常见的临床应用:1.术前镇痛:在手术前用神经阻滞麻醉给予患者局部麻醉,可以减轻术后疼痛感,提高手术后的恢复情况。

临床肋间神经解剖,肋间神经阻滞疗法适应证、禁忌证、操作方法、疗效评估、不良反应防治及注意事项概述肋间神经阻滞疗法是指在肋间神经附近注入局麻药或以物理方法阻滞肋间神经传导功能,阻断“疼痛—肌肉痉挛—缺血—疼痛”的恶性循环,以达到镇痛、治痛效果的技术。

肋间神经阻滞疗法常用于胸背部疼痛性疾病的治疗,如原发或继发性肋间神经痛、肋骨损伤相关疼痛、肋软骨炎、胸部手术后慢性疼痛、慢性胸膜炎相关疼痛、胸椎病变引起的胸背痛,以及胸部带状疱疹与带状疱疹后神经痛等。

诊断性肋间神经阻滞还可用于胸背部、腹部疼痛疾病的诊断与鉴别诊断,为确定诊断和治疗策略提供依据。

此外,肋间神经阻滞疗法也可用于胸腹部(肺、乳腺、肋骨、肝、肾等部位)手术联合麻醉和术后镇痛。

加速康复外科(ERAS)模式下肋间神经阻滞在胸部手术术前、术中、术后的应用都取得了良好效果,可有效减轻患者疼痛,减少并发症、抑制应激反应,加速患者康复。

近年来,随着可视化影像引导技术的快速发展及在肋间神经阻滞疗法中的广泛应用,学者们对影像引导技术、穿刺路径、药物配比的探索取得较多成果,显著提升了肋间神经阻滞的选择性与准确性,提高了安全性,降低了并发症。

肋间神经解剖学特点胸廓骨骼与肌肉、筋膜解剖胸廓立体结构是由12 块胸椎、12 对左右对称的肋骨、1 块胸骨以及关节和韧带构成,形状近似圆锥形。

第1~7 肋通过软骨与胸骨相连,称为真肋;第8~12 肋称为假肋。

其中,第8~10 肋肋软骨与前一肋软骨相连,形成肋弓,第11、12 肋前端游离。

肋骨之间为肋间肌,肋间肌分为肋间外肌、肋间内肌、肋间最内肌等,肋间外肌位于肋间隙浅层,上起上位肋骨下缘,肌纤维斜行向前下方,止于下位肋骨的上缘。

肋间内肌位于肋间隙深层,起于下位肋骨的上缘,肌纤维斜向后上方,止于上位肋骨的下缘,而肋间最内肌位于肋间内肌深面,仅存在于肋间隙中段三分之一处(图1)。

图1胸廓及肋间肌注:胸廓包括12 对左右对称的肋骨,肋骨之间为肋间肌,肋间肌分为肋间外肌、肋间内肌、肋间最内肌。

关于神经肌肉阻滞的帖子,介绍了几种具有神经肌肉阻断作用的药物会引起类似的症状(/bbs/thread-1987322-1.html),后来问乡医第二瓶用的是阿米卡星和西咪替丁同瓶静滴的,而这两种药都具有神经肌肉阻滞作用,理论上不能联用,但是很多人都这样用过。

引不起问题算是万幸,出现问题,抢救不及时也是很麻烦的事情。

大家看看是不是这个原因呢?[临床经验交流] 警戒药物的神经肌肉阻滞作用有神经肌肉阻滞作用的常用药物分类:1,氨基糖甙类:代表药物链霉素、庆大霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、奈替米星2,林可霉素类:代表药物林可霉素、克林霉素3,H2受体阻断剂:代表药物西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁4,多粘菌素类:代表药物多粘菌素B、多粘菌素E代表性案例介绍:(部分病例来自网络)案例1:患者女38 岁,因“胸闷,全身乏力十余分钟”抬入急诊科。

患者因咽喉部疼痛2日在当地诊所予克林霉素0.6入液静脉滴注,完毕后出现胸闷,感全身乏力不适, 不能独立行走,无呼吸困难,无大汗,无黑矇,予以地塞米松5mg,然后立即送我院。

查体:T37.0℃P88次/分R20次/分BP130/86mmHg,神志清楚,呼吸平,全身皮肤未见皮疹,唇无紫绀,颈静脉无怒张,双肺呼吸音清,未及罗音,心率88次/分,律齐,无杂音。

腹软,无压痛及反跳痛。

四肢肌力Ⅳ级,肌张力稍低,病理征未引出。

初步诊断:克林霉素致神经阻滞。

予以吸氧,10%葡萄糖酸钙10ml稀释静推,地塞米松5mg,能量合剂滴注等,查心电图,血电解质,15分钟后再次推注10%葡萄糖酸钙10ml,后患者症状逐渐缓解,观察至完全正常出院。

讨论:克林霉素穿透正常血脑屏障的能力较差,在脑组织中不易达到有效浓度,但用药剂量过大亦会引起中枢神经系统损害。

克林霉素对突触前、受体及神经肌肉均有阻断作用,可增强神经肌肉阻滞的作用,导致骨骼肌软弱和呼吸肌抑制或麻痹。

本例是全身性的,主要作用于肌肉,表现为四肢无力,尚未累及到呼吸肌,但也非常少见。