简答心室肌细胞动作电位的过程

- 格式:docx

- 大小:37.79 KB

- 文档页数:4

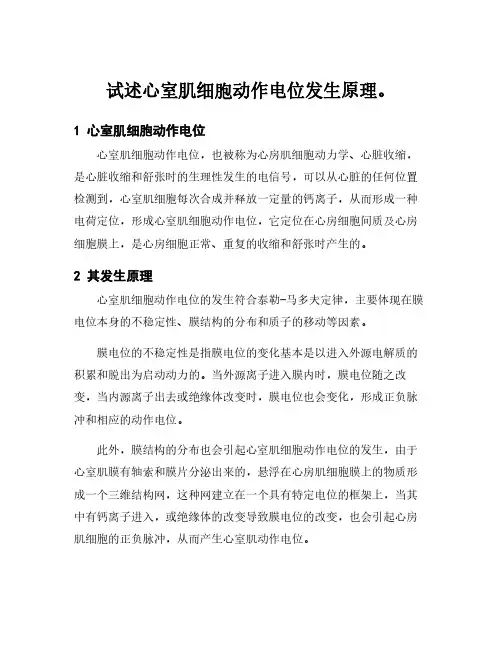

试述心室肌细胞动作电位发生原理。

1心室肌细胞动作电位

心室肌细胞动作电位,也被称为心房肌细胞动力学、心脏收缩,是心脏收缩和舒张时的生理性发生的电信号,可以从心脏的任何位置检测到,心室肌细胞每次合成并释放一定量的钙离子,从而形成一种电荷定位,形成心室肌细胞动作电位,它定位在心房细胞间质及心房细胞膜上,是心房细胞正常、重复的收缩和舒张时产生的。

2其发生原理

心室肌细胞动作电位的发生符合泰勒-马多夫定律,主要体现在膜电位本身的不稳定性、膜结构的分布和质子的移动等因素。

膜电位的不稳定性是指膜电位的变化基本是以进入外源电解质的积累和脱出为启动动力的。

当外源离子进入膜内时,膜电位随之改变,当内源离子出去或绝缘体改变时,膜电位也会变化,形成正负脉冲和相应的动作电位。

此外,膜结构的分布也会引起心室肌细胞动作电位的发生,由于心室肌膜有轴索和膜片分泌出来的,悬浮在心房肌细胞膜上的物质形成一个三维结构网,这种网建立在一个具有特定电位的框架上,当其中有钙离子进入,或绝缘体的改变导致膜电位的改变,也会引起心房肌细胞的正负脉冲,从而产生心室肌动作电位。

最后,质子的移动也是必须的原因之一。

当膜的温度变化或溶质的改变发生作用时,会引起质子移动,从而形成电流,从而产生正负脉冲,从而形成动作电位。

3总结

心室肌细胞动作电位是心脏收缩和舒张时的生理性发生的电信号,主要受膜电位不稳定性、膜结构分布和质子移动等因素的影响而发生,心室肌细胞的每次合成并释放一定量的钙离子,会产生定位于心房细胞间质和心房细胞膜上的动作电位,形成正负脉冲,发挥着心脏正常重复收缩和舒张的作用。

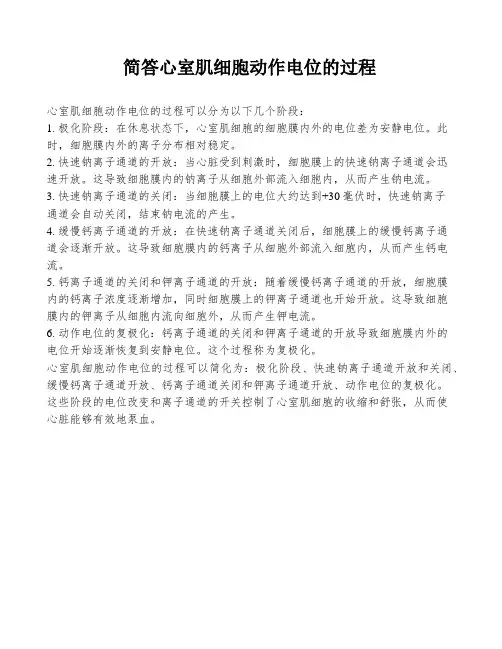

简答心室肌细胞动作电位的过程

心室肌细胞动作电位的过程可以分为以下几个阶段:

1. 极化阶段:在休息状态下,心室肌细胞的细胞膜内外的电位差为安静电位。

此时,细胞膜内外的离子分布相对稳定。

2. 快速钠离子通道的开放:当心脏受到刺激时,细胞膜上的快速钠离子通道会迅

速开放。

这导致细胞膜内的钠离子从细胞外部流入细胞内,从而产生钠电流。

3. 快速钠离子通道的关闭:当细胞膜上的电位大约达到+30毫伏时,快速钠离子

通道会自动关闭,结束钠电流的产生。

4. 缓慢钙离子通道的开放:在快速钠离子通道关闭后,细胞膜上的缓慢钙离子通

道会逐渐开放。

这导致细胞膜内的钙离子从细胞外部流入细胞内,从而产生钙电流。

5. 钙离子通道的关闭和钾离子通道的开放:随着缓慢钙离子通道的开放,细胞膜

内的钙离子浓度逐渐增加,同时细胞膜上的钾离子通道也开始开放。

这导致细胞

膜内的钾离子从细胞内流向细胞外,从而产生钾电流。

6. 动作电位的复极化:钙离子通道的关闭和钾离子通道的开放导致细胞膜内外的

电位开始逐渐恢复到安静电位。

这个过程称为复极化。

心室肌细胞动作电位的过程可以简化为:极化阶段、快速钠离子通道开放和关闭、缓慢钙离子通道开放、钙离子通道关闭和钾离子通道开放、动作电位的复极化。

这些阶段的电位改变和离子通道的开关控制了心室肌细胞的收缩和舒张,从而使

心脏能够有效地泵血。

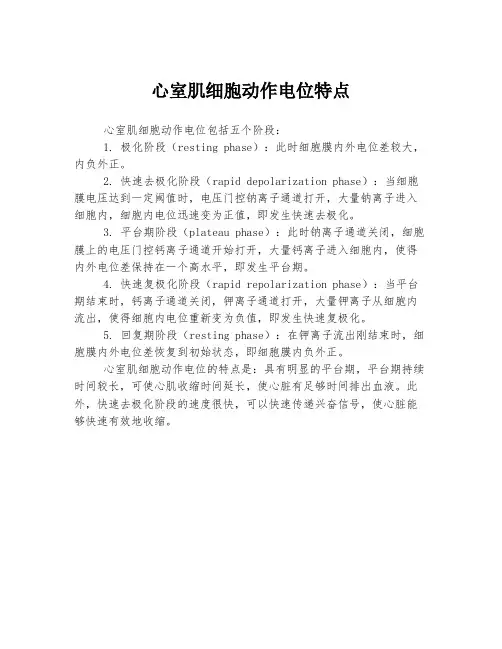

心室肌细胞动作电位特点

心室肌细胞动作电位包括五个阶段:

1. 极化阶段(resting phase):此时细胞膜内外电位差较大,内负外正。

2. 快速去极化阶段(rapid depolarization phase):当细胞膜电压达到一定阈值时,电压门控钠离子通道打开,大量钠离子进入细胞内,细胞内电位迅速变为正值,即发生快速去极化。

3. 平台期阶段(plateau phase):此时钠离子通道关闭,细胞膜上的电压门控钙离子通道开始打开,大量钙离子进入细胞内,使得内外电位差保持在一个高水平,即发生平台期。

4. 快速复极化阶段(rapid repolarization phase):当平台期结束时,钙离子通道关闭,钾离子通道打开,大量钾离子从细胞内流出,使得细胞内电位重新变为负值,即发生快速复极化。

5. 回复期阶段(resting phase):在钾离子流出刚结束时,细胞膜内外电位差恢复到初始状态,即细胞膜内负外正。

心室肌细胞动作电位的特点是:具有明显的平台期,平台期持续时间较长,可使心肌收缩时间延长,使心脏有足够时间排出血液。

此外,快速去极化阶段的速度很快,可以快速传递兴奋信号,使心脏能够快速有效地收缩。

心室肌动作电位的全过程包括除极过程的0期和复极过程的1、2、3、4等四个时期。

1、动作电位上升支大于或等于阈刺激→细胞部分去极化百→钠离子少量内流→去极化至阈电位水平→钠离子内流与去极化形成正反馈(钠离子爆发性内流)→基本达到度钠离子平衡电位(膜内为正膜外为负,因有少量钾离子外流导致最大值只是几乎接近钠离子平衡电位)。

2、动作电位下降支膜去极化达一定电位水平→钠离子内流停止知、钾离子迅速外流。

0期:心室肌细胞兴奋时,膜内电位由静息状态时的-90mV上升到百+30mV 左右,构成了动作电位的上升支,称为除极过程(0期)。

它主要由Na+内流形成。

1期:在复极初期,心室肌细胞内电位由+30mV迅速下降度到0mV左右,主要由K+ 外流形成。

2期:1期复极到0mV左右,此时的膜电位下降非常缓慢它主要由Ca2+内流和K+ 外流共同形成。

3期:此期心室肌细胞膜复专极速度加快,膜电位由0mV左右快速下降到-90mV,历时约100~150ms。

主要由K+的外向离子流(Ik1和Ik、Ik也称Ix)形成。

4期:4期是3期复极完毕,膜电位基本上稳定于静息电位水平,心肌细胞已处于静息状态,故又称静息期。

Na+、Ca2+ 、K+的转运主要与Na+--K+泵和Ca2+泵活动有关。

关于Ca2+的主动转运形式目前多数学者认为:Ca2+的逆属浓度梯度的外运与Na+顺浓度的内流相耦合进行的,形成Na+- Ca2+交换。

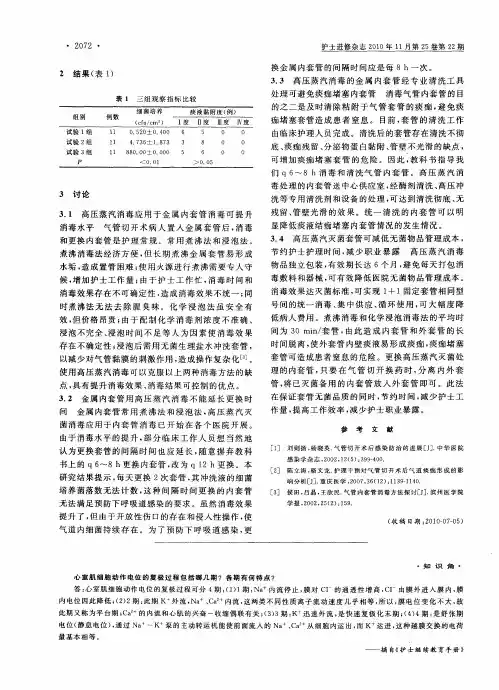

试述心室肌细胞动作电位的分期及各期形成的离子基础。

(6分)去极0期:Na内流,复极1期:瞬时外向K电流;复极2期:平台期,钙缓慢内流和少量K外流;复极3期:K外流;复极4期:Na-K泵,Ca泵形成心室肌动作电位平台期的主要离子流是:(Ca2+内流,K+外流)特点:1、“全或无”只有阈刺激或阈上刺激才能引起动作电位。

动作电位过程中膜电位的去极化是由钠通道开放所致,因此刺激引起膜去极化,只是使膜电位从静息电位达到阈电位水平,而与动作电位的最终水平无关。

心室肌细胞是构成心脏肌肉的主要细胞类型之一,它们负责心脏的收缩和舒张,从而推动血液流动。

心室肌细胞的动作电位是该细胞在兴奋与传导过程中产生的电信号,其形成和传播对于心脏的正常功能至关重要。

1. 膜电位的变化心室肌细胞的动作电位形成主要是由于细胞膜上的离子通道在不同阶段的打开和关闭。

在静息状态下,心室肌细胞内外的离子浓度存在着差异,细胞内为负电位。

当细胞受到刺激时,钠离子通道被激活打开,使得细胞内外的钠离子浓度迅速趋于平衡,导致细胞膜内电位迅速变为正电位。

这一过程称为快速上升期。

2. 钾离子的外流在快速上升期后,钠离子通道迅速关闭,而钾离子通道则逐渐打开。

这导致大量的钾离子从细胞内流出,使得细胞膜内电位逐渐恢复为负电位,产生快速下降期。

3. 钙离子的介导在动作电位的持续下降期,钙离子通道被激活打开,有钙离子进入细胞内,引起细胞内钙离子浓度的升高。

这一过程持续一段时间,维持细胞的去极化状态。

随着钙离子通道的关闭,动作电位进入稳定期,细胞膜电位逐渐恢复到静息状态。

4. 动作电位的传播在心脏的兴奋传导过程中,动作电位会在心室肌细胞之间传播,从而引起整个心肌组织的收缩。

这一过程依赖于细胞膜上的钠离子通道、钾离子通道和钙离子通道的协调作用,形成了心脏正常的起搏和传导过程。

总结:心室肌细胞的动作电位形成是一个复杂的生理过程,依赖于细胞膜上的离子通道的开放和关闭。

对该过程的深入理解有助于我们更好地认识心脏的生理功能,从而为心脏疾病的治疗和预防提供理论基础。

心室肌细胞动作电位的形成机制非常复杂,涉及到多种离子通道的协调作用,而这些离子通道的开放和关闭在整个心脏兴奋传导过程中起着至关重要的作用。

1. 钠离子通道的激活心室肌细胞动作电位的形成始于钠离子通道的激活。

当细胞膜受到刺激后,由于电压门控的特性,导致细胞内外的钠离子浓度快速趋于平衡,使细胞内电位迅速变为正电位。

这一过程称为快速上升期,阳离子内流,使细胞内电位迅速升高。

生理学学习指导简答题答案1、生理学的研究方法有哪些?可从几个水平研究?答案:研究方法:研究水平:整体、器官、细胞和分子。

2、生命活动的基本特征有哪些?答:新陈代谢、兴奋性、适应性、生殖。

3、人体生理功能活动的主要调节方式有哪些?它们是如何调节?答案:(1)神经调节:基本方式是反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。

在人体机能活动中,神经调节起主导作用。

神经调节比较迅速、精确、短暂。

(2)体液调节:是指体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式。

体液调节相对缓慢、持久而弥散。

(3)自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。

自身调节的幅度和范围都较小。

相互关系:神经调节、体液调节和自身调节相互配合,可使生理功能活动更趋完善。

反应、反射和反馈有何区别?答案:(1)反应:由刺激引起机体内部代谢过程及外部活动发生相应的改变;反射:在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境变化作出的有规律的反应;反馈:由受控部分将信息反馈到控制部分的过程。

5、xx内环境和稳态,有何重要生理意义?答案:人体细胞xx不与外界环境直接接触,而是浸浴在细胞外液(血液、淋巴、组织液)之中。

因此,细胞外液成为细胞生存的体内环境,称为机体的内环境。

细胞的正常代谢活动需要内环境理化因素的相对恒定,使其经常处于相对稳定状态,这种状态称为稳态或自稳态。

意义:机体的内环境及其稳态在保证生命活动的顺利进行过程中,具有重要的生理意义。

6、简述细胞膜物质转运方式有哪些?答案:被动转运、主动转运、胞吞和胞吐。

7、xx静息电位?形成的机制如何?答案:静息电位是指细胞未受刺激时(静息状态下)存在于细胞膜内、外两侧的电位差。

产生机制:静息电位的产生与细胞膜两侧的离子分部不同,以及不同状态下细胞膜对各种离子通透性的差异有关。

xx时,在膜对K+有通透性条件下,细胞内K+顺浓度差向膜外移动,使膜外正内负电位达到K+平衡电位。

心室肌动作电位产生的机制复极化是心室肌动作电位过程的第一个阶段。

在舒张期,心室肌细胞的静息膜电位在约-90mV,此时,细胞膜上的离子通道处于关闭状态,等待兴奋的到来。

当扩展的心房电活动通过窦房结传导到心室时,会产生心室肌细胞上的兴奋。

刺激通过钙和钠离子的通道进入细胞,使细胞膜电位迅速升高,达到阈值,即触发动作电位的产生。

扩散是心室肌动作电位过程的第二个阶段。

一旦动作电位产生,它会迅速沿着心室肌细胞的细胞膜向外传播。

这种传导是通过细胞间连接处的离子通道进行的。

特别是,传导是通过紧密连接的细胞间连接物进行的,这种连接物被称为间隙连接。

间隙连接由连接蛋白和连接细胞透明质酸组成,这种结构可以使电流在细胞之间传播。

所以当一个心室肌细胞发放一个动作电位时,它会迅速传播到周围的心室肌细胞,引起整个心室肌的兴奋。

自发去极化是心室肌动作电位过程的第三个阶段。

在细胞膜达到最高峰的情况下,钠通道关闭,这是由于钠通道执行低阈值反应(无适应性),而这种类型的离子通道只存在于心室肌细胞上,因此在经过复极化之后,钠通道会在-60mV左右的膜电位下重新打开,这样会导致另一个跨膜谷的形成,即自发去极化。

自发去极化是钠离子内流,细胞膜电位变为正值的过程。

恢复是心室肌动作电位过程的最后一个阶段。

在自发去极化后,钠通道关闭,但钾通道延迟打开。

当钠通道关闭时,细胞膜的电位逐渐恢复到静息状态,并且在此过程中,钾离子内流和外流的速率逐渐增加。

这会导致细胞膜电位在较长的时间段内逐渐恢复到负值。

恢复过程持续的时间较长,约为200ms,使心室肌细胞有足够的时间准备下一个动作电位的到来。

总之,心室肌动作电位是心室肌细胞兴奋-收缩过程中的电活动,它由离子的扩散和跨膜运输引起。

这个过程包括复极化、扩散、自发去极化和恢复四个阶段。

这一过程的顺利进行对正常的心脏功能至关重要。

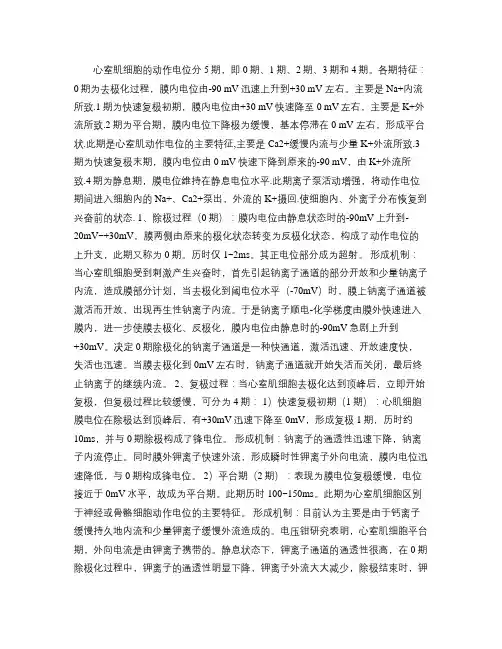

心室肌细胞的动作电位分5期,即0期、1期、2期、3期和4期。

各期特征:0期为去极化过程,膜内电位由-90 mV迅速上升到+30 mV 左右。

主要是Na+内流所致.1期为快速复极初期,膜内电位由+30 mV快速降至0 mV左右,主要是K+外流所致.2期为平台期,膜内电位下降极为缓慢,基本停滞在0 mV 左右,形成平台状.此期是心室肌动作电位的主要特征,主要是Ca2+缓慢内流与少量K+外流所致.3期为快速复极末期,膜内电位由0 mV快速下降到原来的-90 mV,由K+外流所致.4期为静息期,膜电位维持在静息电位水平.此期离子泵活动增强,将动作电位期间进入细胞内的Na+、Ca2+泵出,外流的K+摄回.使细胞内、外离子分布恢复到兴奋前的状态. 1、除极过程(0期):膜内电位由静息状态时的-90mV上升到-20mV~+30mV,膜两侧由原来的极化状态转变为反极化状态,构成了动作电位的上升支,此期又称为0期。

历时仅1~2ms。

其正电位部分成为超射。

形成机制:当心室肌细胞受到刺激产生兴奋时,首先引起钠离子通道的部分开放和少量钠离子内流,造成膜部分计划,当去极化到阈电位水平(-70mV)时,膜上钠离子通道被激活而开放,出现再生性钠离子内流。

于是钠离子顺电-化学梯度由膜外快速进入膜内,进一步使膜去极化、反极化,膜内电位由静息时的-90mV急剧上升到+30mV。

决定0期除极化的钠离子通道是一种快通道,激活迅速、开放速度快,失活也迅速。

当膜去极化到0mV左右时,钠离子通道就开始失活而关闭,最后终止钠离子的继续内流。

2、复极过程:当心室肌细胞去极化达到顶峰后,立即开始复极,但复极过程比较缓慢,可分为4期: 1)快速复极初期(1期):心肌细胞膜电位在除极达到顶峰后,有+30mV迅速下降至0mV,形成复极1期,历时约10ms,并与0期除极构成了锋电位。

形成机制:钠离子的通透性迅速下降,钠离子内流停止。

同时膜外钾离子快速外流,形成瞬时性钾离子外向电流,膜内电位迅速降低,与0期构成锋电位。

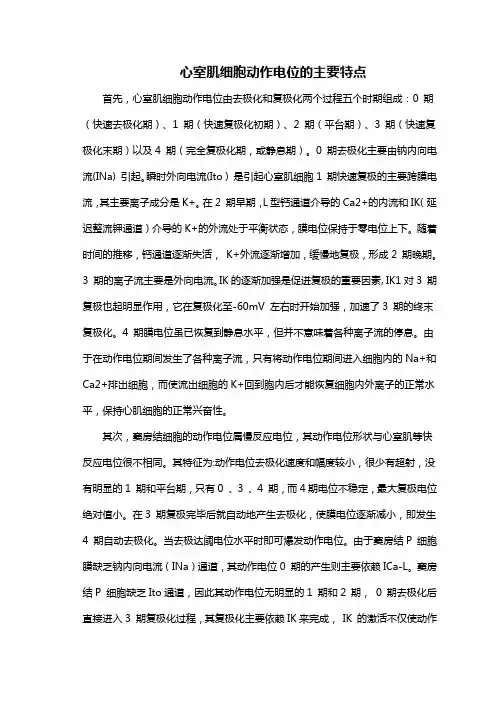

心室肌细胞动作电位的主要特点首先,心室肌细胞动作电位由去极化和复极化两个过程五个时期组成:0 期(快速去极化期)、1 期(快速复极化初期)、2 期(平台期)、3 期(快速复极化末期)以及4 期(完全复极化期,或静息期)。

0 期去极化主要由钠内向电流(INa) 引起。

瞬时外向电流(Ito ) 是引起心室肌细胞1 期快速复极的主要跨膜电流,其主要离子成分是K+。

在2 期早期,L型钙通道介导的Ca2+的内流和IK(延迟整流钾通道)介导的K+的外流处于平衡状态,膜电位保持于零电位上下。

随着时间的推移,钙通道逐渐失活,K+外流逐渐增加,缓慢地复极,形成2 期晚期。

3 期的离子流主要是外向电流。

IK的逐渐加强是促进复极的重要因素, IK1对3 期复极也起明显作用,它在复极化至-60mV 左右时开始加强,加速了3 期的终末复极化。

4 期膜电位虽已恢复到静息水平,但并不意味着各种离子流的停息。

由于在动作电位期间发生了各种离子流,只有将动作电位期间进入细胞内的Na+和Ca2+排出细胞,而使流出细胞的K+回到胞内后才能恢复细胞内外离子的正常水平,保持心肌细胞的正常兴奋性。

其次,窦房结细胞的动作电位属慢反应电位,其动作电位形状与心室肌等快反应电位很不相同。

其特征为:动作电位去极化速度和幅度较小,很少有超射,没有明显的1 期和平台期,只有0 、3 、4 期,而4期电位不稳定,最大复极电位绝对值小。

在3 期复极完毕后就自动地产生去极化,使膜电位逐渐减小,即发生4 期自动去极化。

当去极达阈电位水平时即可爆发动作电位。

由于窦房结P 细胞膜缺乏钠内向电流(INa)通道,其动作电位0 期的产生则主要依赖ICa-L。

窦房结P 细胞缺乏Ito通道,因此其动作电位无明显的1 期和2 期,0 期去极化后直接进入3 期复极化过程,其复极化主要依赖IK来完成,IK 的激活不仅使动作电位复极,并且使之达到最大复极电位水平。

IK 的进行性衰减是窦房结细胞4 期自动去极化的重要离子基础之一,除此之外,If的进行性增强以及ICa-T也在4期自动去极过程中发挥一定作用。

心室肌细胞的动作电位由除极化过程和复极化过程所组成,共分为五个时期:1、除极过程(0期):膜内电位由静息状态时的-90mV上升到-20mV~+30mV,膜两侧由原来的极化状态转变为反极化状态,构成了动作电位的上升支,此期又称为0期。

历时仅1~2ms。

其正电位部分成为超射。

形成机制:当心室肌细胞受到刺激产生兴奋时,首先引起钠离子通道的部分开放和少量钠离子内流,造成膜部分计划,当去极化到阈电位水平(-70mV)时,膜上钠离子通道被激活而开放,出现再生性钠离子内流。

于是钠离子顺电-化学梯度由膜外快速进入膜内,进一步使膜去极化、反极化,膜内电位由静息时的-90mV急剧上升到+30mV。

决定0期除极化的钠离子通道是一种快通道,激活迅速、开放速度快,失活也迅速。

当膜去极化到0mV左右时,钠离子通道就开始失活而关闭,最后终止钠离子的继续内流。

2、复极过程:当心室肌细胞去极化达到顶峰后,立即开始复极,但复极过程比较缓慢,可分为4期:1)快速复极初期(1期):心肌细胞膜电位在除极达到顶峰后,有+30mV迅速下降至0mV,形成复极1期,历时约10ms,并与0期除极构成了锋电位。

形成机制:钠离子的通透性迅速下降,钠离子内流停止。

同时膜外钾离子快速外流,形成瞬时性钾离子外向电流,膜内电位迅速降低,与0期构成锋电位。

2)平台期(2期):表现为膜电位复极缓慢,电位接近于0mV水平,故成为平台期。

此期历时100~150ms。

此期为心室肌细胞区别于神经或骨骼细胞动作电位的主要特征。

形成机制:目前认为主要是由于钙离子缓慢持久地内流和少量钾离子缓慢外流造成的。

电压钳研究表明,心室肌细胞平台期,外向电流是由钾离子携带的。

静息状态下,钾离子通道的通透性很高,在0期除极化过程中,钾离子的通透性明显下降,钾离子外流大大减少,除极结束时,钾离子的通透性极其缓慢地、部分地恢复。

平台期内向电流主要是由钙离子负载的。

现已证明,心肌细胞膜上有一种电压门控式慢钙通道,当膜去极化到-40mV时被激活,要到0期后才表现为持续开放。

简述心室肌细胞动作电位的特点及分期心室肌细胞动作电位是指心室肌细胞在兴奋-传导-恢复的过程中的电位变化。

它可以分为五个不同的阶段:极化、迅速复极化、平台期、快速复极化和安静期。

1.极化阶段:在心室肌细胞处于静息状态时,其细胞内外电位差为-90mV。

这个负电位是由细胞质内较高的负离子浓度和负电荷所引起的。

在极化阶段,细胞膜上的钠离子通道和钾离子通道都关闭,使得细胞内外电位差保持恒定。

2.迅速复极化阶段:当心室肌细胞受到刺激时,体外钠离子通过快速通道进入细胞内,使得细胞内外电位差快速增加。

这个阶段称为迅速复极化。

迅速复极化的触发是由于电压门控钠离子通道的打开,导致钠离子流入细胞内。

3.平台期:在平台期,心室肌细胞的内外电位差维持在约+20mV的水平。

这是由于钙离子通道的打开和钠离子通道的关闭,导致细胞内钙离子的流入。

这个过程持续时间较长,维持了心室肌细胞的收缩。

4.快速复极化阶段:在平台期之后,钙离子通道关闭,钾离子通道再次打开。

这导致细胞内外电位差快速恢复到-90mV的水平,称为快速复极化阶段。

这个过程是由于钾离子通道打开导致细胞内的钾离子流出。

5.安静期:在快速复极化之后,心室肌细胞回到静息状态,细胞内外电位差维持在-90mV。

在安静期,细胞的离子浓度逐渐恢复到静息状态,并准备接受新一轮的兴奋。

总结起来,心室肌细胞动作电位的特点包括极化、迅速复极化、平台期、快速复极化和安静期。

这些阶段反映了心室肌细胞在兴奋-传导-恢复

的过程中的电位变化。

这些电位变化通过离子通道的调控,使得心室肌细胞能够收缩和舒张,从而维持正常的心脏功能。

心室肌动作电位产生的机制1.极化阶段:心室肌细胞的细胞膜通透性发生改变,细胞内外的离子浓度发生变化,导致静息膜电位从-80mV快速下降到-70mV左右,即细胞膜的极化过程。

这是通过细胞膜上的Na+/K+ATP酶负责维持胞内Na+与胞外K+之间的浓度梯度,维持静息膜电位的稳定性。

2.短暂复极阶段:心室肌动作电位的短暂复极主要是由“快钠离子通道”的开放引起的。

在心室肌细胞上,快钠离子通道主要有两类:INa1和INa2,其中INa1在-50mV时快速开放,引起钠离子内流,进而使细胞膜电位达到正值;而INa2在-30mV时慢速开放,将此时钠离子的内流维持在一个平台期。

3.快速复极阶段:心室肌动作电位的快速复极主要是由于“瞬时钾离子通道”的开放所致。

细胞内的钠离子从-30mV下降到-90mV,而钾离子则从-90mV上升到+10mV。

在此过程中,钠离子的内流减弱而钾离子的外流增强。

这个快速复极过程也是产生心电图上QRS波的原因。

4.平台期:平台期是心肌细胞动作电位的特殊特征,持续时间相对较长。

在这个阶段,心肌细胞的细胞膜上发生了钙离子的内流,从而维持了细胞膜电位的正值。

平台期的持续时间主要通过“L型钙离子通道”决定,它具有较低的通透性,但却可以持续时间较长地向细胞内运输钙离子。

在心肌细胞中,平台期主要是QRS波的主要特征。

5.复极阶段:复极阶段是心室肌动作电位的最后一个阶段,也是钾离子流出心肌细胞的一个过程。

复极阶段的主要效应是将钠离子的内流和钙离子的外流彻底清除,使细胞内外的电位差再次恢复到静息膜电位的水平。

这个过程由“慢钾离子通道”和“外向整流钾离子通道”共同完成。

总结来说,心室肌动作电位产生的机制可以概括为离子通道的开放和关闭所引起的离子内外流动。

静息膜电位的下降、平台期的形成以及复极阶段的恢复都与细胞膜上的离子通道的活动密切相关。

这些不同时相的离子通道的开放和关闭,使得心室肌动作电位的产生呈现出独特的时间和形态特征。

心脏动作电位记忆方法心脏动作电位(Action Potential,简称AP)是指心肌细胞在兴奋后进行去极化和复极化的呈现。

心脏动作电位具有很高的特异性和复杂性,其复杂性与目标器官和靶细胞分子的丰度和相互作用直接相关。

对心脏动作电位的深入研究,不仅可以提高对心脏的基本理解,还可以为心脏疾病的预防和治疗提供更好的手段。

本文将介绍心脏动作电位的主要特征,以及记忆方法,以方便读者更好地理解。

一、心脏动作电位的主要特征个体心肌细胞通常分为传导系统和工作细胞。

两者的AP形态略有不同,但均由去极化和复极化阶段组成。

1. 传导系统的AP传导系统中的AP主要负责心脏兴奋的快速传导,使心脏的节律和收缩保持协调。

(1)Sinus Node(窦房结)APSinus Node(窦房结)是心脏的起步点,它是一个特殊的细胞集合,能够产生和传导电信号。

在Sinus Node中,AP具有以下特点:· 较慢的上升阶段· 峰值相对较低· 较长的平台期· 速度较慢的复极化(2)Atrioventricular Node(房室结)APAtrioventricular Node(房室结)是心房和心室之间的传导路径,其AP形态也有明显特点:· 上升阶段渐缓· 平台期相对较短· 较快的复极化2. 工作细胞的AP工作细胞的AP主要负责心肌收缩,使心脏的跳动不断进行。

(1)心房肌细胞AP心房肌细胞AP主要负责心脏的心房收缩:· 快速上升阶段· 峰值较高· 短暂的平台期· 迅速的复极化(2)心室肌细胞AP心室肌细胞AP主要负责心脏的心室收缩:· 快速上升阶段· 峰值相对较高· 平台期相对较长· 较慢的复极化二、记忆方法为了更好地记忆心脏动作电位的主要特征,可以采用以下方法: 1. 缩略词法将特征描述中的关键词首字母缩写,即可形成缩略词,便于记忆。

⼼室肌细胞的动作电位去极化和复极化过程可分为5个时期,即去极化的0期和复极化的1、2、3、4期。

其特点是复极化持续时间较长,有2期平台。

1.去极化0期:主要由Na+迅速内流,使膜内电位迅速上升,膜电位由内负外正转为内正外负的状态,构成动作电位的上升⽀。

2.复极化过程共分4个期:

(1)1期(快速复极初期) 主要是Na+通道关闭,Na+停⽌内流;⽽膜对K+的通透性增加,K+外流,造成膜内电位迅速下降。

(2)2期(平台期) 此期复极缓慢,膜电位接近于零电位⽔平,形成平台状,主要:是Ca2+内流和K+外流形成。

2期平台是⼼室肌细考试,⼤站收集胞动作电位的主要特征,是与神经纤维及⾻骼肌细胞动作电位的主要区别。

(3)3期(快速复极化末期) 此期与神经纤维的复极化过程相似,是由于Ca2+内流停⽌,K+快速外流,造成膜电位较快下降,直到降⾄静息时的-90mV⽔平。

(4)4期(静息期) 3期复极化完毕后,⼼室肌细胞膜电位虽然恢复,但在动作电位发⽣过程中,由于Na+、Ca2+的内流和K+的外流,使原细胞内、外离⼦浓度有所改变。

此时离⼦泵加速运转,将Na+、Ca2+迅速泵出,K+迅速摄⼊,恢复膜内外静息状态时的离⼦浓度。

生理学试题及答案1.最重要的吸气肌是膈肌,不是肋间内肌、肋间外肌、腹肌或胸锁乳突肌。

2.保持体温相对稳定的主要机制是负反馈,不是前馈调节、体液调节、正反馈或自身调节。

3.肾小管重吸收葡萄糖属于主动转运,不是易化扩散、单纯扩散、出胞或入胞。

4.激活胰蛋白酶原最主要的是肠致活酶,不是Na+、组织液、HCl或内因子。

5.错误的描述是壁细胞分泌内因子,正确的是壁细胞分泌盐酸、粘液细胞分泌糖蛋白、幽门腺分泌粘液和主细胞分泌胃蛋白酶。

6.营养物质吸收的主要部位是十二指肠与空肠,不是胃与十二指肠、回肠和空肠、结肠上段或结肠下段。

7.该人的血型是AB型,不是A型、B型、O型或无法判断。

8.释放哪种激素来增加基础代谢的是甲状腺激素,不是促肾上腺皮质激素、生长激素、肾上腺素或去甲肾上腺素。

9.正确的描述是女子排卵后体温可上升2℃左右,不是变动范围无规律、昼夜变动小于1℃、无性别差异或与年龄无关。

10.血液凝固的基本步骤是凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成,不是凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白原形成、凝血酶原形成-纤维蛋白原形成-纤维蛋白形成或凝血酶原激活物形成-凝血酶原形成-纤维蛋白原形成。

11.CO2分压最高的是组织细胞,不是静脉血液、毛细血管血液、动脉血液或肺泡气。

12.在神经纤维产生一次动作电位后的绝对不应期内,全部Na+通道失活,较强的刺激也不能引起动作电位,多数K+通道失活,部分Na+通道失活,膜电位处在去极过程中。

13.红细胞渗透脆性是指红细胞对高渗盐溶液的抵抗力,不是红细胞与血小板相互撞击破裂的特性、红细胞在生理盐水中破裂的特性、红细胞耐受机械撞击的能力或红细胞在低渗盐溶液中膨胀破裂的特性。

14.心电图的QRS波反映了左、右心室去极化,不是左、右心房去极化、左、右心房复极化、全部心肌细胞处于去极化状态或左、右心室复极化。

15.与单纯扩散相比,易化扩散的特点是转运的为小分子物质,不是不需细胞膜耗能或顺浓度差转运。

心室肌细胞是构成心肌的重要组成部分,其动作电位的过程对心脏的正常收缩和舒张起着至关重要的作用。

本文将详细介绍心室肌细胞动作电位的过程,包括细胞膜的离子通道、动作电位的产生和传播等方面。

一、心室肌细胞的细胞膜结构

心室肌细胞的细胞膜包括细胞膜上的离子通道和细胞膜内外的离子浓度梯度等重要结构。

其中,Na+、K+、Ca2+等离子通道在细胞膜上密布,通过这些离子通道的开闭来实现细胞内外离子的交换和细胞膜的去极化和复极化。

二、心室肌细胞动作电位的产生

1. 极化阶段:在细胞静息状态下,细胞膜内外的电压差为-90mV,细胞内外的Na+、K+、Ca2+等离子浓度保持不平衡状态。

2. 膜去极化阶段:当心脏传导系统传来冲动时,离子通道在细胞膜上开放,Na+离子内流,细胞内外的电压差迅速缩小,细胞膜去极化。

3. 膜复极化阶段:随着Na+通道的关闭,K+离子内流,细胞内外的电压差逐渐恢复,细胞膜复极化。

三、心室肌细胞动作电位的传播

1. 心肌细胞之间的电连接:心室肌细胞之间通过电连接相连,形成心肌细胞的电连接系统。

2. 动作电位的传导:当一个心室肌细胞产生动作电位时,它通过电连

接传播给相邻的心室肌细胞,形成心室肌细胞动作电位的传导。

四、心室肌细胞动作电位的生理意义

心室肌细胞动作电位的产生和传导对心脏的正常收缩和舒张起着至关

重要的作用。

动作电位的产生和传导决定了心脏的起搏和传导功能,

对心脏的节律维持和心脏病理性传导阻滞等疾病有着重要的意义。

总结:心室肌细胞动作电位的产生和传导是心脏正常功能的重要基础,对了解心脏的电生理机制和心脏病的发生发展具有重要意义。

希望通

过本文的介绍,读者对心室肌细胞的动作电位过程有进一步的了解。

心室肌细胞动作电位的产生和传导是心脏正常功能的重要基础,对了

解心脏的电生理机制和心脏病的发生发展具有重要意义。

进一步探讨

心室肌细胞动作电位的过程,考虑到动作电位的产生和传导对心脏的

正常收缩和舒张起着至关重要的作用,本文将进一步扩展细胞膜上的

离子通道、动作电位的产生和传播的细节,以及心室肌细胞动作电位

在心脏病理生理学上的意义。

五、心室肌细胞动作电位的细胞膜离子通道

1. Na+通道:在心室肌细胞的动作电位过程中,Na+通道是关键的离

子通道,它在膜去极化阶段迅速开放,使得钠离子内流,引起细胞内

外的电压差迅速减小。

这一过程是动作电位产生的关键步骤,也是心

肌细胞兴奋传导的基础之一。

2. K+通道:K+通道在动作电位的复极化阶段起着重要作用,当Na+

通道关闭后,K+通道开放,使得钾离子内流,恢复了细胞内外的电压差,使细胞复极化。

K+通道的开放和关闭速度决定了动作电位复极化的速率。

3. Ca2+通道:Ca2+通道在心室肌细胞的收缩过程中起关键作用,它

的开放使得细胞内Ca2+浓度增加,引起肌肉收缩。

在心室肌细胞动作电位产生过程中,Ca2+通道的在膜去极化阶段略有开放,引起少量的钙内流,从而触发肌肉收缩所需的钙离子释放。

六、心室肌细胞动作电位的产生机制

1. 离子通道的开放和关闭:心室肌细胞的动作电位产生过程中,离子

通道的开放和关闭是决定细胞去极化和复极化的关键因素。

不同离子

通道在不同阶段的开放和关闭协调作用,形成了心室肌细胞动作电位

的复杂过程。

2. 动作电位的传播速度:动作电位在心室肌细胞之间通过电连接传播。

其传播速度受到多种因素的影响,包括细胞间的连接强度、离子通道

的密度和开放速度,以及细胞膜的特性等。

3. 动作电位的产生与心脏起搏:心脏的起搏功能是由窦房结发放的冲

动引起的,这一冲动通过心脏传导系统传播至心室肌细胞,触发了动

作电位的产生和传导。

对于心脏起搏功能的正常与异常,研究心室肌

细胞动作电位的产生机制具有重要意义。

七、心室肌细胞动作电位的病理生理学意义

1. 心室肌细胞动作电位异常与心律失常:心室肌细胞动作电位的异常,如通道蛋白基因突变、离子通道功能异常等,会导致心脏肌细胞兴奋性、传导性和复极化过程发生异常,从而引发心律失常,如室颤、室

速等。

2. 其他心脏病的影响:心室肌细胞动作电位的异常还与其他心脏病的

发生发展密切相关,例如心肌缺血、心肌梗死、心肌肥大等,都会对

心室肌细胞的动作电位产生影响,进一步影响心脏功能。

3. 临床应用:对心室肌细胞动作电位的深入研究,有助于揭示心脏病

理生理学机制,为心律失常、心肌缺血、心衰等心脏疾病的诊断和治

疗提供重要依据。

心室肌细胞动作电位的产生和传导过程,以及其在心脏病理生理学上

的意义,是心脏电生理学研究的重要方向。

当前,针对心室肌细胞动

作电位的产生机制、传导速度以及病理生理学意义等方面的研究尚有

许多待深入探讨的问题,通过这些研究将有助于更好地理解心脏病理

生理学机制,为心脏疾病的诊断和治疗提供更为准确的依据。

希望本

文的介绍可以为读者提供有益的信息,引发对心脏电生理学更深入的

探讨和研究。