秋兴八首·其一 公开课最新

- 格式:ppt

- 大小:881.50 KB

- 文档页数:33

秋兴八首其一优秀教案【篇一:《秋兴其一》公开课教学设计(肖培东)】秋兴其一杜甫玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处摧刀尺,白帝城高急暮砧。

这首诗较沉重,是杜甫晚年代表作,七律的高峰。

表象和内涵结合来教可能较好。

杜甫说他诗作的风格是“沉郁顿挫”,后人剖析较多。

是否可以稍微扩展一下此风格的外延,从“声调”“气色”“情感”三方面来解剖此特点。

1、声调〔读感〕:以读入文。

设计:学生来读读此诗。

老师从学生阅读轻重快慢中介入,你读此诗有什么感受,和一般的诗歌有什么不同。

〔最好能引到“别扭、拗口”这些词儿上就对了〕杜诗就是要拗口的读,这恰恰是他风格的表达〔引出“沉郁顿挫”〕。

如果我们理解这四个词是指向声调的,应该怎样读?〔字词要重读、字词要适当滞涩〕举例子〔哪些词要读的重一点沉一点?哪些地方要滞涩一点〕。

老师泛读。

学生齐读。

2、气色〔感兴〕:由读入意几个问题探讨:“玉露凋伤枫树林”句出自李密《感秋》诗“金风荡佳节,玉露凋晚林”,“晚林”改成“枫树林”色调上起什么变化?“凋”改成“凋伤”呢?〔效果完全不一样了。

“玉露凋晚林”,只是简单地道出露珠滴落在晚林里,使晚林渐渐凋零、枯萎。

“玉露凋伤枫树林”则是说秋天的枫林颜色似火,与白露的清莹恰形成强烈的比照,一火红一晶莹,给人的视觉触动非常之大。

马德富说:“虽没有颜色字,但玉露的洁白和枫叶的斑斓形成比照,其色彩效果却不难想见。

”“伤”字亦极有味道,指受伤了,是一种痛感,是人才有的感受,杜甫却说“凋伤枫树林”,意即枫树林在白露的浸染下像人受伤那样,感受到了痛感,在这种痛感的刺激下,它的叶子便慢慢凋零了,那么在凋零的同时,整个画面的颜色也渐渐黯淡下去,与起初的红艳形成了鲜明的比照,多么凄美,多么让人沉痛。

〕“巫山巫峡气萧森”句的“萧森”习惯会说“萧瑟”,这又有何区别?〔“萧瑟”荒凉萧条枯涩意,“萧森”荒凉阴沉意。

(完整版)⾼中语⽂《秋兴⼋⾸(其⼀)》公开课教案附教学流程图《秋兴⼋⾸(其⼀)》教学设计⼀、教学⽬标1、感受诗歌对秋景的形象描绘,赏析品味诗歌情景交融的写作⼿法。

2、赏析颈联,“两开”、“⼀系”的双关含义3、体会诗歌中抒发的忧国之情和孤独思乡之感。

⼆、教学重难点1、赏析诗歌,把握景与情的联系,品味情景交融的写作⼿法。

2、体会诗歌的感情三、教学⽅法交流互动、多媒体演⽰、讲述四、课时安排1课时五、教学步骤(⼀)导⼊请学⽣猜字谜:左边绿,右边红,⾛到⼀起起凉风。

绿的喜欢及时⾬,红的最怕⽔来攻。

答案是秋。

今天我们要学习的这篇课⽂与秋有着密切的联系。

同学们,让我们随着杜甫⾛进1200多年前的那个秋天,去共同感受诗⼈在长江之畔的千丝万绪。

今天我们共同来学习《秋兴⼋⾸(其⼀)》。

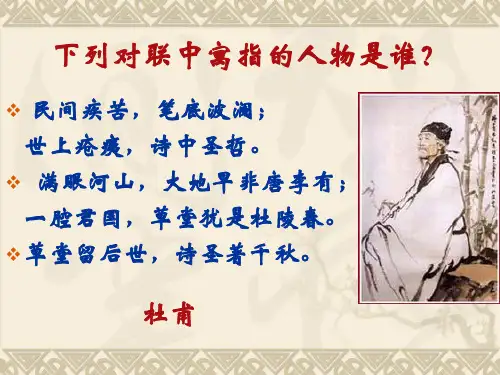

(⼆)诗⼈简介(1)⽣平与写作背景杜甫(公元712--770),字⼦美,世称杜⼯部,唐代三⼤诗⼈(李⽩、杜甫、⽩居易)之⼀。

杜甫出⽣在⼀个时代“奉儒守官”的家庭,⾃⼩所受的教育与熏陶,使他对国家命运与民⽣疾苦⾮常关注。

杜甫是我国唐代伟⼤的现实主义诗⼈,其⼈有“诗圣”之誉,其诗有“诗史”之称。

(2)作品杜甫⼀⽣写了许多诗,现存⼀千四百多⾸,收集在《杜⼯部集》⾥。

其中著名的有《三吏》、《三别》、《兵车⾏》、《茅屋为秋风所破歌》、《丽⼈⾏》、《兵车⾏》、《⾃京赴奉先县咏怀五百字》、《春望》《春夜喜⾬》、《茅屋为秋风所破歌》、《秋兴》《登岳阳楼》等。

2、《秋兴》组诗公元759年,杜甫为避“安史之乱”,携妻⼉由陕西⼊四川,寓居成都,依靠四川节度使严武等亲友的接济维持⽣活。

765年四⽉,严武病逝,杜甫失去依凭,于是离开成都,经重庆等地到了夔州(今四川奉节),住了两年左右的时间。

在寓居夔州两个年头⾥,杜甫时年五⼗五岁,已处在⼈⽣之秋,眼看晚年多病,知交零落,壮志难酬,⼼境⾮常寂寞、抑郁。

当此秋风萧瑟之时,不免触景⽣情,感发诗兴,故⽈《秋兴》。

《秋兴》是他旅居夔州时写下的⼀组诗,共有⼋⾸,“⽟露凋伤枫树林”是其中的第⼀⾸。