上学期九年级化学上册绪言

- 格式:ppt

- 大小:4.47 MB

- 文档页数:15

初三化学第一学期第一章绪言一. 本周教学内容:第一章绪言(一)绪言1. 化学的概念2. 四个实验的实验现象3. 物质的变化⑴物理变化⑵化学变化4. 物质的性质⑴物理性质⑵化学性质(二)空气1. 空气的组成2. 空气的污染二. 重点、难点:1. 物理变化和化学变化的概念及判断。

2. 空气的组成三. 教学过程:(一)绪言1. 什么是化学化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学。

2. 四个实验的实验现象3. 物质的变化⑴物理变化:没有生成其它物质的变化叫做物理变化。

例如水结成冰。

通常是物质的状态和外形发生变化。

(2)化学变化:生成了其它物质的变化叫做化学变化。

例如铁变成铁锈。

通常伴随发生发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀等现象,但不能作为判断依据。

⑶两种变化的判断依据:是否有新物质生成。

⑷两种变化的联系:化学变化过程中通常有物理变化发生。

例如蜡烛燃烧。

4. 物质的性质⑴物理性质:物质不需要化学变化就表现出来的性质,叫做物理性质。

例如颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度等。

⑵化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质,叫做化学性质。

例如可燃性稳定性、氧化性、还原性、酸性、碱性等。

5. 物质的变化和物质的性质的区别物质的变化强调变化发生的过程。

例如汽油燃烧。

物质的性质强调物质本身的属性。

例如汽油具有可燃性。

例1. 判断镁条燃烧是化学变化的主要依据是()A. 发出耀眼的白光B. 放出大量的热C. 生成白色固体氧化镁D. 颜色改变了答案:C分析:判断变化是物理变化还是化学变化的依据是是否有新物质生成,C说明了有新物质氧化镁生成。

例2. 下列各组变化中,前者属于物理变化,后者属于化学变化的是()A. 铜生锈,自行车轮胎爆炸B. 高粱酿酒,红磷燃烧C. 胆矾研碎,酒精燃烧D. 食物腐烂,金属导电。

答案:C分析:铜生锈、高粱酿酒、食物腐烂属于缓慢氧化,有新物质生成,是化学变化。

红磷燃烧有五氧化二磷生成,酒精燃烧生成水和二氧化碳生成,都是化学变化。

九年级上册化学笔记手写一、绪言:化学使世界变得更加绚丽多彩。

1. 化学的定义。

- 化学是在分子、原子层次上研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

- 例如,研究水(H_2O)的组成是由氢元素和氧元素组成;研究铁(Fe)的性质,铁具有导电性、导热性和延展性,在潮湿空气中易生锈等。

2. 化学的发展历程。

- 古代化学。

- 火的发现和利用,改善了人类的生存条件(取暖、熟食等)。

- 我国古代的化学工艺有造纸、制火药、烧瓷器等,对世界文明作出了巨大贡献。

例如,造纸术的发明,为人类文化的传播和发展奠定了基础。

- 近代化学。

- 道尔顿和阿伏伽德罗等科学家创立了原子论和分子学说,奠定了近代化学的基础。

原子论和分子学说的主要内容是:物质是由原子和分子构成的,分子的破裂和原子的重新组合是化学变化的基础。

- 1869年,门捷列夫发现了元素周期律并编制出元素周期表,使化学学习和研究变得有规律可循。

- 现代化学。

- 利用先进仪器和分析技术对化学世界进行微观探索。

例如,通过扫描隧道显微镜可以观察到原子和分子的图像。

- 纳米技术的应用,纳米铜具有超塑延展性,在室温下可拉长50多倍而不出现裂纹。

二、第一单元走进化学世界。

(一)物质的变化和性质。

1. 物质的变化。

- 物理变化。

- 定义:没有生成其他物质的变化。

- 特征:物质的形状、状态等发生改变。

例如,水的三态变化(冰融化成水、水蒸发变成水蒸气),石蜡受热熔化等。

- 化学变化。

- 定义:生成其他物质的变化,又叫化学反应。

- 特征:有新物质生成,常伴随有发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀等现象。

例如,镁条燃烧发出耀眼白光,生成白色固体氧化镁(MgO);铁生锈,铁表面生成红棕色的铁锈(主要成分是Fe_2O_3)。

化学变化中一定伴随物理变化,但物理变化中不一定有化学变化。

2. 物质的性质。

- 物理性质。

- 定义:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。

- 内容:颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性等。

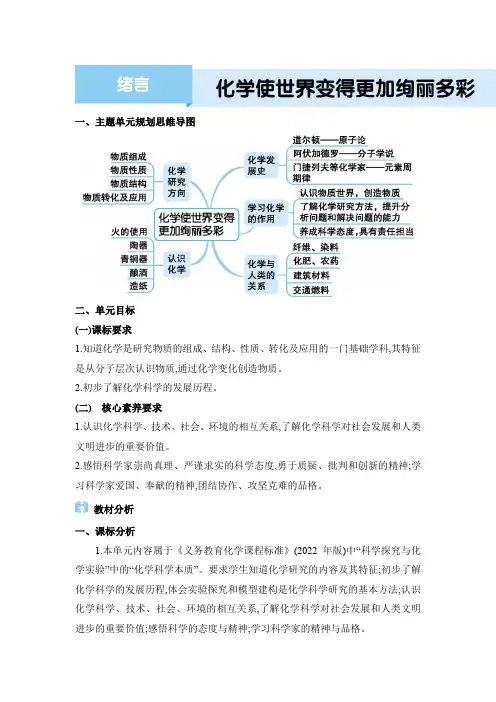

一、主题单元规划思维导图二、单元目标(一)课标要求1.知道化学是研究物质的组成、结构、性质、转化及应用的一门基础学科,其特征是从分子层次认识物质,通过化学变化创造物质。

2.初步了解化学科学的发展历程。

(二) 核心素养要求1.认识化学科学、技术、社会、环境的相互关系,了解化学科学对社会发展和人类文明进步的重要价值。

2.感悟科学家崇尚真理、严谨求实的科学态度,勇于质疑、批判和创新的精神;学习科学家爱国、奉献的精神,团结协作、攻坚克难的品格。

教材分析一、课标分析1.本单元内容属于《义务教育化学课程标准》(2022年版)中“科学探究与化学实验”中的“化学科学本质”。

要求学生知道化学研究的内容及其特征;初步了解化学科学的发展历程,体会实验探究和模型建构是化学科学研究的基本方法;认识化学科学、技术、社会、环境的相互关系,了解化学科学对社会发展和人类文明进步的重要价值;感悟科学的态度与精神;学习科学家的精神与品格。

2.化学对于九年级的学生来说是一门新的学科,是一门以情感、态度和价值观教育为主要教育目标的学科。

本课题从学生的亲身感受出发,通过一些具体的事例和精美的图画,让学生感受到人们的许多美好愿望正在通过化学家的智慧和辛勤的劳动逐渐实现。

展示化学的魅力和学习化学的价值,引领学生走进丰富多彩的化学世界,从而产生希望了解化学的强烈愿望。

3.教科书从具体事例出发,引导学生了解化学是一门使世界变得更加绚丽多彩的自然科学,它研究物质的组成、结构、性质以及变化规律。

接着教科书以丰富多彩的图画和简明的语言,概述了人类认识化学、利用化学、发展化学的历史和方法,以及化学与人类进步和社会发展的关系,再次展示了化学的魅力和学习化学的价值。

二、内容和地位分析化学对于九年级学生来说是一门新的学科,而本课题又是化学的第一课题,能否上好这节课,充分激发学生的学习兴趣,对学生今后的学习起着至关重要的作用。

学情分析1.学生在此之前从来没有系统地接触过化学,可能只是在某些方面曾经产生过化学的火花,因此在本课题学习过程中应力求让学生产生对化学学习的兴趣,让学生意识到化学对我们生活所起的重要作用。

初中化学教材全解绪言一、素质教育目标1.知识目标:a知识性介绍化学研究的对象。

b初步理解物理变化、化学变化的观点及实质差别;并能运用观点会判断一些易分辨的典型的物理变化与化学变化。

c初步认识物理性质和化学性质。

2.能力目标:培育学生察看、描绘实验的能力,启迪学生学习化学的兴趣,激发学生学习化学的知觉性和踊跃性。

3.德育目标:经过学习世界是物质的,物质是客观存在的,永久运动的,是不行消灭的,只好在必定条件下互相转变,对学生进行辩证唯心主义教育,应用科学改造自然,造福人类的教育。

4.美育浸透点:以化学实验为载体,向学生展现化学实验中的仪器美,化学实验现象美,进而激发学生对化学科学的喜欢之情。

二、教课重点、难点、疑点重点:物理变化、化学变化的观点(差别)及其应用。

难点:如何判断一个变化是物理变化仍是化学变化。

疑点:物质变化与物质性质的差别。

解决方法:(1)经过察看演示实验,列表记录实验现象,由学生议论而得出物理变化和化学变化的观点及实质差别。

(2)经过学生议论而概括出物质的性质与物质的变化的差别。

三、实验及教具准备:试管,带弯管的单空橡皮塞,酒精灯,玻璃片,烧杯,坩埚钳,石棉网,铁架台(带铁夹),研钵,火柴,药匙,胆矾,碱式碳酸铜,镁带,澄清石灰水,水。

四、学法指引1.学会观点鉴别,注意观点间的差别与联系。

如,化学变化和物理变化就能够从观点、特点、陪伴的现象等方面加以差别;从变化发生过程中二者的互相关系找寻它们的联系。

2.学会察看化学实验。

第一要察看变化前物质的颜色、状态;再注意察看变化中的现象,如变色、发光、放热、放出气体、发出声音等;反响停止后,生成物的颜色、状态、气味等。

学会察看实验,将有助于我们思虑变化的原由,推断变化的原理,总结变化的规律。

五、课时安排2课时六、教课过程:导入新课:利用现代化的教课手段,可看录像“走向化学世界”、“遨游化学世界”(北京西城电教馆, 17 分钟),也可利用幻灯片引入新课,或由学生自己收集资料,如:化学史、元素的发现史、化学家的小故事、兴趣化学、化学与生活等,由学生的讲话引入新课。

九年级上册化学笔记绪言:化学使世界变得更加绚丽多彩一、什么是化学 1、化学的概念化学是研究物质的组成、结构、性质及变化规律的自然科学。

2、化学的研究对象化学的研究对象主要是:物质的组成、结构、性质、及其变化规律。

(另有环境问题、能源问题等)体现 体现体现二、学化学有什么用1、化学在保证人类的生存并不断提高人类的生活质量方面起着重要作用。

例: 利用化学生产化肥和农药,以增加粮食的产量; 利用化学合成新的药物,保障人体健康2、化学是一门实用的科学。

3、化学与其它学科相互交叉,渗透产生许多边缘学科。

三、化学发展简史1、古代化学:从事物质转化的探索阶段。

特征:人们对物质的认识只停留在表象阶段。

2、近代化学:进入研究物质微观阶段。

特征:道尔顿提出原子能论,阿伏加德罗提出分子学说 (近代化学理论) 门捷列夫的元素周期律和元素周期表。

3、现代化学:合成新分子阶段。

从20世纪下半叶起,化学的主要任务不再是发现新元素,而是合成新分子。

第一单元 走进化学世界课题1 物质的变化和性质物质的变化分为:物理变化化学变化一、物理变化和化学变化 (一)物理变化1、概念:没有其它物质生成的变化叫物理变化。

2、特征:没有新物质生成。

3、表现:物质的形状、状态等发生变化。

(二)化学变化(又叫化学反应)1、概念:有其它物质生成的变化叫化学变化。

2、特征:有新物质生成。

3、表现:颜色改变、有气体放出、有沉淀生成等;常伴随能量变化,例:吸热、放热、发光等。

注意:1、物理变化和化学变化的本质区别:物理变化没有其它物质生成化学变化有其它物质生成2、有颜色改变、有气体放出、有沉淀生成等的变化不一定是是化学变化伴随能量变化,例:吸热、放热、发光等的变化不一定是是化学变化3、物理变化和化学变化的联系:物理变化中一定没有化学变化化学变化中一定有物理变化二、物理性质和化学性质(一)物理性质1、概念:物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质叫物理性质。

课题:绪言目标要求:1.知道化学是研究物质的组成、结构、性质以及规律的自然科学,它与人类进步和社会发展的关系非常密切。

2.通过学生间相互讨论交流,培养学生良好的学习习惯和学习方法。

3.激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感。

重难点:激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感。

学习器材:白纸、无色酚酞、碱溶液自学指导:结合下列重点内容提示,认真学习课本第1页和第2页前三段。

一、化学研究的内容l.世界是物质的,物质是不断变化的,物质中要研究的内容有很多,而化学是在分子、原子层次上研究物质的、、以及的科学。

它不仅要研究自然界已经存在的物质及其变化,还要根据需要研究和制造自然界不存在的。

2.化学在保证人类的生存和提高人类的生活质量方面起着重要作用:(1)利用化学生产,以增加粮食的产量;(2)利用化学合成,抑制,保障人体健康;(3)利用化学开发和,以改善人类的生存条件;(4)利用化学综合应用和,以使人类生活的更加美好。

3.学习化学以后,你不但能知道物质的和,还会进而知道它们的内部以及,知道如何利用它们来制造,以及人类化学、化学和化学的历史和方法。

结合下列重点内容提示,认真学习课本第2页第四段内容和第3页内容二、化学发展史4.古代化学(1)人类学会了使用,改善了人类的生存条件,并使人类变得聪明而强大。

(2)人类利用物质的变化制得了具有实用价值的产品,如、、、纸、火药、酒、印染等。

(3)我国人民的贡献:①我国劳动人民在商代就能制造出精美的;②春秋战国时期就能和;③我国古代四大发明中的两项化学成就是、。

5.近代化学(1)和创立的原子论和分子论学说,奠定了近代化学的基础。

(2)1869年门捷列夫发现了并编制了,使化学学习和研究变得有规律可循。

拓展探究:1.演示实验:课前在一张白纸上用无色酚酞写上“化学”两字,将纸张贴在黑板中央。

让学生将碱溶液喷向白纸,出现红色的“化学”两字。

2.利用多媒体:走进化学世界利用录像(或幻灯片)中丰富多彩、接近生活的画面,创设问题情境,激活学生的思维,使学生在轻松愉快的氛围中感知化学就在我们身边。

九年级上册化学绪言知识点化学绪言知识点化学是一门研究物质的组成、性质和变化规律的学科。

九年级上册化学绪言是化学课程的开篇,为学生提供了关于化学及其相关概念的基础知识。

本文将介绍九年级上册化学绪言的知识点,包括物质的分类、元素与化合物以及物质的性质与变化。

一、物质的分类物质是构成一切物体的基本要素,在化学中通常分为纯物质和混合物两类。

1.纯物质纯物质是指由相同种类的微粒组成的物质,可分为单质和化合物两种。

(1)单质:由只含有一个元素的微粒组成,如氧气、金属等。

(2)化合物:由两种或两种以上不同元素的微粒按照一定的比例结合而成,如水、二氧化碳等。

2.混合物混合物是由两种或两种以上不同物质按照一定比例混合而成的物质,如空气、盐水等。

混合物可以分为均质混合物和非均质混合物两种。

(1)均质混合物:组成混合物的各个组分相互之间非常接近,无法分辨出个体的性质。

如盐水、空气等。

(2)非均质混合物:组成混合物的各个组分在空间上存在明显的界面,可以分辨出各个组分的性质。

如沙与铁屑的混合物。

二、元素与化合物元素是由只含有一个类型的原子组成的物质,化合物是由两种或两种以上不同元素的原子组成的物质。

1.元素元素是构成物质的基本单位,是化学反应中不可再分的物质。

元素根据原子的性质可以分为金属、非金属和金属loid三类。

2.化合物化合物是由不同元素的原子按照一定比例结合而成的物质。

化合物的性质与组成其的元素有关。

三、物质的性质与变化物质的性质包括物理性质和化学性质。

1.物理性质物理性质是指物质在不改变其组成的情况下所表现出来的性质,包括颜色、形状、密度等。

物理性质可以帮助我们鉴别和区分不同的物质。

2.化学性质化学性质是指物质在发生化学反应时所表现出来的性质,包括燃烧性、反应性等。

化学性质可以用来描述不同物质之间的相互作用和变化。

物质的变化分为物理变化和化学变化两种。

(1)物理变化:物质在物理条件下发生的变化,其组成不发生改变。