四年级语文上册《25.为中华之崛起而读书》导学案

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:3

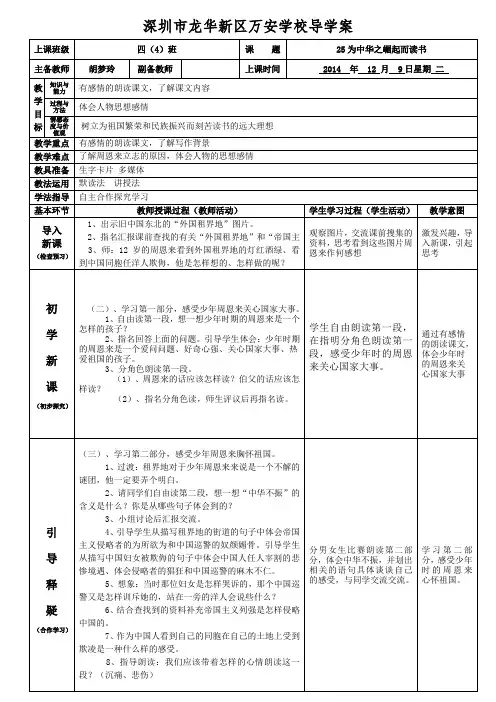

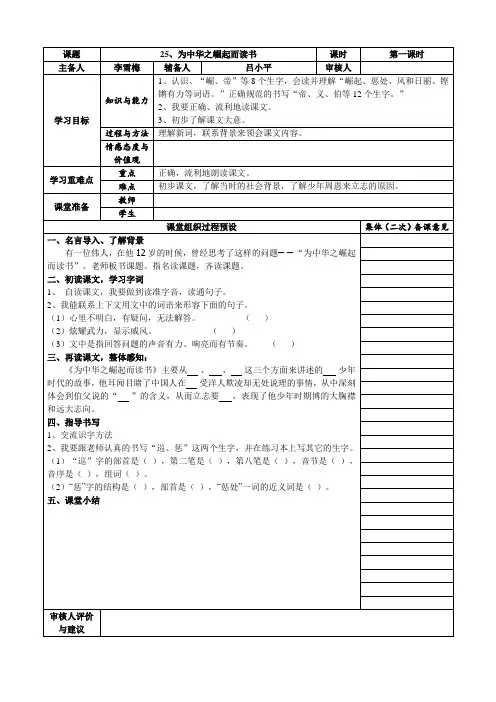

深圳市龙华新区万安学校导学案上课班级四(4)班课题25为中华之崛起而读书主备教师胡梦玲副备教师上课时间 2014 年 12 月 9日星期二教学目标知识与能力有感情的朗读课文,了解课文内容过程与方法体会人物思想感情情感态度与价值观树立为祖国繁荣和民族振兴而刻苦读书的远大理想教学重点有感情的朗读课文,了解写作背景教学难点了解周恩来立志的原因,体会人物的思想感情教具准备生字卡片多媒体教法运用默读法讲授法学法指导自主合作探究学习基本环节教师授课过程(教师活动)学生学习过程(学生活动)教学意图导入新课(检查预习)1、出示旧中国东北的“外国租界地”图片。

2、指名汇报课前查找的有关“外国租界地”和“帝国主3、师:12岁的周恩来看到外国租界地的灯红酒绿、看到中国同胞任洋人欺侮,他是怎样想的、怎样做的呢?观察图片,交流课前搜集的资料,思考看到这些图片周恩来作何感想激发兴趣,导入新课,引起思考初学新课(初步探究)(二)、学习第一部分,感受少年周恩来关心国家大事。

1、自由读第一段,想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?2、指名回答上面的问题。

引导学生体会:少年时期的周恩来是一个爱问问题、好奇心强、关心国家大事、热爱祖国的孩子。

3、分角色朗读第一段。

(1)、周恩来的话应该怎样读?伯父的话应该怎样读?(2)、指名分角色读,师生评议后再指名读。

学生自由朗读第一段,在指明分角色朗读第一段,感受少年时的周恩来关心国家大事。

通过有感情的朗读课文,体会少年时的周恩来关心国家大事引导释疑(合作学习)(三)、学习第二部分,感受少年周恩来胸怀祖国。

1、过渡:租界地对于少年周恩来来说是一个不解的谜团,他一定要弄个明白。

2、请同学们自由读第二段,想一想“中华不振”的含义是什么?你是从哪些句子体会到的?3、小组讨论后汇报交流。

4、引导学生从描写租界地的街道的句子中体会帝国主义侵略者的为所欲为和中国巡警的奴颜媚骨。

引导学生从描写中国妇女被欺侮的句子中体会中国人任人宰割的悲惨境遇、体会侵略者的猖狂和中国巡警的麻木不仁。

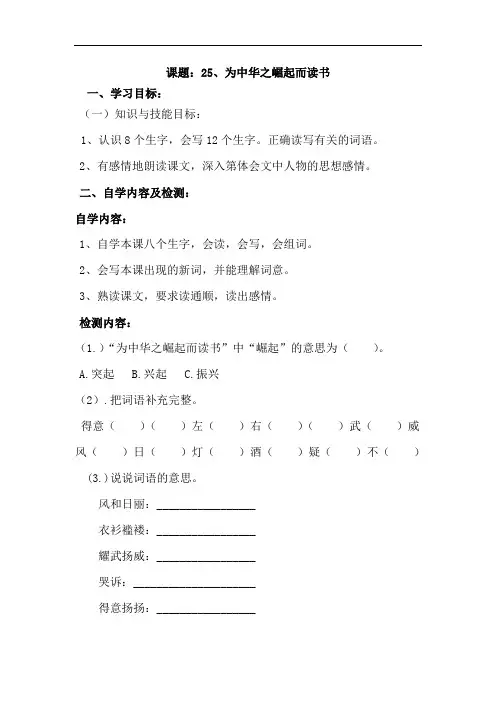

课题:25、为中华之崛起而读书一、学习目标:(一)知识与技能目标:1、认识8个生字,会写12个生字。

正确读写有关的词语。

2、有感情地朗读课文,深入第体会文中人物的思想感情。

二、自学内容及检测:自学内容:1、自学本课八个生字,会读,会写,会组词。

2、会写本课出现的新词,并能理解词意。

3、熟读课文,要求读通顺,读出感情。

检测内容:(1.)“为中华之崛起而读书”中“崛起”的意思为()。

A.突起B.兴起C.振兴(2).把词语补充完整。

得意()()左()右()()武()威风()日()灯()酒()疑()不() (3.)说说词语的意思。

风和日丽:_________________衣衫褴褛:_________________耀武扬威:_________________哭诉:_____________________得意扬扬:_________________敢怒不敢言:________________三、合作学习与探究:1、课文写了哪三件事?练习归纳课文的主要内容。

2、探究“为中华之崛起而读书”的意思。

3、周恩来读书的目的与其他同学读书的目的有什么不同,为什么会不同?读周恩来所说的两句话,说说用怎样的语气来读?四、当堂达标检测题(分钟)根据课文内容填空。

(1)这篇课文写的是周恩来________时代的一件事,他深切地体会到“________”的含义,他意识到中国必须____________的重要意义。

(2)在修身课上,同学们踊跃回答魏校长的问题。

有的说:“________而读书。

”有的说:“________而读书。

”有的说:“________而读书。

”周恩来清晰而坚定地说:“____________________________________!”(3)在“有志者当效周生”这句话中,“有志者”的意思是______ ________,“效”是________的意思,“周生”指的是________,这句话的意思是:_____________________________________________________。

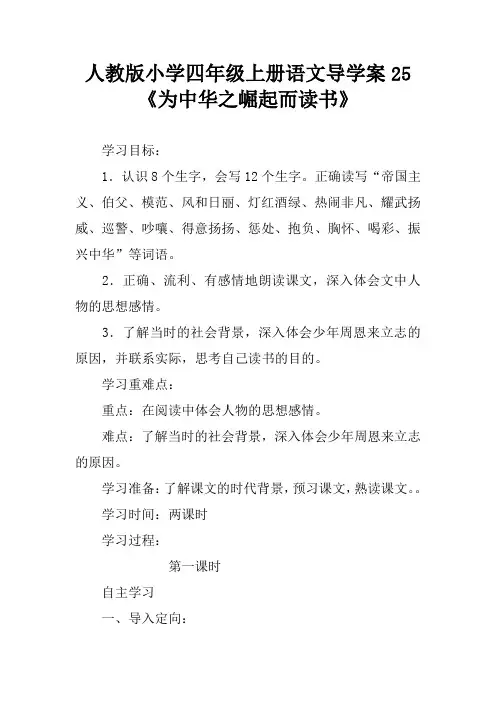

人教版小学四年级上册语文导学案25《为中华之崛起而读书》学习目标:1.认识8个生字,会写12个生字。

正确读写“帝国主义、伯父、模范、风和日丽、灯红酒绿、热闹非凡、耀武扬威、巡警、吵嚷、得意扬扬、惩处、抱负、胸怀、喝彩、振兴中华”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,深入体会文中人物的思想感情。

3.了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因,并联系实际,思考自己读书的目的。

学习重难点:重点:在阅读中体会人物的思想感情。

难点:了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因。

学习准备:了解课文的时代背景,预习课文,熟读课文。

学习时间:两课时学习过程:第一课时自主学习一、导入定向:有一位伟人,在他12岁的时候,曾经思考了这样的问题──“为中华之崛起而读书”。

老师板书课题。

指名读课题,齐读课题。

二、自学体验:1、学生借助字词典和文下注释,用自己喜欢的方式,自由的读课文,用笔划出自己不认识的字和不理解的词语;帝国主义列强租界闯进惩处吵嚷踊跃回答铿锵有力2、教师巡回指导学生,聆听学生是否读准了字音,是否读通了句子,并及时的单个指导。

交流展示三、合作展示:1、再读课文:指名轮读课文,要求读正确、读流利。

在读文过程中,随机正音,指导读出语气,在读中理解“踊跃回答”、“铿锵有力”词语的意思。

2、各小组代表利用教室黑板汇报自己不认识的生字和不理解的词语。

3、小组间互相帮助认识生字,理解词意。

4、教师重在对学生自主识字和通过上下文理解词语的指导。

租是平舌音“惩”是阳平租—祖振—晨嚷—囊“凡”的最后一笔是竖弯钩,“嚷”字右边分上、中、下三部分。

5、精读课文,画下感受深刻的地方,不明白的地方画个问号。

四、归纳提升:1、学生将生字词带入文中的句子,同学之间互读、互评。

2、学生将字入句,句入文,自由通读课文,要求读得准确,读的通顺。

3、理清课文层次,引导学生概括文中的3个小故事:、、,在这3个小故事中,哪件事让周恩来感受最深刻?课文的哪几段写了这件事?4、教师采取范读、提学生读、学生自主读、整体朗读等形式,检查学生读课文情况,并采取学生评学生的办法进行评价。

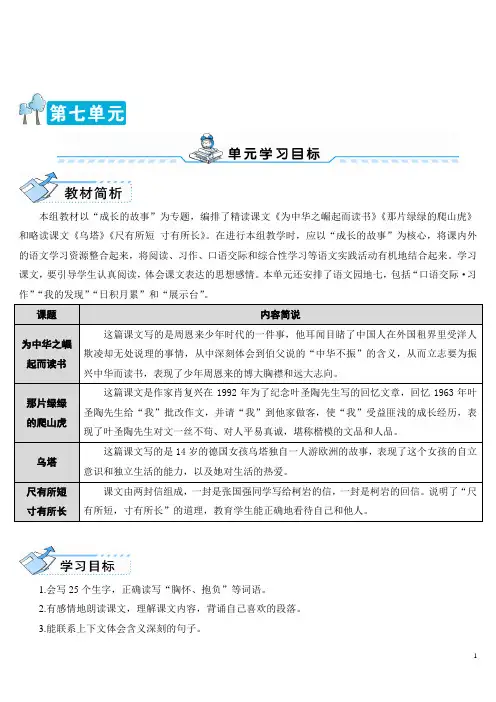

本组教材以“成长的故事”为专题,编排了精读课文《为中华之崛起而读书》《那片绿绿的爬山虎》和略读课文《乌塔》《尺有所短寸有所长》。

在进行本组教学时,应以“成长的故事”为核心,将课内外的语文学习资源整合起来,将阅读、习作、口语交际和综合性学习等语文实践活动有机地结合起来。

学习课文,要引导学生认真阅读,体会课文表达的思想感情。

本单元还安排了语文园地七,包括“口语交际·习作”“我的发现”“日积月累”和“展示台”。

课题内容简说为中华之崛起而读书这篇课文写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

那片绿绿的爬山虎这篇课文是作家肖复兴在1992年为了纪念叶圣陶先生写的回忆文章,回忆1963年叶圣陶先生给“我”批改作文,并请“我”到他家做客,使“我”受益匪浅的成长经历,表现了叶圣陶先生对文一丝不苟、对人平易真诚,堪称楷模的文品和人品。

乌塔这篇课文写的是14岁的德国女孩乌塔独自一人游欧洲的故事,表现了这个女孩的自立意识和独立生活的能力,以及她对生活的热爱。

尺有所短寸有所长课文由两封信组成,一封是张国强同学写给柯岩的信,一封是柯岩的回信。

说明了“尺有所短,寸有所长”的道理,教育学生能正确地看待自己和他人。

1.会写25个生字,正确读写“胸怀、抱负”等词语。

2.有感情地朗读课文,理解课文内容,背诵自己喜欢的段落。

3.能联系上下文体会含义深刻的句子。

4.感悟课文中人物的思想感情。

培养学生独立生活的能力和意识,能够正确地看待他人和自己。

1.引导学生理解课文内容,体会含义深刻的句子。

2.自读自悟,体会人物的情感。

25.《为中华之崛起而读书》…………………………………………………………………2~3课时26.《那片绿绿的爬山虎》……………………………………………………………………2~3课时27*.《乌塔》………………………………………………………………………………… 1~2课时28*.《尺有所短寸有所长》………………………………………………………………… 1~2课时语文园地七………………………………………………………………………………………4~5课时教学时,要引导学生通过阅读、访问、写信等多种渠道了解更多成年人或同龄人成长的故事,还要联系自己的生活实际,体验成长的快乐,思考成长过程中的问题。

《为中华之崛起而读书》导学案导学目标:1. 了解背景知识:了解《为中华之崛起而读书》这篇文章的作者、背景和主要内容。

2. 掌握重点词汇:通过进修本文,掌握一些重要的词汇和短语,扩大词汇量。

3. 提高阅读理解能力:通过阅读这篇文章,培养学生的阅读理解能力和批判性思维能力。

导学内容:一、背景知识《为中华之崛起而读书》是由周恩来在1934年写的一篇文章,它是在中国共产党领导下的抗日战争时期发表的。

这篇文章主要强调了教育的重要性,呼吁全国人民更加尽力地进修,为中华民族的崛起贡献自己的力量。

二、重点词汇1. 崛起(jué qǐ):指国家、民族等在政治、经济、文化等方面的发展和壮大。

2. 抗日战争(kàng rì zhàn zhēng):指中国人民在抵抗日本侵略者的战争中所进行的斗争。

3. 贡献(gòng xiàn):指为国家、社会等做出自己的一份力量或贡献。

三、阅读理解1. 请简要概括一下作者在文章中的主要观点是什么?2. 你认为为中华之崛起而读书对于我们此刻的进修有什么启迪和意义?3. 你如何理解“知识改变命运,学问成就未来”这句话?导学活动:1. 请阅读《为中华之崛起而读书》这篇文章,并在阅读后回答上面的问题。

2. 请用自己的话总结一下这篇文章的精髓和主旨。

3. 请结合自己的实际情况,谈谈你对教育的看法和进修的态度。

导学延伸:1. 请结合当前时事,谈谈你认为如何才能更好地为中华之崛起贡献自己的力量?2. 请选择一本你喜欢的书籍,谈谈它给你带来的启迪和影响。

3. 请就自己的进修方法和习惯,谈谈你认为哪些方面需要改进和提高。

通过本篇导学案的进修,置信同砚们能更加深入地了解《为中华之崛起而读书》这篇文章的内容和意义,同时也能够对自己的进修和成长有所启迪和帮助。

希望同砚们能够认真对待进修,尽力提高自己的综合素质,为中华民族的崛起贡献自己的力量。

四年级语文科导学案课型:新授课设计:审核:审批:班级:小组:姓名:使用时间:月日星期课题:25.为中华之崛起而读书第 2 课时累计 58 课时学习过程:(定向导学:教材 121-123页)流程及学习内容学习要求和方法一、解读目标1、我能体会人物思想感情,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为民族振兴而刻苦学习的目标。

2、我能了解周恩来的成长过程,从中受到启发。

二、夯实基础【回顾课文,感同身受】1、周恩来由听到伯父说“中华不振”,到后面在租界看到中国人被洋人汽车轧(yà)死却无处申冤,真正体会到了“中华不振”的含义,请你有感情地自由朗读1-8自然段中体现中华不振的相关语句。

2、快速浏览第7-8自然段,找出课文中介绍了哪些人,用横线画出描写这些人的语句,并在旁边写上批注。

如:他急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。

.......通过用一种气愤、痛心的语气读这些句子,我感受到了帝国主义侵略者的猖(chāng)狂和中国巡警的奴颜媚骨,体会到了中国人受人欺压的悲惨境遇。

三、提升能力【深感痛心,立志报国】少年周恩来亲眼目睹了中国人任人宰割、受人欺压的悲惨际遇回来后经常沉思,心里也暗暗立下了为振兴中华而读书的决心。

展示一:从租界地回来后,同学们常常看到周恩来一个人在沉思,谁也不知道他在想什么。

直到在一次修身课上,听了周恩来的发言才解开了这个谜。

这是一个过渡段,有着承上启下的作用。

思考:周恩来在沉思什么?【知识链接】周恩来读书时,班里富家子弟经常欺负他,他暗下决心:一定要努力读书。

1913年进天津南开中学学习,后来他为寻求救国真理,1917年留学日本,曾留下临别赠言是“志在四方”,“愿相会于中华腾飞世界时。

”再次表达了他献身祖国的宏伟志愿,1919年回国,建国后担任了新中国总理。

【温馨提示】课文中还有其他描写这些人的句子,抓住关键词语“耀武扬威”、“得意扬扬”、“训斥”等仔细体会。

“集体备课,资源共享,个人增减”课堂三导教学模式“导学案”设计科目:语文四年级班执教人:自学要求(1)读通课文,遇到不懂的字或者词语,借助工具书或者联系上下文解释。

(2)不懂的地方,多读几遍,并在书上作上记号,待会在全班交流。

(3)边读边思考,课文写了几件事?周总理小时候为什么会立下“为中华之崛起而读书“?实施导学诊断1.下列词语中,带点词读音错误的一项是______。

(填序号)①崛起(jué)②模范( mó)③铿锵(kēng)④喝彩(hē)2.看拼音写词语。

chǎo rǎng zūjièchéng chǔxún jǐng zhèn xīng小组互查互教1、小组学习,联系课文理解文中一些词语的意思。

2、想想课文主要讲了一件什么事?3、认识文中8个生字,练习写12个词语。

小组讨论交流需要注意的问题。

4、有感情地朗读课文。

师生引导释疑1.借助拼音读准生字的字音。

2.认真观察方格里的生字,注意写好“范、巡、嚷”等字。

3.正确,流利地读课文,做到不添字,不漏字,不读错字。

【小组互查互教】操作:让学生通过学习小组互相检查,通过“兵教兵”解决一些问题,并有意让中、差生尤其后进生用板演或口答的形式进行反馈。

目的:最大限度地暴露学生自学后存在的疑难问题。

龙岩市溪南小学“集体备课,资源共享,个人增减”课堂三导教学模式“导学案”设计科目:语文四年级班执教人:龙岩市溪南小学“集体备课,资源共享,个人增减”课堂三导教学模式“导学案”设计科目:语文四年级班执教人:3.了解课文的主要内容。

出示自学要求1、学习生字新词。

①、多媒体课件出示生字词,自由拼读,划出生字新新,在不明白的地方旁边做上标记。

②、学生说出记忆生字的方法。

③、联系上下文,理解词语意思。

④、教师总结理解词语的几种常用方法。

⑤、集体朗读生字新词。

⑥、课堂练习:抄写生字新词,次数学生自己确定。

2、把课文读通顺,读准字音。

部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案(优选3篇)【部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案第1篇】一、活动目的:让学生了解我们国家近代历史,了解我们的先辈为中华崛起而奋斗的信念,激发他们热爱祖国、热爱中华民族的感情,坚定他们为振兴中华而认真学习,努力奋斗的信念,树立崇高远大的理想。

二、活动准备:1、让学生收集我们先辈努力学习,顽强奋斗为国家做出贡献的人物。

并在活动时讨论。

2、在黑板上写上“为中华之崛起而读书”九个大字。

三、活动过程:1、由主持人读一段话,引入班会的主题。

女主持:在抗战胜利60周年之际,我们国家到处是欣欣向荣的景象。

在60年前,我国处于日本帝国主义的侵略压迫之下,民不聊生,在经过许多先辈不惜抛头颅,撒热血,艰苦抗战,才终于结束了那段屈辱的历史。

男主持:经过了众多有志之士的多年奋战,才使我国傲立于世界民族之林。

才有我们今天的幸福生活。

齐读:我们需要继承先辈遗志,为我国的社会主义建设贡献力量,“为中华之崛起而读书”。

七(二)班主题班会现在开始。

女主持:首先请听这个有关“为中华之崛起而读书”的故事吧。

(张沁同学)2、分组举出前辈为中华之崛起而奋斗的事迹。

男主持:我们的国家经历了太多的苦难,正是在众多的先辈共同努力下,才把祖国有如今的成就,现在,请同学们举出前辈为中华之崛起而奋斗的事迹。

学生分成四组,每组都举出两个例子来。

给表现好的组加分。

3、歌唱《大刀进行曲》4、诗朗诵(两位男生:顾豪君刘泽轩)——《灵魂》女主持:从林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之”的豪情到国歌声中“起来,不愿做奴隶的人们”的悲壮男主持:从屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的不屈不挠到王昭君“何如一曲琵琶好,鸣镝无声五十年”的民族团结,都凝结着这些伟人的苦苦追求。

下面请听诗朗诵《灵魂》。

5、小品《阿q外传》〉表演者:朱海晓徐佳艺女主持:的确,人常常为着理想去苦苦追寻。

可就在我们的周围却还有少数同学仍没有醒悟学习的重要性,为此也在生活和学习中闹出不好的笑话。

学习目标知识与能力1、认识、“崛、帝”等8个生字,会读并理解“崛起、惩处、风和日丽、铿锵有力等词语。

”正确规范的书写“帝、义、伯等12个生字。

”2、我要正确、流利地读课文。

3、初步了解课文大意。

过程与方法理解新词,联系背景来领会课文内容。

情感态度与价值观学习重难点重点正确,流利地朗读课文。

难点初步课文,了解当时的社会背景,了解少年周恩来立志的原因。

课堂准备教师学生课堂组织过程预设集体(二次)备课意见一、名言导入、了解背景有一位伟人,在他12岁的时候,曾经思考了这样的问题──“为中华之崛起而读书”。

老师板书课题。

指名读课题,齐读课题。

二、初读课文,学习字词1、自读课文,我要做到读准字音,读通句子。

2、我能联系上下文用文中的词语来形容下面的句子。

(1)心里不明白,有疑问,无法解答。

()(2)炫耀武力,显示威风。

()(3)文中是指回答问题的声音有力、响亮而有节奏。

()三、再读课文,整体感知:《为中华之崛起而读书》主要从、、这三个方面来讲述的少年时代的故事,他耳闻目睹了中国人在受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“”的含义,从而立志要,表现了他少年时期博的大胸襟和远大志向。

四、指导书写1、交流识字方法2、我要跟老师认真的书写“巡、惩”这两个生字,并在练习本上写其它的生字。

(1)“巡”字的部首是(),第二笔是(),第八笔是(),音节是(),音序是(),组词()。

(2)“惩”字的结构是(),部首是(),“惩处”一词的近义词是()。

五、课堂小结审核人评价与建议学习目标知识与能力1、有感情地朗读课文,深入地体会文中人物的思想感情。

2、感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

过程与方法自主学习,小组合作探究学习情感态度与价值观培养学生的爱国热情,教育他们从小树立远大志向。

学习重难点重点深入地体会文中人物的思想感情。

难点感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

课堂准备教师学生课堂组织过程预设集体(二次)备课意见一、复习导入、整体感知我知道文章主要讲了哪三件事?以及其情感变化。

人教部编版语文四年级上册22《为中华之崛起而读书》获奖导学案一、导言在四年级上册《为中华之崛起而读书》这篇文章中,作者鲁迅先生向我们传达了读书的重要性,以及个人对祖国的责任。

本导学案旨在帮助学生更好地理解这篇文章,激发他们对学习的热情,培养他们的爱国情怀。

二、文章背景1. 作者背景文章作者鲁迅,是中国现代文学的伟大作家,他有着深厚的文学功底和独特的文学视角,被誉为“百年难得一见的文学家”。

2. 时代背景文章创作于20世纪初期,正值中国遭受列强侵略,国家危急之时,民族危机迫在眉睫。

三、文章内容概要文章主要围绕作者鲁迅在日本留学时所经历的一次遭受歧视的事件展开,通过回忆这段经历,作者发出了对祖国的呼唤,并强调了读书对于中华民族的崛起的重要性。

四、教学目标1.了解文章背景,认识作者鲁迅及其文学地位。

2.理解文章主题,明白作者的用意和思想。

3.激发学生对学习的热情,培养他们的爱国情怀。

五、教学重点1.理解文章内容,把握作者要表达的主旨。

2.分析作者的情感变化,了解作者的写作动机。

六、教学难点1.翻译生僻词语,理解文中的抽象概念。

2.对比中日文化差异,理解作者在日本遇到的困境。

七、教学方法1.课堂讲授,引导学生读懂文章核心内容。

2.课堂互动,让学生自由讨论、分享看法。

3.小组活动,让学生分组合作完成相应任务。

八、教学过程1. 导入请学生简单介绍鲁迅及其作品,引导他们进入学习状态。

2. 阅读分析让学生独立阅读《为中华之崛起而读书》,通过提问引导他们深入理解文章内容。

3. 讨论分享组织学生分组讨论文章中的关键信息及作者用意,鼓励他们表达个人看法。

4. 情感共鸣通过互动交流,引导学生从文章中感受到作者的情感,激发他们对祖国的热爱。

5. 总结反思引导学生回顾本节课的学习内容,对文章主题及作者思想进行总结和反思。

九、课后作业1.思考:你是如何看待鲁迅先生写作《为中华之崛起而读书》的?2.作文:根据自己的理解,写一篇《为中华之崛起而读书》读后感。

部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案(精品3篇)【部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案第1篇】教学目标1.学习生字、新词。

理解“风和日丽、疑惑不解、衣衫褴褛、铿锵有力”等词语的意思并且能够在实践中运用。

2.通过反复朗读,找出周恩来为什么会立下“为中华之崛起而读书”的原因。

3.有感情地朗读课文,体会作者所表达的感情。

4.了解伟人的成长过程,用讲故事、写文章、编短剧、办手抄报等方式,展示学习的收获。

教学流程第一课时(一)初步谈话,理解课题。

同学们,你们现在读书的目的是什么?回头看看我们敬爱的周总理小时候为什么读书?(二)同学介绍搜集周总理的资料(三)观看录像,感受情景。

看有关周总理小时候的录像资料,特别是讲他在修身课上回答校长的情景。

(四)检查预习,反馈交流。

1.学生自由读课文,教师强调要求:(1)读通课文,遇到不懂的字或者词语,借助工具书或者联系上下文解释。

(2)不懂的地方,多读几遍,并在书上作上记号,待会在全班交流。

(3)边读边思考,课文写了几件事?周总理小时候为什么会立下“为中华之崛起而读书“?2.生字中“嚷、惩、铿、锵”是后鼻韵,“范、巡”是前鼻韵。

“范、惩”是上下结构,不能写成左右结构。

3.反馈交流,词语方面重点检查“焦点、耀武扬威、得意扬扬、铿锵有力、诸生“等词语的意思。

4.学生提出文章中不懂的地方,师生共同解决。

5.课文写了三件事。

第一件事讲12岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹着气说“中华不振“,这使他疑惑不解;第二件事讲周恩来在租界亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而围观的中国人敢怒不敢言,这使他真正体会到伯父说的话的含义;第三件事讲周恩来在修身课上,表明自己的心迹“为中华之崛起而读书”。

(五)学生反复读课文,做到有感情地读课文。

试着体会作者所表达的情感。

(六)课堂作业:有感情地朗读课文。

第二课时教学流程1.有感情地朗读课文的的第一部分。

思考:你从这部分中体会到了什么?你是从课文的哪些地方看出来的?2.指名学生朗读这一部分。

人教部编版语文四年级上册22《为中华之崛起而读书》集体备课导学案一、教材分析1.1 教材内容概述本次备课的教材为《为中华之崛起而读书》,是人教部编版语文四年级上册的一篇课文。

通过阅读这篇文章,学生将了解到读书的重要性,以及读书对于个人和国家的发展至关重要。

1.2 教学目标•知识目标:理解课文内容,掌握关键词汇和句子。

•能力目标:培养学生阅读能力,提高理解和表达能力。

•情感目标:激发学生对读书和学习的热情,培养学生爱国情怀。

二、教学过程2.1 导入引导学生讨论“读书的重要性”对于个人和国家的意义,并与学生分享自己的读书体验。

2.2 学习课文1.学生课前带读,教师纠音并解释生字生词。

2.教师逐段解读内容,帮助学生理解文中深层含义。

3.学生跟读、朗读,加深对课文的认识。

2.3 文本分析讨论课文中的重要句子和关键词,帮助学生理解作者的观点与意图。

2.4 拓展延伸启发学生思考:如何通过不断学习书籍提升个人素养,进而实现中华民族的复兴。

2.5 总结回顾检查学生对于课文内容的理解,并对所学知识进行总结归纳。

三、课后作业1.背诵或复述课文,体会作者的用心与情感。

2.撰写读后感,表达自己对于“为中华之崛起而读书”的理解和感悟。

3.收集有关中华民族崛起的资料,进行阅读并做简单汇报。

四、教学反思本次备课过程中,老师应注意引导学生注重对于课文的深度理解,引导学生将所学知识运用到实际生活中去,激发他们对于学习的热情。

同时,教师也要关注学生的学习动态,及时调整教学方法,使教学过程更加高效、生动。

通过集体备课的过程,能够充分发挥每位教师的优势,共同为学生的学习提供更全面的支持,使学生在语文学习中获益更多,开拓视野,提高文化素养。

《为中华之崛起而读书》导学案一、导学目标:1. 理解“为中华之崛起而读书”的含义,掌握其背景和意义;2. 分析文中提到的四个“为什么”,思考个人的读书动机;3. 思考如何通过读书提升自己,为国家的发展做出贡献。

二、导学内容:1. 了解文章背景:《为中华之崛起而读书》是鲁迅先生在1923年发表的演讲,提倡全民读书,为国家崛起发展贡献力量。

2. 分析四个“为什么”:a. 为什么要读书?——提升自我修养,不息进修进步;b. 为什么要读好书?——提高思维品质,培养高尚情操;c. 为什么要读国学?——传承中华文化,宏扬中华精神;d. 为什么要为中华之崛起而读书?——为国家繁荣富强贡献力量。

三、导学活动:1. 听取学生对“为中华之崛起而读书”的理解,引导学生思考个人读书的动机和意义;2. 分组讨论四个“为什么”,每组选择一个“为什么”进行深入探讨,展示讨论效果;3. 鼓励学生分享自己的读书经历和感悟,激发学生对读书的兴趣和热情;4. 指挥学生一起思考如何将读书与个人发展、国家建设结合起来,制定个人读书计划。

四、导学评判:1. 通过小组讨论和展示,评判学生对“为中华之崛起而读书”理念的理解和表达能力;2. 考察学生对于读书动机、读书意义的思考深度和广度;3. 评判学生对于如何通过读书提升自己、为国家发展贡献力量的思考和规划能力。

五、延伸拓展:1. 鼓励学生参与阅读活动,拓展阅读广度和深度,提升阅读素养;2. 组织学生开展读书分享会,让学生互相交流、进修,共同提高;3. 鼓励学生积极参与社会实践活动,将读书知识转化为实际行动,为社会、国家发展贡献力量。

通过本次导学活动,希望能够引导学生树立正确的读书观念,认识到读书的重要性,激发学生对读书的热情和兴趣,同时将读书与个人发展、国家建设结合起来,为中华之崛起贡献自己的力量。

愿我们每个人都能成为为中华之崛起而读书的一员,共同为国家的繁荣富强尽力奋斗!。

课题:25为中华之崛起而读书(第二课时)学习目标:1、学习作者抓住人物的神态变化,描写人物思想品格的的方法。

2、读中体会“为中华而读书的”真正含义。

感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

学习重、难点:1、学习作者抓住人物的神态变化,描写人物思想品格的的方法。

2、读中体会“为中华而读书的”真正含义。

一、预学部分【自主学习】1、我要回忆一下文中三件事,并和组员交流。

2、第()至第自然段写第一件事,第至第自然段写第二件事,第至第自然段写第三件事。

二、导学模块【合作探究】1、读第一件事,我从中体会到周恩来是一个()的孩子。

2、读第二件事,“中华不振”的含义是:()。

你是从哪些句子中体会出来的,用“--------------”画出。

3、想想当时那位妇女是怎样哭诉的?那个中国巡警是怎样训斥她的?站在一旁的洋人会说些什么?4、读第三件事,我知道了其他同学的读书的目的是、、、,都是为了满足自己的生活需要,而周恩来是为了而读书,则是把个人的学习与民族的振兴联系起来。

三、【扩展延伸】谈一谈自己为什么而读书。

我读书为了四、固学提高【课堂检测】1、把两次过渡的句子或段落找出来,用横线画住,并与对子说说哪儿是承上,哪儿是启下。

2、我知道了课文写了哪三件事:一是,二是;三是。

3、我会归纳主要内容。

本课主要写了:相关链接:1、了解时代背景,故事发生2021初期,当时的中国正处于萎靡不振的状态,受到了外来侵略者的欺侮。

2 、周恩来,字翔宇,生于1898年,卒于1976年,祖籍浙江绍兴,他是中国马克思主义者,无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军和中华人民共和国主要缔造者之一,第一任中华人民共和国总理。

部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案(优选3篇)〖部编版语文四年级上册为中华之崛起而读书导学案第【1】篇〗教学目标:1.认识10个生字,会写12个生字。

注意多音字“挣”“喝”的读音。

2.正确流利有感情地朗读课文,把握课文的主要内容,体会文章表达的思想感情。

3.感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

4.鼓励学生通过多种方式收集资料,了解周恩来的生平事迹,让学生对周恩来有更多的认识。

教学重点:能够正确、流利、有感情的朗读课文,在阅读中体会文章表达的思想感情。

教学难点:了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因,激发学生从小树立远大理想及热爱祖国的思想感情。

教学过程:(第一课时)一、奠定基调,直入课题。

1、师介绍周恩来的简介。

(多媒体显示配乐画面)2、导入课题,解题。

(1)今天咱们就来学习他小时候立下的宏伟目标:(师指课题)(学生齐读课题——为中华之崛起而读书!)(2)通过昨天的预习,谁能为我们说说课题的意思呢?(3)带着我们的理解,清晰而坚定地再读读课题吧(师指课题)——(学生齐读)二、初读课文,聚焦“中华不振”。

1、初读课文,读准词语,读通句子。

请大家打开课本,自由地读课文。

边读边思考:是什么原因让周恩来从小就树立了这么远大的志向呢?(学生自由地朗读课文,教师巡视指导。

)2、检查词语,感知课文主要内容。

(1)老师检查大家对词语的掌握情况。

(多媒体显示)(2)刚才我们初读了课文,请大家完成关于课文主要内容的填空。

3、聚焦“中华不振”。

(1)究竟是什么原因让周恩来从小就树立了这么远大的志向呢?课文中有一个词说明了原因。

请把它找出来?(“中华不振”)(2)对!你们都有一双慧眼,都找出来了,是“中华不振”,这个词正好与“中华崛起”形成了鲜明的对比。

(在课题下方板书“中华不振”)请齐读这个词。

(3)让我们走进百年前的中国,来看看当时的中国到底是怎样的不振。

学习内容:人教版小学语文四年级上册121--125页课题:《为中华之崛起而读书》学习目标:1、在阅读中能比较深入地体会人物的思想感情,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的目标。

2、结合生活实际理解读书的意义。

学习重难点:重点:在阅读中能比较深入地体会人物的思想感情,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的目标。

难点:结合生活实际理解读书的意义。

学习准备:ppt课件学习过程:预习导学一、复习本课生字,准备课上听写。

二、找出文中的四字词语______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________三、熟读(9--17)自然段,练习与同学进行分角色朗读。

四、概括文章的主要内容__________________________________________________________________________________________________________________________________五、结合前面的两个小故事,想一想,周恩来为什么会立下如此的志向?________________________________________________________________________________________________________________________________家长签字:教师评价:课堂助学一、复习导入:1、听写词语2、再次默读交流你从文中找到的四字词语。

3、交流文章主要内容,比较谁的更简洁。

二、比较中体会周恩来与其他同学读书目的的不同,感受少年周恩来的博大胸怀。

四年级上语文导学案25为中华之崛起而读书_人教新课标1、认识8 个生字,会写12 个生字。

2、正确书写“帝国主义、伯父、榜样、风和日丽、灯红酒绿、喧闹专门、耀武扬威、巡警、吵嚷、中意扬扬、惩戒、抱负、喝彩、振兴中华”等词语,并明白得词语意思。

3、有感情地朗读课文。

学习重点:把握生字、词语,大致了解课文内容。

预习任务:1、把课文读通顺,读准字音。

2、了解课文的要紧内容。

4、收集几句名人名言。

自主、合作、探究:1、小组课文,联系课文明白得文中一些词语的意思。

2、想想课文要紧讲了一件什么事?3、认识文中8 个生字,练习写12 个词语。

小组讨论交流需要注意的问题。

4、有感情地朗读课文。

阅读链接:语文书124 页,课后选读课文《真实的高度》。

我来闯关:1、给下列生字注音并组词。

崛()范()铿()锵()闯()租()2、听写词语:第二课时学习目标:有感情地朗读课文,深入地体会文中人物的思想感情。

2、感受青年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

3、在小组合作学习中开阔学习思路。

学习重点:阅读体会人物的思想感情。

难点是了解当时的社会背景,深入体会青年周恩来立志的缘故。

预习任务:1、多读几遍课文,体会文中人物的思想感情。

2、用红笔勾画出不明白的地点。

自主、合作、探究:1、学习第一部分,感受青年周恩来关怀国家大事。

(第1—6 自然段)有感情地朗读,体会青年周恩来在疑问中不断地追问和摸索。

2、学习第二部分,感受青年周恩来胸怀祖国。

过渡:租界地关于青年周恩来来说是一个不解的谜团,他一定要弄个明白。

a 想一想“中华不振”的含义是什么?你是从哪些句子体会到的?(用——勾画)b 引导学生从描写租界地的街道的句子中体会帝国主义入侵者的为所欲为和中国巡警的奴颜媚骨。

引导学生从描写中国妇女被欺负的句子中体会中国人任人宰割的悲惨境遇、体会入侵者的猖狂和中国巡警的麻木不仁。

c 想象:当时那位妇女是如何样哭诉的,那个中国巡警又是如何样斥责她的,站在一旁的洋人说些什么?d 作为中国人看到自己的同胞在自己的土地上受到凌辱是一种什么样的感受?e 我们应该带着如何样的心情朗读这一段?3、学习第三部分,感受青年的周恩来报国之心的坚决。

25 为中华之崛起而读书

学习目标

1. 会认“崛、帝、范、巡、嚷、惩、铿、锵”8个生字,会写“帝、义、伯、租、振、范、闯、凡、巡、嚷、妇、惩”12个生字。

掌握“帝国主义、伯父、租界、模范、闯进、热闹非凡、妇女、耀武扬威、巡警、吵嚷、惩处、振兴中华”等词语。

2. 有感情地朗读课文,深入地体会文中人物的思想感情。

3. 感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

学习重点

能够正确、流利、有感情地朗读课文,在阅读中体会人物的思想感情。

学习难点

了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因,激发学生从小树立远大理想及热爱祖国的思想感情。

教学过程

正确流利读课文3-5遍,完成下列各题:

(自我评价:☆ ☆ ☆)

1.正确读写下列词语:伯父 模范 巡警 惩处 风和日丽 灯红酒绿 热闹非凡

胸怀 喝彩 吵嚷 抱负 振兴中华 耀武扬威 得意扬扬

2.搜集周恩来的资料。

3.想一想,课文写了一件什么事? 请用简洁的语言写下来。

自主、合作学习

完成下列问题:

(1)默读课文,想一想,画一画,并做好批注。

a 少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

b “中华不振”的含义是什么?你是从哪些句子体会到的?

品读课文

小组合作交流。

a 使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

b

展示与反馈。

(同学评价:朗读课文☆☆☆理解内容☆☆☆)

作业设置。

搜集周恩来的小故事,讲给同学听。

达标训练。

(小组评价:☆ ☆ ☆)

(1)我写的最棒 bó fù mó fàn x ún j ǐng ch ǎo r ǎng

( )

( ) ( ) ( ) h â c ǎi ch ãng ch ǔ bào fù xiōng huái

( ) ( ) ( ) ( ) (2)火眼金睛,辨字组词

崛( ) 伯( ) 帝( ) 范( )

屈( ) 拍( ) 啼( ) 犯( )

征( ) 闯( ) 振( ) 锵( )

惩( ) 问( ) 辰( ) 坚( )

(3)课文中用了许多四字词语,请你抄写并选择两个写句子。

a

b 拓展练习

周总理的睡衣

邓妈妈七十多岁了。

她戴着花镜,(安稳 安详)地坐在沙发上,给敬爱的周总理补睡衣。

睡衣上已经有好几个补丁了。

这一回,邓妈妈又穿上了线,右手捏着针略略抬起,左手在(熟练 熟悉)地打结。

她是多么认真啊!

一位年轻的护士,双手捧着这件睡衣,望着补丁上又匀又细的针脚,眼睛(湿润 潮湿)了。

在她们面前的小凳子上,摆着个针线笸箩,笸箩里放着剪刀、线团、布头和针线包。

这个绣着红五星的针线包特别引人注目。

它是多年来周总理和邓妈妈随身带着的。

是从什么时候起他们就带在身

边,一直带到北京来的呢?是从延安窑洞,从重庆红岩,还是从两万五千里的长征路上?

1.在括号内选择正确的词语,打上“√”。

2.这位护士捧着睡衣,为什么流泪了?

3.请你用文中的词写句子:

是……是……还是……

4.读了周恩来总理的故事,你一定深有感触。

把你的感触写下来,读给大家听。