根茎类中药

- 格式:ppt

- 大小:8.22 MB

- 文档页数:7

常用根及根茎类中药的鉴别要点

中药材中的根及根茎类药材是中药材中的重要类别之一,具有

广泛的药用价值。

然而,由于植物的多样性和相似性,对于根及根

茎类中药的鉴别需要有一定的专业知识和技巧。

以下是常用根及根

茎类中药的鉴别要点:

1. 形态特征,首先要观察根及根茎类中药的外形特征,包括大小、形状、颜色等。

不同的中药材在外形上会有明显的差异,比如

黄芪的根茎呈长圆柱形,外表黄褐色,而白术的根茎则呈不规则的

块状,外表白色。

2. 质地和硬度,触摸根及根茎类中药时,要注意其质地和硬度。

有些中药材的根茎质地坚硬,有些则比较柔软,这些特征对于鉴别

是非常重要的。

3. 气味,根及根茎类中药的气味也是鉴别的重要依据。

有些中

药材具有特殊的香气,有些则带有苦涩的气味,通过嗅觉可以初步

判断其品质和真伪。

4. 断面特征,对于一些根及根茎类中药,可以通过切割观察其

断面特征来进行鉴别。

比如人参的切面呈现出清晰的放射状纹理,而不良品则可能呈现不规则的断面。

5. 其他特征,除了以上几点外,还可以通过根及根茎类中药的其他特征来进行鉴别,比如纹理、根须、表面的纹路等。

总之,对于根及根茎类中药的鉴别需要综合运用形态学、解剖学、化学等知识,并结合实际经验进行判断。

在使用中药材时,建议选择正规渠道购买,并咨询专业人士进行鉴别,以确保药材的质量和药效。

根及根茎类中药鉴别要点一、引言根及根茎类中药是中药材中的一种重要类别,具有广泛的药理作用和丰富的营养成分。

因此,在中药鉴别过程中,对于根及根茎类中药的鉴别要点需要进行深入了解和掌握。

二、根及根茎类中药的分类1. 根类:是指以植物根部为原料的中药材,如黄芪、天冬、当归等。

2. 根茎类:是指以植物地下茎部为原料的中药材,如人参、党参、白术等。

三、外观特征鉴别要点1. 根类:(1)外形:粗壮而直立,表面多皱纹,枝干少。

(2)色泽:颜色较浅,常呈淡黄色或淡棕色。

(3)质地:质地较硬而坚实。

(4)断面:断面光滑而均匀。

2. 根茎类:(1)外形:表面粗糙不平,有明显的节间和节瘤。

(2)色泽:颜色较深,常呈灰褐色或灰白色。

(3)质地:质地较软而有弹性。

(4)断面:断面纤维分明,有明显的韧皮层和木质部。

四、气味和味道鉴别要点1. 根类:(1)气味:气味清香,具有特殊的药味。

(2)味道:味甘或微苦。

2. 根茎类:(1)气味:气味浓郁,具有特殊的药味。

(2)味道:味微苦或微甜。

五、理化性质鉴别要点1. 根类:(1)水分含量:水分含量较低,一般在10%以下。

(2)灰分含量:灰分含量较高,一般在5%以上。

(3)挥发油含量:挥发油含量较低,一般在0.5%以下。

2. 根茎类:(1)水分含量:水分含量较高,一般在15%以上。

(2)灰分含量:灰分含量较低,一般在3%以下。

(3)挥发油含量:挥发油含量较高,一般在1%以上。

六、显微特征鉴别要点1. 根类:(1)细胞构造:细胞壁较厚,细胞间隙小。

(2)组织结构:木质部发达,髓部较少。

2. 根茎类:(1)细胞构造:细胞壁较薄,细胞间隙大。

(2)组织结构:韧皮层发达,木质部较少。

七、总结通过以上的介绍可以看出,根及根茎类中药的鉴别要点主要包括外观特征、气味和味道、理化性质以及显微特征等方面。

在实际的中药鉴别工作中,需要全面了解和掌握这些要点,并且结合实际情况进行判断和分析。

只有这样才能确保中药材的质量和安全性。

中药材分类根茎类草类

中药材是指用于中医药治疗的药用植物或动物。

根茎类和草类是中药材的两个重要分类。

根茎类中药材通常指的是植物的根和茎部分,而草类中药材则是指植物的地上部分,如叶、花、果实等。

这两类中药材在中医药治疗中都有着重要的作用。

根茎类中药材常见的有人参、黄芪、白术、茯苓等。

这些中药材通常具有补益气血、调理脾胃、益肾壮阳等功效。

它们多用于治疗虚弱体质、气血不足、脾胃虚弱等症状,常见于滋补药物和调理药物中。

而草类中药材则包括了大部分的植物药材,如菊花、金银花、薄荷、荆芥等。

这些中药材多具有清热解毒、散风止痛、宣肺化痰等功效。

它们常用于治疗感冒发热、头痛咳嗽、风热感冒等症状,常见于清热解毒类和宣肺化痰类药物中。

总的来说,根茎类和草类中药材在中医药治疗中都有着不可替代的作用。

它们的药效各异,但都是中医药治疗的重要组成部分。

在使用中药材时,应根据患者的具体病情和体质特点,科学合理地选用适当的中药材,以达到最佳的治疗效果。

中草药别名大全之根茎类中草药以其独特的治疗功能在中医药学中占有重要地位。

而对于中草药的名称,除了其常用名称外,还有一些别名。

本文将为您介绍一些根茎类中草药的别名大全,以帮助您更好地了解和学习中草药知识。

1. 黄芪(学名:Radix Astragali)别名:黄精、北五加、黄耆、黄皮、甘草头、白芪、钟乳草2. 当归(学名:Radix Angelicae Sinensis)别名:女药、血建草、恶胎芙蓉、男当归、川当归、龙胆草3. 丹参(学名:Radix Salviae Miltiorrhizae)别名:红参、鼠血草、地黄、赤箭、真参、三七、七活血4. 白术(学名:Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)别名:白苓、白草、秫草、白秫、地刘寄、大柱茎术、北五加、樟芷5. 知母(学名:Rhizoma Anemarrhena)别名:遗明、白藜、龙骨草、白药、马蔺、独蒜、白癣6. 鸡血藤(学名:Radix Muehlenbeckiae)别名:白花葛藤、天台山藤、白莲、藤藤葛、腺毛伏藏7. 茯苓(学名:Poria)别名:白茯苓、地胆、地黄、粉苓、猪苓、茯菟、麦肉8. 茶树菇(学名:Rhizoma Taphrins)别名:茶肉、土鸡腿、饼肉、茶花、黄花、鸡泡茶9. 半枝莲(学名:Rhizoma Belamcandae)别名:花会穿、傅引草、粉金硖、无心菜、美草10. 桃仁(学名:Semen Persicae)别名:扁桃核、桃脑、花开山、铁托子、瘦桃仁、焦桃仁、土桃仁11. 川楝子(学名:Fructus Toosendan)别名:山桠果、佛手子、鱼麦菜、熊列、山香子12. 牡丹皮(学名:Cortex Moutan)别名:脱西红花、芍药皮、水牡丹、鹿茸皮、赤芙蓉、土芙蓉13. 白芷(学名:Radix Angelicae Dahuricae)别名:丁香根、殺白蓮、羌活14. 金银花(学名:Flos Lonicerae)别名:忍冬藤、忍子花、金銀菊、钩吻花、黄形羊耳、木丙糖15. 陈皮(学名:Pericarpium Citri Reticulatae)别名:龙眼皮、生龙眼、黑皮、柑皮、红皮16. 木香(学名:Lignum Aquilariae Resinatum)别名:沉香、沉水、乌水木、木天竺、罗布木、白檀香17. 防风(学名:Radix Saposhnikoviae)别名:待童、水当归、隔风根、长愁草、防山、躲风草18. 味菊(学名:Folium Artemisiae Argyi)别名:氹菊、滚滚心、狗草、狗蒺藜、白蓟、蚊母草19. 益母草(学名:Herba leonuri)别名:婆婆姜、益母之草、到老人、羊角穿、二婆种20. 茜草(学名:Radix Rubiae)别名:濯缨之草、草黄、贯众、似麦秸、黄草以上就是根茎类中草药的部分别名大全,这些别名不仅反映了中草药的生长环境、形态特征,还揭示了中草药在不同地区的使用习惯和传统文化背景。

根茎类 三七:为五加科植物三七的根。

商品规格:主根分60头、80头、120头、⽆数头。

茎基称:剪⼝;⽀根称:筋条;更细的根称:绒根。

处⽅别名:三七、⽥七、参三七、汉三七、旱三七、⽥三七、⽥漆、滇七、⼭漆、⾦不换、⽂⼭七(产云南⽂⼭) 混淆品:菊三七:为菊科植物菊叶三七的块根。

菊三七 ⽵节三七:为五加科⼤叶三七的根茎。

⽵三七、⽵节三七⽵节参 ⼟三七:藤三七,为落葵科植物落葵薯的块茎。

⼟三七藤三七⾎三七,为薯蓣科薯莨的块根。

⾎三七朱砂七红孩⼉景天三七,为景天科多种景天的根。

景天三七 枯萝⼘:为⼗字花科植物莱菔的⽼根。

处⽅别名:枯萝⼘、⽓萝⼘、仙⼈⾻、仙⼈头、地骷髅、地枯萝、空莱菔、⽼⼈头 ⽩附⼦:为天南星科植物独⾓莲的块茎。

处⽅别名:⽩附⼦、制⽩附、禹⽩附、盐附⼦、独⾓莲、⽩波串、⽜奶⽩附、鸡⼼⽩附 混淆品:关⽩附:为⽑茛科植物黄花乌头的块根。

处⽅别名:关⽩附、⽵节⽩附 天葵⼦:为⽑茛科植物紫背天葵的块根。

处⽅别名:天葵、天葵⼦、天去⼦、天葵根、紫背天葵⼦、夏⽆踪、两头尖、千年耗⼦屎 防⼰:为防⼰科植物粉防⼰的根。

处⽅别名:粉防⼰、汉防⼰、防⼰、粉⼨⼰、解离、⽯解、⽯蟾蜍 混淆品:⼴防⼰:为马兜铃科植物⼴防⼰的根。

⼴防⼰ 汉中防⼰:为马兜铃科植物异叶马兜铃的根。

汉中防⼰ ⽊防⼰:为防⼰科⽊防⼰的根。

处⽅别名:⽊防⼰ 射⼲:为鸢尾科植物射⼲的根茎。

处⽅别名:射⼲、⼨⼲、扁⽵、扁⽵兰、⿁扇、⽼君扇、开⼝箭、乌蒲、黄远 混淆品:⽩射⼲:为鸢尾科植物⽩花射⼲的根。

处⽅别名:⽩射⼲、⼟射⼲ 穿⼭龙:为薯蓣科穿龙薯蓣的根茎。

处⽅别名:穿⼭龙、穿地龙、川⼭龙 常⼭:为虎⽿草科植物常⼭的根。

处⽅别名:常⼭、鸡⾻常⼭、蜀漆根 何⾸乌:为蓼科植物何⾸乌的块根。

处⽅别名:何⾸乌、⾸乌、制⾸乌、地精、夜合、⾚葛、⾚敛、红内消、九贞藤、马肝⽯、⼭奴、⼭哥、⼭翁 ⽩⾸乌:为萝藦科植物⼤根⽜⽪消的块根。

处⽅别名:⽩⾸乌、和尚乌、泰⼭⾸乌、泰⼭⽩⾸乌 川乌:为⽑茛科植物乌头的母根。

中草药的分类

一、野生植物类中草药

1.根茎类:野薯蓣、熟地、人参、玄参、百合、滇七、金樱子、龙胆草、草乌、黄芪、地骨皮、当归、紫花地丁等。

2.叶类:蒲公英叶、黄芩叶、大青叶、洋苋菜叶、三棱叶、金银花叶、苦杏仁叶、淡竹叶、马齿苋叶、野菊花叶、假蝉花叶等。

3.花类:山茱萸、野牡丹、山茅草、桑叶、长春花、滇桔梗、千里光、水芹、野木香、玉竹花等。

4.果实类:红木芝、山楂、枸杞子、野橘红、苦参、沙棘橘、绿梅果、野蓝莓、野菱果、隐芯、野石榴等。

二、栽培植物类中草药

1.根茎类:木香、灵芝、茯苓、麦冬、茵陈蒿、大黄、人参、三七、当归、牛蒡子、芦根等。

2.叶类:鸡血藤叶、金银花叶、党参叶、砂仁叶、淫羊藿叶、曼陀罗叶、车前草叶、地骨皮叶、菊花叶等。

3.花类:玉兰花、野牡丹、剑麻花、七葉银花、重楼花、金银花、郁金香、绿豆蔻花、苦参花、雪芝花等。

4.果实类:木瓜、猕猴桃、红枣、蓝莓、石榴、苹果、沙棘、芦荟、枇杷、桑葚鱼果、草莓等。

中药别名汇编中药别名(根及根茎类)狗脊,又称贯众、贯仲金毛狗脊、黄狗头、金毛狮子、绵马贯众。

犬片,又称骨碎补毛姜、猴姜、申姜、爬岩姜、麻黄根、苦椿菜。

糯米藤根,又称糯米团、糯米藤、生扯拢广防己、防杞、木防己、水防己、藤防己、百解头。

青木香,又称水香、独行根、蛇参根、野木香根、兜铃根、痧药、土青木香。

金荞麦,又称赤地利、金锁银开、荞麦三七、铁掌头、苦荞头、铁石子、野荞子、蓝荞头、透骨消。

大黄将军,又称川军、锦纹、香大黄、何首乌。

虎杖,又称首乌、赤首乌、红内消、酸汤杆、大叶蛇总管、山大黄、阴阳莲、斑杖。

仙人掌,又称观音掌、神仙掌、火掌、老鸦舌。

牛膝,又称银柴胡、怀牛膝、对节草、土牛膝、川牛膝、甜牛膝、拐牛膝、大牛膝。

沙参,又称土参、银胡、银夏柴胡、太子参、孩儿参、童参、四叶参、米参。

草乌,又称一五毒根、草乌头、乌头、乌喙。

天葵子,又称紫背天葵、千年老鼠屎、夏无踪、菟葵。

___,又称两头尖。

藕节,又称山药、东白芍、毫白芍、金芍药、竹节香附、藕节疤、光藕节、薯蓣、淮山、山菇、怀山药、白皮山药。

___,又称商陆。

升麻,又称黑升麻、绿升麻、西升麻、鸡骨升麻。

仙茅,又称乳羊、独茅、___、河轮勒佗、婆罗门参、地棕。

白头翁,又称赤芍、附子、射干、翁草、山棉花。

川赤芍,又称赤芍药、五毒、附片、铁花。

扁竹,又称紫良姜、黄知母、扁知母、扁竹兰、剪刀草、山蒲扇、老君扇、蝴蝶花、才干。

___,又称灵仙、铁脚威灵仙。

___,又称鸡爪连、___、光连、___、___、嘉定连、刺盖连。

雪上一,又称枝蒿。

防己,又称板蓝根、地榆、甘草、汉防己、粉防己。

延胡索,又称地龙、元胡、玄胡索、高山红景天,塞北红景天、山豆根、广豆根、川参、山槐、水槐根、地参、地槐根、野槐。

黄芪,又称白蔹、白芷、元芪、绵芪、北芪。

田七参,又称三七、田漆、___。

贝母,又称象贝母、大贝母、珠贝、元宝贝、板贝、土贝母、___。

薤白,又称小根蒜、野蒜、薤白头。

麦冬,又称寸冬、___。

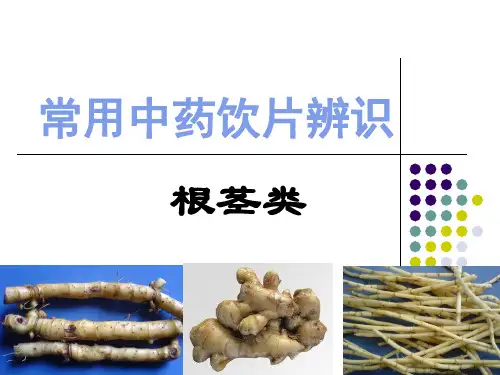

根类中药和根茎类中药代表性药材简介(一)蕨类1、狗脊蚌壳蕨科植物金毛狗脊的根茎。

表面深棕色被光亮的金黄色茸毛,上部有棕红色叶柄残迹。

生狗脊片近边缘有一条凸起棕红色的木质部环纹。

2、绵马贯众为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨带叶柄残基的干燥根茎。

外表黄棕色至黑棕色,密被排列整齐的叶柄残基及鳞片。

根茎断面深绿或深棕,环列点状维管束,其外散有较多的叶迹维管束。

周韧维管束(分体中柱),薄壁细胞内有间隙腺毛。

根茎含间苯三酚。

以绵马酸类为主。

骨碎补:水龙骨科槲蕨的干燥根茎。

(二)蓼科1、大黄蓼科掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的根及根茎。

表面有的可见类白色网状纹里,习称锦纹。

横切片根茎髓部较大,有异常维管束,每个异常维管束形成层呈环状,其中有星点环列或散在。

味苦微涩,嚼之粘牙,有沙粒感,唾液染成黄色。

根茎横切面韧皮部筛管明显,薄璧组织发达,含有大型粘液腔(从外到内逐渐减小);髓部宽广,有异常维管束,韧皮部中有大型粘液腔,内含黄棕色物质。

粉末含大型草酸钙簇晶、大型网纹导管,并有具缘纹孔及螺纹导管。

大黄含蒽醌衍生物。

游离蒽醌衍生物有大黄酸、大黄素、大黄酚等,为大黄的抗菌成分。

结合性蒽醌衍生物为游离蒽醌类的葡萄苷或双蒽酮苷,系大黄的主要泻下成分,双蒽酮苷为番泻苷A、B、C、D等,双蒽酮苷作用最强。

鞣质为收敛成分。

2、拳参:蓼科拳参的干燥根茎。

3、虎杖:蓼科虎杖的干燥根茎和根。

4、何首乌蓼科植物何首乌的块根。

皮部散有4~11个云锦状花纹环列(异常维管束)。

在木栓层的内方和韧皮部的外侧组织中有异常维管束,维管束单个或复合型,均为外韧型;薄壁细胞含有草酸钙蔟晶。

(三)苋科1、牛膝苋科植物牛膝的干燥根。

断面中心维管束木部较大,黄白色,可见黄白色小点(异常维管束),断续排列成数轮同心环。

根横切面异常维管束断续排列成2~4轮,维管束外韧型,薄壁细胞中含有草酸钙砂晶。

2、川牛膝为苋科植物川牛膝的根。

(四)商陆科1、商陆商陆科植物商陆或垂序商陆的根。