安乐死与临终关怀共33页

- 格式:ppt

- 大小:6.68 MB

- 文档页数:5

论临终关怀与安乐死的有机结合中国已进入老龄化社会,临终关怀与安乐死成为当下热议的话题。

两者孰优孰劣的争论从未停止。

本文试图从终极关怀的理念出发,以追求完满的死亡品质为愿望,寻求两者有机结合的可行性和合理性。

标签:临终关怀;安乐死;死亡品质据现有的统计数字,中国每年有700万人去世。

也就是说,中国现在每年有700万人要走向临终直至死亡,经历这人世间最大最深刻的痛苦。

非但如此,若以每个逝者约有5个直系亲属,10个左右的朋友计算,则中国每年约有3500万人要承受丧亲之痛,7000万人要承受丧友之痛。

因此,对临终者及其亲友提供支持和安慰,让他们能正确面对死亡,鼓起勇气面对死亡,这是人们所需要的,也是终极关怀所需要的。

科学不是万能的。

在死亡面前,科学无能为力。

就医学来说,安乐死应运而生,它力图使病人死得尊严,死得安乐,获得完满的死亡品质。

宗教不是万能的。

在死亡面前,宗教无能为力。

就佛教来说,临终关怀应运而生,它强调使病人获得有尊严,活得安乐,平静地体验生命的每一面,包括死亡。

安乐死与临终关怀,谁是真正的智慧?完满的慈悲?笔者认为,两者都是人类文明高度发达的产物,都是大智慧,大慈悲,殊途同归。

生命与死亡本为一体,安乐死与临终关怀的结合势在必行。

一、安乐死是社会各界和患者自身对绝症病人的临终关怀安乐死(Euthanasia)一词源于希腊文,本意是指“无痛苦幸福地死亡”,显然,这个词的初衷是要表达人们的一种希冀和向往:在身心安泰之中走完人生最后一程路,从容地告别人生。

实际上,这类似中国人的寿终正寝、无疾而终的“优死”之意。

现代意义上的安乐死概念通常是指身患绝症的病人,于治愈无望、生命垂危而又极度痛苦的情形下,自愿要求尽早结束生命,在此前提下所实施的保持人的尊严与安详的死亡处置方式。

我国不少赞成推行安乐死的专家学者参照国外关于安乐死的一些理论,为安乐死的实施提供了伦理依据,大致可以归纳为三点:第一,对患者本人来说是人道主义的体现。

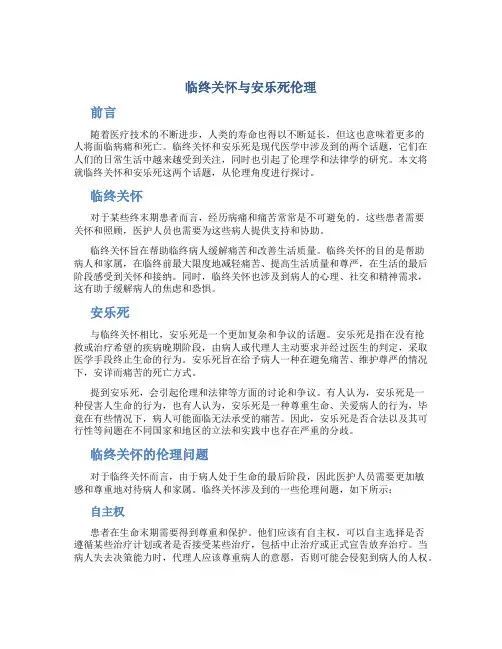

临终关怀与安乐死伦理前言随着医疗技术的不断进步,人类的寿命也得以不断延长,但这也意味着更多的人将面临病痛和死亡。

临终关怀和安乐死是现代医学中涉及到的两个话题,它们在人们的日常生活中越来越受到关注,同时也引起了伦理学和法律学的研究。

本文将就临终关怀和安乐死这两个话题,从伦理角度进行探讨。

临终关怀对于某些终末期患者而言,经历病痛和痛苦常常是不可避免的。

这些患者需要关怀和照顾,医护人员也需要为这些病人提供支持和协助。

临终关怀旨在帮助临终病人缓解痛苦和改善生活质量。

临终关怀的目的是帮助病人和家属,在临终前最大限度地减轻痛苦、提高生活质量和尊严,在生活的最后阶段感受到关怀和接纳。

同时,临终关怀也涉及到病人的心理、社交和精神需求,这有助于缓解病人的焦虑和恐惧。

安乐死与临终关怀相比,安乐死是一个更加复杂和争议的话题。

安乐死是指在没有抢救或治疗希望的疾病晚期阶段,由病人或代理人主动要求并经过医生的判定,采取医学手段终止生命的行为。

安乐死旨在给予病人一种在避免痛苦、维护尊严的情况下,安详而痛苦的死亡方式。

提到安乐死,会引起伦理和法律等方面的讨论和争议。

有人认为,安乐死是一种侵害人生命的行为,也有人认为,安乐死是一种尊重生命、关爱病人的行为,毕竟在有些情况下,病人可能面临无法承受的痛苦。

因此,安乐死是否合法以及其可行性等问题在不同国家和地区的立法和实践中也存在严重的分歧。

临终关怀的伦理问题对于临终关怀而言,由于病人处于生命的最后阶段,因此医护人员需要更加敏感和尊重地对待病人和家属。

临终关怀涉及到的一些伦理问题,如下所示:自主权患者在生命末期需要得到尊重和保护。

他们应该有自主权,可以自主选择是否遵循某些治疗计划或者是否接受某些治疗,包括中止治疗或正式宣告放弃治疗。

当病人失去决策能力时,代理人应该尊重病人的意愿,否则可能会侵犯到病人的人权。

关怀义务医护人员有责任要为病人提供最优秀的医疗和护理服务。

这种服务不仅涵盖了医疗等生理方面的服务,也包括了情感、关怀等方面的服务。

临终关怀与安乐死之我见【关键词】临终关怀安乐死随着医学科学日新月异的发展,传统的医学伦理道德观正不断深化、拓展和更新。

一项新的医疗保健事业——临终关怀正脱颖兴起,这是人类社会不断进步和发展的产物,是社会生产力、科学技术及社会文明高度发展的产物。

临终关怀是指对临终患者和家属提供姑息性和支持的医护措施,目的是希望帮助患者了解死亡,进而接纳死亡的事实;给予患者及亲人精神上的支持,给予承受所有事实的力量,进而坦然接受一切即将来临的问题[1]。

它体现了现代医学和人类社会文明的巨大进步,在生理上解除肉体的痛苦,在心理上缓和对死亡的恐惧和不安,在社会角度上使其具有社会成员的自觉感,在社会伦理学方面提高生命的质量和人的尊严,使临终者平静、安然的渡过人生的最后历程。

1 临终关怀1967年由桑德斯博士在英国创办了世界第一所“圣克里斯多福临终关怀院”,英国目前有100多所。

1988年10月天津医学院建立了我国第一所临终关怀研究机构,之后在上海、北京、沈阳、西安等地陆续展开临终关怀服务。

据资料报道,至2003年3月,全国接受临终医疗服务的病例已超过了8000例,使每个接受服务的临终者安详平静、有质量地走完人生的最后旅程,为关爱生命、启迪人类,促进社会进步做出了巨大的贡献。

临终关怀的主要服务对象是各种急、慢性损伤或疾病致心肌、肝脾、大脑、肺、肾等器官功能衰竭,面临生命危险的病人或各类晚期癌症等绝症病人,尤其是剧烈疼痛导致身心极度痛苦者[2,3]。

临终关怀主要有以下几种形式:独立的临终关怀机构、附属于医院的临终关怀病房、家庭的或社会的临终关怀护理。

在我国主要以“家庭临终关怀”为主,其具体内容包括:对临终患者注册登记,到患者家中提供全面的身心照顾与支持,使患者与亲人共度人生路程的最后站。

临终关怀强调活得有尊严,强调家属与病患的感受,强调团队的共同努力。

随着人们物质生活的丰厚及文化知识结构的更新,对生命价值及质量的追求和认识,已在不断更新与升华,各方面的要求也日益多样化、高度化,真正做好临终关怀,并不仅是一张空虚的文字框架,而是应如何有效地落到实处,有的放矢。

临终关怀与安乐死和谐的统一临终关怀与安乐死和谐的统一几千年来,人类一直在寻找最佳的死亡方式,以摆脱死亡时与之俱来的痛苦、恐惧与哀伤。

尽管从哲学上、宗教上,民俗上尽量教诲人们不要害怕死亡,然而死亡之际各种惨痛的景象确实难以使人们对之产生自然的欢迎与欢乐态度。

近几年来,我国医学界掀起了一股新潮…临终关怀运动,各地纷纷创办临终关怀医院或病房,并取得了可喜的成绩,它的兴起,使人们把凝结在安乐死焦点上的目光扩展开来,发现了一种新的符合现实的死亡形式…临终关怀。

一、临终关怀抑或安乐死?临终关怀是一个即古老又新兴的学科,由于历史上的临终关怀活动与现代的内容不尽相同,因此学者们对英文Hospicecare这一词的译义也不完全一样,在香港把它译为“善终服务”,在台湾把它译为“安宁照顾”;在大中国陆伴随着天津医学院临终关怀研究中心的建立及其对临终关怀知识的宣传与普及,且开展了多种形式的学术交流,“临终关怀”一词作为一门新兴学科和一种特殊卫生保健服务项目的名词,已被我国大多数学者所接受。

安乐死是指人们在临终前为了免除难以忍受的病痛折磨而提前结束生命的死亡现象,其道德难题在于人们没有主动要求死亡的权力以及家属亲友和医务工作者有没有帮助病痛者结束生命的权力等。

对晚期癌症等临终病人来说,寻求安适的死亡形式更为世人所关注。

于是,近半个世纪来,安乐死便成为人们摆脱死亡痛苦理想中的模式。

对临终濒死病人施以安乐死,其动机是什么?显而易见,就是出于对临终病人痛苦危难的关怀,从字面上说,就是一种临终关怀行为。

但人们以往只对临终病人的关怀偏重于安乐死这一点上,忽视了对临终过程中的病人的全面关怀,包括疼痛的消除、症状的控制、心理的安慰、生活的照料,以及扩展到对家属的慰藉。

临终关怀和安乐死不是两件事,而是一个整体中的两部分,或一方涵纳在另一方中。

临终关怀是使人们安乐地度过临终阶段;而安乐死是一种特殊的临终关怀,二者是辨证的统一,二者和谐的结合,则形成人类死亡的最终模式。

安乐死与临终关怀导语:20世纪80年代初,中国展开了安乐死的讨论。

然而这场伦理界、医学界、法学界等各方面都颇感兴趣的议题进行了20年,有关安乐死的立法却依旧步履蹒跚,症结何在尽管社会上呼吁安乐死立法的声音不断响起,但在相关法律出台以前,医生面对那些身罹重症、无望救治却又被痛苦折磨的患者及其亲属却仍然莫可奈何。

那么,可否在安乐死之外另辟它径呢实践发现,较之于安乐死,临终关怀被认为是更具人道,更富情感的选择,因而更易被人们所接受。

1安乐死立法所面临的伦理困境安乐死惯常所依赖的伦理辩护有四条,即:(1)自愿原则:患者有权利选择自已的生存状态;(2)避免痛苦:绝症患者在晚期通常伴随着巨大的精神和肉体痛楚,选择安乐死可以使他们避免遭受疼痛的折磨;(3)尊严死亡:当优生已成为人们践履的目标,那么随着社会的进步,优死也应成为现代人追求的一种境界。

当死亡不可回避,选择安乐死能够维护人的尊严;(4)公正原则:基于医疗资源有限这一事实,将有限的资源分配给无望救治的病人对于整个社会而言是不公正的。

无疑,这些原则也可以作为安乐死立法的主要依据。

但是这些原则在实践过程中却会遭到如下争议。

1.1 关于自愿原则自愿,应界定为一种完全自由的心理状态。

主体基于对事物准确的理解且不受外界影响而做出抉择。

但是对于患者而言,能否作到真正的自主自愿呢他们是否会因病痛而消沉,失去对疾病的认知力和判断力呢他们的抉择是否会受到经济因素的影响呢他们对安乐死的认同会不会是在各种压力的综合作用下所做出的违心的、无奈的抉择呢如果是这样,那么这种“自愿”就失去了自由性,当然也就偏离了其真实的含义。

尤其在我国现有经济水平不高、医疗体制尚不完善、社会保障制度亟需完善的情况下,所谓的患者“自愿”很容易受到经济负担等社会因素的牵制。

在一篇关于尿毒症病人选择停止透析的伦理剖析的文章中,笔者注意到公费医疗患者罕有选择停透即安乐死的。

1.2 关于避免痛苦人类理想的幸福状态是没有痛苦的,当痛苦不可避免,死亡未尝不是一种解脱。

安乐死与临终关怀导语:20世纪80年代初,中国展开了安乐死的讨论。

然而这场伦理界、医学界、法学界等各方面都颇感兴趣的议题进行了20年,有关安乐死的立法却依旧步履蹒跚,症结何在尽管社会上呼吁安乐死立法的声音不断响起,但在相关法律出台以前,医生面对那些身罹重症、无望救治却又被痛苦折磨的患者及其亲属却仍然莫可奈何。

那么,可否在安乐死之外另辟它径呢实践发现,较之于安乐死,临终关怀被认为是更具人道,更富情感的选择,因而更易被人们所接受。

1安乐死立法所面临的伦理困境安乐死惯常所依赖的伦理辩护有四条,即:(1)自愿原则:患者有权利选择自已的生存状态;(2)避免痛苦:绝症患者在晚期通常伴随着巨大的精神和肉体痛楚,选择安乐死可以使他们避免遭受疼痛的折磨;(3)尊严死亡:当优生已成为人们践履的目标,那么随着社会的进步,优死也应成为现代人追求的一种境界。

当死亡不可回避,选择安乐死能够维护人的尊严;(4)公正原则:基于医疗资源有限这一事实,将有限的资源分配给无望救治的病人对于整个社会而言是不公正的。

无疑,这些原则也可以作为安乐死立法的主要依据。

但是这些原则在实践过程中却会遭到如下争议。

1.1 关于自愿原则自愿,应界定为一种完全自由的心理状态。

主体基于对事物准确的理解且不受外界影响而做出抉择。

但是对于患者而言,能否作到真正的自主自愿呢他们是否会因病痛而消沉,失去对疾病的认知力和判断力呢他们的抉择是否会受到经济因素的影响呢他们对安乐死的认同会不会是在各种压力的综合作用下所做出的违心的、无奈的抉择呢如果是这样,那么这种“自愿”就失去了自由性,当然也就偏离了其真实的含义。

尤其在我国现有经济水平不高、医疗体制尚不完善、社会保障制度亟需完善的情况下,所谓的患者“自愿”很容易受到经济负担等社会因素的牵制。

在一篇关于尿毒症病人选择停止透析的伦理剖析的文章中,笔者注意到公费医疗患者罕有选择停透即安乐死的。

1.2 关于避免痛苦人类理想的幸福状态是没有痛苦的,当痛苦不可避免,死亡未尝不是一种解脱。