学《孙子兵法》参考书目_170907402

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

孙子兵法ppt《孙子兵法》,又称《孙武兵法》,是一部由春秋末期吴国将军孙武所撰写的兵书,是世界公认的现存最古老的军事理论著作。

该书着重论述了决定战争胜败的基本因素,把政治作为决定战争胜败的首要原因,叙述简洁,内容富于哲理性。

其继承、发展前人的军事理论和战争经验,揭示了战争的若干客观规律,具有朴素的唯物论和辩证法思想,被誉为"兵经",也被翻译成多种语言,在世界军事史上占有突出的地位。

1内容简介编辑孙子孙子《孙子兵法》是中国最早的一部兵书,历来备受推崇,研习者辈出。

据《汉书·艺文志》记载“吴孙子兵法”八十二篇,司马迁《史记》有记载,(孙武)以兵法见於吴王阖闾。

阖闾曰:“子之十三篇,吾尽观之矣,可以小试勒兵乎?”《孙子兵法》被誉为“兵学圣典”和“古代第一兵书”。

它在我国古代军事学术和战争实践中,都起过极其重要的指导作用。

以下是《孙子兵法》全部内容的主要归纳:一、战略运筹(第一篇至第三篇):第一篇《始计篇》讲的是庙算,即出兵前在庙堂上比较敌我的各种条件,估算战事胜负的可能性,并制订作战计划。

《始计篇》也简称《计篇》,是《孙子兵法》的第一篇,“计”本义是计算、估计,在这里指战前的战略谋划。

作为《孙子兵法》的首篇,在一定程度可以视为孙子卓越军事思想的高度浓缩和精辟概括,它从宏观上对决定战争胜负的政治、军事等各项基本条件进行比较、分析和研究,并对战争的发展进程和最终结局进行预测,尤其强调用兵前的周密谋划对战争胜负的决定作用。

其中,“慎战”是孙子指导战争实践的基本主张,“五事七计”是他用以预测战争胜负的基本要素,“兵者,诡道也”则指出了用兵的要领,运用智谋。

“慎战”、“五事七计”、“诡道十二术”等都是我国古代最早的战略概念,属“庙算”的具体内容。

第二篇《作战篇》讲的是庙算后的战争动员及取用于敌,胜敌益强。

“作”是“制造”“兴起”之意。

“作战”这里不是指战争,而是指战争前的准备和筹划,属于“未战而庙算”的范畴。

孙子兵法目录《孙子兵法》共13篇,是现存我国最早的一部兵书,也是世界上最早的兵书。

作者孙武,春秋末期齐国人,生卒年不详。

他受吴王阖闾重用,在吴国为将,辅助吴治军强国,为吴王的霸业作出了贡献。

《孙子兵法》的内容,包括对战争、军队的基本问题的论述和战略、策略、作战原则、方法等。

它深刻地指出了战争与政治、经济的关系,提出决定战争胜负的五个基本因素是政治、天时、地利、将帅、法制,而首要的是政治因素;它提出许多杰出的命题,如“知彼知己,百战不殆”,“攻其无备,出其不意”,“不战而屈人之兵,善之善者也”等,许多问题上反映了战争的一般规律,不仅为中国历代兵家所重视,也为各国军事家所重视。

不少国家的军校把它列为教材,1991年海湾战争期间,交战双方都曾研究《孙子兵法》,借鉴其军事思想以指导战争。

《孙子兵法》对战争问题的论述,也包含了许多有价值的哲学思想。

书中所说“知彼知己,百战不殆”和“因敌而制胜”,认为必须全面了解敌我双方全部情况,才能取得战争胜利,要求在战前对敌我双方影响战争胜负的诸种因素作全面的了解和比较,以预测战争的胜负,体现了朴素唯物论的倾向。

《孙子兵法》中又有丰富的辩证法思想,书中探讨了与战争有关的一系列矛盾的对立和转化,如敌我、主客、众寡、强弱、攻守、进退、胜败、奇正、虚实、勇怯、劳逸、动静、迂直、利患、死生等等。

《孙子兵法》特别重视这些对立面转化的条件。

其中最重要的就是人的主观能动性。

认为战争胜负不仅取决于客观的形势,还取决于战争的主观指导是否正确。

一方面,它说“胜可知,而不可为”,认为胜利可以预见,但不能凭主观愿望去取得。

另一方面又说“胜可为也。

”认为只要研究敌我双方的情况,据此正确决定自己的行动,发挥自己的实力,避免自己的被动,并且利用敌人的弱点造成敌人的被动,就可以为胜利创造条件。

《孙子兵法》正是在研究战争中种种矛盾及其转化条件的基础上提出其战争的战略和战术。

《孙于兵法》论战争问题中体现的辩证思想,是我国古代辩证思维的一个重要组成部分,在中国辩证思维发展史中占有重要地位。

思维导图详解《孙子兵法》系列01 原文和思维导图《军形篇》是孙子兵法的第四篇,原文如下:孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。

不可胜在己,可胜在敌。

故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。

故曰:胜可知,而不可为。

不可胜者,守也;可胜者,攻也。

守则不足,攻则有余。

善守者,藏于九地之下,善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。

见胜不过众人之所知,非善之善者也;战胜而天下曰善,非善之善者也。

故举秋毫不为多力,见日月不为明目,闻雷霆不为聪耳。

古之所谓善战者,胜于易胜者也。

故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒,不忒者,其所措必胜,胜已败者也。

故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。

是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。

兵法:一曰度,二曰量,三曰数,四曰称,五曰胜。

地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。

故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。

胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者,形也。

思维导图如下:私信“军形”,查看清晰版02 简要解读从《军形篇》开始,孙子兵法就从思想和战略层面转到操作和战术层面,越来越与军事相关。

“军形”是指军队的大体表现,《军形篇》后接《军势篇》,两者结合,就是“形势”一词的来历。

这一篇大体讲了四个部分,其中包括孙子最重要的思想:胜于易胜。

1.先积累自己的实力,再等待对方失误2.用兵需要谨慎,守则不足,攻则有余。

3.胜于易胜:要打胜仗,得打那些容易取胜的仗。

4.打仗时必须形成多对少、强对弱的局势,不要妄想以少胜多的奇迹。

下面仔细分析一下。

03 积累自己实力为先昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。

不可胜在己,可胜在敌。

故善战者,能为不可胜,不能使敌之必可胜。

故曰:胜可知,而不可为。

不可胜者,守也;可胜者,攻也。

守则不足,攻则有余。

善守者,藏于九地之下,善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。

孙子兵法说,善战者,首先要做的是让自己不可战胜,然后等待敌方出错,再行动击垮敌人。

《孙子兵法》全文最新《孙子兵法》全文最新《孙子兵法》,又称《孙武兵法》《吴孙子兵法》《孙子兵书》《孙武兵书》等,是中国现存最早的兵书,也是世界上最早的军事著作,早于克劳塞维茨《战争论》约2300年,被誉为兵学圣典。

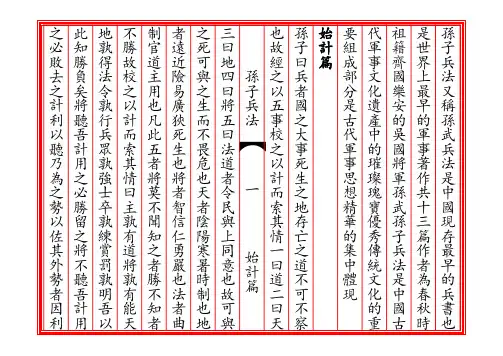

今天为大家精心准备了《孙子兵法》全文,希望对大家有所帮助!《孙子兵法》全文最新《孙子兵法》第一章:始计1、孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

2、故经之以五事,校之以七计,而索其情。

3、一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。

道者,令民于上同意,可与之死,可与之生,而不畏危也。

天者,阴阳、寒暑、时制也。

地者,高下,远近、险易、广狭、死生也。

将者,智、信、仁、勇、严也。

法者,曲制、官道、主用也。

凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知之者不胜。

4、故校之以七计,而索其情。

曰:主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。

5、将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。

计利以听,乃为之势,以佐其外。

势者,因利而制权也。

6、兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。

利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之,攻其无备,出其不意。

此兵家之胜,不可先传也。

7、夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。

多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。

《孙子兵法》第二章:作战1、孙子曰:凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

2、其用战也胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。

夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者不能善其后矣。

故兵闻拙速,未睹巧之久也。

夫兵久而国利者,未之有也。

故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。

3、善用兵者,役不再籍,粮不三载,取用于国,因粮于敌,故军食可足也。

学习参考资料《孙子兵法》 战略体系综述《孙子兵法》战略战术体系综述《孙子兵法》是代表完整的战略战术思想体系的著作已为不争之论,就逻辑顺序而言,全书十三篇可分为四部分。

第一部分:战略战术通论第一篇到第三篇和第十三篇为第一部分,分别是《计篇》《作战篇》《谋攻篇》《用间篇》,论述的是谋略制胜之道。

其中所讨论的内容大体都是属于现代所谓的大战略或国家战略的层次,不过军事战略仍包括在内,甚至有时也作为主题,事实上,这一部分也可以称之为战略战术通论(主要是战略),并代表《孙子兵法》战略思想的最高阶段。

一、二、三篇主要论述战略原则问题,其中《计篇》、《作战篇》主要论述战争与国政、战争与经济之间的关系,战争的一般规律和诡道制胜的战略战术等战争的基本问题,是伐谋思想的依据;《谋攻篇》则全面论述伐谋战略原则。

第十三篇《用间篇》,所讨论的主题用现代术语来表示,即为情报。

把情报提升到战略层次,实为孙子思想体系中的最大特点。

《孙子兵法》全书在结构上是以计划为起点,以情报为终点,而后者又构成前者的基础。

于是全书前后连贯,有头有尾,诚如孙武所比喻的,犹如恒山(常山)之蛇,形成完整的思想体系。

在这部分中,“伐谋”和“慎战”是贯穿全书的战略原则,同时“伐谋”和“慎战”又是相互联系,互为前提的。

战争费用的巨大,正如孙武曰“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里而馈粮;则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

”(《作战篇》)孙武认为,战争是国家大事,是敌我双方政治、经济、军事、外交等综合因素的斗争,不仅关乎军民的生死,而且关乎国家的存亡,所以发动战争一定要考虑周全,伐谋为上,攻城为下,慎之再慎。

而且关系军民生死、国家存亡。

孙武曰:“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致攻战。

合于利而动,不合于利而止。

怒可以复喜,愠可以复悦,亡国不可以复存,死者不可以复生。

故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也。

”(《火攻篇》)所以在战争开始的时候,一定要考虑各方因素,这就是所谓的“伐谋”。

孙子兵法全文及解读孙子兵法孙子兵法全文孙子兵法译文,孙子兵法全书共十三篇:一、始计篇,二、作战篇,三、谋攻篇,四、军形篇,五、兵势篇,六、虚实篇,七、军争篇,八、九变篇,九、行军篇,十、地形篇,十一、九地篇,十二、火攻篇,十三、用间篇《孙子兵法》又称《孙武兵法》、《吴孙子兵法》、《孙子兵书》、《孙武兵书》等,英文名为《The Art of War》,是中国古典军事文化遗产中的璀璨瑰宝,是中国优秀文化传统的重要组成部分。

是世界三大兵书之一(另外两部是:《战争论》(克劳塞维茨),《五轮书》(宫本武藏))其内容博大精深,思想精邃富赡,逻辑缜密严谨。

作者为春秋末年的齐国人孙武(字长卿)。

孙子兵法是谁写的?兵者,诡道。

其诡甚诡,知者自知,终其一生,未尝可获也。

诡异诡,未常诡,道非道,其可道,死中有死,生中有生,非生死之变而变,知否?孙子兵法全书共十三篇。

孙子兵法全文简介:孙子兵法《谋攻》是以智谋攻城,即不专用武力,而是采用各种手段使守敌投降。

《形》、《势》讲决定战争胜负的两种基本因素:“形”指具有客观、稳定、易见等性质的因素,如战斗力的强弱、战争的物质准备;“势”指主观、易变、带有偶然性的因素,如兵力的配置、士气的勇怯。

《虚实》讲的是如何通过分散集结、包围迂回,造成预定会战地点上的我强敌劣,最后以多胜少。

《军争》讲的是如何“以迂为直”、“以患为利”,夺取会战的先机之利。

《九变》讲的是将军根据不同情况采取不同的战略战术。

《行军》讲的是如何在行军中宿营和观察敌情。

《地形》讲的是六种不同的作战地形及相应的战术要求。

《九地》讲的是依“主客”形势和深入敌方的程度等划分的九种作战环境及相应的战术要求。

《火攻》讲的是以火助攻。

《用间》讲的是五种间谍的配合使用。

书中的语言叙述简洁,内容也很有哲理性,后来的很多将领用兵都受到了该书的影响。

孙子兵法一、始计篇【原文】孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

【译文】孙子说:战争,是国家的头等大事,是关系民众生死的所在,是决定国家存亡的途径,不能不认真加以考察、研究。

我国古代优秀的兵书第一部------《孙子兵法》我国古代优秀的兵书共计25部,本人逐一总结,欢迎探讨。

作者:孙武(约公元前545年-约公元前470年),字长卿,春秋末期齐国人。

中国春秋时期著名的军事家、政治家,尊称兵圣或孙子(孙武子),又称“兵家至圣”,被誉为“百世兵家之师”、“东方兵学的鼻祖”。

地位:《孙子兵法》我国现存的最早兵书,《孙子兵法》是中国古代最著名的兵书,揭示了战争的若干客观规律,具有朴素的唯物论和辩证法思想,被誉为"兵经",在世界军事史上也占有突出的地位。

它是世界公认的现存最古老的军事理论著作。

内容:始计篇、作战篇、谋攻篇、军形篇、兵势篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用间篇共十三篇。

思想主张:1、《孙子兵法》要求对战争持慎重态度。

主张对敌对国家可能的进攻,必须做好准备,也就是对战争要有"有备无患"的思想。

书中还着重论述了决定战争胜败的基本因素,把政治作为决定战争胜败的首要因素,这是《孙子兵法》的重要贡献。

2、《孙子兵法》很重视和强调将帅的地位和作用。

它的治军思想,在于文武兼施、刑赏并重。

书中"知彼知己,百战不殆"的名言是科学的论断,揭示了正确指导战争的规律,至今仍是真理。

3、《孙子兵法》在作战方针上,主张进攻、速胜,强调"兵责胜,不贵久"。

在作战形式上,主张在野外机动作战,把攻城看做下策。

要在野外机动作战中消灭敌人,就要善于调动敌人。

在作战指导原则上,强调"致人而不致于人",争取主动,避免被动。

欢迎指导!。

中国现存最早兵书《孙子兵法》全文、译文(完整版)建议收藏《孙子兵法》又称《孙武兵法》、《吴孙子兵法》、《孙子兵书》、《孙武兵书》等,是中国现存最早的兵书,也是世界上最早的军事著作,早于克劳塞维茨《战争论》约2300年,被誉为“兵学圣典”。

共有六千字左右,一共十三篇。

作者为春秋时祖籍齐国乐安的吴国将军孙武。

《孙子兵法》是中国古代军事文化遗产中的璀璨瑰宝,优秀传统文化的重要组成部分,是古代军事思想精华的集中体现。

一、计篇【原文】孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

【译文】孙子说:战争,是国家的头等大事,是关系民众生死的所在,是决定国家存亡的途径,不能不认真加以考察、研究。

【原文】故经之以五事校之以计而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将、五曰法。

道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。

天者,阴阳,寒暑、时制也。

地者,远近、险易、广狭、死生也。

将者,智、信、仁、勇、严也。

法者,曲制、官道、主用也。

凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜。

故校之以计而索其情,曰:主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。

【译文】应该以五个方面的情实为纲,通过具体比较双方的基本条件来探讨战争胜负的情形:一是'道',二是'天',三是'地',四是'将',五是'法'。

所谓'道',就是从政治上使民众与君主的思想一致,这样,民众就能与君主同生死共患难,誓死效命,毫无二心。

所谓'天',就是气候的阴晴、寒暑、四季节令的更替规律等。

所谓'地',就是指行程的远近、地势的险峻或平易,战地的广狭,是死地还是生地等。

所谓'将',就是看将领们是否具备智、信、仁、勇、严五种素质。

所谓'法',就是指部队的组织编制制度,军官的职责范围规定,军需物资的供应管理制度等。

好书推荐之《孙子兵法》春秋时期孙武所著《孙子兵法》,是中国古代成书最早、内容最完备、学术价值最高的兵书,被后代成为“兵经”,宋时编《武经七书》,以此为首。

《孙子兵法》于唐代传到日本,现有日、法、俄、英、德、捷、越等文译本。

《孙子兵法》又称《孙子十三篇》,共分为:计篇、作战篇、谋攻篇、军形篇、兵势篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用间篇。

《孙子兵法》系统总结了春秋末期以前的战争经验,形成一套完整的军事理论,从选将、用兵、间谍到天时、地利等各方面都作了辩证的分析,提出“知彼知己”和“奇正之变”,从战略高度剖析了战争所寓含的政治意义、成败机枢,在战术角度也提出了若干战争指导原则,对后世具有广泛而深远的影响。

古往今来,《孙子兵法》已经远远超越当初的政治军事斗争领域范畴,被国内外广泛应用于经营管理学、商业哲学和政坛权谋学等各个方面,赋予了更加广阔的时代特殊含义。

墨香斋藏书《孙子兵法》一书在中国古代军事政治集大成之作进行了深入浅出的讲解和剖析,并例举中国历史上经典战例,极具欣赏价值、阅读价值、实用价值与收藏价值。

孙氏世居齐国乐安。

孙武在春秋公元前514年吴王阖闾即位以后某一年奔吴,为吴将,参予指挥了春秋末期吴国的争霸战争。

大致应为公元前506年的吴楚柏举之战,公元前484年的吴齐艾陵之战,以及公元前482年的黄池会盟。

这些都是吴王霸业中的得意之笔,震骇列国的大事,特别是公元前506年的柏举之战,战争结构的变化和步战的趋向成熟,已成为中国军事史上划时代的著名大战。

但是,最受世人称道,也是使孙武最享盛名的却是他留下的《孙子兵法》十三篇。

《孙子兵法》影响深远,自西汉至今,二千余年来,中国的文人武士对其习诵不衰。

宋神宗熙宁年间,将《孙子兵法》颁定为《武经七书》之首,规定武学必读。

《孙子》在7世纪传入日本,18世纪以后先后译成法、英、德、捷、俄等语种在世界各国传播,受到外国军事界的高度重视。

《孙子兵法》|《三十六计》详解完整版,值得收藏,增长智慧《孙子兵法》是世界上最早的军事著作,被誉为“兵学圣典”,后世对它的解读多如牛毛,流传比较广的是曹操、杜牧等11个版本。

但遗憾的是,这11个版本均是文言文版,没有白话版,阅读门槛较高。

现代人对《孙子兵法》的解读也很多,为了迎合市场,有的加入了自己烹制的“厚黑”鸡汤,完全曲解了兵法的原意。

近日,一本《华杉讲透<孙子兵法>》在小圈子中流传很快,这本书援引了古往今来几乎所有经典战例,来讲解孙子兵法,尤其针对人们对《孙子兵法》的普遍误读、误解,作了鞭辟入里的详解分析。

在书中,作者华杉还原了众多《孙子兵法》的本来意思,勘误多达53处现代人普遍误解的《孙子兵法》原意。

《孙子兵法》6111字,似乎每个字都艰深玄奥,让很多人望而却步;其实,只要抓住兵法的根本思想,就会发现处处豁然开朗、字字明明白白。

一、“以正合,以奇胜”应该念“以正合,以奇(jī)胜”。

这是由于多音字导致的最大误会。

奇(jī),兵法原意指的是多出的部分,即在以正兵与敌人交战的时候,永远要预备一支多出来的兵力,就是奇(jī)兵。

奇兵能出其不意,在战斗中突然打乱敌人的部署,是致胜的关键。

所以这句话的“奇”不是奇(qí)谋诡计,而是“分战法”的基本法则。

二、“知己知彼,百战不殆”:“知己”比“知彼”更重要。

兵法原意强调“知己”,并把“知己”放到了“知彼”的前面,把自我审查看得比打探敌情更加重要。

而人们总是想当然地忽略了“知己”的重要性,把自己的优势看得过大或者过小,看不到自己身上的危险,一味地在对手身上找获胜的机会。

三、“三十六计,走为上计”:《孙子兵法》的“计”是计算,不是诡计。

《孙子兵法》的第一个字就是“计”。

“计”不是谋,不是出主意、想奇招;而是全面准确地计算敌我双方实力的差异。

孙子从五事七算的角度,把战争之前需要计算的事项一一列出,从实力计算中判断战争胜负的可能性,由此算出这仗能不能打,不能打就要躲起来,不能有侥幸心理。

《孙子兵法》主要版本及介绍第一篇:《孙子兵法》主要版本及介绍《孙子兵法》主要版本及介绍《孙子兵法》主要版本及介绍《孙子兵法》是我国著名的兵书典籍,其成书时间在春秋末期至战国初期,其后被历代传抄刊刻得以广泛流传,研究和注释者亦不可胜数。

一、演变与流传早期《孙子兵法》主要依靠口授笔录和简帛抄本来传播,形成了以十三篇与其它杂篇同时流传的局面。

西汉成帝时刘向、任宏对收集到的《孙子》古抄本进行了校勘。

东汉末年曹操对《孙子》进行了注释,其自序中称为“略解”,是现存最早的对孙子的注释本。

此后的唐宋时代《孙子》完成了向传世本演变,在曹注本的基础上出现了诸多的注释本和合刻本,其中对后世影响最大的是《武经七书》和《十一家注孙子》。

自明代以后刻本逐渐得以流行,明代以刘寅的《武经七书直解》与赵本学《孙子校解引类》最有代表性,清代中叶至近世,多以孙星衍的《孙子十家注》为流行注本,流传最广,影响最大,后收入《岱南阁丛书》。

建国后,中华书局上海编辑所于1962年出版了影宋本《十一家注孙子》,流行注本又转为采用宋本,这一版本成为最为流行的传世本。

1972年我国在山东临沂银雀山西汉墓葬中,发现了《孙子兵法》和已失传的《孙膑兵法》等残简,成为存世最早的《孙子兵法》,有十分重要的研究价值,对孙子研究起到了很大的推动作用。

二、主要版本在《孙子兵法》的流传过程中增删、错误、修改多有发生。

虽然从汉简到宋本《孙子》有字词的增减和顺序的变化,但是这种版本上的区别对于反映孙子的军事思想是没有根本差异的。

目前所存的版本中有3种宋本最为珍贵。

1.影宋本《魏武帝注孙子》此书收于孙星衍的《平津馆丛书》卷一《孙吴司马法》内,三卷本。

曹操单注本自宋以来仅剩此本。

此本影摹极为精细,几乎与原刻本相同,内容与宋本《十一家注孙子》差异较大,但与宋本《武经七书》几乎相同,在这3个版本中最接近竹简本,且不像《武经》本有较多的误刻,是十分好的底本。

此书3本合刻,但是只用曹注。

学《孙子兵法》参考书目

1、《现代商战与古兵法》刘凡编著武汉出版社

2、《孙子兵法与市场营销》王文举编著中国商业出版社

3、《孙子兵在当今世界的妙用》郑克礼主编中国国际广播出版社

4、《孙子兵法与市场竞争》黄志贤著解放军出版社

5、《孙子答客问》杨善群著上海人民出版社

6、《孙子兵法教本》刘春志、刘思起著国防大学出版社

7、《孙子兵法考》杨家骆1971年仰风楼文集初编杨门同学会

8、《孙子兵法新注》北京大学哲学系1975年人民教育出版社

9、《孙子兵法译注》辽宁省军区1976年辽宁人民出版社

10、《孙子兵法思想体系精解》王建东1976年文岗图书公司

11、《孙子兵法新注》军事科学院战理部1977年中华书局

12、《孙子今译》郭化若1977年上海人民出版社

13、《孙子今注今译》魏汝霖1977年(台)商务印书馆

14、《孙子思想研究》郑锋明1977年国立台湾师范大学国文研究所

15、《孙子兵与孙膑兵法简介》毛膺白1978年英华出版社

16、《孙子兵法评注》齐光1978年北京人民出版社

17、《孙子兵法新论》潘光建1981年维新书局

18、《孙子兵法浅说》吴如嵩1983年战士出版社

19、《孙子兵法争论》肖天石1983年自由出版社

20、《孙子:揭示制敌机先的智慧与权术》中国文学编委会1984年汉欣文化事业公司

21、《孙子兵法:临机应变谋求人和》高昌穰1984年西北出版社

22、《孙子译注》郭化若1984年上海古籍出版社

23、《孙子兵法与企业管理》李世俊1984年广西人民出版社

24、《孙子兵法白话解析》一也1984年台湾常春树

25、《孙子兵法今译》唐满先1985年江西人民出版社

26、《孙子兵法概论》陶汉章1985年解放军出版社

27、《孙子兵法新校新解》台湾宝威1985年台湾宝威

28、《孙子兵法探析》庞齐1986年陕西人民出版社

29、《孙子会笺》杨炳安1986年中州古籍出版社

30、《孙子兵法》《论语》管理思想选辑叶钟灵1986年山西人民出版社

31、《孙子解故》张文穆1987年国防大学出版社

32、《孙子兵法与现代战略》李启明1988年台湾黎明

33、《兵法经营十谋》杨先举1988年解放军出版社

34、《孙子兵法释义》朱军1988年海军出版社

35、《孙子兵法新论》吴如嵩1989年解放军出版社

36、《白话孙子兵法》黄朴民(注释)1991年长沙岳麓出社版

37、《孙子兵法的电脑研究》杨少俊等1992年解放军出版社。