古汉语通论-诗经的用韵

- 格式:doc

- 大小:193.50 KB

- 文档页数:41

古汉语通论诗经的用韵古汉语通论-诗经的用韵一、《诗经》的韵例诗歌一般都要讲究格律,而格律由这样几个元素构成:平仄、押韵、对仗等。

当然不同的诗体对格律会有不同的要求:(一)几种诗体1古体诗就是“古风”。

它产生最早,形式多变,没有规则的限制,比较自由。

唐代以前,写诗不讲究平仄、对仗,用韵自由,句式句数不拘,每句则有四言、五言、六言、七言、杂言诸体(後世使用古体诗,七言者较多),唐人因而将这类诗歌称为古体诗,又称古诗、古风。

旧体诗、近体诗、今体诗都是指“格律诗”而言,主要分五绝、七绝、五律、七律、排律等。

不能将“今体诗” 跟现在所说的“新诗”混为一谈。

诗余指“词”而言,有长调、小令、慢、引等不同格式,用“词牌”作为格式的标志。

(二)格律要素:1平仄“平仄”就是古人对声调的区分,以今天的普通话来说,“平”就是第一声(阴平)、第二声邙日平),“仄”就是第三声(上声)、第四声(去声)。

以两句诗来做例子:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

” (杜甫句)这两句诗中“无边”、“萧萧”、“长江”、“来”是平声,“落木”、“下”、“不尽”、“滚滚”则属仄声,由此,构成七言律诗的其中一个标准句式:“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。

2押韵在古代,诗韵跟词韵是不同的,无论在韵字的选择、韵脚的安排,以及对待押韵的宽容度方面都有很大差别。

古韵跟今韵也有较大变化,比如在古代,“东”跟“冬”是不同韵部的字,“花”跟“斜”反而可以通压。

但我们今天学写近体诗就没必要深究那麽多了,只要按照普通话的韵脚来使用就可以了。

3对仗对仗是近体诗的重要因素,对於增强诗歌的整齐美和声律美极为重要。

对仗的要求,相对的两句必须句式相同,词性一致,平仄根据体裁不同也要符合各自的规律。

明月松间照,清泉石上流。

(王维)花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

(杜甫)第一句,“明月”对“清泉”,“松间” 对“石上”,“照”对“流”,句式一致;第二句,“花”对“蓬”属名词植物对,“径”对“门”名词属器物对,“不曾”对“今始”,“缘”对“为”,“客”对“君”,“扫”对“开”;(三)《诗经》的格律《诗经》属於古风,不讲究平仄对仗,句式句数自由,但有押韵。

古汉语通论(十五)《诗经》的用韵《诗经》的用韵,我们主要谈两点。

第一是《诗经》的韵例,第二是《诗经》的韵部。

谈到韵例和韵部,首先就必须把韵和韵母分别开来。

因为韵例和韵部都是韵的问题,而不是韵母的问题。

韵母是指韵头、主要元音和韵尾,而韵则只指主要元音和韵尾(如果有韵尾的话)。

韵头不同的字如檀tán干gān涟lián廛chán貆huán餐cān 是可以互相押韵的。

这些互相押韵的字放在同样的位置上就构成诗韵。

汉语诗韵一般是放在句尾的,习惯上叫做韵脚。

(一)《诗经》的韵例韵例就是关於用韵的格律:什么地方用韵,什么地方不用韵,和怎样用韵。

第一,从韵在句中的位置来看,句尾韵是最普遍的形式。

例如《关雎》一章三章,《静女》全诗,《硕鼠》全诗。

《诗经》里有不少的诗句以代词或语气词收尾,韵往往在代词或语气词的前面(注:语气词一般是不能看做韵脚的,但也有少数例外。

),可以看做句中韵,也有人把它看做变相的句尾韵。

例如《关雎》二四五章和《伐檀》全诗都用的是这种句中韵。

句尾的代词或语气词常用的有“之”“我”“矣”“也”“只”“思”“止”“兮”“猗”等。

有的代词或语气词完全相同,例如《关雎》二四五章都用“之”,有的不完全相同,例如《伐檀》各章第三句用“猗”,其他用“兮”。

關關雎鳩,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

參差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,輾轉反側。

參差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

參差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,鐘鼓樂之。

第二,从一章中所用的韵数来看,可以分为一韵到底的和换韵的两类。

举例来说,《静女》第一章是一韵到底,第二章“变”和“管”押韵,“炜”和“美”押韵,换了一次韵。

又如《关雎》五章(依郑玄所分),都是一韵到底;但若依照一般人所分,《关雎》只有三章,第一章四句,第二三章各八句,那么第二三章就算换韵了。

在上引的六首诗中,每章的韵脚用一种符号标出的,就是一韵到底;用两种或三种符号标出的,就是换韵的(注:交韵例外,不算换韵。

《古代汉语》古汉语通论(十五)《诗经》的用韵王力《古代汉语》古汉语通论(十五)《诗经》的用韵中国和外国古代的诗歌,差不多都有一定的格律;用韵是构成诗歌格律的主要手段之一。

汉族人民的诗歌从一开始就是有韵的。

《诗经》三百零五篇中只有七篇没有韵,这七篇都在祭祀诗里(《周颂》《商颂》)。

至於国风、《小雅》和《大雅》,就没有一篇是没有韵的。

要彻底了解诗歌的内容,必须了解它的格律,当然也就要了解它怎样用韵。

在本节里,我们主要谈两点。

第一是《诗经》的韵例,第二是《诗经》的韵部。

谈到韵例和韵部,首先就必须把韵和韵母分别开来。

因为韵例和韵部都是韵的问题,而不是韵母的问题。

韵母是指韵头、主要元音和韵尾,而韵则只指主要元音和韵尾(如果有韵尾的话)。

韵头不同的字如檀tán干gān涟lián廛chán貆huán 餐cān是可以互相押韵的。

这些互相押韵的字放在同样的位置上就构成诗韵。

汉语诗韵一般是放在句尾的,习惯上叫做韵脚。

(一)《诗经》的韵例韵例就是关於用韵的格律:什么地方用韵,什么地方不用韵,和怎样用韵。

我们举几首诗作例子来说明《诗经》的韵例。

字的下面加△号、○号、*号的都是韵脚。

关关雎鸠△,在河之洲△。

窈窕淑女,君子好逑△。

参差荇菜,左右流△之。

窈窕淑女,寤寐求△之。

求之不得△,寤寐思服△。

悠哉悠哉,辗转反侧△。

参差荇菜,左右采△之。

窈窕淑女,琴瑟友△之。

参差荇菜,左右芼△之。

窈窕淑女,钟鼓乐△之。

(周南?关雎)采采芣苢,薄言采△之。

采采芣苢,薄言有△之。

采采芣苢,薄言掇△之。

采采芣苢,薄言捋△之。

采采芣苢,薄言祮△之。

采采芣苢,薄言襭△之。

(周南?芣苢)静女其姝△,俟我於城隅△。

爱而不见,搔首踟蹰△。

静女其娈△,贻我彤管△。

彤管有炜○,说怿女美○。

自牧归荑△,洵美且异○。

匪女之为美△,美人之贻○。

(邶风?静女)泛彼柏舟△,在彼中河○。

髧彼两髦△,实维我仪○。

之死矢靡它○。

母也天*只!不谅人*只!泛彼柏舟△,在彼河侧○。

诗经的用韵情况诗经是中国古代最早的诗歌总集,共收录了305首诗歌,是中国古代文学的重要组成部分。

诗经的用韵情况是其艺术成就之一,下面将对诗经的用韵情况进行简要描述。

一、用韵的部位诗经的用韵主要表现在以下几个方面:1.句尾韵:诗经中大多数诗歌都在句尾用韵,这种用法最为常见。

如《周南·关雎》:“雎鸠、洲洲、秋千、齿齿、发发”就是在句尾用韵。

2.句中韵:诗经中有些诗歌在句中使用韵脚,这种用法相对较少。

如《周南·汉广》:“楚楚、雨雨、炬炬、斧斧、父父”就是在句中使用韵脚。

3.隔句韵:诗经中有些诗歌在两句之间使用韵脚,这种用法也比较常见。

如《周南·桃夭》:“桃之夭夭、灼灼其华、之子于归、宜其室家”就是在两句之间使用韵脚。

二、用韵的方式诗经的用韵方式多样,下面介绍几种主要的用韵方式:1.平声韵:诗经中大多数诗歌使用平声韵,这种用法最为常见。

如《周南·关雎》:“关关雎鸠、在河之洲、窈窕淑女、君子好逑”都是平声韵。

2.上声韵:诗经中有些诗歌使用上声韵,这种用法相对较少。

如《周南·汉广》:“楚楚、雨雨、炬炬、斧斧、父父”中的“楚”、“雨”、“炬”、“斧”、“父”都是上声韵。

3.去声韵:诗经中有些诗歌使用去声韵,这种用法也比较常见。

如《周南·桃夭》:“桃之夭夭、灼灼其华、之子于归、宜其室家”中的“夭”、“华”、“家”都是去声韵。

4.入声韵:诗经中有些诗歌使用入声韵,这种用法比较少见。

如《周南·汉广》:“翘翘错薪、言刈其荆、之子于归、敬析佩绥”中的“薪”、“荆”、“归”、“绥”都是入声韵。

三、用韵的规律诗经的用韵有一定的规律可循,主要有以下几个方面:1.用韵的位置相对固定:诗经中大多数诗歌的用韵位置都比较固定,如句尾韵一般都在每个句子的最后一个字上,而隔句韵一般都在每两句的最后一个字上。

2.用韵的方式相对稳定:诗经中同一首诗歌中的用韵方式一般都比较稳定,如某首诗歌中所有的句子都使用平声韵,那么整首诗歌都会使用平声韵。

古漢語通論-詩經的用韻一、《詩經》的韻例詩歌一般都要講究格律,而格律則由這樣幾個元素構成:平仄、押韻、對仗等。

當然不同的詩體對格律會有不同的要求:(一)幾種詩體1古體詩就是“古風”。

它產生最早,形式多變,沒有規則的限制,比較自由。

唐代以前,寫詩不講究平仄、對仗,用韻自由,句式句數不拘,每句則有四言、五言、六言、七言、雜言諸體(後世使用古體詩、七言者較多),唐人因而將這類詩歌稱為古體詩,又稱古詩、古風。

2舊體詩、近體詩、今體詩都是指“格律詩”而言,主要分五絕、七絕、五律、七律、排律等。

不能將“今體詩”跟現在所說的“新詩”混為一談。

3詩餘指“詞”而言,有長調、小令、慢、引等不同格式,用“詞牌”作為格式的標誌。

(二)格律要素:1平仄“平仄”就是古人對聲調的區分,以今天的普通話來說,“平”就是第一聲(陰平)、第二聲(陽平),“仄”就是第三聲(上聲)、第四聲(去聲)。

以兩句詩來做例子:“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

”(杜甫句)這兩句詩中“無邊”、“蕭蕭”、“長江”、“來”是平聲,“落木”、“下”、“不盡”、“滾滾”則屬仄聲,由此,構成七言律詩的其中一個標準句式:“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。

2押韻在古代,詩韻跟詞韻是不同的,無論在韻字的選擇、韻腳的安排,以及對待押韻的寬容度方面都有很大差別。

古韻跟今韻也有較大變化,比如在古代,“東”跟“冬”是不同韻部的字,“花”跟“斜”反而可以通壓。

但我們今天學寫近體詩就沒必要深究那麼多了,只要按照普通話的韻腳來使用就可以了。

3對仗對仗是近體詩的重要因素,對於增強詩歌的整齊美和聲律美極為重要。

對仗的要求,相對的兩句必須句式相同,詞性一致,平仄根據體裁不同也要符合各自的規律。

明月松間照,清泉石上流。

(王維)花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開。

(杜甫)第一句,“明月”對“清泉”,“松間”對“石上”,“照”對“流”,句式一致;第二句,“花”對“蓬”屬名詞植物對,“徑”對“門”名詞屬器物對,“不曾”對“今始”,“緣”對“為”屬人事對,“客”對“君”屬人倫對,“掃”對“開”屬動詞對;(三)《詩經》的格律《詩經》屬於古風,不講究平仄對仗,句式句數自由,但有押韻。

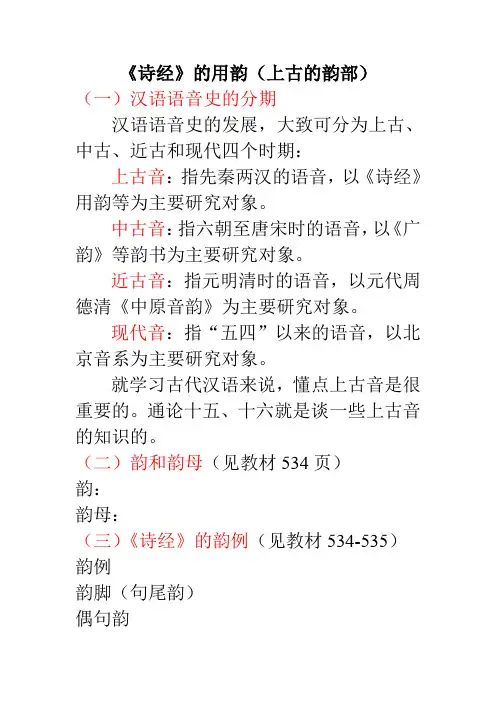

《诗经》的用韵(上古的韵部)(一)汉语语音史的分期汉语语音史的发展,大致可分为上古、中古、近古和现代四个时期:上古音:指先秦两汉的语音,以《诗经》用韵等为主要研究对象。

中古音:指六朝至唐宋时的语音,以《广韵》等韵书为主要研究对象。

近古音:指元明清时的语音,以元代周德清《中原音韵》为主要研究对象。

现代音:指“五四”以来的语音,以北京音系为主要研究对象。

就学习古代汉语来说,懂点上古音是很重要的。

通论十五、十六就是谈一些上古音的知识的。

(二)韵和韵母(见教材534页)韵:韵母:(三)《诗经》的韵例(见教材534-535)韵例韵脚(句尾韵)偶句韵首句入韵变相的句尾韵一韵到底合韵换韵交韵句句押韵隔句押韵(四)《诗经》的韵部1、韵部:指押韵字的归类,互相押韵的字原则上就属同一个韵部。

(教材538页)上古韵部,清代学者称为“古韵”,主要就是《诗经》时代的韵部。

2、《诗经》韵部是怎样归纳出来的?这里有两个问题:一是材料,二是方法。

(1)根据《诗经》的用韵字,采用系联的方法《鄘风·相鼠》:相鼠有○皮,人而无○仪。

人而无○仪,不死何○为。

A、《召南·羔羊》:“羔羊之○皮,素丝五○紽。

退食自公,委蛇委○蛇。

B、《小雅·菁菁者莪》:“菁菁者○莪,在彼中○何;既见君子,乐且有○仪。

C、《邶风·北门》:“……已焉哉!天实○为之,谓之○何哉!”等等,这样就得出一组在《诗经》中可以互相押韵的字:皮、仪、为、紽、蛇、莪、河、何……(音韵学家命之为“歌”部)(2)、先秦两汉的其它诗歌韵文,如《楚辞》等。

(3)、根据谐声偏旁那些没有用作韵脚的字,则主要根据谐声偏旁来归纳。

一般地说,同一谐声偏旁的字(指早期形声字)在上古属于同一个韵部。

段玉裁说:“同声必同部”。

如:“我”,属“歌”部,那么凡从“我”得声的字亦属“歌”部,如:俄、峨、娥、蛾、饿、鹅、儀、議……同样,我们知道“皮”属歌部,那么凡从“皮”得声的形声字也是属“歌”部,如:波、彼、披、陂、破、被、跛、颇、簸……等。

古代汉语通论十五《诗经》韵例分析(总15页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--重点:诗经有些要会默写和分析韵律,要会背韵部&声母和重要结论:韵例(押什么韵),押韵格式(韵数,押韵位置,换韵or一韵到底),分为几章。

默写一首诗经,再分析它的韵例ps要背王力的三十韵部,默写的诗经范围(卷耳,桃夭,芣苢,静女,相鼠,木瓜,风上古三十韻部列表序号阴声韵入声韵阳声韵第一类之职k蒸第二类幽 u觉 uk冬 u第三类宵Ô药Ôk第四类侯 o屋 ok东 o第五类鱼 a铎 ak阳 a第六类支 e锡 ek耕 e以上收g[k]尾,舌根,清塞音以上收ng[],舌根,浊鼻音第七类脂 ei质 et真 en清浊七音全清次清全浊次浊清浊牙音见溪群疑舌音端(知)透(彻)定(澄)泥(娘)余(喻四)章(照三)昌(穿三)船(床三)书(审三)禅唇音帮(非)滂(敷)并(奉)明(微)齿音精清从心邪庄(照二)初(穿二)崇(床二)山(审二)喉音影晓匣(喻三)半舌音来半齿音日(二)一些結論1、古無輕唇音:所有輕唇音2、古無舌上音:上古舌頭音實際上包括中古的舌頭和舌上音3、喻三歸夏,喻四歸定:中古的喻母只和三等、四等韻相拼,與三等韻相拼的喻母字上古屬於匣,與四等韻拼的喻母字在上古屬定。

4、照二和照三分屬不同古紐:即把莊、初、崇、生並入上古精、清、從、心,把章、昌、船、書、禪並入端、透、定5、娘、日二紐歸泥:中古的娘、日二音紐,在上古都歸為泥紐,本來上古的娘和泥就是一個聲母,中古时分化為兩個聲母,泥母和娘母诗经韵例分析从《卷耳》到《月出》是1班给的重点《卷耳》采采卷耳,不盈顷筐。

嗟我怀人,置彼周行。

(韵部:筐、行,阳部。

句尾韵,一韵到底,隔句押韵)陟彼崔嵬,我马虺隤。

我姑酌彼金罍,维以不永怀。

(韵部:嵬、隤、罍、怀,微部。

句尾韵,一韵到底,句句押韵)陟彼高冈,我马玄黄。

我姑酌彼兕觥,维以不永伤。

复习签到15:古汉语通论(十五)《诗经》的用韵古汉语通论(十五)《诗经》的用韵韵母:一个音节中除了声母以外其他音素的总和,包括韵头,主要元音和韵尾。

韵:主要元音和韵尾。

韵头不同的字是可以押韵的。

韵和韵母的异同:韵不包括韵头在内,只要求两音的韵腹韵尾相同就可以同韵;韵母是不区分音调的,声调不同可以同韵母,韵则要求同声调才可以同韵。

如:“斜家花”韵母不同而同韵,“东董送”韵母相同韵不同。

韵脚:互相押韵的字放在同样的位置上就构成诗韵,汉语诗韵一般是放在句尾的,所以叫做韵脚。

韵例:关于用韵的格律,什么地方用韵,什么地方不用韵,怎样用韵。

包括韵在句章篇中的位置,以及韵的转换,通韵的宽窄等。

韵部:音韵上把同韵的字归为一类,称为韵部。

韵目:一个韵部的代表字或标目字叫做韵目。

叶韵:通过临时改读字音,以求韵文和谐的注音方法。

“叶”同“协”,意思是和谐。

如《诗经。

周南。

汉广》:“江之永矣,不可方思。

”朱熹:“方,叶甫妄反。

”古韵:上古时代,主要指先秦时代的韵部。

一、《诗经》的韵例1、从韵在句中的位置看,句尾韵是最普遍的形式,如《关雎》一章三章,《静女》全诗,《硕鼠》全章。

2、从一章中所用韵数来看,可分为一韵到底和换韵两类。

如:《静女》第一章是一韵到底,第二章“娈”“管”押韵,“炜”“美”押韵,换了一次韵;《关雎》五章都是一韵到底。

3、从韵脚相互的距离来看,可分为三种:①句句押韵。

如《静女》第二章和《硕鼠》第一章。

②隔句押韵。

⑴奇句不押韵,偶句押韵。

这是《诗经》中最常见的押韵方式,《关雎》的第二四五章,都是第二句和第四句押韵。

⑵首句入韵,第三句以下才是奇句不押韵,偶句押韵。

如:《关雎》的一三章和《静女》第一章。

③交韵。

奇句和奇句押韵,偶句和偶句押韵。

如:《静女》第三章中的第一句“荑”和“美”押韵,第二句“异”和第四句“贻”押韵。

主要格式有两种:一是隔句押韵的句尾韵,一是首句入韵而后隔句押韵的句尾韵。

成为后代诗歌押韵的准绳。

古漢語通論-詩經的用韻一、《詩經》的韻例詩歌一般都要講究格律,而格律由這樣幾個元素構成:平仄、押韻、對仗等。

當然不同的詩體對格律會有不同的要求:(一)幾種詩體1古體詩就是“古風”。

它產生最早,形式多變,沒有規則的限制,比較自由。

唐代以前,寫詩不講究平仄、對仗,用韻自由,句式句數不拘,每句則有四言、五言、六言、七言、雜言諸體(後世使用古體詩,七言者較多),唐人因而將這類詩歌稱為古體詩,又稱古詩、古風。

2舊體詩、近體詩、今體詩都是指“格律詩”而言,主要分五絕、七絕、五律、七律、排律等。

不能將“今體詩”跟現在所說的“新詩”混為一談。

3詩餘指“詞”而言,有長調、小令、慢、引等不同格式,用“詞牌”作為格式的標誌。

(二)格律要素:1平仄“平仄”就是古人對聲調的區分,以今天的普通話來說,“平”就是第一聲(陰平)、第二聲(陽平),“仄”就是第三聲(上聲)、第四聲(去聲)。

以兩句詩來做例子:“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

”(杜甫句)這兩句詩中“無邊”、“蕭蕭”、“長江”、“來”是平聲,“落木”、“下”、“不盡”、“滾滾”則屬仄聲,由此,構成七言律詩的其中一個標準句式:“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。

2押韻在古代,詩韻跟詞韻是不同的,無論在韻字的選擇、韻腳的安排,以及對待押韻的寬容度方面都有很大差別。

古韻跟今韻也有較大變化,比如在古代,“東”跟“冬”是不同韻部的字,“花”跟“斜”反而可以通壓。

但我們今天學寫近體詩就沒必要深究那麼多了,只要按照普通話的韻腳來使用就可以了。

3對仗對仗是近體詩的重要因素,對於增強詩歌的整齊美和聲律美極為重要。

對仗的要求,相對的兩句必須句式相同,詞性一致,平仄根據體裁不同也要符合各自的規律。

明月松間照,清泉石上流。

(王維)花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開。

(杜甫)第一句,“明月”對“清泉”,“松間”對“石上”,“照”對“流”,句式一致;第二句,“花”對“蓬”屬名詞植物對,“徑”對“門”名詞屬器物對,“不曾”對“今始”,“緣”對“為”,“客”對“君”,“掃”對“開”;(三)《詩經》的格律《詩經》屬於古風,不講究平仄對仗,句式句數自由,但有押韻。

以下我們就來分析詩經的韻例。

1什麽是韻例:即關於用韻的格律:也就是關於什麽地方用韻,什麽地方不用,怎樣用韻的一些規則。

2《詩經》的韻例看P1-12,总结其韻例關雎關關雎鳩,在河之洲。

窈宨淑女,君子好逑。

(幽部)參差荇菜,左右流之。

窈宨淑女,寤寐求之。

(幽部)求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,輾轉反側。

(職部)參差荇菜,左右采之。

窈宨淑女,琴瑟友之。

(之部)參差荇菜,左右芼之。

窈宨淑女,鐘鼓樂之。

(芼宵部,樂藥部,合韻。

)芣苢采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

(之部)采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

(月部)采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

(質部)靜女靜女其姝,俟我於城隅。

愛而不見,搔首踟躕。

(侯部)靜女其孌,貽我彤管。

(元部)彤管有煒,說懌女美。

(煒微部,美脂部,合韻)自牧歸荑,洵美且異。

匪女之為美,美人之貽。

(荑美,脂部);(異職部,貽之部,合韻)柏舟泛彼柏舟,在彼中河。

髧彼兩髦,實維我儀。

之死矢靡它。

(歌部)母也天只,不諒人只!(真部)泛彼柏舟,在彼河側。

髧彼兩髦,實維我特。

之死矢靡慝。

(職部)母也天只,不諒人只!(真部)伐檀坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且漣猗。

不稼不穡,胡取禾三百廛兮?不狩不獵,胡瞻爾庭有縣獾兮?彼君子兮,不素餐兮!(元部)坎坎伐輻兮,置之河之側兮,河水清且直猗。

不稼不穡,胡取禾三百億兮?不狩不獵,胡瞻爾庭有縣特兮?彼君子兮,不素食兮!(職部)坎坎伐輪兮,置之河之漘兮,河水清且淪猗。

不稼不穡,胡取禾三百囷兮?不狩不獵,胡瞻爾庭有縣鶉兮?彼君子兮,不素飧兮!(文部)碩鼠碩鼠碩鼠,無食我黍。

三歲貫女,莫我肯顧。

逝將去女,適彼樂土。

樂土樂土,爰得我所?(魚部)碩鼠碩鼠,無食我麥。

三歲貫女,莫我肯德。

逝將去女,適彼樂國。

樂國樂國,爰得我直?(鼠女女,魚部)(麥德國國直,職部)碩鼠碩鼠,無食我苗。

三歲貫女,莫我肯勞。

逝將去女,適彼樂郊。

樂郊樂郊,誰之永號!(苗勞郊郊號,宵部)總結:A從韻的位置看:句尾韻是最普遍的形式;另有句中韻,主要是因爲句尾是代詞或語氣詞。

B從一章所用韻數來看,可分一韻到底和換韻兩類。

C從韻腳的距離看,可分三種:a句句押韻b隔句押韻:一般是奇句不押韻,偶句押韻。

c交韻:一般是奇句與奇句押,偶句與偶句押。

二、詩經的韻部(一)定義:韻部就是押韻字的歸類。

一般來說,互相押韻的字原則上屬於一個韻部。

(二)古今韻的比較主要有三種情況:古今都押韻;古押今不押;古不押今押。

之所以有這樣的差異主要原因就是語音的變化。

(三)古韻的歸納1主要採用系聯法:所利用的材料,主要是《詩經》韻字和《說文解字》的諧聲偏旁,兼及先秦兩漢韻文、重文、異文、通假、讀若、聲訓等。

其基本方法是首先系聯《詩經》韻字,歸納韻部。

然後根據諧聲關係,擴大韻部範圍,如此推衍,可得到完整的古韻系統,並將漢字分別歸入各韻部。

2研究者:宋代吳棫著《韻補》,開始探求古韻面貌。

明代陳第著《毛詩古音考》等書,考訂古音,徹底廓清唐宋人以今音改讀古韻的“叶韻”說的謬誤,提出了古今音異的觀點。

清代顧炎武著《音學五書》,破除傳統韻書的束縛,根據古韻實際歸納韻部,離析唐韻以求古音分合,並將今韻入聲配陽聲改為入聲配陰聲,分古韻為10部,其中陽、耕、蒸、歌四部已成定論。

以後古音學家都是在顧氏工作的基礎上,進行更加精密的研究。

其中江永著有《古韻標準》,分古韻為13部,其貢獻在於真元分部、侵談分部,幽宵分部,侯部從魚部分離出來歸入宵部。

段玉裁著有《六書音韻表》,分古韻為6類17部,其貢獻在於支脂之三分、真文分部、侯部獨立,並提出同諧聲的字應在同一部古韻的理論。

古韻分部至段氏大體已定。

清戴震著有《聲韻考》及《聲類表》,分古韻為9類25部,每一類都陰聲、陽聲、入聲三分,開陰陽入相配的先河。

孔廣森著有《詩聲類》,分古韻為18部,把冬部獨立;又提出“陰陽對轉”的理論。

王念孫分古韻為21部,江有誥也分古韻為21部。

章炳麟分古韻為23部,晚年又主張冬侵合為一部,為22部。

黃侃分古韻為28部。

現代學者王力,主張脂微分部。

古韻分部的工作,至此臻于完善。

3古韻三十部陰聲韻入聲韻陽聲韻(收輔音韻尾)收鼻音韻尾)1之 2職 k3蒸4幽u5覺uk6冬u7宵au8藥auk9侯o10屋ok11東o 12魚 13鐸 k14陽 15支e16錫ek17耕e 18脂ei19質et20真en 21微 i22物 n23文 t24歌ai25月at26元an27緝 p28侵 m29葉ap30談am(四)叶韻:有些韻字如讀本音,便與同詩其他韻腳不和,須改讀某音,以協調聲韻,故稱。

南北朝有些學者按當時語音讀《詩經》,感到好多詩句韻不和諧,便將作品中某些字臨時改讀某音。

後來又發展爲“叶音”:叶音指以改讀字音的錯誤方式,來讀《詩經》、《楚辭》等先秦的韻文,“叶音”這個稱呼由朱熹提出。

宋代之前,學者並沒有“古韻”的概念,當他們用自己的發音念先秦韻文時,發現並不協韻。

有一些學者以為古書傳鈔有誤,便擅自改變用字。

而其他大部分學者認為,這些字不協韻的原因,是因為先秦的發音跟現在不同,所以必須改變讀音。

看下麵這首詩:《詩經·邶風·擊鼓》擊鼓其鏜,(吐當反)踴躍用兵。

(叶晡芒反)土國城漕,我獨南行。

(叶戶郎反)從孫子仲,平陳與宋。

不我以歸,憂心有忡。

(敕中反,叶敕衆反)爰居爰處?爰喪其馬?(叶滿補反)於以求之?于林之下。

(叶後五反)死生契闊,(叶苦劣反)與子成說。

執子之手,與子偕老。

(叶魯吼反)于嗟闊兮,(叶苦劣反)不我活兮。

(叶戶劣反)於嗟洵兮,不我信兮。

(叶師人反)古漢語通論-雙聲疊韻和古音通假一、雙聲疊韻(一)雙聲1即兩個字的聲母相同。

2古代的聲母是怎麽來的。

先看中古音的聲《廣韻》是韻書,按韻編排,考查韻部比較容易。

如果考查聲母系統,就比較困難了,因為韻書並沒有明確標出全書的聲母系統。

為此,清代學者陳澧創造了反切系聯法。

利用系聯法研究《廣韻》聲母系統,他得出40聲類。

現當代學者用同樣方法研究,結果與陳澧很不一樣,如:黃侃得到41聲類,白滌洲、黃粹伯得出47聲類,曾運乾、陸志偉、周祖謨得51聲類。

當今多數學者認為《廣韻》有36個聲母。

至於上古的聲母的研究,相對較困難,主要依靠諧聲偏旁:即凡同聲符者必同聲類,但不一定屬同一個聲母。

另外還有諸如異文,如伏羲庖羲;古讀,如古讀豬如都;聲訓,如邦,封也等。

傳統的三十六字母與上古三十二聲母:(有陰影部分爲中古聲母)喉音:影曉匣喉音:影曉匣喻牙音:見溪群疑牙音:見溪群疑舌音:端透定泥餘舌頭:端透定泥舌上:知徹澄娘半舌:來半舌:來齒音:精清從心邪齒頭:精清從心邪半齒:日半齒:日齒音:莊初崇山舌音:章昌船書禪正齒:照穿床審禪唇音:幫滂並明重唇:幫滂並明輕唇:非敷奉微這裏有兩個概念:古無舌上音;古無輕唇音。

(二)疊韻1定義:指兩個字的韻相同。

現代的韻母包括韻頭、韻腹、腹尾、聲調。

而這裏的“韻”與之有別:韻要求韻腹、韻尾、聲調相同,而不區別韻頭。

2中古的韻:《廣韻》206韻,韻腹、韻尾相同,區別聲調,而不區別韻頭。

3相關韻書簡介(1)《廣韻》是宋陳彭年、邱雍等人奉旨編撰的,成書于大中祥符元年(1008年),一說成書于景德四年(1007年)。

書成後皇帝賜名為《大宋重修廣韻》,簡稱《廣韻》。

《廣韻》是宋代的官韻,也是我國第一部官修的韻書。

《廣韻》是在《切韻》、《唐韻》基礎上增廣而成的。

要瞭解《廣韻》,應先對《切韻》、《唐韻》有所瞭解。

(2)《切韻》是隋陸法言編撰的,成書于仁壽元年(601年)。

參加討論該書編寫原則的有劉臻、顏之推、魏淵、盧思道、李若、蕭該、辛德源、薛道衡8人,在當時他們都是地位很高的學者和文人。

在審音上蕭該、顏之推起的作用最大。

20年以後,陸法言根據討論的大綱編成《切韻》。

據學者考證,陸法言《切韻》共193韻,全書按四聲分五卷,平聲分上下兩卷,上去入各一卷。

平聲54韻,上聲51韻,去聲56韻,入聲30韻。

共收11000字左右。

(3) 《唐韻》《切韻》到了唐代,更名為《唐韻》,除了增字加注外,語音體系沒有什麼變化。

(4)《廣韻》的相關知識《廣韻》分206韻,比《切韻》增加13韻。

雖然增加了韻數,語音體系並沒有發生變化,因為增加的韻只是把某些包含兩個韻母的韻析成兩韻。

《廣韻》收單字26194字,比《切韻》增加1.5倍。

注文191692字,比原本《切韻》增加若干倍。

《廣韻》注文引證豐富,使韻書具有一般字典或辭典的作用。

《廣韻》在體例上也繼承了《切韻》、《唐韻》,下面對《廣韻》體例做個簡要介紹。

A分卷。

按聲調分卷。

當時漢語共有四個聲調,四聲即應是四卷。