垂体解剖及垂体瘤参考

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:13

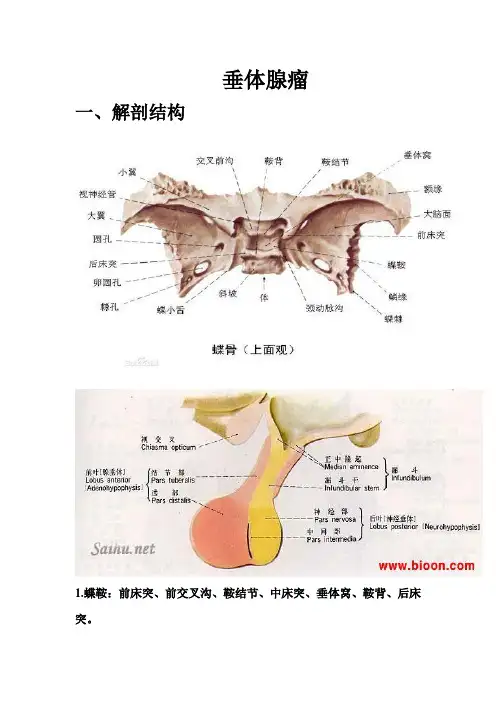

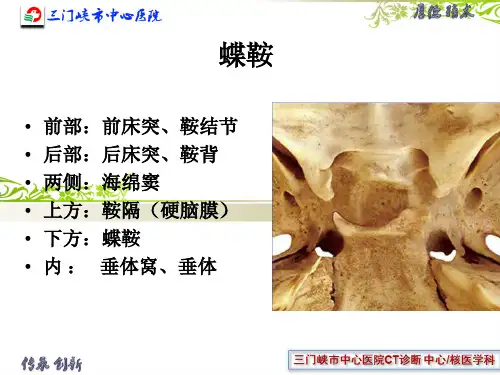

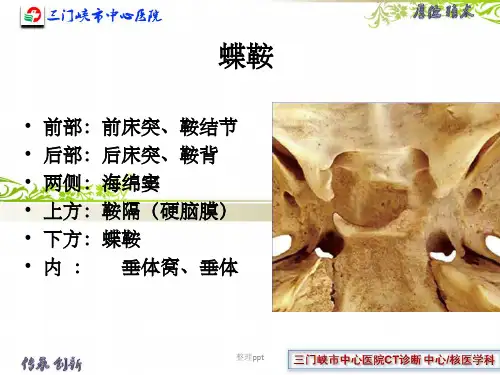

垂体腺瘤一、解剖结构1.蝶鞍:前床突、前交叉沟、鞍结节、中床突、垂体窝、鞍背、后床突。

2.垂体借漏斗连于下丘脑,呈椭圆形,位于颅中窝、蝶骨体上面的垂体窝内,外包坚韧的硬脑膜。

3.垂体分为腺垂体和神经垂体两大部分。

腺垂体来自胚胎口凹顶的上皮囊(Rathke囊),腺垂体包括远侧部、结节部和中间部。

神经垂体较小,由第三脑室底向下突出形成。

神经垂体由神经部和漏斗部组成。

4.鞍膈分型:1型鞍膈完整,有垂体柄通过2型鞍膈不完整,垂体柄周围有3mm左右的开口3型鞍膈周围仅有宽2mm或者更窄的硬脑膜环正常的鞍膈:呈下凹形或者平直形,若上凸则提示可能为垂体扩张性病变的早起征象。

少数垂体被压于鞍底,在断层影像上呈现“空蝶鞍”征。

5.垂体正常高度:垂体总高度随着随性别和年龄而不同。

青春期前儿童垂体正常高度<=6cm。

成年男性正常上限为8cm。

生理性肥大可达10cm,常见于月经期年轻女性,此类患者垂体可见向上凸起。

妊娠脯乳期妇女更大,可达12cm。

绝经期女性正常上限8cm。

二、一般情况1.垂体腺瘤是鞍区肿瘤最常见类型,约占原发颅内肿瘤的10%。

2.发生于成人,男女发病并率相等,但分泌泌乳素的微腺瘤的多为女性。

3.属于脑外肿瘤,包膜完整,与周围组织界限清楚。

4.较大肿瘤因缺血或出血而发生中心坏死或囊变。

5.分型:a根据有无分泌功能有分泌功能:分泌生长激素和泌乳素的嗜酸细胞腺瘤,分泌促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、促性腺激素等的嗜碱细胞瘤。

无分泌功能:嫌色细胞瘤。

b:根据大小垂体微腺瘤(直径≦10mm,并局限在鞍内的垂体腺瘤)。

垂体大腺瘤(直径>10mm)。

三、临床表现1.压迫症状,如视力障碍、垂体功能低下、阳痿、头痛等;2.内分泌功能异常:如泌乳素腺瘤可出现闭经、泌乳。

生长激素腺瘤产生肢端肥大。

促肾上腺皮质激素腺瘤导致库欣病等。

四、影像学表现CT与MRI诊断垂体肿瘤可靠,95%以上垂体腺瘤可作出诊断,但难以明确组织学类型。

垂体腺瘤相关膜性结构解剖及临床意义漆松涛导语•垂体腺瘤是腺垂体细胞单克隆起源的颅内常见的良性肿瘤,约占颅内肿瘤的7%,分为功能性垂体腺瘤和无功能性垂体腺瘤。

除部分特定类型的肿瘤和人群外,垂体腺瘤的治疗以手术为主。

手术治疗以满意的肿瘤切除、充分减压、术后内分泌缓解为主要目标,手术方式包括显微镜下开颅手术和神经内镜经鼻蝶窦手术。

•与鞍区其他肿瘤类似,影响垂体腺瘤手术的难度和术后切除程度主要是肿瘤的生长方式。

垂体腺瘤起源于鞍内,部分肿瘤可由于自身的生物学特性、蝶鞍的解剖情况、垂体及鞍区的膜性结构,累及鞍上结构和鞍旁海绵窦。

其中,膜性结构对肿瘤的生长以及手术治疗具有重要意义。

本文以笔者单位对膜性结构的研究为主,结合国内外相关文献阐述如下。

与垂体腺瘤相关的膜性结构解剖•垂体表面的膜性结构与垂体周边的膜性结构。

•1.垂体表面的膜性结构:•正常情况下,垂体前叶于胚胎第4周时起源于原始口腔顶部外胚层的Rathke’S囊,Rathke’S囊的前壁随后逐渐增大,最终形成腺垂体远侧部;而另一部分则向上围绕垂体漏斗部,形成垂体柄的一部分。

在Rathke`S囊发育的同时,间脑底部的神经外胚层向下凹陷形成神经垂体的始基,而后该始基向下延伸,伴随垂体门脉系统下降,最终与Rathke’s囊后壁相邻形成神经垂体。

而颅内的膜性结构包括硬脑膜、蛛网膜和软膜,在胚胎发育时间上与垂体发育有所不同,这种时空差异性决定了这些膜性结构对垂体各叶形成了不同的包裹模式。

在颅内的膜性结构中,软膜最先发育,一般认为其在胚胎第3周开始形成,而在胚胎第7周时,蛛网膜伴随硬膜形成。

据颅内膜性结构形成的时间和垂体发育的时间,可以初步推断膜性结构的分布情况。

因神经垂体的始基在胚胎第4周时才开始下降,在其下降之前,始基表面的软膜已经形成,故理论上神经垂体表面形成一层软膜覆盖。

而Rathke`S囊为口腔外胚层来源,因此其表面无软膜,在胚胎第4周Rathke’S囊上升时,蛛网膜和硬膜尚未开始发育,故鞍区的外层蛛网膜未进入垂体窝,仅仅局限于鞍上。