七年级历史上册第四单元

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:5

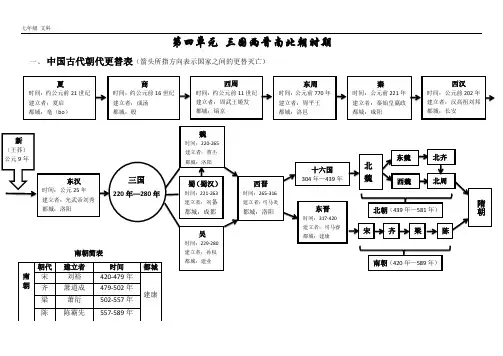

第四单元三国两晋南北朝时期一、中国古代朝代更替表(箭头所指方向表示国家之间的更替灭亡)

第四单元 三国两晋南北朝时期

二、 三国魏晋南北朝时期著名的战役 (一) 三国时期前后著名战役

(二)魏晋时期著名的战役

十六国简表

第四单元 三国两晋南北朝时期

三、 三国魏晋南北朝时期重要的改革 (一)北魏孝文帝改革

1、改革者: 北魏孝文帝

(在祖母冯太后的支持和指导下)

拓跋宏以身作则,改名为 元宏 北魏孝文帝简历

姓名:拓跋宏(元宏) 谥号: 孝文帝 在位:471年—499年

民族: 鲜卑族 职业:北魏皇帝 享年:32岁

主要成就: 北魏孝文帝改革

2、主要措施(内容):

(1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新制度,加强经济和行政管理。

(2)迁移都城。

494年,孝文帝将都城从平城迁至洛阳。

(3)大力推行学习汉文化习俗的政策。

改汉姓、穿汉服、说汉语、与汉族通婚。

3、重要意义:

(1)缓和社会矛盾,巩固了北魏的统治。

(2)有利于北方经济的恢复和发展,推动了鲜卑等少数民族的社会进步。

(3)促进了各民族的交往、交流和交融。

改革背景:

439年,北魏统一北方黄河流域。

北魏统一北方后,各民族交往与交流增多,民族交融趋势增强。

鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,社会矛盾激化,北魏政权面临危机。

第四单元三国两晋南北朝时期

四、三国魏晋南北朝时期大事件年表

五、秦汉、三国魏晋南北朝时期的科技、文化、宗教

发展

六、 魏晋南北朝时期南方经济的发展 (一) 北方人口大迁移。

历史七年级上册第四单元

七年级历史上册第四单元的主要内容,以人教版教材为例,通常会聚焦于中国古代的春秋战国时期。

这个单元包括以下几个重点:

1.春秋时期的政治格局:

-诸侯争霸的局面,各个诸侯国的兴起和衰落。

-春秋五霸的历史地位及其影响。

2.战国时期的变革:

-战国七雄的政治、经济和军事变革。

-郡县制的初步形成和实施。

3.百家争鸣的思想文化:

-儒家、道家、墨家、法家等主要学派的思想特点。

-这些思想对中国古代社会的影响。

4.秦国的统一:

-秦国如何兼并其他六国,实现对中国的统一。

-统一后秦始皇的中央集权制度。

这个单元旨在帮助学生理解春秋战国时期的历史背景、重要事件和思想文化的发展。

2018-2019第二学期期中考试高二化学试卷(满分100分时间90分钟)一、选择题(本题包括18小题,每小题3分,共54分。

每小题只有一个选项符合题意)1.下列有关化学用语使用正确的是( )A.CH4分子的比例模型:B.乙醇的分子式:CH3CH2OHC.苯的最简式:C6H6 D.乙烯的结构简式:CH2CH22.如图是一个核磁共振氢谱,请你观察图谱,分析其可能是下列物质中的( )A.CH3CH2CH2CH3B.(CH3)2CHCH3 C.CH3CH2CH2OH D.CH3CH2COOH3.运动员的腿部肌肉不小心挫伤,队医马上对准该运动员的受伤部位喷射一种名叫氯乙烷的药剂(沸点约为12 ℃)进行冷冻麻醉处理。

关于氯乙烷的说法不正确的是( )A.在一定条件下能发生水解反应B.一定条件下反应可以制备乙烯C.该物质易溶于水D.该物质官能团的名称是氯原子4.下列化合物的分子中,所有原子不可能都在同一个平面的是( )5.下列说法正确的是( )A.除去甲烷气体中的乙烯可以将混合气体通过盛有足量酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.苯的二氯代物有3种,说明苯分子是由6个碳原子以单双键交替结合而成的六元环结构C.乙酸和乙醇在浓硫酸作用下可以反应,该反应属于加成反应D.乙烯分子与苯分子中碳碳键不同,但二者都能发生加成反应6.下列说法正确的是( )A.煤的干馏和石油的分馏都是物理变化 B.1-氯丙烷和2-氯丙烷的消去产物相同C.正戊烷、异戊烷、新戊烷的沸点逐渐升高D.利用油脂在酸性条件下水解,可以生产甘油和肥皂7.下列实验所采取的方法正确的是( )A.除去苯中苯酚,加入溴水后过滤B.分离苯和溴苯,加水后分液C.除去乙酸乙酯中乙酸,加入饱和NaOH溶液,振荡静置后分液D.区别乙酸、乙醛、乙醇,加入Cu(OH)2悬浊液加热8.关于基团的相互影响,下列说法错误的是( )A.苯酚浊液中加NaOH溶液变澄清,说明受苯环影响—OH中H原子活泼性增强B.与钠反应时乙醇比水慢,说明受乙基影响乙醇的—OH中H原子活泼性减弱C.甲苯能使酸性KMnO4溶液褪色,说明受甲基影响,苯环易被氧化D.苯酚溶液中加浓溴水生成白色沉淀,说明受—OH影响苯环变得活泼9.只需用一种试剂即可将酒精、苯酚溶液、四氯化碳、己烯、甲苯五种无色液体区分开来,该试剂是( )A.FeCl3溶液 B.溴水 C.KMnO4溶液D.金属钠10.某种激光染料,它由C、H、O三种元素组成,分子球棍模型如图所示,下列有关叙述正确的是( )①分子式为C10H9O3 ②不能溶于水③1 mol该物质最多能与4 mol H2加成④能使酸性KMnO4溶液褪色⑤1 mol该物质最多能与含2 mol NaOH的溶液反应A.①②③ B.③④⑤ C.②③④ D.②③④⑤11.已知酸性大小:羧酸>碳酸>酚。

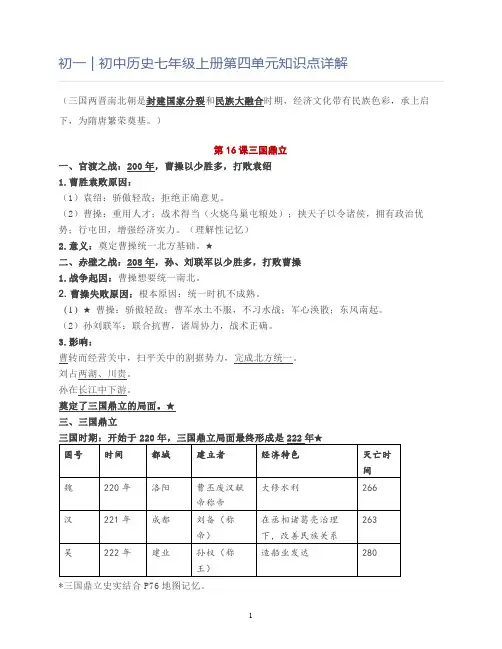

第四单元政权分立与民族融合第18课三国鼎立一、官渡之战 200年袁绍与曹操以少胜多,为曹操统一北方奠定基础二、赤壁之战 208年孙权刘备联军与曹操以少胜多,为三国鼎立局面的形成奠定基础三、三国鼎立的形成1、220年曹丕建立魏国,都:洛阳;水利工程2、221年刘备建立蜀国,都:成都;丝织业3、222年孙权建立吴国,都:建业造船业(加强了与台湾的联系)孙权230年派卫温到达夷洲(台湾)第19课江南地区的开发一、西晋的兴亡和内迁的各族1、266年,司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称“西晋”2、民族内迁(1)时间:东汉末年(2)内迁民族:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方和西方的少数民族不断内迁(3)规模:西晋初,人数达几百万(4)影响:他们同汉族长期杂居,互相影响,民族界限日益缩小。

3、西晋灭亡:内迁匈奴于316年灭西晋二、淝水之战1、317年司马睿建立东晋,都:建康(今南京)2、前秦:氐族黄河流域3、淝水之战(成语:风声鹤唳、草木皆兵)(1)时间:383年(2)交战双方:东晋和前秦(3)结果:前秦失败以少胜多淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?(牧野之战、城濮之战、巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战)这些战争所取得的经验、教训,对现代战争是否有借鉴意义?为什么?4、从420年到589年南方经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,这些朝代都在建康,总称“南朝”.三、江南地区的开发1、原因:(江南地区在魏晋南北朝时期为什么能得到开发?)(1)自然条件优越;(2)北人南迁,带去了劳动力和先进的生产技术;(3)社会秩序比较安定。

2、江南地区经济的发展(1)农业:修建水利工程,荒地变良田;水稻为主,使用绿肥,牛耕和粪肥得到推广;小麦的种植推广到江南。

(2)手工业3、作用:江南地区的开发对我国经济产生了深刻影响,为经济重心逐渐南移奠定了基础。

第20课北方民族大融合北魏孝文帝改革所推动的北方民族大融合是符合时代发展潮流的,从而初步树立维护民族团结和祖国统一的历史价值观。

七年级上册历史第四单元主要讲述的是三国、两晋、南北朝时期的历史。

以下是该单元的一些重要知识点:

1.三国鼎立:讲述魏、蜀、吴三国的建立和三国鼎立的局面,重点掌握曹操、

刘备、孙权的功绩和三国之间的战争。

2.官渡之战和赤壁之战:了解两次战役的时间、地点、交战双方及结果,分析

曹操失败的原因。

3.北魏孝文帝改革:了解改革的内容和意义,包括均田制、三长制、迁都洛阳

等。

4.民族融合:了解这一时期民族融合的情况,包括北方民族的迁徙、民族的杂

居和交往等。

5.文化发展:了解这一时期的文化发展情况,包括书法、绘画、雕塑等艺术形

式的演变和发展。

在掌握这些知识点的基础上,还需对历史事件之间的联系和影响进行理解和分析,以提高自己的历史思维能力。

同时,建议通过阅读相关的历史书籍、观看历史纪录片或影片等方式,加深对这一时期历史的了解和认识。

七年级上册历史第四单元复习教案篇1:七年级上册历史第四单元复习教案【教学目标】识记和理解:记住中华大地上国家产生的大概时间和标志,记住商朝后期的都城。

理解夏朝在我国历史的重要地位。

了解商朝繁荣的主要表现。

能力与方法:通过对夏、商历史特点的概括,培养概括能力。

通过对禹、成汤等历史人物的评价,培养评价历史人物的初步能力。

初步了解公元纪年法。

情感、态度、价值观:学习国家形成的相关知识,进行历史唯物主义教育。

通过对夏商历史的学习,可以更多地了解祖国悠久的历史,进行爱国主义教育。

培养明辨是非、爱憎的情感。

【教学重、难点】夏朝的建立和商朝后期的都城。

难点:夏朝建立的标志;国家的含义。

【教学步骤】教师活动学生活动备注一、谈话导入新课禅让的最后一个部落联盟首领是谁?大家想不想知道从这以后又是怎么演变的呢?导入三:大家知道皇帝吗?知道皇位是如何继承的吗?你又知道这种称为“世袭“的制度开始于何时吗?认真听讲,吸引学生进一步学习和理解的兴趣。

从谈论学生熟悉的问题入手,拉近历史与现实距离二、夏朝----我国的第一个王朝1、夏朝的建立:讲解夏朝的建立。

事实上,禹已按照自己的愿望建立起了一个王朝。

这在历称为----夏朝,建立的时间约公元前2070年。

借助于数学上的“数轴“解释”公元“纪年法。

这个项目是理论性的,缺乏相应的历史证据。

老师优先讲解,学生认真听讲。

回答教师提出的问题。

2、夏朝的统治①禹死后,其王位是如何继承的呢?这与禅让有什么不同?你如何看待这种王位的继承方法?②要求学生谈启是如何巩固其统治地位的?并提醒学生注意“奴隶“两个字。

③为什么把禹开始这个政权称为国家呢?它与前面的部落联盟有何不同?学生通过阅读课本,结合自己的课外知识,谈谈对这些问题的看法。

然后老师总结整理,突破难点。

三、商朝的建立与迁都1、商朝的建立:过渡。

然后指导学生阅读小字的问题“说说夏桀是一个怎样的君主?你认为成汤灭夏的战争是正义的还是非正义的2、商朝的迁都:原因、情况、影响。

七年级上册历史第四单元

七年级上册历史第四单元是“三国两晋南北朝时期:政权并立与民族交融”。

这一单元主要讲述了从三国时期到南北朝时期的历史,包括各个政权的兴衰、民族交融以及文化发展等方面的内容。

具体来说,这一单元涵盖了以下几个方面的知识点:

1. 三国时期的历史背景和主要事件,如赤壁之战、三国鼎立的形成和演变等。

2. 两晋南北朝时期的历史背景和主要事件,如西晋的统一和分裂、东晋南北朝的政治格局和文化发展等。

3. 民族交融的现象和影响,如汉族与北方少数民族之间的交往和融合,民族文化的发展和交流等。

4. 重要的历史人物和事件,如曹操、刘备、孙权、诸葛亮、司马懿、淝水之战、祖逖北伐等。

5. 历史上的科技和文化成果,如造纸术的发明和改进、佛教的传播和影响、书法和绘画艺术的发展等。

通过这一单元的学习,学生可以了解三国两晋南北朝时期的历史演变和文化发展,理解民族交融的现象和影响,认识历史人物和事件的重要性,以及了解当时的科技和文化成果。

这对于学生全面了解中国历史的发展和演变具有重要意义。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第16课三国鼎立考点一、官渡之战1.背景:东汉末期,天下分崩离析,军阀割据混战。

2.交战双方:北方的以曹操为首的政治军事集团和占据黄河以北的以袁绍为首的政治军事集团。

3.交战概况:200年,双方在官渡进行决战,袁绍战败。

4.曹操取胜的原因(1)政治上:“挟天子以令诸侯”,取得了政治主动权;招揽各种人才;(2)农业生产上:实行屯田,组织军队和流亡的民众从事农业生产;(3)军事上:收编投降的青州黄巾军精锐,壮大了队伍;采取打击敌人要害的战术。

5.影响:为曹操日后统一北方打下了基础。

考点二、赤壁之战6.背景:208年,曹操挥师南下,准备消灭南方的割据势力,统一全国。

7.交战双方:曹操的军队和孙刘联军。

8.结果:孙刘联军采取诈降计策和火攻战术,以少胜多,战胜曹军。

9.影响:对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础。

考点三、魏蜀吴的建立及发展10.三分天下(1)曹操:扫平关中的割据势力,统一北方。

(2)刘备:占领荆州南部以后,又向西南发展,占取益州。

(3)孙权:把统治范围从扬州延伸到交州,不久又把刘备势力排挤出荆州地区。

11.三国鼎立局面的形成三国建立时间建立者都城魏220年曹丕洛阳蜀221年刘备成都吴229年孙权建业12.三国经济的发展(1)魏国:重视农业生产,大力兴修水利。

(2)蜀国:发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

(3)吴国:开发江东,发展海外贸易,派将军卫温率船队到达夷洲。

第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁考点一、西晋的建立与统一1、背景:曹魏中期,司马懿逐渐控制了魏国的军政大权,司马懿死后,他的两个儿子相继专权。

2.建立:266年,司马懿的孙子司马炎称帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。

司马炎就是晋武帝。

280年,西晋灭吴,统一了全国。

考点二、八王之乱与西晋灭亡3.八王之乱(1)原因:晋惠帝在位时,八个宗室亲王为了争夺中央政权,相互混战。

第四单元第十六课三国鼎立一:官渡之战(以少胜多)1.曹操获胜的原因:(1)政治:把汉献帝从都城洛阳接到许,借皇帝的名义号今天下,挟天子以令诸侯并招揽各种人才。

(2)农业生产上,屯田的措施(3)指挥得当,善用人(4)袁绍骄傲轻敌2.交战双方:曹操、袁绍3.时间:200年4.战术:声东击西、各个击破、烧掉其全部军粮(火攻)。

5.影响:为曹操以后统一北方打下基础。

二:赤壁之战:(以少胜多)1.背景:位于南方刘备、孙权的势力成为曹操统一全国的障碍。

2.时间:208年3.交战双方:(1)曹操(2)孙刘联军4.兵力:曹军20余万,孙刘联军5万人5.地点:赤壁6.失败原因:(1)曹操骄傲轻敌(2)曹军不习水战(3)孙刘联军指挥得当(4)统一全国的条件成熟7.意义:为三国鼎立局面的形成奠定了基础三:三国鼎立1. 220年曹丕洛阳称帝,国号魏。

221年刘备成都称帝,国号汉,蜀汉。

222年,孙权称吴王。

229年,孙权建业,吴国建立,三国鼎立的局面形成。

2.措施(1)魏国:重视农业发展,大力兴修水利。

(影响:北方生产得以恢复)(2)吴国:造船业发达,发展了海外贸易。

230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

(3)蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系(影响:加速了西南地区的开发。

)第十七课:西晋的短暂统一和北方各族的内迁一:西晋的建立1. 263年,魏灭蜀266年,司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都280年,西晋灭吴,统一了全国。

2.西晋腐朽的统治:(1)当时很多的大贵族,大地主在治国方略上缺乏雄才大略(2)在生活上以豪华奢侈为荣,追求享乐。

二:八王之乱:1.背景:(1)晋武帝大封同姓诸王,后来晋武帝又陆续派遣诸王据守州郡重镇,这些出镇的宗室诸王,既手握重兵,又掌管民事,势力日益强大。

(2)晋惠帝昏庸无能,八个封王为了争夺中央政权,相互混战,史称“八王之乱”。

2.结果:十六年,西晋从此衰落。

班姓名1 第四单元政权分立与民族融合复习要点一、基础知识点:第十八课三国鼎立1、东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,彼此长期混战。

北方实力较强大的有占据河南的曹操和占据河北的袁绍。

200年袁绍十万大军,主力直逼曹军所在地官渡,曹操只有三四万人,曹操火烧袁军粮草,大败袁军。

官渡之战奠定了曹操统一北方基础。

2、208年曹操率二十多万大军南下,想要统一南北,孙刘联军五万人马在长江沿岸的赤壁一带和曹军对峙,周瑜指挥联军火烧赤壁,大败曹军。

3、220年,曹丕废汉献帝,称帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。

221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。

222年,孙权称王,国号吴,后定都建业。

三国鼎立的局面形成。

4、三国统治者都注意发展生产,魏国兴建水利工程;蜀国丝织业兴旺;吴国造船业发达,其船队曾经到达夷洲(今台湾地区),加强了内地和台湾地区的联系第十九课江南地区的开发1、曹丕死后,大臣司马懿逐渐控制魏国大权,三国中实力最弱的蜀汉最先被魏国灭掉。

266年,司马懿的孙子司马炎夺位,取代魏国建晋朝,都洛阳,史称“西晋”。

280年,西晋灭吴国,统一全国。

2、从东汉末年以后,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌(“五胡”)等北方少数民族陆续内迁。

316年,内迁匈奴人的一支武装灭西晋。

此后北方长期战乱。

3、西晋灭亡的第二年(317年),西晋皇族司马睿在南方重建晋朝,史称“东晋”,都城在建康。

南方相对稳定。

4、4世纪后期,氐族人建立前秦政权,前秦王苻坚用汉人王猛为丞相,统一黄河流域。

5、383年,苻坚以八十多万兵力,欲灭东晋。

东晋军队8万人与秦军隔淝水对峙。

晋军大败前秦。

淝水之战结束了前秦的统治,北方重新陷入战乱,东晋在南方暂时稳定,经济得以迅速发展。

(和淝水之战有关的成语有:“风声鹤唳”、“草木皆兵”、“投鞭断流”、等).淝水之战是我国历史上又一个以少胜多的战役6、420年,东晋大将刘裕自立为帝,国号“宋”,结束东晋。

此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为“南朝”7、从三国开始江南地区得以开发,其原因是:①自然条件优越,雨量充沛,土地肥沃;②西晋末以来的人口南迁,带来了劳动力、生产技术;③战争较少,社会环境比较安定;④劳动人民的辛勤努力;⑤统治者高度重视生产发展表现:开垦大量荒地,兴建许多水利工程,广泛种植水稻(绿肥牛耕),小麦也推广到江南意义:江南地区的开发使南北差距逐渐缩小,为经济重心逐渐南移奠定了基础8、西晋后期出现了中国历史上第一次大规模人口迁徙浪潮。

七年级历史上册第四单元知识点详解与学习方法第四单元主要讲述中国古代封建社会的特点和演变,包括封建制度、封建社会的等级结构和生活方式等内容。

在学习这一单元时,我们可以采取以下方法来帮助理解和记忆这些知识点。

1. 理解封建制度:封建制度是中国古代社会的一种特殊形式,它建立了君主与地主之间的附庸关系。

可以通过阅读教材中有关封建制度的介绍,理解封建社会的基本情况。

2. 认识封建等级结构:封建社会的等级结构是由君主、贵族、士大夫、农民和工商业者等不同阶层组成的。

学习时,可以通过制作一个等级结构图,对各个阶层之间的关系进行了解和比较。

3. 学习不同等级的生活方式:不同等级在封建社会中拥有不同的权力和生活方式。

可以通过阅读有关各个等级的生活情况来了解和记忆这些差异。

也可以通过举例,比如描述士大夫的生活和待遇,来加深对封建社会的理解。

4. 分析封建社会的演变:封建社会是一个历时较长的社会形态,经历了许多变化和演进。

掌握封建社会的起源、发展和灭亡过程,可以通过查找有关封建社会演变的资料来加深知识点的理解。

5. 口头和书面表达:学习这一单元的知识后,可以尝试进行口头或书面表达,例如写一篇关于封建制度的短文或者进行小组讨论,可以加深对所学知识的理解和记忆。

总结:在学习历史的同时,要注重记忆和理解。

可以采用多种方式,如看教材、记笔记、制作图表等方法来帮助学习。

另外,要注重对比和联系,将所学知识与实际生活相结合,形成自己的思考。

中国古代封建社会是中国历史上一个重要的社会形态,对于了解中国历史和文化具有重要的意义。

第四单元主要讲述了封建制度的特点、封建社会的等级结构以及不同等级的生活方式等内容。

下面将详细介绍这些知识点。

首先,我们来了解一下封建制度。

封建制度是中国古代社会的一种特殊形式,它建立了君主与地主之间的附庸关系。

核心是权力与土地的关系,君主将土地分封给地主,地主为君主提供农产品和劳动力,而地主则从君主那里得到保护和统治权。