翻译的不可译性和可译性

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:3

英汉翻译中“可译性”与“不可译性”的问题作者:程姝娴来源:《教育界·下旬》2013年第05期【摘要】翻译是一种重要的跨文化交际活动,是不同文化进行交流的桥梁。

可译性问题是翻译界几千年来争论不休的难题。

随着人类对文化和翻译知识和研究的不断深入,人们已经不能再片面地强调翻译是可能或是不可能的,而是表现了一种更为理智和实事求是的态度。

【关键词】英汉翻译可译性不可译性关于翻译的可译性与不可译性的讨论早已有之。

20世纪80年代后期开始,由于文化批评和文化研究在西方学术评论界的兴盛,一大批学者开始从不同的文化角度研究翻译问题。

因而崛起了一个新的流派:文学翻译学派,在译界也称为翻译研究的文化转向。

随之根植与语言文化差异的翻译可译性与不可译性的争论又蓬勃而起。

前苏联翻译理论家费道罗夫说过:“可译性问题是整个翻译理论中最有原则性的问题。

”翻译理论必须解决这个最原则的问题。

否则,一切翻译理论都无从谈起。

可译与不可译是相对的,或者说,可译与不可译不是一个静态的结果,而是一个可以相互转化的动态过程。

随着社会的发展,文化交流的深化和译者的努力,不可译不断在向可译转化。

事实上,翻译的可译性与不可译性是相对的,是可以转换的动态过程,而不是一成不变的。

如:十几年前,日本某游戏公司制作了一款名为《Enemy Zero》的游戏,此处的“Zero”便是隐喻,以比喻游戏中从头伴随至尾的“看不见的敌人”,对于此题目,香港的处理办法是照搬原文,不作翻译,而台湾则是商业化的将其乱译为“绝命凄杀”,不值一提。

只有大陆的某高人,先将“Enemy Zero”简化为“EO”,再以音译形,译为“异灵”,做到了形美、音美和神美的和谐统一。

因此,一方面,我们要坚持可译论,因为文化是语言的载体,又是表达思想的工具,而文化和思想是可以相互交流的和理解的。

但另一方面,由于地域文化传统、语言结构和思维模式的差异,文化有时又不是完全可译的,有时甚至是不可译的。

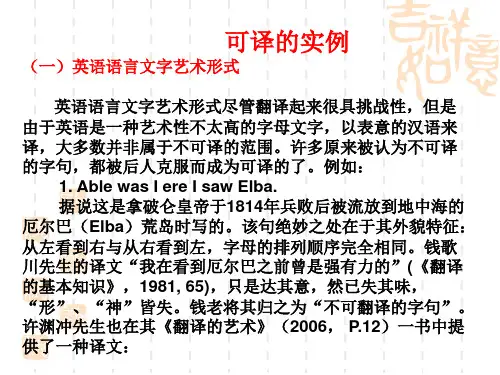

翻译的可译性与不可译性实例分析摘要:翻译的可译与不可译取决于翻译文本的内容,是否能在源语与译语间找到相对应的翻译。

文章主要探讨哪些情况下翻译不可译以及不可译之原因,有哪些策略来解决翻译不可译的现象。

但在现实翻译实践过程中,总能找到相适应的翻译方法对文本进行翻译,以满足译文读者和原文读者都能准确理解原文的含义。

关键词:翻译的可译性;不可译性;实例中图分类号:H315.9文献标识码:A 文章编号:2095-0438(2019)05-0096-02(黑龙江大学研究生院黑龙江哈尔滨150080)王顺航一、翻译可译性与不可译性产生的原因对于源语言和源语文化,有其独特性。

文化作为社会背景,是受历史因素影响的。

不同国家、不同的民族有其独特的文化,呈现方式也各不相同。

语言作为外在的表达方式之一,也是最为清晰明了的方式,在不同使用者之间会有相当大的差异。

文字,作为一种书面语言,是口头语言的衍生,自然也保留了语言的这些差异性。

而我们在这里探讨的,无论是口头语还是书面语,最终都是落实在字面上呈现出来的,所以都可以归属于文字一类的翻译。

我们在使用语言文字表达时,会有几种表达功能上的分类:一类是cognitive and expressive function ;一类是culture function ;还有一类是aesthetic function 。

第一类认知表达功能类的语言文字,在翻译实践中,通常认为是可译的。

因为它指的是人类社会中共有的事物和共同的情感,不同民族间都有相同的对等语与之对应。

人类在某些方面普遍存在着相同的对等语,例如:感情方面、历史方面、社会经济方面等等。

因为这些相同点的普遍存在,不同民族间的文化交流才可以顺利进行。

第二类文化功能类的语言文字,在翻译实践中,通常认为是部分可译的。

文化是一个复杂的综合体,它包含着信仰、法律、道德、风俗等以及与人相关的方方面面。

这一复杂体在不同的文化圈之间有一部分是共通的,另外一部分则是某一特定文化圈层所独有的。

对可译和不可译与中西互译可行性的认识作者:王彩苹来源:《新教育时代》2015年第10期摘要:本文主要分为三个方面讲述,分别是翻译的三对矛盾、翻译的可译性与不可译性和对中西互译可行性的认识。

本文旨在使读者能够正确对待和处理可译性与不可译性这一对翻译矛盾,并且对中西互译可行性有系统地认识,因为这将会直接关系到译者从事翻译活动的效果和翻译质量的好坏。

关键词:三对矛盾可译性不可译性中西互译可行性一、翻译的三对矛盾翻译的三对矛盾,即,可译与不可译之矛盾,异与同之矛盾和形与神之矛盾,三者既相互联系又相互区别,都是翻译活动中的基本矛盾(许钧,2009:195)。

翻译是一个充满各种各样理论的领域,而在翻译活动出现的矛盾中,可译性与不可译性就是其中一个古老的命题。

纵观几千年的中西翻译史,翻译家们通过大量且多方面的实践,得到一系列的翻译实践经验,也摸索和总结出一系列翻译规律,为翻译事业的不断发展和进步奠定了坚实的基础。

当然,在这一过程中,他们也遇到了诸多困难和问题,于是,持不同观点的翻译家们就各持己见,形成了不同的翻译学派。

由此,有关翻译的各种各样的理论、矛盾、悖论等便出现了。

许多学者和学派,如乔治·穆南、布隆菲尔德、新洪堡学派、奎因、德里达等,都对可译性与不可译性做过详细地阐述和论证,但都是各执一词。

二、可译性与不可译性可译与不可译是人们在探索翻译奥秘的思考中一种自然的对分。

它们是矛盾对立的辩证统一。

可译论内在地包含着对不可译性的思考,不可译论内在地兼容着对可译性的承认。

他们相辅相成,推动着翻译理论研究不断向前发展。

可译论与不可译论的每一次论辩,都不是简单的重复,而是螺旋式地向新的更高水平的提升(杨衍松,2009:53)世界上没有绝对的事物,可译性与不可译性只是一个相对的概念,没有绝对的可译性与不可译性。

它们两者相对性地存在,相对性地联系,且相对性地区别。

许钧认为:翻译是可行的,但存在着一定的限度。

在翻译者看来,不可译因素的存在并不意味着翻译在根本上就“不可能”。

翻译的不可译性和可译性赵云龙刘慧玲翻译中遇到不可译性的问题是常有的事。

翻译是搞语言文字的转换工作,所谓可译性和不可译性也完全是针对语言文字而官的。

世界各民族语言文字的共同特征形成了翻译中的可译性,而各区城民族因地理条件和文明程度等方面的迥异形成了讲言文字方面的隔腆性、冷僻性和不可理解性,也造成了翻译中的不可译性。

本文从语言文化的角度谈谈翻译中的不可译性和可译性问题。

一、不可译性在翻译过程中,原文的某些语言现象在译文中无法表达,属不可译性。

不可译是语际转换中永远存在的一种现象.原因为任何语言都带有很大的实在性和局限性,它从来也没有考虑到如何翻译其他文化的问题。

应该说翻译中语言本身出现不可译现象是完全正常的和客观的。

不可译性大致可分为两种。

第一种是;译入语言缺乏对等的表达形式。

一种语言用某一形式表达了语义场内的某一意义,同时表达了该形式的某些特征,而另一种语言又恰好缺乏相应的形式既能表达出该意义又能表达出所要求的该形式的某些特征,不可译的问题就必然会出现.这是不可译性产生的语言学原因。

翻译中的绝对不可译现象一般都是与语言文字形式相关的一些现象。

如下面的两句:1) A: What makes a road broad?B: The letter B.2) A: Why is the letter D like a bad boy?B: Because it makes ma mad.句中“road,broad,ma,mad”不仅起一般词形的形式作用,而且是作为内容出现的.句中“road”,“broad”和“B”都无法译成汉语.如当英语语言形式本身充当内容时.不可译现象就可能出现.此外,还有与语言父字的形式特点有关的不可译现象。

这类现象大多是利用语言文字的形式特点达到某种修辞效果。

属于这类现象的有韵(尤其是头韵)、文字游戏(双关语)和某些实用意义等。

汉语中那些依赖语言音形义结构的修辞手法(如双关、拆词、仿词等)几乎都是不可译的。

翻译不确定性、可译性与不可译性作者:陈卉来源:《现代交际》2016年第09期摘要:通过蒯因的翻译不确定性论题,讨论翻译不确定性、可译性与不可译性三者之间的关系。

翻译总体来说是不确定的,但翻译的不确定性并不意味着不可译性,而是基于翻译标准的可译程度。

可译性与不可译性之间的关系是辩证的、整体与局部的、恒定与暂时的。

关键词:翻译不确定性可译性不可译性中图分类号:文献标识码:A文章编号:1009-5349(2016)09-0088-03一、翻译不确定性论题概述蒯因于1960年提出翻译不确定性论题。

大意如下:两个操英语的语言学家来到原始丛林中,各自编撰了一本土著语与英语两种语言之间的翻译手册,两本手册都是基于相同的语言事实,但彼此之间却是不相容的。

用蒯因自己的话来说就是,两本手册中描述同一处丛林语言的、相互竞争的英语句子之间不能彼此替换(Quine, 1992: 48)。

这种翻译的不确定性导致了指称和真理的不确定性以及本体论承诺的相对性,“导致了对确定意义的普遍怀疑,削弱了大多数传统的哲学抱负,因而它一直是重要争论的焦点”(尼古拉斯·布宁等,2001:488)。

由于翻译不确定性这一语言哲学论题探讨的实质是意义问题,这就与翻译理论及实践密切相关。

翻译不确定性论题提示了意义不确定性,但这是否意味着不可译性,学界专家各持己见。

二、翻译不确定性、可译性以及不可译性之间的三组关系本节将通过讨论翻译不确定性与可译性、翻译不确定性与不可译性以及可译性与不可译性这三组关系,来回答第一部分提出的问题。

(一)翻译不确定性与不可译性有人认为,翻译不确定性预示着不可译性。

因为每一种语言都有自己的本体论承诺,包含了一种独特的世界观,而不同的世界观之间是没有办法相互转换的(Gumperz & Levinson:1996),因此,一种语言无法翻译成另一种语言。

但是有一点无可否认:人类共享真理概念,因此,不同语言之间可以互相诠释。

从可译性和不可译性角度看中国古诗词的英译作者:丁媛来源:《青年文学家》2011年第22期摘要:可译性与不可译性不是泛指两种语言之间能否相互传译的问题,而是译文确切性的程度问题。

可译性与不可译性是一个相对的而不是绝对的概念,它们虽对立却统一,因为它们同时存在于一个文本,都体现着语言的基本功能,并且一直在变化发展着。

本文从可译性和不可译性的角度分析了中国古诗词英译过程中由于语言差异,文化背景和思维方式造成的障碍。

认为不可译性通过再创造可以转化为可译性。

关键词:可译性;不可译性;古诗词;翻译作者简介:丁媛(1983-),;女,西安人,助教,西安外国语大学硕士在读,专业:外国语言学与应用语言学,工作单位:西安交通大学城市学院外语系,研究方向:为翻译理论与实践。

[中图分类号]:I046[文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2011)-22-0123-01一、翻译中的可译性与不可译性德国著名的语言学家,翻译家卡尔·威廉·冯·洪堡在对语言本质特性的深刻理解的基础之上,以一种辩证的观点对翻译问题进行了阐述。

他将语言视为两个方面的统一:既将语言视为一个系统,同时又将语言视为一个具体操作过程,即语言既有共性也有个性。

根据这种语言观,他提出了著名的语言的不可译性和可译性的二元理论。

洪堡从主观唯心主义哲学思想出发,将语言与世界观相联系。

正是由于不同民族所具有的形态各异的世界观,才造成各种语言之间的实质性差异,而这种语言的实质性差异又导致不同语言之间的不可译性,即人类语言之间是没有共性的,这是支配人类语言的法则。

因此,原作与译作之间自然不会存在可能进行翻译的融合关系,两者之间必定存在本质的区别。

我们可以看出不可译性是洪堡将语言系统视为交际的符号工具而得出的结论,是以一种相对的观点得出的结论。

与此同时,他也注意到具体言语中静止的和动态的因素的相互作用,语言之间既有个性也有共性,因此所有语言又都是可译的。

2012.08学教育84第二种译法:我们被视为智力愚钝的学生,支配学习英语。

按照语法第一种翻译是没有错误的,而第二种译法则打破传统,不落俗套,活灵活现的表现了当时被歧视者遭受歧视、受压抑的沮丧心情。

2、语感有助于语言内涵的再创造在普通的诸如诗歌等文章或是词句的翻译当中,就算翻译有误,也至多是失去了原有的韵味和意境,然而,在商务贸易中出现翻译不准确或是错误则可能会造成巨大的经济损失,因为商务翻译多是涉及大额资金或者技术等的交易,因此在商务英语的翻译中,对精确性的要求则比普通的翻译要高得多,对此,语感的重要性将会更加突出。

如:So if you will reduce your price by say,5%we might come to termers.应该译成:因此如果贵方肯降价5%的话,我们将达成协议。

而不是:如果贵方肯降低价格,比如说5%,我们或许可以达成协议。

显然两者之间有个包含关系,如果将这个折扣率理解错误,则会引起巨大的经济损失。

同样的,在商务翻译中,应该尽量做到准确精炼,切记长篇大论,要注重某些特殊词的具体意义。

比如说:我方已经开始向国外出口我们的机器。

(1)We have begun to export our machines to the countries abroad.(2)We have begun to export ourmachines.因为“export”本身就具有向国外出口商品的意思,所以第二种译法就显得重复,不精炼。

再如:我方需要新式衣服。

(1)We need clothes which is of thenew style.(2)We need new-style clothes.“new-style”是新式的意思,既明了又简洁,就不必再用一个从句表达,显得冗杂。

三、小结翻译工作的优劣将直接取决于翻译人员的综合实力,包括健康的专业思想、扎实的基础知识、良好的双语听说能力及运用能力、较强的揣摩能力以致对原作进行仔细细心揣摩,感悟出原作者的深刻含义及无限韵味,广阔的知识面,包括文化背景等等。

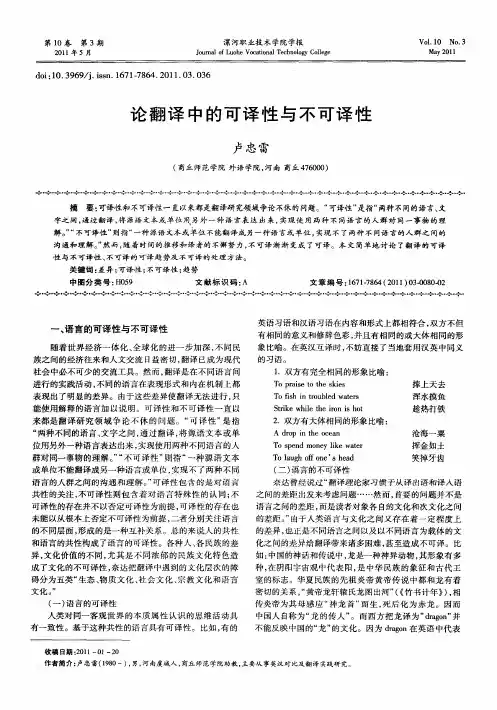

论翻译中的可译性与不可译性之争却正强(仰恩大学 福建泉州362014)摘 要:语言的可译性与不可译性历来是翻译史上争论不休的一个话题。

文章梳理了翻译史上各流派的相关观点,分析了两者间的关系与实质,以期形成更为合理、准确的翻译观。

关键词:可译性;不可译性;翻译观中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:0000-0129/K(2010)02-0060-05 可译性与不可译性之争一直是翻译中不可回避的一个话题。

从欧洲中世纪开始,中外先后有多个翻译流派,各个名家都对此进行了论证,至今这场论战也没有彻底地偃旗息鼓。

它促进了对翻译本质的认识并推动了翻译研究的深入发展。

有必要重新梳理翻译史上的可译性与不可译性之争,以帮助我们形成更为合理、准确的翻译观并指导我们的实践。

一、流派梳理1.20世纪以前西方可译性与不可译性之争早在14世纪,意大利诗人但丁就对诗歌翻译发表了比较悲观的看法。

他认为通过翻译,原诗的许多特征,如韵律和美感都会在译文中流失,因此,文学作品是不可译的。

[1]在他提出这一观点后,“从此,可译性与不可译性的论战就拉开了序幕”。

[2]后来20世纪意大利美学家、文学评论家克罗齐对但丁“文学不可译”的观点进行了继承和发展。

他从美学的角度看待文学翻译问题,认为文学作品不能完全移植,文学作品只能是艺术的再创造,翻译不可能完美地再现原作风貌。

[3]但欧洲中世纪意大利另一位翻译理论家阿雷蒂诺则提出了与但丁“文学不可译”观点相对立的看法。

他提出了有效的翻译在任何两种语言之间都是可能的观点,说明了译者的主观能动性和处理原文的自由。

[4]他的这一观点在20世纪得到了强调语言共性的现代语言学家和翻译理论家如费道罗夫、雅科布逊、奈达和纽马克的继承和发挥。

17世纪英国著名翻译家德莱顿认为,译者就好像戴着脚镣在绳子上跳舞,他可以小心翼翼避免摔下来,但不能指望他的动作优美。

[5]他明确提出翻译是艺术,要求在保留原作的特点和不失真的前提下,尽可能地使译作迷人,做到美的相似。

翻译的不可译性和可译性赵云龙刘慧玲翻译中遇到不可译性的问题是常有的事。

翻译是搞语言文字的转换工作,所谓可译性和不可译性也完全是针对语言文字而官的。

世界各民族语言文字的共同特征形成了翻译中的可译性,而各区城民族因地理条件和文明程度等方面的迥异形成了讲言文字方面的隔腆性、冷僻性和不可理解性,也造成了翻译中的不可译性。

本文从语言文化的角度谈谈翻译中的不可译性和可译性问题。

一、不可译性在翻译过程中,原文的某些语言现象在译文中无法表达,属不可译性。

不可译是语际转换中永远存在的一种现象.原因为任何语言都带有很大的实在性和局限性,它从来也没有考虑到如何翻译其他文化的问题。

应该说翻译中语言本身出现不可译现象是完全正常的和客观的。

不可译性大致可分为两种。

第一种是;译入语言缺乏对等的表达形式。

一种语言用某一形式表达了语义场内的某一意义,同时表达了该形式的某些特征,而另一种语言又恰好缺乏相应的形式既能表达出该意义又能表达出所要求的该形式的某些特征,不可译的问题就必然会出现.这是不可译性产生的语言学原因。

翻译中的绝对不可译现象一般都是与语言文字形式相关的一些现象。

如下面的两句:1) A: What makes a road broad?B: The letter B.2) A: Why is the letter D like a bad boy?B: Because it makes ma mad.句中“road,broad,ma,mad”不仅起一般词形的形式作用,而且是作为内容出现的.句中“road”,“broad”和“B”都无法译成汉语.如当英语语言形式本身充当内容时.不可译现象就可能出现.此外,还有与语言父字的形式特点有关的不可译现象。

这类现象大多是利用语言文字的形式特点达到某种修辞效果。

属于这类现象的有韵(尤其是头韵)、文字游戏(双关语)和某些实用意义等。

汉语中那些依赖语言音形义结构的修辞手法(如双关、拆词、仿词等)几乎都是不可译的。

如:好容易到年末,有一日,母亲告诉我,闰土来了,我便飞跑着去看.(鲁迅《故乡》)At last the end of the year came,and one day mother told me that Runtu had come,and I flew to see him.(杨宪益、戴乃迭合译)句中“好容易”实指“好不容易”,表示难言的渴望之情,这一修辞有习用性.是不可译的。

第二种是,译文语言缺乏应有的表达形式.就是说,原文表达的思想对译文语言来说完全是新的。

一个民族运用了新的词汇表达新产生的思想,而另一个民族由于地理的或社会的原因,没有产生这种新概念、新思想,当他们需要翻译这个新的词汇时.必然会遇到不可译的问题。

比如,英语的“illoetionaryaet”是个新词,既有“言外之意”又有“言语目的”的意思,还带“非言语活动”的含义。

汉语中一时还没有相应的词来表达它。

文化差异导致的非对应也是在语际翻译上导致难译性和不可译性的主要原因。

原语中的指称对象在译语中不存在,不常见,不被注意。

如“松”和“鹤”在汉语里可比喻长寿。

相比之下,英语中就没有相应的隐喻。

对英语接受者来说,“松”和“鹤”并不能引起与汉语接受者相同的联想.又如美国但语中称学者(如大学教授)为“egghead”,这在汉语中也找不到相应的形式和涵义。

同样,中国的知识分子曾一度被污蔑为“奥老九”,如果脱离了当时的社会和文化背景,是很难理解这一称呼的含义的.这几个例子说明,语言之间存在着一些形式和内容都颇为独特,无法相互取代的符号,这使语言和文化间,出现了一些难以逾越的沟壑,严重障碍了彼此的交流.这是产生不可译的历史文化原因。

总的说来,不可译的东西并不等于没有确译的词句。

众所周知,翻译就是把某一种语言所表达的思想准确而完整地用另一种语言再现出来。

那么,在翻译中不可准确地再现,就是不可译性。

这就是说,确译与误译在于有没有准确、完整的再现,而不可译则在于可不可能达到准确、完整。

二、可译性在各种语言中,共性是广泛存在的。

语言之间的共性构成了可译性的基础。

l、可译性的理论依据语言是思维的各种不同的工具和外壳,但是思维的基础是现实,思维是统一的,思维的规律是一样的,不管人们所利用的语言如何不同,它们总是反映出实际生活,这就是说,各种不同的语言可以反映出同样的实际。

因此,人们用一种语言表达出来的内容,也是可以用另外一种语言来表达的,这就是可译性的依据。

可译性当以它的思想内容为前提,某些形式上的个别因素在翻译时如能面面俱到,兼收并蓄,当然是最理想的,但不得已时也只好牺牲,不然会犯形式主义的毛病。

这种牺牲事实上并不影响整个原文的思想性和艺术性,因为翻译并不是简单地和机械地复制原文内各单独要素的总和,而是将它作为一个艺术整体来介绍的。

2、诗的可译性诗歌是文学作品的一种形式,也有人认为是文学作品的最高形式.有翻译家认为诗歌是根本无法翻译的,提出了诗歌的不可译理论(nontranslatabilityofpoetry).这种说法未免过于绝对化,是不符合实际的。

各国的诗歌虽然所用的语言不同,但是诗人的灵感却是息息相通,并不受国界的限制的。

只要对原诗的思想、感情、意境、韵味有深切的感受,引起心灵的共鸣,同时,对于本国语言及其韵律又能够很好地掌握,运用自如,那么把外国诗歌在保持原有的风味的前提下翻译过来(或把中国的诗歌翻译过去)并不是不可能的。

当然,翻译诗歌应该把内容和形式统一起来。

要在两种语言中体现同样的意境,要把诗的一切从一种语言植入另一种语言,要把原诗完善地传达给读者,的确不是件容易的事情。

显然,汉诗中的字数限制,以及平仄、对偶等等,肯定是无法译成英文的。

翻译时,决不能用逐字逐句地死译的方法,而应运用本国语言及其韵律之美,把原诗的思想、感情、意境及韵味等重新表现出来。

也就是鲁迅先生所说的“再创作”。

正如许渊冲先生所说:“译诗不可能百分之百地等于原诗,也不能不留下再创造的痕迹。

”他认为译诗不大存在可译性的间题,而只有可译度的问题。

3、习语的可译性习语虽然是语言中的特殊材料,但它是全世界民族语言的一部分,是固定的、表达一定意义的语言成分,所以它在原文中的作用和一般语言材料没有什么不同,是同样具有可译性的。

由于习语能最集中地体现一个民族的特点和各种修辞手段,在翻译时那些为一种语言的习语所特有而为另一种语言所不具备的不同表达手段和形式丁t寸上造成很困难,其中确有某些个别要素无法或难干用另一种语言传达。

如汉语俗语:“孩儿离开娘,瓜儿离开秧”,字字相对,匀称押韵,但直译成:“When a child leaves his mother,he is like a melon tron off the vine.”虽然把内容和形象都传达了,却失掉了原文的那种紧密对仗的形式和韵脚。

尽管如此,我们仍不能轻率地得出习语是不可译的结论.有的习语孤立地处理是很难翻译的,但如果把个别成分看成其它成分、与整体相联系的东西,如果把这些习语和原文的内容结合起来看,我们还是可以在上下文用二定的语法和词汇材料来表达它们的。

4、文体的可译性文体的可译性间题是我国翻译界长期争论而未得解决的问题。

近年来著名的翻译家对这个问题意见仍有分歧,如翁显良先生认为文体是可译的,而周煦良则认为不可译.这个问题始终没有得到解决。

金是先生和奈达(Eugene Nida)合著的《论翻译》(On Translation)中的观点倾向于文可译的观点。

该书第五章中强调文体对应(Stylistic Equivalenee)的重要性,甚至说“在高度创造性的文学作品中,文体的特性往往对于译文的是否被接受起着决定性的作用。

在这一方面,文体的因素甚至比内容的忠实性更为重要。

"(P98)但是,在另一方面,该书又强调译文的文体必须适应读者的吸收能力(Channel capacity of receptor),甚至说,同一篇文章,对于不同类型的读者对象,可以采取不同形式的译文.笔者认为,作者的论点是矛盾的。

译文的文体究竟以何者为准.原文的文体?还是读者所接受的文体。

该书的理论中未能做出正确的回答。

5、风格的可译性风格的可译性也是翻译界长期有争论的,一方面传统上有时把一些名诗名著的风格说的神乎其神,给风格蒙上了一层神秘的色彩;另一方面有些原著的风格确实难以捕捉。

所有的文章都是有风格的。

至于风格文体的构成,诚然主要在于语言表现的特点.但又与作品的题材、主题和作者的思想感情息息相关。

既然文章有风格,翻译时译者就应按忠实的原则,撇下自己的风格,使译文处处紧跟原著.以避免使自己的文字特色取代原菩的特色。

就风格的构成的具体分析,是解决风格的可译性的理论基础。

如果这些构成因素大体可译或荃本可译,风格的翻译便有了根据.钟如,讽刺作品几乎是无国界的.无论是以平易、淡泊清新为特征的分析性风格,还是以丰繁、绚丽、隐约为特征的综合性风格,都是操不同语言的读者所能感应的。

就修辞来讲,风格的不可译者终归是少数,如诗歌的韵律、双关语等。

绝大多数,例如比喻、借代、设问、排比等的运用,各种语言之间还是相通的,因而也就可译。

只要译者力求忠实,不自作主张、另起炉灶,而从思想感情到行文用语,步步紧跟原文,原著的风格一定会透过两种语言文化之间的隔阂,而在相当程度上顽强地吧复现于译文之中。

如刘容庆先生指出的:歼我们不能将原作风格意义在译作中的丧失(Loss)或减色(deeoloring)不加分析地归咎于风格的可译性限度,更不能得出结论说风格是不可译的.”以外译汉而论,许多世界名著和名家的风格早已通过各种译本而为我国广大读者所熟悉,成为学术界研究、讨论,学者和作家参考借鉴的对象,也充分说明风格的可译性早以被实践所证明。

三、不可译性与可译性翻译中的可译性间题,从翻译的文化交融本质来看,实际上就是一民族语言文化视野对另一民族语言文化的认识能力的限定问题。

诚然认识能力是相对的,变化的。

可译性往往在不同程度上包含着不可译成分,不可译成份随着民族语言文化视野的开拓,又可以变成可译的。

大部分人们称之为“不可译”的其实只是不可能译出语言符号的全部意义而已。

不可译者夸大了语言意义上的差异,而没有看到人类生活中共同的东西占多数这一事实。

德国语言学家洪堡(Humboldt)说:“所有的翻译看来都只是一种要解决的不可解决问题的尝试。

”英国的女翻译家伍尔夫(Virginia Woolf)说:“译者只能给我们一个模糊不清的对应物。

”这些都是太绝对的说法。

实际上,各种语言之间彼此株两悉称的说法也是很容易找到的。

例如:莎士比亚剧本《维多那两绅士)中的“A Pissing while”,同中国北方的粗俗语“撤泡尿的工夫”如出一辙,《创11悍记》里的“You threeinch fool”同《水浒》里的“三寸丁”也像天造地设的一对。