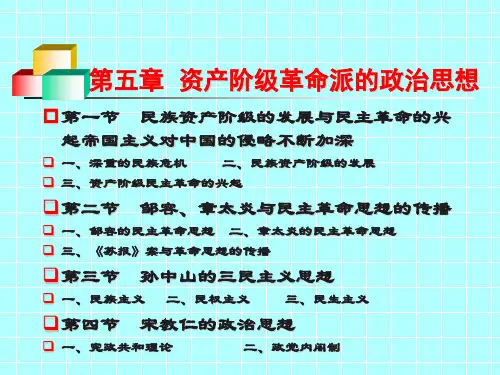

资产阶级革命派

- 格式:ppt

- 大小:939.00 KB

- 文档页数:39

为什么中国近代进行那么多次资产阶级革命都失败了

①没有反帝纲领。

三民主义没有反对主要敌人帝国主义.幻想得到帝国主义支持。

没有认清真正的敌人,是失败的原因之一。

②没有反封建纲领。

三民主义没有彻底否定封建土地所有制,资产阶级革命派没有解决农民的土地问题,因此得不到农民的支持。

农民是中国革命的主要力量,没有农民的支持就无法战胜强大的敌人。

③资产阶级革命派始终没有建立起自己的武装力量。

辛亥革命中,资产阶级革命派发动的武

装斗争都是短期的。

“二次革命”中,国民党人虽然掌握了一些军队,但并不是统一的革命力量。

护法运动则依靠军阀的力量。

因此每当遇到强大的反革命武装就不能不失败。

④资产阶级革命派的政党也是松散的。

同盟会建立后并没有严密的组织和纪律,武昌起义胜利后又吸收旧官僚和立宪党人。

袁世凯能够窃取辛亥革命果实,也与同盟会的组织涣散、领导成员的政见不一有关。

在辛亥革命后,孙中山虽然力图以中华革命党重新组织,挽救失败,但未成功。

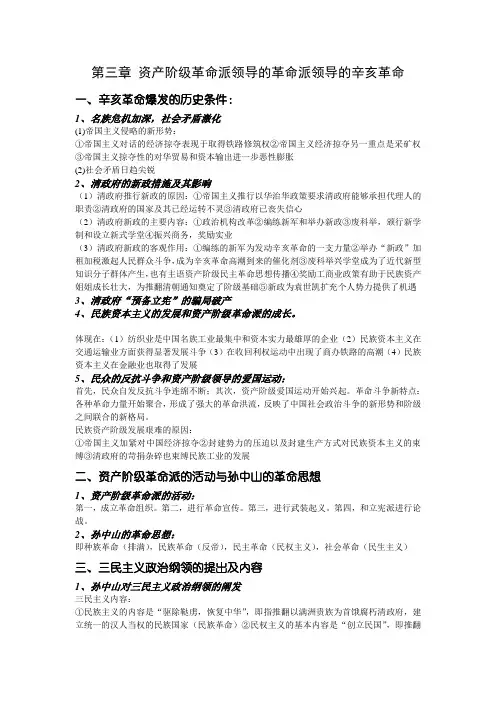

第三章资产阶级革命派领导的革命派领导的辛亥革命一、辛亥革命爆发的历史条件:1、名族危机加深,社会矛盾激化(1)帝国主义侵略的新形势:①帝国主义对话的经济掠夺表现于取得铁路修筑权②帝国主义经济掠夺另一重点是采矿权③帝国主义掠夺性的对华贸易和资本输出进一步恶性膨胀(2)社会矛盾日趋尖锐2、清政府的新政措施及其影响(1)清政府推行新政的原因:①帝国主义推行以华治华政策要求清政府能够承担代理人的职责②清政府的国家及其已经运转不灵③清政府已丧失信心(2)清政府新政的主要内容:①政治机构改革②编练新军和举办新政③废科举,颁行新学制和设立新式学堂④振兴商务,奖励实业(3)清政府新政的客观作用:①编练的新军为发动辛亥革命的一支力量②举办“新政”加租加税激起人民群众斗争,成为辛亥革命高潮到来的催化剂③废科举兴学堂成为了近代新型知识分子群体产生,也有主语资产阶级民主革命思想传播④奖励工商业政策有助于民族资产姐姐成长壮大,为推翻清朝通知奠定了阶级基础⑤新政为袁世凯扩充个人势力提供了机遇3、清政府“预备立宪”的骗局破产4、民族资本主义的发展和资产阶级革命派的成长。

体现在:(1)纺织业是中国名族工业最集中和资本实力最雄厚的企业(2)民族资本主义在交通运输业方面获得显著发展斗争(3)在收回利权运动中出现了商办铁路的高潮(4)民族资本主义在金融业也取得了发展5、民众的反抗斗争和资产阶级领导的爱国运动:首先,民众自发反抗斗争连绵不断;其次,资产阶级爱国运动开始兴起。

革命斗争新特点:各种革命力量开始聚合,形成了强大的革命洪流,反映了中国社会政治斗争的新形势和阶级之间联合的新格局。

民族资产阶级发展艰难的原因:①帝国主义加紧对中国经济掠夺②封建势力的压迫以及封建生产方式对民族资本主义的束缚③清政府的苛捐杂碎也束缚民族工业的发展二、资产阶级革命派的活动与孙中山的革命思想1、资产阶级革命派的活动:第一,成立革命组织。

第二,进行革命宣传。

中国资产阶级的几个政治派别及主张1.洋务派:在中央以公亲王奕诉为代表,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表,主张利用西方先进科学技术来维护清朝统治。

2.顽固派:以大学士倭仁为代表,因循守旧、盲目排外,仇视一切洋务,主张原封不动地维护清朝统治。

3.维新派:代表人物——康有为、梁启超。

把西方资产阶级的政治学说同传统的儒家思想结合起来,批判因循守旧思想,主张维新变法,实行君主立宪制,发展资本主义,开国会,设议院。

4.保皇派:1899年康有为建立保皇会,以保救光绪,实行君主立宪,反对革命为宗旨。

1905年——1907年,革命派与保皇派论战——使民主革命思想得到进一步传播,保皇派势力削弱。

5.立宪派:1905年,清政府打出“预备立宪”的招牌,得到国内以张骞为代表,国外以康有为为代表的支持。

他们既反对清政府的现状,要求有所改革,又反对革命,主张君主立宪。

“预备立宪”骗局暴露后,立宪派开始分化,辛亥革命时,他们中的大部分服从革命,袁世凯篡夺革命果实又向革命派进攻。

6.革命派:属民族资产阶级中下层,以西方资产阶级革命时期的天赋人权、自由平等学说为思想武器,主张用革命手段推翻清王朝,发展资本主义,建立资产阶级民主共和国,以孙中山为代表的革命派进行辛亥革命,但未能改变半殖民地、半封建社会的社会性质。

(黄兴、宋教仁)7.地主阶级抵抗派:新思想萌发,主张“师夷长技以制夷”(长技——西方先进的军事科技),代表人物有林则徐、魏源、龚自珍等。

8.激进民主主义者:新文化运动,代表人物有李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适等,他们提倡民主和科学,反对专制、愚昧和迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

二〇一〇年八月十八日星期三。

资产阶级民主⾰命的兴起教学⽬标孙中⼭成⽴兴中会的原因及兴中会成⽴的时间与地点;章炳麟、邹容、陈天华宣传民主⾰命思想的主要著作;华兴会、光复会的建⽴;孙中⼭创⽴中国同盟会的时间与地点,同盟会的政治纲领,同盟会的机关报《民报》,同盟会的性质;三民主义的基本内容。

通过孙中⼭等⼈宣传民主⾰命思想,顺应了时代潮流,推动了社会的发展。

通过三民主义是中国近代史上第⼀个⽐较完整的资产阶级⾰命纲领,它鲜明地反映了当时的历史特点。

20世纪初,资产阶级⾰命派领导的民主⾰命运动,成了时代主流,孙中⼭、邹容、陈天华等⼈为振兴祖国,站到了时代的前列。

通过教学,启发学⽣继承和发扬这些先进⼈物的爱国传统、振兴中华的⾼尚情操和历史责任感。

教学建议地位分析中国近代史是中国逐步沦为半殖民地半封建社会的历史,也是中国⼈民为了反对外来侵略和本国封建势⼒前仆后继、不屈不挠⽃争的历史,⼜是先进的中国⼈探索救国道路的历史。

孙中⼭领导的资产阶级民主⾰命是这种⽃争史和探索史的重要组成部分,是中国近代史上的光辉⼀页。

这场以武装起义为特征的资产阶级民主⾰命运动,同中国近代史上以前的历次⾰命⽃争和探索救国道路相⽐,都达到了⼀个新⽔平。

它所取得的⾰命成果和提供的经验教训成为中国民主⾰命的宝贵财富,激励着中国⼈民继续民主⾰命的历史进程。

19世纪末、20世纪初中国资产阶级民主⾰命运动,具体可以分为兴起(1894年~1901年)、发展(1901年~1905年)、⾼潮(1905年~1911年)、失败(1912年~1913年)四个阶段。

本节课所述事件主要发⽣在1894年~1905年,是中国资产阶级民主⾰命运动的兴起与发展的阶段。

重点分析:⑴民主⾰命思想的传播民主⾰命思想⼴泛传播的背景在于1901年《⾟丑条约》的签订,帝国主义⽠分中国的严重威胁,像⼀个可怕的阴影,笼罩在⼈们的⼼头。

同旧式的举⼈秀才不同,资产阶级和⼩资产阶级知识分⼦,已经懂得⼀些⾃然科学知识,对帝国主义的压迫有敏锐的感受,有⽐较强烈的爱国⼼。

在二十世纪初的中国为什么会出现一场资产阶级民主革命?1.中国民族危机的加深。

19世纪末20世纪初,随着《马关条约》和《辛丑条约》的订立,中国已经完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前加深。

教师可指导学生阅读有关帝国主义掠夺路权的小字部分内容,然后,从经济、政治两方面加以归纳。

①经济上,帝国主义在1900年以后的几年间加强对中国的经济掠夺,特别是对路矿权的掠夺。

例如,控制中国机煤产量的95%,航运业的84 9%,铁路运输的92 7%。

帝国主义对中国的疯狂掠夺严重阻碍了中国民族经济的发展,加剧了中国的贫困与落后。

②政治上,帝国主义为了维护其在华利益,列强之间已经达成了扶植清政府作为自己进一步侵华的共识。

而清政府在遭到列强的屡次打击之后,已经完全妥协投降,成为帝国主义的驯服走狗。

2.清政府的“新政”。

从背景角度看:1901~1904年间所实行的“新政”,是在《辛丑条约》之后,中外反动势力完全勾结起来的情况下实行的。

伴随着民族危机的空前加剧,以资产阶级为领导的革命斗争风起云涌,清朝统治岌岌可危。

这种形势使得以慈禧太后为首的封建统治者要乔装改扮,以挽救灭亡的命运。

从“新政”内容角度看,“新政”的实行对外是为了取悦于列强,以表明清政府能适应列强的需要;对内则为了恢复包括民族资产阶级在内的社会上层对其统治的支持,以寻求同资产阶级的某种妥协,从而遏制革命,摆脱危机。

但“新政”无法挽救满清政权灭亡的历史命运。

3.民族资本主义较迅速发展。

20世纪初处于夹缝中的中国民族资本主义有了比较迅速的发展。

其客观原因是:①《马关条约》订立以后,清政府被迫放松了对民间办厂的限制。

②清政府的“新政”鼓励私人投资办厂。

③帝国主义对中国的资本输出进一步破坏了中国的自然经济。

④中国人民收回利权的斗争打击了中外反动势力。

其主观原因是:①资产阶级的维新变法运动,促进了自身经济的发展。

②许多人认为实业是救国的良策,积极投资办厂。

③20世纪初资产阶级民主革命的推动。

简论中国资产阶级民主革命思想的形成与特点中国近代资产阶级民主革命思想是伴随着帝国主义对华侵略的不断深入,民族资本主义经济的不断发展,中西文化交流的日益频繁而产生与发展的。

其发展轨迹大致可分为以下三个自然阶段。

一、中国近代资产阶级民主革命思想的萌芽阶段一一西方民主政治思想的介入和中国近代资产阶级民主思想的产生。

鸦片战争的炮火在客观土为西方思想文化的输入扫清了政治障碍。

强烈的忧患意识促使林则徐、魏源、徐继舍、梁廷棍等爱国知识分子认真思考西方侵略及中国的出路问题,他们认识到:要想战胜碧眼白肤的陌生对手,首先必须了解它,要想弄清中国失败的原因。

按照这个逻辑,在鸦片战争期间及其后,林则徐、魏源等人先后编译了《四洲志>,《海国图志》,《浪环志略》》,《海国四说》等关于外国世界的书籍。

书中,他们不仅对欧美诸国的地理、历史、物产、习俗和自然科学知识作了较详细的介绍,而且对西方资产阶级标榜的资本主义民主政治也给予了积极的评价。

正当林则徐、魏源等爱国知识分子忙于寻找救国之路,对西方的民主政治制度产生浓厚兴趣之时,十九世纪六十年代,第二次鸦片战争又接着爆发,中国社会半殖民地化进程进一步加深。

这时候,一些有志之士,如奕诉、曾国落、左宗棠、李鸿章等人,开始打着“自强”与“求富”的旗号,在清王朝里掀起了一场洋务运动。

在洋务运动的后期阶段,即“求富”时期,民族资本主义经济应运而生。

十九世纪七十年代后,中国民族资产阶级队伍得以不断壮大。

为了保护自身的利益,他们不仅主张在经济上效仿英美诸国,而且在政治上比林则徐、魏源等人走得更远,明确地提出了代表本阶级利益的民主政治主张,即“君民共治”的君主立宪制。

王韬、郑观应、马建忠、陈炽、薛福成等人就成为这个历史时期中国民族资本家的杰出的代言人。

他们认为,中国要摆脱困境,想转弱为强,转贫为富,首先必须在政治上效仿泰西,实行民主。

综观以上两个层次的分析,我们可以看出:自鸦片战争后,林则徐、魏源等先进的封建士大夫和洋务运动后期产生的一大批代表资产阶级利益的爱国知识分子他们通过对中、西方政治制度的比较,一致得出西方的民主政治制度确有诸多优于中国传统的专制政治的地方,特别是对西方某些国家盛行的“君民共主”之制,他们独有情钟,倍加赞扬。

资产阶级革命派的名词解释资产阶级革命派是指在历史上扮演了推动资本主义革命的重要角色的阶级群体。

他们是资本主义发展的产物,与封建统治阶级对抗并推动社会进步。

本文将对资产阶级革命派进行深入解释,从历史和社会背景、思想观点、代表人物及其影响力等方面进行阐述。

一、历史和社会背景资产阶级革命派的出现与封建社会及封建统治阶级的衰落密切相关。

在欧洲历史上,资产阶级革命派首先在英国爆发,随后迅速蔓延到其他国家。

这一时期的社会背景是封建地主阶级对农民和工人的剥削已达到相当程度,经济和政治上的压迫加剧了社会矛盾的激化。

二、思想观点资产阶级革命派的思想观点主要围绕个人自由和平等展开。

他们呼吁废除封建的特权制度,倡导市民的平等权益。

在经济方面,他们主张自由市场经济,反对政府干预经济活动。

这些观点在当时的社会中得到了广泛的支持,成为推动资本主义革命的思想基础。

三、代表人物及其影响力资产阶级革命派的代表人物众多,他们的活动和思想推动了资本主义社会的形成。

以下是几位著名的代表人物及其影响力:1. 亚当·斯密(Adam Smith):他是资本主义经济学的奠基人之一,代表着自由市场经济的发展思想。

他的著作《国富论》揭示了市场经济的运作机制,对资本主义革命的影响深远。

2. 约翰·洛克(John Locke):他是资产阶级革命派的政治哲学先驱,提出了人民的自由和言论、财产权的重要性。

他的著作《论人民政府》被誉为资产阶级政治学的经典之作。

3. 让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau):他的理论主张人民的主权和社会契约论,对后来的法国大革命产生了巨大影响。

他的著作《社会契约论》批判了贵族统治的不公,成为资产阶级革命运动中的重要思想源泉。

这些代表人物不仅在思想上推动了资产阶级革命的进程,他们的著作也成为后来社会变革中的重要参考。

四、资产阶级革命派的意义和局限性资产阶级革命派的出现和推动使得封建制度被推翻,为后来的资本主义社会奠定了基础。

近代中国各阶级力量与政治集团探索国家之出路中国的近代史从1840年开始。

1840 年鸦片战争,西方国家利用武力敲开了中国的大门,从此中国进入了半殖民地半封建化的社会。

然而随着帝国主义资本主义的入侵,中国民族的危机日益加深。

中国一代又一代的仁人志士和人民群众为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而英勇奋斗,他们对国家的出路进行了艰苦探索。

其中出现了七个阶级力量和政治集团。

他们分别是农民阶级、地主阶级抵抗派、地主阶级维新派、资产阶级维新派、资产阶级革命派、资产阶级激进派和无产阶级。

一、农民阶级农民阶级主要发起了太平天国起义和义和团运动。

以洪秀全(太平天国创建者及思想指导者)、李秀成(太平天国将领、后期军事统帅)、陈玉成(太平天国青年将领、后期军事统帅)、石达开(太平天国军事统帅之一)、杨秀清(太平天国前期领导人之一)、洪仁玕(洪秀全族弟,是拜上帝会最早的信徒之一)、韦昌辉(太平天国前期领导人之一)等代表人物领导的太平天国运动。

颁布了表达建立太平天国理想社会平均分配土地的愿望的《天朝田亩制度》以及具有资本主义色彩的《资政新篇》。

《天朝田亩制度》规定“凡分田照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡”。

建立“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不温饱”的理想社会。

《资政新篇》政治上,它主张“以法治国”、舆论监督和直接选举政府官员,即提出了初步的民主法制思想。

经济上,它鼓励发展工商业,奖励技术发明,提倡保险事业。

文化思想上,它反对迷信,提倡新式教育。

外交上,它主张自由往来、平等互利。

以阎书勤、赵三多、朱红灯、本明和尚等代表人物领导的义和团运动最初同当时清朝大部份秘密团体一样,反对满族统治,以“反清复明”为口号,遭到镇压。

随着中国近代史的发展,以帝国主义侵略为先导的西方势力的冲突代替华夷之辩满汉之争成为主要历史矛盾,义和团开始支持清朝抵抗西方,改名为“虎神营”,口号也改为“扶清灭洋”二、地主阶级抵抗派:以林则徐、魏源为代表的地主阶级的开明人士主张坚决抵抗西方列强的侵略,同时也主张向西方学习。

资产阶级革命派的阶级基础是( )1、资产阶级革命派的阶级基础:民族资产阶级。

资产阶级革命派的骨干力量:一批资产阶级、小资产阶级知识分子。

2、清末新政:正式废除科举考试。

宣布预备仿行立宪,颁布钦定宪法大纲。

注意:戊戌维新运动改科举。

清末新政时期废科举。

3、预备立宪失败的主要原因:清政府改革的根本目的是为了延续其反动统治。

4、第一个革命团体兴中会:兴中会。

5、资产阶级革命派的宣传工作:章炳麟发表了驳康有为论革命书,邹容写了革命军,陈天华写了警世钟、猛回头两本小册子。

6、革命团体:华兴会、科学补习所、光复会、岳王会等。

7、中国同盟会是近代中国第一个领导资产阶级革命的国性政党。

同盟会的机关报是民报。

纲领是驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权,概括为三民主义。

8、民族主义的内容:一是要以革命手段推翻清朝政府,改变它一贯推行的民族歧视和民族压迫政策。

二是追求立,建立民族立的国家。

民族主义的局限:一方面没有明确的反帝纲领,对于帝国主义的本质认识不清,害怕帝国主义干涉,甚至幻想以承认不平等条约继续有效为条件来换取列强对自己的支持。

另一方面,革命派强调了对满族封建势力的清除而放松了对汉族封建势力的警惕,结果保留了大量封建势力,导致了辛亥革命后封建势力的反扑。

9、民权主义的内容:推翻封建君主专制制度,建立资产阶级民主共和国。

民权主义的局限:归根到底是建立资产阶级专政的国家,广大人民群众的民主权利很难得到真正的保证。

10、民生主义的内容:核定国土地的地价,其现有之地价,仍属原主。

革命后的增价,则归国家,为国民共享。

民生主义的局限:并非将土地所有权分给农民,没有正面触及封建土地所有制,不能满足广大农民的土地要求。

不能将民生主义概括为耕者有其田。

(一) 走上革命道路1、阅读课本38页第一段、人物扫描、材料一;说一说孙中山是怎样走上革命道路的?材料一 1892年,孙中山以优异成绩毕业于香港西医书院,先后在澳门、广州行医。

他医术精湛,收入颇丰。

但他总觉得,医术救人,所救有限,中国人的苦难均源于"不良之政治"。

因此,他决心弃医从政,改"医人"思想转变:从“医人”到“医国”;从寄希望于自上而下的改革到决心以革命方式推翻清朝统治。

2、依据教材,指出孙中山早年的革命活动有哪些?①1894年,上书李鸿章,结果遭到拒绝。

②1894年11月,在檀香山成立兴中会,提出“振兴中华”的宗旨。

号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

③1895年,联络陆皓东等人成立香港兴中会总会,同时开展筹款、联络会党和军队等秘密工作,准备广州发动武装起义。

④先后在日、美、英等国考察社会实际,发展革命组织,为继续革命作准备。

(二)成立革命政党1、依据以下材料及课本39-40页,分析概括同盟会成立的背景及条件。

材料一:材料二:……八国联军之破北京,清后、帝之出走,议和之款九万万两而后,则清延之威信已扫地无余,而人民之生计从此日蹙。

国势危急,岌岌不可终日。

有志之士,多起救国之思,而革命风潮自此萌芽矣。

——《孙中山自述》材料三:材料四:筹款、起义、失败、流亡、宣传、再筹款、再起义,在屡败屡战的奋斗中,在5次环行海外各国的宣传中,在无数次的死亡威胁和穷困潦倒中,孙文这个名字随着清政府赏价格的提升而日益为人们所熟知,越来越多的人被这个医国者百挫不折的精神所感动。

教师总结:背景:《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨。

条件一:资产阶级革命思想迅速传播(号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度);条件二:各种革命团体纷纷成立;条件三:孙中山成为革命党公认的领袖(孙中山是中国近代民主革命的先行者。

他长期从事武装反清斗争。

1905年,孙中山建立了第一个资产阶级革命政党中国同盟会,以孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”为政治纲领,标志着孙中山资产阶级民主革命思想初步形成。

简称同盟会,亦称为中国革命同盟会,是中国清朝末年由兴中会、华兴会、光复会等多个组织集合而成,成员如孙中山、宋教仁、黄兴、章太炎领导和组织的一个全世界的革命团体。

它是中国近代第一个全国性统一的资产阶级革命政党。

同盟会的成立,是孙中山革命生涯中的一个重要里程碑。

从此,中国资产阶级革命派有了全国性的统一组织协调他们的行动,有了一个比较完备的资产阶级革命纲领作为他们共同的奋斗目标。

在同盟会的旗帜下,全国各个革命团体和各种革命势力站到了一起,抱成了一团,在他们的面前,展示了新的前景和希望。

孙中山欣喜万分地指出,同盟会的成立,标志着革命“新纪元”的开始,他比过去更加坚信自己一定能亲眼看到革命成功的那一天。