近代资产阶级革命派的文学创作

- 格式:ppt

- 大小:550.00 KB

- 文档页数:21

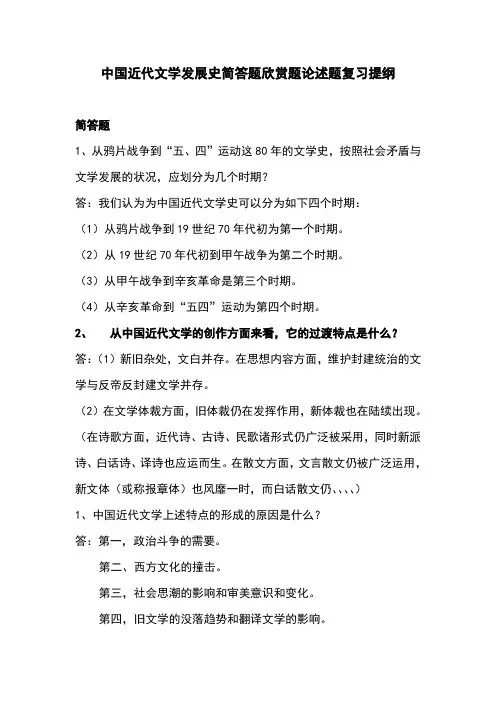

中国近代文学发展史简答题欣赏题论述题复习提纲简答题1、从鸦片战争到“五、四”运动这80年的文学史,按照社会矛盾与文学发展的状况,应划分为几个时期?答:我们认为为中国近代文学史可以分为如下四个时期:(1)从鸦片战争到19世纪70年代初为第一个时期。

(2)从19世纪70年代初到甲午战争为第二个时期。

(3)从甲午战争到辛亥革命是第三个时期。

(4)从辛亥革命到“五四”运动为第四个时期。

2、从中国近代文学的创作方面来看,它的过渡特点是什么?答:(1)新旧杂处,文白并存。

在思想内容方面,维护封建统治的文学与反帝反封建文学并存。

(2)在文学体裁方面,旧体裁仍在发挥作用,新体裁也在陆续出现。

(在诗歌方面,近代诗、古诗、民歌诸形式仍广泛被采用,同时新派诗、白话诗、译诗也应运而生。

在散文方面,文言散文仍被广泛运用,新文体(或称报章体)也风靡一时,而白话散文仍、、、、)1、中国近代文学上述特点的形成的原因是什么?答:第一,政治斗争的需要。

第二、西方文化的撞击。

第三,社会思潮的影响和审美意识和变化。

第四,旧文学的没落趋势和翻译文学的影响。

第五,社会的急剧变化和读者群的扩大。

2、中国近代新体文学逢勃地发展起来,谈谈新与旧的辩证关系?答:(1)新旧杂处,文白并存。

在思想内容方面,维护封建统治的文学与反帝反封建的文学并存。

(2)在文学体裁方面,旧体载仍在发挥作用,新体裁也在陆续出现。

在在诗歌方面,近代诗、古诗、民歌诸形式仍广泛被采用,同时新派诗、白话诗、译诗也应运而生。

在散文方面,文言散文仍被广泛运用,新文体(或称报章体)也风靡一时,而白话散文也有不少报刊在提倡。

在小说方面,可说是文言小说与白话小说并存,传统小说与翻译小说并举。

(3)近代文学的过渡性特点,表现在文学思想方面是:抱残守缺与观念更新同在。

(4)传统旧文学是新闻学发展的基础,没有传统旧文学也就没有近代的新闻学,新闻学是在旧文学变化发展面来的,如果没有旧文学基础也就没有一个非常高的发展起点,也不可能充分吸收旧文学的营养获得一个全面的多样的发展,新与旧的关系是一种辩关系,是一各继承扬弃和发展过程。

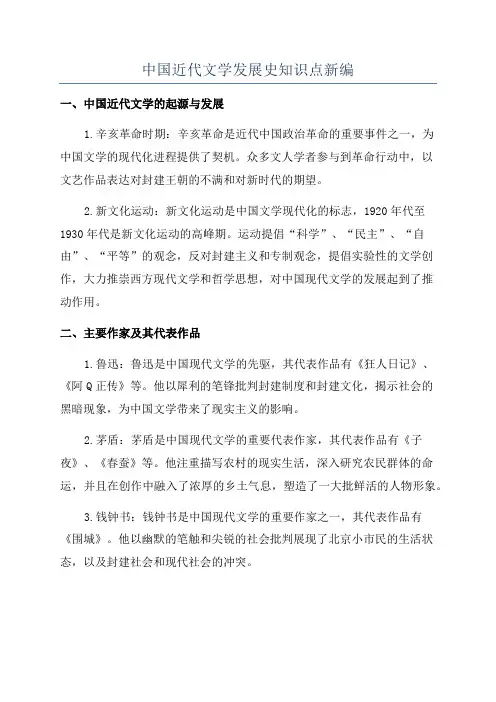

中国近代文学发展史知识点新编一、中国近代文学的起源与发展1.辛亥革命时期:辛亥革命是近代中国政治革命的重要事件之一,为中国文学的现代化进程提供了契机。

众多文人学者参与到革命行动中,以文艺作品表达对封建王朝的不满和对新时代的期望。

2.新文化运动:新文化运动是中国文学现代化的标志,1920年代至1930年代是新文化运动的高峰期。

运动提倡“科学”、“民主”、“自由”、“平等”的观念,反对封建主义和专制观念,提倡实验性的文学创作,大力推崇西方现代文学和哲学思想,对中国现代文学的发展起到了推动作用。

二、主要作家及其代表作品1.鲁迅:鲁迅是中国现代文学的先驱,其代表作品有《狂人日记》、《阿Q正传》等。

他以犀利的笔锋批判封建制度和封建文化,揭示社会的黑暗现象,为中国文学带来了现实主义的影响。

2.茅盾:茅盾是中国现代文学的重要代表作家,其代表作品有《子夜》、《春蚕》等。

他注重描写农村的现实生活,深入研究农民群体的命运,并且在创作中融入了浓厚的乡土气息,塑造了一大批鲜活的人物形象。

3.钱钟书:钱钟书是中国现代文学的重要作家之一,其代表作品有《围城》。

他以幽默的笔触和尖锐的社会批判展现了北京小市民的生活状态,以及封建社会和现代社会的冲突。

4.张爱玲:张爱玲是中国现代文学的女作家代表,她的作品以女性视角切入,关注女性成长、婚姻家庭和社会变革等议题,代表作品有《雨季不再来》、《倾城之恋》。

三、文学流派与风格特点1.革命文学:革命文学是中国近代文学的重要流派之一,它以描写社会变革、阶级斗争和人民命运为主要主题,语言简练、形象直观,追求艺术与社会的统一、代表作品有鲁迅的《阿Q正传》。

2.新感觉派:新感觉派是20世纪30年代中国文学的重要流派,主张表现意识流、日常事物的内心感受,注重个人的心理和感受的表达。

代表作品有丁玲的《太阳照在桑干河上》。

3.乡土文学:乡土文学是中国近代文学的重要流派之一,它以反映乡村社会、农民命运为主题,描写农村的风土人情和农民的生活状况,让农民成为作品的主人翁。

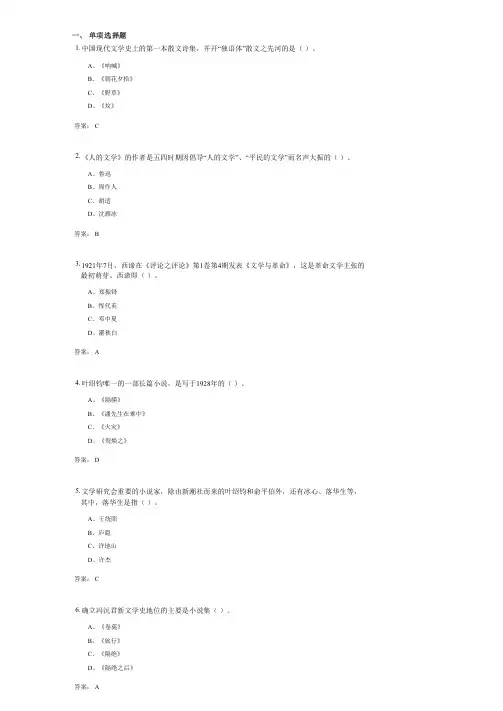

一、单项选择题1.中国现代文学史上的第一本散文诗集,并开“独语体”散文之先河的是()。

A、《呐喊》B、《朝花夕拾》C、《野草》D、《坟》答案: C2.《人的文学》的作者是五四时期因倡导“人的文学”、“平民的文学”而名声大振的()。

A、鲁迅B、周作人C、胡适D、沈雁冰答案: B3.1921年7月,西谛在《评论之评论》第1卷第4期发表《文学与革命》,这是革命文学主张的最初萌芽。

西谛即()。

A、郑振铎B、恽代英C、邓中夏D、瞿秋白答案: A4.叶绍钧唯一的一部长篇小说,是写于1928年的()。

A、《隔膜》B、《潘先生在难中》C、《火灾》D、《倪焕之》答案: D5.文学研究会重要的小说家,除由新潮社而来的叶绍钧和俞平伯外,还有冰心、落华生等,其中,落华生是指()。

A、王统照B、庐隐C、许地山D、许杰答案: C6.确立冯沅君新文学史地位的主要是小说集()。

A、《卷葹》B、《旅行》C、《隔绝》D、《隔绝之后》答案: A7.奠定凌叔华文坛地位的成名作是1925年1月10日在《现代评论》(第一卷第五期)上发表的()。

A、《绣枕》B、《女儿身世太凄凉》C、《酒后》D、《资本家之圣诞》答案: C8.体力劳动和人生磨难没有摧垮她,关于地狱之有无,是否会在死后被两个男人用大锯锯开,以及作为再嫁的寡妇是否有资格参加祭祖祝福,才是她的精神支柱。

这个人物是()。

A、阿QB、孔乙己C、闰土D、祥林嫂答案: D9.有一位女作家虽然加入了文学研究会,但她作品的艺术气质却接近创造社,强调主观与个性。

这位女作家是()。

A、冰心B、冯沅君C、庐隐D、陈衡哲答案: C10.1919年初,北京大学傅斯年.罗家伦等学生创立了()。

A、青年杂志社B、新潮社C、文学研究会D、创造社答案: B11.废名的第一部长篇是()。

A、《竹林的故事》B、《莫须有先生传》C、《桥》D、《莫须有先生坐飞机以后》答案: C12.1917年1月在《新青年》发表《文学改良刍议》。

1“大河小说”又指“超长篇小说”,意指用多卷本连续长篇小说的形式来表现历史的变迁,各部小说自成体系又互相关联,能够规模宏大的表现出一个时代的较完整画面。

李劫人曾留学法国,受其影响。

30年代中期,他以中国近现代历史的发展变迁为基本线索,完成了三部曲式的历史性宏篇巨著《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》,具有宏伟的构架与深广度,被人称为是"大河小说",其长篇巨著亦被称为"小说的近代史"。

2、普罗小说:1928-1930年革命文学初期,是普罗文学阶段,创造社、太阳社作家是普罗文学的主要作者。

普罗文学反映了北伐大革命时期和革命失败后的某些社会现实,描写了工农的生活和斗争,表现了一些小资产阶级革命家在革命低潮时期白色恐怖下的心态。

作品很多,具有很强的革命气息,一时风靡文坛,产生很大社会影响。

但是普罗文学存在严重缺陷,最主要的错误倾向是“革命的浪漫蒂克”,把残酷的现实斗争理想化,浪漫蒂克化,同时,革命文学初期的图解左倾盲动的政策等偏向未得到清算,因此成功的作品不多。

代表作有蒋光慈《短裤党》《菊芬》等。

3、“革命的浪漫谛克”是指1928~1930年间普罗作家创作中存在的一种倾向,即不从社会生活的真实面貌出发,而是按照小资产阶级对革命生活的幻想,任意编造情节,表现小资产阶级的思想情调,在题材上多写“革命加恋爱”,突变式英雄等;在艺术上用形象突解政治、公式化、概念化、标语口号化的倾向盛行。

总之,“革命的浪漫谛克”是指在当时特定条件下,革命文学创作中表现出来的小资产阶级的幻想与狂热,导致任意违反现实主义原则的虚假编造和作品的浮嚣气氛。

4东北作家群:是指“九一八”事变以后,一群从东北流亡到关内的文学青年在左翼文学运动推动下共同自发地开始文学创作的群体。

他们的作品反映了处于日寇铁蹄下的东北人民的悲惨遭遇,表达了对侵略者的仇恨、对父老乡亲的怀念及早日收回国土的强烈愿望。

他们的作品具有粗犷宏大的风格,写出了东北的风俗民情,显示了浓郁的地方色彩。

中国现代文学三十年笔记第一个十年(1917——1927)文学革命——文学背景:诗界革命,小说界革命,政治小说风潮,林译小说。

发生标志:1917年1月,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》。

提出八事须言之有物,不模仿古人须讲求文法,不作无病之呻吟务去滥调套语,不用典不讲对仗,不避俗字俗语评价:1.是在对中西文学深入研究的基础上的深入认识,对文学发展规律的总结,符合世界文学发展的趋势。

2.以形式为重点,强调文学内容与形式的双重改革。

陈独秀发表措辞强烈的《文学革命论》,坚定文学革命的立场。

提出三大主义作为文学革命的征战目标:曰推到雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

n“人的文学”:1918年12月,《新青年》刊登了周作人的《人的文学》,对当时的文学革命影响很大。

周作人从个性解放的要求出发,充分肯定人道主义,强调一种“利己而利他,利他即是利己”的“理想生活”,提出以“人道主义为本,对于人生诸问题,加以记录研究的文字,便谓之人的文学”,认为新文学即人的文学,应充分表现“灵肉一致”的人性。

这深深影响了五四时期表现个性解放主题的创作。

1922年与学衡派的论辩。

学衡派:1922年9月,南京创刊《学横》。

梅光迪,胡先骕,吴宓。

文化保守主义者,受保守和清教色彩的新人文主义影响。

相信靠伦理道德凝聚中国。

宗旨:“昌明国粹,融化新知”。

鲁迅《估学横》,批驳。

n文学研究会:成立于1921年1月,北京。

周作人,郑振铎,(矛盾)沈雁冰,王统照,(叶圣陶叶绍钧等12人。

会刊:《小说月报》。

宗旨:研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学。

注重文学的社会功利性,被看做“为人生而艺术”的一派,现实主义的一派。

以人生和社会问题为题材,倾向于19世纪俄国和欧洲的现实主义。

n创造社:成立于1921年6月。

日本东京。

郭沫若,张资平,郁达夫,田汉等。

1、近代文学的多样性特点表现在哪些方面?形成的原因是什么?答:中国近代文学的多样性特点,包括文学题材的多样性和文学体裁的多样性两个方面。

第一,在题材上,从空间范围来说,有国内题材,有海外题材。

第二,从内容范围来说,还出现了古代文学中所没有的许多新题材。

(如反帝题材、华侨题材、资产阶级维新运动题材、资产阶级革命运动题材、外国现代生活题材)。

第三,文学体裁也是多种多样,增加了不少新体裁。

形成的原因有五个方面:第一,政治斗争的需要。

第二,西方文化的撞击。

第三,社会思潮的影响和审美意识的变化。

第四,旧文学的没落趋势和翻译文学的影响。

第五,社会的急剧变化和读者群的扩大。

2、在近代文学发展过程中,新旧文学流派当时并存,试就新与旧的关系谈谈看法?答:(1)这是历史过渡埋藏必然现象;(2)新是从旧中孕育出来,并且推翻旧文学;(3)没有旧文学当为新文学的革命基础和对象,那么新文学将失去目标和方向。

3、怎样理解近代文学的过渡性特点?答:具体表现在两个方面:第一,是创作方面,表现为:新旧杂处,文白并存。

在思想内容上,在表现手法上,在感情表达上,在文学体裁上,在语言运用上都是如此。

第二,是文学思想方面,表现为:抱残守缺与观念更新同在。

4、曾国藩文章学主张是什么?答:(1)强调文学与时代关系,明确提出“文章与世变相因”的主张;(2)明确提出将“经济之学”纳入文学范畴,强调“义理、考据、经济、辞章”四者统一;(3)在文学创作强调从理出情;(4)为文主张气盛、推崇雄奇之文。

5、何谓“宋诗运动”(或什么叫“宋诗派”)?第一,“宋诗运动”(又称“宋诗派”),是鸦片战争前后一个较有代表性的诗派。

第二,道、咸年间,由朴学家程恩泽、祁?藻等加以提倡,形成了宋诗运动。

第三,他们崇尚以文字训诂为诗,强调博学根低,注重读书和反对模拟盛唐的俗滥之风。

强调学习江西诗派黄庭坚,进而学杜、韩等唐宋名家,提出作诗要有“性情”、“学问”。

第四,宋诗运动的理论为后来“同光体”诗派所继承。

第1篇 一、绪论 近代文学,指的是1840年鸦片战争后至1949年新中国成立前的一百多年间的中国文学。这一时期,中国社会发生了翻天覆地的变化,政治、经济、文化等方面都经历了巨大的变革。这些变革深刻地影响了文学的发展,使得近代文学呈现出多元化的特点。

二、近代文学的发展历程 1. 鸦片战争后的文学复苏 鸦片战争后,随着西方文化的传入,中国文学开始复苏。这一时期的文学以诗歌、小说、散文为主,其中诗歌以龚自珍、魏源等人为代表,小说以《红楼梦》、《儒林外史》等为代表,散文则以梁启超、章太炎等人为代表。

2. 维新变法时期的文学变革 维新变法时期,梁启超、康有为、谭嗣同等人主张变法图强,文学也随之发生了变革。这一时期的文学以启蒙主义为主,强调科学、民主、自由等观念,诗歌、小说、散文等体裁都有所发展。

3. 辛亥革命后的文学繁荣 辛亥革命后,中国进入了民主革命时期,文学也迎来了繁荣。鲁迅、郭沫若、茅盾等人的文学作品,以深刻的社会批判和鲜明的民族意识,成为这一时期文学的代表。

4. 抗日战争时期的文学斗争 抗日战争时期,文学成为了民族斗争的重要武器。这一时期的文学作品以爱国主义、民族主义为主题,如郭沫若的《屈原》、茅盾的《子夜》等。

5. 解放战争时期的文学转型 解放战争时期,随着新中国的诞生,文学也迎来了转型。这一时期的文学以社会主义现实主义为主,强调文学的社会功能和教育作用。

三、近代文学的重要作家与作品 1. 鲁迅 鲁迅(1881-1936),原名周树人,是中国现代文学的奠基人。他的作品以深刻的社会批判和鲜明的民族意识著称。代表作品有《狂人日记》、《阿Q正传》、《呐喊》、《彷徨》等。

2. 郭沫若 郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,是中国现代著名的诗人、剧作家、历史学家。他的作品以浪漫主义风格和鲜明的民族特色著称。代表作品有《女神》、《屈原》、《棠棣之花》等。

3. 茅盾 茅盾(1896-1981),原名沈雁冰,是中国现代著名的作家、文学评论家。他的作品以现实主义风格和深刻的社会批判著称。代表作品有《子夜》、《春蚕》、《林家铺子》等。

简答题:1、中国近代文学的发展可分为几个时期?每个时期的起止时间如何?答:中国近代文学史可分为四个时期:发轫期:从鸦片战争到19世纪70年代初为第一个时期(1840——1870);发展期:从19世纪70年代初到甲午战争为第二个时期(1870——1894);繁荣期:从甲午战争到辛亥革命是第三个时期(1894——1911);低潮时期与中国新文学的萌芽:从辛亥革命到“五四”运动为第四个时期(1911——1919)。

2、近代文学的分期原则(中国近代文学的分期依据)?答:①以文学发展为依据并参考历史发展②文学(考察文学思潮和不同文体的变迁)③历史进行文化的全面考察3、近代文学的多样性特点表现在哪些方面?答:①包括文学题材的多样性和文学体裁的多样性两个方面②在题材上,从空间范围来说,有国内题材,有海外题材;还出现了古代文学中所没有的许多新题材。

③文学体裁也是多种多样,增加了不少新体裁(新派诗、新文体)4、怎样理解近代文学的过渡性特点?答:具体表现在两个方面:①是创作方面,表现为:新旧杂处,文白并存。

在思想内容上,在表现手法上,在文学体裁上,在语言运用上都是如此。

②是文学思想方面,表现为:抱残守缺与观念更新同在。

5、在近代文学发展过程中,新旧文学流派同时并存,试就“新”与“旧”的关系谈谈看法。

答:①这是历史过渡时期的必然现象②新是从旧中孕育出来,并且推翻旧文学的③没有旧文学作为新文学的革命基础和对象,那么新文学将失去目标和方向6、中国近代文学特点形成的原因是什么?答:①政治斗争的需要②西方文化的冲击③社会思潮的影响和审美意识的变化④旧文学的没落趋势和翻译文学的影响⑤社会的急剧变化和读者群的扩大8、湘乡派的文学主张如何?/曾国潘的文学主张?答:①强调文学与时代的关系,明确提出了“文章与世变相因”的主张。

②明确的提出将“经济之学”纳入文学的范畴。

强调“义理、考据、经济、辞章”四者合一。

③在文学创作上,强调从理出情。

鲁迅《呐喊》知识点讲解本文是关于鲁迅《呐喊》知识点讲解,感谢您的阅读!2017年高考语文考试说明即将发布,但是小编从"小道"得知,今年语文将会考出《呐喊》这篇文章。

为了帮助考生能顺利复习,小编特意整理出了呐喊知识点,希望考生看过本文之后能够能加轻松复习。

关于《呐喊》:鲁迅1918—1922年的短篇小说集,共收集短篇小说14篇。

《呐喊》体现了作者彻底的毫不妥协的反帝反封建的革命精神,在中国现代文学史上具有划时代意义。

本文是这部小说集的序言,写于1922年12月。

作者在序言中回顾自己从19世纪末至“五四”时期的生活经历、思想发展及探索救国之路的过程,说明了写作《呐喊》的缘由和自己的创作态度,表现了鲁迅不断追求真理,探索救国救民道路的革命精神。

写作特点:由于本文既要叙述自己过去的某些经历状况,又要表述自己的思想感情的演变,所以采取夹叙夹议的写法。

例如写父亲病亡之后,便抒发了对家境败落的感慨;叙述在南京读到生理学著作以后,便发表了对中医的看法;述说看了中国人被日本兵砍头示众的影片之后,便表达了自己弃医从文的见解;介绍完《新生》从创始到失败的经过,便抒发自己感到无边寂寞的感情;等等。

由于在具体、生动的叙事中,夹入精练、透彻的议论,使文章的内涵更加丰富深厚,使中心思想更加明确集中,从而有助于读者更好地感受、认识作者的思想发展进程。

篇章结构:一、(1)概括记述小说集《呐喊》形成的原由。

二、(2─22)记述鲁迅思想变化过程,“梦”的形成与破灭。

(一)(2─4)学医救国救民的“梦”形成及在仙台的破灭。

(二)(5─9)弃医从文,改变国民精神的“梦”,在东京,《新生》的流产,从而感到巨大的寂寞与悲哀。

(三)(10)在北京抄古碑,麻醉自己的灵魂。

(四)(11─22)金心异的约稿,又启动了他救国救民的“梦”想,在寂寞苦闷中奋发起来写文章了,为唤醒“熟睡的人们”呐喊,为前驱们助威呐喊。

三、(23─24)记述小说结集并付印,再次强调命名《呐喊》的原由。

梁启超对晚清文学革命的作用及影响晚清文学革命的成功主要表现在以下几个方面,梁启超的贡献也主要表现在这些方面:一、散文的解放甲午战争以后,新派学者竞相著述,一般地说,他们使用的都不是原来意义的古文。

康有为、谭嗣同、严复,章太炎等都以自己的实践,不同程度地改变着古文的风貌。

至少也使古文由无用变为有用,由维护封建统治的工具变为宣传维新,鼓动革命的工具,由束缚思想的枷锁变为传播新思想的利器,为文体改革作出了自己的贡献,就连以古文家自居的林纾,实际上也打破了桐城派的樊篱。

但比较起来,坚持文体改革,取得巨大成功并产生广泛影响的,当首推梁启超。

他的学生吴其昌在《梁启超》一书中说:“当时一班青年文豪,各自推行着各自的文体改革运动.如寒风凛冽中,红梅、腊梅、苍松、翠竹、山茶、水仙,虽各有各的芬芳冷艳,但在我们今日立于客观地位平心论之;谭嗣同之文,学龚定庵,壮丽顽艳,而难通俗。

夏曾佑之文,更杂以《庄子》及佛语,更难问世。

章炳麟之文,学王充《论衡》,高古淹雅,亦难通俗。

严复之文,学汉魏诸子,精深邃密,而无巨大气魄。

林纾之文,宗绪柳州而恬逸条畅,但只适小品。

陈三立、马其昶之文,祧祢桐城而格局不宏。

章士钊之文,后起活泼,忽固执桐城,作茧自缚。

至于雷鸣潮吼,恣肆淋漓,叱咤风云,震骇心魄,时或哀感曼鸣,长歌代哭,湘兰汉月,血沸神销,以饱带情感之笔,写流利畅达之文,洋洋万言,雅俗共赏,读时则摄魂忘疲,读竟或怒发冲冠,或热泪湿纸,此非阿谀,惟有梁启超之一文如此耳!”这里对各家的评论未必尽是,但从整体上看,我以为这个比较是恰当的,符合实际的。

梁启超的散文所以能吸引当时的读者,首先是因为它有振聋发聩,令人耳目一新的思想内容。

从《时务报》起,他就选取国人所密切关心的题材,为救亡图强、变法维新而锥心泣血,奔走呼号。

一部《变法通议》,在今天看来简直平庸极了,三尺童子亦知其必难成功。

但当时人却认为“于中国贫弱窳败之故,洞究原本,俾圜颅方趾之伦,昭然发其蒙蓓,微管之望,中外翘仰”。

晚清革命文学对资产阶级革命的影响作者:郑椋予来源:《卷宗》2019年第08期摘要:晚晴革命文学史晚清文学的重要组成部分,在中国近代文学史上也占有不可或缺的地位。

因为晚清革命文学在不但引起了文学界的革命,而且还在一定程度上推动了文学革命甚至是资产阶级革命。

这种推动的具体表现为晚清革命文学使得晚清时期的中国知识分子找到了一条新的救亡图存的道路,大部分知识分子和仁人志士解脱了传统思想的束缚,增强了自身推翻清王朝结束君主专制的革命意识。

因此可以说,晚清革命文学为资产阶级革命奠定了思想基础,也起到了积极有效的宣传作用。

关键词:晚清;革命文学;资产阶级革命;影响;思想文化晚清革命文学是中国近代文学史方向重要的研究内容之一。

长期以来,相关学者对晚清革命文学的研究大多集中在对文学文献本身的分析或者对其中蕴含的思想进行深入的剖析。

其实这样的研究模式就是传统的文学研究方法,依旧没有实现学科交叉的研究新方法。

魏晋南北朝史研究学者赵俊其先生曾说:“文史哲不分家不应该是一句空话,应该在学术研究中将文史哲学科交叉思维运用到实际,很多时候从史学角度去思考文学研究议题往往会有意想不到的发现。

”[1]赵先生的这一理论对晚清革命文学的研究非常具有启示意义,笔者认为从资产阶级革命的角度去分析晚清革命文学的内在价值更能从把握住事物的本质。

1 晚清革命文学与资产阶级革命之间的关系晚清革命文学与资产阶级革命之间的关系是非常复杂的一种关系,决不能简单地说革命文学为资产阶级革命的兴起奠定了思想基础。

这种影响或者说这种关系是存在的,但这只是一小部分,我们应该秉持着一种大视野、全方位思维去看待晚清革命文学与资产阶级革命之间的关系。

晚清革命文学与资产阶级革命之间是一种长时期、相互影响的密切关系,可以说如果没有晚清革命文学,资产阶级革命就不会在短时内取得推翻帝制的胜利。

但是如果没有资产阶级革命的胜利,那么晚清革命文学的内在价值也会局限在文学范畴内,更不会在中国近代文学史显得那样耀眼。