第五讲 资产阶级革命派的政治思想

- 格式:ppt

- 大小:505.50 KB

- 文档页数:68

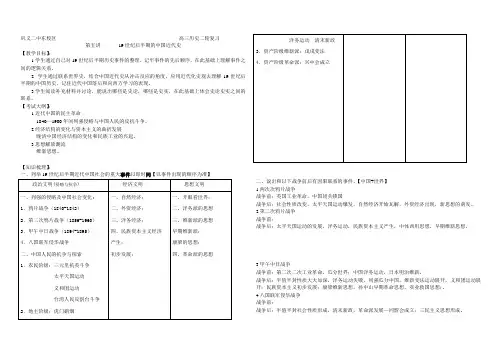

巩义二中东校区高三历史二轮复习第五讲19世纪后半期的中国近代史【教学目标】:1.学生通过自己对19世纪后半期历史事件的整理,记牢事件的先后顺序,在此基础上理解事件之间的逻辑关系。

2. 学生通过联系世界史,结合中国近代史从冲击反应的角度,应用近代化史观去理解19世纪后半期的中国历史,记住近代中国落后和向西方学习的表现。

3.学生阅读补充材料并讨论,能说出哪些是史论,哪些是史实,在此基础上体会史论史实之间的联系。

【考试大纲】:1.近代中国的民主革命1840—1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争。

2.经济结构的变化与资本主义的曲折发展晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起。

3.思想解放潮流维新思想。

【知识梳理】:二、说出和以下战争前后有因果联系的事件。

【中国+世界】1.两次次鸦片战争战争前:英国工业革命,中国闭关锁国战争后:社会性质改变,太平天国运动爆发,自然经济开始瓦解,外资经济出现,新思想的萌发。

2.第二次鸦片战争战争前:战争后:太平天国运动的发展,洋务运动,民族资本主义产生,中体西用思想,早期维新思想。

3.甲午中日战争战争前:第二次二次工业革命,瓜分世界;中国洋务运动,日本明治维新。

战争后:半值半封性质大大加深,洋务运动失败,列强瓜分中国,维新变法运动展开,义和团运动展开;民族资本主义初步发展;康梁维新思想,孙中山早期革命思想,实业救国思想;。

4.八国联军侵华战争战争前:战争后:半值半封社会性质形成,清末新政,革命派发展—同盟会成立;三民主义思想形成。

【合作探究】:1.从世界史发展的角度,把19世纪后半期中国历史分为两个阶段,说明各自的阶段特征。

第一阶段:19世纪60年代前:资本主义第一次工业革命,世界体系初步确立。

中国开始被动融入世界体系,经济侵略以商品输出为主,学习西方以器物为主。

第二阶段:19世纪70年代后:资本主义第二次工业革命,世界体系最终形成。

中国半值半封社会最终形成,经济侵略以资本输出为主,学习西方以制度为主。

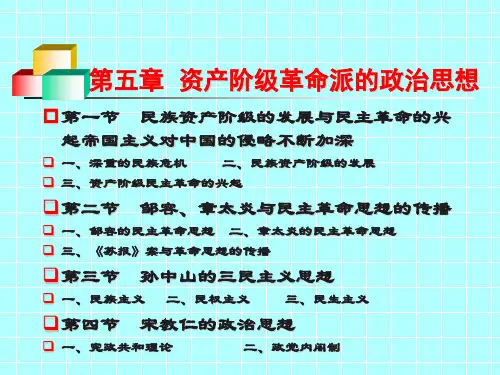

资产阶级革命派政治思想

资产阶级民主革命派政治思想(political thought of modern Chinese Democratic Revolutionary)19世纪90年代中叶,在中国出现的民主革命派的政治理论和方案。

以孙中山为代表的民主革命派组织了兴中会、同盟会以及其他革命团体,领导了辛亥革命,推翻了满清王朝,标志着旧民主主义革命达到了顶峰。

在新民主主义革命时期,他们当中的一些优秀分子,与中国共产党合作,继续推进革命。

近代中国社会亟待解决的主要政治课题是独立和民主。

半封建半殖民地社会的基本矛盾,是帝国主义同中华民族、封建主义同人民大众的矛盾。

太平天国革命和义和团运动代表农民小生产者,曾提出过素朴的反侵略、反压榨的斗争纲领。

资产阶级维新派传播了救亡图存和社会变革的思想,并尝试付诸实践。

他们的活动具有一定的进步意义,但表现出明显的历史局限性。

以孙中山为代表的民主革命派开拓了民主革命的新阶段,他们摒除了农民阶级的笼统排外倾向和皇权主义,突破了维新志士的君主立宪藩篱,结合中国国情,认真吸取了西方的民主主义,提出了一系列关于民主革命的理论观点和主张。

民主革命派的政治思想,成为近代中国民主思潮的高峰。

孙中山、黄兴、章炳麟、宋教仁、朱执信、

廖仲恺、胡汉民、陈天华、邹容等都曾对此作出过重要贡献。

资产阶级民主革命派的政治思想可分为两个阶段。

资产阶级革命派与改良派论战的主要内容资产阶级革命派与改良派是现代社会中两个重要的政治派别,他们在许多重大问题上存在着分歧和争论。

本文将围绕资产阶级革命派和改良派的主要内容展开论述。

资产阶级革命派的核心主张是通过彻底的社会变革来推翻旧的社会体制,建立起一个全新的社会政治秩序。

他们认为,旧的社会体制存在着严重的不公平和剥削现象,只有通过彻底的革命来改变这一现状。

资产阶级革命派主张以暴力手段推翻旧的统治阶级,建立起无产阶级专政的社会制度,实现社会的公平与正义。

而改良派则主张通过渐进的改革手段来解决社会问题。

他们认为,通过逐步改革现有的制度和政策,可以实现社会的进步和改善。

改良派主张通过和平合作的方式解决社会矛盾,避免社会动荡和冲突。

他们相信,通过一系列的改革措施,可以逐步实现社会的公正和平等。

在经济领域,资产阶级革命派和改良派的争论主要集中在对经济制度的不同看法上。

资产阶级革命派认为,旧的经济制度存在着严重的剥削和不公平现象,必须通过彻底的革命来改变。

他们主张实行公有制经济,消灭私人资本主义,实现生产资料的公有化。

而改良派则主张通过改革现有的经济制度,建立起更加公平和透明的市场经济体系。

他们认为,通过市场机制的调节和政府的干预,可以实现社会经济的良性发展,减少贫富差距。

在政治领域,两派的争论主要围绕政治体制和民主制度展开。

资产阶级革命派认为,旧的政治体制存在着专制和腐败现象,必须通过彻底的革命来建立起真正的人民民主制度。

他们主张实行无产阶级专政,实现人民的民主权利。

而改良派则主张通过渐进的改革来完善现有的政治制度,建立起更加民主和法治的政治体系。

他们认为,通过选举和法律的保障,可以实现政治的合理权力分配和制约,保障人民的民主权利。

资产阶级革命派和改良派还存在着对于社会问题的不同看法。

资产阶级革命派更加关注社会的整体变革和根本利益的问题,他们主张通过革命来解决社会矛盾和问题。

而改良派更加关注社会的局部问题和改善生活质量,他们主张通过渐进的改革来解决社会问题。

资产阶级革命派的名词解释资产阶级革命派是指在历史上扮演了推动资本主义革命的重要角色的阶级群体。

他们是资本主义发展的产物,与封建统治阶级对抗并推动社会进步。

本文将对资产阶级革命派进行深入解释,从历史和社会背景、思想观点、代表人物及其影响力等方面进行阐述。

一、历史和社会背景资产阶级革命派的出现与封建社会及封建统治阶级的衰落密切相关。

在欧洲历史上,资产阶级革命派首先在英国爆发,随后迅速蔓延到其他国家。

这一时期的社会背景是封建地主阶级对农民和工人的剥削已达到相当程度,经济和政治上的压迫加剧了社会矛盾的激化。

二、思想观点资产阶级革命派的思想观点主要围绕个人自由和平等展开。

他们呼吁废除封建的特权制度,倡导市民的平等权益。

在经济方面,他们主张自由市场经济,反对政府干预经济活动。

这些观点在当时的社会中得到了广泛的支持,成为推动资本主义革命的思想基础。

三、代表人物及其影响力资产阶级革命派的代表人物众多,他们的活动和思想推动了资本主义社会的形成。

以下是几位著名的代表人物及其影响力:1. 亚当·斯密(Adam Smith):他是资本主义经济学的奠基人之一,代表着自由市场经济的发展思想。

他的著作《国富论》揭示了市场经济的运作机制,对资本主义革命的影响深远。

2. 约翰·洛克(John Locke):他是资产阶级革命派的政治哲学先驱,提出了人民的自由和言论、财产权的重要性。

他的著作《论人民政府》被誉为资产阶级政治学的经典之作。

3. 让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau):他的理论主张人民的主权和社会契约论,对后来的法国大革命产生了巨大影响。

他的著作《社会契约论》批判了贵族统治的不公,成为资产阶级革命运动中的重要思想源泉。

这些代表人物不仅在思想上推动了资产阶级革命的进程,他们的著作也成为后来社会变革中的重要参考。

四、资产阶级革命派的意义和局限性资产阶级革命派的出现和推动使得封建制度被推翻,为后来的资本主义社会奠定了基础。

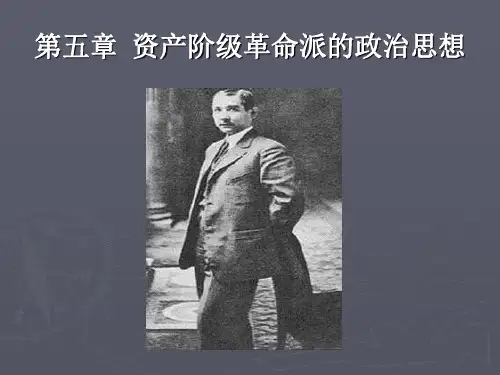

近代思想第五讲辛亥革命思潮与孙中山章太炎的政治思想孙中山三民主义思想的演变孙中山(1866年11月12日至1925年3月12日),广东香山人(中山市)翠亨村人。

1886年改号逸仙,1897年在日本化名中山樵,孙中山之名即由此而来。

出身贫寒,父亲早年在澳门当鞋匠,后回家乡租佃耕地数亩。

孙从六岁就开始参加劳动,这使他了解贫民与农民的疾苦,关注平民的生计。

他13岁离开家乡前往夏威夷后,绝大部分生活在资本主义的势力范围之中,如日本、美国、欧洲和香港,接受的是西方的文明,使他习惯于借用西方的价值观来评判中国社会。

就他的世界观而言,他是信奉达尔文的进化论的。

这种看待事物的观点,使他得益匪浅。

生物由低级向高级发展的规律,让他对未来前景总是抱乐观主义的态度。

同时,五年的学医生涯,教会了他用现代的科学方法行事处世,养成了注重实践、重视事实、坚信真理的习惯、摆脱了理论家易于空谈的恶习,能及时地把设想付诸实施。

在实施过程中随时更正与修改自己的主张,表现出了极大的灵活性。

尤为重要的是,他对祖国热切的爱恋,化作“愈挫愈奋”的精神、终于创造出厂三民主义理沦。

共和制度在中国建立以后,可以避免军阀混战。

孙中山对共和的设想,被证明是幻想,但孙中山在当时深信民主共和是灵丹妙药,并且考虑如何避免革命后的分裂割据,以便于人民休养生息,既借鉴了历史的经验,又具有超前的意识。

从1894年孙中山首次提出推翻清朝建立台众政府至1903年提出三民主义纲领这段时间,为三民主义的孕育时期。

在此时,他对清王朝的统治是极其绝望的。

他在实践中发动了一次又一次的武装起义,必欲推翻清王朝而后快;并在理论上对封建主义进行了批判,从而自然而然地得出了必须用革命的手段推翻这个腐朽的朝廷的结论;“驱逐勒虏、恢复中华”必然会提出民族主义,“建立民国”无疑要实现民权主义,而对人人富足的社会的憧憬,则会导出民生主义,三民土义呼之欲出了i1903年秋,孙中山在[东京军事训练班誓词[中首次完整地提出了三民主义的思想:驱逐鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权。

资产阶级革命派资产阶级革命派诞生于辛亥革命。

代表人物有:孙中山、章太炎、黄兴、邹容、蔡元培等。

他们与改良派主要表现在手段的不同,革命派主张使用暴力手段,而改良派主张非暴力。

革命派以天赋人权、自由平等观念作为革命的思想武器,结合中国国情,提出了三民主义的理论纲领。

其基本主张是用暴力推翻了清政府,建立民主共和国——中华民国。

三民主义是比较完整的民主革命纲领。

它表达了中国人民在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望。

但是三民主义没有明确提出反对外国侵略的要求,也没有彻底的土地纲领。

在马克思主义里,资产阶级被定义为在生产商品的社会中拥有生产资料,占有工人劳动的阶级,和“资本家”实际上是相同的意思。

马克思主义认为无产阶级(赚取薪资者)与资产阶级在本质上是互相敌对的,比如说,劳工自然都希望薪资能够越高越好,然而资本家却希望薪资(即成本)能够越低越好。

换句话说,资本家会剥削劳工。

在最激进的极权的话语中,“资产阶级”是一种侮辱;那些被认为与资产阶级合作的人通常被称为资产阶级的走狗。

如果将“拥有生产工具”定义为一个人对某个特定的生产工具拥有完全的控制,那么在21世纪的现代社会中,已经剩下非常少的资产阶级者了。

在当代的马克思主义用语中,资产阶级是指那些控制了公司机构的人,控制的方法有透过对公司大多数股份的掌握、选择权、信托、基金、中介或关于市场业务的公开发言。

因此“资本家”是指财富主要透过投资得来的人,而他们不需要工作以求生。

局限性:1、革命派未能认清帝国主义的本质,没有旗帜鲜明地提出反帝口号。

2、革命派停留在对民主制度的形式理解上,缺乏对民主建政的深入认识,其方案也不十分具体和具有可操作性。

3、革命派未能把土地制度改革和反对封建主义联系起来,从而无法真正解决农民土地问题。