儿科发热的诊断思路

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:22

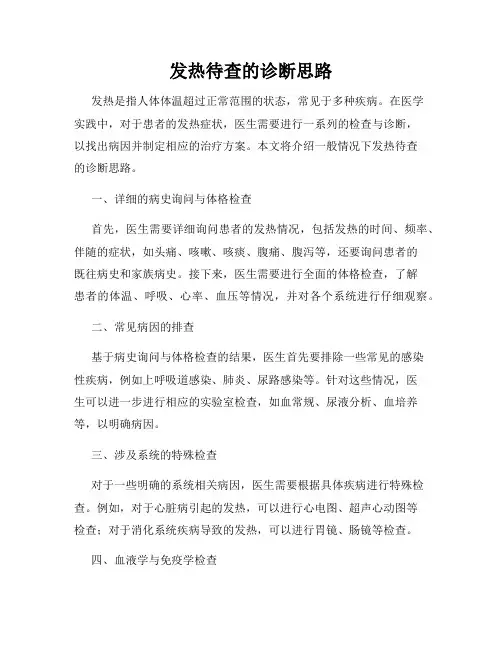

发热待查的诊断思路发热是指人体体温超过正常范围的状态,常见于多种疾病。

在医学实践中,对于患者的发热症状,医生需要进行一系列的检查与诊断,以找出病因并制定相应的治疗方案。

本文将介绍一般情况下发热待查的诊断思路。

一、详细的病史询问与体格检查首先,医生需要详细询问患者的发热情况,包括发热的时间、频率、伴随的症状,如头痛、咳嗽、咳痰、腹痛、腹泻等,还要询问患者的既往病史和家族病史。

接下来,医生需要进行全面的体格检查,了解患者的体温、呼吸、心率、血压等情况,并对各个系统进行仔细观察。

二、常见病因的排查基于病史询问与体格检查的结果,医生首先要排除一些常见的感染性疾病,例如上呼吸道感染、肺炎、尿路感染等。

针对这些情况,医生可以进一步进行相应的实验室检查,如血常规、尿液分析、血培养等,以明确病因。

三、涉及系统的特殊检查对于一些明确的系统相关病因,医生需要根据具体疾病进行特殊检查。

例如,对于心脏病引起的发热,可以进行心电图、超声心动图等检查;对于消化系统疾病导致的发热,可以进行胃镜、肠镜等检查。

四、血液学与免疫学检查在发热时,血液学检查可以提供很多有益的信息。

例如,全血细胞计数可以帮助医生判断感染的类型(白细胞升高表示细菌感染,白细胞降低表示病毒感染),C-反应蛋白和血沉可以反映炎症的程度,肝功能与肾功能的检查则能协助评估器官功能。

免疫学检查对于一些特殊的发热疾病也具有重要意义。

例如,结核病的诊断可通过结核菌素皮肤试验或结核抗体血清学检查;类风湿关节炎可通过ANA(抗核抗体)等的检查来辅助诊断。

五、影像学检查在特殊情况下,医生可能需要进行影像学检查以协助诊断。

例如,对于发热伴有呼吸道症状的患者,可以进行胸部X线或CT扫描检查;对于疑似腹部疾病的患者,可以进行腹部超声或CT扫描。

六、其他辅助检查根据具体病例需要,医生还可以进行其他辅助检查,包括细菌培养、病毒检测、细胞学检查等,以帮助明确病因。

综上所述,发热待查的诊断思路是一个系统而复杂的过程,需要医生全面、细致地进行各项检查,以确保查找到正确的病因并给出相应的处理方案。

小儿高烧的诊断与治疗发热是多种疾病的常见症状。

,bjl正常体温常以肛温36.5---37.5℃,腋温36”“37℃衡量。

通常情况下,腋温比口温(舌下)低0.2~o.5℃,肛温比腋温约高0.5℃左右。

若腋温超过37.4℃,且一目间体温波动超过l℃以上,可认为发热。

所谓低热,指腋温为37.5℃~38℃、中度热38.1~39℃、高热39.1”-”40℃、超高热则为4l℃以上。

发热时间病因】一、病因1:感染性疾病是发热最常见的病因各种病原微生物(病毒、细菌、真菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体和寄生虫)引起的机体局部或全身感染均可导致发热。

2.非感染性疾病(1)结缔组织病与变态反应性疾病:风湿热、类风湿病、系统性红斑狼疮、皮肌炎、变应性亚败血症、结节性脂膜炎,以及药物过敏、嗜酸性粒细胞增多症、血清病等。

(2)肿瘤与血液病:霍奇金病、恶性肿瘤、郎格罕组织细胞增生症、以及各种类型白血病等。

(3)免疫缺陷病:先天性低丙种球蛋白血症、丙种球蛋白亚型缺乏症、胸腺发育障碍及先天性无胸腺、慢性肉芽肿性疾病、获得性免疫缺陷综合征(艾滋病)、脾发育不良等。

(4)产热、散热平衡失调:癫痫持续状态、先天性外胚叶发育不良、甲状腺功能亢进等。

(5)体温中枢调节失常:暑热症、颅脑损伤、脑瘤、脑发育不全、蛛网膜下腔出血等。

(6)组织破坏或坏死:各种严重损伤如大手术后、大面积烧伤、大面积软组织挫伤等。

二、论据断标准[诊断和鉴别诊断]发热仅是一个症状学诊断,是许多疾病韵重要症状之一:临床上容易作出诊断,但其病因诊断和鉴别诊断才是临床重点、难点。

由于,小儿发热的病因复杂,且有时无明显的特异性症状,往往需要一定时间的仔细观察,必要的实验室检查以及特殊检查,然后根据检查结果并结合疾病发展经过,甚至试验性治疗,综合分析才能最终明确诊断。

小儿发热的热型不及成人典型,加之近年来抗生素及糖皮质激素的早期广泛应用,掩盖了一些疾病热型的特异性规律。

(1)详细准确采集病史,注意年龄、发病季节、流行病史,传染病接触史,预防接种史,起病缓急,病种长短,热型和伴随的主要症状.(2)全面仔细体格检查。

发热原因待查诊断思路发热是人体免疫系统对外界刺激或内部异常情况的一种生理反应。

通常情况下,正常人的体温范围介于36.1℃和37.2℃之间,超过此范围即可被视为发热。

当出现发热症状时,我们需要通过一系列的检查和诊断来确定可能的发热原因。

以下是一个可供参考的发热诊断思路。

1.全面了解病史:首先,医生需要详细了解患者的病史,包括既往疾病、特殊暴露风险、用药史、旅行史等信息,以排除感染性疾病或其他潜在原因。

2.体格检查:医生需要进行全身体格检查,包括检查心肺听诊、腹部触诊、淋巴结肿大、皮肤疹和其他特殊体征等,以发现患者可能存在的病理变化。

3.实验室检查:血常规、尿常规、血生化、凝血功能、炎症指标(如C-反应蛋白、血沉等)、肝功能、肾功能等实验室检查可以提供关键的信息。

特定病原体(如病毒、细菌、寄生虫)的特异性检测(如血液培养、病毒检测、抗体测定等)也可能需要进行。

4.影像学检查:根据临床需要,可以进行X线、CT、MRI等影像学检查,以发现可能的异常情况。

5.其他特异检查:根据具体情况,可能需要进行血清肿瘤标志物测定、免疫学检测、基因检测等,以排除或确定潜在疾病。

基于上述诊断思路,以下是一些常见的发热病因:1.感染性疾病:包括细菌感染(如上呼吸道感染、泌尿道感染等)、病毒感染(如流感、登革热等)、真菌感染等。

2.免疫系统相关疾病:例如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

3.内分泌疾病:如甲状腺功能亢进、肿瘤相关疾病等。

4.恶性肿瘤:一些肿瘤,特别是血液系统肿瘤,常伴有发热。

5.药物反应:一些药物使用可能导致发热,例如抗生素、非甾体消炎药等。

6.结缔组织病:例如风湿性关节炎、系统性硬化症等。

在对患者进行发热原因的待查诊断时,医生需要根据患者的病史、体格检查和实验室检查结果,逐步缩小可能的病因范围,进一步进行特异性检查以确定最终诊断。

需要强调的是,发热是一种非特异性症状,可能有多种潜在原因,因此在进行诊断时应综合考虑其他临床表现,以全面评估患者的整体状况,从而确定诊断和制定有效的治疗方案。

不明原因发热的诊疗思路1.详细病史采集:医生首先需要详细询问患者的病史,包括病程、发热的持续时间和频率、热度的高低、伴随症状等。

还要询问患者的既往疾病史、药物使用史、接触史、旅行史、职业史等,以排除可能的感染源和暴露史。

2.体格检查:医生应该进行全面的体格检查,特别关注患者的皮肤、口腔、呼吸系统、心血管系统、腹部等是否出现异常。

对于发热的儿童,还要注意查看皮肤黏膜有无皮疹、淋巴结肿大等。

3.常规实验室检查:包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、电解质、C-反应蛋白、血培养等。

这些检查可以提供一些发病机制相关的指标,排除炎症、感染、代谢异常等。

4.血液和尿液培养:对于不明原因发热的患者,进行血液和尿液培养是必要的,以排除感染。

如果血液和尿液培养结果阴性,还可以考虑其他类型的培养,如痰液培养、脑脊液培养等。

5.病毒学检查:不明原因发热的病因中,病毒感染是一个常见的原因。

通过进行病毒学检查,如呼吸道病毒核酸检测、血清抗体测定、病毒培养等,可以排除病毒性感染。

6.影像学检查:根据患者的临床表现,可以选择进行影像学检查,如X线胸片、CT扫描、超声、MRI等。

这些检查可以帮助排除结核、肺炎、脓肿等疾病,也能发现一些内脏病变。

7.活动试验:一些病例可以通过进行活动试验来诊断。

例如,进行解剖学床旁查体、体力活动或被动运动试验,观察患者是否出现发热或其他症状。

8.特殊检查:对于经过上述常规检查仍然无法确定病因的患者,可以考虑进行一些特殊检查。

例如,脑脊液检查、组织活检、淋巴结穿刺等。

这些检查对于一些疾病的诊断十分重要。

9.有需要时,可以考虑进行遗传学检查、免疫学检查、代谢学检查、肿瘤标志物检测等。

10.随访观察:对于无法明确诊断的患者,医生应该持续和患者进行随访观察。

记录患者的体温、症状等变化,及时调整诊疗策略。

有时候,患者的病情可能会逐渐明朗化。

总之,不明原因发热的诊疗思路包括详细病史采集、体格检查、常规实验室检查、血液和尿液培养、病毒学检查、影像学检查、活动试验、特殊检查等。

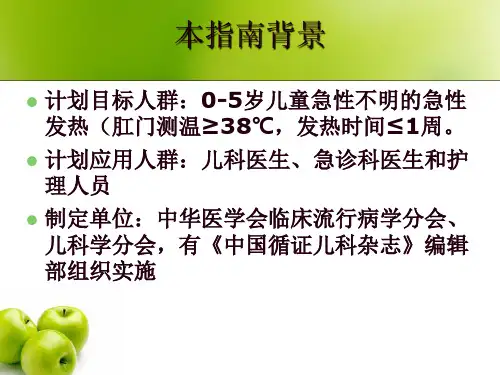

中国0至5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南(简化版)发热是儿科医生临床工作需要处理的常见问题之一,占儿科急诊的比例非常之高。

近日发布了《中国0至5岁儿童病因不明急性发热诊断和处理若干问题循证指南》,指南针对21个临床问题,采用GRADE标准提出了31条推荐意见,指南适用于儿科、急诊科、全科及相关护理人员,以下为指南主要推荐意见。

推荐意见及说明推荐意见和推荐强度基于有相对普遍指导意义的证据,临床医生可不拘泥于指南的推荐意见和推荐强度,对急性发热的个体儿童进行诊断和处理。

推荐意见采用GRADE标准,标注在推荐意见后的括号内;1表示推荐或不推荐,2表示建议或不建议;A、B、C、D依次为高、中、低、极低证据质量等级。

1A代表高质量证据推荐或不推荐,2D代表极低质量证据建议或不建议。

问题1:适合0—5岁儿童的体温测量工具和测量部位1、儿童测量肛温时,电子体温计与水银体温计测量温度差异小(2D);儿童测量腋温时,电子体温计与水银体温计测量温度差异很小(1D)2、新生儿测量腋温时,电子体温计与水银体温计测量温度差异很小(2C)3、电子体温计测得儿童腋温与水银体温计测得儿童肛温低约0.2℃(1C),电子体温计测得儿童口温比水银体温计测得儿童肛温低约0.5℃(2D)4、儿童元素汞暴露主要来自于水银体温计使用中的破碎(1B),并且可导致玻璃碎片损伤(1D)。

电子体温计是替代水银体温计测量体温的理想工具之一(1B)5、虽然红外线体温计测得耳温与水银或电子体温计测得肛温的差值不大(0.2℃),但差值范围达1.8℃(1C),多次测量取平均值可能提高测量准确性问题2:病因不明急性发热儿童的体温高低是否与严重疾病有相关性6、1月龄至3岁病因不明急性发热儿童不能完全凭体温高低预测疾病的严重程度(2D)问题3:病因不明急性发热儿童发热持续时间是否与严重疾病相关7、<3岁病因不明急性发热儿童,发热时间≥2d泌尿系统感染的风险较高(1C)8、病因不明急性发热的婴幼儿,发热时间长短不能完全预测严重细菌感染的总体发生风险(2D)问题4:病因不明急性发热儿童对解热镇痛药治疗的反应是否与严重疾病相关9、病因不明急性发热儿童应用解热镇痛药的反应,不能确定对严重细菌感染有预示作用(1D)问题5:病因不明急性发热儿童进行血常规检查的指征或时间10、一般情况良好的病因不明急性发热新生儿发热12h之后较12h之前行血常规检查诊断严重细菌感染的敏感度和特异度更优(1D)问题6:病因不明急性发热儿童行血常规检查诊断严重疾病的敏感度和特异度11、<3岁病因不明急性发热儿童WBC<临界值15×109•L-1或中性粒细胞绝对计数<临界值10×109•L-1时,诊断严重细菌感染的可能性小(1B)问题7:病因不明急性发热儿童中哪些人群具有泌尿系统感染的高风险12、≤1岁病因不明急性发热儿童推荐常规行尿常规检查(2D)问题8:病因不明急性发热儿童行尿常规检查诊断泌尿系统感染的敏感度和特异度13、病因不明急性发热儿童尿常规检查和尿试纸筛查诊断泌尿系统感染的敏感度和特异度均好(1B)问题9:病因不明急性发热儿童进行CRP检查的指征和时间14、一般情况良好的病因不明急性发热新生儿发热12h之后较12h之前行CRP检查诊断严重细菌感染的敏感度和特异度更优(1D)问题10:病因不明急性发热儿童进行CRP检查诊断严重疾病的敏感度和特异度15、病因不明急性发热儿童,取CRP>临界值20mg•L-1时,诊断严重细菌感染的可能性较小;取CRP>临界值40mg•L-1时,诊断严重细菌感染的可能性较大,取CRP>临界值80mg•L-1时,诊断严重细菌感染的可能性很大(1B)问题11:病因不明急性发热儿童进行降钙素原(PCT)检查的指征和时间16、病因不明急性发热儿童,发热8h内行PCT检查较CRP和血常规检查诊断严重细菌感染价值更大,可作为预测严重感染的指标之一(2C),但不作为常规筛查早期严重细菌感染的指标问题12:病因不明急性发热儿童进行PCT检查诊断严重疾病的敏感度和特异度17、<3岁病因不明急性发热儿童,取PCT>临界值1ng•mL-1时,诊断严重细菌感染的可能性较大;取PCT>临界值2ng•mL-1时,诊断严重细菌感染的可能性很大(1B)问题13:病因不明急性发热儿童进行PCT检查的临床经济学评价18、PCT+WBC+CRP检测可提高早期诊断脑膜炎准确率,从而降低病因不明急性发热儿童总体人群治疗费用(无证据分级)问题14:病因不明急性发热儿童疫苗接种与隐匿性菌血症的发生风险19、一般状况良好的病因不明急性发热儿童,接种过较未接种过肺炎球菌结合疫苗(PVC)隐匿性菌血症的发生率低(1A)问题15:病因不明急性发热儿童中哪些人群有发生隐匿性菌血症高风险20、病因不明急性发热新生儿常规行血培养检查(1D)21、1—3月龄病因不明急性发热婴儿必要时行血培养检查(2D)22、3月龄至3岁病因不明急性发热儿童不建议常规行血培养检查(2D)问题16:病因不明急性发热儿童中哪些人群有颅内感染高风险23、病因不明急性发热新生儿推荐常规行腰椎穿刺脑脊液检查(1D)24、1—3月龄病因不明急性发热婴儿伴一般状态不佳或实验室指标(尿常规、血常规、CRP或PCT)阳性时推荐常规行腰椎穿刺脑脊液检查(1D)问题17:病因不明急性发热儿童早期进行胸部X线检查的必要性25、病因不明急性发热儿童不推荐常规行胸部X线检查,特别是无下呼吸道疾病症状和体征时(1D)问题18:病因不明急性发热儿童行血常规联合CRP检查诊断严重疾病敏感度和特异度未获得符合纳入标准的文献。

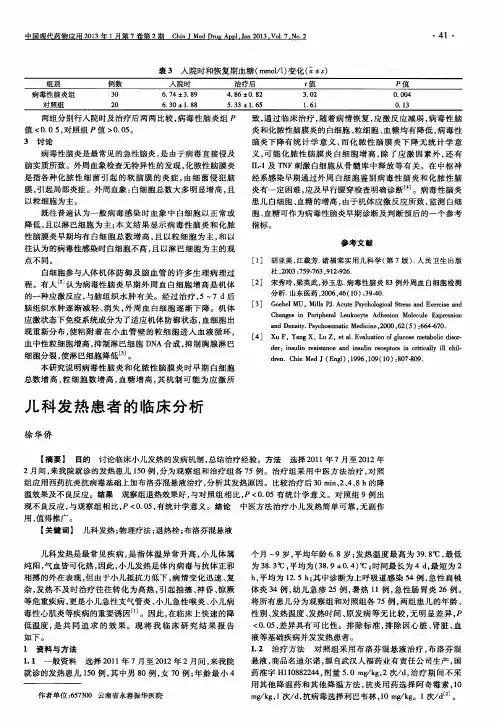

儿科发热诊断流程图

结核、慢性咽炎、慢性胆道感染、病毒性肝炎、局部小脓肿、败血症(真菌、毒力不强的细菌)、真菌感染

免疫性疾病:SLE 、类风湿性关节炎、川崎病、炎性肠病、皮肌炎、风湿热等

肿瘤性疾病:白血病、淋巴瘤、恶性组织细胞增生症等

发热

感染性疾病

结合各系统症状、体征及辅助检查 非感染性疾病

短期发热

长期、慢性发热

相应系统感染性疾病、败血症、伤寒、麻疹、手足口病、传染性单核细胞增多症等,多系统症状和体征应分清主次

非感染性疾病 少/罕见发热病:药物热、暑热症、功能性低热、感染后低热、慢性非特异性淋巴细胞增多症、家族性无汗无痛症、先天性外胚层发育不良、慢性间脑综合征

相应系统感染性疾

病、败血症、伤寒、麻疹、手足口病、传染性单核细胞增多症等,多系统症状和体征应分清主次 短期发热 感染性疾病 结合各系统症状、体征及辅助检查

长期、慢性发热 发热

长期、慢性发热。

0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南背景•发热是儿童最常见的症状之一,也是最常见的急诊与住院原因•对5岁以下儿童急性发热*的病因判断与治疗有利于降低儿童疾病的发生率和病死率•国内,尚缺乏完整的与儿童发热相关的临床流行病学资料和诊治规范制定指南的目的•2008年11月,在中国循证儿科杂志上发表了《中国0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南》•本指南拟通过制定以临床研究证据为基础的儿童急性发热诊断治疗指南:–有助于早期有效判断发热儿童是否有潜在的、患严重发热性疾病的可能–并就发热的病因诊断、诊断性检查选择和发热处理提出建议指南的目标人群和应用人群•目标人群:5岁以下急性发热儿童(发热≤1周)的发热诊断与疾病鉴别诊断路径•应用人群:为各级儿科医师、急诊科医师和护理人员的发热诊断及常规处理提供循证依据制定单位和人员组成•受中华医学会临床流行病学分会、儿科学分会委托•由《中国循证儿科杂志》编辑部组织实施•中国循证医学中心和复旦大学循证医学中心监制•制定人员:–主要制定人员:•王艺教授复旦大学附属儿科医院•万朝敏教授四川大学华西医学院附属第二医院–部分儿科专家、医生、儿科护理和药剂等相关人员参与制定指南制定方法•文献检索引用的证据均来自于英文和中文有关儿童发热及退热治疗方面的研究文献•检索:OVID 数据库;MEDLINE(1966,1 -2008,8)Embase(1980,1-2008,8)Cochrane 数据库(2004,1-2008,8)National Guideline ClearinghouseSunSearchTRIP万方-数字化期刊全文库中国期刊全文数据库中文生物医学期刊文献数据库(1997年1月到2008年8月)•未包括中医、中药和中西医结合制剂的研究文献•文献评阅:–由2位评价者对纳入的2412文献的阅读标题和摘要,确定入选652文献(篇)阅读全文,并按证据分级原则对文献进行分级(表1),确定最终入选134篇–当2位评价者意见不同时,征询第3位评价者,讨论后确定–本文最后部分列出参考文献149篇证据评价等级–0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南•本指南分为4个部分:–发热及体温测量发热定义•发热是指体温(通常采用肛门测温法)升高超出一天中正常体温波动的上限,肛门测温≥38℃体温测量的方法体温测量建议•玻璃水银体温计或电子体温计检测口腔或肛温经济有效(II)•但水银测温计易断裂,发生水银泄漏,用于婴幼儿应慎重•新生儿可采用腋下电子温度计测体温(IIa)•1个月-5岁儿童可采用腋下电子测温、化学标点测温或红外线测温(III)•前额化学测温方法不可靠,不建议采用(IIa,IIb)发热程度和持续时间•不能以发热程度预测发热病因及疾病严重程度(IIa)•当<3个月的患儿体温≥38℃、~6个月婴儿体温≥39℃时,提示可能存在严重细菌感染(IIb)•发热持续时间不作为预示严重疾病的危险因素(IIb)腋温与肛温•腋温与肛温至少相差0.5℃(II)•耳温与肛温相差0.74-1.34℃(Ib)•前额化学测温与肛温相差1.2℃(III)早期评估与严重疾病预测•询问病史、体格检查,结合临床辅助检查,对疾病进行早期评估和预警•本指南中所指的严重疾病包括:–流行性脑脊髓膜炎–脑膜炎–单纯疱疹脑炎–肺炎–尿路感染–肠炎–化脓性关节炎–川畸病严重细菌感染的症状和体征•严重细菌感染的临床症状和体征:–嗜睡、吸气性凹陷、呼吸频率增快、鼻翼扇动、痰鸣音、湿罗音、肿块>2cm、面色苍白、前囟饱满(IIa)•<6个月的婴儿与严重疾病相关的主要症状:–嗜睡、活动减少、面色苍白、喂养困难、尿量减少、胆汁样呕吐(IIa、IIb)发热患儿的常规评估指标•体温、心率、呼吸频率和毛细血管充盈时间•当出现不能用发热解释的心率增快、毛细血管充盈时间≥3秒,提示存在严重疾病的可能,并需监测血压(II)•发热时出现心率减慢或不齐建议作为严重疾病的预警因素之一(IV)与儿童发热相关的严重疾病和危险因素评估•采用耶鲁观察评分(YOS)和与耶鲁婴幼儿观察评分(YIOS)茨相结合的方法评估,有助于3个月-3岁儿童危重疾病的早期评估和预警(IIa)(见下表)•结合病史询问和体格检查,则能使危重病人的检出增加,YOS的敏感度由86%增至89–93%,阴性预测值由85–97%增至96–98%•对于3个月-3岁YOS评分≥6分的儿童,其发生细菌感染阴性预测值(NPV)为97.4% •当YOS评分为10分、~15分和>15分时,严重疾病发生率分别为2.7%,26%和92.3%•病人情况应不断评估,根据单一结论正常并不能完全排除严重疾病的可能性耶鲁婴儿观察评分(YIOS)根据评分等级对临床表现进行预警分级•建议对不同等级采取相应的实验室检查和重复评估(见下表)–黄色警戒在内包括症状、体征再次评估时间为3h(IV)–橙色色警戒在内包括症状、体征再次评估时间为1h (IV)–不存在黄色和橙色预警因素情况下再次观测体温时间为4h (IV)儿童发热临床评估预警分级与诊断建议常见重症疾病的相关症状和体征实验室检查•血白细胞计数(WBC):–细菌性感染时WBC的临界阈值为<5×109/L或>15 -17.1×109/L)–敏感度(SEN):20-76%,特异度(SPE):58%-100% ,RR=1.5–5.56(III)•中性粒细胞绝对计数–在甄别细菌感染与病毒感染中的诊断价值–其临界阈值分别为9.6×109/L ~10.6×109/L–敏感度:50-71%,特异度:76-83%,RR=1.5–6.4(II)•尿液检查:包括尿常规和尿培养•血培养:建议不同部位采血,避免假阳性实验室检查(续)•CRP:–对于≤1岁的婴儿而言,CRP值为40 mg/L的敏感度与特异度分别95%和86%,RR=31.5(II)–在>1岁的儿童中敏感度和特异度为80%-59%,RR=4.0–CRP提示严重细菌感染的验后概率为•CRP < 40 mg/L时为10% ;CRP > 100 mg/L时为86%•降钙素原(PCT)–>3个月患儿的全身炎症反应综合征(SIRS)和脑膜炎,PCT优于CRP和血WBC计数–在发热起病12h内预测细菌感染优于CRP(Ia)–PCT也是鉴别病毒感染和细菌感染的理想指标,临界值为2 µg/L(Ia)•儿童发热期间CRP、PCT重复检测时间为专家意见,认识不一致,差别很大,但间隔3d 为相对多数(IV)腰椎穿刺检查•尽量争取在抗生素使用之前行腰椎穿刺检查•腰椎穿刺检查适用于:–新生儿–1~3个月婴幼儿一般情况不佳者–1~3个月婴幼儿WBC<5×109/L或>15 ×109/L对于<3个月的发热患儿的临床评估建议(Ia)•进行血常规、血培养和CRP检查•尿常规用于除外泌尿道感染•对有呼吸道症状和体征者进行X线胸片检查•腹泻患儿行常规及粪培养0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南•本指南分为4个部分:–发热及体温测量–临床评估•发热患儿的常规临床评估•严重疾病的预警分级•对于<3个月的发热患儿的临床评估建议–急性发热的退热处理3个月以上儿童常用退热剂及其剂量•对乙酰氨基酚与布洛芬为患儿常用退热剂,体温≥38.5℃和(或)出现明显不适时,建议采用退热剂退热治疗(IV)•3个月以上儿童常用退热剂剂量:–对乙酰氨基酚:10-15 mg/kg (每次<600mg),口服,间隔时间≥4h,每天最多4次(最大剂量为2.4g/d)(IIa)。