黄酮类成分分析分析

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:19

黄酮类成分分析一、概述黄酮类化合物(flavonoids)是一类存在于自然界的、具有2-苯基色原酮(flavone)结构的化合物。

它们分子中有一个酮式羰基,第一位上的氧原子具碱性,能与强酸成盐,其羟基衍生物多具黄色,故又称黄碱素或黄酮。

黄酮类化合物在植物体中通常与糖结合成苷类,小部分以游离态(苷元)的形式存在。

绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物,它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方面起着重要的作用。

生长在南太平洋所罗门群岛中的向天果这种野生植物同样含有丰富的黄酮化合物成分,具有很广范的药用功效,《马来西亚草药目录》中记载,向天果味苦、涩、性凉,解热、收敛、种仁强壮!其种子主治:糖尿病、高血压。

中文名黄酮类化合物英文名flavonoids别称黄碱素、黄酮化学式以C6-C3-C6为基本碳架的系列化合物外观多显黄色;多为结晶性固体,少数为无定型粉末二、定性鉴别(一)显色反应1、盐酸-镁粉还原反应取药材粉末少许与试管中,用乙醇或甲醇数毫升温浸提取,取提取液加镁粉少许振摇,滴加几滴浓盐酸,1-2min内即出现颜色。

大多黄酮醇、二氢黄酮及二氢黄酮醇类显红-紫红色,黄酮类显橙色,异黄酮及查尔酮类无变化。

如芦丁的盐酸镁粉反应中溶液由黄色变红色。

其他还原反应还有:盐酸-锌粉反应,黄酮、黄酮醇类常不显色,只有二氢黄酮醇类可被锌粉还原呈深红色;钠-汞齐反应,黄酮类成分可产生黄、橙、红等色;四氢硼钠(钾)反应,仅二氢黄酮醇类可被四氢硼钠还原呈红色,其他黄酮类不反应。

例大山楂丸的鉴别主要组成:山楂、六神曲(麸炒)、麦芽(炒)。

鉴别:取本品9g,剪碎,加乙醇40ml,加热回流10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加水10ml,加热使溶解,加正丁醇15ml振瑶提取,分取正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇5ml 使溶解,滤过。

取滤液1ml,加少量镁粉与盐酸2-3滴,加热4-5分钟后,即显橙红色。

2、与金属盐类试剂的配合反应黄酮类成分和铝盐、镁盐、铅盐、锆盐等试剂反应,生成有色的络合物,可供某些类型黄酮的鉴别。

黄酮类化合物提取研究进展黄酮类化合物是一类天然产物,具有多种生物活性和药理作用,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤等。

因此,对黄酮类化合物的提取研究具有重要意义。

本文旨在综述黄酮类化合物提取的研究进展,包括不同植物中黄酮类化合物的分布、提取方法及其优化条件等方面,以期为相关研究提供参考和借鉴。

黄酮类化合物是一类含有多酚结构的天然产物,广泛存在于植物、水果、蔬菜等生物体内。

根据结构不同,黄酮类化合物可分为黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醇等不同类型。

这些化合物具有多种生物活性和药理作用,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤等,在医药、保健品、食品等领域得到广泛应用。

因此,对黄酮类化合物的提取研究具有重要的理论和实践价值。

黄酮类化合物主要存在于植物中,不同植物中的黄酮类化合物种类和含量差异较大。

目前,对黄酮类化合物提取研究较多的植物主要包括银杏、柑橘、黑枸杞、虎杖等。

其中,银杏中的黄酮类化合物具有多种药理作用,如抗氧化、抗炎等;柑橘类水果中的黄酮类化合物则具有明显的抗氧化和抗炎作用;黑枸杞中的黄酮类化合物具有较好的抗氧化性能;虎杖中的黄酮类化合物则具有抗炎、抗病毒等多种活性。

提取黄酮类化合物的方法可分为传统提取方法和现代提取方法两类。

传统提取方法主要包括溶剂萃取、渗漉、煎煮等,而现代提取方法则包括超声波辅助提取、微波辅助提取、酶辅助提取等。

各种提取方法的特点和适用范围也有所不同。

例如,溶剂萃取法操作简单,但提取效率较低;渗漉法则可以在一定程度上提高提取效率;煎煮法虽然操作简便且提取效率较高,但是不适用于热敏性成分的提取。

相比之下,超声波辅助提取和微波辅助提取具有高效、快速、节能等优点,适用于工业化生产。

传统提取方法主要包括溶剂萃取法、渗漉法、煎煮法等。

这些方法操作简便,提取过程中无需特殊设备,适用于实验室和工业化生产。

在溶剂萃取法中,通常使用有机溶剂将黄酮类化合物从植物原料中萃取出来,然后进行分离纯化。

渗漉法则是在溶剂渗入植物原料的同时,将黄酮类化合物溶出,进而收集渗漉液进行分离纯化。

中药与西药的成分分析及疗效比较中药和西药是两种不同的医药体系,中药从中国传统医学中发展而来,是一种以自然草药为原料的治疗方法。

而西药则是以化学合成或生物技术得到的药物成分为基础,以专业化、精细化和高科技为特点的治疗方法。

本文将对两种药物的成分及疗效进行比较。

一、成分分析1. 中药的成分中药的成分主要来自天然植物、动物、矿物等多种自然物质,其中最具代表性的有以下几种:(1)生物碱类生物碱是中药中最具代表性的一种成分,几乎所有的中药都含有这种成分。

如我国著名的中草药防风、甘草、罗汉果等。

生物碱具有解热镇痛、抗菌消炎、促进新陈代谢等多种功效。

(2)黄酮类黄酮类是一种天然抗氧化剂,具有强效的抗氧化作用,有助于细胞的活性和生长,能改善人体微循环和抗炎作用。

常见中药如柴胡、鼠尾草、蒲公英中都含有黄酮类成分。

(3)多糖类多糖是中药中天然的多糖类物质。

多糖类成分在保健、治疗、预防等方面应用广泛,如人参、枸杞、龙眼、茯苓等。

2. 西药的成分与中药不同,西药的成分主要是人造的化合物,通常是由药理学家、药剂师或化学家人工合成的。

人工化合物的优点在于可以保证其纯度,缺点则是有副作用或毒性。

(1)苯丙胺类苯丙胺类药物是西药中极为常见的一类,包括多巴胺、去甲肾上腺素等。

这些药物是用于治疗中枢神经系统疾病的药物,如帕金森病、肌张力障碍等。

(2)抗生素抗生素是西药中治疗交叉感染的药物,包括大家非常熟悉的青霉素、四环素、利福平等,这些药物可以杀死细菌,但同时也可能会产生抗生素耐药性。

(3)激素激素是常见的西药成分,它们通过改变身体的代谢状况和生理反应来治疗疾病。

常见的激素成分有糖皮质激素、甲状腺激素、生长激素等。

二、疗效比较1. 中药的疗效中药通常采用多种草药配成,与西药相比更加温和。

其治疗疾病的方法不仅仅是针对症状,而是注重人体整体健康。

中药治疗疾病的时效较长,减缓病症的进展,从而达到长期控制疾病的目的。

中药有时也能够治疗西药所无法疗效的疾病,如中药针提升免疫系统,让人体对多种疾病产生抵抗力,在COVID-19抗疫中发挥了重要作用。

紫外可见分光光度法测定总黄酮含量的方法学考察要点一、本文概述紫外可见分光光度法是一种基于物质对紫外和可见光的吸收特性进行定量分析的方法。

在生物化学和药物分析中,这种方法被广泛应用于测定各类化合物的含量,其中包括黄酮类化合物。

黄酮类化合物,也称为黄酮或黄碱素,是一类具有广泛生物活性的天然产物,它们广泛存在于植物中,并具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性。

因此,对黄酮类化合物进行准确、快速的定量分析具有重要意义。

本文旨在探讨紫外可见分光光度法在测定总黄酮含量中的应用,并对其方法学进行考察。

我们将详细介绍紫外可见分光光度法的基本原理、实验操作步骤,以及影响测定结果的各种因素。

我们还将讨论该方法的优点和局限性,以及在实际应用中可能遇到的问题和解决方案。

通过对这些内容的全面探讨,我们希望能够为相关领域的研究人员和技术人员提供有益的参考和指导,推动紫外可见分光光度法在黄酮类化合物分析中的应用和发展。

二、紫外可见分光光度法的基本原理紫外可见分光光度法(UV-Vis spectrophotometry)是一种基于物质对紫外和可见光区域内特定波长光的吸收特性进行定量分析的方法。

该方法基于朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law),即溶液对光的吸收与溶液的浓度成正比,与光通过溶液的路径长度也成正比。

在紫外可见分光光度法中,当一束单色光通过被测溶液时,部分光能会被溶液中的吸光物质吸收,导致光强减弱。

吸光度(A)与吸光物质的浓度(c)和光程长度(l)之间的关系可以表示为 A = εlc,其中ε为摩尔吸光系数,它表示单位浓度、单位光程长度下的吸光度。

对于总黄酮含量的测定,黄酮类化合物在紫外可见光区域内有特定的吸收峰,通过测量这些吸收峰处的吸光度,并结合标准品的工作曲线,可以实现对总黄酮含量的定量分析。

紫外可见分光光度法还具有操作简便、灵敏度高、重现性好等优点,因此在黄酮类化合物含量测定中得到了广泛应用。

需要注意的是,紫外可见分光光度法只能测定那些具有吸光特性的物质,且受到溶液的颜色、浊度以及其它共存物质的影响。

黄酮类化合物黄酮类化合物是自然界存在的最大类别的酚类化合物之一,它广泛存在于植物的各个部位,尤其是花叶部位,主要存在于芸香科、唇形科、豆科、伞形科、银杏科、与菊科等。

有文献记载约有20%药中含有黄酮类化合物,可见其资源之丰富。

许多研究已表明黄酮类化合物具有多种生物活性,除利用其抗菌、消炎、抗突变、降压、清热解毒、镇静、利尿等f乍佣外,在抗氧化、抗癌、防癌、抑制脂肪氧化酶等方面也有显著效果。

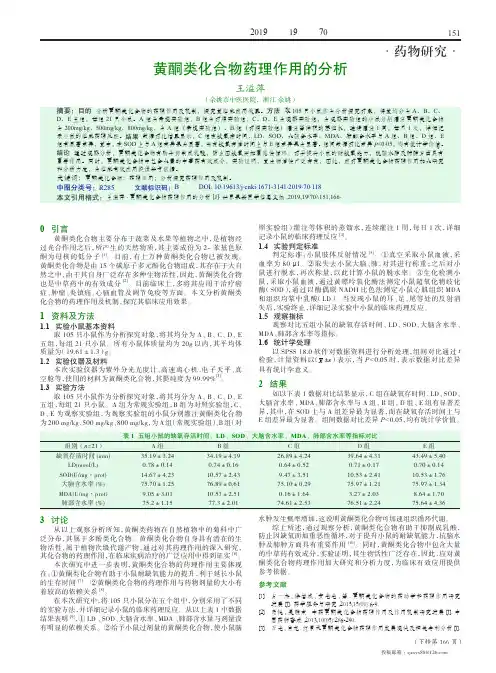

他是大多数氧自由基的清除剂,因而能提高SOD(过氧化物歧化酶)的活力,减少MDA(脂质过氧化物丙二醛)及OX —LDL(氧化低密度脂蛋白)的生成。

他可以增加冠脉流量:对实验性心肌梗塞有对抗作用,对急性心肌缺血有保护作用,对治疗冠心病、心绞痛、高血压等有显著效果,对降低舒张压,防治心律失常、心血管病和活血化瘀也起重要作用。

由于黄酮类化合物的这些生物活性使他的研究进入了—个新的阶段,掀起了黄酮类化合物研究、开发;f0用热潮,促使其在化妆品、医药、食品等工业中有广泛的应用。

目前发现的黄酮类化合物已达5000多种,但研究亦发现,在这众多的黄酮类化合物中却因其结构的不同,有的表现出生物活性,有的却没有生物活性,而且生物活性亦因其结构的差异而不同。

所以提取分离出具有较高生物活性的黄酮类化合物对医药及食品工业是十分重要的。

一、国内外研究现状邢秀芳研究了纤维素酶在葛根总黄酮提取中的应用,结果显示在纤维素的作用下,葛根总黄酮的收率提高了130/0。

廖亮研究了银杏叶中总黄酮提取方法结果表明乙醇提取较好。

方桂珍正交实验研究仙鹤草中总黄酮的提取工艺,考察浸提液浓度、浸提温度、浸提时间、浸提次数、液科比等5个因素对f山鹤草总黄酮含量的影响,确立了仙鹤草总黄酮最佳提取条件为:浸提液体积分数40%,液料比10:1,浸提温度7d℃,回流提取3次,每次0.5h。

高红宁采用紫外分光光度法测定苦参中总黄酮的含量,研究大孔树脂AB一8对苦参总黄酮的吸附性能及原液浓度、pH、流速、洗脱剂的种类对树脂吸附性的影响,结果表明原液浓度为0285mg/ml,pH值为4,流速为3BVm洗脱剂用50%乙醇时,AB一8树脂,吸效果较好。

黄酮类化合物吸收、分布、代谢的研究综述[关键词]:黄酮类,抗病毒,心脑血管,抗癌,抗氧化,抗衰老,中药复方引言:黄酮类化合物包括黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醉、异黄酮、二氢异黄酮、查耳酮和花色素等。

目前发现的黄酮类化合物已达8000多种,其中已经确认结构的黄酮类化合物有4000多种。

实验证明黄酮类化合物具有广泛的生理和药理活性:能防治心脑血管系统的疾病和呼吸系统的疾病,具有抗病毒、抗菌、抗癌、抗氧化、抗炎、抗衰老和增强免疫力等药理作用,对该类化合物在体内的吸收途径、分布情况和代谢过程的研究已成为国内外医药界研究的热门。

这些问题的解决将大大有助于揭示黄酮类化合物的作用特点,对于黄酮类新药的开发起到积极的推动作用。

鉴于此,我们就目前国内外对于黄酮类化合物的吸收、分布、代谢的研究进展做一综述。

1 黄酮类化合物在体内的吸收黄酮苷和苷元在体内吸收程度差异很大。

由于胃内具有特殊的酸性环境和较小的胃黏膜吸收面积,大多数药物吸收较差,只有少数弱酸性药物有较好的吸收,如槲皮素(甲er- cetin,黄酮醇)。

Creepy等研究表明,把槲皮素、401皮苷和芦丁(黄酮醇)同时大鼠灌胃(ig)给药30 min后,槲皮素有3896消失,表明槲皮素在胃里就被快速的吸收,而芦丁和异槲皮素苷(黄酮醇)在大鼠胃被水解成苷元或被吸收。

对比实验表明,饮食中的黄酮苷元部分在胃里就可以被吸收,而苷却没有吸收。

在黄芪苷(查耳酮)及其苷元原位灌注结扎胆管的SD大鼠实验中,实验结果表明黄芪苷及其苷元在胃部有适量的吸收,而在小肠和结肠处很少被吸收。

而黄芪苷元在胃及小肠都有较好的吸收,但结肠处吸收量相对较低,这表明胆汁能分泌黄芪苷并促进其苷元的吸收。

小肠是绝大多数药物吸收的场所。

由于黄酮苷元具有较大的疏水性,可以通过被动扩散透过生物膜而被吸收。

天然黄酮类化合物多以糖苷形式存在,实验表明黄酮苷中的糖部分是决定黄酮苷在人体内吸收程度的一个重要因素。

7.2)以及去鞣酸后,对其抗菌作用无显著影响[7]。

肉汤稀释法虽有方法简便,需要的时间短,不受药物制剂颜色或浑浊的影响等优点,但不足之处是此法不够敏感,受细菌接种量的影响。

因此我们同时采用平皿法,以全面客观地反映受试药物的体外抑菌作用。

本研究结果表明,复黄片能减轻痔疮患部肿胀,其作用途径与其具有止血、抗炎、抗菌等药理作用有关,为临床应用于治疗便血为主的痔疮疾患提供了药理学依据。

参考文献:[1] 潘一滨,曹永清,陆金根.复黄片治疗痔出血144例的随机双中心单盲临床试验[J].中国新药与临床杂志,2005,24(8):643.[2] 中华人民共和国卫生部药政局.治疗痔疮中药的药效学研究[M ].中药新药研究指南,1994:108.[3] 赵党生,王凤仪,楚惠媛,等.通便胶囊泻下、止血作用的实验研究[J].中国中医药信息杂志,2005,12(10):27.[4] 陈 奇.中药药理研究方法学,第2版[M ].北京:人民卫生出版社,2006:480,276.[5] 祝红达,杨远荣,高逢喜.克痔栓动物实验的主要药效学及毒性[J].中草药,2005,8(7):572.[6] 王 影,杨祥良,刘 宏,等.灯盏花素抗凝血作用的研究[J ].中药材,2003,26(9):656.[7] 应惠芳.鱼腥草等5种中草药对10种常见细菌体外抑菌实验研究[J].时珍国医国药,2006,17(11):2202.收稿日期:2008-04-21; 修订日期:2008-07-20基金项目:上海-SK 研究与发展基金(2004-007-t)作者简介:张 凤(1985-),女(汉族),四川成都人,现为中国人民解放军第二军医大学长征医院在读博士研究生,主要从事生药学研究工作.*通讯作者简介:陈万生(1968-),男(汉族),安徽当涂人,现任中国人民解放军第二军医大学附属长征医院药学部教授,博士学位,主要从事中药材的道地性系统研究、生药活性物质基础研究及新药开发工作.独一味中黄酮类成分的含量测定张 凤1,2,位 华1,2,杨 阳1,2,孙连娜1,陈万生2*(1.中国人民解放军第二军医大学药学院,上海 200433;2.中国人民解放军第二军医大学附属长征医院药学部,上海 200003)摘要:目的考察不同产地独一味药材品质。

黄酮类物质的生理功能概述随着人们生活水平的提高,消费观念不断更新,含有天然活性成分的功能食品已成消费者追捧的对象。

其中黄酮类物质作为一类具有多种生理活性的天然物质,也已成为当前国内外食品开发研究中的一个热点。

本文就黄酮类物质的结构、生理功能作一综述,为深入研究开发黄酮类物质提供一些基础依据。

1 黄酮类物质概况1.1 定义黄酮类物质又称类黄酮物质,是以a-苯基苯并吡喃酮为主体的一系列物质的总称。

其主要类型有黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、双黄酮、查耳酮和异黄酮。

1.2 理化特性黄酮类化合物多数为晶体,有颜色,少数(如黄酮普类)为无定形粉末。

游离的苷元中,除二氢黄酮、二氢黄酮醇、黄烷及黄烷醇有旋光性外,其余则无。

苷类由于在结构中引入糖的分子,故具有旋光性,且多为左旋。

其具有较好的水溶性,因具有酚羟基团,故显一定酸性,较易溶于碱液中。

2 黄酮类物质的生理活性2.1 黄酮类物质抗氧化及抗自由基作用自由基是引起癌症、衰老、心血管等退变性疾病的罪恶之源。

生物体内常见的自由基有,超氧阴离子自由基、羟基自由基、烷氧基自由基等,自由基形成最早,羟基自由基作用最强,ROOH链锁反应循环最持久,清除自由基,羟基自由基的形成即中断,则可以从根本上预防体内形成过多的羟基自由基和其它活性氧自由基,达到防衰、抗癌、抗心血管病的目的。

生物类黄酮具有清除自由基的能力,其作用机理在于它阻止了自由基在体内产生的3个阶段:即与自由基反应阻止自由基引发;与金属离子螯合阻止。

羟基自由基生成;与脂质过氧反应阻止脂质过氧化过程。

2.2 抗癌、防癌作用黄酮类物质有大量的能产生抗癌作用的生物活性包括对酪氨酸激酶的抑制作用、一定的激素作用、抗增生效应、抗扩散效应、抗氧化作用、一定的免疫功能等。

理化等致癌因子使体内产生自由基,并以自由基的形式富集于脂质细胞膜的周围,引起脂质过氧化。

破坏细胞的DNA而致癌,类黄酮是自由基猝灭剂和抗氧化剂,能有效地阻止脂质过氧化引起的细胞破坏,起到抗癌、防癌的作用。