黄酮类化合物的结构解析.

- 格式:ppt

- 大小:718.00 KB

- 文档页数:79

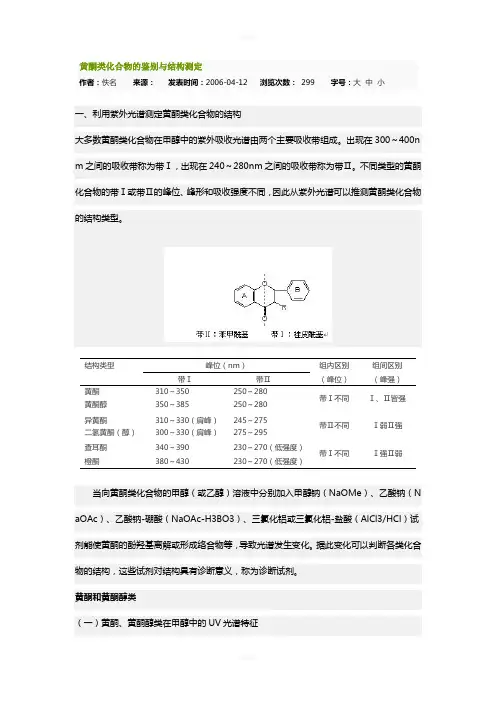

黄酮类化合物的鉴别与结构测定作者:佚名来源:发表时间:2006-04-12 浏览次数:299 字号:大中小一、利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400n m之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

不同类型的黄酮化合物的带Ⅰ或带Ⅱ的峰位、峰形和吸收强度不同,因此从紫外光谱可以推测黄酮类化合物的结构类型。

结构类型峰位(nm)组内区别组间区别带Ⅰ带Ⅱ(峰位)(峰强)黄酮310~350250~280带Ⅰ不同Ⅰ、Ⅱ皆强黄酮醇350~385250~280异黄酮310~330(肩峰)245~275带Ⅱ不同Ⅰ弱Ⅱ强二氢黄酮(醇)300~330(肩峰)275~295查耳酮340~390230~270(低强度)带Ⅰ不同Ⅰ强Ⅱ弱橙酮380~430230~270(低强度)当向黄酮类化合物的甲醇(或乙醇)溶液中分别加入甲醇钠(NaOMe)、乙酸钠(N aOAc)、乙酸钠-硼酸(NaOAc-H3BO3)、三氯化铝或三氯化铝-盐酸(AlCl3/HCl)试剂能使黄酮的酚羟基离解或形成络合物等,导致光谱发生变化。

据此变化可以判断各类化合物的结构,这些试剂对结构具有诊断意义,称为诊断试剂。

黄酮和黄酮醇类(一)黄酮、黄酮醇类在甲醇中的UV光谱特征黄酮或黄酮醇的带Ⅰ是由B环桂皮酰基系统的电子跃迁所引起的吸收,带Ⅱ是由A环的苯甲酰基系统的电子跃迁所引起的吸收。

黄酮和黄酮醇的UV光谱图形相似,仅带Ⅰ位置不同,黄酮带Ⅰ位于304~350nm,黄酮醇带Ⅰ位于358~385nm。

利用带Ⅰ的峰位不同,可以区别这两类化合物。

黄酮、黄酮醇的B环或A环上取代基的性质和位置不同将影响带Ⅰ或带Ⅱ的峰位和形状。

例如,7和4′位引入羟基、甲氧基等含氧取代基,可引起相应吸收带向红位移。

又如3-或5 -位引入羟基,因能与C4=O形成氢键缔合,前者使带Ⅰ向红位移,后者使带Ⅰ、带Ⅱ均向红位移。

黄酮名称结构式黄酮是一种广泛存在于植物中的天然化合物,其基本结构是由两个苯环(A环和B环)通过中央三碳链相互连接而成的。

其中,黄酮的A环通常具有酚羟基,而B环则具有芳香环。

黄酮的名称和结构式可以根据其取代基的种类和位置而有所不同。

以下是几种常见的黄酮及其结构式:1.槲皮素(Quercetin):这是一种最常见的黄酮,存在于许多水果和蔬菜中,如洋葱、苹果和茶叶等。

槲皮素的结构式为:C15H10O7,其A环和B环之间存在多个取代基,其中包括酚羟基、甲基和羰基等。

2.山柰酚(Kaempferol):山柰酚也是常见的黄酮,广泛存在于植物中,如甘蓝、花椰菜和白杨树皮等。

其结构式为:C15H10O6,与槲皮素类似,山柰酚的A环和B环之间也存在多个取代基。

3.杨梅素(Myricetin):杨梅素是一种具有多个酚羟基的黄酮,其结构式为:C15H10O8,A环和B环之间同样存在多个取代基。

这种黄酮广泛存在于各种植物中,如杨梅、接骨木和越橘等。

4.芦丁(Rutin):芦丁是一种在植物中发现的黄酮类化合物,主要存在于荞麦、银杏和槐花等植物中。

其结构式为:C27H30O16,是由槲皮素与糖类结合而成的苷,具有很好的抗氧化作用。

5.淫羊藿苷(Icariin):淫羊藿苷是一种存在于淫羊藿中的黄酮类化合物,其结构式为:C33H40O19,是由两个葡萄糖和一个三萜类化合物结合而成的复合物。

这种黄酮具有改善性功能、抗衰老等作用。

除了以上这些常见的黄酮外,还有许多其他的黄酮类化合物,如儿茶素、儿茶酚、柚皮苷、橙皮苷等。

这些化合物在植物中广泛存在,并且具有多种生物活性,如抗氧化、抗炎、抗菌和免疫调节等。

因此,人们越来越重视从植物中提取和分离黄酮类化合物,并研究其在医药、食品和化妆品等领域的应用价值。

黄酮类化合物的概念

黄酮类化合物是一类具有特定的吸光性质的有机化合物。

它们通常具有共价双键,以及一个或多个酰基的氢原子构成的酮环结构。

这些化合物一般都具有黄色的颜色,因此被称为“黄酮”。

它们的用途

广泛,包括药物开发、食品添加剂、有机染料制备和芳香化学等。

黄酮类化合物主要由多种黄酮类分子组成,例如,类黄酮、花色素、黄烷酸、黄酮二萜、黄酮三萜等。

每种黄酮类化合物的结构和性质都是不同的,但是它们都具有某些共同的特点,例如,它们具有较强的吸光性,在特定条件下可以吸收并发射出黄色至暗红色的光谱线。

此外,它们还具有抗氧化、抗微生物活性、调节化学反应速率、抗病变、免疫抑制等多种活性。

黄酮类化合物在药物和食品中的应用非常广泛,它们也被作为天然产物添加到食物和药物中,以增强其营养价值和药效。

此外,黄酮类化合物还有助于防止氧化反应、抑制细菌生长、诱导血小板凝集等功能,因此在食品类添加剂、营养补充剂、保健食品和药物剂型等多个领域都有着广泛的应用。

- 1 -。

黄酮类化合物黄酮类化合物(flavonoids)是一类存在于自然界的、具有2-苯基色原酮(flavone)结构的化合物。

它们分子中有一个酮式羰基,第一位上的氧原子具碱性,能与强酸成盐,其羟基衍生物多具黄色,故又称黄碱素或黄酮。

黄酮类化合物在植物体中通常与糖结合成苷类,小部分以游离态(苷元)的形式存在。

绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物,它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方起着重要的作用。

查看精彩图册目录简介结构种类价值结构类型理化性质反应盐酸-镁粉还原反应金属盐类试剂络合反应分布特点黄酮类及二氢黄酮类黄酮醇类及二氢黄酮醇类查尔酮类异黄酮类和二氢异黄酮类花色素类黄烷类橙酮类双黄酮类其他药理活性心血管系统活性抗菌及抗病毒活性抗肿瘤活性抗氧化自由基活性抗炎、镇痛活性保肝活性其他展开简介结构种类价值结构类型理化性质反应盐酸-镁粉还原反应金属盐类试剂络合反应分布特点黄酮类及二氢黄酮类黄酮醇类及二氢黄酮醇类查尔酮类异黄酮类和二氢异黄酮类花色素类黄烷类橙酮类双黄酮类其他药理活性心血管系统活性抗菌及抗病毒活性抗肿瘤活性抗氧化自由基活性抗炎、镇痛活性保肝活性其他展开编辑本段简介结构flavonoid黄酮醇分子结构图以黄酮(2-苯基色原酮)为母核而衍生的一类黄色色素。

其中包括黄酮的同分异构体及其氢化的还原产物,也即以C6-C3-C6为基本碳架的一系列化合物。

黄酮类化合物在植物界分布很广,在植物体内大部分与糖结合成苷类或碳糖基的形式存在,也有以游离形式存在的。

天然黄酮类化合物母核上常含有羟基、甲氧基、烃氧基、异戊烯氧基等取代基。

由于这些助色团的存在,使该类化合物多显黄色。

又由于分子中γ-吡酮环上的氧原子能与强酸成?盐而表现为弱碱性,因此曾称为黄碱素类化合物。

种类根据三碳键(C3)结构的氧化程度和B环的连接位置等特点,黄酮类化合物可分为下列几类:黄酮和黄酮醇;黄烷酮(又称二氢黄酮)和黄烷酮醇(又称二氢黄酮醇);异黄酮;异黄烷酮(又称二氢异黄酮);查耳酮;二氢查耳酮;橙酮(又称澳咔);黄烷和黄烷醇;黄烷二醇(3,4)(又称白花色苷元。

黄酮类化合物的主要结构类型一、引言黄酮类化合物是一类具有广泛生物活性的天然产物,具有抗氧化、抗炎、抗癌等多种生理作用。

这些化合物的主要结构类型在本文中将得到详细介绍。

二、黄酮类化合物的定义与分类黄酮类化合物是一类含有苯并吡喃环结构的天然产物,其结构基本上由两个苯环和一个吡喃环组成。

根据其结构特点,黄酮类化合物可以分为单体黄酮、异黄酮和花色苷三大类。

三、单体黄酮的主要结构类型1. 黄酮黄酮是最简单的单体黄酮,其分子结构由两个苯环和一个吡喃环组成。

常见的黄酮包括芦丁、山奈素等。

2. 岩蒿素岩蒿素是一种含有3-羟基-4-甲氧基苯基基团的单体黄酮,具有良好的抗氧化和抗肿瘤活性。

3. 木犀草素木犀草素是一种含有4'-羟基-3'-甲氧基苯基基团的单体黄酮,具有抗炎、抗氧化和抗癌等多种生物活性。

四、异黄酮的主要结构类型1. 大豆异黄酮大豆异黄酮是大豆中含量最高的异黄酮类化合物,其分子结构与黄酮相似,但在吡喃环上有一个双键,具有良好的雌激素样作用。

2. 葛根素葛根素是一种含有4',5-二羟基苯基基团的异黄酮类化合物,具有良好的抗氧化和降血压作用。

3. 白藜芦醇白藜芦醇是一种含有3,5-二羟基苯基基团的异黄酮类化合物,具有良好的抗氧化、抗炎和降血脂作用。

五、花色苷的主要结构类型1. 花青素花青素是一类由花色苷和糖分子组成的天然产物,其分子结构由2-苯并吡喃环和一个或多个糖分子组成。

常见的花青素包括花青素、花色苷等。

2. 类黄酮类黄酮是一类由花色苷和苯环组成的天然产物,其分子结构由2-苯并吡喃环和一个或多个糖分子组成。

常见的类黄酮包括槲皮素、山柰酚等。

六、结论黄酮类化合物是一类具有重要生物活性的天然产物,其主要结构类型包括单体黄酮、异黄酮和花色苷。

这些化合物在医药、保健品等领域具有广泛应用前景,值得进一步深入研究。

黄酮类化合物呈黄色时结构的特点黄酮类化合物呈黄色:原因与结构特征

黄酮类化合物以其特殊的结构以及颜色,在农业、食品、药物中均有重要的应用。

它们在实物颜色上以黄色来显示,其原因实质上是受到了黄酮类化合物的结构特征的影响。

首先,黄酮类化合物的核心结构是含有双共轭环结构,这对于产生黄色的颜色

具有必要的影响。

双共轭环可以被认为是由两个芳香环组成,而这两个芳香环之间紧密融合,这个交叉点就形成了黄酮类化合物构造中具有重要作用的双共轭环结构。

此外,由于双共轭环结构具有高度稳定性,所以产生黄色的发光也是它的必然结果。

其次,黄酮类化合物的化学性质具有最佳的色调性,这就像混合的颜色一样,

混合了物理概念中基本色彩的物质,如红色、蓝色和黄色等,形成多丝路,更加完整地显示出一种黄色。

最后,除了双共轭环结构和色调性,Rust配位也是导致黄酮类化合物呈黄色

的重要原因。

在结构中,电子的原子偏向更进一步的抽取,那么就产生了双重键,这样就可以被认为是一种化学反应,最后在荧光发射过程中,双重键的结构会影响物质的结构,此时,黄色的荧光就出现了。

综上所述,黄酮类化合物的呈色主要是受到了其结构特征的影响,包括双共轭环,化学性质,以及Rust配位等。

同时,黄酮类化合物如果在产生黄色的过程中

受到外力的破坏,那么其颜色的改变也会影响它们的功能性。

因此,在实际应用中,仅仅依靠高质量的特征结构就可以保证这类物质在颜色上的正确性。

黄酮类结构式

黄酮类化合物是一类具有重要生物活性的天然产物,广泛存在于植物中。

它们的化学结构包括大环的二苯基丙烯酮环和苯基环,其中二苯

基丙烯酮环上还可能有氢、羟基或甲氧基等官能团的修饰。

黄酮类化

合物具有广泛的生物活性,例如抗氧化、细胞抗炎、抗肿瘤、血管扩

张等。

以下是一些常见的黄酮类化合物及其结构式:

1. 槲皮素(Quercetin)

槲皮素是一种黄酮类化合物,存在于许多水果、蔬菜中。

它的生物活

性包括抗氧化、抗肿瘤、抗炎等。

槲皮素的结构式如下:

2. 大黄素(Chrysin)

大黄素是一种黄酮类化合物,存在于多种植物中。

它具有一定的生物

活性,例如抗炎、抗癌等。

大黄素的结构式如下:

3. 芦丁(Rutin)

芦丁是一种黄酮类化合物,广泛存在于植物中,尤其是花瓣、花粉中。

它可以被用作血管扩张剂和抗炎剂。

芦丁的结构式如下:

4. 桑黄素(Morin)

桑黄素是一种黄酮类化合物,存在于桑树叶子中。

它具有多种生物活性,例如抗氧化、抗肿瘤、抗炎等。

桑黄素的结构式如下:

5. 山柰酚(Kaempferol)

山柰酚是一种黄酮类化合物,存在于多种植物中,例如茶叶、柑橘、洋葱等。

它具有多种生物活性,例如抗氧化、抗炎、抗癌等。

山柰酚的结构式如下:

以上是一些常见的黄酮类化合物及其结构式。

随着对自然产物的深入研究,越来越多的黄酮类化合物被发现并应用于生物医学领域,展现出了很大的应用前景。

黄酮类化合物的结构一、利用紫外光谱测定黄酮类化合物的结构大多数黄酮类化合物在甲醇中的紫外吸收光谱由两个主要吸收带组成。

出现在300~400nm之间的吸收带称为带Ⅰ,出现在240~280nm之间的吸收带称为带Ⅱ。

不同类型的黄酮化合物的带Ⅰ或带Ⅱ的峰位、峰形和吸收强度不同,因此从紫外光谱可以推测黄酮类化合物的结构类型。

当向黄酮类化合物的甲醇(或乙醇)溶液中分别加入甲醇钠(NaOMe)、乙酸钠(NaOAc)、乙酸钠-硼酸(NaOAc-H3BO3)、三氯化铝或三氯化铝-盐酸(AlCl3/HCl)试剂能使黄酮的酚羟基离解或形成络合物等,导致光谱发生变化。

据此变化可以判断各类化合物的结构,这些试剂对结构具有诊断意义,称为诊断试剂。

黄酮和黄酮醇类(一)黄酮、黄酮醇类在甲醇中的UV光谱特征黄酮或黄酮醇的带Ⅰ是由B环桂皮酰基系统的电子跃迁所引起的吸收,带Ⅱ是由A环的苯甲酰基系统的电子跃迁所引起的吸收。

黄酮和黄酮醇的UV光谱图形相似,仅带Ⅰ位置不同,黄酮带Ⅰ位于304~350nm,黄酮醇带Ⅰ位于358~385nm。

利用带Ⅰ的峰位不同,可以区别这两类化合物。

黄酮、黄酮醇的B环或A环上取代基的性质和位置不同将影响带Ⅰ或带Ⅱ的峰位和形状。

例如,7和4′位引入羟基、甲氧基等含氧取代基,可引起相应吸收带向红位移。

又如3-或5-位引入羟基,因能与C4=O形成氢键缔合,前者使带Ⅰ向红位移,后者使带Ⅰ、带Ⅱ均向红位移。

B环上的含氧取代基逐渐增加时,带Ⅰ向红位移值(nm)也逐渐增加,但不能使带Ⅱ产生位移。

有时(例如3′,4′-位有2个羟基或2个甲氧基或亚甲二氧基)仅可能影响带Ⅱ的形状,使带Ⅱ歧分为双峰或1个主峰(Ⅱb位于短波处)和1个肩峰(sh)或弯曲(Ⅱa位于长波处)。

A环上的含氧取代基增加时,使带Ⅱ向红位移,而对带Ⅰ无影响,或影响甚微(但5-羟基例外)。

黄酮或黄酮醇的3-,5-或4′-羟基被甲基化或苷化后,可使带Ⅰ向紫位移,3-OH甲基化或苷化使带Ⅰ(328~357nm)与黄酮的带Ⅰ的波长范围重叠(且光谱曲线的形状也相似),5-OH甲基化使带Ⅰ和带Ⅱ都向紫位移5~15nm,4′-OH甲基化或苷化,使带Ⅰ向紫位移3~10nm。