文学理论第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设

- 格式:ppt

- 大小:828.00 KB

- 文档页数:20

第一节马克思主义文学理论的基石⏹马克思主义文学理论的来源与发展⏹文学活动论⏹文学反映论⏹艺术生产论⏹文学审美意识形态论⏹艺术交往论马克思主义文学理论的来源与发展⏹康德⏹黑格尔⏹费尔巴哈⏹“西方马克思主义”康德⏹18世纪德国著名哲学家、古典唯心主义创始人⏹主要著作:《纯粹理性批判》(1781)《实践理性批判》(1780)《判断力批判》(1790)⏹审美判断(趣味判断):无利害感;没有概念的普遍性;没有目的的合目的性;没有概念的必然性黑格尔⏹德国古典唯心主义辩证法哲学的集大成者、客观唯心主义者⏹主要著作:《精神现象学》、《逻辑学》、《法哲学原理》、《历史哲学》、《美学》等⏹美是理念的感性显现费尔巴哈⏹德国古典哲学最后一个伟大代表、唯物主义哲学家⏹主要著作:《黑格尔哲学批判》、《基督教的本质》、《未来哲学原理》⏹人本主义人类学原则,坚持反映论和审美意识的观点。

但没有看到社会实践在人类活动中的作用。

卢卡契⏹西方著名马克思主义理论家⏹主要著作:《历史与阶级意识》(1923)《心灵与形式》(1911)《现实主义论文集》《审美特性》《社会存在本体论》⏹卢卡契的现实主义文论:审美反映论;艺术发生于劳动与巫术统一论;情感与认识世界统一论葛兰西⏹杰出的无产阶级革命家和文艺理论家⏹主要著作:《狱中札记》(1947)《狱中书简》(1947)⏹“文化霸权”理论文化霸权是支配者与反支配者之间文化能力的较量。

无产阶级通过取得文化的领导权而取得统治权。

历史内容与美的形式的统一坚持真善美的统一文学批评标准本雅明⏹法兰克福学派著名理论家⏹主要著作:《德国浪漫派的艺术批评的概念》、《德国悲剧的起源》、《机械复制时代的艺术作品》等⏹本雅明的机械复制时代的艺术论古典艺术的终结和现代艺术的费解独特的艺术生产论:艺术技巧(技术)是艺术生产力的代表传统艺术“光晕”的消失阿多诺⏹法兰克福学派著名理论家⏹主要著作:《启蒙的辩证法》、《新音乐哲学》、《否定的辩证法》、《美学理论》等⏹阿多诺否定性文论:通过文艺来彻底否定和抗议资本主义的异化现实,即对资本主义的工业文明和受其支配的大众文化采取不妥协的批判态度。

第2章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设1.作为马克思主义文学理论的基石是什么?试作简要说明。

答:马克思文学理论的基石是文学活动论、文学反映论、艺术生产论、文学审美意识形态论和艺术交往论,马克思主义文学理论的根基是历史唯物主义和辩证唯物主义。

(1)文学活动论马克思主义首先把文学理解为人的一种活动,并建立了“文学活动论”。

文学艺术活动作为人的精神性的生活活动,也是人的本质力量的对象化,人的本质力量的一部分通过文学艺术的创造和欣赏展现和外化出来。

文学是作为主体的人的能动的创造,它塑造人,是一种“人学”。

(2)文学反映论马克思主义从哲学的存在与意识的相互理论出发,把文学活动看成是一种人的主体对于客体的认识与反映,文学是对于生活的反映,是一种艺术的反映。

(3)艺术生产论文学活动作为人的活动之一,进入现代资本运行的社会就成为一种艺术生产活动。

因此,马克思随着时代发展把文学活动理解为“艺术生产”活动,“艺术生产”是把物质生产与作为精神生产的艺术生产相比较,艺术生产是指实际的艺术创作过程。

(4)文学审美意识形态论文学艺术是建立在社会经济基础之上的上层建筑,是上层建筑中的一种社会意识形态。

把文学艺术看成是“审美意识形态”,意味着文学艺术是社会意识形态的变体,它既具有意识形态的性质,又具有审美的性质,是这两者的有机结合。

(5)艺术交往论把文学艺术理解为一种交往和对话。

文学作为一种语言符号的艺术,更是主体与主体之间对话与交往的理想之域。

文学活动就是由世界、作家、作品、读者所构成的一个交往结构。

2.试概括出马克思主义对文学理解的特点。

答:马克思主义对文学理解的特点:(1)马克思主义从人类学、哲学、经济学、美学、社会学、媒介学、符号学等多学科的视点来理解文学,从不同角度描绘了文学的整体面貌。

①从人类学的观念看,文学是人的活动;②从哲学的观念看,文学是人的一种反映活动;③从现代的经济学观念看,文学是一种艺术生产活动;④从美学的社会的观点看,文学是审美意识形态;⑤从媒介和符号的观念看,文学是一种交往对话。

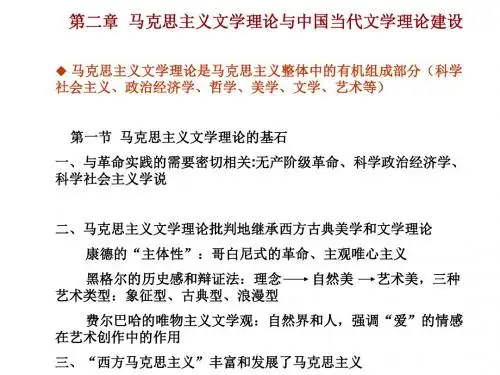

第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设二.本章精讲l.马克思主义的文学理论是马克思主义整体中的一个有机组成部分,它的理论基石是:文学活动论、文学反映论、艺术生产论、文学审美意识形态论和艺术交往论。

2.德国古典美学和文论是马克思主义文学理论的直接、主要来源。

3.人的活动与动物的活动有本质的区别,动物的活动是被动的,是无意识的,是必然的,而人的活动是人的本质力量对象化,具有自由自觉的特性。

4.马克思主义文学理论建立在存在决定意识的辩证唯物论的基础上。

5.列宁首先提出文学反映生活这一观念。

6.毛泽东说:“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此更带普遍性。

”7.物质生产与艺术生产存在着不平衡关系,艺术的一定繁盛期不与社会的一般发展成比例。

8.文学艺术是建立在社会经济基础之上的上层建筑,是上层建筑中的一种社会意识形态。

文学艺术作为社会意识形态,具有特殊性。

用审美这一概念来涵盖文学艺术特殊性的各种表现,因而,我们说文学艺术是一种审美意识形态。

9.德国思想家哈贝马斯吸收了马克思主义的理论和方法,提出了交往行为理论。

10.马克思主义从人类学、哲学、经济学、美学、社会学、媒介学、符号学等多学科的视点来理解文学,从不同的角度来描述文学的整体面貌。

11.中国当代文学理论建设要以马克思主义为指导,以马克思主义文学理论为基础,吸收中华民族优秀的文化传统,吸收和借鉴各种哲学美学文艺学流派的合理成分,吸收和借鉴其他学科的新成果,结合现实,面向未来,这样才能建立具有中国特色的当代形态的文学理论。

12.20世纪的西方文论可以分为两大阵营:人本主义文论和科技主义文论。

文本主义文论包括:意大利克罗齐、英国科林伍德的表现主义,法国柏格森的直觉主义,德国立普司的移情说,瑞士布洛的心理距离说,弗洛伊德的精神分析学,波兰英伽登的现象学,法国萨特的存在主义,德国伽达默尔的解释学,法国德里达的解构主义等。

《文学理论教程》考研笔记第一章 文学理论的性质和形态【本章串讲】1、文学理论是文艺学中文学史、文学批评、文学理论3个分支中的一种。

2、美国当代文论家M.H.艾布拉姆斯在《镜与灯――浪漫主义文论及批评传统》中提出了文学活动四要素说:世界、作家、作品、读者。

3、19世纪法国文论家丹纳在《艺术哲学》中,提出文学创作决定于种族、环境、时代三大因素。

4、几个重要的文论家与其理论:亚里士多德-净化论、布洛-心理距离说、立普斯-移情说、克罗齐-直觉说、弗洛伊德-无意识升华说、荣格-原型说。

一、名词解释1、文艺学:研究文学的发展过程、相关知识、文学的基本规律、文学活动中的个案的学科。

2、文学活动:由文学创作活动、文学接受活动组成的一个循环运动,它包括世界、作家、作品、读者四个要素。

3、文学理论:研究文学活动的基本规律、基本原理、范畴、文学研究的方法的一门学科。

4、文学批评:以文学作品为中心,对作家、作品、读者、文学思潮作理性的分析、研究的一门学科。

5、文学史:以历时方法,记载文学活动的过程,并对重要的现象作必要的阐释的一门学科。

6、文学哲学:用哲学中主体与客体的关系原理、认识论、方法论来指导研究文学活动与社会生活关系、作家的创作、读者的阅读性质、机制的一种文学理论形态。

7、文学心理学:文学活动中的基本环节文学创作、作品、接受过程,是作者心理、读者心理不断转换过程,采用心理学的视角(精神分析学、投射理论)如研究文学活动的一种文学理论形态。

8、文学符号学:运用语言学、符号学的研究原理,对文学文本进行信息译码的一种文学理论形态。

9、文学社会学:把文学活动作为子系统放在社会大系统中研究,从社会文化、政治、经济、道德、伦理、宗教等多重角度,研究作家、作品、读者与社会生活的关系,重点是作品与社会历史的对应关系的一种文学理论形态。

10、文学价值学:研究文学活动中的文化价值的形成、转移、增值、变化的过程的一种文学理论形态。

11、文学文化学:把文学活动研究的各种理论、视角、方法综合起来的一种文学理论形态。

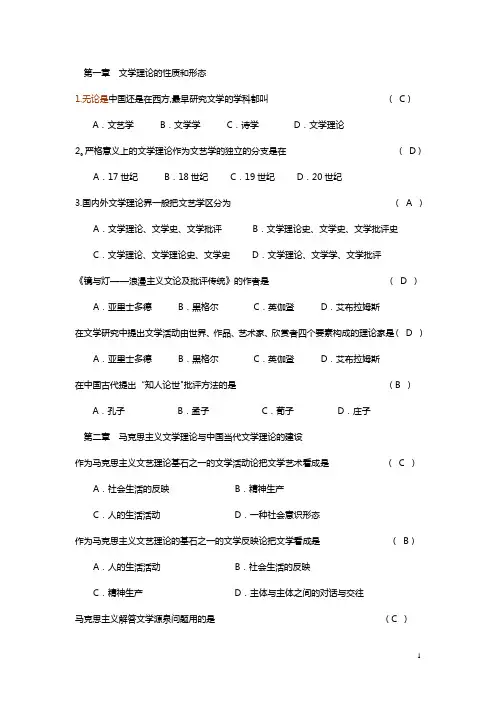

第一章文学理论的性质和形态1.无论是中国还是在西方,最早研究文学的学科都叫(C )A.文艺学B.文学学C.诗学D.文学理论2。

严格意义上的文学理论作为文艺学的独立的分支是在(D ) A.17世纪B.18世纪C.19世纪D.20世纪3.国内外文学理论界一般把文艺学区分为(A )A.文学理论、文学史、文学批评B.文学理论史、文学史、文学批评史C.文学理论、文学理论史、文学史D.文学理论、文学学、文学批评《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》的作者是(D )A.亚里士多德B.黑格尔C.英伽登D.艾布拉姆斯在文学研究中提出文学活动由世界、作品、艺术家、欣赏者四个要素构成的理论家是(D )A.亚里士多德B.黑格尔C.英伽登D.艾布拉姆斯在中国古代提出“知人论世"批评方法的是( B )A.孔子B.孟子C.荀子D.庄子第二章马克思主义文学理论与中国当代文学理论的建设作为马克思主义文艺理论基石之一的文学活动论把文学艺术看成是(C )A.社会生活的反映B.精神生产C.人的生活活动D.一种社会意识形态作为马克思主义文艺理论的基石之一的文学反映论把文学看成是(B ) A.人的生活活动B.社会生活的反映C.精神生产D.主体与主体之间的对话与交往马克思主义解答文学源泉问题用的是( C )A.辩证唯物主义B.历史唯物主义C.反映论D.辩证法作为马克思主义文艺理论基石之一的艺术生产论把文学看成是(C )A.人的生活活动B.社会生活的反映C.精神生产D.主体与主体之间的对话与交往作为马克思主义文艺理论基石之一的文学审美意识形态论把文学看成是(C )A.人的生活活动B.社会生活的反映C.一种社会意识形态D.主体与主体之间的对话与交往作为马克思主义文艺理论基石之一的文学艺术交往论把文学看成是( C )A.人的生活活动B.社会生活的反映C.一种社会意识形态D.主体与主体之间的对话与交往第三章文学作为活动文学活动的出发点和归宿点是(C )A.社会生活B.文学作品C.人D.摹仿文学活动的前提是(B ) A.生活的积累B.人的生活活动C.知识的积累D.作家的出现人的生活活动的美学意义在于,人作为与自然相对的一方,其感觉可以同对象(C ) A.发生第一性和第二性的关系B.形成反映与被反映的关系C.保持一种自由的关系D.形成对立关系马克思说“人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产",这个尺度是指( A )A.合规律性B.合目的性C.深刻性D.丰富性马克思说人“懂得怎样处处把内在的尺度运用到对象上去”,这个尺度是指( B )A.合规律性B.合目的性C.深刻性D.丰富性从世界与作品的关系角度认识文学的本质,所形成的文学观念是(A )A.摹仿论B.表现论C.文学本体论D.读者反应论从作者与作品的关系角度认识文学的本质,所形成的文学观念是(B ) A.摹仿论B.表现论C.文学本体论D.读者反应论从作品自身要素的角度认识文学的本质,所形成的文学观念是( C )A.摹仿论B.表现论C.文学本体论D.读者反应论从作品与读者关系的角度认识文学的本质,所形成的文学观念是( D )A.摹仿论B.表现论C.文学本体论D.读者反应论在西方,强调文学与作者的联系,进而强调作品表现功能的表现论正式出现于(C )A.15世纪B.16世纪C.17、18世纪D.19世纪创造“文学本体论"这一术语的是英美新批评的(B )A.英伽登B.兰瑟姆C.萨特D.伽达默尔西谚中“一千个读者就有一千个哈姆雷特”和中国古语的“仁者见仁,智者见智”,都已触及读者阅读的( B )A.创造性质B.再创造性质C.意识形态性质D.反映论性质接受美学和读者反应批评兴起于(D ) A.20世纪30年代B.20世纪40年代C.20世纪50年代D.20世纪60年代接受美学的创始人是(C ) A.英伽登B.兰瑟姆C.姚斯D.伊瑟尔在读者反应批评理论中提出“隐含的读者"概念的是(D )A.英伽登B.兰瑟姆C.姚斯D.伊瑟尔用哈贝马斯的理论来看,文学活动系统是由世界、作者、作品、读者构成的一个(B )A.系统结构B.交往结构C.读者反应系统D.创造系统在文学活动发生问题上提出巫术发生说的是( C )A.康德B.席勒C.弗雷泽D.格罗塞在弗雷泽《金枝》有两条巫术原理,其中“同类相生或同果必有同因”称为( A )A.相似律B.接触律C.必然律D.可然律在弗雷泽《金枝》有两条巫术原理,其中“甲乙二物接触后,施力于甲可影响乙,施力于乙可影响甲”称为(B ) A.相似律B.接触律C.必然律D.可然律最早在理论上阐述游戏说的是( A )A.康德B.席勒C.黑格尔D.普列汉诺夫系统地阐述游戏说,并作为游戏说代表的是( B )A.康德B.席勒C.黑格尔D.普列汉诺夫文学艺术发生的根本原因是( D )A.巫术B.游戏C.宗教D.劳动刘勰《文心雕龙》提出“文变染乎世情,兴废系乎时序”,强调的是( B )A.文学发展与经济的关系B.文学发展与时代的关系C.文学发展与情感的关系D.文学发展与政治的关系文学发展与物质生产的关系(C )A.总是平衡B.总是不平衡C.并不总是平衡D.基本平衡经济是支配文学发展的(D )A.惟一因素B.一般因素C.次要因素D.最终因素第四章文学活动的审美意识形态属性章炳麟认为:“文学者,以有文字著之竹帛,故谓之文;论其法式,谓之文学.”其文学的概念是( A )A.广义的B.狭义的C.审美的符号学的中国最初关于文学的定义所体现的文学含义是(A ) A.广义的B.狭义的C.审美的符号学的《论语·先进》:“文学,子游子夏"所讲的“文学"的含义是(A )A.广义的B.狭义的C.审美的D.符号学的在西方18世纪之前所使用的“文学”一词的含义基本上是(A )A.广义的B.狭义的C.审美的D.符号学的在中国,文学的审美属性被正式确认是在(B )A.先秦时期B.魏晋南北朝时期C.唐宋时期D.明清时期鲁迅所称的“文学的自觉时代”是指(B )A.先秦时期B.魏晋南北朝时期C.唐宋时期D.明清时期在西方,狭义的文学从广义的文学中独立出来是在(C )A.古希腊时期B.古罗马时期C.18世纪D.19世纪在现代世界,文学的通行含义是( C )A.广义的B.狭义的C.审美的D.符号学的话语蕴藉的典范形态之一的含混主要是指话语意义的( B ) A.单一性B.多重性C.明确性D.完整性第五章社会主义时期的文学活动社会主义时期文学活动发展中价值观的中心问题是( B )A.文学的内容与形式的关系问题B.文学与人民群众的关系问题C.文学的创作原则的问题D.文学的反映对象问题社会主义时期一切文学活动发展的根本方向和根本目标是(B )A.为社会主义经济建设服务B.为人民服务、为社会主义服务C.为一定政治服务D.为特定时期的中心任务服务马克思说:“希腊神话不只是希腊艺术的武库,而且是它的土壤”,指出了(B ) A.文学活动与现实生活的关系B.文学活动的历史继承性C.文学作品内容与形式的关系D.文学活动的人民性对于古代的文化遗产,正确的态度应该是(C )A.全盘继承B.全盘否定C.批判地继承D.无须继承发展和繁荣社会主义时期的科学文化的根本性方针是( C )A.为人民服务B.为社会主义服务C.百花齐放,百家争鸣D.继承文学遗产提出“人也按照美的规律塑物体"的马克思主义理论家是(A )A.马克思B.恩格斯C.列宁D.毛泽东判断古代文学遗产价值的一条重要的标准是( C )A.革命性B.先进性C.人民性D.当代性第六章文学作为特殊的精神创造“精神生产”的概念首见于(A )A.《德意志意识形态》B.《共产党宣言》C.《剩余价值论》D.《〈政治经济学批判>导言》文学创造与科学创造比较,其特点是(C ) A.揭示客体的真实本质B.如实地把握世界的客观规律C.力求表达对世界的主观感受和认识D.获取关于客观世界的真理知识文学创造作为特殊的生产,它所凭借的“艺术符号"是( B ) A.语言B.言语C.线条D.色彩与科学语言和日常语言比较,文学语言强调的是(D )A.严谨的逻辑B.严谨的语法结构C.服从说明的需要D.个人感情色彩和风格西方从古希腊开始形成的文学观念是(A )A.艺术摹仿自然B.艺术表现情感C.艺术即直觉D.艺术是情感的形式中国古代最早的文学观念是( A ) A.诗言志B.诗缘情C.诗者,吟咏情性D.感物吟志提出“诗缘情而绮靡"的是( C ) A.《毛诗序》B.《乐记》C.陆机《文赋》D.钟嵘《诗品》亚里士多德认为“诗人的职责,在于(B )A.描述已经发生的事B.描述可能发生的事C.叙述个别的事D.描述体现理念的事认为“诗是强烈感情的自然流露”的是(A )A.英国浪漫主义诗人华兹华斯B.英国浪漫主义诗人雪莱C.法国浪漫主义作家史达尔夫人D.俄国作家托尔斯泰认为“艺术乃是象征人类情感的形式之创造"的是( B ) A.科林伍徳B.苏珊·朗格C.贝尔D.阿恩海姆西方古代文学理论认为,文学创造的主体就是( A ) A.艺术的摹仿者B.艺术的创造者C.艺术生的产者D.生活的旁观者移情说的代表人物是(B )A.别林斯基B.立普斯C.洛克D.克罗齐创作主体对客体审美价值评价的心理特征是( C ) A.逻辑推理B.感性直观C.情感体验D.理性思维创造主体对客体审美价值把握的思维特征是( B ) A.逻辑推理B.感性直观C.情感体验D.理性思维创作主体的主导性、能动性、创造性首先体现在( C )A.实际创造过程中对“具体客体"的剪裁、缀合、概括、综合等B.对客体进行变形、情感投射、观念移注C.主体对创作客体的选择D.客体被创作主体重新塑造第七章文学创造过程文学创造是一种意识形态的生产,文学创作的材料应该是(B )A.独立于作家之外的物质B.贮存于作家内心的精神现象C.记录于书本上的知识D.独立于作家之外的社会生活文学创作活动发生的最早契机是(B )A.素材积累B.艺术发现C.创作动机D.艺术构思作家所有文学活动能否发生的枢纽是(B ) A.素材积累B.艺术发现C.创作动机D.艺术构思文学创作活动的内驱力指( C )A.素材积累B.艺术发现C.创作动机D.艺术构思创作动机的触发往往表现出一种( C )A.单一性B.直接性C.复杂性D.机械性对记忆表象进行重新组合以形成新的表象的心理过程称为(A ) A.想象B.联想C.幻想D.记忆由此形象想到彼形象的心理过程称为( B )A.想象B.联想C.幻想D.记忆接近联想是指(A ) A.由于事物间在时间或空间上的接近而引起的联想B.由事物间类似的特征引起的联想C.由事物间相比照的关系而引起的联想D.由对象在特定关系情境中引起的联想类似联想是指(B )A.由于事物间在时间或空间上的接近而引起的联想B.由事物间类似的特征引起的联想C.由事物间相比照的关系而引起的联想D.由对象在特定关系情境中引起的联想对比联想是指(C )A.由于事物间在时间或空间上的接近而引起的联想B.由事物间类似的特征引起的联想C.由事物间相比照的关系而引起的联想D.由对象在特定关系情境中引起的联想文学创作中的灵感是指(A ) A.创造性思维过程中认识发生飞跃的心理现象B.省略推理过程而对事物底蕴作出直接把握的心理过程C.由一个事物形象想到另一个事物形象的心理过程D.改造和重新组合记忆表象以创造新形象的心理过程文学创作中的直觉是指(B )A.创造性思维过程中认识发生飞跃的心理现象B.省略推理过程而对事物底蕴作出直接把握的心理过程C.由一个事物形象想到另一个事物形象的心理过程D.改造和重新组合记忆表象以创造新形象的心理过程艺术构思中的动力因素是指(D )A.记忆B.想象C.联想D.情感颜之推说:“为文犹须放荡,但又须随时以嚼勒制之”,强调的是( B )A.回忆与沉思的关系B.情感与理智的关系C.灵感与直觉的关系D.意识与无意识的关系略去具体细节抓住主干,形神兼备地传达出形象的大致轮廓的构思方式称为( D )A.夸张B.变形C.突出D.简化在艺术构思中,将习见的事物换一种样式出现,以取得最佳效果的方式称为(C )A.变形B.漫画C.陌生化D.粘合文学创作中由“形之于心”到“形之于手"的过程属于(C )A.积累阶段B.构思阶段C.物化阶段D.修改阶段刘勰《文心雕龙·神思》说:“意翻空而易奇,言征实而难巧”,强调的是( B )A.“形之于手”是“形之于心"的深化B.“形之于手"与“形之于心”的矛盾C.“形之于手"与“形之于心”的统一D.“形之于心”对“形之于手"的制约曹植写七步诗的情况,是一种( B )A.推敲B.即兴C.雕琢D.灵感第八章文学创造的审美价值追求从文学作为社会生活的反映的角度说,衡量文学创造成就的首要标准是(C ) A.人民性B.倾向性C.真实性D.功利性袁于令认为《西游记》是“极幻之事,乃极真之事”、“极幻之理,乃极真之理”,指出了文学的真实乃是(B )A.客观的真实B.假定的真实C.历史的真实D.科学的真实与生活的真实比较,艺术的真实是一种(C )A.客观的真实B.事实的真实C.假定的真实D.历史的真实文学创作中的艺术概括要达到的是“个别”与“一般”的统一,这种统一应该是( B ) A.为一般而找特殊B.在特殊中显出一般C.只要描写了特殊就具有了一般D.把特殊归纳为一般西晋的陆机充分肯定文学的情感性,他在《文赋》中说: ( C )11A.情动于中而形于言B.为情造文C.诗缘情而绮靡D.为文造情恩格斯在评价巴尔扎克时使用的一个概念是( B )A.以热情为元素B.诗意的裁判C.唤起自己的情感传达给别人D.诗是诗人情感的自然流露古往今来一切优秀文学的总主题是(D )A.认识真理B.反映生活C.表现情感D.人文关怀文学创造的终极价值追求和永恒主题是(D )A.认识真理B.反映生活C.表现情感D.人文关怀与历史学家、政治学家和社会学家相比,作家的使命是( C )A.诠释社会发展规律B.总结历史发展规律C.宏扬人文精神D.发现客观真理俄国形式主义和新批评派理论上片面性主要表现为(C )A.重视艺术形式的地位B.认为形式与内容的地位相等C.把形式的作用推向极端D.强调形式与内容不可分割在20世纪提出艺术是“有意味的形式"理论的是( A )A.克莱夫·贝尔B.苏珊·朗格C.什克洛夫斯基D.阿恩海姆12。

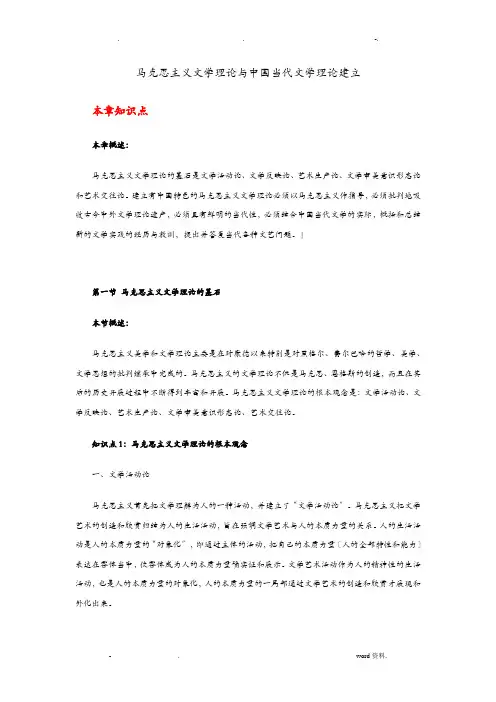

马克思主义文学理论与中国当代文学理论建立本章知识点本章概述:马克思主义文学理论的基石是文学活动论、文学反映论、艺术生产论、文学审美意识形态论和艺术交往论。

建立有中国特色的马克思主义文学理论必须以马克思主义作指导,必须批判地吸收古今中外文学理论遗产,必须具有鲜明的当代性,必须结合中国当代文学的实际,概括和总结新的文学实践的经历与教训,提出并答复当代各种文艺问题。

|第一节马克思主义文学理论的基石本节概述:马克思主义美学和文学理论主要是在对康德以来特别是对黑格尔、费尔巴哈的哲学、美学、文学思想的批判继承中完成的。

马克思主义的文学理论不但是马克思、恩格斯的创造,而且在其后的历史开展过程中不断得到丰富和开展。

马克思主义文学理论的根本观念是:文学活动论、文学反映论、艺术生产论、文学审美意识形态论、艺术交往论。

知识点1:马克思主义文学理论的根本观念一、文学活动论马克思主义首先把文学理解为人的一种活动,并建立了“文学活动论〞。

马克思主义把文学艺术的创造和欣赏归结为人的生活活动,旨在强调文学艺术与人的本质力量的关系。

人的生活活动是人的本质力量的“对象化〞,即通过主体的活动,把自己的本质力量〔人的全部特性和能力〕表达在客体当中,使客体成为人的本质力量确实证和展示。

文学艺术活动作为人的精神性的生活活动,也是人的本质力量的对象化,人的本质力量的一局部通过文学艺术的创造和欣赏才展现和外化出来。

马克思主义关于人的活动的论点具有重要的方法论意义,它启示我们,文学的出发点、联结点和归宿点是人,文学是作为主体的人的能动的创造,文学是塑造“丰富的人〞、“完整的人〞的重要途径,文学确实是一种“人学〞。

二、文学反映论马克思主义从哲学的存在与意识的相互关系理论出发,把文学活动看成是一种人的主体对于客体的认识与反映。

不但文艺反映生活,同时也肯定文艺的反映不是刻板的,文艺也反作用于生活这种文艺对生活的反映是一种艺术的反映,因此:文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。

第2章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设一、填空题1.主张交往诗学批评的理论家是______。

[南开大学2011年研]【答案】哈贝马斯【解析】哈贝马斯的交往诗学批评,纠正法兰克福学派的“左倾激进主义”倾向,试图建立起一种崭新的以“话语”和“共识”为中心的交往行为理论体系,强调文学和艺术的自律性,将其作为现代社会的有机组成部分,构成了“文学公共领域”,实际上发挥的是交往理性的作用,其本质是交往。

2.20世纪的西方文论可分为两大阵营:文本主义文论和______。

【答案】科技主义文论【解析】20世纪的西方文论可分为两大阵营:文本主义文论和科技主义文论。

文本主义文论包括意大利克罗齐、英国科林伍德的表现主义,法国柏格森的直觉主义,德国立普斯的移情说,瑞士布洛的心理距离说,弗洛伊德的精神分析学,波兰英伽登的现象学文论等。

科技主义文论包括美国桑塔亚那的自然主义,俄国雅各布逊等人的形式主义,罗兰·巴特的结构主义,美国苏珊·郎格的符号学,美国阿恩海姆的格式塔理论等。

二、名词解释1.马克思主义文学理论答:马克思主义文学理论是马克思主义整体中的有机组成部分,是马克思、恩格斯在批判地继承德国古典哲学、美学、文艺学的基础上建立的,是马克思、恩格斯原著中所阐述的文艺学思想的核心。

马克思主义文学理论是人类文学理论史上的革命性转换,其根基是历史唯物主义和辩证唯物主义。

马克思主义文学理论的基石是:①文学艺术是人的本质力量的对象化。

②文学艺术作为意识形态是社会存在的反映。

③文学艺术是一种艺术生产。

要建设具有时代精神的和中国特色的当代马克思主义文学理论,就必须解决指导思想问题、中国特色问题和当代性三个问题。

2.文学活动答:文学活动是人的活动的大系统中的子系统之一,是人类的一种高级的特殊精神活动,是人所从事的文学创作、接受、研究等活动的总称。

它是人的本质力量对象化的一种途径,是人的精神活动的一个重要方面,它能促成人的全面的发展。

马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设名词解释马克思主义文学理论文学活动论文学反映论中国特色文学审美意识形态论艺术生产论艺术交往论当代性简答、论述:作为马克思文学理论的基石是什么?试作简要说明。

试概括出马克思主义对文学理解的特点。

建设中国当代的文学理论应注意几个方面的问题?马克思指出“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众——任何其他产品也都是这样。

因此,生产不仅为主体生产对象,而且也为对象生产主体,”请解释这段话话的意思。

小知识点:1、马克思主义美学和文学理论主要是在对康德以来特别是对黑格尔、费尔巴哈的哲学、美学、文学思想的批判继承中完成的。

2、马克思主义文学理论的五个基本观念:文学活动论文学反映论艺术生产论文学的审美意识形态论艺术交往论。

3、文学反映论里,列宁首先用“反映”一词说明了文学是对于生活的反映。

4、当代德国理论家哈贝马斯提出交往行为理论。

5、文论流派:结构主义诗学、后结构主义文论、现象学文论、阐释学、接受美学。

6、20世纪被称为“批判的世纪”。

20世纪西方文论大致上分为人本主义和科学主义7、人本主义的文论把人作为文论研究的核心,总的意向是:强调文学活动中的主体性作用,追求文学的超越与自由,往往用非理性因素来解释文学的本质。

其先驱是19世纪德国哲学家叔本华(1788—1860)和尼采(1844—1900)的唯意志主义的文论。

8、20世纪人本主义文论的主要流派有:✧表现主义美学、文论:意大利克罗齐、英国科林伍德,艺术即直觉即表现✧直觉主义美学、文论:法国柏格森✧“移情”说:德国立普斯、谷鲁斯,英国浮龙·李✧“心理距离”说。

瑞士布洛☆精神分析文论,奥地利弗洛伊德✧“原型”论,瑞士心理学家荣格☆现象学文论:波兰英伽登✧存在主义文论:法国萨特☆解释学美学、文论:伽达默尔✧法兰克福学派:以人道主义为核心的哲学、美学、文艺学体系。

9、科学主义以19世纪法国孔德的实证主义为发端,20世纪的主要流派有:➢自然主义美学、文论:美国乔治·桑塔亚那➢“新自然主义”美学、文论:托马斯·门罗➢20年代的俄国形式主义文论英美的:新批评“文论➢结构主义文论:法国以列维-斯特劳斯、罗兰·巴特➢符号学美学、文论:德国卡西尔,美国苏珊·朗格➢格式塔心理学派艺术论:德国考夫卡,美国鲁道夫·阿恩海姆科学主义总的意向是强调文学中形式的作用,宣扬形式对内容的超越,往往用现代语言学来解释文学的本质。

第2章马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设一、填空题1.主张交往诗学批评的理论家是________。

(南开大学2011年研)【答案】哈贝马斯【解析】哈贝马斯的交往诗学批评:纠正法兰克福学派的“左倾激进主义”倾向,试图建立起一种崭新的以“话语”和“共识”为中心的交往行为理论体系,强调文学和艺术的自律性,将其作为现代社会的有机组成部分,构成了“文学公共领域”,实际上发挥的是交往理性的作用,其本质是交往。

2.20世纪的西方文论可分为两大阵营:文本主义文论和________。

【答案】科技主义文论【解析】20世纪的西方文论可分为两大阵营:文本主义文论和科技主义文论。

文本主义文论包括意大利克罗齐、英国科林伍德的表现主义,法国柏格森的直觉主义,德国立普司的秽情说,瑞士布洛的心理距离说,弗洛伊德的精神分析学,波兰英等。

科技主义文论包括美国桑塔亚那的自然主义,俄国雅各布逊等人的形式主义,罗兰·巴特的结构主义,美国苏珊·郎格的符号学,美国阿恩海姆的格式塔理论等。

二、名词解释1.马克思主义文学理论答:马克思主义文学理论指马克思、恩格斯原著中所阐述的文艺学思想的核心,列宁、斯大林、毛泽东、周恩来、邓小平等革命领袖思想中所包含的文学理论为主体,西方马克思主义流派所论述的理论为补充的文学理论体系。

2.文学活动答:文学活动是人的活动的大系统中的子系统之一。

它是人的本质力量对象化的一种途径,是人的精神活动的一个重要方面,它能促成人的全面的发展。

3.本质力量对象化答:本质力量对象化是人的活动的特性。

人的劳动实践,不同于动物的活动,是有意识的活动,在劳动之前就有了蓝图,人接照预先的设计有目的、有计划的加工改造对象,使对象打上主体的烙印,最终符合人的要求。

4.交往行为理论答:交往行为理论是德国思想家哈贝马斯吸收了马克思主义的理论和方法所提出的诗学理论。

他认为艺术是主体间通过语言符号进行交流和对话,主体与主体,主体与世界,主体与文本,文本与文本,文本与世界等多种对话层面都参与了交往活动。