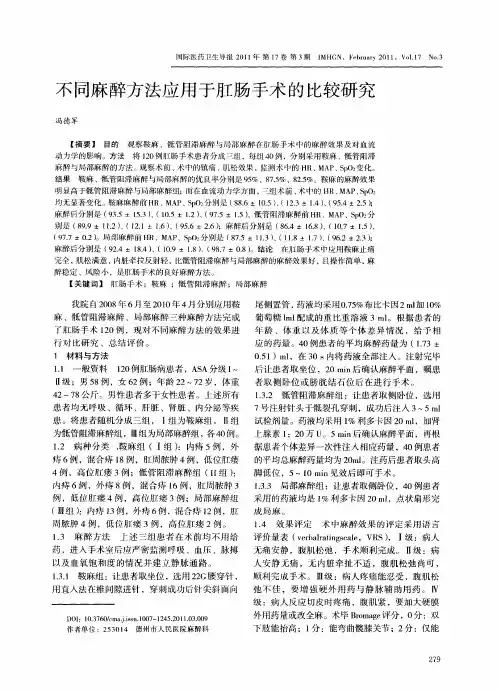

不同剂量的布比卡因鞍麻在鞍区手术中的应用

- 格式:pdf

- 大小:104.81 KB

- 文档页数:2

术后镇痛药的配方和用量我们医院术后镇痛的配方:1、硬膜外术后镇痛:0.75%布比卡因45ml+芬太尼0.1mg+氟哌定5mg加生理盐水至总量280ml。

2、经静脉术后镇痛:芬太尼0.5mg+沙菲0.3mg+氟哌啶5mg加生理盐水至总量100ml。

我们医院的配方是:1、硬膜外术后镇痛:0.5%布比卡因30ml+芬太尼0.5mg加生理盐水至总量100ml。

2、经静脉术后镇痛:芬太尼0.5mg+可塞风40mg+氟哌啶5mg加生理盐水至总量100ml。

基本配方是:硬膜外:0.75%布比卡因20ml+芬太尼0.4mg+氟哌啶5mg加生理盐水至总量100ml,2ml/小时泵注。

经静脉:芬太尼0.6mg+来欣12mg(氢溴酸高乌甲素)+氟哌啶5mg加生理盐水至总量100ml,2ml/小时泵注。

关键是要根据病人的身体状况灵活调整用量,如年老体弱的可适当减少芬太尼的用量,防止呼吸抑制。

我的是:0.75布比20~25ML+芬(视情况而定0.4~0.8MG)+氟哌利多3.0~5.0MG+NS100~150ML布比卡因浓度最好不要超过0.125%!尤其对于女性或体弱患者,术后镇痛曾经并发有不名原因截瘫的报道,其布比卡因浓度均大于了0.125%,考虑为高浓度布比卡因的神经毒性引起.我们医院的:1、硬膜外术后镇痛:0.75%布比卡因30ml+芬太尼0.3mg(吗啡0.3mg)+氟哌啶5mg 加生理盐水至总量200ml。

2、经静脉术后镇痛:芬太尼0.8mg~1.0mg+氟哌啶5mg加生理盐水至总量200ml。

小儿经静脉术后镇痛1.吗啡15-20ug/kg/h.48小时吗啡量的计算=20 X kg X 48 生理盐水至总量100ml.2ml/小时泵注.常规放置导尿管.2. 芬太尼10-12ug/kg/day, or 芬太尼0.5/kg/h,将2天(48小时)的量加生理盐水至总量100ml.2ml/小时泵注.可以不常规放置导尿管.泵注前,根据需要,可次单次静注负荷量, 负荷量相当于1-2个小时的量.均经上千例使用,未发生明显的呼吸抑制现象.我院硬膜外:一般布比卡因150mg+吗啡8mg+氟哌利多5mg(或盐酸格拉斯琼3mg)+生理盐水稀释到100ml。

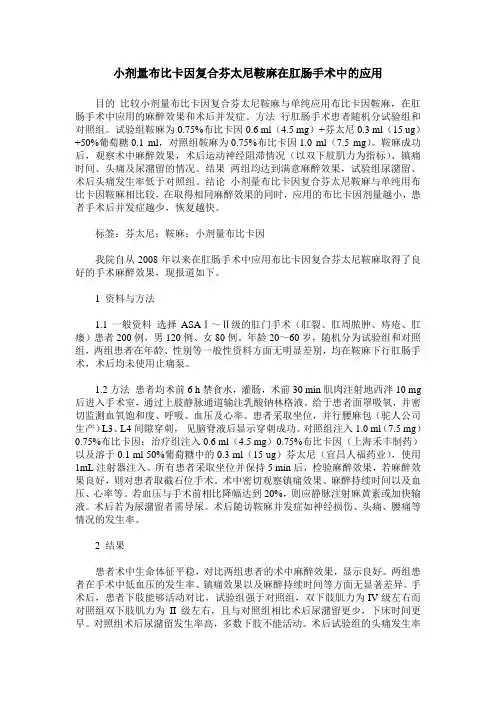

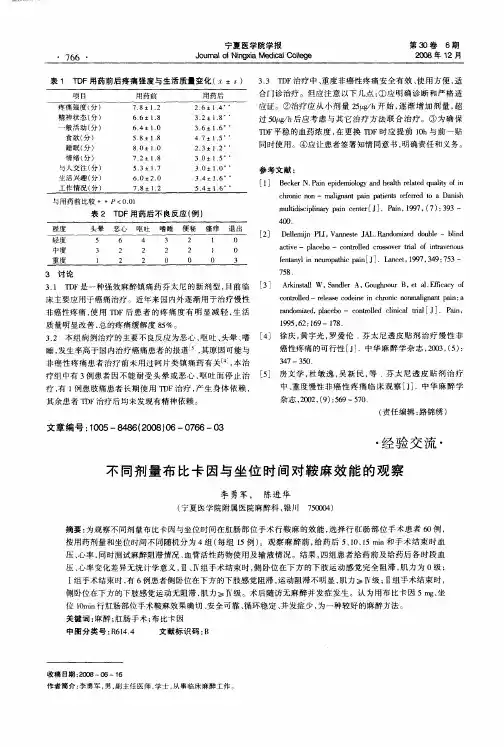

小剂量布比卡因复合芬太尼鞍麻在肛肠手术中的应用目的比较小剂量布比卡因复合芬太尼鞍麻与单纯应用布比卡因鞍麻,在肛肠手术中应用的麻醉效果和术后并发症。

方法行肛肠手术患者随机分试验组和对照组。

试验组鞍麻为0.75%布比卡因0.6 ml(4.5 mg)+芬太尼0.3 ml(15 ug)+50%葡萄糖0.1 ml,对照组鞍麻为0.75%布比卡因1.0 ml(7.5 mg)。

鞍麻成功后,观察术中麻醉效果,术后运动神经阻滞情况(以双下肢肌力为指标)、镇痛时间、头痛及尿潴留的情况。

结果两组均达到满意麻醉效果,试验组尿潴留、术后头痛发生率低于对照组。

结论小剂量布比卡因复合芬太尼鞍麻与单纯用布比卡因鞍麻相比较,在取得相同麻醉效果的同时,应用的布比卡因剂量越小,患者手术后并发症越少,恢复越快。

标签:芬太尼;鞍麻;小剂量布比卡因我院自从2008年以来在肛肠手术中应用布比卡因复合芬太尼鞍麻取得了良好的手术麻醉效果,现报道如下。

1 资料与方法1.1一般资料选择ASAⅠ~Ⅱ级的肛门手术(肛裂、肛周脓肿、痔疮、肛瘘)患者200例,男120例、女80例。

年龄20~60岁,随机分为试验组和对照组,两组患者在年龄、性别等一般性资料方面无明显差别,均在鞍麻下行肛肠手术,术后均未使用止痛泵。

1.2方法患者均术前6 h禁食水,灌肠,术前30 min肌肉注射地西泮10 mg 后进入手术室,通过上肢静脉通道输注乳酸钠林格液。

给于患者面罩吸氧,并密切监测血氧饱和度、呼吸、血压及心率。

患者采取坐位,并行腰麻包(驼人公司生产)L3、L4间隙穿刺,见脑脊液后显示穿刺成功。

对照组注入1.0 ml(7.5 mg)0.75%布比卡因;治疗组注入0.6 ml(4.5 mg)0.75%布比卡因(上海禾丰制药)以及溶于0.1 ml 50%葡萄糖中的0.3 ml(15 ug)芬太尼(宜昌人福药业),使用1mL注射器注入。

所有患者采取坐位并保持5 min后,检验麻醉效果,若麻醉效果良好,则对患者取截石位手术。

不同比重局麻药用于腰麻的比较腰麻是一种常见的麻醉手段,用于手术或其他需要下半身麻醉的医疗操作。

在腰麻中,使用不同比重的局麻药可以影响麻醉的效果和持续时间。

本文将对比不同比重局麻药在腰麻中的应用,并讨论它们的优缺点。

腰麻是通过在患者的腰椎间隙注射局麻药物来实现的。

局麻药通过阻塞脊髓神经的传导,使下半身麻痹,从而达到手术需要的效果。

目前常用的局麻药包括利多卡因、布比卡因和罗哌卡因等。

在腰麻中,使用的局麻药可以根据比重的不同分为高比重和低比重局麻药。

高比重局麻药通常是加入了葡萄糖或葡萄糖酸盐等增加比重的物质,而低比重局麻药则没有添加这些物质。

高比重局麻药常用于需要较长时间的手术或疼痛管理,因为它们在注射后会慢慢向下扩散,从而延长麻醉的持续时间。

具体而言,高比重局麻药会下降到腰椎间隙的较低部位,阻断更多的神经传导,使麻醉效果更持久。

然而,由于其较长的作用时间,高比重局麻药也会增加在手术后恢复意识和行动能力的时间。

与高比重局麻药相比,低比重局麻药注射后会迅速向上扩散,麻醉效果较短。

因此,低比重局麻药适合对麻醉要求不高或手术时间较短的患者。

低比重局麻药的优点是它们不会延长恢复时间,患者更快恢复行动能力。

然而,他们可能需要增加剂量来保持麻醉效果,这增加了副作用的风险。

总的来说,选择高比重或低比重局麻药应根据手术类型和患者的具体情况来决定。

对于长时间手术或需要延长麻醉效果的情况,可以选择高比重局麻药。

而对于简单的手术或希望尽快恢复活动能力的患者,低比重局麻药可能更合适。

此外,无论使用何种比重局麻药,医生需要在注射前进行全面的评估和确保手术安全。

在注射过程中,医生应仔细监测患者的生命体征,并针对任何副作用或意外情况采取适当的措施。

综上所述,不同比重的局麻药在腰麻中有不同的应用。

选择适合的局麻药需要考虑手术需要、患者情况以及麻醉效果的持续时间等因素。

医生在使用局麻药时应综合考虑这些因素,并确保手术安全和患者的舒适度。

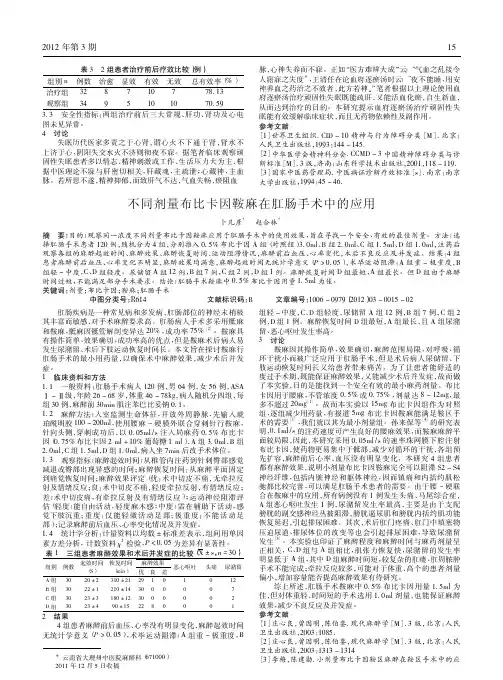

骶管阻滞麻醉和鞍麻用于肛周手术的临床观察目的:比较骶管阻滞较鞍麻用于肛周手术的临床优势。

方法:选择104例择期行肛周手术的患者,随机分成骶管阻滞组(I组)和鞍麻组(II组)。

每组各52例,观察两组患者在麻醉前、麻醉后5min、麻醉后10min、麻醉后15min血流动力学变化情况和术后头痛、腰背痛的发生率。

结果:I组患者麻醉前、麻醉后5min、麻醉后10min、麻醉后15min血流动力学变化幅度和病例数均小于II 组,差异有统计学意义(P<0.05),术后I组头痛、腰背痛发生率均明显低于II 组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:骶管阻滞麻醉较鞍麻用于肛周手术对患者血流动力学影响小,可有效减少术后并发症的发生。

骶管阻滞麻醉多见于小儿手术的临床研究,对于成年人手术麻醉的临床报道甚少。

以往肛周手术大多采用鞍麻或局麻完成。

鞍麻存在部分病例阻滞范围较广泛对患者循环影响大,术后头痛、腰背痛发生率较高等弊端。

局部浸润麻醉存在着术野組织肿胀,不利于手术操作,同时有麻药用量大、阻滞不完善等缺点。

笔者对采用骶管阻滞和鞍麻下完成肛周手术进行了临床观察,现报道如下。

1 资料方法1.1一般资料选择本院2008年1月至2014年1月间择期行肛周手术的患者108例。

ASA分级Ⅰ~Ⅱ级,年龄25岁~60岁,既往无神经系统、循环系统和脊柱外伤病史者。

随机分为:骶管阻滞麻醉组(Ⅰ组)和鞍麻组(Ⅱ组)每组各54例。

1.2麻醉方法两组患者均术前8小时禁止饮食,术前30min肌注鲁米那0.1g 阿托品0.5mg。

入室后18G留置针开放静脉通路,麻醉前均输入复方氯化钠溶液500ml。

常规监测无创血压(NIBP)、心电图(ECG)、心率(HR)、呼吸率(RR)及脉氧饱和度(SPO2)。

Ⅰ组采用左侧卧位,行骶管穿刺落空感后,回吸无血液、脑脊液,推注生理盐水无阻力穿刺点周围无隆起后注入1.5%利多卡因3ml 做试验量5min后无全脊麻征象〔1〕。

临床经验分享之腰麻的用药细节腰麻的历史人类在一百多年前,开始有目的地向蛛网膜下腔注射药物获得麻醉效果,这就是最早的椎管内麻醉。

基础是人类知道了脊神经与感觉和运动功能的关系,切断神经就麻痹瘫痪了,因此用药物暂时性地阻断神经的传导,就会获得一段时间内的麻醉作用。

这对于减少全麻(乙醚时代及其后的氯仿等等)的危害大有好处。

最早用于腰麻的药物是可卡因,为毒性药物。

后来又研究出丁卡因、普鲁卡因等等。

因此,在早期的麻醉中,最常用的事丁卡因。

发现它的毒性较大且麻醉时间很长,有出现了普鲁卡因,此后又有了利多卡因,布比卡因,罗哌卡因等等。

实际上能用于腰麻的药物是很多的,区别在于作用时间和神经毒性等等。

目前最流行且了解最清楚的当属布比卡因,二十年前因高浓度利多卡因(5%)腰麻出现了严重的脊神经反应(其实到现在也没有明确的临床证据,比较一致的看法是高浓度的药物在蛛网膜下腔内聚集,比如有一个蛛网膜囊肿之类),但是这种截瘫的危险导致人类彻底抛弃了利多卡因腰麻,当然也是因为有了布比卡因可以替换。

我个人开始接触腰麻是在1987年,此前的主要麻醉方法是普鲁卡因或利多卡因静脉复合麻醉,当然仍有乙醚吸入全麻。

然后就是硬膜外麻醉为主。

这是当时国内的主流麻醉,这些全麻问题多多就不谈了。

硬膜外麻醉有较高的麻醉不能满足手术需要的比例,尤其是从脖子麻醉到脚趾头的时代,开腹大手术比如肝胆脾等等,甚至胰十二指肠手术也是硬膜外,内脏牵拉反应就很难处理,好在有氯胺酮顶着,因此当时有一句“名言:行不行?不行就用氯胺酮!现在看来是个笑话,但是当时的确也没有更好的办法。

没法救就直接用全麻,手术时间很长大量的局麻药作为全麻药物注射到体内,术后一天一夜也不醒经常发生,死人的事也是经常发生,好在当时没有医疗纠纷。

高位的硬膜外改全麻,较低位置的是否可以用腰麻解决呢?至少腰麻有两个优点:一是成功率很高只要将药物注射进入蛛网膜下腔就肯定有效(比硬膜外的可预期性高很多);二是麻醉效果比硬膜外更完善。