药理学第四章 影响药物作用的因素

- 格式:ppt

- 大小:409.00 KB

- 文档页数:16

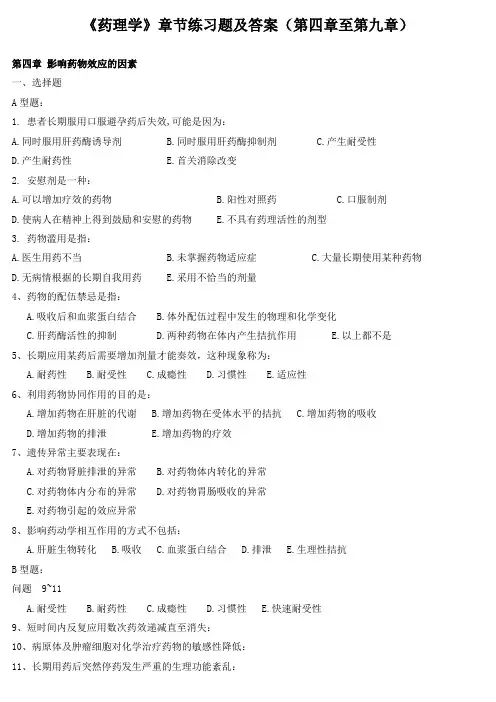

《药理学》章节练习题及答案(第四章至第九章)第四章影响药物效应的因素一、选择题A型题:1. 患者长期服用口服避孕药后失效,可能是因为:A.同时服用肝药酶诱导剂B.同时服用肝药酶抑制剂C.产生耐受性D.产生耐药性E.首关消除改变2. 安慰剂是一种:A.可以增加疗效的药物B.阳性对照药C.口服制剂D.使病人在精神上得到鼓励和安慰的药物E.不具有药理活性的剂型3. 药物滥用是指:A.医生用药不当B.未掌握药物适应症C.大量长期使用某种药物D.无病情根据的长期自我用药E.采用不恰当的剂量4、药物的配伍禁忌是指:A.吸收后和血浆蛋白结合B.体外配伍过程中发生的物理和化学变化C.肝药酶活性的抑制D.两种药物在体内产生拮抗作用E.以上都不是5、长期应用某药后需要增加剂量才能奏效,这种现象称为:A.耐药性B.耐受性C.成瘾性D.习惯性E.适应性6、利用药物协同作用的目的是:A.增加药物在肝脏的代谢B.增加药物在受体水平的拮抗C.增加药物的吸收D.增加药物的排泄E.增加药物的疗效7、遗传异常主要表现在:A.对药物肾脏排泄的异常B.对药物体内转化的异常C.对药物体内分布的异常D.对药物胃肠吸收的异常E.对药物引起的效应异常8、影响药动学相互作用的方式不包括:A.肝脏生物转化B.吸收C.血浆蛋白结合D.排泄E.生理性拮抗B型题:问题 9~11A.耐受性B.耐药性C.成瘾性D.习惯性E.快速耐受性9、短时间内反复应用数次药效递减直至消失:10、病原体及肿瘤细胞对化学治疗药物的敏感性降低:11、长期用药后突然停药发生严重的生理功能紊乱:C型题:问题 12~15A.肝药酶抑制B.遗传异常影响效应C.两者均有D.两者均无12、维拉帕米:13、伯氨喹:14、异烟肼:15、西米替丁:X型题:16、联合应用两种以上药物的目的在于:A.减少单味药用量B.减少不良反应C.增强疗效D.延缓耐药性发生E.改变遗传异常表现的快及慢代谢型17、连续用药后,机体对药物的反应发生改变,包括:A.耐药性B.耐受性C.依赖性D.药物慢代谢型E.快速耐受18、舌下给药的特点是:A.可避免肝肠循环B.可避免胃酸破坏C.吸收极慢D.可避免首过效应E.吸收较迅速19、联合用药可发生的作用包括:A.拮抗作用B.配伍禁忌C.协同作用D.个体差异E.药剂当量20、影响药代动力学的因素有:A.胃肠吸收B.血浆蛋白结合C.干扰神经递质的转运D.肾脏排泄E.肝脏生物转化二、名词解释1、耐受性2、成瘾性3、配伍禁忌参考答案:一、选择题1 A. 2E. 3 D. 4 B. 5 B. 6 E. 7 E. 8 E. 9 E.10 B.11 C.12 D.13 B14 C.15 A.16 ABC.17 BCE.18 BCDE.19 ABC.20 ABDE二、名词解释1、耐受性:连续用药后机体对药物的反应强度减弱,增加剂量才可保持药效不减。

一、A型题(单项选择题) 1.影响药物效应的因素是 A.给药时间B.遗传因素 C.年龄和性别D.病理状态 E.以上都是答案[E] 2.引起药物个体差异的常见原因之一是 A.药物本身的效价 B.药物本身的效能 C.患者的药酶活性的高低 D.药物的化学结构 E.药物的分子量大小答案[C] 3.下列哪种酶缺乏通常与遗传因素有关 A.6一磷酸葡萄糖脱氢酶B.胆碱酯酶 C.单胺氧化酶 C.谷一丙转氨酶 D.儿茶酚胺氧位甲基转移酶答案[A] 4.在临床上做到合理用药,需了解 A.药物作用与副作用 B.药物的毒性与安全范围 C.药物的效价与效能 D.药物的t1/2与消除途径 E.以上都需要答案[E] 5.某两种药物联合应用,其作用大于各药单独作用的代数和,这种作用叫做 A.增强作用B.相加作用 C.协同作用D.互补作用 E.拮抗作用答案[A] 6.对同一药物来讲,下列描述中错误的是 A.在一定范围内剂量越大,作用越强 B.对不同个体,用量相同,作用不一定相同 C.用于妇女时,效应可能与男人有别 D.成人应用时,年龄越大,用量应越大 E.小儿应用时,可根据其体重计算用量答案[D] 7.麻黄碱短期内用药数次后效应降低,称为 A.习惯性B.快速耐受性 C.成瘾性D.抗药性 E.以上都不对答案[B] 8.安慰剂是 A.治疗用的主要药剂 B.治疗用的辅助药剂 C.用作参考比较的标准治疗药剂 D.不含活性药物的制剂 E.是色香味均佳,令患者高兴的药剂答案[D] 9.反复用药物后,人体对药物的敏感性降低是因为 A.习惯性B.成瘾性 C.依赖性D.耐受性 E.抗药性答案[D] 10.先天性遗传异常对药代动力学影响主要表现在 A.口服吸收速度不同 B.药物体内生物转化异常 C.药物体内分布差异 D.肾排泄速度异常 E.以上都不对答案[B] 11.对肝功能不良患者,应用药物时需着重考虑患者 A.对药物的转运能力 B.对药物的吸收能力 C.对药物的排泄能力 D.对药物的转化能力 E.以上都不对答案[D] 12.关于撤药症状的描述,正确的是 A.重复给药时机体对药物的反应性降低 B.长期用药后机体对药物的反应性增强 C.连续用药后机体对药物产生依赖性 D.长期用药后出现中毒症状 E.长期用药后突然停药时出现的症状答案[E] 1 2 下页。

第四章影响药物作用的因素一、A1、病原微生物对抗菌药的耐受性降低的现象称为A、耐受性B、耐药性C、成瘾性D、习惯性E、快速耐受性2、鱼精蛋白注射液解救肝素过量出血,这种现象称为A、增敏作用B、拮抗作用C、协同作用D、增强作用E、相加作用3、与丙磺舒联合应用,有增强作用的药物是A、四环素B、氯霉素C、青霉素D、红霉素E、罗红霉素4、弱碱性药物A、在酸性环境中易跨膜转运B、在胃中易于吸收C、酸化尿液时易被重吸收D、酸化尿液可加速其排泄E、碱化尿液可加速其排泄5、从药物本身来说,影响药物吸收的因素有A、药品包装B、给药途径C、来源D、价格E、生产厂家6、一般来说,起效速度最快的给药途径是A、吸入给药B、口服给药C、静脉注射D、皮下注射E、贴皮给药7、下列关于老年人用药中,错误的是A、对药物的反应性与成人可有不同B、对某些药物的反应特别敏感C、对某些药物的耐受性较差D、老年人用药剂量一般与成人相同E、老年人对药物的反应与成人不同,反映在药效学和药动学上8、从机体来说,影响药物吸收的因素不包括A、药物脂溶性B、胃肠道pHC、胃肠运动D、吸收面积大小E、吸收部位血流二、B1、A.生理依赖性B.首剂现象C.耐药性D.耐受性E.致敏性<1> 、反复使用吗啡会出现<2> 、哌唑嗪具有<3> 、反复使用某种抗生素,细菌可产生<4> 、反复使用麻黄碱会产生2、A.药理作用协同B.竞争与血浆蛋白结合C.诱导肝药酶加速灭活D.竞争性对抗E.减少吸收<1> 、苯巴比妥与双香豆素合用可产生<2> 、维生素K与双香豆素合用可产生<3> 、肝素与双香豆素合用可产生<4> 、硫酸亚铁与四环素合用可产生<5> 、保泰松与双香豆素合用可产生三、X1、从药物方面说,影响药物作用的因素包括A、给药剂量B、给药时间C、给药次数D、给药途径E、联合用药2、联合用药的效应可能是A、使作用减弱,出现拮抗作用B、拮抗作用皆对治疗不利C、可能使作用增强,出现协同作用D、协同作用皆对治疗有利E、产生对治疗有利的拮抗或协同作用3、使药物从肾排泻减慢的情况是A、苯巴比妥与氯化铵合用B、阿司匹林与碳酸氢钠合用C、青霉素G与丙磺舒合用D、苯巴比妥与碳酸氢钠合用E、磺胺类药物与碳酸氢钠合用4、碱化尿液可以使以下药物排泄加速A、苯巴比妥B、水杨酸盐C、氨茶碱D、山莨菪碱E、保泰松5、苯巴比妥中毒时,静注碳酸氢钠救治的机理是A、促进苯巴比妥从肾排泄B、促进苯巴比妥从肝排泄C、促进苯巴比妥在体内再分布D、抑制胃肠道对苯巴比妥的吸收E、抑制苯巴比妥与受体结合6、对于缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的病人会诱发溶血性贫血或溶血的是A、磺胺甲噁唑B、对乙酰氨基酚C、磺胺嘧啶D、氯霉素E、阿司匹林7、不同人对同一药物的反应常有差异,造成这种差异的主要原因是A、精神因素B、遗传因素C、环境因素D、病理因素E、经济因素8、女性用药应特别注意A、有些药物可使月经增多或孕妇流产B、有些药物可通过胎盘而致畸胎C、有些药物可进入乳汁致乳儿中毒D、有些药物可使女性发生男性化E、女性对药物反应更敏感9、正确选择药物用量的规律正确的是A、老年人用量应该大B、小儿用量应该小C、孕妇体重增加,用量应增大D、营养不良者体重轻,用量应减少E、对药有高敏性者,用量应减少10、肾功能不良时A、经肾排泄的药物半衰期延长B、经肾排泄的药物血浆蛋白结合率增高C、应避免使用损害肾的药物D、应根据损害程度调整用药量E、应根据损害程度确定给药间隔时间11、对同一药物来说,叙述正确的是A、在一定剂量范围内,剂量越大作用越强B、对于不同个体,相同的剂量可能引起不同的效应C、在不同性别的患者中,药物效应可能不同D、随着患者年龄的增长,用药剂量应相应增加E、小儿应用时,应根据体重计算用药剂量答案部分一、A1、【正确答案】B【答案解析】【该题针对“药物因素”知识点进行考核】【答疑编号100294072】2、【正确答案】B【答案解析】考查重点是药物相互作用的结果。

⼀、机体⽅⾯的因素: (⼀)年龄和体重:⽼年⼈由于器官功能及代偿适应能⼒逐渐衰退,⽤药量应减为成⼈量的3/4.⼩⼉剂量多按体重计算。

(⼆)性别:男⼥⽣理机能不同,对药物反应也不同。

(三)个体差异:在年龄、性别、体重、营养、⽣活条件等相同情况下,不同个体仍可出现对药物反应的量与质的差异,称为个体差异。

有三种情况: 1、⾼敏性:个别病⼈对于某种药物的作⽤特别敏感,⽤较⼩的剂量就可产⽣较明显的药理作⽤,称为⾼敏性。

2、先天耐受性:少数病⼈对某种药物的敏感性很低,⽤⼀般常⽤量⽆效,⽤到中毒量也不出现中毒症状,称为先天性耐受性。

重复应⽤某些药物后,机体对这些药物的敏感性逐渐降低,称为后天性耐受性。

病原体对药物的敏感性逐渐降低,称为耐药性(或抗药性)。

[医学教育搜集整理] 3、特异(体)质:过敏体质(可产⽣过敏反应)或遗传性⽣化缺陷病者在服⽤某些药物时,可产⽣某些特殊的反应,称为特异质反应。

(四)病理状态:可使机体的机能状态改变,从⽽影响药物的作⽤。

(五)精神因素:病⼈的精神状态对药物的疗效有很⼤影响,须⾜够重视。

⼆、药物⽅⾯的因素: (⼀)药物的结构:是决定药物理化性质的物质基础,化学结构的改变,能影响药物的作⽤及体内过程。

(⼆)药物的剂量:过⼩的剂量在体内不能引起明显的药理作⽤,称为"⽆效量".达到出现疗效的最⼩剂量,称为"最⼩有效量".接近中毒的剂量称为"极量".开始出中毒症状的剂量,称为"最⼩中毒量".最⼩有效量与最⼩中毒量之间的范围,称为治疗安全范围。

安全范围愈⼤,⽤药就愈安全。

最⼩有效量和极量间,可产⽣治疗效果⽽⼜不易中毒的剂量,称为"治疗量".临床上为使治疗效果明显⽽⼜安全,在治疗量中采取⽐最⼩有效量⼤些,⽐极量⼩⼀些,疗效显著的那部分剂量,称为"常⽤量".引起半数动物有效的剂量,称为半数有效量(ed50),值越⼤疗效越弱。

第四章影响药物作用的因素学习目标:1.掌握药物耐受性、剂量、极量(最大治疗量)、常用量的概念。

2.熟悉其它方面的影响因素。

基础知识一、药物方面的因素:(一)药物剂量:剂量:用药的份量。

无效量:不产生药理效应的剂量。

最小有效量:能使机体产生药理效应的最小用药剂量。

最大治疗量(极量):药物呈现最大治疗效应,且又不引起毒性反应的剂量。

常用量:比最小有效量大些而比最大治疗量小些的剂量。

最小中毒量:刚引起机体发生中毒的剂量。

致死量:刚导致机体死亡的剂量。

安全范围:最小有效量和最小中毒量之间的范围。

治疗指数:半数致死量与半数有效量的比值。

决定药物的安全性。

效价:单位剂量药物所产生的效应。

效能:药物产生最大效应的能力。

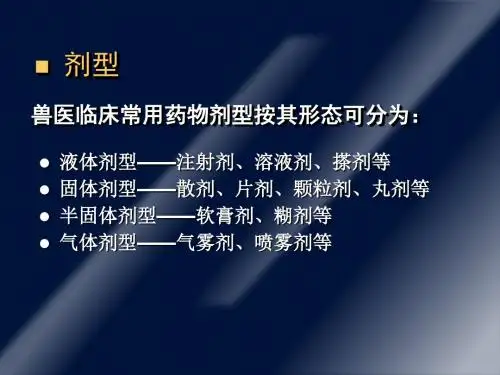

(二)药物制剂:片剂、胶囊、糖浆、颗粒剂、溶液剂、气雾剂、注射剂、栓剂、贴皮剂等。

(三)给药途径:静脉、吸入、腹腔、舌下含化、肌肉、皮下、口服、皮肤给药等。

(四)给药次数和时间。

给药次数:应根据病情需要以及药物的消除速率,并参照药物的半衰期。

给药时间:饭前、饭后、半空腹、临睡前等,有的药物还有特殊的给药时间段。

(五)疗程:根据具体的病情和药物而定。

(六)联合用药:两种或两种以上的药物同时或先后使用。

1、配伍禁忌:药物在配制时发生的物理和化学变化,使药物的制剂不能成型或者影响其均匀性、稳定性等,导致不再适合用药。

2、协同作用和拮抗作用:协同作用:药物联合应用时,使原有作用增强。

拮抗作用:药物联合应用时,使原有作用减弱。

3、联合用药的目的:达到多种预防治疗、利用药物间的协同作用提高疗效、利用药物间的拮抗作用减少不良反应、避免或延缓病原体产生耐药性和减少单个药物应用剂量,以降低单药毒性反应的发生率。

二、机体方面的因素:年龄、体重、性别、病理状态、营养因素、心理因素、遗传因素、机体对药物反应性改变等。

其中机体对药物反应性改变包括:耐受性(人体组织对药物的敏感性低、反应减弱的现象)、耐药性(病原微生物、寄生虫及肿瘤细胞等病原体对化学治疗药物敏感性低的一种状态)、药物依赖性(躯体依赖性----也称生理依赖性、成瘾性,是反复用药后所造成的一种生理适应状态,一旦停药患者会出现明显的戒断症状;精神依赖性----心理依赖性,是用药后产生愉快满足的感觉,使患者在精神上渴望周期性或连续用药,产生强迫性用药行为以获得舒适感)和停药反应等。